核磁共振图谱解析解析NMR

- 格式:pptx

- 大小:27.74 MB

- 文档页数:186

NMR谱图可以分析化合物结构和成分NMR谱图是核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)技术的应用结果,被广泛用于分析化合物的结构和成分。

通过测量不同核磁共振信号的特征峰位和峰面积,可以推断出化合物的结构和成分信息。

NMR谱图的分析包括四个主要方面:化学位移、耦合常数、峰位和峰面积。

本文将依次介绍每个方面,并说明它们在化合物结构和成分分析中的重要性。

首先是化学位移。

化学位移是NMR谱图中不同核的共振频率相对于参考物质(如二甲基硅烷)的偏移量。

化学位移的数值和出现的峰位可以提供有关化合物的离子环境、官能团和结构的信息。

化学位移是通过与参考物质的相对频率计算得出的,其数值通常以部分百万分之一(ppm)表示。

例如,苯环上的氢原子具有6.5ppm的化学位移。

通过比较化学位移与已知化合物的数据,可以初步确定化合物的结构。

接下来是耦合常数。

耦合常数是指自旋耦合能导致的核共振信号裂分。

核磁共振现象中,相邻核磁共振信号之间存在相互作用,即自旋耦合。

这种自旋耦合导致信号的频率裂分,裂分的距离称为耦合常数。

耦合常数提供了有关化合物中化学键的键长和键角的重要信息。

通过分析耦合常数,可以确定化合物中的碳-碳和碳-氢键的连接关系以及它们之间的空间排布。

此外,峰位和峰面积也是NMR谱图中需要进行分析的重要参数。

峰位反映了化合物中特定核的化学环境、官能团和结构,而峰面积则与该核的等量数量有关。

通过定量分析峰面积,可以推断出不同官能团之间的相对含量,从而判断化合物的结构和成分。

同时,峰位和峰面积的变化也可以用于研究酸碱度、配位体取代和立体化学等反应条件对化合物结构和成分的影响。

在实际的应用中,NMR谱图分析化合物结构和成分还需要借助于现代计算机辅助的结构预测方法。

这些方法利用已知化合物的结构和NMR谱图的信息,通过模拟和匹配的手段,预测未知化合物的结构和成分。

结合实验结果和理论计算,可以更准确地鉴定和确定化合物的结构和成分。

NMR波谱图解读及结构确定方法NMR(核磁共振)波谱图是一种广泛应用于化学领域的分析工具,可以用于确定有机分子的结构和了解分子之间的相互作用。

在此文章中,我们将探讨如何解读NMR波谱图以及结构确定的一些方法。

首先,让我们简要介绍一下NMR波谱图的基本原理。

NMR波谱图是基于核磁共振现象的,其中核磁共振是指原子核在外加磁场中产生的吸收和发射电磁辐射的现象。

NMR波谱图通常以频率为横轴,吸收强度为纵轴绘制。

波峰的位置和强度提供了分子结构的信息。

为了更好地解读NMR波谱图,我们需要注意以下几个关键点:1. 化学位移:化学位移是NMR波谱图中最重要的指标之一,它表示特定核的共振频率相对于参考物质的偏移程度。

常用的参考物质是乙酸(CH3COOH),它的化学位移被定义为0。

化学位移一般以δ值表示,单位为ppm(parts per million)。

化学位移的值与核周围的电子环境有关,可以用于确定分子中的官能团和化学环境。

2. 积分峰强度:NMR波谱图上的积分峰强度可以提供氢或碳原子的数量信息。

积分峰是相对于谱图中其他峰的面积进行比较得出的。

通过积分峰强度,我们可以了解分子中不同类型的氢或碳原子的相对丰度,从而推断出它们在分子中的位置。

3. 耦合常数:NMR波谱图中出现的耦合峰可以提供原子之间的化学键关系信息。

耦合常数是指两个不同核之间的相互作用,通过耦合常数可以判断分子中的原子之间是否相邻或存在距离较近的关系。

耦合峰通常以"J"值表示,单位为赫兹。

在进行结构确定时,我们可以结合上述关键点利用一些方法来辅助分析NMR波谱图:1. 化学位移组合法:根据分子中的官能团和化学环境,化学位移可以提供一些结构定位的线索。

例如,醛基、酮基等特定官能团在NMR波谱图中通常具有特定的化学位移范围。

2. 核磁等效性:相邻原子核的磁场作用会互相影响,导致频率的变化。

可以根据核磁等效性来确定可能的物质结构。

核磁等效性是指两个或多个原子核的化学位移相等的情况。

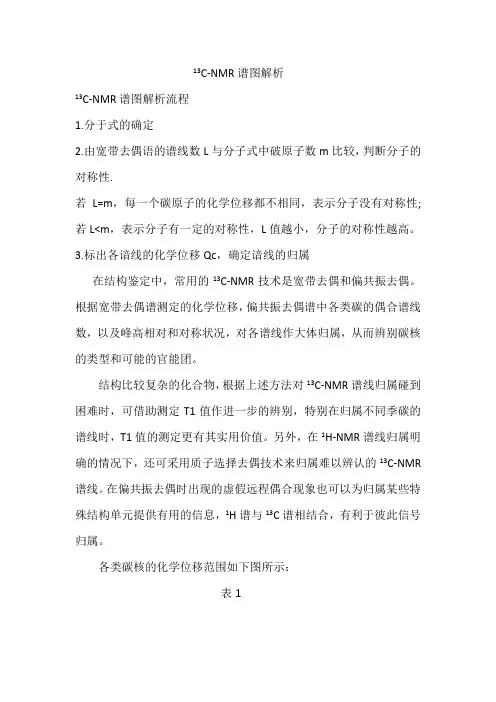

13C-NMR谱图解析13C-NMR谱图解析流程1.分于式的确定2.由宽带去偶语的谱线数L与分子式中破原子数m比较,判断分子的对称性.若L=m,每一个碳原子的化学位移都不相同,表示分子没有对称性;若L<m,表示分子有一定的对称性,L值越小,分子的对称性越高。

3.标出各谙线的化学位移Qc,确定谙线的归属在结构鉴定中,常用的13C-NMR技术是宽带去偶和偏共振去偶。

根据宽带去偶谱测定的化学位移,偏共振去偶谱中各类碳的偶合谱线数,以及峰高相对和对称状况,对各谱线作大体归属,从而辨别碳核的类型和可能的官能团。

结构比较复杂的化合物,根据上述方法对13C-NMR谱线归属碰到困难时,可借助测定T1值作进一步的辨别,特别在归属不同季碳的谱线时,T1值的测定更有其实用价值。

另外,在1H-NMR谱线归属明确的情况下,还可采用质子选择去偶技术来归属难以辨认的13C-NMR 谱线。

在偏共振去偶时出现的虚假远程偶合现象也可以为归属某些特殊结构单元提供有用的信息,1H谱与13C谱相结合,有利于彼此信号归属。

各类碳核的化学位移范围如下图所示:表1基团类型Qc/ppm烷0-60炔60-90烯,芳香环90-160羰基1604.组合可能的结构式在谱线归属明确的基础上,列出所有的结构单元,并合理地组合成一个或几个可能的工作结构。

5.确定结构式用全部光谱材料和化学位移经验计算公式验证并确定惟一的或可能性最大的结构式,或与标准谱图和数据表进行核对。

经常使用的标准谱图和数据表有:经验计算参数1.烷烃及其衍生物的化学位移一般烷烃灸值可用Lindeman-Adams经验公式近似地计算:∑Qc5.2=nA-+式中:一2.5为甲烷碳的化学位移九值;A为附加位移参数,列于下表,为具有某同一附加参数的碳原子数。

表2注:1(3).1(4)为分别与三级碳、四级碳相连的一级碳;2(3)为与三级碳相连的二级碳,依此类推。

取代烷烃的Qc为烷烃的取代基效应位移参数的加和。

实例分析——核磁共振波谱法(NMR)一、原理核磁共振:用频率为兆赫数量级的能量很低的电磁波照射分子时,能使磁性原子核在外磁场中发生磁能级的共振跃迁,从而产生吸收信号,这种原子核对射频辐射的吸收成为核磁共振光谱。

弛豫过程:大量(而不是单个)原子核的运动规律。

高能态原子核通过非辐射形式放出能量而回到低能态的过程叫弛豫过程。

屏蔽效应:核受周围不断运动着的电子影响,使氢核实际受到的外磁场作用减小, 这种对抗外磁场的作用为屏蔽效应,通过屏蔽效应可分析核周围情况化学位移在有机化合物中,各种氢核周围的电子云密度不同(结构中不同位置)共振频率有差异,即引起共振吸收峰的位移,这种现象称为化学位移。

化学位移的标准:相对标准 TMS(四甲基硅烷)位移常数δ=0TMS原因:①12个氢处于完全相同的化学环境,只产生一个尖峰;②屏蔽强烈,位移最大;只在图谱中远离其他大多数待研究峰的高磁场区有一个尖峰;③易溶于有机溶剂,沸点低,易回收。

二、定性分析总体分析δ小,屏蔽强,σ大,共振需要的磁场强度大,在高场出现,图右侧;δ大,屏蔽弱,σ小,共振需要的磁场强度小,在低场出现,图左侧与裸露的氢核相比,TMS的化学位移最大,但规定 TMS=0,其他种类氢核的位移为负值,负号不加。

影响因素:(1)诱导效应:吸电子,电子云降低,屏蔽下降,低场出现,图左侧(2)共轭效应(3)磁各相异性效应(4)范得华效应(5)氢键去屏蔽效应:电子云密度降低,产生去屏蔽作用,化学位移向低场(6)溶剂效应各峰的面积与氢原子数成正比自选耦合和自旋裂分:分峰是由于分子内部邻近氢核自旋的相互干扰引起的,这种邻近氢核自旋之间的相互干扰作用称为自旋偶合,由自旋偶合引起的谱线增多现象称为自旋裂分。

n+1规律当某基团上的氢有n个相邻氢时,它将裂分为n+1个峰。

若这些相邻氢核处于不同的化学环境中,如一种环境为n个,另一种为n’个,则将裂分为(n+1)(n’+1)个峰。

三、谱图解析与应用:(1)峰的数目:多少种(2)峰的强度(面积):多少个(3)峰的位移( ):每类质子所处的化学环境(4)峰的裂分数:相邻碳原子上质子数(5)偶合常数(J):确定化合物构型四、谱图解析步骤(1)检查谱图是否规则:四甲基硅烷的信号应在零点,是否尖锐、对称、基线平直。

核磁共振t2谱解析

核磁共振 (NMR) T2谱解析是一种在核磁共振谱数据中确定不同组分或聚集态的方法。

T2谱是通过测量磁共振信号在时间上的衰减来获得的,衰减速率与分子体系中的动态变化相关。

T2谱解析可用于研究分子的自旋-自旋杂化效应,如共振能量传递、自旋-自旋弛豫和自旋-自旋交流。

以下是核磁共振T2谱解析的步骤:

1. 数据获取:使用核磁共振仪器获取样品的T2谱数据。

这需要对样品进行一次或多次的激发脉冲,并记录脉冲之后磁共振信号的时间衰减。

2. 数据处理:对获得的T2谱数据进行处理,通常是通过数学运算对信号进行去噪、基线校正和峰识别。

3. 谱峰分析:通过对T2谱数据中的峰进行分析,确定不同组分或聚集态的特征。

这可以通过拟合T2谱数据中的曲线来获得峰的位置、强度和宽度。

4. 数据解释:将实验观测到的峰与已知的分子体系或理论模型进行对比,以确定峰代表的特定分子或聚集态。

这可能需要进行进一步的实验或理论计算来验证解释。

通过核磁共振T2谱解析,可以获得关于分子体系中动态过程和相互作用的重要信息。

这对于理解分子结构、反应动力学和材料特性具有重要意义。