脑干系统定位诊断

- 格式:ppt

- 大小:11.07 MB

- 文档页数:109

神经系统定位诊断(这个一定要看)60(1)颞叶前部:刺激性病变产生颞叶性癫痫,主要为;(3)颞叶后部(37区)受损后产生遗忘性失语或命;4.枕叶损害:主要引起视觉障碍;九、中枢神经损伤病例分析举例;1.病例分析(1):张××,23岁,主因发热、双;(2)症状体征分析:①运动障碍:双下肢肌力Ⅱ级,;(3)损伤定位分析:根据有双下肢瘫痪,乳头水平以;(1)提出问题:①有哪些神经系统功能障碍;(2)(1)颞叶前部:刺激性病变产生颞叶性癫痫,主要为精神运动性发作。

(2)Vernick区(颞上回后部):产生感觉性失语,患者能听到言语的声音,但不能理解言语内容,自己发言虽仍流利,但内容不正常,因为他也不能理解自己所言,在发音用词方面有错误,别人完全听不懂。

(3)颞叶后部(37区)受损后产生遗忘性失语或命名不能患者称呼物件及人名的能力丧失,但能叙述是如何使用的。

别人告知名称时,他能辨别对方讲的是否正确。

(4)颞叶深部或视辐射受损可产生偏盲或象限性盲。

4.枕叶损害:主要引起视觉障碍。

中枢性偏盲、幻视、视觉认识不能、视物变形。

九、中枢神经损伤病例分析举例1.病例分析(1):张××,23岁,主因发热、双下肢无力3天,排尿困难1天入院。

神经系统检查:双下肢肌力Ⅱ级,膝腱反射、跟腱反射消失,病理征末引出。

无肌肉萎缩。

乳头水平以下痛觉减退,关节位置觉、音叉振动觉消失。

膀胱充盈不能自己排尿。

(1)提出问题:①有哪些神经系统障碍(运动、感觉、植物神经)。

②定位诊断。

(2)症状体征分析:①运动障碍:双下肢肌力Ⅱ级,膝腱反射、跟腱反射消失,病理征末引出。

①感觉障碍:乳头水平以下深浅感觉均消失。

③膀胱括约肌功能障碍。

(3)损伤定位分析:根据有双下肢瘫痪,乳头水平以下深浅感觉均消失,膀胱括约肌功能障碍。

这三大障碍定位在脊髓,为T4节段横贯性损害。

脊休克期。

2.病例分析(2):王××,69岁,主因右侧肢体无力伴言语不清1天入院。

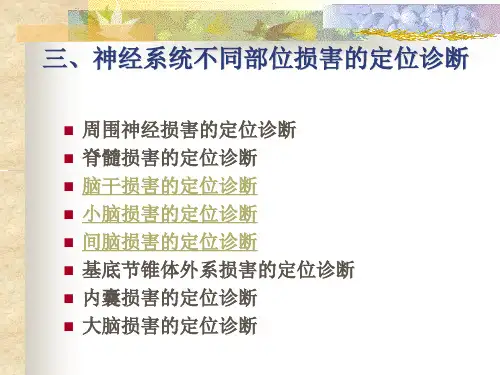

神经系统疾病的诊断原则一、诊断程序神经系统疾病的诊断应当确定:1.病变在什么部位?2.病变的性质及原因是什么?前者即定位诊断又称解剖诊断;后者为定性诊断又称病理、病因诊断。

【定位诊断】包括:1.病变或病灶的部位,在周围(肌肉、神经肌肉接头或周围神经)还是中枢(脊髓或脑),或两者均受累。

明确其具体位置与側别(左、右侧或腹、背侧)或近、远端。

2.病变或病灶的多少及分布(单病灶或多病灶、弥散性或选择性)。

定位诊断力求精确,体征是定位诊断的主要依据,病史中的首发症状、病情演变,可提示病变的始发部位、扩展的方式与范围。

首先,要确认患者的症状是因神经系统病变所致。

如某肢体活动受限,要确认是1因随意肌收缩无力(瘫疾)所致“不能动”;2还是肌张力增高引起的运动“不灵活”;3或患者因畏于肢体局部疼痛的“不敢动”. 如下肢疼痛,应先除外1下肢软组织损伤、2骨关节病3或血管性疾患所致疼痛,4再考虑其为神经痛。

然后,将主症进行综合归类,结合神经系统体征,推测其病变部位。

患者的症状不一,应将其主要表现进行归类以便分析。

如偏瘫、截瘫、四肢瘫、共济失调、神经根痛、锥体束征、烦内压增高、脑膜刺激征等。

由于神经症状的产生是神经系统受损部位生理功能障碍的结果,神经系统不同部位的损害,可引起不同的临床表现,可据此推测病变的部位。

如下:1.肌肉病变受损后只出现运动障碍,表现为受累肌无力,肌张力减低、腱反射减低或消失,无感觉障碍。

可由肌肉疾病(如进行性肌营养不良、周期性麻痹)、神经肌肉接头病变(如重症肌无力)等引起。

2.周围神经病变受损后出现其支配区范围内运动、感觉及自主神经症状,特点为下运动神经元瘫疾。

前根、后根的损害分别出现根性分布的运动、感觉障碍;多发性神经病见四肢远端的运动、感觉障碍。

3.脊髓病变横贯性脊髓损害,出现病损平面以下运动、感觉及括约肌三大功能障碍,即上运动神经元性截瘫或四肢瘫、病变平面以下传导束性全部感觉障碍及尿便功能障碍。

神经系统疾病分析诊断一、分析诊断步骤1.定向诊断:确定是否为神经系统疾病,有无神经系统的定位体征。

2.定位诊断:病变部位何在,即解剖诊断。

是从神经系统损害后出现的症状和体征,结合神经解剖、推断其受损的部位。

3.定性诊断:决定病变的性质和病因,即病因诊断。

(血管性、感染性、脱髓鞘性、变性、外伤性、遗传性、占位性、发育异常等)A.血管性:急性起病,速达高峰。

B.感染性:急性或亚急性起病,数日至数周发展至高峰。

少数暴发性起病,数小时至1天达高峰。

伴有感染症状。

C.脱髓鞘性:急性或亚急性起病,缓解~复发。

D.变性:隐袭起病,缓慢进展,但主要侵犯某一系统,如ALS、AD、PD等。

E.外伤性:明确外伤史。

F.肿瘤性:缓慢起病、进行性加重。

G.遗传性:儿童或青春期起病,部分成年期发病。

H.发育异常。

二、分析诊断原则1.意义:定位诊断是神经系统疾病诊断的核心和基础,是神经系统疾病诊断中最具有特色之处。

2.原则:神经系统疾病主要临床表现为感觉障碍和运动障碍,临床诊断多从此二大障碍着手分析。

三、神经系统疾病的症状特征1.缺损症状:如感觉丧失、肌肉瘫痪等。

2.释放症状:如锥体束损害后瘫痪时肢体的肌张力增高、腱反射亢进和巴彬斯基征阳性;基底节病变所产生的手足徐动症等。

3.刺激症状:如癫痫、灼性神经痛等。

4.断联休克症状:指中枢神经系统局部发生急性严重损害时,引起在功能上与受损部位有密切联系的远隔部位神经功能短时丧失。

如脑休克、脊髓休克等。

四、定位诊断的步骤1.归纳:根据病史以及查体所见,归纳提取感觉障碍和/或运动障碍的体征和症状。

2.分析:损伤哪些结构可导致出现这些感觉障碍和/或运动障碍的体征和症状。

3.定位:什么部位损伤最能满足临床所见的感觉障碍和/或运动障碍的结构基础(即在有限区域内能造成相关结构的同时损伤)。

根据中枢神经各部分外部形态和内部结构的特点,推测最为可能的损伤部位;并根据在神经系统不同部位损伤后临床表现的特点不同,推断损伤部位的高低(阐述做出定位诊断的理论基础)。

神经系统定位诊断是一种医学诊断方法,通过对神经系统病变的症状、体征、影像学检查等进行分析和综合判断,确定病变部位和性质,以便制定合理的治疗方案。

常用的神经系统定位诊断方法包括:

1. 神经系统症状和体征分析:通过对患者的症状和体征进行详细的分析,如感觉障碍、肌力减退、反射异常等,可以初步确定病变部位和性质。

2. 神经系统影像学检查:包括CT、MRI、PET等影像学检查,可以直接显示神经系统病变的部位和形态,对于脑卒中、脑肿瘤、脊髓损伤等疾病的诊断具有重要意义。

3. 神经系统电生理检查:包括脑电图、神经肌肉电图、脑干听觉诱发电位等检查,可以评估神经系统功能状态,对于癫痫、多发性硬化等疾病的诊断和治疗具有重要意义。

4. 神经系统病理学检查:包括脑组织活检、脑脊液检查等,可以直接观察和分析病变组织的形态和结构,对于神经系统炎症、肿瘤等疾病的诊断和治疗具有重要意义。

综合应用以上方法,可以准确地确定神经系统病变的部位和性质,为临床治疗提供重要依据。

神经系统定位、定性诊断及神经系统检查讲座题目:神经系统定位、定性诊断及神经系统检查讲座内容摘要:神经系统定性、定位诊断神经系统疾病的诊断包括两个基本的方面,即定性诊断和定位诊断。

定位诊断是根据病人的症状、体征等临床资料提供的线索,确定神经系统疾病损害的部位。

定性系统是为了确定疾病的病因,因不同类型神经系统疾病有各自不同的演变溃规律,根据病人主要症状体征的发展变化,结合神经系统检查及辅助检查,通常可对疾病性质作出正确的判断。

一、定位诊断:1、首先应确定病变损害水平辨别是中枢神经系统(脑和脊髓)、周围神经系统(神经根、神经丛和周围神经),还是肌肉系统(肌肉或神经肌肉接头),以及是否为其他疾病的神经系统并发症等。

如:脊髓前脚细胞以上的上运动神经元症状主要是:①肌张力②病理反射是否存在③腱反射是否亢进。

一些大脑病变,如右侧上肢瘫痪,考虑左侧大脑深部的中枢病变;大脑中动脉堵塞出现三偏症状;额叶损伤出现一些精神症状;运动性失语为优势额叶下回病变引起。

小脑梗塞出现眩晕、共济失调等症状。

外周神经病变如背神经、臂丛神经、腰丛神经、坐骨神经的病变,如腰椎椎间盘突出等。

神经肌肉接头处病变,如重症肌无力,临床症状包括:眼外肌麻痹为首发症状,受累肌肉呈病态疲劳,呈晨轻暮重的波动性变化,疲劳试验和新斯的明试验阳性。

2、其次要明确病变空间分布,为局灶性、多灶性、弥漫性或系统性。

3、通常定位诊断要遵循一元论的原则。

4、定位诊断应高度重视病人的首发症状,可能提示病变的主要部位,有时还可指示病变的性质。

5、定位诊断重应注意的问题:并非临床上所有的定位体征均指示在相应的病灶;疾病在发病之初或进展过程中,出现的某些体征往往不能真正代表病灶的所在;应注意患者可能存在的某些先天性异常;临床上经常遇到无任何病史、体征,但辅助检查确意外的发现确切的脑不病。

二、定性诊断:从病因学上分类1、血管性疾病:脑和脊髓血管性疾病起病急骤,出现头痛、呕吐、意识障碍,若年轻人考虑颅内动脉瘤,更年轻的考虑动-静脉畸形。

实验报告课程名称:神经生理学指导老师:[老师姓名]成绩:[成绩]实验名称:脑干功能检查实验类型:同组学生姓名:[组员姓名]一、实验目的1. 了解脑干的结构和功能;2. 观察脑干不同部分受损时的临床表现;3. 掌握脑干功能检查的方法和技巧。

二、实验原理脑干是中枢神经系统的一部分,位于大脑下方,脊髓上方,连接大脑和脊髓。

脑干包括延髓、脑桥和中脑三个部分,分别负责呼吸、心跳、血压、睡眠、觉醒等生命活动。

脑干功能检查可以帮助诊断神经系统疾病,评估患者神经系统功能。

三、实验材料1. 实验动物:大鼠或小鼠;2. 实验仪器:手术显微镜、电生理记录仪、脑立体定位仪、显微镜、剪刀、镊子、针头等;3. 实验试剂:生理盐水、氯化钾溶液、氯化钠溶液等。

四、实验方法1. 实验动物麻醉:采用吸入麻醉剂将实验动物麻醉;2. 脑立体定位:在显微镜下定位脑干,确定各脑神经核团的位置;3. 脑神经核团刺激:通过微电极刺激脑神经核团,观察动物的生理反应;4. 脑神经核团电生理记录:记录脑神经核团放电活动,分析其生理功能;5. 脑神经核团损伤:采用局部损伤方法损伤脑神经核团,观察动物的生理反应。

五、实验结果1. 脑干结构观察:在显微镜下观察到延髓、脑桥和中脑的结构,确认各脑神经核团的位置;2. 脑神经核团刺激:刺激脑神经核团后,观察到动物出现相应的生理反应,如呼吸加快、心跳加速、血压升高、觉醒等;3. 脑神经核团电生理记录:记录到脑神经核团的放电活动,分析其生理功能;4. 脑神经核团损伤:损伤脑神经核团后,观察到动物出现呼吸抑制、心跳减慢、血压下降、昏迷等表现。

六、实验讨论1. 脑干是连接大脑和脊髓的重要结构,负责调节多种生命活动。

实验结果表明,脑干各部分受损后,动物会出现相应的生理反应,说明脑干在维持生命活动中具有重要作用;2. 脑神经核团刺激实验提示,脑神经核团具有调节相应生理功能的作用。

通过刺激脑神经核团,可以观察到动物的生理反应,从而了解脑神经核团的生理功能;3. 脑神经核团损伤实验表明,脑干受损后,动物会出现严重的生理功能障碍。