人类的居住地

- 格式:doc

- 大小:181.50 KB

- 文档页数:13

七年级地理知识:人类的居住地

七年级地理知识:人类的居住地

人类的居住地——聚落

①聚落不仅是人们的居所,也是人们进行劳动生产和社会活动的场所。

②一般来说,先有乡村聚落,后有城市聚落。

③乡村聚落的`居民主要从事耕作、放牧、捕鱼、伐木等生产活动。

城市聚落的居民主要从事工业、服务业等工作。

④目前,在一些河流中下游的平原地区,聚落分布比较密集;在高山、荒漠地区,少有或没有聚落。

⑤在全年炎热多雨的热带,乡村聚落中常见双层木楼或竹楼(高脚屋或高架屋)

在热带沙漠地区,当地的房屋具有墙厚、窗小的特点

通过上面对人类的居住地知识的总结内容学习,希望给同学们很好的帮助,相信同学们会学习的很好的。

人类的居住地聚落教学反思人类的居住地聚落教学反思1本节课是鲁教版的义务教育地理六年级上册中的第四章《居民与聚落》第三节的内容,是在学习了《人口与人种》、《世界的语言和宗教》之后,从“学习对生活有用的地理”的理念出发,进一步探究的居住地――聚落形成与发展的主要自然环境因素,通过图文的形式,叙述“什么是聚落”、“乡村与城市”“聚落与环境”、“聚落的发展与保护”问题,突显出“学习对终身发展有用的地理”的理念。

启发学生在观察、思考、分析中灵活运用地理知识,培养学生联系生活经历与体验,主动学习、自主探究的能力。

新课标对于《人类的居住地――聚落》一节的要求是:第一,运用图片说出城市景观与乡村景观的差异;第二,举例说出聚落与自然环境的关系;第三,结合本节的学习,说说自己对保护世界文化遗产的认识。

这种要求的出发点就是要为学生创造自由空间,鼓励学生睁大眼睛,激励学生敢于实践,从而在观察中了解地理事物的特点,在体验中感悟地理知识的学科魅力,在实践中去发现和学习对自己终身发展有用的地理。

这部分内容属于人文地理的范畴,从本节的授课内容来看,没有太难理解的东西,关键是启发学生结合身边的所见所闻,将理论与实际联系起来,从而树立人地关系协调发展的理念,所以,在教与学的过程中,有很大的伸缩空间。

就这一节课的教学安排,我首先认真研读新课标,结合自己现有的教学经验,认为仅仅靠教材是远远满足不了学生了解世界的需求的。

于是,我不再拘泥于再有的教材,充分利用计算机网络,整合校内外课程资源,构建开放式的课堂,从而拓宽学习空间,满足多样化的学习需求,同时达到活跃课堂气氛、增加趣味性的目的。

据此,我把本节内容安排一课时,在充分利用教材的图片与文字的基础上,通过多种途径搜集各地景观图片,来丰富教学内容。

为了体现新课程的一个突出理念——课程要面向学生,面向生活。

为了让学生感受到生活中“活”的.地理,生活中“真”的地理,感受生活中地理的“实”,生活中地理的“广”,在引入新课这一环节,我结合今年刚刚发生的汶川地震,把一组真实的图片展现给学生,从一开始就让学生具有一种使命感:只有好好学习文化知识,将来才能建设有利于人类和发展的美好家园,从而激发学生的学习兴趣,让学生感受到地理知识就在身边,但也正因如此,整节课的气氛比较压抑,不过效果还算可以。

第四章居民与聚落第三节人类的居住地——聚落学习目标:●了解城市和乡村的区别。

●理解聚落与环境的关系。

●懂得保护世界文化遗产的意义。

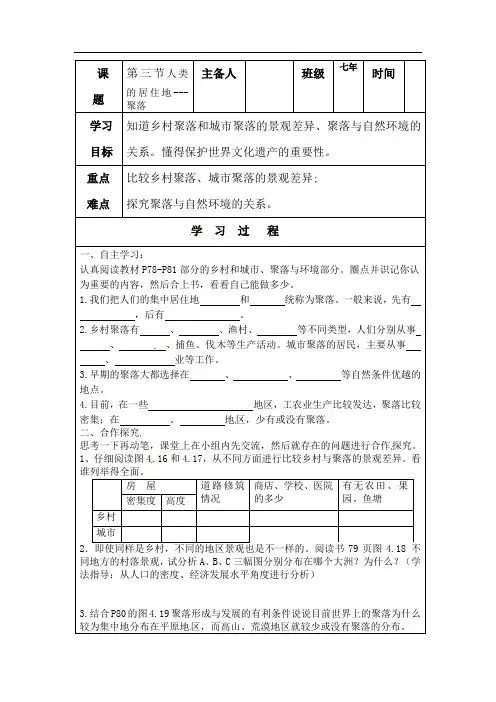

自学指导一:阅读课文P78-79页读图并思考(2分钟)●了解什么是聚落以及聚落的分类。

●读图并联系生活了解乡村和城市的区别。

♦人类集中居住地的总称。

♦越来越多的居所聚集起来,并建有各种公共设施,人们在这里进行劳动生产和社会活动的场所,就构成了我们人类的居住地——聚落乡村分类1432牧村林场农村渔村农村——耕作牧村——放牧渔村——捕鱼林场——伐木城市描述乡村景观和城市景观的主要差异(可从环境状况、发展程度、道路、建筑、人口数量与人口密度等方面进行分析)。

房屋道路修建情况商店的多少学校的多少医院的多少有无农田有无果园有无鱼塘自然景观改变的大小密集度高度乡村城市小大低高差好少多少多少多有无有无有无小大图A图B图C亚、欧、非?亚洲-----人口众多,房屋密集欧洲-----人口密度小,房屋分散非洲------村落较原始如果你是几千年前的一个原始部落的首领,带领人们寻找一个理想的居住地,甲乙丙三地你会选择哪里?请说明理由。

●丙●乙●甲自学指导二:阅读课文P80-81页读图并思考(2分钟)●聚落形成和发展的有利条件有那些?●世界各地的不同的建筑风格是怎样适应当地的地理环境的?聚落都选择在自然条件优越的地区地形平坦土壤肥沃水源充足气候湿润自然资源丰富四大文明古国分布示意图古巴比伦古印度中国古埃及尼罗河流域两河流域印度河流域黄河-长江中下游地区世界上最早出现的城市多数在大河的冲积平原上说说民居与当地自然环境的关系。

东南亚高架屋-炎热多雨说说民居与当地自然环境的关系。

西亚村庄-干燥多大风说说民居与当地自然环境的关系。

北极地区因纽特人冰屋-寒冷多冰雪说说民居与当地自然环境的关系。

黄土高原窑洞-干燥多黄土说说民居与当地自然环境的关系。

云南西双版纳竹楼-炎热多雨草原地区的蒙古包植被因素:蒙古人过着游牧生活,居无定所,他们的牧养的牲畜随着牧草的盛衰而迁移。

《人类的居住地──聚落》教学设计

一、教学目标:

【三维教学目标】

1.知识与技能

(1)学生运用图片描述城市景观与乡村景观的差别。

(2)学生举例说出聚落与自然环境的关系。

(3)学生举例说出中国或世界其他国家的传统聚落,说出保护世界文化遗产的意义.

2.过程与方法

观察景观图片,运用比较分析城市聚落与乡村聚落的不同之处.开展探究活动,从身边事例的观察中切身体会到人与自然的关系.分析\讨论北京四合院的开发与保护问题.

3.情感态度与价值观

(1)认识聚落对人类社会的重要作用。

(2)懂得保护世界文化遗产的意义。

教学重点:聚落与环境的关系。

教学难点:环境尤其是自然环境对聚落的影响。

教学方法:启发式、探究式和合作学习相结合的教学方式。

教学用具:多媒体展示

学法指导:通过读图提取信息、合作讨论等,培养分析、归纳、创新等能力。

二、教学过程设计

板书:2。

地理知识知识:世界上最早的人类居住地——伊拉克的贝都因地区伊拉克的贝都因地区是世界上最早的人类居住地之一,也是古代文明的摇篮之一。

这个地区位于幼发拉底河和底格里斯河之间,面积约为4.7万平方千米。

在这个地区,人类的历史可以追溯到距今1万年前的新石器时代。

下面我们一起来了解贝都因地区的历史和文化。

在新石器时代,人类开始渐渐从狩猎采集的生活方式转变为农耕生活方式。

在幼发拉底河和底格里斯河的灌溉下,这个地区的土地变得非常肥沃,非常适合农耕。

这里的人们开始种植各种农作物,如小麦、大麦、豆类、瓜果和葡萄等。

另外,他们还饲养了羊,牛,猪和其他家畜。

这个地区的农耕文明逐渐兴起。

到了公元前4千年左右,早期的城市逐渐形成。

贝都因地区的文明开始成为古代世界最重要的文明之一。

其中,乌鲁克城是当时最大的城市之一,有着约8万到10万的居民,城市面积为4.5平方千米。

这个城市有着庞大的宫殿,寺庙和城墙等建筑,同时也是一个重要的贸易中心。

城市内也出现了文字和纪年系统的发展。

在这段时间里,艺术和文化也发生了巨大的发展,城市内出现了许多鲜明的文化特征,在这里世界上第一次出现了窑洞,用潜在热力的拱顶构造,创造了大规模建筑物。

贝都因地区的文明成为世界上最古老的文明之一,他们的文化和科技水平远远领先于其他地区。

在这里,我们可以看到第一对手工编织物,第一张书桌椅,第一个法典和第一个立法政策。

未来的世界将从贝都因地区产生并成为文化经典的的许多先驱研究是对中东文化的一次探索。

然而,该地区的兴盛不会一直持续下去。

公元前2000年左右,该地区开始陷入动荡。

一系列的战争,政治不和以及气候变化等原因导致城市的逐渐式微。

最终,该地区的文明在公元前500年左右彻底消失了。

贝都因地区的黄金时期虽然已经结束了,但人们对这个地区的历史和文化仍然感兴趣。

目前,在幼发拉底河和底格里斯河之间,仍然可以看到古老的遗迹,如泰勒神庙,瓦尔城,卡尔克门安和尼比尔城等。

这些遗迹为我们提供了了解古代文化和历史的窗口。

人教版地理七年级上册第三节《人类的居住地──聚落》说课稿3一. 教材分析《人类的居住地──聚落》是人教版地理七年级上册第三节的内容。

本节教材通过介绍不同类型的聚落,让学生了解人类居住地的形成和发展,以及聚落与环境的关系。

教材内容丰富,插图生动,有利于激发学生的学习兴趣。

二. 学情分析七年级的学生已具备一定的地理基础知识,对人类居住地有一定的认识。

但他们对聚落类型的了解可能较为片面,对聚落与环境的关系的认识有待提高。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的认知水平,引导学生从多角度观察和分析聚落。

三. 说教学目标1.知识与技能:让学生了解不同类型的聚落,掌握聚落与环境的关系,能运用所学知识分析现实生活中的聚落现象。

2.过程与方法:通过观察、分析、讨论等方法,培养学生的地理观察能力、思维能力和合作能力。

3.情感态度与价值观:培养学生热爱家乡、关注家乡发展的情感,提高学生对地理学科的兴趣。

四. 说教学重难点1.教学重点:聚落类型的特点及与环境的关系。

2.教学难点:如何引导学生从多角度分析聚落与环境的关系,提高学生的地理观察能力。

五. 说教学方法与手段1.教学方法:采用观察、分析、讨论等方法,引导学生主动探究聚落与环境的关系。

2.教学手段:运用多媒体课件、地图、图片等教学资源,丰富教学内容,提高学生的学习兴趣。

六. 说教学过程1.导入新课:通过展示不同类型的聚落图片,引发学生对聚落的兴趣,导入新课。

2.自主学习:让学生阅读教材,了解聚落的类型及特点。

3.课堂讲解:结合教材内容,讲解聚落与环境的关系,引导学生从多角度分析聚落现象。

4.案例分析:以我国典型的聚落为例,让学生分析聚落与环境的关系。

5.小组讨论:让学生分组讨论,分享各自对聚落与环境的认识,培养学生的合作能力。

6.总结提升:教师引导学生总结本节课的主要内容,提高学生的思维能力。

7.课后作业:布置相关作业,让学生巩固所学知识。

七. 说板书设计板书设计如下:人类的居住地──聚落1.聚落类型:乡村聚落、城市聚落2.聚落与环境的关系:a.自然环境:地形、气候、水源等b.社会经济环境:交通、资源、经济发展等c.人文环境:文化、传统、习俗等3.案例分析:我国典型的聚落与环境的关系八. 说教学评价1.课堂参与度:观察学生在课堂上的发言、讨论等表现,评价学生的参与度。

第三节人类的居住地——聚落1、什么是聚落?先有什么聚落?人们集中居住地——城市和乡村统称为聚落。

先有乡村聚落,后有城市聚落2、简述城市景观和乡村景观的差异?(地形、交通道路、建筑物等方面)乡村聚落地形比较崎岖,只有小路通往附近的村镇,建筑物稀疏,低矮,周围是池塘,农田,果树等。

城市聚落地形比较平坦,交通网络四通八达车辆很多,房屋密集,高楼林立。

3、叙述亚洲、欧洲、非洲乡村景观的特征?亚洲:乡村人口众多,村落中的房屋比较密集。

欧洲和北美洲乡村人口比较少,农业机械化程度比较高,村落中房屋较分散。

非洲许多地方保留了较为原始的村落。

4、影响聚落形成与发展的主要因素?交通便利,水源充足,土壤肥沃,地形平坦,自然资源丰富,气候温暖湿润。

5、自然环境影响聚落的形态:在山区,有些聚落沿山麓、谷地延伸成条带状;在平原地区,为了靠近水源,沿河流发展成带状聚落;有些平原地区聚落呈团块状;威海的聚落呈团块状。

6、填下表,比较民居建筑特点与当地自然环境的关系7、聚落发展过程中存在的问题?乡村聚落过去特色鲜明的民居正在逐步消失。

城市里有文化特色的传统民居越来越少。

8、世界遗产的分类?列举列入《世界遗产名录》的中外名城?分为文化遗产,自然遗产,自然和文化遗产。

意大利的威尼斯,山西的平遥古城,云南省的丽江古城,皖南古村落(各古城的特点)。

9、山东乡村传统民居与自然环境的关系?山东传统民居的共同点是:屋顶和墙体较厚,原因是山东属温带季风气候,冬季寒冷,夏季炎热,这样冬天寒气进不来,夏天太阳晒不透。

不同的民居反映不同的环境,如:海草房位于降水丰富的东部沿海,石头房位于地势崎岖的中部山区,土坯房位于降水较少的鲁西北平原;传统民居在建筑材料的选择上,受当时的经济条件限制,人们只能就地取材。

由此可见,传统民居能从一个侧面反映当地的自然环境和当时的经济水平、民俗等特点。

七年级地理知识点辅导:人类的居住地

一.乡村和城市

1.聚落:我们把人们的集中居住地-乡村和城市成为聚落。

一般先有乡村聚落后有城市聚落。

2.聚落不仅是人们的居所,也是人们进行劳动生产和社会活动的场所。

乡村聚落有农村,牧村,渔村,林场等不同的类型,居住在这些地方的人们主要从事耕作,放牧,捕鱼,伐木等生产活动。

城市聚落的居民主要从事工业,服务业等工作。

3.乡村和城市的差异:景观特征不同,生产活动不同。

二.聚落和环境

1.聚落大都选在地形,气候,资源等自然条件优越的地点。

2.有利于聚落形成和发展的因素:①土壤肥沃,适于耕作②地形平坦③自然资源丰富(林,渔,矿等地)④候适宜⑤通便利(交通沿线和交汇处,沿海港口等地)⑥水源充足(井,泉,湖滨,河畔等地)

三.聚落的发展与保护

1.传统聚落是历史时期人类活动和自然环境相互作用

的结果,它们从不同侧面记录了当时社会经济,政治,文化,

民俗等信息,如果不加以保护甚至任意破坏,将导致无法挽回的损失。

目前,世界各国都在大力保护具有民族特色的传统居民。

2.文化遗产:是指具有历史学,美学,考古学,科学,民族学或人类学价值的纪念地,建筑群和遗址,是人类的无价之宝。

3.列入历史遗产名录中的有法国的“巴黎塞纳河岸”,意大利的威尼斯城,我国山西省的平遥古城,云南省的丽江古城,安徽的皖南古村落,澳门历史城区等。

这篇七年级地理知识点辅导:人类的居住地就介绍到这里了,希望对同学们有所帮助!。

第三节人类的居住地——聚落一、学习目标:1. 知道聚落的主要类型,从不同聚落(城市和乡村)的景观图片,判断聚落的类型并能描述城市聚落和乡村聚落的差异。

2.知道聚落形成的自然环境条件、社会经济条件(交通、人口、商业贸易等),根据聚落分布图说出其分布特点(如沿河、沿铁路线、沿山谷分布等)。

3.联系所居住聚落的一些文物古迹、宗教场所或其他历史文化遗产,分析聚落(城市或乡村)发展变化对文化遗产影响的利与弊,培养保护文物、文化遗产的公民意识,了解和懂得保护世界文化遗产的意义。

二、过程与方法学习主题一:乡村与城市知识准备:聚落是人类聚居和生活的场所,是人类有意识开发利用和改造自然而创造出来的生存环境。

地球上的人类,不管生活在哪里,都是生活在不同的聚落之中。

聚落分为乡村和城市。

知识应用:结合自己的生活实际,说说乡村与城市在景观上有何差异,并判断课本P78图4.16中,A为______,B为______。

生活在图A中人们的生产方式主要是____________;生活在图B中人们的生产方式主要是____________。

学习主题二:聚落与环境知识准备:世界各地自然环境差异很大,各地的自然环境、各民族的生活习俗、历史文化、宗教信仰等不同,深深影响到聚落的景观。

知识形成:(一)阅读课本P81“活动”图4.23、4.24、4.25,分析民居与自然环境的关系,完成下表:(二)目前,在一些河流中下游的平原地区,工农业生产较______(发达、不发达),聚落分布比较(密集、稀少);在____________地区少有或没有聚落。

学习主题三:聚落的保护与发展知识准备:随着人口的增长和社会的发展,聚落也在不断地发生变化:占地面积越来越大,建筑物越来越多,道路越来越完善。

然而,长期以来,由于各种原因,聚落的发展也使世界文化遗产遭封了严重毁坏。

如果这些文化遗产再不加以保护甚至任意破坏,将导致无法挽回的损失。

因此,世界各国要共同努力,大力保护世界丈化遗知识应用:思考:生活在广州的你听说过骑楼和西关大屋吗?它们是广州老城的见证。

《人类的居住地我说课的题目是第四章的第三节《人类的居住地——聚落》。

下面从析教材、度学生、确目标、定教学法、构过程,这几个方面说一下自己的认识。

一、析教材教材是教学的依据,所以应该对教材进行科学的分析,我首先分析本节课在教材中的地位和作用。

本章是学生首次接触人文地理,诣在让学生了解世界人文的概况,探讨人文地理与自然地理的关系。

而《人类的居住地---聚落》将从一个崭新的视角,加深同学们对人文地理与自然地理关系的认识,是前两节内容的延续,更是前面自然地理知识的拓展和运用,也使学生今后学习区域地理有了主线,促进了学生地理思维的形成,突显出“学习对终身发展有用的地理”的理念。

因而,在整个地理学习中起着桥梁和纽带的作用。

再来分析本节课的主要知识点,本节课的知识点有三个①、聚落的分类及其差异。

②、聚落与自然环境的关系。

③、聚落的保护。

这三个知识点是环环相扣、层层递进的关系。

二、度学生:“教学必须符合人的天性及其发展的规律。

这是任何教学的首要的、最高的规律。

”所以,必须了解你的学生。

初一的学生在生理、心理上,好动,注意力易分散,爱发表见解,希望得到老师的表扬,学生对地理课感兴趣,喜欢动手操作。

基于这一点课堂上应充分发挥学生的主体地位。

另外,咱们五中的学生,生活在市区,见多识广,素质高,前面对世界各地的自然环境有所了解,这为研究聚落与环境的关系打下了良好的知识基础,但唯一不足是同学们身居城市,缺少对乡村生活的体验。

所以本节课多设置一些乡村的景观,加深学生对乡村的感性认识。

三、确目标牛学文老师指出:在新课程条件下,好课的标准之一就是看教师在课堂教学中是否坚持了依标施教。

“依标施教”就是根据课程标准制定教学目标,组织课堂教学活动。

根据课标的要求和对教材的分析我确定了以下教学目标:知识与技能目标:1、通过观看图片,了解城市景观和乡村景观的差异。

2、通过自主探究活动,说出自然、人文环境对聚落的影响。

3、通过例子理解保护聚落的意义,形成保护传统文化的意识。

人类的居住地──聚落(第一课时)

教学目标

知识与能力:

1.理解什么是聚落,通过读图比较,说出城市景观与乡村景观的

差异。

2.通过自主选择、分组合作、交流体验等活动,认识人类活动与

环境的相互关系,培养动手能力和创新思维能力。

过程与方法:

1.通过“走进自然,选择理想的居住地”案例探究活动、“分组探访传统民居”活动,引导学生自主分析自然环境对聚落形成与分布的影响、聚落的风格与自然环境的密切联系。

2.通过视频展示,感受城市与乡村景观的差异,进而描述乡村聚落、城市聚落的景观差异。

情感、态度、价值观:

1.通过视频展示大量景观图和世界各地民居图,给学生以美的享受,提高学习地理的兴趣。

2.通过比较、探究等活动,体会地理知识的实用价值,树立聚落与自然环境协调发展的正确的人地观。

教学重点:

1.探究聚落与自然环境的关系。

2.比较乡村聚落、城市聚落的景观差异。

教学难点:探究聚落与自然环境的关系

教学手段:多媒体教学课件

教学设计思路:

本课主要介绍了人类的居住地──聚落。

聚落是人与自然协调发展的见证,因而,本节课的教学主旨是突出聚落与自然环境的密切联系,渗透正确的人地观。

为了构建开放式课堂,充分挖掘初一学生的学习潜能,化解教学中的重难点,本课以学生为主体,以人地关系为主线,以学生活动为主阵地,设计了三大板块:

活动1:走进自然,选择理想的家园。

通过说明选择的理由,学生很自然的得出结论:自然环境的诸多因素──地形、气候、河流、土壤等影响着聚落的形成与分布。

活动2:走进聚落,探访传统民居。

──以传统民居为例,初步分析聚落的建筑与自然环境的关系。

活动3:走进城乡,感受城乡景观的差异。

──以赣榆乡村景观与连云港市区景观作比,走进生活中的地理,感受、描述城乡景观的差异。

教学过程:

以“自然风光”视频导入:

展示:热带雨林、沙漠、高山、平原、极地地区的自然风光,学生从中感受大自然的美和自然环境的差异。

师:大自然是绚丽多姿的,它是人类赖以生存的家园,在这里,人们运用自己的智慧,建造了自己的居住地──聚落。

在今天的40分钟里,让我们一起走进自然,了解“人类的居住地──聚落”。

(打出本课课题)

师:世界各地的自然环境相差很大,哪儿是我们人类理想的居住地呢?让我们一起走进自然,寻找理想的家园。

一、走进自然,寻找理想的家园。

展示:地形、河流、植被素描图,突出甲、乙、丙三地的自然环境差异。

师:如果你是几千年前的一个原始部族的首领,带领人们寻找一个理想的居住地,你会选择哪里?请说明理由。

生:多选择乙地,并说明选择的理由(略)。

师:板书学生选择的理由──地形、气候、河流、资源、土壤等。

为什么大家不在甲地或乙地安家呢?

生:在比较中发现,自然环境的优劣对聚落的形成与分布有很大的影响。

师:古代的人们是否与我们有同样的选择。

让历史验证:亚洲三大文明发祥地的分布。

读图分析:早期的世界文明有著名的四大发祥地,其中有三大发祥地在亚洲,图中绿色的区域就是这三大文明发祥地。

师:亚洲三大文明发祥地的分布地区有什么共同点?

生:都分布在河流的中下游地区,都在温带,都分布在土壤肥沃的地区等。

师:早期人类的工作能力和工作水平比较低,因此,他们多居住在自然条件优越的地区(今天,位于河流中下游的平原地区仍然是世界上聚落密集的地区)。

不过,随着社会的发展和人类生产水平的提高,人类的足迹遍布到世界各地。

过渡:下面让我们一起到世界各地去参观那儿住民的传统聚落,顺便探访一下他们的生活。

二、走进聚落:探究传统民居与环境的关系。

师:(图片引进)走进一个聚落,你会发现有哪些主要景物?

生:房屋、农田、道路、树木等。

师:聚落不仅是人类居住的地方,还是人类从事生产活动的地方。

你认为最能体现聚落特色的是哪一种景物?

生:房屋(民居)。

师:对于人类来说,房屋最主要的功能是什么?

生:遮风挡雨、保暖御寒等。

师:安居才能乐业,一个聚落不论怎样简单或复杂,民居是其最有特色的代表。

所以这次我们探访的重点是──传统民居。

世界各地的民居风格各异,由于时间有限,我们分组行动,探究传统民居与自然环境的关系。

生:各组选出代表抓阄,决定各小组探访的主题。

(A/B/C/D)

师:在以世界气候分布为背景的图中,分别点出A/B/C/D四个地区的民居,让学生熟悉本组的探究目标。

图片A:厚墙小窗房──北回归线附近的热带沙漠

图片B:蒙古包──亚洲内部的温带草原

图片C:高脚屋──赤道附近的热带雨林

图片D:因纽特人的冰屋──北美洲北部的北冰洋沿岸地区

图片A 图片B

图片C 图片D 师:针对教学难点,出示活动建议,对学生活动的任务、方法加以细化。

教师指导学生用好手中的资料:世界气候分布图、地图册中的民居图片,尤其是教材中没有给出的B地的“蒙古包”图片。

教师参与到学生的分组讨论中,并适时进行语言激励:这些民居可是当地的人们经过几千年的探索才创造出来的实用价值很高的住

房,大家能够在短短的十几分钟的时间内探讨出这些民居背后的秘密吗?

生:分别选出素描高手,在黑板上绘出四种房屋的素描图,然后分组交流,互相补充。

A B C D

A 沙漠地区的房屋:在气候炎热干燥的沙漠地区,由于昼夜温差大,人们建造了厚墙加小窗的房屋,白天既防晒又凉快,晚上却能够保温,起到了“空调”的作用。

B 蒙古包:在温带大陆性气候下,草原面积广阔,人们过着游牧生活,蒙古包便于拆卸,适宜游牧生活;亚洲内部的草原地区地势较高,风大,气温偏低,蒙古包顶部呈圆锥形,包身近似圆柱形,上下形成一个强固的整体。

能够抗风、保暖、防雨雪。

C 赤道地区的高脚屋:位于热带雨林地区,气候炎热多雨、潮湿,人们充分利用当地的竹木资源,搭建高脚屋,通常屋子没有门窗,便

于通风透气,既凉爽又干燥;高脚屋房顶坡度较大,利于雨水的快速倾泻。

D 北极地区因纽特人的冰屋:在寒冷的气候下,当因纽特人外出狩猎时,就用当地易于取得的冰块构筑冰屋暂时栖身,墙体很厚,冰屋呈半球形,里面贴着海豹皮,以防止冰块融化和保持室温,冰屋一侧的“冰窗”,只能透光不能透气。

门前有一道弓形挡雪墙,防止冰雪往屋里倒灌。

师:大家发现影响传统民居的主要因素是什么?(适应气候,取材方便)

总结:集体的力量是无穷的。

这些地区的人们在艰苦的环境下,利用集体的智慧建造了自己的安乐窝,大家也利用了集体的智慧破解了这些神秘的建筑背后的秘密。

随着人类生产水平的提高,人类的住房条件越来越好,人类活动受自然条件的影响愈来愈小了。

过渡:与刚才探访的地区相比,我们连云港市的自然条件要好一些。

因此,生活在这儿的人更多一些。

这么多人,有的住在乡村,有的住在城市,大家居住的地区属于──城市,同学们对农村熟悉吗?老师来自赣榆,下面请大家欣赏赣榆农村的风光,比一比,农村与城市的景观在哪些方面存在较大的差异?

三、走进乡村与城市:比较城乡的景观差异。

视频欣赏:赣榆乡村景观和连云港市区景观。

师:图中反映的景观与大家生活的地方有什么不同?

生:各抒己见,说明城乡景观差异,如房屋的高度与密集度、道路的数量与质量、人们从事的生产活动的差别等等。

师:适当提示学生注意人们在劳动生产方式方面的差异,并对学生的答案予以点评、概括。

师:城市与乡村都是人类的居住地,是聚落的两种主要形式。

城市与乡村哪一个保留自然的本色更多一些?

生:是乡村。

师:城市与乡村的景观差异很大,那么位于世界上不同地区的乡村,在景观上是否也存在着差异?──请同学们“轻松一辩”,图中所示照片分别位于哪个大洲?请说明理由。

生:活动略。

师:在聚落形成与发展的过程中,城市与乡村哪一个首先出现?

生:乡村。

师:板书进行小结:

城市与乡村都是人类的居住地,一个聚落不管发达还是落后,都是在一定的自然环境下形成的,都是人与自然和谐发展的见证,是人类聪明才智的体现。

为了人类未来的生活更加美好,我们应该保护大自然,保护好人类建造的家园──聚落。

下节课,请同学们继续探讨“聚落的发展与保护”。

谢谢大家!

板书设计:

教后反思:

1.考虑到初一学生的知识水平和接受新知的能力,在教学中以活动为主阵地,以学生为主体,通过视频和大量精选图片,引导学生走进自然,走进聚落,走进城乡,在角色体验中、在合作探究中听、看、说、画;选择、探究、比较,增强了学生学习的趣味性,激发学生学习的积极性,锻炼了他们的语言表达能力和运用已知探究未知的能力。

2.结合生活中的地理知识,引导学生走进生活,调动他们的生活积累,说明城市景观与乡村景观的差异。

学生的看图说话、知识提炼能力很强。