古汉语被动句发展轨迹及变化规律

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:9

论古代汉语的被动句前言语法是语言三要素中最稳定,发展演变最慢的一个要素,充分体现了古今汉语的传承性和延续性。

古代汉语和现代汉语在语法上有相一致的地方,但也有不一致的地方。

被动句作为一种句子形式,在现代汉语、古代汉语以及在英语等其他语言都大量呈现,这一现象充分体现了语言的灵活多样性。

研究和讨论古代汉语的被动表示法,并掌握这样一种特殊的句子形式及其用法特点,对我们理解和学习古代文言文有很大的帮助。

古代汉语的被动表示法和现代汉语基本上是一致的。

所谓被动,是指主语和谓语之间的关系是被动关系,也就是说,主语是谓语动词所表示的行为的被动者、受事者,而不是主动者、施事者。

被动句是文言文中一种句式,为了强调宾语的受动地位,可将宾语置于主语的位置,主语置于宾语的位置。

关于文言文中的被动句,目前汉语语法学界探讨较多的是其类型,且讨论得较为简略,而且众说纷纭,莫衷一是,基于此,我想就此展开讨论,以期深化对古代汉语被动句的认识。

一、古汉语被动句的类型古代汉语被动句分为两类,一类是无形式标志的被动句,另一种则是有形式标志的被动句。

其中,无形式标志的被动句只能从主语同谓语之间的语义关系上去理解,而有形式标志的被动句常见的有四种形式,分别是“于”字被动句式、“为”字被动句式、“见”字被动句式、“被”字被动句式。

(一)形式被动句。

所谓形式被动句,就是有形式标志的被动句,是指在谓语动词的前后用一些特殊的结构形式来标志和助成被动。

常有如下几种情形:1、在动词后用介词“于”引进动作行为的主动者。

例如:(1)闵王毁于五国,桓公劫于鲁庄,无它故焉,非其道而虑之以王也。

《荀子王制》——齐闵王被五国打败,齐桓公被鲁庄公(的臣子曹沫)劫持,这没有别的原因,就是因为不按正确的方法去做,却企图称王于天下。

在“闵王毁于五国”这个句子中,就动词“毁”来说,主语“闵王”是被动者,是“毁”的对象,“五国”是主动者,因而“闵王毁”是“闵王被毁”。

动作行为的主动者“五国”是靠介词“于”引进来的,在“桓公劫于鲁庄”这个句子中,就动词“劫”来说,主语“桓公”是被动者,是“劫”的对象,“鲁庄”是主动者,因而“桓公劫”是“桓公被劫”。

古代汉语中被动句的主要类型古代汉语中被动句是指在句子中强调动作的承受者而不是执行者的句子结构。

被动句的主要类型包括早期古代汉语中的明动被动句和晚期古代汉语中的真被动句。

以下是对这两种类型的详细介绍。

一、明动被动句明动被动句是早期古代汉语中常见的被动句类型。

这种被动句的特点是以被动动词“受”或“为”等为核心,表示被动动作的承受者。

受动结构常用于承受整个动作或事件,而为动结构常用于承受动作或事件的结果或状态。

1. 受动结构受动结构是以“受”为核心的被动句形式。

例如:“受刑”、“受虐”等。

这种结构中,动作的承受者位于动词后面,并且没有明确的施事者。

被动结构的引入丰富了句子的表达方式,也增加了句子的语体感。

2. 为动结构为动结构是以“为”为核心的被动句形式。

例如:“为困”、“为醉”等。

这种结构中,动作的承受者位于动词后面,并且与动词之间有定语修饰的成分。

为动结构既能表达被动的动作,又能表示被动动作的结果或状态,具有一定的含蓄性和表达力。

二、真被动句真被动句是晚期古代汉语中常见的被动句类型。

这种被动句的特点是以被动助词“被”为核心,表示动作的承受者。

与明动被动句不同,真被动句在句子构成上更加规范化和简洁。

1. 真被动结构真被动结构是以“被”为核心的被动句形式。

例如:“被困”、“被诛”等。

这种结构中,动作的承受者位于动词前面,并且与动词之间一般没有修饰的成分。

真被动句在句子结构上相对简洁,更加突出动作的被动性。

2. 真被动句的特点真被动句的特点是主谓宾结构内有被动助词“被”,同时动词通常用动名词或名词,常带有使动或抽象含义。

真被动句的语态明确地强调了动作的被动性,使句子更加简洁、直接和清晰。

在古代汉语中,明动被动句和真被动句都是被动句的主要类型,它们通过不同的结构形式来表达被动的动作,丰富了古代汉语的表达方式,同时也体现了汉语句法的特点和发展变化。

上古汉语被动句的发展甲骨文里还没有表示被动关系的特殊句式,周秦以后,汉语被动关系仍然可以用一般句式来表示。

彼窃钩者诛,窃国者为诸侯。

(庄子·胠箧)故知者作法,而愚者制焉。

(商君书·更法)西周金文开始出现用介词“于”引进施事者的被动句。

隹九月既死霸丁丑,乍册矢令尊宜于王姜。

(令簋)史官矢令受到王姜的隆重宴飨。

矦(侯)乍册麦易金于辟矦。

(麦尊)君侯的史官麦被君侯赏赐以铜。

从春秋到秦汉,被动句大量出现,有以下11种形式:1、“于”字句忧心悄悄,愠于群小。

(诗经·邶风·柏舟)传曰:“君子役物,小人役于物。

”此之谓矣。

(荀子·修身)2、“为”字式产生于春秋战国之际,引出施事,施事也可以不出现。

出则事公卿,入则事父兄,丧事不敢不勉,不为酒困,何有于我哉?(论语·子罕)比较《易·困·九二》:“困于酒食。

”失礼违命,宜其为禽也。

(左传·宣公二年)夫尧畜畜然仁,吾恐其为天下笑。

(庄子·徐无鬼)3、“见”字句出现于春秋战国之际。

子曰:“年四十而见恶焉,其终也已。

”(论语·阳货)代君子而见戮,后人臣无复忠其君者矣。

(史记·齐世家)4、为……于(於)……产生于战国初。

楚少出兵,则晋楚不信,多出兵则晋楚为制於秦。

(战国策·秦策二)胥之父兄为僇于楚,欲自报其仇耳。

(史记·吴太伯世家)5、见……于……战国开始出现。

吾长见笑于大方之家。

(庄子·秋水)且夫臣人与见臣于人,制人与见制于人,岂可同日道哉?(史记·李斯列传)6、为……所……产生于战国后期。

方术不用,为人所疑。

(荀子·尧问)楚遂削弱,为秦所轻,于是白起又将兵来伐。

(战国策·秦策四)吾闻先即制人,后则为人所制。

(史记·项羽本纪)7、“被”字句出现于战国后期。

上古汉语被字句的特点是“被”字句直接附于动词之前。

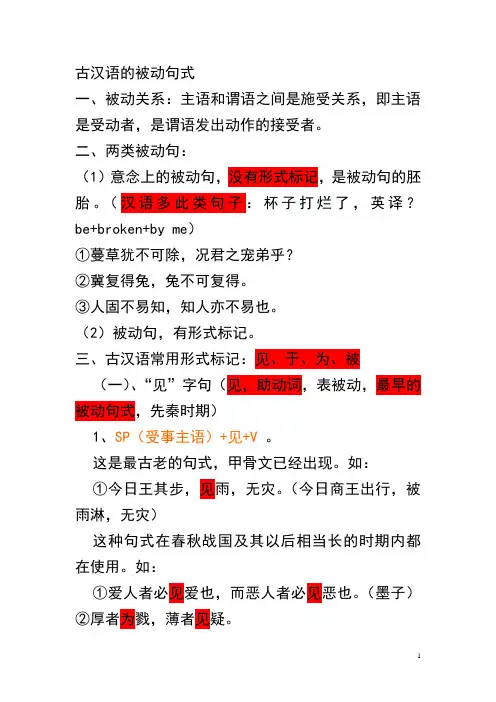

古汉语的被动句式一、被动关系:主语和谓语之间是施受关系,即主语是受动者,是谓语发出动作的接受者。

二、两类被动句:(1)意念上的被动句,没有形式标记,是被动句的胚胎。

(汉语多此类句子:杯子打烂了,英译?be+broken+by me)①蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?②冀复得兔,兔不可复得。

③人固不易知,知人亦不易也。

(2)被动句,有形式标记。

三、古汉语常用形式标记:见、于、为、被(一)、“见”字句(见,助动词,表被动,最早的被动句式,先秦时期)1、SP(受事主语)+见+V。

这是最古老的句式,甲骨文已经出现。

如:①今日王其步,见雨,无灾。

(今日商王出行,被雨淋,无灾)这种句式在春秋战国及其以后相当长的时期内都在使用。

如:①爱人者必见爱也,而恶人者必见恶也。

(墨子)②厚者为戮,薄者见疑。

③故君子耻不修,不耻见汙;耻不信,不耻不见信;耻不能,不耻不见用。

2、SP+见+V+于/於+OA(主动者)(用介词“于/於”引进主动者)如:①吾长见笑於大方之家。

(庄子)②臣诚恐见欺于王而负赵。

3、SP+见+V+O如:①后有渤海陈斐见授此郡,忧愁不乐。

(太平广记)4、主+见+V有两种句式:(1)受事主语+见+V(2)施事主语+见+V(见≈我)①少加孤露,母兄见骄。

②生孩六月,慈父见背。

—→客气说法:①足下相为观察,还以见诲。

②张希祖若欲相识,自应见诣。

今天:请见谅、见怪、过蒙您见爱,实不敢当、不知有何见教?让您见笑了。

(二)、“于”字句(“于”介词,引进主动者,先秦时期)1、SP+V+于+OA。

主动句和被动句的对比,常常用“于”字句,如:①通者常制人,穷者常制于人。

②劳心者治人,劳力者治于人。

(三)、“为”字句(由助动词—→介词,先秦——唐代)1、SP+为+V,“为”是助动词。

常见动词有:戮、禽、虏、杀、笑等。

如:①父母宗族,皆为戮没。

②厚者为戮,薄者见疑。

(韩非子)(“为”与“见”相互呼应,并列,所以说此处的“见”和“为”字的功能是一样的。

被动句的产生及其发展王力先生《汉语语法史》:“在原始汉语里,被动式是不存在的。

在先秦的古书中,被动式还是很少见的。

汉代以后,被动式逐渐发展起来;唐宋以后,被动式不但更多,而且更多样化;'五四'以后由于受西洋语法的影响,被动式又达到了一个新的发展阶段/一、有形式标志的被动句(一)用“于(于)”的被动句式。

实际上商代甲骨文、西周金文中就已经有被动句出现。

《尚书》、《诗》、《周易》中共有18 例。

(见唐饪明《论先秦汉语被动式的发展》,《中国语文》1985 年第4期)1、甲骨文(有“见”)、金文中(有“于”)的被动句,还有意念上的被动句两种。

例如:①我吏其方?我吏弗其方?(丙69)(我商的使者会被方国所害吗?)②今日王其步,见雨(被雨淋),亡灾?(续六•一0 •四)③鬲易贝于王。

(《鬲尊》)(鬲被王赏赐了贝。

)④保侃母易贝于南宫。

(《保侃母篦》)(保侃母被南宫赏贝易了贝。

)⑤予小子新命于三王。

(《尚书•周书•金滕》)(于省吾认为“言为三王所命也(上例引自刘翔、陈抗等编着《商周古文字读本》语文出版社,1989年9月)2、先秦被动句就已很发达,主要表现为被动句有丰富的形主要有“见”、“于”、“为” “被”等。

(1)用介词“于(于)”、“乎”引进施事者。

这在先秦是最主要的被动方式。

①忧心悄悄,愠于群小。

(《诗经•邺风•柏舟》)②劳心者治人,劳力者治于人。

(《孟子•滕文公上》)③万尝与庄公战,获乎庄公。

(《公羊传•庄公十二年》)④却克伤于矢。

(《左传•成公二年》)⑤物物而不物于物,则胡可得而累邪?(《庄子•山木》)(主宰万物而不被除物所役使)但是“于(于)”既可以引进施事者,也可以引进受事者或动作的对象、比较的对象,形式上难以辨别,完全靠语境辨别。

例如:①故内惑于郑袖,外欺于张仪。

(《史记•屈原贾谊列传》)(被)②季康子问政于孔子。

(《论语•颜渊》)(向)③逢蒙学射于羿。

(《孟子•离娄下》)(向,跟)■④子贡贤于仲尼。

论汉语被动句在历史发展过程中的变化规律

汉语被动句的历史发展源远流长, 垒在语言学家和文学家几千年的努力下越来越完善,变得越来越完善。

作为汉语的一种文体,被动句在历史发展过程中经历了“活泼”、“丰富”及“新潮”的变化规律。

首先,历史上汉语被动语态在语法层次上更加活泼。

乐府诗词时代,被动句用非常丰富,不仅出现在它们版本中,而且出现在古诗词和文言文中,体现出当时流传句子构成形式的丰富程度。

要让读者欣赏到作者歌颂大自然和描画到人物考雅美妙意境时,不少句子结构都用到了被动句。

比如《孔雀东南飞》:“宝鸭其脂,锦绣凝翠;闻它隔树,色若玳瑁;波激玲珑,声奏姮媛;南浦被月,照怡神仙。

”

其次,汉语被动句在历史上又较容易被吸收到新语文体中,变得更加丰富。

从明清时代开始,利用被动句构成的句式开始流行。

清代文人集,把被动语态用于文体的叙写之中,引进更多谐调的句式和更抒情的表达,以完善被动句的陈述性和叙事性。

最后,经过新文化运动的不断发展,汉语被动句在历史上得到新的拓展,变得更加新潮。

比如现代修辞考轩式被动句,它改变了概况中明确被动的句式结构,而是先表达主语是谁行动了某件事,然后再表达对象被动接受,最后才叙述动作,形成更为精确、细致的句式表达,更能体现复杂的思想内涵。

总之,汉语被动句在历史发展过程中,由活泼到丰富,再到新潮,不断经历这种变化规律,使其在表达更雅致、寓意更丰满的同时,令文字拥有更浓郁的文化内涵。

文言文中的被动句→ 古文中的被动语态总述被动语态在古代文言文中是一种常见的表达方式。

与现代中文相比,文言文中的被动句更加普遍且灵活。

本文将介绍古文中被动语态的特点以及常见的语法结构。

特点古文中的被动语态常用于强调动作的接受者或强调动作自身。

它可以通过改变动词形式或增加辅助助词来实现。

语法结构1. "被"字结构古文中常使用"被"字结构来表达被动语态。

被动句的基本结构是"主语 + 被 + 动作 + (其他补充成分)"。

例如:"吾被人所指责",表示"我被人责备"。

2. "受"字结构与现代汉语的"受"字相似,古文中也有以"受"字来表达被动的结构。

这种结构通常用于强调被动者受到的情感或影响。

例如:"受人爱戴",表示"受到人们的爱戴"。

3. 动词形式的转换古文中还可以通过改变动词的形式来表达被动意义。

例如,将动词的主动形式改为使役或被使役形式,如"使我行"、"为妇人所笑"等。

此类结构在文言文中较为常见。

示例下面是一些常见的古文中被动语态的示例:1. "虽穷,被之以无惧"译为:"尽管贫穷,却无所畏惧"2. "被强者之屈"译为:"屈于强者之手"3. "吾被人所陷害"译为:"我被人陷害"总结古文中的被动语态是一种常见且灵活的表达方式。

通过使用"被"字结构、"受"字结构以及改变动词形式,可以达到清晰表达被动意义的目的。

在翻译古文时,理解和正确运用被动语态的特点和语法结构非常重要。

收稿日期:2008-02-27 作者简介:张爱卿,曲靖师范学院中文系讲师,硕士,主要从事语言学研究。

从变换分析看古代汉语被动句的发展演变张爱卿(曲靖师范学院中文系,云南曲靖 655011) 摘 要:变换分析法是研究语言句法结构的变换关系的一种方法,一般是用来分析共时平面的语法结构形式的。

通过变换分析来研究历时形态的被动句式的发展演变情况,可以看出汉语中被动句式的发展经历了一个由“为”、“见”字句等发展为“被”字句的过程。

关键词:汉语语法;变换分析;古代汉语;被动句中图分类号:H141 文献标识码:A 文章编号:1009-8879(2008)04-0065-05 变换,作为一种动态的分析语法结构形式的方法,“指的是一种语法结构形式替代另一种语法结构形式而其基本语义保持不变,或者说同一语义可以用不同的语法结构形式来表示。

”[1]变换分析是研究不同句式之间的变换关系,本文试图运用变换分析这一方法在历史的范畴内研究古代汉语中同一句式即被动句式的发展演变情况。

当然,这种研究也存在这一句式和其他语法格式之间的变换。

一、汉语语法中变换分析法的研究现状 目前学术界对变换分析的理论研究已经相当深入,相关的研究主要着重在变换分析法的介绍,如王咏梅的《浅谈几种语法分析方法》(《龙岩师专学报》(社科版)1997年11月第2期P96~98);变换分析法在现代汉语句法分析中的运用研究,如余广川《试论加强“变换分析法”在现代汉语句法分析中的运用》(《宜宾学院学报》2005年第8期P85~87);对20世纪前半叶的变换分析方法进行梳理,如谢晓安《20世纪前半叶汉语语法学的变换分析》(《兰州大学学报》(社科版)2002年30卷第1期P91~97)以及对变换分析法的探源研究,如曹翔的《汉语语法变换分析的探源研究》(《北方论丛》2005年第4期P58~62)等。

对于以上这些方面的研究,主要着重于现代汉语语法层面的分析,即属于共时的研究,而对于古代汉语中存在的变换分析则研究较少。

古汉语被动句历史演变的研究综述本文从历时的角度,以古汉语被动式起源、发展为线索,把古汉语被动式的研究综述分为四个专题:上古汉语被动式的起源、先秦汉语被动式的发展、魏晋六朝被动式的发展以及从唐朝至清代被动式的发展。

对此有所研究的各学者,根据他们的研究专题分别归类在四个专题中,以做论述。

一、上古汉语被动式的起源(一)被动式起源时间的探究被动式的起源在汉语史研究中还尚未解决,以前通常认为被动式是春秋以后才产生的。

郭沫若、杨树达、于省吾等学者对金文的考释中都曾涉及到西周金文中存在被动式,但只是在他们的著作中零星提到,并不系统,也没有进行专门的考究。

1980年,杨五铭提出西周金文中介词于引进施事对象的句式就是汉语最早见的被动式。

该论点得到王力、潘允中等学者的认可,被动式起源的时间自春秋说到西周说,研究又较以前进了一大步。

唐钰明、周锡馥则提出思考:西周金文的被动式已重新得到认识,那么商代甲骨文的情况又如何呢?他们把眼光追溯到了西周以前的商代,通过考察甲骨文,认为先秦汉语被动式的起源,应上溯至商代。

商代被动式为数不多、形式单一,于字式是最早出现的形式。

张国光对西周金文中于字式被动句提出了质疑,认为甲骨文中尚无被动于字式,怎么到了西周初期就突然出现了,他的怀疑从另一方面证实了唐钰明认为商代就出现被动式的观点。

关于古汉语被动式的起源问题,各学者研究了从西周金文到典籍,产生了大量的研究成果,至今得出较统一的观点,即至少西周金文中已经出现于字式,被动式在西周时期已经出现,而不是春秋以后的事。

(二)上古汉语被动式起源的形式对于古汉语被动式起源形式的研究,学界也有争议。

日本的桥本万太郎在《汉语被动式的历史区域发展》一文中提出汉语先有被动句,到了中世纪,汉语跟北方阿尔泰语接触后,汉语被动式在北方才演变成使动被动兼用型。

但这个观点在学界却受到质疑,冯英通过考察汉语的亲属语言彝语、载瓦语,发现这两种语言里也有类似阿尔泰语系里土族语的使动被动兼用现象,并且在先秦汉语里也不乏其例,如:将不胜其忿而蚁附之,杀士三分之一而城不拔者,此攻之灾也。

汉语被动式的产生与发展5/21/2012 4:26:18 AM一、上古被动式的起源(一)汉语被动意义的表达方式有两类:被动句和被动式:1.被动句:话题(包括隐含的)与谓语中心动词有“受事——动作”的论元关系的句子。

2.被动式:有形式标志的被动句。

(二)被动式的起源1.王力:在远古汉语里,在结构形式上没有被动和主动的区别。

直到甲骨金文里也还是这种情况。

真正的被动式在先秦是比较少见的,而且它的出现是春秋以后的事。

2.杨五铭(郭沫若、于省吾、唐兰、杨树达等前辈在金文考释中提到):西周金文已有被动式。

3.潘允中:关于被动式起源时限,应该断自西周初期。

4.唐钰明:先秦汉语被动式的起源应上溯至商代。

商代被动式为数不多、形式单一,“于”字式是最早出现的形式。

⑴甲骨文被动式用例:①丙寅,亘贞:王□(左奚右戉)多屯,若于上下?贞:王□(左奚右戉)多屯,若于下乙?(《甲骨文合集》808)译文:王杀伐多屯,会被天地诸神所保佑吗?王杀伐多屯,会被下乙所保佑吗?②贞:王□(左奚右戉)多屯,不左?若于下上?贞:王□(左奚右戉)多屯,不若?左于下上?(《殷墟文字丙编》523)译文:王杀伐多屯,得不到辅佐吗?会被天地诸神所保佑吗?王杀伐多屯,得不到保佑吗?会被天地诸神所辅佐吗?③不若于示?(《殷墟文字乙编》8400)译文:(王)不被祖宗神灵所保佑吗?⑵甲骨文中的被动式都是“于”字式,“于”字何以能率先成为被动式的第一个形式标志?这与“于”在甲骨文中已虚化为活跃的介词密切相关。

先秦汉语被动式的形式标志如“为”“见”等,都是由实词虚化而来的,只有虚化之后,它们才能成为被动式的形式标志,而在甲骨文乃至西周金文中,它们均未虚化,因此,“为字式、见字式等均未在甲骨文西周金文中出现。

二、先秦被动式的发展(一)西周金文以及典籍中的被动式1.普查西周金文以及《尚书》、《诗经》、《周易》等早期典籍,所见均为“于”字式。

2.例证列举:予小子新命于三王,惟永终是图。

浅析古代汉语里的被动句【摘要】:被动句是古代汉语语法中的一种特殊句式。

依据有无形式标记,古代汉语里的被动句可分为形式被动句和意念被动句两大类,而形式被动句又分为若干小类。

文章通过对古代汉语被动句概念的界定,类型的探析,可以深化我们对古代汉语被动句的认识,进一步提高我们识别古代汉语被动句的能力。

【关键词】:被动句;概念;形式被动句;意念被动句我这个题目为”浅析古代汉语里的被动句”。

但由于自身学习能力有限,再加之查找的资料不充分,所以在这个题目下我只从两大方面谈谈自己对古代汉语被动句的认识。

一、被动句概念的界定被动句是一种表述主语遭受情况的句子,句中主语全为动作的承受者而非动作的施动者。

既表遭受,当然就不是自己乐意接受的,因此这种句子一般只表示受损失或者不希望出现的情况。

被动句出现较晚,王力先生《汉语史稿》中曾谓:”在远古汉语里,在结构形式上没有被动和主动的区别。

直到甲骨文金文里也还是这种情况。

真正的被动式在先秦是比较少见的,而且它的出现是春秋以后的事。

”①然而唐钰明等作过统计,汉语被动句金文中13见,《左传》19见,《墨子》23见,《荀子》36见,《战国策》48见。

可见,王力先生讲的金文里没有被动和主动区别的见解,是不够精确的。

大量文献语言材料的考察和研究表明:被动句肇始于金文,继之不断发展,形式渐趋多样。

被动句包括广义和狭义两种: 狭义的被动句就是被动句式, 即由被动式充当全句(或分句) 谓语的句子。

它指既包含一个表被动意义的动词又具有形式标志(如”于、为、为~所、见、被”等) 的类似于词组或短语性质的结构形式, 如”制于人、为天下笑、见欺于王、被尚书召问”等等。

广义的被动句还包括意念被动句, 即只表达被动意义而无形式标志的句子。

被动式就是被动结构; 先有被动式, 后有被动句, 二者不是等同的, 属于不同的层次和平面。

二者在表达”与主动相对的被动”这个意义上没有区别, 但只有被动式(被动结构) 作全句(或分句) 的谓语的句子才是被动句。

试论古汉语被动句发展轨迹及变化规律【摘要】以各个时期的经典著作作为观察点,揭示古汉语被动句的发展轨迹及其变化规律。

【关键词】古汉语被动句发展轨迹变化规律【中图分类号】g【文献标识码】a【文章编号】0450-9889(2012)12c-0113-02被动句就是表示被动意义同时又有明确语法标志的句式。

时代的变迁导致语言的变化,被动句作为一种语法范畴,随着语言的变化,它的使用范围是不同的。

本文以各个时期的经典著作作为观察点,揭示古汉语被动句的发展轨迹及变化规律。

一、被动句的发展(一)被动句的起源。

被动句的起源是汉语史研究中尚未完善解决的问题。

王力认为:在远古汉语里,在结构形式上没有被动和主动的区别。

直到甲骨文金文里也还是这种情况。

真正的被动在先秦是比较少见的,而且它的出现是春秋以后的事。

随着西周金文被动句的逐步被确认,王力的这种传统观点被改变了。

1980年,杨五铭正式提出西周金文已有被动式的观点,并得到王力的支持。

潘允中也明确指出,关于被动句的起源时限,应该断自西周初期。

然而,对于被动句的起源,唐钰明和周锡复两位先生又提出新的看法:先秦汉语被动式的起源应上溯至商代。

商代被动式为数不多,形式单一,于字式是最早出现的形式。

例如:(1)不若于示?(《殷虚文字乙编》3400)(2)异其左于矢?(《甲骨文合集》30347)这两个句子均为由“于”字引介施动者的被动句,这也是我们通常所说的于字式。

(二)先秦被动句。

被动形式到西周时期为数还是很少的,且此时被动句式主要有两种形式:一是“于+施事者”,即由介词“于”加上施事宾语放在动词后面形成;二是“见+动”,即“见”由动词虚化为副词以后放在谓语动词的前面表示被动。

春秋以后被动句式逐渐多样化,出现了“于”字式、“见”字式、“见*于*”式、“为”字式、“为*所*”式、“被”字式等,形成了汉语被动式发展演变的特殊历程。

如《春秋左氏传》出现了四种被动句式,“于”字式使用最多,“为”字式其次,其中新出现了“为*所*”式。

《庄子》、《孟子》、《荀子》、《韩非子》中也仍是“于”字式居多,“见”字式比较常见。

(三)两汉被动句。

到了汉代,被动句有了新的发展,这主要表现在又出现了三种被动句式:一是“为……所……”式;二是以“被”为标志组成的被动句;三是以“遇”或“遭”作为标志组成的被动句。

这三种被动句式在《史记》中有着充分的体现,也就是在《史记》中被动句有了重要的发展变化。

“为……所……”式在《左传》中仅有一例,但在《史记》中所在多有,并且形式多样:“为”+名+“所”+动,“为”后面的名词是引进的施动者,“所”是助词,在这种句式中意义较虚,起加强被动语气的作用,主要是从结构起联接和标志作用;“为”+名+“所”+动+补;“为”+“之”+“所”+动,表示施动者的名词由代词充当;“为”+“所”+动;“所”+动。

以“被”为标志组成的被动句可以分为三种情况:被+动;被+动+于+名;被+动+宾。

以“遇”或“遭”作为标志的被动句首次在《史记》中出现,但出现的频率不高。

例如:(3)泯王之遇杀,其子法章变名姓为莒太史敫家庸。

(《史记·田敬仲完世家》)(4)今龟使抵网,而遭渔者得之。

(《史记·龟策列传》)(四)魏晋南北朝被动句。

魏晋南北朝是汉语发展史上的一个重要阶段,在这个时期被动句主要是“为……”及“为……所……”式。

值得一提的是,此时也出现了带宾语的“被”字式。

“为……”式被动句分为三种情况:“为nv”式;“为v”式;“为n见v”式。

“为……所……”式被动句分为七种情况:“为n所v”式;“为所v”式;“为n+(修饰语)+所v”式;“为n所v+(宾语)”式;“为n所v+(补语)”式;“为n所见v”式;“为n之所v”式。

带宾语的“被”字句在魏晋时期已经出现。

例如:(5)时(刘)焉被天火烧城,车具荡尽。

(《三国志·蜀书·刘二牧传》)(6)建安二十三年,陆浑长张固被书调丁夫,当给汉中。

(《三国志·魏书·张至存传》)王力在《汉语史稿》中指出,到了唐代被动式又有了新展,“被”字的前面有主语,动词的后面仍有宾语,而宾语所代表的人物又是主语所代表的人物所领有的。

他说的正是被字句带宾语,从例(5)、例(6)来看,说这种句式产生于唐代是有误的。

(五)隋唐五代被动句。

隋唐五代是古汉语向近代汉语过渡的重要历史时期,被动句式在隋唐五代时期已有了很大发展,表现了中近古被动句式的特点。

通过对《世说新语》、《敦煌变文》进行考察,隋唐五代被动句式的基本特点也非常清晰,被动句式有“于”字句、“见”字句、“为……所”句、“被”字句、“吃”字句和综合式等多种形式。

“于”字句、“为”字句、“见”字句、“为……所”句这四种句式已用例甚少,是上古的残留,这段时期最值得注意的是“被”字句和新出现的“吃”字句。

“被”字句结构形式多样化。

“被”带宾语和不带宾语的句式使用频率一样,带宾语的“被”字句已普遍使用。

“被”不带宾语的句式可以分为三种情况:被+v;被+vv;被+v+宾语。

带宾语式的被字句中的宾语大部分是单音或双音名词,有的是专名,有的是偏正结构,有的是并列结构,也有的是代词,表现在这个位置上的成分有相当的灵活性。

大多数“被”所引进的宾语是行为的施动者,但也有少数不是行为的施动者,而是施动者所造成的结果或所运用的工具。

例如:(7)登时草木遭霜箭,是日山川被血荼。

(《敦煌变文·李陵》)另外出现了“吃”字被动句式的萌芽,“吃”字句变文中仅有一例。

例如:(8)黄羊野马捻枪拨,虎鹿从头吃箭川(穿)。

(《敦煌变文·王昭君》)例(8)中的“吃”带上了关系语,引出了动作行为的施动者,被动的意义非常明显。

(六)宋元明清被动句。

宋元明清被动句式都已经比较稳定,旧有的“为”字式、“于”字式、“为……所”式等都已经消亡。

被动句使用得最多的是“被”字句,也有用“吃”表被动的,但不普及,在《关汉卿戏曲集》中也仅有几例,在宋元稍后的作品中就多见了。

大约到了清代,“被”的可替换词又有“叫”、“给”。

“被”字句的形式可以分为以下三种情况:被+v,“被”与动词之间不带宾语,这种句式是少数;“被”+宾语(施事者)+ v,这种句式占多数;被动与动补结构相结合的用例很多,动补式是《关汉卿戏曲集》的一大特点,补语表示动作行为的结果、趋向、程度,其中还出现了介宾结构作“被”字句的补语,表处所。

例如:(9)可怜见一个老的被人打死了。

(《关汉卿戏曲集》)(表结果)(10)又被哨马赶上。

(《关汉卿戏曲集》)(表趋向)(11)浑家,则被你想杀我也。

(《关汉卿戏曲集》)(表程度)(12)被我下在牢中。

(《关汉卿戏曲集》)(表处所)“吃”、“叫”、“给”字在被动句中都表示“被”义。

例如:(13)武松右手却吃钉住在行枷上。

(《水浒全传》第三十回)(14)太太倒不糊涂,都是叫金刚菩萨支使糊涂了。

(《红楼梦》第二十八回)(15)就是天也是给气运使唤着。

(《儿女英雄传》第三回)例(13)、例(14)、例(15)的“吃钉住”、“叫金刚菩萨”、“给气运”都是“被……”,它们都是符合被动格式的完整的被动句。

二、被动句的变化规律被动句的变化规律是有章可循的,纵观整个被动句的发展史,可总结出被动句的变化规律。

(一)类化。

从商代最早出现的被动形式“于”字句开始,西周、春秋一直沿用“于”字式,并且使用广泛。

随之在此时期也产生了“为”字式和“见”字式,这种句式又一直沿用到魏晋南北朝的汉语中。

从两汉到魏晋,“为”字式的生命力和组合力都极为强大,《左传》中仅有一例“所”字加用在“为”字被动句的动词前,形成“为n所v”式,到《史记》已发展为“为n所v”、“为n所”、“为之所v”、“为所v”四种形式,魏晋南北朝是“为”字式的顶峰时期,“为……”式有三种情况:“为nv”、“为v”、“为n见v”。

“为……所……”式已由《史记》四种情况发展到七种情况,即“为n所v”、“为所v”、“为n+(修饰语)+所v”、“为n所v+宾语”、“为n所v+补语”、“为n所见v”、“为n之所v”。

从战国末期“被”字句萌芽起,“被”字一直是被动句最醒目的标志,到了汉代“被”字句普遍应用,当时的“被”字句还不容许有关系语(施事者)出现,只是简单地把“被”字放在被动词前,不过也有三种情况,即“被v”、“被v于n”、“被v+宾语”。

到了中古,“被”字句有了新发展,魏晋时期带宾语的“被”字句已出现,隋唐五代带宾语的被字句普及,结构形式多样化,出现了“被v”、“被vv”、“被v宾语”、“被nv”、“被nvv”、“被nv宾语”、“被nv 宾语v”、“被nv宾语v宾语”、“被nv补语宾语”等。

到了宋元明清“被”字句趋于稳定,基本固定在带宾、不带宾、与动补结构相结合三种模式上。

(二)替换。

被动式的基本格式不变,由新的表被动关系的介词替换原有的介词,这是被动句式在发展过程中最基本的规律。

首先出现的被动句是“于”字式,随后“见”字式、“被”字式产生,它们虽然形式多样,但基本格式有相似之处,并且在很多时候是可以替换的,存在的问题是用哪一个更加贴切而已。

唐代汉语里,“被”字已占据“独尊”的位置,但《敦煌变文》中又出现了可替换的介词“吃”,宋元明清时期,“吃”表被动已得到认可。

大约到了清代,“被”的可替换词又有了“叫”和“给”。

但“吃”、“叫”、“给”并不能完全替代“被”,“被”表被动关系一直到现代汉语中。

(三)拼合。

汉语被动句相关句式的拼合也是被动句变化的规律之一,但拼合的情况不多,出现的频率也不高,仅有以下几种形式。

一是“为n见v”式,是“为nv”与“见v”的拼合。

例如:(16)烈士为天下见善矣。

(《庄子·至乐》)(17)又纵逸来久,情意傲散。

简与礼相背,懒与慢相成,而为侪类见宽,不攻其过。

(嵇康《与山巨源绝交书》)二是“为n所见v”式,出现较晚,是“为n所v”与“见”的拼合。

例如:(18)倘恐自嫌,已为恶逆所见染污,不敢倡言,永怀伊戚。

(《三国志·魏书·公孙度传》注引《魏略》)(19)恨辂才长命短,道贵时贱,亲贤遐潜,不宣于良史,而为鄙弟所见追述。

(《三国志·魏书·方技传》注引《管辂别传》)三是“被……见v”式,是“被”字式与“见”字式的拼合。

例如:(20)今被平王见寻讨。

(《敦煌变文·伍子胥变文》)(21)汝今日莫非被董太师见责来?(《三国志通俗演义》)除类化、替换、拼合这三个基本规律外,被动句的变化也遵循着旧形式消亡,新形式产生的最一般规律。

总而言之,被动句从萌芽到发展到旧有形式的消亡都是有章可循的,变化的规律也清晰明朗。

【参考文献】[1]王力.汉语史稿[m].北京:中华书局,2001[2]潘允中.汉语语法史概要[m].郑州:中州书画社,1982[3]唐钰明,周锡复.论上古汉语被动式的起源[j].语言文字学,1985(12)[4]廖振佑.古代汉语特殊语法[m]. 呼和浩特:内蒙古人民出版社,1992[5]许嘉璐.古代汉语(上)[m].北京:高等教育出版社,1995[6]王力.古代汉语:第一册[m].北京:中华书局,1997[7]刘子瑜.敦煌变文中的被动句式[j].湖北大学学报,1997(1)[8]马建忠.马氏文通[m].北京:商务印书馆,2000【作者简介】刘永红(1977- ),女,柳州城市职业学院讲师,硕士,研究方向:现代汉语语法。