中国急性脑梗死后出血转化诊治共识2019(完整版)

- 格式:doc

- 大小:739.00 KB

- 文档页数:24

撤循环学杂志,2021,31(1):54 — 57,62 © 2021 CHINESE JOURNAL OF MICROCIRCULATIONd o i : 10. 3969/j. issn. 1005 — 1740. 2021. 01. O il血管内皮生长因子对抗凝联合抗血小板聚集治疗脑梗 死患者出血转化的预测价值*俛晓俊钟璟仪刘就娣郭建军郑博文[中图分类号]R446. 11[文献标识码]A[文章编号]1005 — 1740(2021)01 — 0054 — 05【摘要】目的:探讨血清血管内生长因子(VEGF )水平对抗凝联合抗血小板聚集治疗脑梗死患者出血转化的 独立风险因素和预测价值。

方法:回顾性分析97例脑梗死急性期患者,依据6个月内是否发生脑出血,将其分为出血转化组(n = 57)和未出血组(n = 40),比较两组有关因素的差异,并采用C O X 回归分析患者发生出血转化的独 立危险因素。

用受试者工作特征曲线分析血清V E G F 水平对患者发生出血转化的预测价值。

结果:在年龄、女性 患者、有糖尿病史、有高血压病史、有心脏病史、血清V E G F 水平方面,两组差异有统计学意义(_P<0. 05)。

进一步 分析,有糖尿病病史(P = 0. 005)和血清V E G F 水平升高(_P=0. 003)是脑梗死患者出血转化的独立风险因素。

血 清V E G F 水平预测脑梗死出血转化的最佳临界值为240pg/m l ,敏感度为50%,特异度为93%。

结论:血清VEGF 水平对采用抗凝联合抗血小板聚集治疗的脑梗死患者发生脑出血转化具有一定临床参考价值。

【关键词】V E G F ;抗凝;抗血小板聚集;脑梗死;出血转化The Predictive Value of VEGF f or Anticoagulation Combined with Antiplatelet Aggregation in Treatment of Hemorrhagic Transformation in Patients with Cerebral InfarctionN I X i a o -jun ,Z H O N G J i n g -yi ,L I U J i u -di ,G U O J i a n -jun ,Z H E N G B o -w e nPeople's Hospital of Zengcheng District,Guangzhou City,Guangzhou 511300,China【Abstract 】 Objective : 丁o e x p l o r e w h e t h e r t h e s e r u m V E G F level i s a n independent risk fa c t o r a n d p r e d ic tiv evalue fo r hem orrh agetra n sform ationinpatients w ithcerebral infarction treated w ithan ticoagulaantiplatelet aggrega tion. M ethod : 97 patients w ith acute cerebral infarction w ere re trosp ectiv ely analyzed. A cco rd in g to w h eth er cerebral h em orrh age o ccu rred w ithin 6 m o n th s ,they w ere divided into hem orrh agic tra nsform ation g rou p (n = 57)andnonh em orrh agicg rou p (n =40).T h ed ifferen ces o f relatedfc o m p a r ed , and the independent risk fa ctors of h em orrh agic tra n sform ation w ere a n a ly z e d b y C o x regression. T h e p redictive value o f serum V E G F level fo r h em orrh agic tra nsform ation w as analyzed b y receiver opera ting characteristic curve. Results : Th e re w eresignificantd ifferen cesina g e ,femaee p a tie n ts,h istoryote n s io n , h istoryo f heart disease and serum V E G F levelbetw een 1^h e tw o grou p s (P <0. 05). F sh ow ed that diabetes h istory(P = 0. 005)and elevated serum V E G Flevel(P = 0. 003)w ereitors fo r h em orrh agic tra n sform ation in patients w ith cerebral infarction. T h e best c u t-o ff value o f serum V E G F level in pred ictin g h em orrh agic tra nsform ation o f cerebral infarction w as 240p g /m l,w ith sen sitivity o f 50% and sp ecificity o f 93%. Conclusion : Serum V E G F le v e l,has certainclinicalreference value fo rhem orrh agettients w ith cerebralin farction t reatedw ithan ticoagula tion com b in ed w ithantiplatelet aggrega tio【Keywords 】 V E G F ; A n tico a g u la n t; A n tip la te le t; C erebral in fa rction ; H em orrh a g ic tra nsform ation* [基金项目]广东省医学科学技术研究基金项目(A 2017264)[作者单位]广州市增城区人民医院,广州511300 本文 2020-11-10 收到,2020-12-06 修回临床研究►徴循环学杂志2021年第31卷第1期血管内皮生长因子对抗凝联合抗血小板聚集治疗脑梗死患者出血转化的预测价值55血管内皮生长因子(Vascular EndothelialGrowthFactor,V E G F)是一种高度特异性的促血 管内皮细胞生长因子,具有促进血管通透性增加、细胞外基质变性、血管内皮细胞迁移、增殖和血管形成 等作用。

一文总结5种溶栓后常见并发症及处理静脉溶栓治疗急性缺血性脑卒中,是目前最有效的治疗办法,但静脉溶栓带来的并发症不容忽视,其中脑出血转化、血管再闭塞、溶栓后脑水肿等是静脉溶栓后常见的并发症,本文对这些并发症进行预警和处理,为临床提供参考。

脑出血转化根据《中国急性脑梗死后出血转化诊治共识2019》[1],出血转化是指急性脑梗死后缺血区血管重新恢复血流灌注导致的出血,包括自然发生的出血(自发性出血转化)和采取干预措施后(包括溶栓、取栓和抗凝等)的出血(继发性/治疗性出血转化)。

根据NINDS研究结果提示,96%的出血转化发生于静脉溶栓后36h内,结合ECASS-II研究则建议时限修改为36h-7d,在静脉溶栓过程中或溶栓后7d内出现病情加重,且头颅 CT/MRI 检查发现颅内出血。

脑出血转化的发生跨度较大,通常与溶栓药物的剂量、溶栓时间窗、卒中的严重程度等有是直接关系。

通常,ASPECTS评分<7分的患者通常更容易发生出血转化。

其中,临床可采用 NIHSS 评分增加≥ 4 分或表1中其他标准来定义临床症状加重(症状性出血转化)来判断是否存在症状性出血转化,而影像学分型可采用ECASS或Heidelberg 法。

出血转化的一般处理原则与自发性脑出血的治疗类似,包括必要时行循环和呼吸支持、血压管理、监测神经功能恶化情况、预防血肿扩大、治疗颅内高压以及处理出血引起的其他并发症包括癫痫发作等对症处理。

同时应注意寻找导致出血的可调节原因并进行处理,例如血压的控制、凝血功能检测及合并用药情况等。

同时,症状性出血转化应停用抗栓和rt-PA等致出血药物:溶栓后症状性出血转化必要时可考虑辅助使用逆转凝血功能紊乱的药物,包括冷沉淀、纤维蛋白原、抗纤维蛋白溶解剂(凝血酸或氨基己酸)。

溶栓后血管再闭塞数据显示,静脉溶栓后约11.8%的患者可能出现临床恶化(NIHSS评分≥4分),其中82%的患者发生持续闭塞或再闭塞。

早期再闭塞,预示长期预后不良。

- 38 -[17] PARIKH A R,LEE F C,YAU L,et al.MAVERICC,a randomized,Biomarker-stratified, phase Ⅱ study of mFOLFOX6-Bevacizumab versus FOLFIRI-Bevacizumabas first-line chemotherapy in metastatic colorectal cancer[J].Clinical Cancer Research,2019,25(10):2988-2995.[18]葛燕露,朱迎萍,蒋军,等.同步放化疗联合艾迪辅助治疗对宫颈癌患者MMP-9、TIMP-1水平及炎症因子的影响[J].中国现代医生,2022,60(13):9-12,16.[19]许聪聪.艾迪联合GP 方案与GP 方案治疗晚期非小细胞肺癌的效果研究[J].中国实用医药,2022,17(3):17-20.[20]郑航,向子玲,肖淦辰.基于系统评价的艾迪注射液治疗结直肠癌的有效性和经济性评价[J].中国处方药,2022,20(9):23-26.[21]肖吝生.艾迪注射液联合化疗治疗中、晚期癌症患者的临床分析[J].药品评价,2019,16(20):70-71.(收稿日期:2023-10-07) (本文编辑:张爽)①南昌市人民医院神经内科 江西 南昌 330000通信作者:章洪斌丁苯酞氯化钠注射液、尤瑞克林联合静脉溶栓对急性脑梗死患者血管内皮功能及出血性转化的影响章洪斌① 郝楼① 李坤①【摘要】 目的:探究丁苯酞氯化钠注射液、尤瑞克林联合静脉溶栓对急性脑梗死(ACI)患者血管内皮及出血性转化(HT)的影响。

方法:选取2020年10月—2023年5月南昌市人民医院诊治的120例ACI 患者,用随机数字表法分为对照组及观察组,各60例。

对照组施行静脉溶栓与常规治疗,观察组在对照组治疗基础上,另施行丁苯酞氯化钠注射液、尤瑞克林治疗。

2019中国急性脑梗死后出血转化诊治共识(完整版)3)未使用抗凝和(或)抗血小板治疗发生的出血。

自发性出血转化发生率相对较低,但预后较差,死亡率高达30%-50%。

自发性出血转化的危险因素包括高龄、高血压、糖尿病、心房颤动、大面积梗死、大量脑梗死出血、颅内动脉瘤、脑血管畸形等。

2.继发性/治疗性出血转化继发性/治疗性出血转化是指在溶栓、取栓、抗凝和(或)抗血小板治疗后出现的出血。

其发生率较高,但多数为无症状性出血转化,少数为症状性出血转化。

继发性/治疗性出血转化的危险因素包括高龄、高血压、糖尿病、心房颤动、严重脑梗死、严重脑水肿、基础血小板减少、肝肾功能异常等。

3.无症状性出血转化无症状性出血转化是指在头颅CT/MRI检查时发现的出血,但无临床症状。

无症状性出血转化的发生率较高,多数为继发性/治疗性出血转化。

无症状性出血转化的危险因素与继发性/治疗性出血转化相同。

针对不同类型的出血转化,应采取不同的处理策略。

对于自发性出血转化,应积极控制危险因素,进行对症治疗,如控制血压、纠正凝血功能异常等。

对于继发性/治疗性出血转化,应根据出血部位、程度和患者的临床状况进行个体化处理,如调整抗凝和抗血小板治疗、进行手术或介入治疗等。

对于无症状性出血转化,应密切观察和随访,根据患者的临床状况和影像学检查结果进行个体化处理。

总之,出血转化是急性脑梗死自然病程的一部分,也是改善血流疗法的常见并发症。

规范出血转化的定义和分类分型有利于临床研究和临床实践的比较和交流。

针对不同类型的出血转化,应采取个体化的处理策略,以提高患者的预后。

2、未使用溶栓和抗凝药物治疗而发生的出血和使用有增加出血风险的治疗方法后发生的出血是两种不同的情况。

3、继发性出血是指在使用有增加出血风险的治疗方法后,在梗死区内或远隔部位发生的出血。

4、根据症状加重的程度,出血转化可分为症状性颅内出血和无症状性颅内出血。

近年来的研究表明,一些无症状性出血转化也可能导致不良预后,尤其是对患者的认知和神经功能方面的损害。

《中国急性脑梗死后出血转化诊治共识2019》要点急性脑梗死后出血(出血转化)是急性脑梗死自然病程的一部分,也是改善血流疗法(溶栓、抗凝、抗血小板、介入等)的常见并发症,其不仅与脑梗死预后不良相关,也是上述有效疗法明显使用不足的重要原因。

美国的相关共识只针对溶栓后症状性出血转化的处理提出了相应推荐,未涉及静脉溶栓以外的其他原因出血转化、自发性出血转化及无症状性出血转化等更多临床热点问题。

相对于西方发达国家,当前国内医生、患者及其家属都对出血转化问题更加恐惧和担忧,且有研究提示亚洲人继发性/治疗性出血(包括华法林、溶栓及血管内治疗等)和脑出血的发生率都显著高于西方人群。

加之我国医患关系紧张,使问题更加突出。

此外对脑梗死出血转化后何时重启抗栓治疗(抗凝和抗血小板药物),国内外尚无统一标准。

出血转化的定义和分类分型出血转化是指急性脑梗死后缺血区血管重新恢复血流灌注导致的出血,包括自然发生的出血(自发性出血转化)和采取干预措施后(包括溶栓、取栓和抗凝等)的出血(继发性/治疗性出血转化)。

出血的部位既可在梗死灶内,也可在梗死灶远隔部位。

目前多数研究采用的定义为:脑梗死后首次头颅CT/MRI未发现出血,而再次头颅CT/MRI检查时发现有颅内出血,或根据首次头颅CT/MRI可以确定的出血性梗死。

一、根据治疗情况分类1.自发性出血转化:2.继发性(或治疗性)出血转化:二、根据有无临床症状加重分类基于有无神经功能缺损加重可分为症状性颅内出血(sICH)和无症状性颅内出血。

三、根据病理特点分类1.毛细血管型(非血肿型):2.小动脉型(血肿型):四、根据影像特点(部位和形态)分型目前临床研究使用较为广泛的影像学分型为ECASS分型方法,见图1。

推荐意见:(1)出血转化定义为脑梗死后首次头颅CT/MRI 未发现出血,再次头颅CT/MRI检查发现颅内出血,或根据首次头颅CT/MRI可以确定的出血性梗死。

(2)根据出血前是否采用了增加出血风险的治疗方法(包括溶栓、血管内治疗、抗栓等),分为自发性或继发性(治疗性)出血转化。

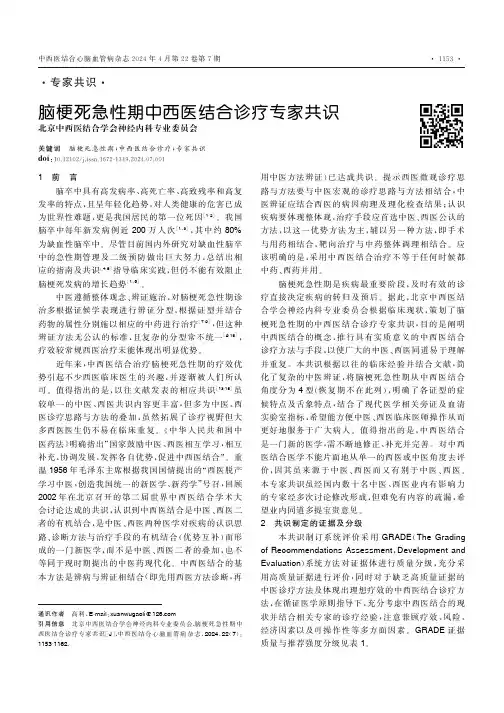

脑梗死急性期中西医结合诊疗专家共识北京中西医结合学会神经内科专业委员会关键词 脑梗死急性期;中西医结合诊疗;专家共识d o i :10.12102/j.i s s n .1672-1349.2024.07.001 1 前 言脑卒中具有高发病率㊁高死亡率㊁高致残率和高复发率的特点,且呈年轻化趋势,对人类健康的危害已成为世界性难题,更是我国居民的第一位死因[1-2]㊂我国脑卒中每年新发病例近200万人次[1,3],其中约80%为缺血性脑卒中㊂尽管目前国内外研究对缺血性脑卒中的急性期管理及二级预防做出巨大努力,总结出相应的指南及共识[4-5]指导临床实践,但仍不能有效阻止脑梗死发病的增长趋势[1,6]㊂ 中医遵循整体观念㊁辨证施治,对脑梗死急性期诊治多根据证候学表现进行辨证分型,根据证型并结合药物的属性分别施以相应的中药进行治疗[7-9],但这种辨证方法无公认的标准,且复杂的分型常不统一[9-15],疗效较常规西医治疗未能体现出明显优势㊂近年来,中西医结合治疗脑梗死急性期的疗效优势引起不少西医临床医生的兴趣,并逐渐被人们所认可㊂值得指出的是,以往文献发表的相应共识[13-15]虽较单一的中医㊁西医共识内容更丰富,但多为中医㊁西医诊疗思路与方法的叠加,虽然拓展了诊疗视野但大多西医医生仍不易在临床重复㊂‘中华人民共和国中医药法“明确指出 国家鼓励中医㊁西医相互学习,相互补充,协调发展,发挥各自优势,促进中西医结合 ㊂重温1956年毛泽东主席根据我国国情提出的 西医脱产学习中医,创造我国统一的新医学㊁新药学 号召,回顾2002年在北京召开的第二届世界中西医结合学术大会讨论达成的共识,认识到中西医结合是中医㊁西医二者的有机结合,是中医㊁西医两种医学对疾病的认识思路㊁诊断方法与治疗手段的有机结合(优势互补)而形成的一门新医学,而不是中医㊁西医二者的叠加,也不等同于现时期提出的中医药现代化㊂中西医结合的基本方法是辨病与辨证相结合(即先用西医方法诊断,再通讯作者 高利,E -mail :*******************引用信息 北京中西医结合学会神经内科专业委员会.脑梗死急性期中西医结合诊疗专家共识[J ].中西医结合心脑血管病杂志,2024,22(7):1153-1162.用中医方法辨证)已达成共识㊂提示西医微观诊疗思路与方法要与中医宏观的诊疗思路与方法相结合,中医辨证应结合西医的病因病理及理化检查结果;认识疾病要体现整体观,治疗手段应首选中医㊁西医公认的方法,以这一优势方法为主,辅以另一种方法,即手术与用药相结合,靶向治疗与中药整体调理相结合㊂应该明确的是,采用中西医结合治疗不等于任何时候都中药㊁西药并用㊂脑梗死急性期是疾病最重要阶段,及时有效的诊疗直接决定疾病的转归及预后㊂据此,北京中西医结合学会神经内科专业委员会根据临床现状,策划了脑梗死急性期的中西医结合诊疗专家共识,目的是阐明中西医结合的概念,推行具有实质意义的中西医结合诊疗方法与手段,以使广大的中医㊁西医同道易于理解并重复㊂本共识根据以往的临床经验并结合文献,简化了复杂的中医辨证,将脑梗死急性期从中西医结合角度分为4型(恢复期不在此列),明确了各证型的症候特点及舌象特点,结合了现代医学相关旁证及血清实验室指标,希望能方便中医㊁西医临床医师操作从而更好地服务于广大病人㊂值得指出的是,中西医结合是一门新的医学,需不断地修正㊁补充并完善㊂对中西医结合医学不能片面地从单一的西医或中医角度去评价,因其虽来源于中医㊁西医而又有别于中医㊁西医㊂本专家共识虽经国内数十名中医㊁西医业内有影响力的专家经多次讨论修改形成,但难免有内容的疏漏,希望业内同道多提宝贵意见㊂2 共识制定的证据及分级本共识制订系统评价采用GRADE (The Grading of Recommendations Assessment ,Development and Evaluation )系统方法对证据体进行质量分级,充分采用高质量证据进行评价,同时对于缺乏高质量证据的中医诊疗方法及体现出理想疗效的中西医结合诊疗方法,在循证医学原则指导下,充分考虑中西医结合的现状并结合相关专家的诊疗经验,注意兼顾疗效㊁风险㊁经济因素以及可操作性等多方面因素㊂GRADE 证据质量与推荐强度分级见表1㊂表1GRADE证据质量与推荐强度分级类别含义证据质量分级高(A)非常确信真实的效应值接近效应估计值,进一步的研究不太可能改变结果中(B)对效应估计值有中等程度的信心:真实值可能接近估计值低(C)对效应估计值的信心较低:进一步研究很可能得出与现在不相同的结果极低(D)对效应估计值几乎没有信心推荐强度分级强明确利大于弊,所有人或几乎所有人都会选择某种干预措施弱利弊不确定GPS基于非直接证据㊁专家意见和经验形成的推荐注:GPS为良好实践主张(good practice statement)㊂3脑梗死急性期中西医结合分型诊疗3.1中西医结合诊断及辨证分型流程根据‘中国急性缺血性脑卒中诊治指南“[5,16-17],参考‘中国急性缺血性脑卒中中西医急诊诊治专家共识“[15]㊁‘中国脑梗死中西医结合诊治指南“(2017)“[14]㊁‘血瘀证中西医结合诊疗共识“[18]以及‘高血压性脑出血急性期中西医结合诊疗专家共识“[19],建议脑梗死急性期采取中西医结合辨证分型诊疗模式㊂详见图1㊂图1脑梗死急性期中西医结合辨证分型诊疗示意图(西医诊疗流程参考‘中国急性缺血性脑卒中诊治指南2018“,如有变动请关注该指南的最新版)推荐意见1:脑梗死急性期中西医结合治疗可有效降低脑梗死病人的神经功能缺损,改善病人临床症状,建议脑梗死急性期采用中西医结合辨证分型,在分型基础上进一步进行中西医结合治疗(强推荐,A级证据)㊂推荐说明:既往有研究显示,脑梗死急性期常规西药加辨证使用中药治疗2周㊁3个月后Barthel指数㊁美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分均较单用西药组明显改善,提示常规西药结合中医辨证治疗在脑梗死急性期具有重要意义[20-24]㊂还有研究提示脑梗死急性期西医治疗与中医辨证用药相结合对疾病的治疗有更好的作用[22,25]㊂‘中国脑梗死中西医结合诊治指南(2017)“也指出,脑梗死急性期诊疗首先运用西医的理论与方法,根据西医诊断脑梗死的标准确定脑梗死的诊断,同时运用中医理论与方法,根据中医辨证要点明确中医辨证诊断,最后形成西医疾病的诊断和中医辨证诊断相结合的诊疗思路,即西医方法根据病人症状体征结合相关理化检测结果作出诊断,同时用中医方法观察病人的神㊁色㊁形㊁态等,了解病人的整体变化,将中医㊁西医治疗手段优势互补,据此辨证施治,疗效会更显著㊁更全面[14]㊂ 推荐意见2:中西医结合治疗于动静脉溶栓或介入取栓治疗前即可开展(强推荐,B 级证据);对于溶栓和取栓后24~48h 的病人,进行再次辨证后根据证型进行中西医结合治疗(弱推荐,B 级证据);对于不具备动静脉溶栓或血管内取栓适应证的脑梗死急性期病人应早期进行辨证分型,根据证型进行中西药结合治疗(强推荐,B 级证据)㊂ 推荐说明:脑梗死急性期动静脉溶栓或介入取栓是目前西医治疗最有效最快捷的方式㊂‘中西医结合脑卒中循证实践指南“[13]中基于中药治疗急性脑梗死的随机对照试验(RCT )研究进行的Meta 分析显示,对于溶栓时间窗在6h 内的急性脑梗死病人,在静脉溶栓的基础上联合辨证使用中药能更好地改善神经功能损伤,早期介入中医药治疗急性脑梗死能够防止病情加重,显著提高临床疗效,促进后期功能恢复[20]㊂部分研究针对脑梗死溶栓病人进行症候学观察发现,病人溶栓后的实证逐渐减少[26],提示溶栓之类 破血 药物有耗气伤血作用,因中风已严重耗伤了人体正气,溶栓治疗则可使病人的 本虚 状态进一步加重,故经溶栓治疗后病人易出现头晕㊁神疲乏力等脏气亏虚表现,说明溶栓前后症候之间出现了转化,溶栓后有必要进行再次辨证以指导中药整体调理㊂亦有研究显示溶栓对症候影响不明显[27]㊂3.2 简化分型(见图2)图2 脑梗死急性期中西医结合简化分型(4个证型及舌象)示意图推荐意见1:脑梗死急性期中西医结合简化分为4型,将痰热型及阴虚型视为阳类证,即 热证 ;将气虚型和痰湿型视为阴类证,即 非热证 ,中医论述的实证和虚证在图表中已显示,故不单独分类(强推荐,B 级证据);根据相关症候结合舌象判断热证与非热证型(强推荐,B 级证据)㊂推荐说明:既往研究发现脑梗死急性期痰热证㊁痰湿证多见,证候分布以实证为主,痰㊁热㊁瘀并存,邪气较盛,提示脑梗死急性期症候存在一定规律[28-30]㊂有研究认为,中风病急性期明确病名后即明确了证候特点,进而根据中医八纲辨证,提出中风病急性期可分为阴类证与阳类证的临床思维[31]㊂进一步研究发现了急性脑梗死病人热证及非热证的血清实验室检测呈现基因聚类的相反趋势[32],基于此,参考首都医科大学宣武医院中西医结合脑病临床重点专科适宜项目(脑血管病简化分型)推广结果,根据中医八纲辨证阴阳为总纲理论结合临床证候确有不易区分阴阳的现实,将阳类证和阴类证变通为 热证 与 非热证 ,提出脑梗死急性期中西医结合简化诊治方案[31,33-34],将急性期脑梗死辨证归纳为热证类(痰热证和阴虚证)和非热证类(痰湿证和气虚证)㊂观察发现,热证型病人除神经科症状体征外,多存在面色发红㊁心烦易怒㊁手足温㊁多口干㊁便干或臭的特点,其中痰热证型多伴有渴喜冷饮㊁口中黏痰㊁口干㊁口苦或口气臭秽㊁大便干或臭的证型特点,舌象可见舌苔黄厚或黄腻,亦有部分薄黄苔,舌体多呈暗红色[19,35];而阴虚证型病人多伴有头晕耳鸣㊁口干舌燥㊁腰膝酸软㊁尿色深;舌象多见少苔或无苔,舌体偏瘦小,舌色嫩红或舌尖红[14,36],而脑梗死急性期非热证型病人除神经科症状外,多有面色少华或晦暗㊁手足不温㊁大便软或不成形的特点,其中痰湿证多伴有头沉重㊁口唇暗淡㊁咳吐白痰㊁胸腹满闷㊁饮食无味㊁周身沉重㊁大便发黏㊁尿中常有泡沫[14,19,31],舌苔多白润或白腻,舌体暗淡而胖或有齿痕[37];气虚证一般可有少气懒言㊁气短乏力㊁易出虚汗㊁小便畅,舌苔薄白或白润,舌体色淡可有齿痕[38]㊂基于上述可知,脑梗死急性期各型均有各自的舌象特点,提示舌象在症候鉴别中的重要意义,建议临床需将症候特点结合舌象综合评价予以分型㊂推荐意见2:除舌苔舌体外,舌下静脉对于脑梗死急性期辨证分型有显著的辅助作用,急性期通过观察舌下静脉可为症候辨别及治疗进一步提供参考,热证型多见舌下静脉增粗变长且颜色变深,非热证型舌下静脉多色淡(强推荐,B级证据)㊂推荐说明:舌下静脉对于脑梗死急性期辨证分型有进一步辅助指导作用,有研究提示脑梗死急性期痰热证型舌下脉络增粗,颜色加深,而气虚证型出现上述情况比例较少,由于舌下静脉是脏腑通于舌体的直接通路,亦暴露充分,是观察微循环的良好部位,也是了解气血运行状态的较好观察部位,对判断疾病症候有重要辅助作用[39]㊂有学者亦认为舌下静脉是舌象的重要补充,通过舌下络脉颜色辨别寒热性质,通过曲张程度辨病邪深浅,对症候鉴别可提供更多参考[40]㊂推荐意见3:炎症指标如白细胞介素-1β(IL-1β)㊁白细胞介素-6 (IL-6)㊁C反应蛋白(CRP)㊁肿瘤坏死因子-α(TNF-α)㊁中性粒细胞计数(NEU),凝血指标如纤维蛋白原(FIB)㊁D-二聚体以及血脂相关指标如高密度脂蛋白(HDL)㊁低密度脂蛋白(LDL)等在鉴别证型方面有参考意义;炎症指标的下降也间接反映了中药的抗炎及神经保护作用;部分指标小而密低密度脂蛋白胆固醇(sdLDL-C)与低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)比值㊁HDL㊁同型半胱氨酸(Hcy)㊁基质金属蛋白酶9(MMP-9)可进一步预测急性脑梗死溶栓后出血情况㊂但各项化验结果均需结合病人地域㊁种群㊁年龄㊁饮食习惯㊁生活环境等进行综合分析(弱推荐,C级证据)㊂推荐说明:多项研究显示,脑梗死急性期痰热证型病人体内CRP㊁IL-6㊁TNF-α㊁NEU水平较高,在痰湿证㊁气虚及阴虚证型病人中依次减低,提示炎症在不同证型中的意义[8,41-42]㊂有研究探索中药对脑梗死急性期病人血管内皮功能及炎症反应的影响,发现应用中药治疗后病人体内的炎性因子如血清IL-1β㊁IL-6㊁TNF-α表达明显下降[43-44]㊂提示中药治疗脑梗死可减少病人体内炎性因子的表达和分泌,抑制机体炎症反应,从而达到神经保护作用㊂部分研究亦通过观察凝血系列在不同证型中的差别,发现气虚证病人体内FIB及D-二聚体水平较其他证型明显升高,提示凝血功能在其中的作用[42,45]㊂认为中老年病人正气亏虚㊁气血推动无力而使血液黏稠度增加,与促进血栓形成有关㊂风痰瘀阻证(非热证)中D-二聚体水平升高明显,提示痰浊㊁瘀血病人血浆D-二聚体易升高,易形成血栓[46]㊂Hcy作为脑血管病的独立危险因素,多数研究发现其在痰热证及气虚证病人体内升高程度明显高于其他证型[8,42,45,47],可作为辨证分型的参考,但同时需要注意病人地域㊁年龄及饮食结构在其中的影响㊂有研究同时发现Hcy和MMP-9在溶栓后出血转化病人体内明显升高,多因素分析后有统计学意义[48],提示两者预测脑梗死急性期溶栓后出血转化的意义㊂脂质代谢紊乱是动脉粥样硬化的危险因素,研究发现三酰甘油(TG)㊁LDL-C在痰热证及痰湿证病人体内高于其他证型[8],亦有与其相反的研究结论[45],需更大样本量观察以便进一步发现其规律,但仍提示其对于临床辨证具有重要意义㊂另有学者研究发现脑梗死急性期气虚证病人高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)水平明显低于其他各型[49],提示此型病人抗动脉粥样硬化的能力更低,可视为正气不足的客观证据之一㊂部分研究显示,sdLDL-C水平与LDL-C比值升高与脑梗死急性期溶栓出血转化相关[50],密切监测可良好评价脑梗死病人溶栓后出血,而HDL-C同样在脑梗死出血转化病人中明显降低,提示血脂相关指标在脑梗死出血转化中的预测作用[51]㊂3.3中西医结合分型治疗(见图3)图3脑梗死急性期中西医结合分型治疗示意图推荐意见1:任何证型病例,均应在严格控制危险因素的基础上采用相应治疗手段㊂脑梗死急性期所有证型都应同时加用具有抗血小板㊁溶栓及抗凝作用的活血化瘀中成药(强推荐,A级证据),临床可根据辨证分型加用中药配方整体调理(用药时机宜早),并根据辨证实时调整药物成分及剂量(强推荐,B级证据)㊂推荐说明:回顾既往研究,脑梗死急性期病人主要以痰瘀体质为主,清热化痰㊁活血化瘀是缺血性脑卒中急性期治疗的关键[52]㊂结合最新分型及药物属性(见表2),各证型基础治疗应参照中华医学会相关用药标准[14,53]㊂‘中国脑梗死中西医结合诊治指南(2017)“[14]指出,辨病与辨证相结合是中西医结合主要思路,疾病有其发生㊁发展㊁恢复的过程且病情程度不同,其必然伴有相应的病理改变,临床需根据辨证实时调整中药成分及剂量㊂推荐意见2:脑梗死急性期痰热证型治疗应以清热化痰㊁通腑泄浊为原则,可在西医治疗基础上加用清热凉血药物(强推荐,B级证据);热证型见有发热㊁意识障碍明显者可加用安宫牛黄丸,且提倡早期连续服用至热象不明显(强推荐,B级证据);阴虚型治疗以滋阴益气为原则(强推荐,C级证据);痰湿型治疗以健脾化湿为原则,可在西医治疗基础上加用性温药物(强推荐,C级证据);气虚型治疗以补益脾肾为主,不用寒凉属性的中成药或汤剂(强推荐,C级证据)㊂推荐说明:痰热证治疗以清热化痰㊁通腑泄浊为主,可在西药治疗基础上静脉输注凉性药物如苦碟子㊁清开灵㊁醒脑静注射液等,慎用银杏叶或川芎嗪注射液等温药㊂一项针对苦碟子注射液治疗脑梗死急性期的Meta分析显示,苦碟子注射液联合常规药物治疗急性脑梗死在改善总有效率㊁神经功能缺损程度㊁Barthel 指数等方面均优于常规药物治疗[54],该药具有清热解毒功效,对脑梗死急性期热证病人效果明显㊂一项针对清开灵注射液在脑梗死急性期的研究显示,与常规西药治疗比较,加用清开灵组在临床疗效㊁改善神经功能缺损程度及提高生活能力状态方面均优于对照组[55],表明清开灵注射液在急性脑梗死的早期治疗中有重要作用㊂清开灵注射液具有清热解毒㊁化痰通络作用,对颜面潮红㊁口干㊁便秘㊁舌红苔燥的痰热证病人效果更佳㊂有研究观察234例脑梗死急性期病人应用醒脑静注射液的疗效,结果显示痰热证病人在醒脑静治疗组神经功能评分恢复优于对照组[56],提示醒脑静治疗脑梗死痰热证具有优势㊂另有研究发现醒脑静注射液对脑梗死急性期伴意识障碍者有一定的催醒作用[57]㊂在痰热证合并意识障碍或高热情况下,口服安宫牛黄丸有利于病人意识和神经功能的恢复,建议每次1丸,每日1次,意识障碍且热象明显者可每日2次,温开水或中药汤剂化开后口服或鼻饲,一般连续服用3~5d至热证不明显,病人若存在四肢发冷㊁面色苍白㊁冷汗不止等 虚 症状,为此药物禁忌㊂阴虚证㊁肝肾功能不全者及孕妇应慎用安宫牛黄丸,因为此药有朱砂等成分,不宜久服[58-59]㊂痰热证病人无高热及意识障碍可用牛黄清心丸口服,每次1丸,每日1次或2次,此药具有镇静㊁镇惊㊁清热解毒的功效,可增加脑微循环血流量,改善脑缺氧,促进神经功能恢复[60]㊂此型病人还可选用脑栓通胶囊㊁逐瘀通脉胶囊㊁豨莶通栓胶囊㊁牛黄清心丸等中成药㊂一项针对脑栓通胶囊治疗脑梗死疗效的Meta分析显示,脑栓通胶囊联合西药治疗脑梗死疗效优于单纯西药治疗,可改善脑梗死病人神经功能缺损程度和预后,增强日常生活活动能力,提高生活质量[61]㊂有研究显示逐瘀通脉胶囊早期联用西药亦可促进脑梗死病人神经功能恢复[62-63]㊂还有研究显示豨莶通栓胶囊治疗轻中度急性缺血性脑卒中病人,可提高病人早期神经功能恢复,无明显不良反应[64]㊂脑梗死急性期痰热证中药汤剂配方多选用具有清热解毒作用的方剂,如清热抗炎方(宣武医院专利处方痰火方),主要成分为:黄连9g㊁大黄5g㊁连翘10g㊁竹叶9g㊁胆南星9g等,每日1剂(重症者可适当加量)煎汤口服或鼻饲,以每日排出1次或2次大便且大便臭味减小为度,若出现腹泻可减量或停服㊂伴有腹胀㊁便干便秘㊁咳痰或痰多者,可用星蒌承气汤加减㊂有研究显示星蒌承气汤可以调节神经功能紊乱,降低机体应激状态,改善脑部循环,还可以增加胃肠蠕动,促进肠道恢复;Meta分析显示星蒌承气汤联合常规西药与单纯西药治疗比较,可改善脑梗死急性期痰热证病人神经功能缺损状态,提高日常生活活动能力,降低中医证候评分及改善大便状况,显示出良好的治疗效果,且应用越早越有利于疾病康复[65-66]㊂伴有发热㊁频繁抽搐可用羚羊角汤加减㊂研究发现羚羊角具有息风定惊㊁解毒凉血㊁平肝清热等功效,可促进痰热证型脑梗死病人神经功能恢复且有安神作用[67]㊂脑梗死急性期阴虚证型的治疗以养阴益气兼清热为主,在基础西药上可酌情静脉输注凉性药物,如清开灵㊁醒脑静注射液,中成药可选用培元通脑胶囊㊁丹灯通脑滴丸㊁醒脑牛黄清心片㊁通天口服液㊁养血荣筋丸(伴肌张力偏高者更宜)等㊂文献提示脑卒中的发病主要由于脾肾亏虚至痰阻血瘀,出现本虚标实证候㊂有研究发现培元通脑胶囊对脑梗死阴虚证型治疗有突出疗效,且能改善脑梗死多项症状体征[68-69];针对其研究的Meta分析同样显示,在西药的基础上加用培元通脑胶囊可以显著提升脑梗死的治疗效果,改善病人神经功能缺损程度和残障程度,提高日常生活活动能力[70]㊂脑梗死急性期阴虚证型汤剂可选桃红四物汤,热象明显者可加用镇肝熄风汤㊂桃红四物汤方剂中桃仁㊁红花㊁川芎对血小板聚集有抑制和解聚作用,研究发现老年脑梗死病人在常规治疗基础上,早期应用桃红四物汤,神经功能得到明显恢复,日常生活能力有效改善[71]㊂阴虚证之肝肾阴虚者,多因情志失和㊁烦劳过度㊁饮食劳倦㊁久病耗损而致机体阴阳制约失衡,究其根本,内风为标,阴虚为本㊂肝肾阴虚者可选镇肝熄风汤,本方有重镇降逆㊁益阴潜阳之功效㊂研究显示脑梗死急性期阴虚证病人热象明显加用镇肝熄风汤能更有效缓解病人的各项临床表现,改善神经功能缺损,促进运动功能恢复[72]㊂脑梗死急性期痰湿证型病人治疗应以健脾化湿㊁活血通络为主,可在基础西药治疗基础上加用川芎嗪注射液㊁银杏叶制剂等静脉输注,慎用醒脑静注射液等凉药;中成药可选用苏合香丸㊁蛭蛇通络胶囊㊁华佗再造丸等㊂研究发现蛭蛇通络胶囊治疗高血压合并脑梗死具有较好疗效[73]㊂有研究显示,治疗组采用阿替普酶联合蛭蛇通络胶囊治疗急性脑梗死,治疗后Barthel 指数以及NIHSS评分较对照组明显改善,提示蛭蛇通络胶囊可进一步缓解急性脑梗死症状,改善病人神经功能损伤[74]㊂研究发现,华佗再造丸辅助治疗急性脑梗死有助于改善病人动脉硬化及神经功能缺损程。

![一氧化氮(NO)代谢异常与临床意义[心梗+动脉粥样硬化]](https://uimg.taocdn.com/effc0e4776eeaeaad1f33090.webp)

中国急性脑梗死后出血转化诊治共识2019(完整版)急性脑梗死后出血(出血转化)是急性脑梗死自然病程的一部分,也是改善血流疗法(溶栓、抗凝、抗血小板、介入等)的常见并发症,其不仅与脑梗死预后不良相关,也是上述有效疗法明显使用不足的重要原因。

美国的相关共识只针对溶栓后症状性出血转化的处理提出了相应推荐,未涉及静脉溶栓以外的其他原因出血转化、自发性出血转化及无症状性出血转化等更多临床热点问题。

相对于西方发达国家,当前国内医生、患者及其家属都对出血转化问题更加恐惧和担忧,且有研究提示亚洲人继发性/治疗性出血(包括华法林、溶栓及血管内治疗等)和脑出血的发生率都显著高于西方人群。

加之我国医患关系紧张,使问题更加突出。

此外对脑梗死出血转化后何时重启抗栓治疗(抗凝和抗血小板药物),国内外尚无统一标准。

因此有必要对脑梗死后出血转化自然史和结局、自发性出血转化以及症状性/无症状性出血转化等概念有科学的认识和恰当的处理。

为此,中华医学会神经病学分会及其脑血管病学组组织写作组,通过查询和评价现有研究证据、参考国际相关共识和指南内容、结合国情和国内需求反复讨论,提出了诊断和处理的共识性意见,希望对脑梗死后出血转化的正确认识、临床处理和进一步研究提供参考。

出血转化的定义和分类分型出血转化是指急性脑梗死后缺血区血管重新恢复血流灌注导致的出血,包括自然发生的出血(自发性出血转化)和采取干预措施后(包括溶栓、取栓和抗凝等)的出血(继发性/治疗性出血转化)。

出血的部位既可在梗死灶内,也可在梗死灶远隔部位。

目前多数研究采用的定义为:脑梗死后首次头颅CT/MRI未发现出血,而再次头颅CT/MRI检查时发现有颅内出血,或根据首次头颅CT/MRI可以确定的出血性梗死。

既往观察性研究和随机对照试验结果显示出血转化发生率在各研究间差异很大(0-85%),其原因主要为不同研究间的研究设计、研究对象及采用的出血转化定义和影像学检查手段(CT/MRI)和检查时间等不同。

良好的抗菌效果,用药后可破坏细菌细胞的细胞壁,进而破坏细菌细胞,有效发挥抗菌功效。

同时,美罗培南的耐水性较强,可有效抵抗细菌的耐药性,并在C2的位置置入弱碱性基因,从而提高其抗菌活性,降低药物不良反应发生率[6-8]。

但重症肺部感染患者的感染区域内,存有大量的炎性分泌物,导致患者的气体交换受到阻碍,其通气功能下降,故单纯采用美罗培南药物治疗,效果并不理想[9]。

而采用纤维支气管镜肺泡灌洗联合美罗培南治疗,可有效清洗患者肺部黏性分泌物,促使痰液引流,进而提高药物浓度,增强抗菌作用,改善患者气道呼吸情况。

同时,肺泡灌洗可刺激患者气道,引发咳嗽,促进患者肺部黏性分泌物的排出,改善患者气道通畅度,提高治疗效果[10]。

本研究结果表明,观察组治疗总有效率明显高于对照组(P<0.05),观察组患者症状恢复时间短于对照组(P<0.05),可见在重症肺部感染患者治疗中,采用美罗培南辅助纤维支气管镜肺泡灌洗治疗,可有效缩短患者病症治疗时间,提高临床治疗效果,促进患者早日康复。

且经治疗后,观察组FVC、FEV1、FEV1/FVC指标改善显著优于对照组(P<0.05),表明两者联合治疗,可有效改善患者气道功能,清除气道分泌物,减轻患者肺部炎性反应,促进患者早日康复。

综上所述,采用纤维支气管镜肺泡灌洗联合美罗培南治疗,可有效提高重症肺部感染患者的临床治疗效果,加快肺部炎症的吸收,显著改善患者肺功能指标,促进患者病情归转,缩短治疗时间,临床应用效果显著,值得临床推广。

参考文献[1]曾雪梅,李睿,陈春梅.美罗培南治疗重症肺部感染临床疗效的循证医学研究[J].中华医院感染学杂志,2019,29(6):814-820. [2]张恩俊.清开灵颗粒联合美罗培南治疗肺部感染的临床研究[J].现代药物与临床,2019,34(9):2664-2667.[3]韩春艳.纤维支气管镜肺泡灌洗配合美罗培南对重症肺部感染患者的临床疗效及其对肺功能改善的影响[J].抗感染药学,2019,16(6):983-985.[4]常冰.美罗培南联合纤维支气管镜肺泡灌洗对重症肺炎患者APACHE-Ⅱ评分及血清PCT、hs-CRP水平的影响[J].哈尔滨医药,2019,39(2):44-45.[5]王硕莹,马宏境,吴文娟.纤维支气管镜肺泡灌洗联合美罗培南治疗重症肺部感染的疗效研究[J].中华医院感染学杂志, 2019,29(14):2099-2103.[6]马云天,杨学杰.美罗培南持续泵入联合乌司他丁治疗重症肺炎的临床研究[J].现代药物与临床,2019,34(5):1368-1373.[7]年英,吕秀云.美罗培南联合莫西沙星对慢性阻塞性肺疾病并发感染性肺炎患者的影响[J].实用心脑肺血管病杂志,2019, 27(3):87-90.[8]张霞辉,周海平,蔡龙.美罗培南静脉泵入给药治疗术后伴重症肺部感染患者的临床疗效观察[J].当代医学,2019,25(11):42-44.[9]叶芳敏,柳小春,刘丽仙,等.美罗培南联合无创机械通气对老年慢性阻塞性肺疾病合并重症感染患者肺功能及血清炎症因子的影响[J].中国老年学杂志,2019,39(6):1350-1352. [10]陈伦圣,李志波,尚宝明,等.亚胺培南西司他丁钠和美罗培南应用于重症肺部感染的治疗成本效果分析[J].贵州医药, 2019,43(2):233-236.奥扎格雷、依达拉奉配伍及苯酞氯化钠注射液联合治疗急性脑梗死的效果观察马永春,张慧锋(郓城县人民医院神经内科,山东菏泽274700)摘要:目的分析奥扎格雷+依达拉奉+丁苯酞氯化钠注射液治疗急性脑梗死(ACI)的临床疗效。

静脉溶栓24 h内血压变异系数对急性脑梗死出血性转化的预测价值杨红代全德 马瑜 吕小兰(商丘市第一人民医院卒中单元 商丘 476000)摘要目的:探讨静脉溶栓24 h内血压变异系数对急性脑梗死出血性转化的预测价值。

方法:263例行静脉溶栓治疗的急性脑梗死患者分为出血转化组75例与非出血转化组188例。

比较两组溶栓24 h内血压变异系数差异,行逐步logistic回归分析,利用受试者工作特征曲线(receiver operating characteristic curve,ROC曲线)分析24 h血压变异度(BPV)在预测出血转化中的价值。

结果:出血转化组患者溶栓24 h BPV水平高于非出血转化组(P<0.05)。

逐步logistic回归分析显示,24 h BPV升高的患者发生出血转化的危险性增加(P<0.05)。

ROC曲线分析显示,静脉溶栓后24 h内BPV在预测出血转化的ROC曲线下面积(AUC)分别是0.710、0.734、0.806、0.819、0.849,联合预测因子AUC为0.956。

结论:静脉溶栓治疗后24 h BPV指标对患者出血转化发生有一定的预测价值。

关键词静脉溶栓血压变异度急性脑梗死出血性转化中图分类号:R743.33 文献标志码:A 文章编号:1006-1533(2023)23-0081-05引用本文杨红, 代全德, 马瑜, 等. 静脉溶栓24 h内血压变异系数对急性脑梗死出血性转化的预测价值[J]. 上海医药, 2023, 44(23): 81-85.Predictive value of blood pressure variability coefficient within 24 hours of intravenous thrombolysis for hemorrhagic transformationin acute cerebral infarctionYANG Hong, DAI Quande, MA Yu, LYU Xiaolan(the First People’s Hospital of Shangqiu, Shangqiu 476000, China)ABSTRACT Objective: To explore the predictive value of blood pressure variability coefficient within 24 hours of intravenous thrombolysis for hemorrhagic transformation in acute cerebral infarction. Methods: A total of 263 patients with acute cerebral infarction undergoing intravenous thrombolytic therapy were divided into a bleeding conversion group with75 patients and a non-bleeding conversion group with 188 patients. The differences between the two groups in 24-hour blood pressure variability (BPV) were compared and a stepwise logistic regression analysis was performed and the receiver operating characteristic (ROC) curve was used to analyze the value of 24-hour BPV in predicting bleeding conversion. Results: The 24 h BPV indicators were higher in the bleeding conversion group than the non-bleeding conversion group (all P<0.05). Stepwise logistic regression analysis showed that patients with elevated 24 h BPV indicators had an increased risk of bleeding conversion (P<0.05). ROC curve analysis showed that the area under the ROC curve (AUC) of BPV indicators in predicting hemorrhagic transformation within 24 h after intravenous thrombolysis were 0.710, 0.734, 0.806, 0.819, and 0.849, respectively, and the combined predictor AUC was 0.956. Conclusion: The combined indicators of 24-hour BPV have certain predictive value for the occurrence of bleeding transformation in patients.KEY WORDS intravenous thrombolysis; blood pressure variability; acute cerebral infarction; hemorrhagic transformation急性脑梗死是临床上最常见的脑血管意外事件[1-2]。

中国急性脑梗死后出血转化诊治共识2019(完整版)急性脑梗死后出血(出血转化)是急性脑梗死自然病程的一部分,也是改善血流疗法(溶栓、抗凝、抗血小板、介入等)的常见并发症,其不仅与脑梗死预后不良相关,也是上述有效疗法明显使用不足的重要原因。

美国的相关共识只针对溶栓后症状性出血转化的处理提出了相应推荐,未涉及静脉溶栓以外的其他原因出血转化、自发性出血转化及无症状性出血转化等更多临床热点问题。

相对于西方发达国家,当前国内医生、患者及其家属都对出血转化问题更加恐惧和担忧,且有研究提示亚洲人继发性/治疗性出血(包括华法林、溶栓及血管内治疗等)和脑出血的发生率都显著高于西方人群。

加之我国医患关系紧张,使问题更加突出。

此外对脑梗死出血转化后何时重启抗栓治疗(抗凝和抗血小板药物),国内外尚无统一标准。

因此有必要对脑梗死后出血转化自然史和结局、自发性出血转化以及症状性/无症状性出血转化等概念有科学的认识和恰当的处理。

为此,中华医学会神经病学分会及其脑血管病学组组织写作组,通过查询和评价现有研究证据、参考国际相关共识和指南内容、结合国情和国内需求反复讨论,提出了诊断和处理的共识性意见,希望对脑梗死后出血转化的正确认识、临床处理和进一步研究提供参考。

出血转化的定义和分类分型出血转化是指急性脑梗死后缺血区血管重新恢复血流灌注导致的出血,包括自然发生的出血(自发性出血转化)和采取干预措施后(包括溶栓、取栓和抗凝等)的出血(继发性/治疗性出血转化)。

出血的部位既可在梗死灶内,也可在梗死灶远隔部位。

目前多数研究采用的定义为:脑梗死后首次头颅CT/MRI未发现出血,而再次头颅CT/MRI检查时发现有颅内出血,或根据首次头颅CT/MRI可以确定的出血性梗死。

既往观察性研究和随机对照试验结果显示出血转化发生率在各研究间差异很大(0-85%),其原因主要为不同研究间的研究设计、研究对象及采用的出血转化定义和影像学检查手段(CT/MRI)和检查时间等不同。

其中较一致的是溶栓后症状性出血转化发生率为2%-7%。

规范出血转化的定义和分类分型将有利于临床研究和临床实践的比较和交流。

一、根据治疗情况分类1. 自发性出血转化:目前不同研究对自发性出血转化的定义尚不统一,有多种描述,包括:(1)未使用任何治疗(包括抗血小板、抗凝和溶栓治疗等)发生的出血;(2)未使用溶栓和(或)血管内治疗发生的出血;(3)未使用溶栓和抗凝药物发生的出血;(4)未使用包括溶栓、血管内治疗、抗栓(抗凝和抗血小板)等有增加出血风险的治疗方法而发生的出血。

2. 继发性(或治疗性)出血转化:脑梗死后使用了包括溶栓、血管内治疗、抗栓等有增加出血风险的治疗方法后,在梗死区内或远隔部位的出血。

二、根据有无临床症状加重分类基于有无神经功能缺损加重可分为症状性颅内出血(symptomatic intracranial hemorrhage,sICH)和无症状性颅内出血(asymptomatic intracranial hemorrhage)。

西方国家更加关注症状性出血转化,关于无症状性出血转化研究较少,但近年有研究提示一些无症状性出血转化也可致不良预后,尤其对患者远期的认知和神经功能方面的损害,或可转化为症状性出血转化。

当前研究提示与预后不良相关的主要是sICH,但其定义尚未统一(表1)。

其中使用较多的为NINDS、ECASS lI和SITS-MOST 研究的定义。

三、根据病理特点分类1. 毛细血管型(非血肿型):梗死灶内水肿的脑组织挤压破坏毛细血管,新生的毛细血管与软脑膜血管和周围皮质血管互相沟通时,出现血液外漏,多位于皮层周边部,出血灶呈多灶性、分散性瘀点,或融合成瘀斑。

2. 小动脉型(血肿型):远端血管缺血缺氧、血管壁受损、血管再通或血管破裂、血液再灌注引起出血,其出血量较大,颅内高压症状明显;多发生于基底节附近,出血灶近梗死中心部,呈单个或多个血肿。

四、根据影像特点(部位和形态)分型目前关于出血转化影像特点分型主要包括NINDS分型、欧洲急性卒中协作研究(European Cooperative Acute Stroke Study,ECASS)分型以及Heidelberg分型,详见表2。

NINDS和ECASS分型主要在于区分出血性梗死和脑实质血肿,未考虑梗死区远隔部位出血和发生在蛛网膜下腔、硬膜下和脑室出血等情况,Heidelberg分型对此进行了补充。

目前临床研究使用较为广泛的影像学分型为ECASS分型方法,见图1。

推荐意见:(1)出血转化定义为脑梗死后首次头颅CT/MRI未发现出血,再次头颅CT/MRI检查发现颅内出血,或根据首次头颅CT/MRI可以确定的出血性梗死。

(2)根据出血前是否采用了增加出血风险的治疗方法(包括溶栓、血管内治疗、抗栓等),分为自发性或继发性(治疗性)出血转化。

(3)可采用NIHSS评分增加≥4分或表1中其他标准来定义临床症状加重(症状性出血转化),更加客观和实用的症状性出血转化定义有待进一步研究。

(4)影像学分型可采用ECASS分型或Heidelberg 分型方法。

出血转化的流行病学由于采用的定义、影像检查方法和时间、病情恶化评价方法和标准等不统一,现有研究报道的出血转化发生率差异很大(0-85%)。

关于自发性出血转化的发生率研究较少,不同研究对自发性出血转化的定义不同。

由于抗血小板药物的广泛使用,对未使用任何治疗发生的自发性出血转化的研究更少,主要集中在1997年前的研究。

2006年研究者对245例未使用溶栓和抗凝治疗的脑梗死患者进行尸检发现,自发性出血转化发生率为29%。

2004年1篇系统评价对28项出血转化相关的观察性研究和19项随机对照试验分析发现:(1)未使用抗血小板、肝素和溶栓治疗的脑梗死患者,CT检出自发性出血转化率为7%-10%,其中症状性出血转化占1%-2%;(2)脑梗死后使用阿司匹林或肝素的患者中,出血转化发生率为8%-22%,其中症状性出血转化占2%-9%;(3)使用溶栓治疗的患者中,出血转化发生率达10%-48%,其中症状性出血转化占1%-20%。

2014年一项荟萃分析纳入9个随机对照试验,分析结果显示静脉予以阿替普酶[重组组织型纤溶酶原激活剂(rt-PA)]后发生症状性出血转化的风险高于对照组,为2%-7%。

SITS-ISTR和SAINT随机对照试验结果提示溶栓前双联抗血小板(阿司匹林+氯吡格雷)患者的溶栓后症状性颅内出血发生率增至13.4%-20.6%。

2015年1篇系统评价对24项脑梗死后早期抗凝的随机对照试验分析发现早期(≤14 d)使用抗凝剂,其slCH的发生率是其他治疗方法的2.5倍。

法国THRACE随机对照试验结果表明血管内治疗后出血转化发生率为46.0%,其中症状性出血转化为2%。

2016年一项荟萃分析对5项随机对照试验分析发现血管内治疗后症状性出血转化为4.4%,PH2型出血转化为5.1%。

中国一项多中心登记研究报道的血管内治疗后出血转化发生率为49.5%,其中症状性出血转化为16.0%,高于美国多中心登记研究的症状性出血转化发生率(9.9%)。

现有研究结果提示亚洲人群发生出血的倾向明显高于西方人群。

回顾性分析GWTG(Get With The Guidelines-Stroke)数据的两项研究均发现亚洲人群溶栓后出血的风险高于白种人,其中亚洲人群sICH发生率是白种人的1.5倍,但未专门报告中国人群数据。

然而,一项随机对照试验(Enhanced Control of Hypertension and Thrombolysis Stroke Study;ENCHANTED)纳入了60%亚洲人群,并未发现在使用标准剂量的rt-PA溶栓后,亚洲人和白种人发生溶栓后出血的差异。

随机对照试验严格的入组条件,可能致纳入的研究对象存在选择偏倚,难以反映真实世界的情况。

推荐意见:(1)现有研究报告的出血性转化总体发生率差异大(0-85%),自发性出血转化发生率为7%-29%;溶栓后出血转化发生率为10%-48%,其中症状性出血转化发生率为2%-7%;血管内治疗后出血转化发生率为46.0%-49.5%,其中症状性出血转化发生率为2%-16%;使用阿司匹林或肝素的患者出血转化发生率为8%-22%,其中症状性出血转化占2%-9%。

(2)中国人群出血转化的大样本临床流行病学数据较少,有待更多研究。

出血转化的病理生理机制关于出血转化发生机制,目前认为主要有梗死后缺血损伤、再灌注损伤、凝血功能紊乱、血脑屏障破坏及其他。

此外,也有学者根据出血转化发生时间不同提出早期出血转化和晚期出血转化的机制不尽相同。

当前对出血转化病理生理机制研究较多,但其细致的确切机制仍不清楚,有待进一步研究探明。

文中仅对目前较公认的4种机制进行归纳总结。

1. 缺血损伤:脑梗死后缺血使内皮细胞损伤和基底膜降解,导致神经血管单元功能和结构破坏,血液内的成分(包括血细胞)逐渐渗出,从而导致出血转化。

2. 再灌注损伤:脑血管被栓塞,栓子碎裂、溶解或因远端血管麻痹后扩张使栓子随血流移向血管远端,在血压的作用下破裂出血而形成出血转化;另外,侧支循环开放、毛细血管破裂也可发生出血或渗出,引起梗死周围点状和片状出血。

3. 凝血功能紊乱:溶栓、抗凝、抗血小板等药物的使用,可致凝血因子功能异常或血小板减少而增加出血转化的发生风险。

其中研究较多的为rt-PA溶栓后凝血功能紊乱相关机制。

脑梗死后应用rt-PA可促进纤溶酶原转化为纤溶酶,溶解缺血部分血栓,恢复血流再灌注,改善患者预后,也因降低纤维蛋白原,导致凝血功能紊乱,延长凝血酶原时间和部分凝血酶时间,最终致溶栓后出血转化的发生。

4. 血脑屏障破坏:脑梗死后氧化应激反应、炎性反应和血管反应的激活释放一系列炎性因子、氧自由基和细胞因子破坏血脑屏障致出血转化发生;缺血后细胞外基质蛋白溶解酶(主要为基质金属蛋白酶)的激活可降解细胞外基质(包括胶原蛋白、层黏蛋白),破坏内皮细胞之间的紧密连接,导致血脑屏障破坏,最终致出血转化发生。

推荐意见:出血转化机制主要与梗死后缺血损伤、再灌注损伤、凝血功能紊乱和血脑屏障破坏等相关,但其明确的机制尚不完全清楚,需要深入研究。

出血转化的危险因素及其风险预测模型(量表)早期识别出血转化的危险因素,有助于实施再灌注和抗栓治疗前更好地选择获益大于出血风险的患者,使治疗获益最大化,风险最小化,有利于更精准的个体化治疗。

一、危险因素1. 临床因素:研究发现除溶栓、取栓及抗凝等引起出血的治疗因素外,卒中严重程度和梗死面积大小与出血转化最为相关,而其中卒中严重程度(NIHSS评分)对出血转化有较好和稳定的预测作用。

一项纳入9个随机对照试验共6756例急性脑梗死患者的系统评价分析结果显示:入院NIHSS评分≤4分,其溶栓后致死性症状性出血转化为0.9%;入院NIHSS 评分≥22分,其致死性症状性出血转化风险可增至6.8%。