中考语文专题复习文言文虚词用法

- 格式:pptx

- 大小:5.34 MB

- 文档页数:28

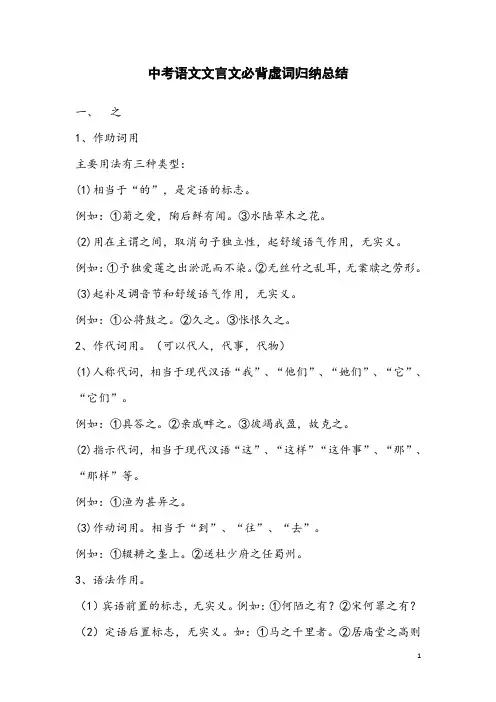

中考语文文言文必背虚词归纳总结一、之1、作助词用主要用法有三种类型:(1)相当于“的”,是定语的标志。

例如:①菊之爱,陱后鲜有闻。

③水陆草木之花。

(2)用在主谓之间,取消句子独立性,起舒缓语气作用,无实义。

例如:①予独爱莲之出淤泥而不染。

②无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(3)起补足调音节和舒缓语气作用,无实义。

例如:①公将鼓之。

②久之。

③怅恨久之。

2、作代词用。

(可以代人,代事,代物)(1)人称代词,相当于现代汉语“我”、“他们”、“她们”、“它”、“它们”。

例如:①具答之。

②亲戚畔之。

③彼竭我盈,故克之。

(2)指示代词,相当于现代汉语“这”、“这样”“这件事”、“那”、“那样”等。

例如:①渔为甚异之。

(3)作动词用。

相当于“到”、“往”、“去”。

例如:①辍耕之垄上。

②送杜少府之任蜀州。

3、语法作用。

(1)宾语前置的标志,无实义。

例如:①何陋之有?②宋何罪之有?(2)定语后置标志,无实义。

如:①马之千里者。

②居庙堂之高则忧其民。

二、乎(1)语气词(一般用在句未)表提问或反问,也可表猜测、感叹。

如:①死国可乎?②王侯将相宁有种乎?③是亦不可以已乎!(2)介词(一般用在句中)类似于“于”的用法。

如:①在乎山水之间也②颓然乎其间者三、者1、结构助词译“……的人”“……的事物”“……的情况”等,相当于名词性短语。

如:①若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏。

2、语气助词用在作主语的名词或名词性短语之后表示停顿,谓语部分一般用“也”字结尾,起判断作用。

如:①陈胜者,阳城人也,字涉。

②北山愚公者,年且九十。

四、以1、用作介词表示动作行为所涉及的的工具、物件、时间等可以译为“把”、“用”、“拿”、“在”、“从”等,或表示动作、行为所凭借的条件,译为“靠”、“凭借”、“根据”等。

如:(1)何以战?//域民不以封疆之界。

——凭借(2)虽不能察,必以情。

//策之不以其道。

——根据2、作连词表目的时,可译作“(用)来”,“以便”;表顺接时,相当于“而”;表结果时,可译作“以致”;表原因时,可译作“由于”、“因为”。

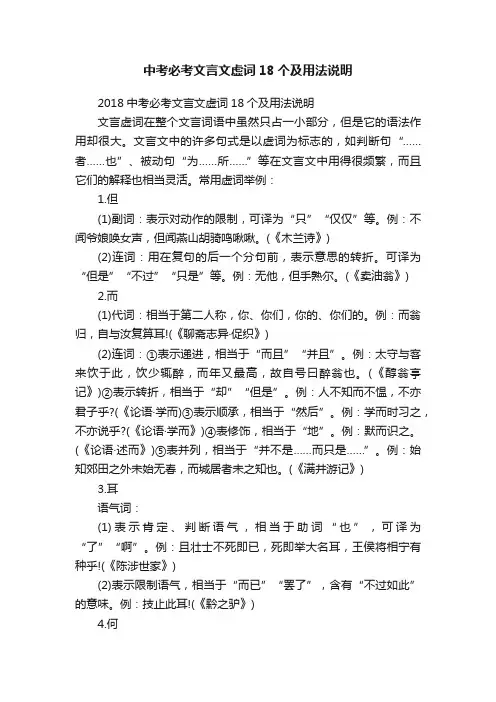

中考必考文言文虚词18个及用法说明2018中考必考文言文虚词18个及用法说明文言虚词在整个文言词语中虽然只占一小部分,但是它的语法作用却很大。

文言文中的许多句式是以虚词为标志的,如判断句“……者……也”、被动句“为……所……”等在文言文中用得很频繁,而且它们的解释也相当灵活。

常用虚词举例:1.但(1)副词:表示对动作的限制,可译为“只”“仅仅”等。

例:不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑鸣啾啾。

(《木兰诗》)(2)连词:用在复句的后一个分句前,表示意思的转折。

可译为“但是”“不过”“只是”等。

例:无他,但手熟尔。

(《卖油翁》)2.而(1)代词:相当于第二人称,你、你们,你的、你们的。

例:而翁归,自与汝复算耳!(《聊斋志异·促织》)(2)连词:①表示递进,相当于“而且”“并且”。

例:太守与客来饮于此,饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。

(《醇翁亭记》)②表示转折,相当于“却”“但是”。

例:人不知而不愠,不亦君子乎?(《论语·学而)③表示顺承,相当于“然后”。

例:学而时习之,不亦说乎?(《论语·学而》)④表修饰,相当于“地”。

例:默而识之。

(《论语·述而》)⑤表并列,相当于“并不是……而只是……”。

例:始知郊田之外未始无春,而城居者未之知也。

(《满井游记》)3.耳语气词:(1)表示肯定、判断语气,相当于助词“也”,可译为“了”“啊”。

例:且壮士不死即已,死即举大名耳,王侯将相宁有种乎!(《陈涉世家》)(2)表示限制语气,相当于“而已”“罢了”,含有“不过如此”的意味。

例:技止此耳!(《黔之驴》)4.何(1)疑问代词:①代事物,可译为“什么”。

例:子何恃而往?(《为学》)②代处所,可译为“哪里”“什么地方”。

例:先生不知何许人也。

(《五柳先生传》)③代原因,可译为“何故”“为什么”。

例:或异二者之为,何哉?(《岳阳楼记》)(2)副词:表示反诘,可译为“怎么”。

例:君美甚,徐公何能及君也?(《邹忌讽齐王纳谏》)5.乎(1)语气词:①用在句子的末尾,表示疑问或反问,相当于“吗”“呢”。

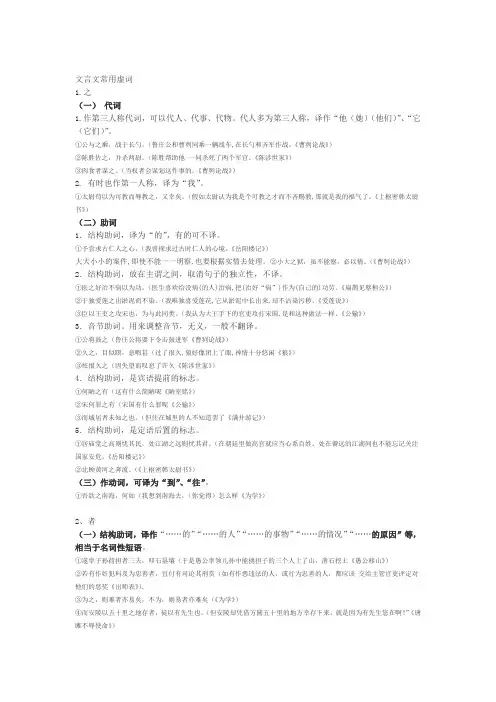

文言文常用虚词1.之(一)代词1.作第三人称代词,可以代人、代事、代物。

代人多为第三人称,译作“他(她)(他们)”、“它(它们)”。

①公与之乘,战于长勺。

(鲁庄公和曹刿同乘一辆战车,在长勺和齐军作战。

《曹刿论战》)②陈胜佐之,并杀两尉。

(陈胜帮助他一同杀死了两个军官。

《陈涉世家》)③肉食者谋之。

(当权者会谋划这件事的。

《曹刿论战》)2. 有时也作第一人称,译为“我”。

①太尉苟以为可教而辱教之,又幸矣。

(假如太尉认为我是个可教之才而不吝赐教,那就是我的福气了。

《上枢密韩太尉书》)(二)助词1.结构助词,译为“的”,有的可不译。

①予尝求古仁人之心。

(我曾探求过古时仁人的心境。

《岳阳楼记》)大大小小的案件,即使不能一一明察,也要根据实情去处理。

②小大之狱,虽不能察,必以情。

(《曹刿论战》)2.结构助词,放在主谓之间,取消句子的独立性,不译。

①医之好治不病以为功。

(医生喜欢给没病(的人)治病,把(治好“病”)作为(自己的)功劳。

《扁鹊见蔡桓公》)②于独爱莲之出淤泥而不染。

(我唯独喜爱莲花,它从淤泥中长出来,却不沾染污秽。

《爱莲说》)③臣以王吏之攻宋也,为与此同类。

(我认为大王手下的官吏攻打宋国,是和这种做法一样。

《公输》)3.音节助词。

用来调整音节,无义,一般不翻译。

①公将鼓之(鲁庄公将要下令击鼓进军《曹刿论战》)②久之,目似瞑,意暇甚(过了很久,狼好像闭上了眼,神情十分悠闲《狼》)③怅恨久之(因失望而叹息了许久《陈涉世家》)4.结构助词,是宾语提前的标志。

①何陋之有(这有什么简陋呢《陋室铭》)②宋何罪之有(宋国有什么罪呢《公输》)③而城居者未知之也。

(但住在城里的人不知道罢了《满井游记》)5.结构助词,是定语后置的标志。

①居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

(在朝廷里做高官就应当心系百姓;处在僻远的江湖间也不能忘记关注国家安危。

《岳阳楼记》)②北顾黄河之奔流。

(《上枢密韩太尉书》)(三)作动词,可译为“到”、“往”。

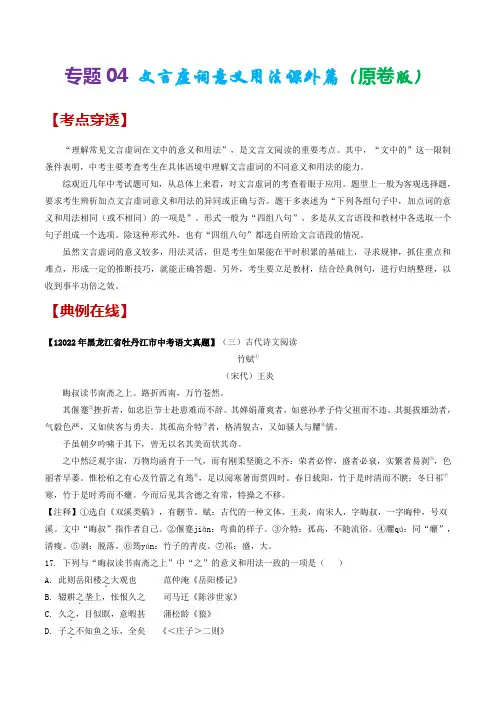

专题04文言虚词意义用法课外篇(原卷版)【考点穿透】“理解常见文言虚词在文中的意义和用法”,是文言文阅读的重要考点。

其中,“文中的”这一限制条件表明,中考主要考查考生在具体语境中理解文言虚词的不同意义和用法的能力。

综观近几年中考试题可知,从总体上来看,对文言虚词的考查着眼于应用。

题型上一般为客观选择题,要求考生辨析加点文言虚词意义和用法的异同或正确与否。

题干多表述为“下列各组句子中,加点词的意义和用法相同(或不相同)的一项是”。

形式一般为“四组八句”,多是从文言语段和教材中各选取一个句子组成一个选项。

除这种形式外,也有“四组八句”都选自所给文言语段的情况。

虽然文言虚词的意义较多,用法灵活,但是考生如果能在平时积累的基础上,寻求规律,抓住重点和难点,形成一定的推断技巧,就能正确答题。

另外,考生要立足教材,结合经典例句,进行归纳整理,以收到事半功倍之效。

【典例在线】【12022年黑龙江省牡丹江市中考语文真题】(三)古代诗文阅读竹赋①(宋代)王炎晦叔读书南斋之上。

路折西南,万竹苍然。

其偃蹇②挫折者,如忠臣节士赴患难而不辞。

其婵娟萧爽者,如慈孙孝子侍父祖而不违。

其挺拔雄劲者,气毅色严,又如侠客与勇夫。

其孤高介特③者,格清貌古,又如骚人与臞④儒。

予虽朝夕吟啸于其下,曾无以名其美而状其奇。

之中然泛观宇宙,万物均函育于一气,而有刚柔坚脆之不齐:荣者必悴,盛者必衰,实繁者易剥⑤,色丽者早萎。

惟松柏之有心及竹箭之有筠⑥,足以阅寒暑而贯四时。

春日载阳,竹于是时清而不腴;冬日祁⑦寒,竹于是时秀而不癯。

今而后见其含德之有常,特操之不移。

【注释】①选自《双溪类稿》,有删节。

赋:古代的一种文体。

王炎,南宋人,字晦叔,一字晦仲,号双溪。

文中“晦叔”指作者自己。

②偃蹇jiǎn:弯曲的样子。

③介特:孤高,不随流俗。

④臞qú:同“癯”,清瘦。

⑤剥:脱落。

⑥筠yún:竹子的青皮。

⑦祁:盛,大。

17. 下列与“晦叔读书南斋之上”中“之”的意义和用法一致的一项是()A. 此则岳阳楼之.大观也范仲淹《岳阳楼记》B. 辍耕之.垄上,怅恨久之司马迁《陈涉世家》C. 久之.,目似瞑,意暇甚蒲松龄《狼》D. 子之.不知鱼之乐,全矣《<庄子>二则》【22022年山东省临沂市中考语文真题】阅读下面的文言文,完成下面小题。

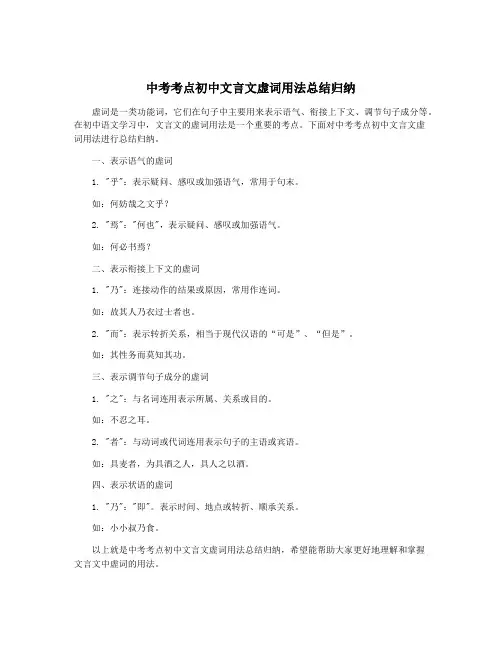

中考考点初中文言文虚词用法总结归纳

虚词是一类功能词,它们在句子中主要用来表示语气、衔接上下文、调节句子成分等。

在初中语文学习中,文言文的虚词用法是一个重要的考点。

下面对中考考点初中文言文虚

词用法进行总结归纳。

一、表示语气的虚词

1. "乎":表示疑问、感叹或加强语气,常用于句末。

如:何妨哉之文乎?

2. "焉":"何也",表示疑问、感叹或加强语气。

如:何必书焉?

二、表示衔接上下文的虚词

1. "乃":连接动作的结果或原因,常用作连词。

如:故其人乃衣过士者也。

2. "而":表示转折关系,相当于现代汉语的“可是”、“但是”。

如:其性务而莫知其功。

三、表示调节句子成分的虚词

1. "之":与名词连用表示所属、关系或目的。

如:不忍之耳。

2. "者":与动词或代词连用表示句子的主语或宾语。

如:具麦者,为具酒之人,具人之以酒。

四、表示状语的虚词

1. "乃":"即"。

表示时间、地点或转折、顺承关系。

如:小小叔乃食。

以上就是中考考点初中文言文虚词用法总结归纳,希望能帮助大家更好地理解和掌握

文言文中虚词的用法。

![[全]中考语文必考-文言文虚词用法及课内例句总结](https://uimg.taocdn.com/575d1ec1fad6195f302ba68c.webp)

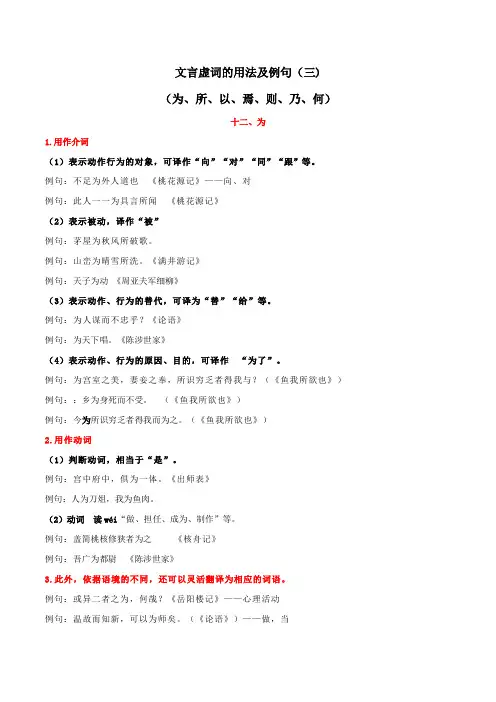

文言虚词的用法及例句(三)(为、所、以、焉、则、乃、何)十二、为1.用作介词(1)表示动作行为的对象,可译作“向”“对”“同”“跟”等。

例句:不足为外人道也《桃花源记》——向、对例句:此人一一为具言所闻《桃花源记》(2)表示被动,译作“被”例句:茅屋为秋风所破歌。

例句:山峦为晴雪所洗。

《满井游记》例句:天子为动《周亚夫军细柳》(3)表示动作、行为的替代,可译为“替”“给”等。

例句:为人谋而不忠乎?《论语》例句:为天下唱。

《陈涉世家》(4)表示动作、行为的原因、目的,可译作“为了”。

例句:为宫室之美,妻妾之奉,所识穷乏者得我与?(《鱼我所欲也》)例句::乡为身死而不受。

(《鱼我所欲也》)例句:今为所识穷乏者得我而为之。

(《鱼我所欲也》)2.用作动词(1)判断动词,相当于“是”。

例句:宫中府中,俱为一体。

《出师表》例句:人为刀俎,我为鱼肉。

(2)动词读wéi“做、担任、成为、制作”等。

例句:盖简桃核修狭者为之《核舟记》例句:吾广为都尉《陈涉世家》3.此外,依据语境的不同,还可以灵活翻译为相应的词语。

例句:或异二者之为,何哉?《岳阳楼记》——心理活动例句:温故而知新,可以为师矣。

(《论语》)——做,当例句:则凡可以辟患者何不为也?《鱼》——做例句:自以为不如。

《邹忌》——和“以”连用,译为“认为”例句:今为宫室之美为之。

(第一个是“为了”,第二个译为“接受”)例句:全石以为底。

《小石潭记》——作为例句:为坻为屿、为嵁为岩。

《小石潭记》——成为十三、“所”1. 与动词结合,组成名词性短语,表示“……的人”、“……的事物”、“……的情况”。

例句:此人一一为具言所闻。

(“所闻”即“所知道的事情”)(《桃花源记》)2. “所”和“以”连用。

(1)“所以”表示原因,可译为“……的原因”。

例:此先汉所以兴隆也。

(《出师表》)(2)“所以”表示手段或凭借,可译为“用……的方法”、“用这些来”。

例句:所以动心忍性。

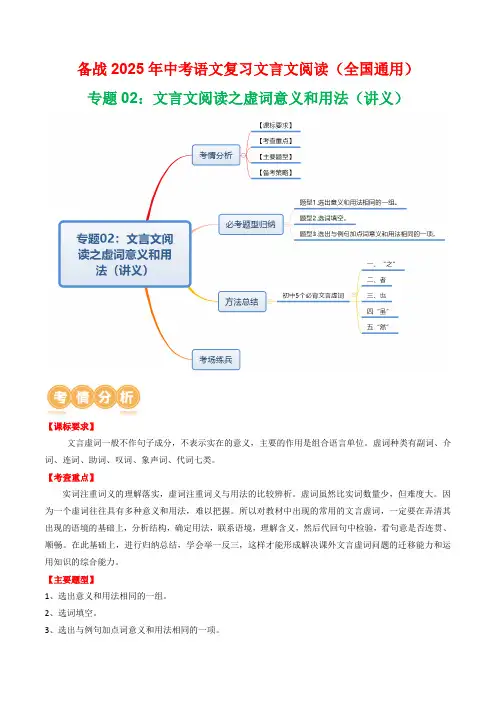

备战2025年中考语文复习文言文阅读(全国通用)专题02:文言文阅读之虚词意义和用法(讲义)【课标要求】文言虚词一般不作句子成分,不表示实在的意义,主要的作用是组合语言单位。

虚词种类有副词、介词、连词、助词、叹词、象声词、代词七类。

【考查重点】实词注重词义的理解落实,虚词注重词义与用法的比较辨析。

虚词虽然比实词数量少,但难度大。

因为一个虚词往往具有多种意义和用法,难以把握。

所以对教材中出现的常用的文言虚词,一定要在弄清其出现的语境的基础上,分析结构,确定用法,联系语境,理解含义,然后代回句中检验,看句意是否连贯、顺畅。

在此基础上,进行归纳总结,学会举一反三,这样才能形成解决课外文言虚词问题的迁移能力和运用知识的综合能力。

【主要题型】1、选出意义和用法相同的一组。

2、选词填空。

3、选出与例句加点词意义和用法相同的一项。

【备考策略】1、句意分析根据句子的大意推断虚词在文中的意义和用法。

2、交换理解如果给出两个句子,问判断句中某个虚词的用法是否相同,可以将其中能确定的一句中的虚词意义和用法代入另一句来理解,看句子是否讲得通。

如果讲得通,那意义和用法就是一样的。

3、词性界定有些文言词语兼有实词和虚词的双重性质有些文言虚词也往往兼有多种词性,根据上下文的语境,只要能推断出其词性不一样,那么其用法肯定也不同。

4.代入检验将某个虚词的基本意义和用法分别代入句子去理解,挑选其中讲得通的一项。

中考的虚词题大多采用课内外相结合的方式,课内的例句多是一些较典型的用法,应熟知,再以此推断另一个虚词的用法。

题型1.选出意义和用法相同的一组。

【例题剖析】【例1】(2024·四川内江·中考真题)阅读下列选文,完成下面小题。

甲若夫淫雨霏霏,连月不开,阴风怒号,浊浪排空,日星隐曜,山岳潜形,商旅不行,樯倾楫摧,薄暮冥冥,虎啸猿啼。

登斯楼也,则有去国怀乡,忧谗畏讥,满目萧然,感极而悲者矣。

至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷,沙鸥翔集,锦鳞游泳,岸芷汀兰,郁郁青青。

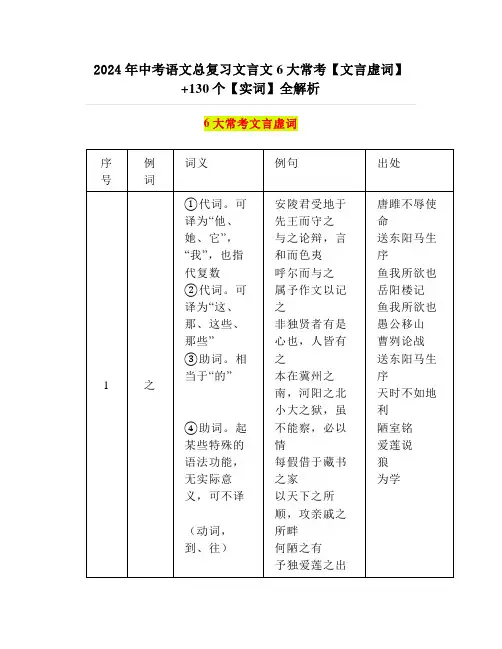

2024年中考语文总复习文言文6大常考【文言虚词】+130个【实词】全解析130个文言实词001.安①安能辨我是雄雌?(怎么)②安求其能千里也?(怎么)③燕雀安知鸿鹄之志哉?(怎么)④君谓计将安出?(怎么)⑤子非鱼,安知鱼之乐(怎么)⑥多歧路,今安在?(哪里)⑦子曰“汝安知鱼乐”(哪里、怎样)⑧然后知生于忧患而死于安乐也(安逸)⑨公曰“衣食所安,弗敢专也”(养)⑩风雨不动安如山(安稳)002.卑①先帝不以臣卑鄙(身份低微)003.被①同舍生皆被绮绣(通“披”,穿)②将军身被坚执锐(通“披”,穿)004.本①臣本布衣,躬耕于南阳(本来)②此之谓失其本心(本来)③本在冀州之南,河阳之北(本来)④庄子曰:“请循其本”(根源)005.比①曹操比与袁绍(相比)②每自比于管仲、乐毅(相比)③其两膝相比者(靠近)④比至陈(等到)006.鄙①先帝不以臣卑鄙(见识短浅)②肉食者鄙,未能远谋(目光短浅)007.毕①一时齐发,众妙毕备(全、都)②忽然抚尺一下,群响毕绝(全、都)③录毕,走送之,不敢稍逾约(完毕)④吾与汝毕力平险(用尽)008.别①士别三日(分别)②与世无别(区别)③余强饮三大白而别(告别)④驱之别院(另外)009.兵①兵革非不坚利也(兵器)②上使外将兵(士兵)010.病①未果,寻病终(得病)011.策①执策而临之(鞭子)②策之不以其道(鞭打)③策勋十二转(记录)012.曾①曾不能损魁父之丘(用在“不”前,加强否定语气)②曾不吝情去留(用在“不”前,加强否定语气)③计其长曾不盈寸(用在“不”前,加强否定语气)④曾益其所不能(通“增”增加)013.尝①未尝识书具(曾经)②予尝求古仁人之心(曾经)014.长①惟长堤一痕(与“短”相对)②舟首尾长八分有奇(长度)③北山愚公长息曰(长久)④而或长烟一空(大片)⑤幼有所长(成长)⑥以君为长者(敦厚、年长)⑦宋无长木(多余的)015.朝①朝服衣冠(早晨)②山间之朝暮也(早晨)③于是入朝见威王(朝廷)④皆朝于齐(朝拜)016.诚①此诚危急存亡之秋也(确实)②臣诚知不如徐公美(确实)③帝感其诚(诚心)④今诚以吾众诈自称公子扶苏项燕(如果)017.出①卷石底以出(露出)②奋袖出臂(露出)③水落而石出者(露出)④不复出焉(出去)⑤皆出酒食(拿出)⑥君谓计将安出(产生)⑦不敢出一言以复(发出)⑧力恶其不出于身也(使出)⑨出则无敌国外患者(在国外)⑩方出神(脱离)018.初①初极狭(起初)②初,权谓吕蒙曰(当初)③每至晴初霜旦(刚)④令初下(刚刚)019.辞①未尝稍降辞色(言辞)②蒙辞以军中多务(推脱)③旦辞爷娘去(告辞)020.从①便舍船,从口入(自)②问所从来(自)③从小丘西行百二十步(自)④从先人还家,于舅家见之(跟从)⑤太守归而宾客从也(跟从)⑥战则请从(跟从)⑦人知从太守游而乐(跟从)⑧小惠未徧,民弗从也(听从)⑨从民欲也(顺从)⑩从乡之先达执经叩问(向)⑪当余之从师也(跟从,跟……学习)⑫择其善者而从之(学习)⑬从流漂荡(顺、随)⑭鲦鱼出游从容(不急迫)⑮溯洄从之(追寻)。

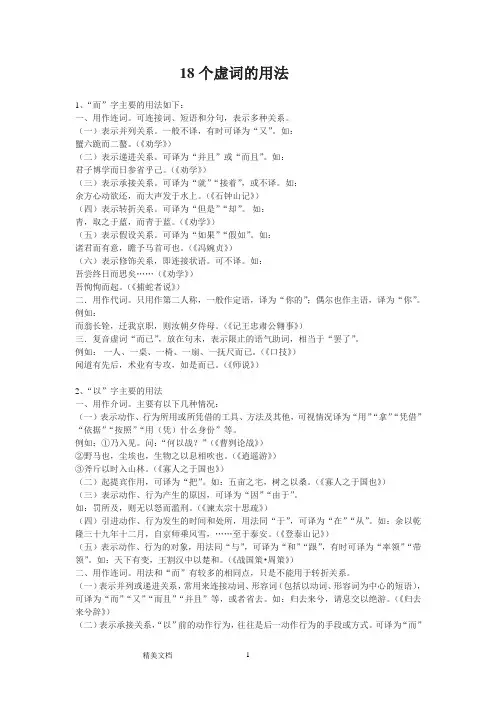

18个虚词的用法1、“而”字主要的用法如下:一、用作连词。

可连接词、短语和分句,表示多种关系。

(一)表示并列关系。

一般不译,有时可译为“又”。

如:蟹六跪而二螯。

(《劝学》)(二)表示递进关系。

可译为“并且”或“而且”。

如:君子博学而日参省乎己。

(《劝学》)(三)表示承接关系。

可译为“就”“接着”,或不译。

如:余方心动欲还,而大声发于水上。

(《石钟山记》)(四)表示转折关系。

可译为“但是”“却”。

如:青,取之于蓝,而青于蓝。

(《劝学》)(五)表示假设关系。

可译为“如果”“假如”。

如:诸君而有意,瞻予马首可也。

(《冯婉贞》)(六)表示修饰关系,即连接状语。

可不译。

如:吾尝终日而思矣……(《劝学》)吾恂恂而起。

(《捕蛇者说》)二.用作代词。

只用作第二人称,一般作定语,译为“你的”;偶尔也作主语,译为“你”。

例如:而翁长铨,迁我京职,则汝朝夕侍母。

(《记王忠肃公翱事》)三.复音虚词“而已”,放在句末,表示限止的语气助词,相当于“罢了”。

例如:一人、一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

(《口技》)闻道有先后,术业有专攻,如是而已。

(《师说》)2、“以”字主要的用法一、用作介词。

主要有以下几种情况:(一)表示动作、行为所用或所凭借的工具、方法及其他,可视情况译为“用”“拿”“凭借”“依据”“按照”“用(凭)什么身份”等。

例如:①乃入见。

问:“何以战?”(《曹刿论战》)②野马也,尘埃也,生物之以息相吹也。

(《逍遥游》)③斧斤以时入山林。

(《寡人之于国也》)(二)起提宾作用,可译为“把”。

如:五亩之宅,树之以桑。

(《寡人之于国也》)(三)表示动作、行为产生的原因,可译为“因”“由于”。

如:罚所及,则无以怒而滥刑。

(《谏太宗十思疏》)(四)引进动作、行为发生的时间和处所,用法同“于”,可译为“在”“从”。

如:余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,……至于泰安。

(《登泰山记》)(五)表示动作、行为的对象,用法同“与”,可译为“和”“跟”,有时可译为“率领”“带领”。

中考考点初中文言文虚词用法总结归纳

虚词是在语言中不表示具体意义但在句子中具有一定的语法功能的词,例如:“的”、“地”、“得”、“了”等。

初中文言文中虚词的使用较为频繁,对于学生的学习较为重要。

本文将对初中文言文中虚词的用法进行总结和归纳。

一、“的”的用法

“的”是最常见的虚词之一,主要用于以下几种情况:

1. 表示所属关系

比如“他的书包”、“我的家乡”等。

3. 表示补充说明

比如“看看那边的大海”、“听听雨的声音”等。

4. 表示描述某种状态

1. 修饰动词

比如“轻轻地走”、“大声地唱”等。

比如“蓝蓝的天空”、“美丽地笑”等。

比如“做得好”、“快得多”等。

2. 表示程度

1. 表示完成或变化

比如“吃饭了”、“下雨了”等。

4. 作为语气词

五、“地点助词”、“时间助词”、“动态助词”的用法

1. 地点助词

浙江美食,钟路章故居……这里的“故居”就是地点助词,用于修饰地点名词,表示

某个事件或状态发生在这个地方。

2. 时间助词

暑假快结束了,不久之后,我们就要步入新学年。

这里的“了”和“之后”就是时间助词,表述时间。

3. 动态助词

赵钰涵同学看完老师的一节优秀课,感触颇多,一定会收获很多。

这里的“一节”就是动态助词。

文言虚词的用法及例句(一)(之、者、也、虽、然)文言虚词在文言文中一般不作句子成分,不表示实在的意义,其主要作用是组合语言单位。

虚词种类:副词,介词、连词、助词、叹词、象声词、代词七类。

常见文言虚词共18个:之、者、也、虽、然、而、与、其、且、因、于、为、所、以、焉、则、乃、何。

一、“之”1.用作代词(1)人称代词,相当于现代汉语“我”、“他们”、“她们”、“它”、“它们”。

一般用在动词后面,作宾语。

例句:问所从来,具答之。

(代人,指桃花源中的人,相当于“他们”)(《桃花源记》)例句:学而时习之,不亦说乎?(代词,指学过的知识)(《论语》)例句:得之心而寓之酒也。

(代山水之乐)(《醉翁亭记》)例句:公与之乘,战于长勺。

(代人。

他,指曹刿。

)(《曹刿论战》)例句:执策而临之,曰:“天下无马!”(代千里马)(《马说》)例句:以其境过清,不宜久留,乃记之而去。

(指代小石潭的情景。

)(《小石潭记》)例句:亲戚畔之。

(代指寡助之至的君主)(《得道多助失道寡助》)例句:彼竭我盈,故克之。

(代指齐国军队)(《曹刿论战》)例句:陈胜佐之,并杀两尉。

(代指陈胜)(《陈涉世家》)(2)指示代词,相当于现代汉语“这”、“这样”“这件事”、“那”、“那样”等。

例句:渔人甚异之。

(指代渔人前面所看到的景象。

)(《桃花源记》)例句:属予作文以记之。

(代重修岳阳楼这件事)(《岳阳楼记》)例句:肉食者谋之。

(代这件事。

)(《曹刿论战》)例句:燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。

(代齐威王纳谏这件事)(《邹忌讽齐王纳谏》)2.用作助词(1)用于定语和名词之间,相当于“的”。

例句:水陆草木之花。

《爱莲说》例句:菊之爱,陱后鲜有闻。

《爱莲说》例句:朝廷之臣莫不畏王。

《邹忌讽齐王纳谏》例句:览物之情,得无异乎?《岳阳楼记》例句:予尝求古仁人之心。

《岳阳楼记》例句:小大之狱,虽不能察,必以情。

《曹刿论战》例句:禽兽之变诈几何哉?《狼》(2)用于主谓之间,取消句子独立性,可不译。

中考语文常考18个文言虚词汇总文言虚词包括代词、副词、介词、连词、助词、叹词等,常见的文言虚词有20个。

文言文中,虚词一般不作句子成分,不表示实在的意义。

主要的作用是组合语言单位。

下面仅列出部编初中语文的18个文言虚词及课文中的例子。

供大家集中复习和参考。

一、之1、代词。

代人、代事、代物。

问所从来,具答之。

——代人,指桃花源中的人,相当于“他们”。

《桃花源记》操蛇之神闻之。

——代事,指愚公移山,可译作“这件事”。

《愚公移山》学而时习之,不亦说乎?(代词,指学过的知识)(《论语.》)公与之乘,战于长勺。

(代人。

他,指曹刿。

)(《曹刿论战》)肉食者谋之。

(代这件事。

)(《曹刿论战》)默而识之。

(代学习所得。

)(《论语.》)渔人甚异之。

(指代渔人前面所看到的景象。

)(《桃花源记》)闻之,欣然规往。

(指代渔人进桃花源这件事。

)(《桃花源记》)以其境过清,不宜久留,乃记之而去。

(指代小石潭的情景。

)(《小石潭记》)执策而临之(代千里马)(《马说》)得之心而寓之酒也。

(代乐趣)(《醉翁亭记》)属予作文以记之。

(代重修岳阳楼这件事)(《岳阳楼记》)下视其辙,登轼而望之。

(代齐军)(《曹刿轮战》)燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。

(代齐威王纳谏这件事)(《邹忌讽齐王纳谏》)2、助词(1)相当于“的”。

予尝求古仁人之心。

《岳阳楼记》小大之狱,虽不能察,必以情。

《曹刿论战》朝廷之臣莫不畏王。

《邹忌讽齐王纳谏》(2)用于主谓之间,取消句子独立性,可不译。

予独爱莲之出淤泥而不染。

(《爱莲说》)大道之行也,天下为公。

《礼记·大道之行也》无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

《陋室铭》而不知太守之乐其乐也。

《醉翁亭记》当余之从师也。

《送东阳马生序》由此观之,王之蔽甚矣。

《邹忌讽齐王纳谏》夫专诸之刺王僚也(3)宾语提前的标志,没有实在意义。

孔子云:何陋之有?《陋室铭》(4)定语后置的标志,可译为“的”。

马之千里者。

《马说》居庙堂之高则忧其民,处江湖之远则忧其君。

中考考点初中文言文虚词用法总结归纳

中考将近,很多同学们在备考中文时,可能会发现文言文的虚词用法比较难以掌握。

虚词是指没有实在意义,只起连词或语气助词作用的词语。

下面我们来总结一下文言文中常用的虚词用法。

1.“之”:代替名词或代词,常用于主语、宾语或定语中,具有强调作用或表示抽象意义。

例如:“之言”、“是之谓”、“书之读者”、“故天之生物也”等。

2.“乎”:表示疑问或感叹,常用于疑问句、祈使句。

例如:“汝何不食乎”、“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜乎”等。

3.“兮”:表示语气,可以用在句中或文章结尾,多表达感叹、思考、疑问等情感。

例如:“人生几何兮”、“尘缘空相碍,佛义自然兮”等。

4.“者”:通常作为“的”或“之”的意思,也可以表示抽象概念或人物身份,常用于定语或状语从句中。

例如:“人之所以在天地之间者,以其安乐也”、“所得者多而所失者少,此人之幸也”等。

5.“而”:表示并列关系或转折关系,还可以表示条件、目的、结果等。

例如:“天生万物而不能自存,地载万物而不能自灭”、“读书破万卷,下笔如有神而已”等。

6.“之所以”的结构:表示原因,起到强调作用。

例如:“之所以爱情难以用金钱衡量,是因为人类的感情是无价之宝”等。

7.“曰”:表示说的意思,通常用于引出直接引语或者是引出自己要说的话。

例如:“曰:‘人生在世,应当多读书’”等。

中考语文复习初中文言文虚词用法归纳总结1、之:代词,代前面出现的人、事、物。

渔人甚异之《桃花源记》愿陛下亲之信之《出师表》助词,用在主谓之间,无意义。

两狼之并驱如故《狼》无丝竹之乱耳《陋室铭》结构助词,“的”。

忘路之远近《桃花源记》小大之狱,虽不能察《曹刿论战》复指代词,译为“这样的,那样的”。

曾不能损魁父之丘《愚公移山》动词,译为“到”。

辍耕之陇上《陈涉世家》音节助词,无实际意义,可不译。

怅恨久之《陈涉世家》久之,目似瞑《狼》提前的标志。

何陋之有《陋室铭》莲之爱,同予者何人《爱莲说》2、以:介绍动作行为所使用的工具、凭借的条件,可译为“凭借、用”。

以刀劈狼首《狼》介绍行为动作的对象,可译为“把”。

屠惧,投以骨《狼》咨臣以当世之事《出师表》介绍行为动作的原因,可译为“因为”“由于”。

不以物喜,不以己悲《岳阳楼记》介绍行为动作发生的根据,可译为“根据”。

小大之狱,虽不能察,必以情《曹刿论战》表目的,可译为“来”“用来”“以便"。

意将隧入以攻其后也《狼》家贫无从致书以观《送东阳马生序》表原因,可译为“由于”“因为”。

扶苏以数谏故《陈涉世家》表结果,可译为“以致”。

引喻失义,以塞忠谏之路也《出师表》表连接,可译为“而”。

手自笔录,计日以还《送东阳马生序》3、而:表顺接,可译为“然后”“就”。

温故而知新《论语》聚室而谋曰《愚公移山》表转折,可译为“却”“可是”。

人不知而不慍《论语》表并列,可译为“并且”。

黑质而白章《捕蛇者说》望之蔚然而深秀者,琅琊也《醉翁亭记》表修饰,可译为“地”。

默而识之《论语》 吾恂恂而起《捕蛇者说》4、其:代词,通常作第三人称代词,可以代人、代事、代物。

有时在句子里做定语。

代人,可译为“他的”“她的”;代事、代物,可译为“它的”。

屠大窘,恐前后受其敌《狼》 既出,得其船《桃花源记》如果“其”后面跟的是代词,那么“其”就译为“其中的”,做定语。

其一犬坐于前《狼》特殊指代,第一人称代词。

中考语文文言文复习资料:常见文言虚词六、常见文言虚词之1、用作代词:能够代人、代物、代事。

代人多是第三人称。

译为他(他们)、它(它们)。

例:策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其义,执策而临之,曰:“天下无马!”(《马说》)2、用作助词:(一)结构助词,定语的标志。

用在定语和中心语(名词)之间,可译为“的”,有的可不译。

例:小大之狱,虽不能察,必以情。

(《曹刿论战》)(二)结构助词,宾语前置的标志。

用在被提早的宾语之后,动词谓语或介词之前,译时应省去。

例:宋何罪之有?(《公输》)(三)结构助词。

当主谓短语在句中作为主语、宾语或一个分句时,“之”用在主语和谓语之间,起取消句子独立性的作用,可不译。

译时也可省去。

例:孤之有孔明,犹鱼之有水也。

(《隆中对》)(四)音节助词。

用在形容词、副词或某些动词的末尾,或用在三个字之间,使之凑成四个字,只起调整音节的作用,无义,译时应省去。

例:顷之,一狼径去,其一犬坐于前。

(《狼》)3、用作动词:可译为“去、往、到”。

例:辍耕之垄上(《陈涉世家》)经历顺口溜:之字可代人事物,定名之间可译“的”;用作动词“去、往、到”,用作助词可不译。

其1、用作第三人称,相当于“他、她、它(们)。

例:妻跪问其故。

2、活用为第一人称。

相当于“我(的)”、“自己(的)。

例:并自为其名。

(《伤仲永》)3、在句中表示反问语气,相当于“难道”、“如何”。

例:其真无马邪?(《马说》)4、指示代词,相当于“那”“这”之类的词。

例:其人视端容寂,若听茶声然。

(《核舟记》)5 、指示代词.表示“其中的”,后面多为数词。

例:蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富.经历顺口溜:其字可代我和他,远指近指“这”和“那”;后带数词译“其中”,表示反问译“难道”。

以1、作为介词表示凭借,译为“凭、靠”例:乃入见。

问:“何以战?”(《曹刿论战》)表示工具、方式、方法,译为“用、拿、把、按照”例:贫者自南海还,以告富者。