抗抑郁药分类

- 格式:doc

- 大小:57.50 KB

- 文档页数:2

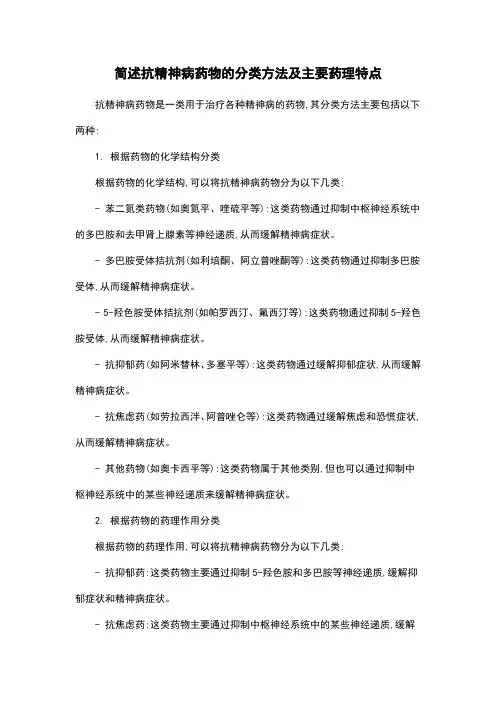

简述抗精神病药物的分类方法及主要药理特点抗精神病药物是一类用于治疗各种精神病的药物,其分类方法主要包括以下两种:1. 根据药物的化学结构分类根据药物的化学结构,可以将抗精神病药物分为以下几类:- 苯二氮类药物(如奥氮平、喹硫平等):这类药物通过抑制中枢神经系统中的多巴胺和去甲肾上腺素等神经递质,从而缓解精神病症状。

- 多巴胺受体拮抗剂(如利培酮、阿立普唑酮等):这类药物通过抑制多巴胺受体,从而缓解精神病症状。

- 5-羟色胺受体拮抗剂(如帕罗西汀、氟西汀等):这类药物通过抑制5-羟色胺受体,从而缓解精神病症状。

- 抗抑郁药(如阿米替林、多塞平等):这类药物通过缓解抑郁症状,从而缓解精神病症状。

- 抗焦虑药(如劳拉西泮、阿普唑仑等):这类药物通过缓解焦虑和恐慌症状,从而缓解精神病症状。

- 其他药物(如奥卡西平等):这类药物属于其他类别,但也可以通过抑制中枢神经系统中的某些神经递质来缓解精神病症状。

2. 根据药物的药理作用分类根据药物的药理作用,可以将抗精神病药物分为以下几类:- 抗抑郁药:这类药物主要通过抑制5-羟色胺和多巴胺等神经递质,缓解抑郁症状和精神病症状。

- 抗焦虑药:这类药物主要通过抑制中枢神经系统中的某些神经递质,缓解焦虑和恐慌症状。

- 抗精神病药物:这类药物主要通过抑制中枢神经系统中的某些神经递质,缓解精神病症状。

- 镇静催眠药:这类药物主要通过镇静和催眠作用,缓解焦虑、恐慌和失眠等精神症状。

- 其他药物:这类药物属于其他类别,但也可以通过抑制中枢神经系统中的某些神经递质来缓解精神病症状。

拓展:除了上述分类方法外,还有一些其他的分类方法,例如根据药物的不良反应分类,或根据药物的治疗范围分类等。

同时,在临床实践中,还常常根据患者的具体症状和病情,选择不同的抗精神病药物进行治疗。

抗抑郁药的历史与药物治疗【摘要】抗抑郁药的历史可以追溯到20世纪50年代,首次抗抑郁药物伊帕吉酮的发现开启了抗抑郁药物治疗的新时代。

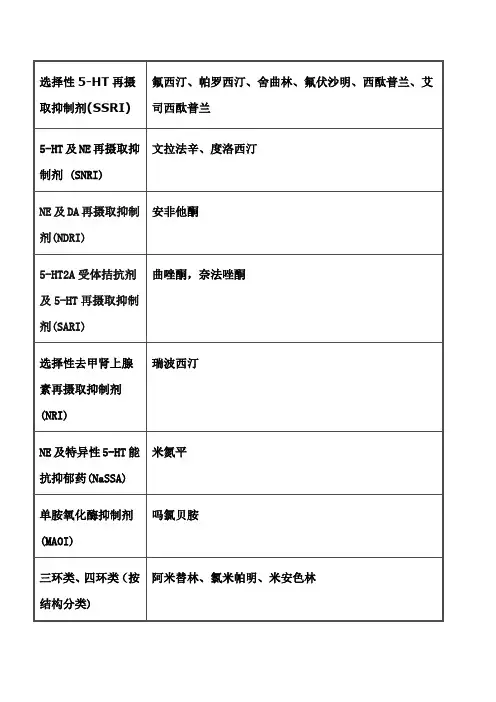

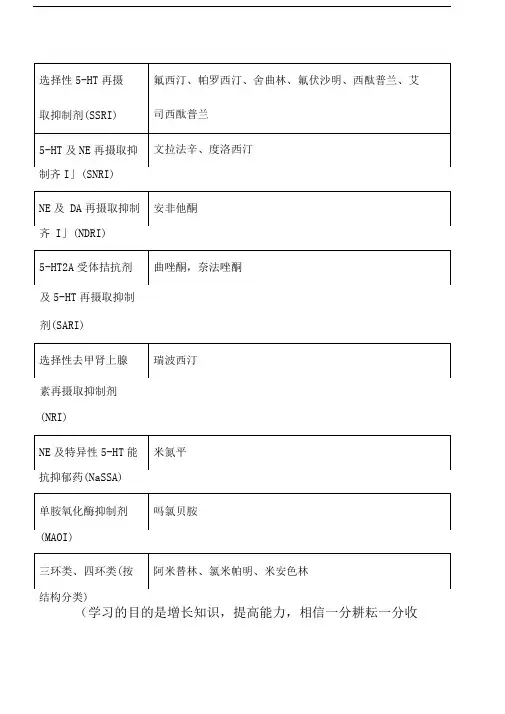

随着科学技术的不断发展,抗抑郁药物的分类也逐渐多样化,主要包括SSRI、SNRI等。

在日常临床实践中,常用的抗抑郁药物有帕罗西汀、氯米帕明等。

药物治疗也伴随着一系列副作用,如情绪波动、失眠等,患者需在就医过程中注意相关事项。

值得注意的是,抗抑郁药在治疗抑郁症中起到了重要作用,但未来的发展方向仍需深入研究,以提高治疗效果并减少副作用,为抑郁症患者带来更多希望。

【关键词】抗抑郁药,抑郁症,药物治疗,历史,分类,副作用,注意事项,作用,发展方向1. 引言1.1 抗抑郁药的历史抗抑郁药的历史可以追溯到20世纪50年代,当时意外发现了一些药物对抑郁症有治疗效果。

最早被广泛应用的抗抑郁药是氯丙咪嗪,它是一种三环抗抑郁药,被证实可以减轻抑郁症状。

随后,氯丙咪嗪的改进版本氟西汀被开发出来,成为目前应用最广泛的抗抑郁药之一。

随着科学技术的发展,越来越多种类的抗抑郁药陆续被研发出来,以满足不同患者的需求。

抗抑郁药的历史充满了挑战和突破,它们为抑郁症的治疗提供了重要的帮助,改善了许多患者的生活质量。

抗抑郁药的历史是一段充满希望和进步的旅程,它们的不断完善和创新也为未来的抗抑郁药研发奠定了基础。

抑郁症是一种常见的心理疾病,抗抑郁药的发展为患者们带来了福音,让他们可以更好地战胜抑郁症,重拾快乐的生活。

1.2 药物治疗的重要性药物治疗在抑郁症管理中扮演着至关重要的角色。

抑郁症是一种常见的情绪障碍,会严重影响患者的生活质量和心理健康。

针对抑郁症的药物治疗可以帮助患者减轻症状、改善心理状况,促进康复和预防复发。

药物治疗能够在短时间内减轻抑郁症症状,迅速改善患者的精神状态,提高其对生活的积极性和抗逆性。

而且,相比其他治疗方法,药物治疗是一种相对简便、便捷的方式,适用于多数抑郁症患者。

在一些情况下,药物治疗也可以在心理治疗等辅助下起到更好的效果,使患者更容易恢复健康。

抗抑郁药物分类及作用机制一、杂环抗抑郁药这一类药物曾经是主要的抗抑郁药,包括三环类抗抑郁药(如阿米替林、丙米嗪和地昔帕明)、改良的三环类抗抑郁药和四环类抗抑郁药。

三环类抗抑郁药作用机制是:抑制神经末梢突触前膜对单胺类神经递质(如5-HT、NE等的再摄取),使得人体内5-HT、NE等神经递质增多,从而达到抗抑郁的作用。

由于存在不良反应,目前仅用于难治性抑郁症患者。

四环类抗抑郁药:(麦普替林、米安舍林、司普替林)的作用机理与TCAs药物基本相似,也归于TCAs类药物。

具有疗效快,副作用少等优点,其主要对抗抑郁症患者的焦虑情绪以及睡眠不良等情况,适用于各型抑郁症患者,尤其适用于焦虑性抑郁症患者。

近年来,由于此类药物的安全性远低于新型抗抑郁药物,临床上已经不使用此类药物。

杂环类抗抑郁药通过阻断突触间隙5-HT的再摄取,在一定程度上增加了主要去甲肾上腺素的可用性。

长期使用可以下调突触后膜alpha-1肾上腺受体的功能,是常见抗抑郁药的最终作用机制。

尽管有效,但这类药物现在很少用,因为与其他抗抑郁药物相比剂量较大时容易引起中毒反应。

杂环类抗抑郁药更常见的不良反应与其对毒蕈碱、组胺和alpha1肾上腺受体的阻断作用有关。

许多类杂环抗抑郁药具有较强的抗胆碱能作用,因此不适用于老年患者及前列腺增生患者、青光眼患者或慢性便秘的患者。

所有杂环抗抑郁药,尤其是马普替林和氯米帕明,容易降低癫痫发作阈值。

二、单胺氧化酶抑制剂代表药物:苯乙肼、异卡波肼、安非他明和司来吉林。

药理机理为:不可逆地结合并灭活单胺氧化酶,从而防止神经递质如5-羟色胺、肾上腺素、去甲肾上腺素和多巴胺的降解,使其在体内积累,达到抗抑郁的目的。

但随着在临床的应用,问题也逐渐显现,现已被弃用。

这些药物抑制3类生物源性胺(去甲肾上腺素、多巴胺、5-TH)和其他苯乙胺氧化脱氨基反应。

当选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRIs)、三环抗抑郁药,有时甚至电休克疗法(ECT)无效时,它们的主要价值是治疗难治性或非典型抑郁症。

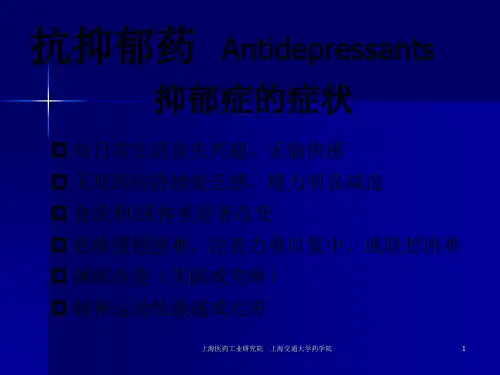

抗抑郁药和抗帕金森病药抑郁障碍是一种常见的心境障碍,可由各种原因引起,以显著而持久的心境低落为主要临床特征,且心境低落与其处境不相称,临床表现可以从闷闷不乐到悲痛欲绝,甚至发生木僵;部分病例有明显的焦虑和运动性激越;严重者可出现幻觉、妄想等精神病性症状。

• 多数病例有反复发作的倾向,每次发作大多数可以缓解,部分可有残留症状或转为慢性。

与焦虑障碍鉴别(常常共患,诊断优先级不同)–抑郁核心情绪全面抑制。

认知抑制。

–焦虑核心情绪过度紧张。

认知歪曲,自寻烦恼,强求。

焦虑障碍临床表现•躯体症状:植物神经系统反应如颜面潮红、出汗、心悸、胸闷、气短、颤抖等。

精神/行为症状:紧张恐惧,搓手顿足,坐立不安,来回踱步,并同时有内心紧张不安。

抑郁症的发病机制——单胺学说与应激学说抑郁障碍病因----各神经递质假说抑郁障碍病因----素质-应激假说其他机制:谷氨酸能神经传递改变;GABA能神经传递减少;异常的昼夜节律;神经甾体合成缺乏;受损的内源性阿片样功能;单胺—乙酰胆碱失衡;细胞因子介导的免疫系统和大脑之间的交联脑内的神经递质兴奋性神经递质如谷氨酸。

抑制性神经递质如γ-氨基丁酸、甘氨酸。

单胺类神经递质如去甲肾上腺素、多巴胺、5-羟色胺。

其他神经递质如组胺、乙酰胆碱。

神经肽如内源性阿片肽、脑啡肽、β-内啡肽、P物质、下丘脑释放因子、促肾上腺皮质激素释放激素。

5-羟色胺可以经单胺氧化酶灭活自身受体介导的负反馈机制有利于突触间隙单胺递质稳态平衡自身受体:递质直接激动位于本神经末梢突触前膜的受体,对本递质释放产生负或正反馈调节作用。

异身受体:递质激动突触前膜受体,调节其他递质的释放。

1.抗抑郁药作用机制(1)作用于单胺转运体——抑制重摄取(2)作用于MAO——抑制单胺降解(3)作用于突触前膜自身受体——抑制负反馈(4)增强突触受体后信号传导通路增加单胺在突触间隙浓度→ 增强单胺的突触功能2.抗抑郁药的分类单胺再摄取抑制剂非选择性NE/5-HT再摄取抑制剂——丙米嗪(三环类)选择性NE再摄取抑制剂——马普替林(四环类)选择性5-HT再摄取抑制剂——氟西汀单胺氧化酶抑制剂非竞争性抑制剂——苯乙肼竞争性抑制剂——吗氯贝胺非典型抗抑郁药α2受体阻断剂——曲唑酮、米氮平5-HT2受体的阻断剂——曲唑酮、米氮平3.药物治疗A级推荐药物(五大类12种):氟西汀、帕罗西汀、氟伏沙明、舍曲林、西酞普兰、艾司西酞普兰、文拉法辛、度洛西汀、米氮平、米那普仑、安非他酮、阿戈美拉汀• B级推荐药物:阿米替林、氯丙咪嗪、多塞、丙咪嗪、马普替林、米安色林、曲唑酮、瑞波西汀、噻奈普汀• C级推荐药物:吗氯贝胺选择性5-HT再摄取抑制剂——抗抑郁的首选药物,也是治疗抑郁相关性失眠的首选药物常用SSRI——“六朵金花”SSRI的作用靶点并不单一,具有次级药理作用氟西汀、舍曲林、帕罗西汀、氟伏沙明、西酞普兰、艾司西酞普兰氟西汀又名百忧解作用机制:选择性抑制5-HT再摄取,使突触间隙5-HT含量升高而达到洽疗目的;适应于各种类型和不同严重程度的抑郁障碍;不良反应包括胃肠道反应,上呼吸道、子宫和脑出血,增加自杀的危险性。

精神药品定义及分类标准

精神药品是一类用于调节人类心理状态和行为的药物。

根据其作用机制和用途,精神药品通常被分为抗抑郁药、抗焦虑药、抗精神分裂症药、镇静催眠药等几大类。

1. 抗抑郁药

抗抑郁药是治疗抑郁症的药物,通过调节神经递质的水平来减轻抑郁症患者的

症状。

常见的抗抑郁药包括SSRI类药物、三环类抗抑郁药等。

2. 抗焦虑药

抗焦虑药是用于缓解焦虑和焦虑症状的药物,可以帮助患者恢复平静和放松。

常见的抗焦虑药包括苯二氮䓬类药物、丙戊酸盐类药物等。

3. 抗精神分裂症药

抗精神分裂症药是用于控制精神分裂症患者的幻觉、妄想和情绪紊乱等症状的

药物。

常见的抗精神分裂症药包括典型抗精神病药、非典型抗精神病药等。

4. 镇静催眠药

镇静催眠药是用于治疗失眠和焦虑的药物,可以帮助患者入睡和保持睡眠。

常

见的镇静催眠药包括苯二氮䓬类药物、非苯二氮䓬类药物等。

总的来说,精神药品在医疗领域中扮演着重要的角色,能够有效地帮助患者改

善心理状态和行为问题。

然而,在使用精神药品时,需慎重选择药物并遵医嘱使用,以免出现不良反应或药物滥用等问题。

精神类药物知识点总结精神类药物是指用于治疗精神疾病的药物,包括抗抑郁药、抗焦虑药、抗精神病药等。

这些药物可以改善患者的情绪、认知和行为问题,提高患者的生活质量。

在临床上,精神类药物被广泛应用于治疗各种精神疾病,如抑郁症、焦虑症、精神分裂症等。

本文将从药物分类、作用机制、副作用以及使用注意事项等方面对精神类药物进行详细介绍。

一、药物分类1. 抗抑郁药抗抑郁药主要用于治疗抑郁症,可以改善患者的情绪状态,减少抑郁症状。

常用的抗抑郁药包括三环抗抑郁药、SSRI抗抑郁药、SNRI抗抑郁药等。

三环抗抑郁药主要通过阻断去甲肾上腺素和5-羟色胺再摄取来产生抗抑郁作用,但由于其副作用较多,目前临床上使用较少。

SSRI抗抑郁药和SNRI抗抑郁药则是近年来新开发的抗抑郁药物,作用机制更加精准,且副作用相对较少。

2. 抗焦虑药抗焦虑药主要用于治疗焦虑症,可以减少焦虑和恐惧感,改善患者的情绪状态。

常用的抗焦虑药包括苯二氮䓬类药物、丁螺环酮类药物、5-HT1A受体激动剂等。

苯二氮䓬类药物是最常用的抗焦虑药物,主要通过增强γ-氨基丁酸在中枢神经系统的抑制作用来产生抗焦虑作用,但长期使用会引起耐受和依赖。

丁螺环酮类药物和5-HT1A受体激动剂则是近年来新开发的抗焦虑药物,具有较高的选择性和安全性。

3. 抗精神病药抗精神病药主要用于治疗精神分裂症等精神疾病,可以减轻幻觉、妄想等症状,改善患者的认知和行为问题。

常用的抗精神病药包括传统抗精神病药和非经典抗精神病药。

传统抗精神病药主要通过阻断多巴胺受体在中枢神经系统的作用来产生抗精神病作用,但由于其副作用较多,目前临床上使用较少。

非经典抗精神病药则是近年来新开发的抗精神病药物,具有更高的选择性、更少的副作用和更好的安全性。

二、作用机制1. 抗抑郁药的作用机制抗抑郁药的作用机制主要与脑内多巴胺、去甲肾上腺素和5-羟色胺等神经递质有关。

抑郁症患者的脑内神经递质水平发生了改变,导致情绪调节功能紊乱,而抗抑郁药主要通过调节脑内神经递质的水平来产生抗抑郁作用。

抗抑郁药物研究报告研究报告:抗抑郁药物的研究摘要:本研究旨在探讨抗抑郁药物的研究进展,包括药物的分类、作用机制、临床应用及副作用等方面。

通过对现有研究的综述和分析,本文旨在为抗抑郁药物的进一步研究和临床应用提供参考。

一、引言抑郁症是一种常见的心理疾病,严重影响患者的生活质量。

抗抑郁药物作为抑郁症的主要治疗方式之一,已经在临床中得到广泛应用。

然而,目前仍然存在一些问题,如药物的副作用和治疗效果的个体差异等。

因此,深入研究抗抑郁药物的分类、作用机制和临床应用,对于提高治疗效果和减少副作用具有重要意义。

二、抗抑郁药物的分类抗抑郁药物可以分为三大类:单胺类抗抑郁药物、双胺类抗抑郁药物和其他类抗抑郁药物。

单胺类抗抑郁药物包括三环类抗抑郁药和四环类抗抑郁药,主要通过抑制单胺转运体来起到抗抑郁作用。

双胺类抗抑郁药物包括选择性5-羟色胺再摄取抑制剂和选择性去甲肾上腺素再摄取抑制剂,主要通过抑制相应的神经递质转运体来发挥作用。

其他类抗抑郁药物包括非选择性单胺氧化酶抑制剂和单胺氧化酶-B 抑制剂等。

三、抗抑郁药物的作用机制抗抑郁药物的作用机制复杂多样,主要包括增加神经递质的浓度、促进神经新生和改善神经网络连接等。

单胺类抗抑郁药物通过抑制神经递质的再摄取来增加其浓度,从而改善抑郁症状。

双胺类抗抑郁药物则通过选择性抑制5-羟色胺和去甲肾上腺素的再摄取来发挥作用。

此外,抗抑郁药物还可以促进神经新生和改善神经网络连接,进一步改善抑郁症状。

四、抗抑郁药物的临床应用抗抑郁药物在临床中广泛应用于抑郁症的治疗。

根据患者的症状和疾病严重程度,医生会选择合适的药物进行治疗。

在治疗过程中,医生需要根据患者的病情和药物的副作用进行调整,以达到最佳的治疗效果。

五、抗抑郁药物的副作用抗抑郁药物的副作用是临床应用中需要重点关注的问题之一。

常见的副作用包括头晕、恶心、失眠、性功能障碍等。

此外,长期使用抗抑郁药物还可能导致药物依赖和耐药性的产生。

因此,在临床应用中需要密切监测患者的病情和副作用,及时调整治疗方案。

精神科药品的主要分类

在精神科治疗中,药物是必不可少的治疗手段之一。

根据其作用机制和药效特点,精神科药品大致可以分为以下几类:

1. 抗抑郁药

抗抑郁药主要用于治疗抑郁症,可以改善患者的情感状态和精神活动水平,缓解抑郁症状,提高生活质量。

常用的抗抑郁药有三环类抗抑郁药、SSRI类抗抑郁药、SNRI类抗抑郁药等。

2. 抗焦虑药

抗焦虑药主要用于治疗各种焦虑症及相关疾病,如广泛性焦虑症、恐惧症、强迫症等。

这类药物可以缓解患者的焦虑和不安情绪,减轻身体症状,提高睡眠质量。

常用的抗焦虑药有苯二氮类药物、非苯二氮类药物等。

3. 抗精神病药

抗精神病药主要用于治疗各种精神疾病,如精神分裂症、躁郁症、情感性精神障碍等。

这类药物可以减少幻觉、妄想等症状,改善认知功能,增加社交能力。

常用的抗精神病药有典型抗精神病药、非典型抗精神病药等。

4. 镇定安眠药

镇定安眠药主要用于治疗各种睡眠障碍和紧张不安等症状。

这类药物可以缓解患者焦虑、紧张、烦躁等情绪,促进睡眠,改善睡眠质量。

常用的镇定安眠药有苯二氮类药物、非苯二氮类药物等。

5. 情绪稳定剂

情绪稳定剂主要用于治疗双相情感障碍、躁郁症等疾病。

这类药物可以平稳情绪,减少情绪波动,缓解躁狂发作,减轻抑郁症状。

常用的情绪稳定剂有碳酸锂、抗癫痫药物等。

总之,精神科药品种类繁多,临床上需要根据患者的具体情况和病情特点,选择合适的药品进行治疗。

同时,药物治疗应注意合理用药、避免药物滥用及副作用等问题。

抗抑郁药分类

根据机制分类根据种类分类代表药物及记忆

一、抑制再摄取1. 抑制5-HT的再摄取,

有戒断反应(特别是帕罗

西汀),

①选择性5-HT(5-羟色

胺)再摄取抑制剂(SSRI)

舍曲林、帕罗西汀、西

酞普兰、艾司西酞普兰、

乌蛇怕上西天

2. 抑制去甲肾的再摄取②选择性去甲肾上腺素再

摄取抑制剂

瑞波西汀假去瑞士

③四环类马普替林驷马难追

3. 抑制5-HT、去甲肾再

摄取

④5-HT及去甲肾上腺素

再摄取抑制剂

文拉法辛、度洛西汀温度(治难治性抑郁

症)

⑤三环类阿米替林、丙米嗪、氯米

帕明、多塞平

三米多

二、增加释放4.阻断突触前α2受体,

NE和5-HT间接增加释

放。

⑥去甲肾能及特异性

5-HT能抗抑郁药

米氮平

(间接增加释放

四、抑制摄取增加释放5.抑制突前膜5-HT的再

摄取;

拮抗突前膜α2受体,增

加去甲肾释放;

拮抗5-HT1受体;

拮抗中枢α1受体。

但不影响中枢多巴胺的再

摄取。

⑦5-HT受体阻断剂/再摄

取抑制剂

曲唑酮:

抑制5-HT摄取;

增加去甲肾.释放

五、减少降解6.抑制A型单胺氧化酶,

减少去甲肾、5-HT及多

巴胺的降解

⑧单胺氧化酶抑制剂吗氯贝胺:

(减少降解)

单马减少降解

根据机制分类根据种类分类代表药物及记忆

一、抑制再摄取1. 抑制5-HT的再

摄取,

有戒断反应(特

别是帕罗西汀),

①选择性5-HT

(5-羟色胺)再摄

取抑制剂(SSRI)

舍曲林、帕罗西

汀、西酞普兰、

艾司西酞普兰、

乌蛇怕

上西天

2. 抑制去甲肾的

再摄取

②选择性去甲肾

上腺素再摄取抑

制剂

瑞波西汀假去瑞

士

③四环类马普替林驷马难

追

3. 抑制5-HT、去

甲肾再摄取

④5-HT及去甲肾

上腺素再摄取抑

制剂

文拉法辛、度洛

西汀

温度(治

难治性

抑郁症)

⑤三环类阿米替林、丙米

嗪、氯米帕明、

多塞平

三米多

二、增加释放4.阻断突触前α2受体,NE和

5-HT间接增加释放。

⑥去甲肾能及特

异性5-HT能抗

抑郁药

米氮平

(间接增加

释放

四、抑制摄取增加释放5.抑制突前膜5-HT的再摄取;

拮抗突前膜α2受体,增加去

甲肾释放;

拮抗5-HT1受体;

拮抗中枢α1受体。

但不影响中枢多巴胺的再摄

取。

⑦5-HT受体阻断

剂/再摄取抑制剂

曲唑酮:

抑制5-HT摄

取;

增加去甲肾.释

放

五、减少降解6.抑制A型单胺氧化酶,减少

去甲肾、5-HT及多巴胺的降

解

⑧单胺氧化酶抑

制剂:吗氯贝胺

(单马减少降

解)。