12实验十二 维生素C注射液的分析

- 格式:doc

- 大小:38.00 KB

- 文档页数:2

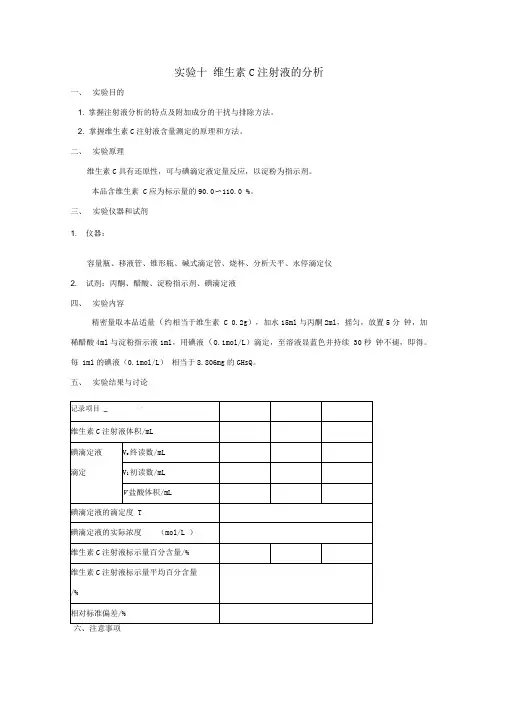

实验十维生素C注射液的分析

一、实验目的

1. 掌握注射液分析的特点及附加成分的干扰与排除方法。

2. 掌握维生素C注射液含量测定的原理和方法。

二、实验原理

维生素C具有还原性,可与碘滴定液定量反应,以淀粉为指示剂。

本品含维生素 C应为标示量的90.0〜110.0 %。

三、实验仪器和试剂

1. 仪器:

容量瓶、移液管、锥形瓶、碱式滴定管、烧杯、分析天平、永停滴定仪

2. 试剂:丙酮、醋酸、淀粉指示剂、碘滴定液

四、实验内容

精密量取本品适量(约相当于维生素 C 0.2g),加水15ml与丙酮2ml,摇匀,放置5分钟,加稀醋酸4ml与淀粉指示液1ml,用碘液(O.1mol/L)滴定,至溶液显蓝色并持续 30秒钟不褪,即得。

每 1ml的碘液(0.1mol/L)相当于8.806mg的GHsQ。

五、实验结果与讨论

1、碘量法操作中,应用碘量瓶。

维生素C还原性强,操作时应迅速(维生素C在空气中易被氧化,过滤、滴定等操作应迅速)七、思考题

1. 试简述维生素 C的结构与分析方法之间的关系。

2. 用碘量法测定含量时,加入丙酮和稀醋酸的目的是什么 ?。

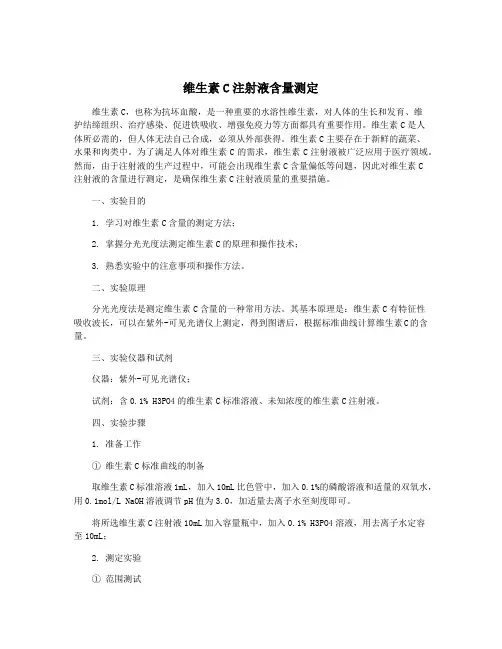

维生素C注射液含量测定维生素C,也称为抗坏血酸,是一种重要的水溶性维生素,对人体的生长和发育、维护结缔组织、治疗感染、促进铁吸收、增强免疫力等方面都具有重要作用。

维生素C是人体所必需的,但人体无法自己合成,必须从外部获得。

维生素C主要存在于新鲜的蔬菜、水果和肉类中。

为了满足人体对维生素C的需求,维生素C注射液被广泛应用于医疗领域。

然而,由于注射液的生产过程中,可能会出现维生素C含量偏低等问题,因此对维生素C注射液的含量进行测定,是确保维生素C注射液质量的重要措施。

一、实验目的1. 学习对维生素C含量的测定方法;2. 掌握分光光度法测定维生素C的原理和操作技术;3. 熟悉实验中的注意事项和操作方法。

二、实验原理分光光度法是测定维生素C含量的一种常用方法。

其基本原理是:维生素C有特征性吸收波长,可以在紫外-可见光谱仪上测定,得到图谱后,根据标准曲线计算维生素C的含量。

三、实验仪器和试剂仪器:紫外-可见光谱仪;试剂:含0.1% H3PO4的维生素C标准溶液、未知浓度的维生素C注射液。

四、实验步骤1. 准备工作① 维生素C标准曲线的制备取维生素C标准溶液1mL,加入10mL比色管中,加入0.1%的磷酸溶液和适量的双氧水,用0.1mol/L NaOH溶液调节pH值为3.0,加适量去离子水至刻度即可。

将所选维生素C注射液10mL加入容量瓶中,加入0.1% H3PO4溶液,用去离子水定容至10mL;2. 测定实验① 范围测试设置紫外-可见光谱仪的波长范围为200~400nm,用去离子水校准基线,并检查荧光灯是否正确打开。

② 确定波长在紫外-可见光谱仪上选择波长为265nm,记录基线的吸光度值。

将处理好的维生素C注射液1000μL加入试验药液中,稳定立即记录吸光度值。

④ 计算维生素C含量根据维生素C标准曲线,计算维生素C注射液的含量。

五、实验结果处理好的维生素C注射液的吸光度为0.505。

根据维生素C标准曲线计算,该维生素C 注射液的含量为90.3mg/10mL。

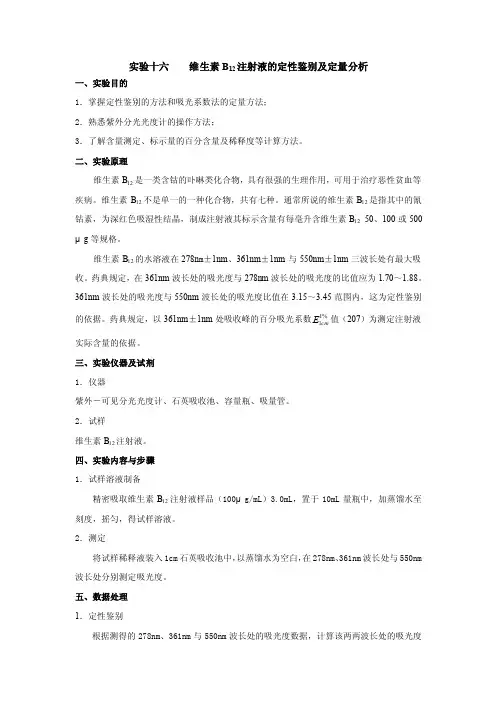

实验十六维生素B12注射液的定性鉴别及定量分析一、实验目的1.掌握定性鉴别的方法和吸光系数法的定量方法;2.熟悉紫外分光光度计的操作方法;3.了解含量测定、标示量的百分含量及稀释度等计算方法。

二、实验原理维生素B12是一类含钴的卟啉类化合物,具有很强的生理作用,可用于治疗恶性贫血等疾病。

维生素B12不是单一的一种化合物,共有七种。

通常所说的维生素B12是指其中的氰钴素,为深红色吸湿性结晶,制成注射液其标示含量有每毫升含维生素B1250、100或500μg等规格。

维生素B12的水溶液在278n m±1nm、361nm±1nm与550nm±1nm三波长处有最大吸收。

药典规定,在361nm波长处的吸光度与278nm波长处的吸光度的比值应为1.70~1.88。

361nm波长处的吸光度与550nm波长处的吸光度比值在3.15~3.45范围内,这为定性鉴别E值(207)为测定注射液的依据。

药典规定,以361nm±1nm处吸收峰的百分吸光系数%11cm实际含量的依据。

三、实验仪器及试剂1.仪器紫外-可见分光光度计、石英吸收池、容量瓶、吸量管。

2.试样维生素B12注射液。

四、实验内容与步骤1.试样溶液制备精密吸取维生素B12注射液样品(100μg/mL)3.0mL,置于10mL量瓶中,加蒸馏水至刻度,摇匀,得试样溶液。

2.测定将试样稀释液装入1cm石英吸收池中,以蒸馏水为空白,在278nm、361nm波长处与550nm 波长处分别测定吸光度。

五、数据处理1.定性鉴别根据测得的278nm、361nm与550nm波长处的吸光度数据,计算该两两波长处的吸光度比值,并与药典规定的幅度值比较,进行维生素B 12的鉴别。

2.吸光系数法将361nm 波长处测得的吸光度A 值与48.21相乘,即得试样稀释液中每毫升含维生素B 12的微克数。

按照百分吸光系数的定义,每100mL 含1g 维生素B 12的溶液(1%)在361nm 处的吸光度应为207。

毕业设计(论文)维生素c注射液的质量分析Vitamin C Injection Quality Analysis班级工业分析与检验(工分061班)学生姓名 xx 学号 4指导教师 xx 职称副教授导师单位 xx环境工程系论文提交日期xx一、课题名称:维生素c注射液的质量分析二、毕业专题(设计)主要内容:维生素c为维生素类药。

维生素c参与氨基酸代谢、神经递质的合成、胶原蛋白和组织细胞间质的合成,可降低毛细血管的通透性,加速血液的凝固,刺激凝血功能,促进铁在肠内吸收,促使血脂下降,增加对感染的抵抗力,参与解读功能,且有抗组胺的作用及阻止致癌物质(亚硝胺)生成的作用。

维生素c用于治疗坏血病,也可用于各种急慢性传染疾病几紫癜等辅助治疗。

它还可用于慢性铁中毒的治疗:维生素c促进去铁胺对铁的螯合,使铁排出加速。

另外还可以用于特发性高铁血红蛋白症的治疗。

注射剂由药物和附加剂、溶媒及特制的容器所组成,并需采用避免污染或杀灭细菌等工艺制备。

注射剂的质量分析包括观察色泽和澄明度,然后进行鉴别试验、pH值检查,最后进行含量测定。

注射剂的常规检查分为一般检查和特殊检查。

本课题选择维生素c注射液为研究对象,根据《中国药典》2005年版的相关标准,对其进行质量分析,最终写出科学性论文。

1、选题2、搜集阅读文献资料3、设计实验方案、方案实施4、方法验证5、撰写报告6、论文答辩三、计划进度1、5月24日动员2、5月24日—5月25日查阅资料,拟定提纲3、5月26日—6月25日实施实验4、6月26日—6月30日撰写报告,完成专题报告四、毕业专题(设计)结束应提交的材料:1、毕业专题任务书2、毕业专题实验报告3、毕业专题答辩成绩4、毕业专题成绩指导教师教研室主任2010年5月24日2010 年5 月24 日论文真实性承诺及指导教师声明学生论文真实性承诺本人郑重声明:所提交的作品是本人在指导教师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,内容真实可靠,不存在抄袭、造假等学术不端行为。

维生素C注射液的质量检查实验设计维生素C注射液的质量检查实验设计一、实验目的1.掌握维生素C鉴别的方法。

2.熟悉用紫外分光光度计检查药物中杂质的操作。

3.熟练使用碘量法测定维生素C注射液的含量的操作并能进行有关计算。

二、实验原理(一)鉴别实验1.与硝酸银反应维生素C分子中有二烯醇基,具强还原性,可被硝酸银氧化为去氢维生素C,同时可产生黑色银沉淀。

2.与2,6-二氯靛酚钠反应2,6-二氯靛酚钠为一染料,其氧化型在酸性介质中为玫瑰红色,碱性介质中微蓝色。

与维生素C作用后生成还原型无色的酚亚胺。

(二)杂质检查实验维生素C及其制剂在贮存期间易变色,且颜色随贮存时间的延长而逐渐加深。

因为维生素C的水溶液在pH高于或低于5~6时,受空气、光线和温度的影响,分子中的内酯环可发生水解,并进一步发生脱羧反应生成糠醛聚合呈色。

故可采用吸光度法检查。

(三)含量测定实验1.碘量法维生素C属水溶性维生素,分子中的烯二醇基具有强还原性,被碘定量地氧化成二酮基,因而可用碘标准溶液直接测定。

→?++H I 2HI 2+使用淀粉作为指示剂,根据消耗碘滴定液的体积即可计算出维生素C 的含量。

用直接碘量法可测定药片、注射液、饮料、蔬菜、水果中维生素C 的含量。

2. 2,6-二氯靛酚钠滴定法2,6-二氯靛酚钠是一种染料,其氧化型在酸性介质中为红色,碱性介质中为蓝色,与维生素C 反应后,生成无色的还原型酚亚胺,因此,在酸性条件下,用2,6-二氯靛酚钠滴定至溶液显玫瑰红色,即为终点;无需另加指示剂。

三、实验仪器与试剂1.仪器:紫外—可见光光度计、比色皿、50mL 锥形瓶、100mL 容量瓶、移液管,量筒;WAY型阿贝折光仪2.试剂:维生素C 注射液(1g/5ml )、硝酸银溶液、稀醋酸、淀粉指示剂、碘标准滴定溶液、醋酸试液2,6-二氯靛酚钠反应。

四、实验操作(一)鉴别实验1.与硝酸银反应取维生素C 注射液0.5ml ,加水10ml 溶解。

维生素c注射剂实验报告维生素C注射剂实验报告维生素C,也被称为抗坏血酸,是一种重要的水溶性维生素。

它在人体内发挥着多种重要的生理功能,如抗氧化、免疫调节、胶原蛋白合成等。

然而,维生素C的摄入方式有多种选择,其中包括口服、注射等。

本实验旨在探究维生素C注射剂对人体的影响。

实验方法:1. 实验对象:本实验选择了20名健康成年人作为实验对象,其中10人接受维生素C注射剂,另外10人作为对照组接受安慰剂注射。

2. 实验设计:本实验采用随机对照的方式,实验对象被随机分为两组,其中一组接受维生素C注射剂,另一组接受安慰剂注射。

3. 实验过程:接受维生素C注射剂的实验组每天注射一次,注射剂量为500毫克,持续注射7天。

对照组接受相同的注射过程,但注射的是安慰剂。

4. 实验指标:实验过程中,我们对实验对象的血液中维生素C浓度、免疫指标以及心理状态进行了监测和评估。

实验结果:1. 维生素C浓度:经过7天的注射,实验组的血液中维生素C浓度明显升高,而对照组的维生素C浓度无明显变化。

这表明维生素C注射剂可以有效提高血液中维生素C的含量。

2. 免疫指标:实验组的免疫指标,如白细胞计数、淋巴细胞比例等,均有所改善。

而对照组的免疫指标无明显变化。

这说明维生素C注射剂可能对免疫系统有一定的调节作用。

3. 心理状态:实验组的心理状态在注射后有所改善,表现为情绪更加稳定、精神更加饱满。

而对照组的心理状态无明显变化。

这可能与维生素C对神经系统的影响有关。

讨论与分析:综合上述实验结果,我们可以得出以下结论:1. 维生素C注射剂可以有效提高血液中维生素C的含量,这对于缺乏维生素C 的人群来说是一种有效的补充方式。

2. 维生素C注射剂可能对免疫系统有一定的调节作用,这可能与其抗氧化、抗炎等生理功能有关。

3. 维生素C注射剂可能对心理状态有一定的改善作用,这可能与其对神经系统的影响有关。

然而,需要注意的是,维生素C注射剂并非适用于所有人群。

新乡医学院分析化学实验课教案首页授课教师姓名及职称:新乡医学院化学教研室年月日实验维生素B12的吸收曲线绘制及注射液的含量测定一、实验目的1. 掌握分光光度计的使用方法;2. 掌握注射剂含量的测定和计算方法;3. 熟悉测绘吸收曲线的一般方法。

二、实验原理维生素B12是含Co的有机化合物,其注射液为粉红色至红色的澄明液体。

要测定B12注射液的含量,可以用紫外-可见分光光度法测定,用此法进行含量测定,必须知道B12的λmax,λmax可以通过绘制吸收曲线来得到。

吸收曲线:将不同波长的单色光依次通过被分析的物质,分别测得不同波长下的吸光度,以波长为横坐标,以吸光度为纵坐标所描绘的曲线。

吸光度最大时对应的波长为λmax,在λmax处测吸光度。

B12在278,361,550nm处有最大吸收,在λmax处测得A,根据吸光系数法可以求出注射液中B12的含量。

吸光系数法:A=EclE为207。

实验中要求测361nm处的A,相应的吸光系数%11cm三、仪器与试剂752型紫外-可见分光光度计,10mL容量瓶,5mL吸量管;0.1g·L-1维生素B12水溶液,维生素B12注射液(市售品)。

四、实验步骤1.752型分光光度计的使用(1)开启电源开关,使仪器预热20分钟。

(2)用波长选择旋钮设置所需的分析波长。

(3)将装参比溶液的比色皿置于光路,打开样品室盖,调节T旋钮,使显示器指针指在“0.00%”。

(4)将装参比溶液的比色皿置于光路,关闭样品室盖,调节A旋钮,使显示器指针指在“100.00%”。

(5) 重复操作(3)和(4),直至仪器显示稳定。

(6)将装参比溶液的比色皿置于光路,关闭样品室盖,进行测定,在显示器上读出A。

(7)仪器使用完毕,关闭电源,拔下电源插头。

取出比色皿,洗净、晾干。

复原仪器,盖上防尘罩。

2.吸收曲线的绘制将0.1g·L -1维生素B 12溶液置于1cm 比色皿中,以蒸馏水为空白溶液,在不同波长(340nm~580nm 之间,其中从350nm~370nm 和540~560nm 每间隔5nm 测量一次,其余每间隔20nm 测量一次吸光度)下测量相应的吸光度。

VB 12注射液的鉴别及含量测定

一、实验目的

1、掌握紫外-可见分光光度计的使用方法;

2、掌握维生素B 12注射液的鉴别和含量测定的原理和方法;

3、熟悉绘制吸收曲线的一般方法。

二、实验原理

1、鉴别

利用VB 12注射液在361±1nm 、550±1nm 处的特征吸收峰,进行定性鉴别:A 361/A 550=3.15~3.45。

2、含量测定

根据朗伯-比尔定律,用吸光系数法来测定。

对某一确定的物质,在一定波长下,其吸光系数为一定值(可从手册中查得,如VB 12,1%

1,361cm nm E =207),测得溶液吸光度A 后,即可用下式计算浓度:207

100/%

11样

样

)(A l E A mL g C cm =⨯= 将单位换算成(μg/mL ):31.48100

102076

⨯=⨯=样样A A C 标示百分含量:标示量%=48.31100n A ⨯⨯⨯样标示量

三、实验步骤

1、精密移取VB 12注射液1.00ml 于25ml 容量瓶,以蒸馏水定容;

2、用上述稀释液在250 ~ 600nm 扫描,记录特征峰的波长,详见操作说明;

3、以E 361/E 550的比值做定性鉴别;

4、以最大吸收峰处(361nm )的吸光度计算VB 12的含量及标示百分含量。

注:VB 12标示百分含量在90.0% ~ 110.0%内均为合格(本实验VB 12标示量:500μg/ml )。

四、数据处理要求

五、思考题

p98 2,3。

毕业设计(论文)维生素c注射液的质量分析Vitamin C Injection Quality Analysis班级工业分析与检验(工分061班)学生姓名 xx 学号 4指导教师 xx 职称副教授导师单位 xx环境工程系论文提交日期xx一、课题名称:维生素c注射液的质量分析二、毕业专题(设计)主要内容:维生素c为维生素类药。

维生素c参与氨基酸代谢、神经递质的合成、胶原蛋白和组织细胞间质的合成,可降低毛细血管的通透性,加速血液的凝固,刺激凝血功能,促进铁在肠内吸收,促使血脂下降,增加对感染的抵抗力,参与解读功能,且有抗组胺的作用及阻止致癌物质(亚硝胺)生成的作用。

维生素c用于治疗坏血病,也可用于各种急慢性传染疾病几紫癜等辅助治疗。

它还可用于慢性铁中毒的治疗:维生素c促进去铁胺对铁的螯合,使铁排出加速。

另外还可以用于特发性高铁血红蛋白症的治疗。

注射剂由药物和附加剂、溶媒及特制的容器所组成,并需采用避免污染或杀灭细菌等工艺制备。

注射剂的质量分析包括观察色泽和澄明度,然后进行鉴别试验、pH值检查,最后进行含量测定。

注射剂的常规检查分为一般检查和特殊检查。

本课题选择维生素c注射液为研究对象,根据《中国药典》2005年版的相关标准,对其进行质量分析,最终写出科学性论文。

1、选题2、搜集阅读文献资料3、设计实验方案、方案实施4、方法验证5、撰写报告6、论文答辩三、计划进度1、5月24日动员2、5月24日—5月25日查阅资料,拟定提纲3、5月26日—6月25日实施实验4、6月26日—6月30日撰写报告,完成专题报告四、毕业专题(设计)结束应提交的材料:1、毕业专题任务书2、毕业专题实验报告3、毕业专题答辩成绩4、毕业专题成绩指导教师教研室主任2010年5月24日2010 年5 月24 日论文真实性承诺及指导教师声明学生论文真实性承诺本人郑重声明:所提交的作品是本人在指导教师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,内容真实可靠,不存在抄袭、造假等学术不端行为。

实验四 紫外分光光度法测定维生素B12注射液的含量一、实验目的1、理解紫外—可见分光光度法定性分析、定星分析的原理。

2、掌握紫外—可见分光光度法测定维生素B12含量的原理。

3、掌握UV—7502PC紫外—可见分光光度计的结构、原理与操作。

二、原理分子中的电子发生跃迁需要的能量约在1~20eV之间,其对应的吸收光的波长范围大部分处于紫外和可见光区域,通常将分子在这一区域的吸收光谱称为电子光谱或紫外—可见吸收光谱。

物质的吸收光谱本质上就是物质中的分子和原子吸收了入射光中的某些特定波长的光能量,相应地发生了分子振动能级跃迁和电子能级跃迁的结果。

由于各种物质具有各自不同的分子、原子和不同的分子空间结构,其吸收光能量的情况也就不会相同,因此,每种物质就有其特有的、固定的吸收光谱曲线,可根据吸收光谱上的某些特征波长处的吸光度的高低判别或测定该物质的含量,这就是分光光度定性和定量分析的基础。

分光光度分析就是根据物质的吸收光谱研究物质的成分、结构和物质间相互作用的有效手段。

紫外可见分光光度法的定量分析基础是朗伯-比尔(Lambert-Beer)定律,即物质在一定浓度的吸光度与它的吸收介质的厚度呈正比。

在紫外可见光的范围内,对于一个特定的波长,吸收的程度正比于试样中该成分的浓度,因此测量光谱可以进行定性分析,而且根据吸收与已知浓度的标样的比较,还能进行定量分析。

1. 紫外-可见分光光度计的基本结构紫外-可见分光光度计由光源、单色器、吸收池、检测器以及数据处理及记录系统组成。

图1 紫外—可见分光光度计基本结构图2.透光率和吸光度如图2所示:入射光强度I0,吸收光强度I a,透过光强度I t, 反射光强度为I r I0═ I a + I t + I r被测溶液和参比的吸收池同样材料和厚度,反射光强度影响相互抵消,上式简化为I0═ I a + I t透光率愈大,溶液对光的吸收愈少;反之,透光率愈小,溶液对光的吸收愈多透光率的负对数称为吸光度,用符号A 表示。

实验十维生素C注射液的分析

一、实验目的

1.掌握注射液分析的特点及附加成分的干扰与排除方法。

2.掌握维生素C注射液含量测定的原理和方法。

二、实验原理

维生素C具有还原性,可与碘滴定液定量反应,以淀粉为指示剂。

本品含维生素C应为标示量的90.0~110.0%。

三、实验仪器和试剂

1. 仪器:

容量瓶、移液管、锥形瓶、碱式滴定管、烧杯、分析天平、永停滴定仪

2. 试剂:丙酮、醋酸、淀粉指示剂、碘滴定液

四、实验内容

精密量取本品适量(约相当于维生素C 0.2g),加水15ml与丙酮2ml,摇匀,放置5分钟,加稀醋酸4ml与淀粉指示液1ml,用碘液(0.1mol/L)滴定,至溶液显蓝色并持续30秒钟不褪,即得。

每1ml的碘液(0.1mol/L)相当于8.806mg的C6H8O6。

五、实验结果与讨论

六、注意事项

1、碘量法操作中,应用碘量瓶。

维生素C还原性强,操作时应迅速(维生素C在空气中易被氧化,过滤、滴定等操作应迅速)

七、思考题

1.试简述维生素C的结构与分析方法之间的关系。

2.用碘量法测定含量时,加入丙酮和稀醋酸的目的是什么?。