江苏城市化进程及发展趋势分析

- 格式:doc

- 大小:40.00 KB

- 文档页数:6

一、江苏城市化发展概况(一)城市化进程与经济社会特征的发展特点研究世界上大多数国家的城市化发展,都有相似的发展轨迹。

在此过程中,城市化的形态特征和内在机制都发生着较为显著的变化,具有明显的阶段性。

城市化水平可分为初期阶段(20%以下)、中期阶段(20%~50%)和高级阶段(50%以上),对应阶段的产业结构变化为:(1)在城市化初级阶段,农村经济依然占主导地位,第一产业的就业比重在50%以上,第二、三产业各占20%左右。

美国1870年城市化水平为25.7%,其第一、二、三产业的就业比重为51.5%、24.7%、23.8%。

(2)在城市化中级阶段,农村经济已退居次席,城市经济全面崛起。

表现为第一产业就业比重持续下降,第二、三产业比重相继上升,双方地位互换。

如美国1910年城市化水平为53.4%时,其第一、二、三产业的就业比重依次为:33.4%、31.4%、35.2%。

(3)在城市化后期阶段,城市产业结构发生革命性变化,随着第三产业的快速发展,其就业比重达到50%以上,第二产业则稳定在30%左右,第一产业进一步下降到10%以下。

如美国1970年城市化水平为74%时,其第一、二、三产业的就业比重为3.2%、34.4%和62.4%。

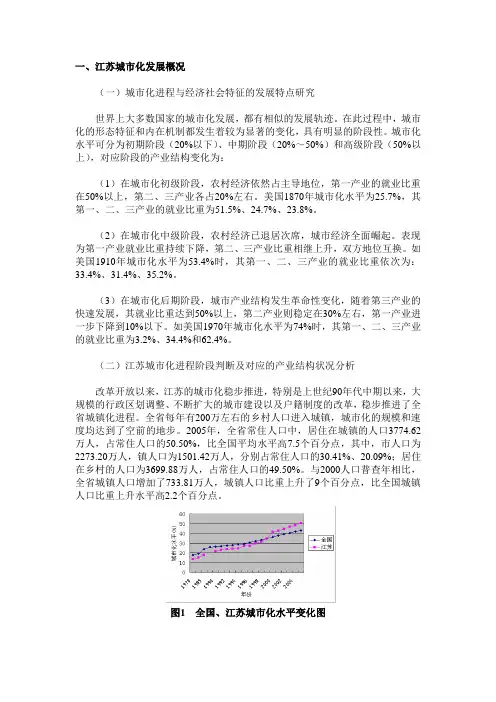

(二)江苏城市化进程阶段判断及对应的产业结构状况分析改革开放以来,江苏的城市化稳步推进,特别是上世纪90年代中期以来,大规模的行政区划调整、不断扩大的城市建设以及户籍制度的改革,稳步推进了全省城镇化进程。

全省每年有200万左右的乡村人口进入城镇,城市化的规模和速度均达到了空前的地步。

2005年,全省常住人口中,居住在城镇的人口3774.62万人,占常住人口的50.50%,比全国平均水平高7.5个百分点,其中,市人口为2273.20万人,镇人口为1501.42万人,分别占常住人口的30.41%、20.09%;居住在乡村的人口为3699.88万人,占常住人口的49.50%。

与2000人口普查年相比,全省城镇人口增加了733.81万人,城镇人口比重上升了9个百分点,比全国城镇人口比重上升水平高2.2个百分点。

江苏地区的发展现状

江苏地区是中国东部经济发达的省份之一,其发展现状备受瞩目。

过去几十年间,江苏地区实现了经济的快速增长和社会的全面发展。

以下是江苏地区发展的一些主要方面。

首先,江苏地区在工业和制造业方面取得了显著的成就。

它是中国最大的工业基地之一,拥有众多的高科技企业和制造业集群。

例如,苏州工业园区是国内乃至全球范围内最大的高科技园区之一,吸引了大量的国内外企业和投资。

同时,江苏地区还拥有庞大的汽车、电子、化工等制造业产业链,为国家经济的发展作出了重要贡献。

其次,江苏地区在科技创新和科研能力方面具有显著优势。

该地区拥有多所高水平的大学和科研机构,培养了大量的人才和专业人士。

江苏地区在信息技术、生物医药、新材料等领域的科研成果和创新能力也居于全国前列。

这种科技创新的优势为江苏地区的经济转型和升级提供了强大的支撑。

此外,江苏地区还注重生态环境的保护和可持续发展。

在经济高速增长的同时,该地区也采取了一系列的环境保护措施,加大了对污染治理的力度。

通过建设绿色产业、推行环保政策和加强生态修复等措施,江苏地区取得了一定的成效,生态环境质量有所改善。

最后,江苏地区在城市化和基础设施建设方面也取得了较大进展。

该地区的城市化水平较高,城市规划和建设相对较为有序。

大量的城市综合体、商务楼宇和现代化交通网络的建设,为经

济发展提供了便利条件。

综上所述,江苏地区在工业经济、科技创新、生态环境保护和城市化建设等方面取得了显著的发展。

它的发展现状为全国其他地区提供了宝贵的经验和借鉴,同时也为江苏的未来发展带来了更大的机遇和挑战。

江苏2024城建计划书引言江苏省作为中国东部沿海地区的一个重要省份,具有得天独厚的地理位置和优越的经济条件。

为了进一步推动经济发展和改善居民生活质量,江苏省政府决定制定2024年城建计划。

本计划旨在加快城市化进程,提升城市功能和形象,打造宜居宜业的现代化城市。

本文将详细介绍江苏2024城建计划的目标、内容和实施方案。

目标1.城市化率提升:到2024年,江苏省城市化率达到75%以上。

2.城市功能提升:改善城市基础设施,推动产业升级,提高城市综合竞争力。

3.生态环境改善:加强生态保护,提高城市空气质量,优化城市生态环境。

4.居民生活质量改善:改善居民居住条件,提高公共服务水平,满足人民日益增长的美好生活需要。

内容1. 城市规划与建设•制定城市总体规划,合理规划城市空间布局和土地利用,控制城市扩展速度,提高城市密度。

•加强城市建设规划和管理,提升城市建设质量和效益。

•推动城市绿地建设和城市景观规划,打造美丽宜居的城市环境。

2. 城市基础设施建设•加大交通基础设施建设力度,包括道路、桥梁、隧道、轨道交通等,提高城市交通运输能力和效率。

•完善城市供电、供水、供热等公共设施,提升城市基础设施服务水平。

•加强信息网络建设,提供更快速、稳定的网络服务。

3. 产业升级与创新•推动传统产业升级,引导企业转型升级,提高产业竞争力。

•培育新兴产业,包括高科技产业、文化创意产业等,推动产业结构优化升级。

•加强创新能力培育,推动科技创新和知识产权保护。

4. 生态环境保护•加强生态环境保护,推动绿色发展,打造生态良好的城市环境。

•强化大气污染防治,减少污染物排放,改善空气质量。

•加强水环境治理,提高水资源利用效率。

5. 居民生活改善•改善居民住房条件,推动住房保障政策的落实。

•提高城市公共服务水平,包括教育、医疗、文化体育等领域。

•加强社区建设,提供便利的社区服务和良好的社区环境。

实施方案1.制定详细的城建计划,并将其纳入省级政府中期和年度发展规划。

江苏省经济概览江苏省位于中国东部沿海地区,人口众多,资源丰富,是中国经济最为发达的省份之一。

自改革开放以来,江苏省取得了令人瞩目的经济发展成就。

本文将对江苏省的经济状况进行概览,并分析其发展动力和未来前景。

1. 经济总体情况江苏省经济总量庞大,是中国经济的重要支柱之一。

根据最新的数据统计,江苏省2019年的地区生产总值(GDP)达到了9.73万亿元,居全国各省市之首。

江苏省的经济增速也一直保持在较高水平,2019年实现了6.1%的增长。

这一成绩不仅超过了全国平均增速,还凸显出江苏省作为经济大省的强大实力。

2. 产业结构江苏省的产业结构多样,以制造业为主导,服务业和农业也发展迅速。

制造业是江苏省经济的支柱产业之一,尤其是高新技术制造业和装备制造业。

汽车制造、电子信息、化工、机械等行业在江苏省的经济中占据重要地位。

此外,江苏省的服务业也蓬勃发展,特别是金融、物流、旅游等领域。

农业方面,江苏省以稻米、小麦、棉花、水产品等农产品产量大、质量好而闻名。

3. 对外贸易江苏省对外贸易发展迅速,是中国重要的贸易出口基地之一。

随着对外开放政策的进一步放宽和提升,江苏省与国外的贸易合作日益密切。

数据显示,2019年江苏省对外贸易进出口总额突破2.1万亿元,比上年增长7.8%。

其中,出口产品主要涵盖机电产品、高新技术产品、纺织品等。

江苏省积极参与全球价值链,加大对外投资力度,推动企业国际化进程。

4. 城市发展江苏省拥有苏州、南京、无锡等一批经济发达的城市。

这些城市经济繁荣,科技创新能力强。

以苏州为例,作为江苏省的经济增长引擎之一,苏州不仅拥有发达的制造业和服务业,还具备丰富的文化资源和旅游资源。

南京作为江苏省的省会城市,经济实力位居全国前列,金融、教育和政府等重要机构集聚于此。

无锡则以制造业、现代服务业和旅游业闻名。

5. 发展动力与前景江苏省的经济快速发展得益于多方面的积极因素。

首先,政府的扶持政策和改革开放的推动为经济提供了良好的发展环境。

江苏城乡一体化发展现状及推进策略江苏省是中国东部沿海省份,地域分布较广,涉及城乡一体化发展的问题也较为复杂。

本文将从江苏省城乡一体化发展的现状入手,分析存在的问题,并提出相应的推进策略。

一、江苏省城乡一体化发展现状1.城市化进程加快:江苏省各地城市化进程加快,城市规模扩大,人口集聚效应明显。

经济发展迅速,市场经济发育,城市基础设施建设不断完善。

2.城乡发展不平衡:虽然城市化进程快速发展,但城乡发展不平衡问题仍然突出。

城市经济发达,农村经济相对滞后。

城乡资源配置不均衡,农村公共服务设施建设滞后,农民收入低、生活水平不高。

3.城乡间流动问题:城乡间人口流动增加,农民外出务工,农村空心化现象明显。

农村劳动力外出后,留守老人儿童问题日益凸显,社会治安隐患增加。

4.城乡产业结构不合理:城乡产业结构存在较大差异,农村以传统农业为主,市场需求与农村产出之间存在较大落差。

农民转产、转业难度较大,导致农村劳动力贫困问题日益突出。

二、推进江苏省城乡一体化发展的策略1.加强农村基础设施建设:加大农村基础设施投入,完善农村电力、水利、交通、通讯等基础设施建设。

提高农村生活水平,缩小城乡差距。

3.强化农村人才培养:加强农村人才培养,提高农民素质和技能水平,培养一批具备现代农业科技知识与管理能力的专业人才,推动农村科技进步和现代农业发展。

4.加强城乡规划一体化:加强城市和农村规划的协同与整合,建立城乡规划一体化的长效机制。

统筹城乡土地利用,优化城乡空间布局,减少农地占用,保护耕地资源。

5.加强城乡社会治理:加大对农村社会治理力度,建立健全农村社会组织和社区管理体系,提高农村社会服务能力,增强农民的社会保障和获得感。

6.创新金融支持机制:优化金融服务体系,创新农村金融产品和服务,提供差异化的金融支持,鼓励农民发展农村经济,扶持农业科技创新和农村产业发展。

结论:江苏省城乡一体化发展面临较多挑战,但也有很大的发展潜力。

为了推动城乡一体化发展,江苏省应加强基础设施建设,发展农村产业,强化农村人才培养,加强城乡规划一体化,加强城乡社会治理,创新金融支持机制等。

江苏产业发展现状及未来趋势分析江苏是中国经济发展最快、实力较强的沿海省份之一,也是中国最具活力和创新能力的地区之一。

本文将对江苏省的产业发展现状进行分析,并展望未来的趋势。

一、现状分析1. 传统产业的转型升级江苏省传统产业基础雄厚,如纺织、化工、机械等行业,经过多年的努力和创新,逐渐实现了从传统制造业向高端装备制造业的转型升级。

例如,在机械制造领域,江苏的数控设备、机器人和智能装备等高科技产品已经走在了全国前列。

2. 新兴产业的崛起江苏省积极推动新兴产业的发展,特别是高技术产业和现代服务业。

例如,信息技术、生物医药、新能源、新材料等领域都取得了显著的成果。

尤其是信息技术领域,苏州作为中国东部的硅谷,聚集了大量的软件企业和科技创新机构。

3. 制造业向服务业转型随着经济结构的调整和城市化的推进,江苏省制造业正逐渐向服务业转型。

服务业的增长速度快于制造业,成为江苏经济的新动力。

金融、物流、旅游、文化等服务业都有较快的增长,并为江苏的经济发展注入了新的活力。

二、未来趋势展望1. 高技术产业将持续发展江苏省将进一步培育和扶持高技术产业,尤其是人工智能、生物技术、新能源等领域。

政府将提供更多的政策支持和投资,吸引更多的高科技企业和创新人才到江苏发展,推动产业技术升级和创新发展。

2. 创业创新将成为重要推动力江苏省将加大对创业创新的扶持力度,建设更加开放和包容的创新生态系统,鼓励大学科研机构、高新技术企业和创新创业团队合作创新,加速科技成果转化和商业化进程,培育一批具有全球竞争力的创新型企业。

3. 绿色可持续发展受重视随着全球对环境保护的高度关注,江苏省将更加注重绿色发展和可持续发展。

加大对环保产业的投资力度,推动产业绿色转型和循环经济发展。

大力发展新能源、清洁能源和节能环保技术产业,实现经济增长和生态环境的双赢。

4. 优化产业布局和升级江苏省将进一步优化产业布局和结构,加大对中西部地区的支持,推动产业向中西部地区的转移。

苏北小城发展现状及未来趋势分析苏北小城是指位于中国江苏省北部地区的一系列小城镇,包括盐城、淮安、泰州等地。

在过去的几十年中,随着中国经济的快速发展,苏北小城也经历了巨大的变化。

本文将重点分析苏北小城的发展现状,同时展望未来的发展趋势。

首先,回顾苏北小城过去的发展。

在改革开放政策的推动下,苏北小城得到了国家政府的大力支持和投资。

政府采取了一系列措施,包括基础设施建设、工业发展和农业改革,以促进苏北小城的经济增长。

随着工业化和城市化的快速推进,苏北小城的人口不断增加,城市规模也不断扩大。

同时,由于地理位置的优势,苏北小城成为了长三角地区的重要支点之一,吸引了大量的外资和人才。

其次,探讨苏北小城的现状。

目前,苏北小城的经济发展已经取得了显著的成绩。

盐城、淮安、泰州等地的产业结构逐渐优化,新兴产业如高新技术产业和现代服务业迅速发展。

同时,小城镇也得到了生态环境的保护和改善,生活质量逐渐提高。

这些成绩的取得离不开政府的大力支持和市场机制的发挥作用。

然而,苏北小城在发展过程中还面临着一些问题和挑战。

首先是产业结构升级的问题。

虽然新兴产业蓬勃发展,但传统产业如制造业和农业仍然占据重要地位。

苏北小城需要加大科技创新和人才引进力度,推动产业结构升级,以提高经济增长的质量和效益。

其次是城市规划和管理的问题。

随着城市规模的扩大,苏北小城也面临着交通拥堵、环境污染等问题。

政府应加强城市规划,引入智能化和绿色化的理念,提升城市管理水平。

最后是人口老龄化的问题。

随着人口的增长,苏北小城的老龄化程度也在逐渐加深。

政府需要制定一系列的社会保障政策,提供养老、健康等服务,以满足老年人的需求。

展望未来,苏北小城的发展趋势是积极向好的。

一方面,随着国家政策的进一步优化,苏北小城将继续受益于国家“一带一路”和长江经济带的发展战略。

这将为苏北小城带来更多的发展机遇和投资项目。

另一方面,苏北小城将继续加大创新和人才引进力度,培育壮大高新技术产业和现代服务业。

徐州变迁发展现状及未来趋势分析徐州市位于江苏省中北部,是中国华东地区的重要城市之一。

它以其悠久的历史和丰富的文化遗产而闻名,在过去几十年里,经历了快速的城市化和经济发展。

本文将对徐州的变迁发展现状进行分析,并探讨未来的趋势。

首先,谈到徐州的变迁发展现状,我们可以从经济、人口和城市建设等方面进行观察。

在经济方面,徐州是中国重要的能源、冶金和装备制造业中心,拥有丰富的煤炭、铁矿石等资源。

随着国家工业化和城镇化进程的推进,徐州市以其优质的资源和便捷的交通条件,逐渐成为一个重要的经济增长极。

徐州的GDP持续保持较高的增速,城市综合竞争力不断提升。

其次,从人口角度来看,徐州的人口数量一直保持在较高水平。

近年来,随着城市发展的推进,徐州吸引了大量的外来人口前来就业和生活。

同时,徐州也积极推进农村人口向城镇转移的进程,加速了城市化建设。

人口的增加为徐州提供了劳动力资源,推动了经济的发展。

另外,城市建设方面也是徐州变迁发展的重要方面。

徐州市政府积极推动城市建设,提升城市形象和居住环境。

城市的基础设施得到了极大的改善,交通便捷度大为提升,高速公路、铁路和机场等交通设施的建设使得徐州与周边城市的连接更紧密。

此外,在城市规划、环境保护和生态建设方面,徐州也取得了显著的成就。

接下来,让我们来探讨一下未来徐州的趋势。

首先,徐州将继续加强现代化产业的发展,推动经济结构的优化。

随着全球经济的转型和升级,徐州将抓住机遇,加快推进技术创新和产业转型,打造具有国际竞争力的先进制造业基地。

其次,徐州将加大绿色环保和生态建设力度。

随着人们对环境保护意识的提高,徐州将致力于减少污染物排放和资源的有效利用,积极推动可持续发展。

徐州将加大对环保科技和清洁能源的研发和应用,打造宜居宜业的生态城市。

此外,徐州还将进一步提升城市的软实力和文化底蕴。

通过加强文化遗产保护和旅游业发展,徐州将打造具有独特魅力的城市形象。

同时,徐州将鼓励文化创意产业和科技服务业的发展,吸引更多的创业者和优秀人才前来徐州创业和就业。

江苏城镇化的今昔辉煌与未来再创江苏省作为中国东部沿海地区的重要经济大省,城镇化进程始终处于全国领先地位。

全省城镇化率已经达到了70%,居民城镇化率也持续保持在80%以上。

江苏的城镇化进程昔日辉煌,未来再创辉煌,值得我们深入探讨和总结。

一、今昔辉煌江苏的城镇化进程可以追溯到上个世纪八十年代,那时候江苏的城镇化率仅为20%左右。

而今,城镇化率已经飙升到了70%以上,城乡一体化的发展愈发明显。

在城镇化的推动下,江苏省的工业化、信息化、城市化快速发展,一大批现代化的大中小城市如雨后春笋在江苏大地上崛起。

苏州、南京、无锡、常州等城市的经济实力在全国范围内都有着重要地位。

城镇化进程的推动也极大地改善了江苏省的基础设施建设。

公路、铁路、机场等基础设施的建设不断完善,为城市和乡村的联系提供了便利,也促进了经济的发展。

在城镇化的推动下,江苏省实施了涵盖城市公共服务设施、城市环境综合整治、城市交通配套设施、城市安全生产等方面的一系列工程,使江苏的城市环境得到了很大改善,城市管理水平有了很大提高。

城镇化也为江苏省的教育、医疗、文化事业的发展提供了前所未有的机遇。

城市的教育资源得到整合,高水平的教育资源集中在了一些重要城市,这为江苏省的教育事业的发展提供了有力支持。

在城市化的影响下,医疗保健水平不断提高,医疗卫生条件得到明显改善,广大居民享受到了更好的医疗服务。

城镇化带来了文化交流的密度增大,文化活动也更加多元化,丰富了人们的文化生活。

城镇化进程的推动为江苏的经济发展创造了良好的环境。

由于城镇化,很多乡村劳动力转移到了城市,为城市的产业发展提供了人力资源;城市周边的农业生产也得到了恢复,利用城市资源和农村资源的有机结合,推动了农业产业的升级。

城镇化的推动也为江苏省的产业结构进行了重大调整,从过去的重工业向现代化的高新技术产业转型。

二、未来再创未来,江苏省的城镇化进程仍将继续前行,未来再创辉煌的方向也将更加清晰。

城镇化进程将更加注重人的发展,以人为本,推进城市和农村的一体化发展,实现城乡居民的全面共享。

江苏城镇化的今昔辉煌与未来再创江苏位于中国东南沿海地区,素有“天堂之州、鱼米之乡”的美誉,也是中国城镇化程度较高的省份之一。

本文将围绕江苏城镇化的发展历程、现状以及未来展望进行分析。

一、发展历程江苏的城市化历史可以追溯到秦汉时期,当时就有古城镇的出现。

随着近代工业化进程的推进,江苏的城市化进程也得到了极大的推动。

1949年以后,江苏城市化进程步入了快速发展阶段。

在改革开放以后,江苏的城市化进程更加加速。

1980年代初期,江苏省城镇化率仅为16.6%;1996年,城镇化率已提高到了45.5%;而到2015年,江苏的城镇化率已达到74.9%。

随着城市化的发展,江苏已经形成了苏南、苏中、苏北三大城市群。

二、现状分析1. 城市规模:江苏已经拥有很多的大城市,比如南京、苏州、无锡、常州等。

2019年,南京常住人口已经超过900万,是中国人口超过1000万城市的领头羊之一。

苏南城市群规模相当庞大,城市间交通便捷,形成了一定的经济连锁。

2. 城市经济:江苏的城市经济也十分发达。

2019年,江苏省地区生产总值达到了1.16万亿元,排名全国第二。

作为江苏经济的重要组成部分,城市化的发展推动了江苏经济快速增长。

无论是城市地区还是农村地区,都出现了中高等收入群体,城市民众的消费水平、购买力也越来越高。

3. 城市拓展:江苏的城市扩张较为迅猛。

城市化的进程使得城市空间不断扩张,原来的城市中心逐渐向外迁移,城市新区因此得以产生。

如南京新区规划建设,以及苏州工业园区等各大重点城市化建设项目的规划实施。

三、未来展望1. 推进“生态+智能”城市化建设。

江苏将加快利用新技术、新模式,构建智慧城市,完善各类城市设备和网络基础设施。

同时,江苏将加强生态保护,遏制城市发展过程中的环境污染和生态破坏现象。

2. 促进城镇化与乡村振兴相融合。

江苏将加强城乡发展一体化,实现城乡人口、产业、资源、环境协调发展。

以实施乡村振兴战略为统领,打造城乡良好互联互通的生活环境,在更好地满足城市发展需求的同时,保证农村发展空间与市民居住需求。

江苏城镇化的今昔辉煌与未来再创全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:一、今昔辉煌1.1 发展历程江苏省位于中国东部沿海,自古以来地理位置优越,交通便利。

作为全国的重要经济区之一,江苏的城镇化发展历史可以追溯到春秋战国时期。

随着时代的变迁,江苏的城镇化进程也在不断加快。

改革开放以后,江苏省成为了中国经济最发达的地区之一,城镇化发展更是成果显著。

从小镇到大城市的快速崛起,江苏的城镇化进程一直处于国内领先水平。

1.2 城市建设江苏经济发达,城市建设水平也非常高。

南京、苏州、无锡等城市的市容市貌得到了极大的改善,成为具有国际影响力的城市。

而且,江苏省内建设有着世界著名的长江大桥、南京长江大桥等标志性建筑,展现出了江苏城市建设的雄伟壮观。

1.3 经济发展江苏的城镇化进程推动了省内经济的迅速发展。

一批优秀的企业在江苏崛起,成为了全国知名的企业。

江苏的城镇化也带动了周边地区的经济发展,形成了一体化的城市圈,形成了经济合作的良好局面。

1.4 社会保障随着城镇化进程的不断推进,江苏省的社会保障制度也在不断完善。

江苏省的城镇居民享受到了更好的医疗保障和社会保障服务,生活水平不断提高。

二、未来再创2.1 国家战略作为国家综合实力较为强劲的地区之一,江苏的城镇化进程也受到了国家高度重视。

《乡村振兴战略》的实施,将进一步推动江苏城镇化进程。

未来,江苏省将在更高的起点上开展城镇化建设,使城市化水平更上一个新台阶。

2.2 产业升级未来,江苏将不断加大对高新技术和战略性新兴产业的支持力度,打造更多产业集群,加速推动产业结构升级,带动城市化进程。

在城市化进程中,江苏将以绿色环保理念为引领,大力发展清洁能源、循环经济等产业。

2.3 人居环境江苏省将以城镇化为契机,进一步提升城市的人居环境。

加大城市绿地建设力度,改善城市交通系统,构建更加便捷的城市公共交通,提高城市居民的生活品质。

江苏还将积极推进城市生活垃圾分类处理,进一步改善城市环境。

江苏省2024年国民经济社会发展支配执行状况和2024年国民经济社会发展支配发布日期:来源:2024-03-06一、2024年国民经济和社会发展支配执行状况2024年,全省仔细实行党中心、国务院的决策部署,紧紧围绕“两个领先”的战略目标,努力克服非典疫情和洪涝灾难的不利影响,国民经济和社会发展呈现1997年以来的最好水平,各项主要指标全面完成省十届人大一次会议批准的支配预期目标。

(一)国民经济快速增长,供应结构进一步优化。

全年实现生产总值12451.8亿元,比上年增长13.5%,高于增长10%以上的支配预期目标,人均生产总值达2029美元,实现了新的突破。

第一产业增加值1106.8亿元,与上年基本持平;其次产业增加值6782.3亿元,增长17.2%;第三产业增加值4562.7亿元,增长11.7%。

农业结构接着调整,优质小麦、“双低”油菜比重分别超过30%和90%。

粮食总产2471.9万吨,减产15%;棉花总产29.1万吨,减产19.8%;油料总产199.5万吨,减产8.1%。

畜牧业、水产养殖业稳定增长。

农业产业化经营水平进一步提高,140家省级重点龙头企业实现销售收入、利润、出口创汇分别增长25.6%、12.8%和30.5%。

工业增加值增长17.6%,机械、电子、冶金和石化等行业增幅超过40%。

高新技术产业增加值占工业增加值比重达到23%。

建筑业增加值增长14%。

服务业克服非典影响较快增长,批发零售餐饮业增长12.9%,邮电通信业增长19.4%,国内旅游收入增长17.5%、旅游人数增长13.8%。

现代物流、连锁经营等新型服务业态加快发展,家政公司、物业管理和社区服务等就业型服务业发展快速。

(二)经济发展动力强劲,三大需求增长加快。

全年全社会固定资产投资5335.8亿元,增长38.6%,高于支配预期目标。

其中基本建设、更新改造、房地产投资增长均超过40%。

全省70个重点项目进展顺当,淮河入海水道、连徐高速马路、宁靖盐高速马路、苏嘉杭高速马路苏州至吴江段、锡宜高速马路、西气东输江苏段主干管线及支线、熊猫集团技改项目等一批重点项目业已竣工。

江苏城市化进程及发展趋势分析改革开放以来,江苏的城市化稳步推进,特别是90年代中期以来,全省每年有200万左右的乡村人口进入城镇,城市化的规模和速度均达到了空前的地步。

目前,江苏省城镇人口比重已达50%以上,城市化发展进入一个关键时期,正在向比较成熟的城市社会推进。

加强对人口城市化发展历程、特征、影响因素及趋势性分析,对于促进国民经济的持续稳定发展、转变人民的生产生活方式、提高人民生活质量、扩大内需、实现地区现代化都具有十分重要的意义。

一、江苏城市化发展的阶段性自1949年至今的半个多世纪,伴随着工业化的推进,江苏城市化总体上经历了一个城镇数量不断增加、城镇人口规模不断扩大、城镇人口比重不断上升的发展历程。

1949年,全省共有城市10个,建制镇703个,到2005年,城市数量增加到40个,建制镇增加到1025个;市镇人口规模由1949年的437万人增加到2005年的3775万人,增加了7.6倍,年均增长3.93%;城镇人口占总人口的比重由1949年的12.4%上升到2005年的50.5%,上升了38.1个百分点,年均上升0.68个百分点。

1949-2005年期间,江苏城市化发展历程大致可分为以下五个阶段:第一阶段:起步阶段(1949年至1957年)。

全省城镇人口增长较快,城市化发展态势良好,市镇人口由435万人增加到782万人,年均增长7.6%,是总人口年均增长速度(2.2%)的3.45倍;城镇人口占总人口的比重也由1949年的12.4%迅速上升到1957年的18.7%,8年间上升了6.3个百分点,平均每年上升0.79个百分点。

第二阶段:波动阶段(1958年至1978年)。

这期间,江苏城市化水平经历了一个先上升后下降再上升的过程。

1958年,市镇人口占总人口19.5%,1960年最高,达到20.62%。

1961年起城市人口数开始减少,1970年降至最低,城镇人口比重仅相当于1949年的水平,为12.5%。

此后开始缓慢回升,1978年城镇人口比重达到13.73%。

20年间,全省市镇人口减少了28万人,城镇人口比重下降5.8个百分点。

第三阶段:稳定发展阶段(1979年至1989年)。

这期间,建制镇由1979年的115个增加到1989年的392个,城镇人口由874万人增加到1366万人,增长了56.1%,年均增长4.55%,城镇人口比重上升6.1个百分点,平均每年上升0.61个百分点,城市化的推进呈现稳步发展态势。

第四阶段:加速发展阶段(1990年至1997 年)。

这期间,全省省辖市(地级市)由11个增加到13个,县级市由14个增加到31个,建制镇由522个增加到1018个;城镇人口增长46.2%,年均增长5.58%,城镇人口比重由21.56%提高到29.85%,上升8.29个百分点,平均每年上升1.18个百分点。

第五阶段:高速发展阶段(1998-2005年)。

这一阶段,城镇人口由2262.47万人增加到3774.62万人,年均增加216.02万人,增长66.84%,年均增长7.59%,城镇人口比重由1998年的31.5%上升到2005年的50.5%,上升19个百分点,平均每年上升2.71个百分点,达到了前所未有的速度。

二、江苏城市化历程呈现的基本特征总体来看,江苏50多年的城市化发展历程具有以下基本特征:(一)城市化历程呈现出较为特殊的“S”型变动轨迹从世界城市化进程看,大致经历了初始、发展和成熟3个不同的发展阶段。

美国城市地理学家诺瑟姆通过对西方发达国家城市化进程的研究,将城市化水平变动过程概括为一条稍被拉平的“S”型曲线,并因此把城市化过程分成3个阶段:城市化水平较低、发展缓慢的初期阶段(城市化水平低于30%),城市化水平迅速提升的中期加速阶段(城市化水平在30-70%之间),进入高度城市化以后城市化水平增长趋缓甚至停滞的后期阶段(城市化水平超过70%)。

[1]有的学者在三阶段论的基础上,进一步将城市化过程细分为六个阶段:10%以下为城市化的史前阶段,10%以上为城市化的起步阶段,20%以上为城市化的加速发展阶段,50%以上为城市化的基本实现阶段,60%以上为城市化的高度发达阶段,80%以上为城市化的自我完善阶段。

[2]江苏若以1949年作为起步阶段,那么,50多年城市化变化符合城市化进程理论,但却具有自身的特殊性:(1)按照城市化的阶段划分,城市化水平达到20%以上即进入城市化的加速发展阶段。

而江苏在1960年城市化水平就达到20%以上,但此后城市化并没有加速增长,而是经过一个较长的曲折、停滞过程,直到1990年左右城市化水平又回升至20%以上,进入城市化的加速发展阶段,城市化速度明显加快,至1998年达到30%以上。

(2)城市化水平由30%上升至50%,用了8年的时间,时间非常短,曲线非常陡峭,即使按城市化从20%上升至50%来算,也只用了15年的时间,城市化速度非常惊人。

因此,受经济发展和工业化进程的影响,江苏城市化走过了一个较为特殊的发展变化轨迹。

(二)城市化历程具有明显的阶段性上述五阶段的城市化发展历程,以1979年为界线,可以明显地分为两个大的历史发展阶段:1979年以前,一方面,由于以优先发展重化工业的特殊工业化道路,非农产业对农业劳动力吸纳能力有限;另一方面,严格的户籍管理制度隔断了城乡之间的联系,农民被拒之于工业化进程之外,使得城市化发展呈现出水平低、波动大、进程异常缓慢的特点。

城镇人口比重,1949年为12.4%,到1978年仅为13.73%,几乎没有增长,处于停滞、徘徊的状态。

在城市化发展中,城镇人口比重经历了一个先上升、后下降、再上升的过程,最高的1960年(20.63%)与最低的1970年(12.49%)两者相差8.14个百分点,起伏、波动较大。

同时,在这一阶段,江苏城市化水平经历了一个先高出、后又落后于全国平均水平的过程。

在城市化的起步阶段,江苏城市化水平高于全国平均。

如1959年,市镇人口占总人口的比重,江苏为20.2%,全国平均为18.4%,江苏高出1.8个百分点。

只是到60年代中期以后,由于设镇标准的提高,城市郊区规模的缩小,大批建制镇被撤销,江苏城镇人口的比重才开始低于全国平均水平。

此后,江苏城镇人口增长速度一直慢于全国,且与全国的差距逐渐拉大。

1979年以后,随着改革开放的不断深化,经济社会发展进入了一个前所未有的高速发展时期,工业化进程明显加快,城市化也随之进入了一个正常的、快速的发展阶段。

与1978年以前形成鲜明对照的是,这一时期,江苏城市化呈现出水平高、稳定性强、进程明显加速的特点。

1979-2005年,城镇人口平均每年增长速度达到5.79%,城镇人口占总人口的比重由14.84%迅速提升至50.5%,平均每年提高1.37个百分点。

与全国平均水平相比,尽管进入80年代,江苏还并未因经济增长速度快于全国而改变落后状况,城镇人口比重还基本上保持着低于全国平均4.7个百分点的差距,但在1990年以后,这种状况得到明显改善,差距逐渐缩小,到1998年底,江苏城市化率首次超过全国平均水平。

至2005年底,江苏城市化率已高出全国平均水平7.5个百分点,基本上改变了在全国各省、自治区、直辖市中一直偏低、落后的局面。

(三)城市化历程出现了三次重要的历史转折有学者根据城市化过程中城镇人口和乡村人口相对关系的变化,认为在整个城市化的历史过程中,城乡人口增长的比例关系将会呈现出三个重要的转折,即城镇人口增长规模超过乡村人口的增长规模、乡村人口总规模由上升转为下降、城镇人口总规模超过农村人口。

[3]依此判断,江苏人口城市化历程中这三次重要转折主要是:第一次转折出现在1979年,城镇人口增长规模首次超过乡村人口,城乡人口增长出现了互换的格局。

以此为起点,江苏城市化进入了一个稳定增长阶段。

始于上世纪70年代,江苏城乡推行了旨在控制人口增长的计划生育政策,农村人口增长的规模出现明显减少,但是增长的量仍然高于城镇。

1979年,作为重要分界点的年份,城镇人口增加了74万人,乡村人口反而减少了15万人,城市化发展出现了第一个重要转折。

此后,全省大多数年份的城镇人口增长规模均高于乡村人口的增长,有些年份乡村人口甚至出现负增长,在总人口的增长中城镇人口增长所占比重大大提高。

第二次转折出现在1997年,城镇人口增长绝对规模首次超过总人口,乡村人口由增长转为下降。

以此为转折点,江苏城市化由加速增长阶段转为高速增长阶段。

1997年,在总人口增加38万的情况下,城镇人口增加196万,乡村人口则相应地减少157万,城镇人口增长绝对规模首次超过总人口增长绝对规模,乡村人口绝对规模由增长转为下降,城市化出现了第二个重要转折。

此后的年份,乡村人口绝对量持续下降,如1998-2000年,在总人口分别增加35万、30万、114万的情况下,城镇人口分别增加125万、262、516万,乡村人口则相应地分别减少91万、231万、402万。

这意味着,乡村人口进入城镇的规模大于乡村人口自然增长的规模,工业化进程中非农产业吸收劳动力的能力大大提高,城市化开始步入良性循环并真正进入高速增长阶段。

第三次转折出现在2005年,城镇人口比重超过50%。

达到50.5%。

这表明,随着乡村富余劳动力大规模转移到城镇,城镇人口的绝对量超过乡村人口,整个地区有一半以上的人口生活在城镇。

这是城市化出现的第三个重要转折,是江苏初步进入城市社会的重要标志和起点。

今后,尽管城市化仍处于高速增长阶段,但是,城市化水平的增长速度要取决于地区经济发展的推进速度。

三、江苏城市化进程的比较判断江苏是属于近期城市化水平上升最快的省份之一。

2000年,江苏城市化率位列全国第10位,华东地区第3位,排在3个直辖市和广东、东北三省、浙江、内蒙古之后。

到2005年,江苏城市化水平超过内蒙古,跃居全国第9位,并扩大了与位居其后福建的距离。

按2004年城市总数排序,江苏城市总数列全国第3位,分别比第一位山东、第二位广东少8个和4个;在全国城市总数前10位省份中,如果按每1000万人口拥有的城市数计算,江苏为5.35个,列黑龙江(8.12个)、辽宁(7.34个)、浙江(6.74个)、湖北(6.30个)之后排第五位,比2000年提升一位。

随着江苏城镇化战略的实施以及经济的持续快速增长,江苏城镇化进程已进入一个相对快速的发展阶段,但如何正确认识江苏省现阶段城镇化进程,对今后江苏城镇化发展有着积极的促进作用。

我们借助1999年128国家和地区相关数据建立的城镇化进程分析模型,通过与国际上大多数国家城镇化进程进行分析对比,对江苏城镇化进程有一个总体的认识。

见表1。

由表6-2的结果可以看出,无论采用哪种模型,江苏的实际城镇化水平比模型的理论值都低,造成这种现象的原因是正常的数据离差,还是江苏的城镇化水平相对国际平均水平确实落后呢?我们认为二者因素都有,至少通过以上模型可以说明江苏的城镇化水平与国际城镇化的平均水平相比要低一些。