从“逻辑先在性”角度认识哲学唯心主义

- 格式:docx

- 大小:28.98 KB

- 文档页数:3

对西方哲学中唯物和唯心的再认识西方哲学对唯心和唯物的划分人们常说,唯物主义和唯心主义是哲学中对立的两个基本派别,一切哲学都不能超越和调和唯物主义和唯心主义两大派别,这就是哲学上的党性。

在哲学史上看到的无数唯心和唯物的对立,这种对立体现在精神第一还是物质第一的问题。

唯物主义同唯心主义二者在哲学意义上回答思维与存在、物质与意识何者是第一性的时候答案完全不同。

我们从小受到的是唯物主义的教育,当今教科书在谈到“物质和意识的辩证关系”的时候告诉我们说:“一方面物质决定意识,另一方面意识具有能动作用(意识能动地反映客观物质世界,意识能动地反作用于客观物质世界)”。

但是否还会有其他答案或者解释?相信一定会有,否则我们就要将像苏格拉底、柏拉图、笛卡尔、康德、尼采等一大批被无数人们肯定的哲学家划入唯心主义的行列,而这种划入无疑也是对我们唯物理论的挑战。

那么,其问题和道理到底在哪里呢?唯物主义认同意识的客观存在实际上,我们纵观哲学史,唯物主义和唯心主义辩论的根本点就在物质和意识的关系上。

唯物主义主张物质是世界的本原。

物质不依赖于意识而存在,物质决定意识,它是第一性的;意识不能脱离物质而存在,它是在物质发展的基础上产生的,是对物质的反映,是第二性的。

作为唯物主义是认同意识的客观存在的,否则就不会有物质第一、意识第二的说法。

同样也可以认识到,在这个世界里不光有物质的客观存在,同样也有真理或者说是规律的客观实在,掌握了这些规律的确可以带来物质的增加。

这也就是所说的“物质性和客观性的统一”和“规律性和客观性的统一”,作为唯物主义者并非是仅仅的物质唯物主义者,首先不能将研究规律的客观实在的哲学家归类于唯心主义。

属于物质的人脑唯物主义提出的物质决定意识的根本原因是:意识来自于大脑,而大脑无疑是物质的,难道不是人们的大脑决定了我们的意识吗?的确,人脑不仅是物质的,而且更是一台我们至今还没有研究透的机器。

这套精密的机器输入原料之后就会生产出产品。

马克思案例及点评分析从“逻辑先在性”看哲学唯心主义案例点评这是一个典型的具有较强理论性的案例。

人们常常认为哲学唯心主义是纯粹的“胡说”,唯心主义者简直是一群无法理喻的“疯子”。

那么在历史上为什么会产生唯心主义呢?为什么唯心主义在现在仍然在不断滋生呢?本案例通过一个全新的视角,从区分“时间先在性”和“逻辑先在性’’两个概念入手,说明唯心主义产生的认识论根源,从而使我们能够更加全面客观地评价唯心主义。

从“时间先在性”来看,就存在论的意义来说,自然界先于人类意识而存在,因而“物质”是“意识”的“本原”;就认识论的意义来说,客观世界先于人的意识内落而存在,因而“客观世界”是“意识内容”的“本原”。

这种回答,不仅符合人类的经验常识,而且不断地被科学所证实。

从“逻辑先在性’’来看,它所陈述的并不是事物之间在时间序列中的先后顺序,而是事物之间在“逻辑”上的“优先地位”。

“自在”意义的逻辑先在问题,是指事物的本质对事物的现象在“逻辑”上具有优先地位,即事物的本质决定事物的存在;所谓自为意义上的“逻辑先在性”,是指人的认识活动中的主一客体关系。

要想超越形而上学的唯物主义而达到辩证唯物主义对唯心主义的理解,就必须从“逻辑先在性”的视角深入地研究哲学唯心主义的认识论根源。

唯心主义正是片面地夸大这种具有“逻辑先在性”的认识的某个成分,并从这种被夸大了的认识成分出发去构筑具有某种极端性和片面性的哲学理论体系。

喜为人母的“猪孩”案例点评本案例以发生在辽宁省鞍山市台安县高力房镇锅柽子村一个真实事件为例,揭示了人的意识的产生与社会生活实践之间的关系,说明意识从起源上来看是物质世界长期发展的产物,更是社会历史的产物;就其本质而言,它是人脑的机能和属性,是物质世界的主观映象。

“猪孩”王显凤由于亲生父母都是残疾人,幼年时缺少关爱,11年关键的生长发育期都是在与猪为伍,造成了她心理的严重畸形,感知世界混沌一片,既没有人的感觉能力,也没有人的理性思维能力,甚至个人情绪表现也极为简单。

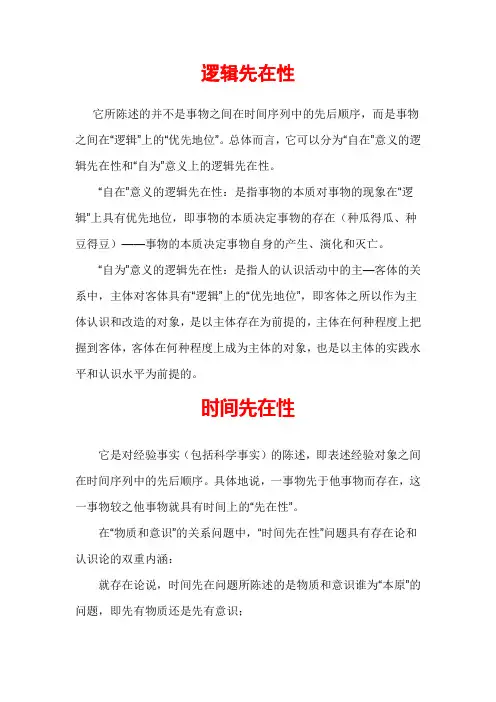

逻辑先在性它所陈述的并不是事物之间在时间序列中的先后顺序,而是事物之间在“逻辑”上的“优先地位”。

总体而言,它可以分为“自在”意义的逻辑先在性和“自为”意义上的逻辑先在性。

“自在”意义的逻辑先在性:是指事物的本质对事物的现象在“逻辑”上具有优先地位,即事物的本质决定事物的存在(种瓜得瓜、种豆得豆)——事物的本质决定事物自身的产生、演化和灭亡。

“自为”意义的逻辑先在性:是指人的认识活动中的主—客体的关系中,主体对客体具有“逻辑”上的“优先地位”,即客体之所以作为主体认识和改造的对象,是以主体存在为前提的,主体在何种程度上把握到客体,客体在何种程度上成为主体的对象,也是以主体的实践水平和认识水平为前提的。

时间先在性它是对经验事实(包括科学事实)的陈述,即表述经验对象之间在时间序列中的先后顺序。

具体地说,一事物先于他事物而存在,这一事物较之他事物就具有时间上的“先在性”。

在“物质和意识”的关系问题中,“时间先在性”问题具有存在论和认识论的双重内涵:就存在论说,时间先在问题所陈述的是物质和意识谁为“本原”的问题,即先有物质还是先有意识;就认识论说,时间先在问题所陈述的是客观世界与意识内容谁为本原的问题,即先有客观世界还是先有意识内容的问题。

逻辑先在性与时间先在性:逻辑先在性”是相对于“时间先在性”而言的。

它陈述的是事物之间在道理上逻辑上的优先地位。

而“时间先在性”陈述的是事物之间在时间序列中的先后顺序,即谁先谁后。

“逻辑先在性”是相对于“时间先在性”而言的,旧唯物主义和唯心主义事实上都没有真正理解和区分“时间先在性”和“逻辑先在性”,以科学实践观为基础的马克思的实践唯物主义实现了“时间先在性”与“逻辑先在性”的辩证统一。

相对于“时间先在性”问题,“逻辑先在性”问题是较难理解的,它不能像旧唯物主义者那样以一种“常识思维”去解决问题,而是需要辨证的思维方式,用辩证唯物主义的观点加以具体分析与评价。

从“逻辑先在性”看哲学唯心主义“任何一个正常的普通人都知道这样一个基本事实(科学事实):先有地球,后有人类及其意识;物质世界是‘本原’性的存在,而精神世界是‘派生’性的存在;先有事物的存在,后有关于事物的观念。

那么,为什么会有这种认为‘意识第一性、物质第二性’的唯心主义哲学呢?为什么会有‘聪明’的哲学家搞这种唯心主义呢?”《从“逻辑先在性”看哲学唯心主义》在开头就提出了这些问题。

列宁说 “直线性和片面性,死板和僵化,主观主义和主观盲目性,就是唯心主义的认识论根源”。

他还说 唯心主义“是一朵不结果实的花,然而却是生长在活生生的、结果实的、真实的、强大的、全能的、客观的、绝对的人类认识这棵活生生的树上的一朵不结果实的花。

” 同上列宁的这些论述说明 对唯心主义决非用“胡说”所能概括得了的,对其认识论根源的内部细节有进行深入探讨的必要。

首先,从夸大意识的能动性上看 唯心主义把客观对象需要主体 意识来反映,歪曲为由主体 意识来创造。

认识是主观对客观的反映,“没有被反映者,就不能有反映,被反映者是不依赖于反映者而存在的”。

但是,没有反映者、被反映者的性质、属性、特征和作用都无从谈起。

因为,客观事物本身不会产生认识。

从这个意义上讲,主观与客观在认识中是不可分割地联系在一起的,既没有无客观的认识,也没有无主观的认识。

离开客观,主观会因没有被反映的对象而无法产生认识#离开主观,客观将不再作为认识的对象而存在。

但是,我们决不能因此“把认识论建立在客观和人的感觉有不可分割的联系这一前提上,”这样,“必然会陷入唯心主义”。

因为,认识固然是在主观与客观相互作用中产生的,二者不可分割,但是,作为认识对象的物质世界,绝不因未被认识而不存在。

唯心主义片面地抓住主观同客观在认识过程中不可分割这一点,并把它夸大成认识论的全部,进而又把客观依赖主观去认识歪曲成依赖于主观而存在。

这样就从根本上抛弃了被反映者不依赖反映者而独立存在这个唯物主义的认识论前提,把客观对象看作是由主观来创造的。

唯心主义唯物主义类比推理唯心主义和唯物主义,听到这些词,可能有人会觉得有点儿晦涩。

实际上,这两者的区别就像“鸡”和“蛋”的关系,一直以来都在哲学领域中引发热烈的讨论。

今天,我们就用最简单、最亲切的方式来聊聊这两种哲学观点,看看它们如何互相类比,又是怎么影响我们日常生活的。

1. 唯心主义与唯物主义概述1.1 唯心主义:心灵主宰一切唯心主义,简单来说,就是把一切看作是心灵或意识的产物。

想象一下,你在梦里看到的奇妙世界,这就是唯心主义的一个好比喻。

在唯心主义看来,我们的思想、意识甚至幻想,都能塑造和影响我们所感知的现实。

就像有时候你做了个美梦,醒来后还会觉得心情特别好,这就是唯心主义的影子在作祟。

1.2 唯物主义:物质决定一切而唯物主义则是另一个极端。

它的基本观点是:物质世界才是真正的根本,意识、思想、甚至感情,都是物质世界作用的结果。

换句话说,就是“物质决定意识”。

比如,饿了就会想到吃饭,这种直观的感觉就好比唯物主义者所说的,生活中的物质条件直接影响我们的意识和行为。

2. 类比推理:就像是两种不同的调料2.1 唯心主义的调料:心灵的调味剂把唯心主义比作调料中的“调味剂”,好比你在做菜时加点儿盐、糖,都是为了让菜更有味道。

唯心主义在我们心中调配着世界的“味道”。

你可能记得小时候做的美梦,或者对某种美好事物的幻想,这些都是心灵的调味剂在起作用,它们让我们的世界变得更加丰富多彩。

但有时候,这种调料也可能让我们变得过于理想化,忘记了现实的骨感。

2.2 唯物主义的调料:现实的基底而唯物主义则像是做菜时必须的“基本调料”,就像盐和油,这些是制作每道菜的基本要素。

唯物主义认为,物质是世界的基石,不管你心里怎么想,现实中的物质条件才是最终决定一切的因素。

换句话说,无论你多么向往梦想的生活,如果没有实际的努力和条件支撑,这些梦想也只是“空中楼阁”。

3. 实际影响:哲学在生活中的“调味”3.1 生活中的唯心主义:梦幻泡影唯心主义的影响在生活中无处不在。

案例12:从“时间先在性”看旧唯物主义当马克思着手建立他的具有重大变革意义的新哲学时,他面临的是德国古典哲学的旧学,因而马克思就要进行一番对德国古典哲学的批判工作。

马克思的批判工作也就从两个方面进行,即分别揭示出唯心主义和旧唯物主义的缺陷。

关于唯心主义的认识论根源,有论者从“时间先在性”和“逻辑先在性”的关系作了说明。

即认为唯心主义为了超越旧唯物主义的“时间先在性”的简单认识,提出了事物之间在“逻辑”上的“优先地位”的见解。

这种逻辑先在性表现在“自在”意义上,是指事物的本质对事物的现象在“逻辑”上具有优先地位,而唯心主义夸大了这一点,将事物的本质从事物中脱离出来,成为独立的存在;这种逻辑先在性表现在“自为”意义上,是指认识活动中认识主体对认识客体在“逻辑”上具有优先地位,而唯心主义夸大了这一点,将主体的感觉、思维视为本原,而客体则成了派生物。

唯心主义就是这样将本来具有积极意义的“逻辑先在性”之螺旋性曲线或圆圈或认识过程中的一个片断、碎片或小段变成了一条独立、完整的直线,因此走向了否定客观存在的(僧侣主义的)虚假立场。

同样,旧唯物主义之所以带有客体性和直观性的缺陷,也是因为将本来具有积极意义的“时间先在性”加以片面地夸大,使这一在螺旋曲线或圆圈式认识过程中的一个片断、碎片或小段变成了一条独立、完整的直线。

这一情况的发生,是经由将“时间先在性”进一步“自然本体化”,然后再将其“客体主体化”而实现的。

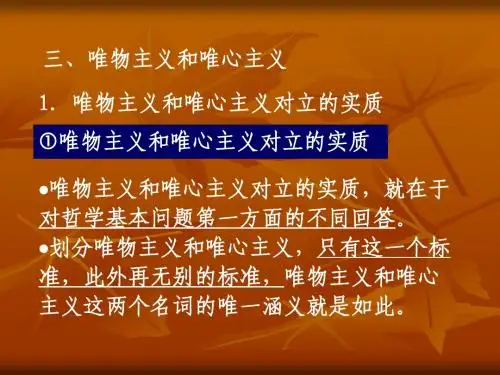

唯物主义和唯心主义是在哲学认识论阶段围绕哲学问题的争论而形成的两个基本的学派。

既然认识论哲学之基本问题是思维与存在的关系,那么为了获得正确的认识,首先就需要确定这构成认识活动的两大因素谁更重要。

正如唯心主义认为认识是思维对存在的判定而这种判定取决于思维活动因而思维比存在更重要那样,旧唯物主义则认为认识是思维对存在的反映而这种反映取决于存在的客观性质因而存在比思维更重要。

为了确立各自执以为重的因素的重要地位,唯心主义和唯物主义就分别将思维和存在当做对方的本原,即第一性的、原始发生的、决定对方性质的因素。

关于哲学唯物唯心论的重新认识在高中以及大学的哲学教材中,一般将哲学的划分放在第一章,将哲学中物质和意识何者为第一性作为哲学的认识首要问题,也是哲学的划分标准:唯物主义与唯心主义。

哲学按唯物唯心的划分是拉美特利最先提出,之后费希特亦使用了这一划分标准。

就马克思本人而言,并没有有关这是唯一而且必然的划分标准的言论,现在有关一切哲学都必然分为唯物和唯心是恩格斯的观点,并最后由第二国际、第三国际和苏联所一直坚持。

从哲学史上来讲,这一划分不是从来就有的,也不是一直持续的,基本上只是十八到十九世纪一段历史时期的特殊现象。

而马克思“碰巧”生活于这一年代,按照他自己的话说,也就不可避免的带上了时代的烙印。

进入二十世纪后,西方哲学已经放弃了这种划分标准,只有苏联还盲目坚持;而我国在哲学上一直以苏联为准,因此也一直沿用了这种划分方式。

然而在今天看来,用唯物主义和唯心主义来划分哲学的党性本身就是片面的,也无法满足今天的哲学研究的需要。

那么是否存在唯物与唯心之外的第三类哲学呢?马克思在《1844年经济学哲学手稿》中曾经提出过这样一个观点“彻底的自然主义或人道主义,既不同于唯心主义,也不同于唯物主义,同事又是把这两者结合的真理。

”从这里我们可以看出,马克思想用辩证理性主义,理想主义,人道主义来消解哲学唯心唯物的划分标准。

随着科技的发展,人们也逐渐认识到“信息”“能量”“电磁波”等等,这些即不属于唯心又不属于唯物,是超越精神和物质的第三类本体范畴。

列宁在晚期的《哲学笔记》中对唯物论与唯心论的对立,也已经作出了某种意义上的消解。

列宁在《哲学笔记》札记中写到“聪明的唯心论”:“聪明的唯心论比愚蠢的唯物论更接近于聪明的唯物论。

聪明的唯心论即辩证的,愚蠢的即绝对的,不发展的。

”在这里列宁想以辩证法消解唯物与唯心的界限。

马克思在给他岳父威斯特华伦的献辞中也写道:“您深怀着令人坚信不疑的,光明灿烂的唯心主义,唯有唯心主义才知道那能唤起世界上一切英才的真理。

唯物主义唯心主义辩证法形而上学关系唯物主义和唯心主义是两种不同的哲学观点,它们在认识论、本体论和价值论上存在着根本的分歧。

辩证法和形而上学则是哲学中两种截然不同的方法论体系。

了解这些概念之间的关系可以帮助我们更好地理解哲学思想的发展和变化。

首先,我们需要了解唯物主义和唯心主义的基本概念。

唯物主义是一种哲学观点,认为物质性是世界的基本实质,精神只是物质的产物。

唯心主义则是认为精神是世界的基本实质,物质只是精神的表象。

在认识论上,唯物主义强调通过感觉、经验和科学方法来认识世界,而唯心主义则认为认识是由精神活动来完成的。

在本体论上,唯物主义强调物质的存在和运动是世界的基本特征,而唯心主义则认为意识和心灵是世界的本质。

在价值观念上,唯物主义强调世界的进步是由物质条件和社会生产力的发展来实现的,而唯心主义则认为思想和道德是世界的基本价值。

辩证法是一种思维方法和哲学体系,认为世界的发展是矛盾的统一和运动的统一。

形而上学则是一种思维方法和哲学体系,认为世界的发展是由永恒和不变的本质所决定的。

在辩证法中,矛盾是事物发展的动力,而在形而上学中,本质是事物发展的动力。

辩证法强调事物的发展是由内在的矛盾和斗争推动的,而形而上学则认为事物的发展是由本质所决定的。

辩证法强调事物是相互联系和相互作用的统一体,而形而上学则认为事物是独立存在和孤立的。

唯物主义与辩证法的关系是辩证唯物主义,它强调事物的发展是在矛盾的统一和斗争中实现的。

唯心主义与形而上学的关系是形而上唯心主义,它认为事物的发展是由永恒和不变的本质所决定的。

从这个角度来看,唯物主义与辩证法是相互关联的,它们强调物质的发展是在矛盾的统一和斗争中实现的。

唯心主义与形而上学也是相互关联的,它们认为精神的发展是由永恒和不变的本质所决定的。

在现实生活中,唯物主义和唯心主义、辩证法和形而上学都在不同的范畴和领域中得到了应用。

唯物主义强调科学和技术的发展是世界发展的动力,唯心主义强调道德和文化的发展是世界发展的动力。

从辩证的思维来看,来理解“逻辑现在性”更为容易,因为它所陈诉的并不是事物之间在实践序列中的先后顺序,而是事物之间在“逻辑”上的“优先地位”所以人们在认识事物时,要“透过现象本身发现本质”要“从感性认识上升到理性认识”。

主要是理论脱离实际,因此要克服唯心主义是偏面性和形而上学性,所以我们必须要避免主观性,并学习客观地看待世界。

我从列宁的“人的认识不是直线,而人们在理解人的认识的时候,却往往是从认识的某个环节出发,把它作为解释人的认识的出发点。

由此便造成了认识中的“直线性和片面性,死板和僵化,主观主义和主观盲目性””,在谈到认识论根源时,列宁说认识论根源直线性和片面性死板和僵化主观主义和主观盲目性就是唯心主义的《谈辩证法问题》他还说唯心主义是朵不结果实的花,是人类认识的这棵活生生的树上的一朵不结果实。

列宁的这些论述说明对唯心主义决非是胡说所能概括得了的,意识对其认识论根源的内部细节有进行深入探讨的必要,唯心主义把客观对象需要主体认识当作是主观对客观的反映首能。

从夸大意识的能动性上看,费希特通过混淆作为意识对象的存在和作为意识之中的存在,这样全变成由主观创造了把客观对象需要主体来说明把意识借助实践的创新活动归结为意识的产物。

辩证唯物主义认为主观对客观的反映并非只是简单地照像或机械的复制,而是反映与创新的统一主观,不仅客观反映对象当前样子而且通过调动以往的知识创造出高于现象的更深刻的新思想反映,由创新来丰富并通过实践把它变为满足人类需要的东西。

这一比喻具有十分深刻的含义,它说明唯心主义是有根基的,它植根于人类认识这棵树上面。

这棵树是“活生生的,结果实的,真实的,强大的,全能的,客观的,绝对的”无本之木充实和提高了创新,离开反映就成了无源之水;创新以反映为基础,如果反映只是停留在简单地复制自然现象,没有创新,那么人类就将永远不会为满足自己的需要去以自己的行动来改造世界。

列宁说:作为认识论基础的相对主义,否定为人们的真理性认识所反映的客观本身,实在不仅承认我们知识的相对性,并且还否定任何为我们的相对认识所逐渐接近的不依赖于人类而存在的。

唯心主义的含义及基本形态1. 亲,你知道啥是唯心主义不?就像你在黑暗中害怕,觉得周围有鬼怪,其实这鬼怪只在你心里,现实中根本没有,这就是唯心主义的一种表现啦!唯心主义呀,就是认为精神、意识决定物质,物质反而依赖于精神呢!比如说,王阳明说“你未看此花时,此花与汝心同归于寂;你来看此花时,则此花颜色一时明白起来”,这不就是把精神的作用看得比物质还重要嘛?2. 嗨呀,唯心主义到底是啥呢?想象一下,你觉得自己是世界的中心,周围的一切都是因为你的想法才存在的,这像不像唯心主义?比如,贝克莱说“存在就是被感知”,意思不就是说,如果没有人去感知,那东西就不存在了吗?这多神奇啊!3. 朋友,你有没有想过唯心主义的奇妙之处?就好比你做梦,在梦里啥都有,可醒来发现都是虚幻的,唯心主义有时候就有点像这个梦,全凭你的心去构造世界。

像笛卡尔的“我思故我在”,不就是强调思考的我决定了我的存在吗?4. 哎呀,唯心主义可有意思啦!你想想,要是你觉得月亮只在你抬头看它的时候存在,这是不是很唯心?像佛教里说的“一切唯心造”,难道不是在说世界都是由心创造出来的吗?5. 亲,唯心主义是不是很让人好奇?比如说,你坚信只要心里一直想着成功,成功就会来,这不就是唯心主义的一种体现吗?柏拉图的“理念论”,认为现实世界是理念世界的影子,这不就是把精神的理念看得比现实物质还重要吗?6. 嗨,你琢磨过唯心主义吗?想象一下,你认为自己的心情能改变天气,心情好就是晴天,心情不好就是阴天,这像不像唯心主义?比如,康德的“人为自然立法”,不就是说人的心给自然定了规则吗?7. 朋友,唯心主义可太神秘啦!就像你认为自己的梦想有无限的力量,能改变现实,这难道不是唯心主义?费希特说“自我设定非我”,不就是自我的精神决定了非我的存在吗?8. 哎呀,唯心主义真的很独特哟!你想啊,要是你觉得自己的信念能让石头变成金子,这是不是唯心?像黑格尔的“绝对精神”,认为世界都是绝对精神的展现,多神奇!9. 亲,你知道唯心主义的魅力在哪吗?好比你觉得自己的想象比真实的东西还真实,这是不是有点唯心?比如,叔本华的“世界是我的表象”,不就是说世界只是在我心里的表象吗?10. 嗨呀,唯心主义是不是很吸引人?想象一下,你觉得自己的爱能让世界变得美好,这难道不是唯心?像尼采的“权力意志”,强调意志的力量,不也是一种唯心的观点吗?11. 朋友,唯心主义真的很有趣啊!就像你觉得自己的愿望能创造一个全新的世界,这像不像唯心?比如,孟子说“万物皆备于我”,不就是觉得世界的一切都在我心里吗?12. 哎呀,唯心主义可太令人惊奇啦!你想想,要是你觉得自己的恐惧能让危险成真,这是不是唯心?像朱熹的“理在事先”,认为理先于事物存在,不就是把精神的理放在物质之前吗?13. 亲,你有没有感受到唯心主义的奇妙?好比你觉得自己的梦想能点亮整个宇宙,这难道不是唯心?像陆九渊的“吾心即是宇宙,宇宙即是吾心”,不就是把心和宇宙等同起来吗?14. 嗨,唯心主义是不是很不可思议?想象一下,你认为自己的快乐能让时间停止,这像不像唯心?比如,托马斯·阿奎那的“上帝的意志创造世界”,不就是把上帝的精神意志当作创造世界的根源吗?15. 朋友,唯心主义真的很特别哟!就像你觉得自己的思念能让远方的人立刻出现在眼前,这是不是唯心?像休谟的“知觉是唯一的存在”,不就是认为只有我们感觉到的才是存在的吗?16. 哎呀,唯心主义太让人着迷啦!你想啊,要是你觉得自己的勇气能打败一切困难,哪怕困难实际很强大,这是不是唯心?像马赫的“物是感觉的复合”,不就是说物体只是感觉的组合吗?17. 亲,你晓得唯心主义的神秘之处吗?好比你觉得自己的祈祷能让灾难消失,这难道不是唯心?像柏格森的“生命冲动创造世界”,不就是把生命的冲动这种精神力量当作创造世界的动力吗?18. 嗨呀,唯心主义是不是很奇特?想象一下,你认为自己的善良能感化所有的坏人,这像不像唯心?比如,詹姆士的“彻底经验主义”,强调经验的重要性,不也是一种唯心的看法吗?19. 朋友,唯心主义真的很神奇啊!就像你觉得自己的希望能让沙漠变成绿洲,这是不是唯心?像萨特的“存在先于本质”,认为人的存在决定了人的本质,不也是从精神层面出发的吗?20. 哎呀,唯心主义太有魅力啦!你想想,要是你觉得自己的决心能移山填海,这是不是唯心?像弗洛伊德的“潜意识决定行为”,不就是把潜意识这种精神因素看得很重要吗?。

从“逻辑先在性”看哲学唯心主义从“逻辑先在性”看哲学唯心主义1任何一个正常的普通人都知道这样一个基本事实(科学事实):先有地球,后有人类及其意识;物质世界是‚本原?性的存在,而精神世界是‚派生?性的存在;先有事物的存在,后有关于事物的观念。

那么,为什么会有这种认为‚意识第一性、物质第二性?的唯心主义哲学呢?为什么会有‚聪明?的哲学家搞这种唯心主义呢?在旧唯物主义者看来,哲学唯心主义是纯粹的‚胡说?,唯心主义者简直是一群无法理喻的‚疯子?。

之所以会对唯心主义作这种简单地理解,从根本上说,就在于旧唯物主义本质上是一种‚素朴实在论?,是以一种‚表象思维?和‚常识思维?去解决思维和存在的关系问题。

从辩证唯物主义的观点看,唯心主义的产生有着深刻的认识论根源。

列宁指出:‚人的认识不是直线(也就是说,不是沿着直线进行的),而是无限地近似于一串圆圈、近似于螺旋的曲线。

这一曲线的任何一个片断、碎片、小段都能被变成(被片面地变成)独立的完整的直线,而这条直线能把人们(如果只见树木,不见森林的话)引到泥坑里去,引到僧侣主义那里去(在那里统治阶级的阶级利益就会把它巩固起来)。

直线性和片面性,死板和僵化,主观主义和主观盲目性就是唯心主义的认识论根源?。

(《列宁全集》,第38卷,第411—412页。

)列宁的这段论述是极其深刻的。

人的认识不是直线,而人们在理解人的认识的时候,却往往是从认识的某个环节出发,把它作为解释人的认识的出发点。

由此便造成了认识中的‚直线性和片面性,死板和僵化,主观主义和主观盲目性?,而这些却恰恰是哲学唯心主义的‚认识论根源?。

这里最为重要也最为困难的理论问题,就是‚逻辑先在性?问题。

2在对人的认识非直线的思考中,也就是在对人类认识的复杂性的思考中,我们首先应当考虑‚时间先在性?和‚逻辑先在性?及其相互关系问题。

‚时间先在性?是易于理解的:它是对经验事实(包括科学事实)的陈述,即表述经验对象之间在时间序列中的先后顺序。

从人性角度看唯心与唯物作者:粒子细胞的研究唯物论与唯心论是个数百年的争论,争到后来就变成了先有鸡还是先有蛋的无聊话题。

那么讨论唯物与唯心是不是就没有意义了呢?是有的,这其实是一个非常重要的哲学问题,它既是一个世界观问题,也是一个方法论问题,弄清这个问题对我们认识世界和解决现实问题也有很重要的指导意义。

我在写《关于科学社会主义理想》一文时就很想讨论这个问题,但一来会篇幅太长,二来可能会引出无聊的争论,所以最终决定规避这个问题,而用人们比较容易接受的“科学精神和态度”来取代。

为什么要从人性角度来讨论唯物和唯心,而不是讨论唯物主义和唯心主义呢?是因为一谈主义就弄成了框框,主义都排他,而谈人性更实用;笔者一向认为研究社会学的根本在于人性研究。

本文说的是个人感悟而不是公理,信不信由读者独立思考。

人的“追求”属于“欲望”范畴,而我认为欲望是有层次的,我在《关于科学社会主义理想》一文中把欲望分为四层,最低层的是动物性欲望,是“物质”的,层次越高越是精神层面的,也就是说人的“欲望”在基本生存条件满足之后主要是心理的。

这个结论是不是能够否定“唯物”呢?不是!为什么呢?首先我们还是得定义清楚唯心与唯物的概念。

所谓“心”当然是真纯的心理活动层面,而“唯心”就变成了思想方法,还含有“为心”,“利己”的意思。

所谓“物”是泛指“心”或者说思维以外的现实世界,而“唯物”也就变成了思想方法,同样也含有“利己”的意思。

所谓“心”其实是一个抽象的哲学概念,并不是物理的心脏或者大脑,指的是心理,精神层面的虚拟空间。

所谓“唯”也是一种精神“追求”,我认为更确切的说是一种“价值观”。

我在《关于科学社会主义理想》一文中专门论述过什么是价值观,这里就不想多说了。

现在我们以人性为出发点来讨论唯心与唯物:1,唯心与唯物人在社会中总是以自我为中心,以欲望为出发点产生行为的,在没有限制的的情况下欲望是无限扩张的,但人的能力是有限的。

你想飞起来,但你知道你不行;你想要座金山,你也知道那不现实。

正确评价唯心主义,之一金春峰唯心主义在一定条件下起进步作用在哲学史研究中,应该坚持党性原则。

正如列宁指出的,“最新哲学象在两千年前一样,也是有党性的。

”“唯物主义和唯心主义按实质来说,是两个斗争着的党派。

”(《列宁选集》第2卷第365页)解放以后,我国哲学史研究取得了很大成绩,这是与哲学史工作者自觉学习贯彻党性原则分不开的。

但是也有右和极“左”方面的干扰。

右的方面是否认哲学的党性原则,这种倾向不是主要的;主要的是极“左”方面的干扰,它对哲学史研究造成了很大的危害,值得充分重视。

不能正确地评价唯心主义的作用,就是这种倾向的重要表现之一。

一九五七年,北京大学哲学系召开中国哲学史讨论会,曾就研究哲学史的方法论问题,进行过深入的讨论。

如何贯彻哲学的党性原则,正确评价唯心主义,是讨论的重要问题之一,郑昕先生写了《开放唯心主义》一文,许多同志提出了很有创见和启发的意见。

这是一个很好的开端。

只要坚持双百方针,各抒己见,互相切磋,讨论是会逐步深入,取得丰硕成果的。

但是,由于形势的急剧变化,这种有益的生动活泼的学术讨论,很快就被破坏了。

以关锋为代表的极“左”干扰越来越严重,终于在林彪、“四人帮”时期,这个问题成了禁区。

今天我们能重新提出这个问题,开展讨论,应该说是粉碎林彪、“四人帮”的极“左”路线对哲学史工作带来的一次解放,是三中全会精神的胜利,是值得庆祝的。

正确地评价唯心主义,就是要实事求是地肯定唯心主义在一定条件下的进步作用和积极意义。

对于这个问题,持否定意见的大致有三种情况:一种以关锋为代表,是彻底的否定论,认为唯心主义是绝对错误的,没有任何积极意义与进步作用。

一种是基本否定论,认为唯心主义有积极意义和进步作用,但只是个别的例外现象。

一种意见认为,唯心主义在一定条件下有积极意义和进步作用,但是这种作用不属于唯心主义,而属于唯心主义体系中的辩证法因素或唯物主义因素;这种意见形式上不同于彻底否定论,实质上两者并没有什么区别。

从“逻辑先在性”角度认识哲学唯心主义关于哲学唯物主义和唯心主义,通常的解释是:人们以总体方式把握世界,首先,遇到的就是世界的本原问题,即精神和物质何者为第一性,何者为第二性的问题。

对于精神和物质何者为第一性问题不同回答,基本上只有唯物主义和唯心主义两种,哲学家依照他们如何回答这个问题二分为唯物主义和唯心主义两大阵营。

凡是主张物质自然界是本原,物质第一性,意识或精神是第二性的,都属于唯物主义阵营;凡是断言精神对自然界来说是本原,意识或者精神是第一性的,物质是第二性的,都是属于唯心主义阵营。

尽管物质的本原论这个唯物主义方法的客观根据已经被科学史和人们普遍经验所证实,因为任何正常的普通人都知道这样一个基本事实科学事实:先有地球,后有人类及其意识;物质世界是“本原”性的存在,而精神世界是“派生”性的存在;但是唯心主义为什么还要无视科学事实否认物质本原呢?哲学唯心主义为什么还能够长期存在呢?一些“聪明”哲学家为什么搞这种唯心主义?这正是人们最为大感不解的问题。

其实,这个问题不仅是一个科学事实问题,有一个逻辑关系问题,要解开这个谜,必须从必“逻辑先在性”角度认识哲学唯心主义。

一、时间先在性与逻辑先在性的区别列宁曾经指出,“从粗陋的、简单的、形而上学的形唯物主义的观点看来,哲学唯心主义不过是胡说。

相反地,从辩证唯物主义的观点看来,哲学唯心主义是把认识的某一个特征、方面、部分片面地、夸大地......发展(膨胀、扩大)为脱离了物质、脱离了自然的、神化了的绝对。

这说明哲学唯心主义长期存在有深刻的认识论的根源,因此,列宁评价唯心主义是生长在人类认识之树上一朵不结果实的花朵。

人的认识不是直线的,而人们在理解人的认识的时候,却往往是从认识的某个环节出发,把它作为理解人的认识的出发点。

由此便造成了认识中的“直线性和片面性,死板和僵化,主观主义和主观盲目性”,而这些却恰恰是哲学唯心主义的“认识论根源”。

如何理解哲学唯心主义的认识论根源呢?这里的最为重要也是最为困难的理论问题,就是“时间先在性”和“逻辑先在性”及其相互关系问题。

古希腊著名哲学家亚里士多德曾经对“在先”作了“时间在先”与“逻辑在先”两方面含义的区分。

他在《形而上学》第五卷(称为“哲学辞典”)中明确指出:“在先和在后意指,在有的情况下,如在每一个种里都有某一最初的本原,在先即事物距离某一或单纯地、或自然地、或在地点上、或为某些人规定了的本原较近,例如,就地点来说,在先就是距离自例地规定了的某一地点较近,例如,中点、或终点;或者距任意规定之点较近,距离现在较远的就是在后。

就距时间来说,离现在较远的在先,例如,发生过的事件,特洛伊战争先于波斯战争,因为它更远于现在;然而,未来的事件来说,较近于现在的在先,例如奈麦亚运动会先于庇提亚运动会,由于它更近于现在。

现在被当作最初的本原或始点”。

“另一意义下的在先,就认识而言的单纯意义上的在先。

在认识上在先的事件中,又有原理上在先和感觉上在先区别,在原理上普遍的东西在先,感觉上个别事物在先。

在原理上偶性在整体之先,例如文雅的就在文雅的人之先,因为,如果没有部分,原理的整体也将不复存在。

当然,如果没有一个文雅的人存在,也就没有文雅这一偶性。

”亚里士多德分析“在先”的第一层含义是时间在先,他认为时间在先是指一事物先于他事物而存在,一事件先于他事件而发生,这一事物、一事件较之他事物、他事件就具有时间上的“先在性”。

亚里士多德分析“在先”的第二层含义是逻辑在先。

他用锐角要直角来定义,半圆要圆来定义,说明了直角对锐角、圆对半圆的逻辑关系上的优先地位。

他还用灵魂与具体动物的关系说明逻辑在先。

他认为,动物的灵魂按照公式即按照形式和本质说,是动物的本体,至少在我们要定义动物的每个都分时,都不能离开它们的功能,即不能离开灵魂的作用来定义,因此,灵魂总是先于具体动物。

他这里所说的先后,不是时间上和排列上的先后,而是指是否更根本、是否更是本质的意思。

“时间先在性”是容易理解的,它是对经验事实包括科学事实的陈述,即表述经验对象之间在时间序列中的先后顺序。

具体地说,一事物先于他事物而存在,这一事物较之他事物就具有时间上的“先在性”。

自然界先于人类意识而存在,因而物质是意识的本原,客观世界先于人的意识内容而存在,因而客观世界是意识内容的本原。

这不仅符合人类的经验常识,而且不断地被科学所证实。

正因为如此,旧唯物主义才对哲学唯心主义感到惑不解;把意识说成是物质的本原,这不是纯粹的“胡说”吗?其实,旧唯物主义没有弄清哲学唯心主义把意识说成是物质的本原的真正含义,哲学唯心哲主义强调意识先于物质,并不是在时间先在性意义下讲的,而是在逻辑先在性意义下讲的,而旧唯物主义则以为哲学唯心主义是在时间先在性意义下把意识说成是物质的本原,如果真是这样,那哲学唯心主义的认识当然是胡说。

因此,要超越旧唯物主义这种简单认识,并认清哲学唯心主义的认识论根源,必须从逻辑先在性角度进行思考。

“逻辑先在性”是相对于“时间先在性”而言的,它所陈述的并不是事物之间在时间序列中的先后顺序,而是事物之间在“逻辑上”的“先地位”也就是说事物间哪个更根本、更本质。

如柏拉图强调一般先于个别,更理念先于事物,黑格尔的“绝对精神”先于自然、人类社会等,都是就逻辑先在性而言的。

可见,相对于“时间先在性”问题,“逻辑先在性”问题难于理解,它需要辩证的思维方式。

二、自在意义的“从逻辑先在性”认识哲学唯心主义从总体上看,事物之间在“逻辑”上的“优先地位”问题,可以分为“自在”与“自为”两种情况。

哲学唯心主的产生与演化,特别是近代以来哲学唯心主义的演化,是同片面夸大以至歪曲这两种情况是的“逻辑先在性”密不可分的。

自在意义的逻辑先在问题,是指事物的本质对是事物的现象在“逻辑”上具有优先地位,即事物的本质决定事物的存在。

这里所说的逻辑优先地位,并不是说先有事物的本质,后有事物的现象,而是说事物的本质决定了事物自身的产生、演化和灭亡。

就事物自身而言,现象是本质的现象,本质是现象的本质,两者之间并不存在谁先谁后的时间先在性问题。

这种自在意义上的本质对现象的逻辑上的优先地位,只能是成立于人类关于世界的认识的“逻辑”之中,是人们在自己的认识活动中以“逻辑”系去把握的本质与现象的产物。

人们在认识事物时,之所以要透过现象发现本质,之所以要从感性认识上升到理性认识,正是因为事物的本质较之事物的现象正具有逻辑上的优先地位。

人们在认识事物的过程中,必须肯定本质对现象的逻辑先在性,从而以普遍性、必然性、规律性去把握和说明纷繁复杂的现象。

在早期希腊哲学的发展中,巴门尼德是一个转折点,他把前人的哲学研究问题追求宇宙自然“在时间上”最古老的最原始的开端一本原转移到一个新的问题上来了。

在他以前,哲学家提出问题、思考和认识问题的出发点是万物的本原是什么,万物如何生成和变动的。

在巴门尼德看来,研究这些问题获得的只是凡人的意见,属于他们说的意见之路,凡人看到的是这个变动不居的现象世界。

巴门尼德却要在这种多样的变动的意见之上,寻求唯一的永恒的真理,认为哲学的任务就是寻求更高一级的真理即唯一真实的、不变的存在。

用后人的话说,就是要透过现象去深入研究本质,尽管他不可能认识到真正的本质,但在西方哲学史上他是第一个从这个方面提出问题的人,要求人们的视野从纷繁复杂的现象引向对永恒单一的本质的认识,这样追求宇宙自然“时间上”最古老的最原始的开端的自然哲学道路不同,巴门尼德致力于探讨宇宙自然“在逻辑上”处于第一位的根据或本质,他称之为存在。

后来的古希腊哲学家芝诺沿着巴门尼德开创的哲学道路,致力于揭示运动的本质,他不满足于感觉意义上的运动,而是要追究“运动真实性”,也就是如何以概念的方式去表达运动的本质。

当然,他最终由于不懂得运动本身是矛盾,得出了否定运动的真实性的结论。

尽管他们不可能认识到真正的本质,但是他们肯定了本质对现象的逻辑优先地位,这种思想直接影响着柏拉图。

柏拉图的“理念”是从巴门尼德的“存在”发展而来的。

在柏拉图看来,理念是单一的、是永恒不变的、是绝对的、是思想而不是感觉的对象,它是从可感的具体事物抽象出来的普遍的共相即本质,每一类事物都有它们的共相即理念,所有事物的“理念”就构成了“理念世界”或“本质世界”,可感事物就构成“可感世界”与“现象世界”。

“理念”是可感事物的“原型”,可感事物是“理念”的摹写。

从而柏拉图把巴门尼德的两个领域(存在与非存在)发展为完备的客观唯心主义的两个世界理论。

这是因为柏拉图把巴门尼德所肯定的本质对现象的逻辑先在性加以了夸大,把这种认识的逻辑先在性对象化给事物本身,把这种认识的“本质”与“现象”以逻辑形式对立起来,也歪曲了这种自在意义的“先逻辑在性”,把本质看成是独立于现象之外,并且决定事物存在的某种本原的东西。

三、自为意义的“逻辑先在性”认识哲学唯心主义所谓自为意义上的“辑先在性”,是指人的认识活动中的主一客体关系,即主体的经验知识、思想、激情、意志、目的等对客体在逻辑上的优先地位。

马克思重视主体对客体在逻辑上的优先地位。

马克思主义哲学所实现的哲学革命的重要方面,就是对世界的理解,客体原则”,由“客体原则”进入到“主体原则”,实现了哲学思维方式的根本变革。

这在马克思的《关于费尔巴哈的提纲》中表述得很清楚。

马克思指出:“从前的一切唯物主义(包括费尔巴哈的唯物主义)的主要缺点是;对现象、现实、感性,只是从客体的或直观的形式去理解,而不是把它们当做感性人的而志活动,当做实践去理解,不是从主体方面去理解。

因此,和唯物主义相反,能动的方面却被唯心主义抽象地发展了,当然,唯心主义是不知道现实的、感性的活动本身的。

对旧唯物主义批判,马克思突出强调的是它对世界的理解仅仅从客体原则出发,在各种各样的现象背后寻求本原的东西,其要害是用还原论的思维方式,把人类世界还原为自然,否定人的主体地位。

对唯心主义的批判,马克思突出强调的是它“抽象地”发展了能动的方面,片面地夸大了人的主体地位,成了唯主体论。

因此不论是旧唯物主义还是唯心主义都没有真正弄清主——客体关系,在他们看来,在世界面前主体与客体是绝对对立的,完全分离的,不可能统一在现实世界之中的。

马克思则科学地解释了主客体的关系。

他认为,凡是有某种关系存在的地方,这种关系都是为我而存在的。

动物不对什么东西发生“关系”,而且根本没有“关系”,于动物来说,它对动物的关系,不是作为关系而存在的。

马克思在这里所说的“为我而存在”关系,就是人与世界的主—客体关系。

在这种主——客体关系中,主体对客体具有“逻辑”上的“优先地位”即从逻辑上看,客体作为主体认识和改造的对象,客体之所以是客体,是以主体存在为前提,是因为它进入了主体活动领域并成为主体认识和实践活动的对象。