美学与艺术欣赏(4):有意味的形式页

- 格式:pdf

- 大小:2.55 MB

- 文档页数:16

汉语言文学专业《美学》知识点美学试题一、填空题(每题1分,共20分)1、审美现象包括三个方面分别为(主体)、(对象)和(二者之间的关系)。

2、关于美学的研究对象,西方美学史上曾流行过几种看法:第一中看法认为美学是研究(艺术)的,以黑格尔为代表;第二种看法认为美学是研究(美)的,如柏拉图的美学;第三种看法认为美学是研究(审美经验)的,如十八世纪英国经验派的美学研究。

3、根据美学的知识学构成,美学的分支学科主要有(哲学美学)、(心理学美学)、(符号学美学)等4、根据美学在人类生活各个领域的应用,相应的分支学科有(艺术美学)、(教育美学)、(技术美学)等。

5、根据瑞士精神病理学家荣格的说法,自然美的原型是(原始自然崇拜文化)。

6、(1750)年,德国的(鲍姆嘉登)根据他在大学的讲义出版了关于感性学的著作,他因此被称为“美学之父”。

7、人本身所表现出的美主要表现在(人体美)、(人格美)两方面。

8、社会生活中所表现出的美以(社会功利)为前提。

9、构成形式美的基本要素是(色)、(形)、(声)。

10、(马克思)说:“色彩的感觉是一般美感中最大众化的形式。

”11、英国的画家和美学家(荷迦兹)在《(美的分析)》一书中说:波状线可以称之为“美的线条”。

蛇行线可以称之为“富于吸引力的线条”。

12、形式美基本要素的组合规律有(整齐一律、对称均衡、节奏韵律)13、节奏可以分为(时间性)节奏和(空间性)节奏两个方面。

14、(多样统一)被称为形式美最高级的组合规律。

15、多样统一另一说法是(和谐)。

包括两中基本类型:(对比)及(调和)。

16、古罗马的(朗吉弩斯)第一次明确地论崇高和优美。

17、(康德)把崇高分为“数学的崇高”和“力学的崇高”。

18、声音的(表情)功能和(象征)功能使它成为形式美的要素。

19、英国的(博克)认为“惊惧是崇高最高度的效果”。

20、根据康德的说法,(优美)与爱欲和女性美有关,(崇高)与攻击性和男性美有关。

考研历年真题答案与解析(艺术学)——艺术概论万学海文考研专业课教研室一、名称解释1、克莱夫·贝尔英国著名艺术批评家,20世纪形式主义文艺理论的主要创建人。

《艺术》是其代表作。

其有关艺术的观点:(1)艺术是“有意味的形式”。

贝尔认为“‘有意味的形式’是艺术品的基本性质”。

(2)有意味的形式来自艺术家的创造.。

贝尔认为,现实生活中的形式,如在艺术中运用得当,也是有意味的,不过优秀的艺术家却要创造形式,而不仅仅是摹仿形式。

(3)艺术是精神生活之必须。

贝尔认为“艺术是精神生活之必须,也是精神生活的产物”,“艺术既丰富了精神生活,同时也从精神生活中有所汲取”。

2、科林伍德英国哲学家、历史学家兼考古学家,曾执教于剑桥大学和牛津大学,任研究员和教授,表现主义美学的主要代表之一。

其重要著作有:《宗教与哲学》、《心灵德思辩》、《历史哲学》《牛津英国史?第一卷》、《新利维坦》、《自然概念》、《历史概念》。

表现主义美学经科林伍德的着力宣传成为20 世纪西方美学的重要流派之一,其理论被称为“克罗齐——科林伍德论”。

美学观点:(1)艺术“是表现性的”。

科林伍德认为真正的艺术不是再现。

(2)艺术“是想象性的”。

他指出:艺术品是艺术家“想象的创造物”,艺术家的想象绝不仅是视觉或听觉的活动,而“是一种总体活动的想象性经验”。

3、《美育书简》德国古典美学家席勒的代表作。

是1793—1794年作者写给丹麦王子克里斯谦公爵的27封信,1795年经整理出版。

追求人类本性的完善,提倡理性的自由是席勒美育思想的核心。

本书是"审美现代性"创生的划时代文献.它从人本主义的立场出发,深刻批判了启蒙理性的弊端,提出恢复感性的合法性,解除理性对感性的粗暴专制,并在此基础上阐述了具有现代性意义的美和美育范畴.弘扬人的感性本质、揭示和批判现代社会人性的分裂和异化、赋予美和美育鲜明的现世性和此岸性、把美和审美作为人的生存范畴来理解,构成了席勒美育理论现代性的基本特征.4、艺术作品的召唤结构艺术作品都有空白、虚空和不确定性,召唤接受者根据自己的生活经验和审美情趣去补充发现和创造,这种留有空白、虚空和不确定性的作品称之为艺术作品的召唤结构。

*名词(p1-11)简答(p12-42)论述(p43-45)名词解释审美:人类对现实世界产生了美的意识的现象和活动。

美学学科:是一门关于审美现象的综合性的人文学科。

人文学科:研究人的一些非物化的形态的社会现象,如精神、理想、价值等问题的一个科学门类。

审美意识:人类在生存实践中萌发出来的有某种不明晰的审美追求的意识。

美学:在人类审美意识发展到一定阶段,1750年,由德国哲学家鲍姆嘉登出版的《美学》一书为标志的,专门研究人与世界的审美关系的一切审美现象的一种学问。

人生实践:人的感性活动,人类自我创化并变革世界的现实活动,包括物质生产活动,精神生产活动以及日常生活活动。

审美活动:人由于有了审美需求,有目的而无功利地与客观世界发生审美关系的活动,是人生实践的一个不可缺少的部分。

审美活动的一切特征和规律在艺术活动中得到最集中、最全面的体现。

人生境界:在个人人生实践过程中形成的,人与世界相互依存、双向建构、一体圆融的状态。

这种人与世界的统一关系着重体现在个体人对自身生存实践的觉解与对宇宙人生意义的体悟的不同程度、层次和水平上。

高级人生境界:人对宇宙人生觉解程度最高的等级,达到跟宇宙天地化为一体的关系。

处于这一境界中的人不仅能超个人,而且能超社会,因而他具有更加宽广的胸襟和眼界,“是觉解的进一步提升;自觉的理性已化为人的内在品格,因而遵循规范已无需勉强。

”而是把天地万物、自然社会的运行法则化为自己的一种内在需要,化为自己心理结构的一个组成部分,化为自己的一种血肉,于是不知不觉中与天地万物已经融为一体了。

审美关系:是植跟于人与世界存在关系的、借助感性形式建构起来的、自由的情感体验关系。

美(广义的美):广义的美包括审美意义上的丑,它是指审美活动建构起来的、能激发主体美感的审美对象(客体)及其所呈现出来的存在方式和存在状态,它是人与世界一体圆融、有限与无限和谐统一的自由人生境界的对象化和感性显现。

审美形态:可理解为人对不同样态的美(广义的美)即审美对象的归类和描述,它是审美活动中当下生成的自由人生境界对象化、感性表现形式和具体存在状态。

1.1.原型理论荣格舍弃弗洛伊德的泛性欲主义,并将个体无意识进行改造而成为集体无1.2.意识,由此提出原型理论。

原型是一种集体无意识,从早期人类在生存环境中产生,而后由人类群体通过遗传机制进行传承。

1.2.艺术美即艺术中的审美现象,艺术本质上是一种审美活动,是审美活动最高级最典型的形式。

艺术美就是人创造、提炼的结果,是高于自然的,是人的精神、人的本质力量的感性显现和确证。

1.3.美学是一门关于审美现象的综合性的人文学科。

1.5.美学思想是指奠基于审美意识,是思想主体对审美现象某些本质、特征、规律比较自觉的理性认识。

1.6.美学学科是指奠基于审美意识和美学思想,以审美现象为专门课题,从整体上独立地、系统地思考审美现象所获得的理论体系。

1.7.审美关系是指从属于人与世界的存在论关系,是人与世界的一种特殊的精神性关系,是人对世界借助感性形式建构起来的自由的情感体验关系。

1.8.美指审美活动建构起来的、能激发主体美感的审美对象及其所呈现出来的存在方式和存在状态,它是人与世界一体圆融、有限与无限和谐统一的自由人生境界的对象化和感性显现。

1.9.美感指审美活动中与审美对象同时建构起来的审美主体所呈现出来的存在方式和存在状态,它体现为主体直观到了这种超越现实功利、伦理、认识的自由人生境界、体验到了人与世界的存在意义而产生的自由感、幸福感和愉悦感。

2.1.审美需要是指人作为一种有生命、有意识的社会存在物所内在具有的,渴望在对象化的活动中能动地实现自己、肯定自己,并按照他的人生理想去自由而完整地发展自己的精神要求,是人的本质力量的一种新的充实和新的显现。

2.2.审美理想是主体心目中关于完善的美的观念,是主体通过想象在头脑中构造出来的理想形态的美。

2.3.审美趣味是个人在审美活动和审美评价中所表现出来的主观爱好和倾向。

能力或鉴赏力是审美趣味的内在方面,而兴趣和品位则是审美趣味的外在表现。

2.4.审美活动无功利是说审美活动并不以某一有限目的为目的,相反它还必须以摆脱直接功利目的为前提,审美活动指向一种整体的、根本的功利性,这就是它把人向着完整的自由存在状态提升。

一、名词解释1、社会美:社会美指现实生活中社会事物的美,即人与人之间的关系,由人所组成的家庭、社会、国家、民族、人的行为及其所构成的各种制度、各种活动方式等之中的美。

社会美又可分为人的形象美、内在美、生产劳动美、社会变革美等方面。

2、悲剧性:指具有正面价值的人物和事物在社会历史的必然性冲突中遭到侵害或毁灭,使人产生强烈的痛苦,同时又被其崇高精神所感动,从而因情感的急剧震荡体验到的由痛苦感转化为快感的特殊形态的美感。

3、鉴赏式审美:这是一种自觉的审美方式,即接受者知道自己接受的是对象的美,了解美之为美的特性,并且能够以对象的美的存在方式去采取接受的审美方式。

它不仅是对涵义方面的接受,而且也同样地关注对象的形式方面。

4、美育:即审美教育,又称美感教育或情感教育。

它是借助于自然美、社会美和艺术美的手段,以培养人的正确审美观和高尚的道德情操,提高人的审美能力,使人得到自由全面的发展为目标的一种特殊的教育活动。

美育的宗旨是培养全面发展的自由的人。

美育的这种本质决定了它在方式上的特点是形象直观、自由愉悦和潜移默化的。

2、喜剧性:是悲剧性的对应概念,又称滑稽,它反映各种在实质与外貌之间具有内在矛盾性和不一致的生活现象。

3、研究式审美:是以理性分析为手段,以获取知识性结论为目的的审美接受方式。

其接受主体往往是美学家、理论家、批评家、科学家或者其他各类专家学者,他们往往能够在自己的知识领域,以自己深厚的理论功力或独特视角去剖析、阐释对象,并进而得出各种知识性论断。

1、崇高:是美的一种表现形态,指对象的一种独特的审美属性。

这种审美属性或范畴客观地存在于自然、社会和艺术作品中,并对人的审美心理发生作用,从而产生崇高感。

崇高的具体涵义存在于不同的审美对象之中。

3、想象:是在头脑中改造记忆中的表象而创造新形象的过程,也是过去经验中已经形成的那些暂时联系进行新的组合的过程。

它与感知、联想都发生联系,但它是在知觉表象和联想基础上的新的形象的创造。

北舞艺术概论补充课(一)一、名词解释1、摹仿说摹仿说是艺术起源论与艺术本质论的一种。

是艺术起源论最早的一种观点,认为艺术源于人类对自然的摹仿。

作为艺术本质论,它认为艺术的本质是对自然的摹仿或对社会生活的再现。

其代表人物有古希腊哲学家德谟克利特、亚里士多德与近代俄国美学家车尔尼雪夫斯基等。

摹仿说揭示了原始艺术和自然、社会的内在联系,强调艺术创作来源于客观现实生活,但没有揭示艺术起源的深层原因,并存在过分太高现实美、贬低艺术美的倾向。

2、表现说表现说是艺术起源论的一种说法,这种观点认为艺术起源于人类表现的需要,代表人物有俄国文学家列夫·托尔斯泰等,在中国汉代《毛诗序》中就讲到:“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也”。

表现说的大规模兴起与西方18、19世纪的浪漫主义思潮有关,其合理之处在于突出了艺术家的主体精神,不足之处在于忽略了现实生活与艺术起源之间的关联。

3、游戏说游戏说是艺术起源论的一种说法,这种观点认为艺术起源于人类的游戏冲动。

这一观点是由18世纪德国哲学家席勒和19世纪英国哲学家斯宾塞提出来的。

游戏说的价值在于强调艺术活动本质上是一种精神活动,不直接满足现实功利目的,而是以人类精神需求的满足为目标,为人类创造一个自由的精神家园。

其不足之处在于不符合原始社会人类物质生活极度落后、精神活动无法独立的生存状况,从而不能从根本上解释艺术的起源。

4、巫术说巫术说是艺术起源论的一种说法,这种观点认为艺术起源于原始社会的巫术活动,兴起于19世纪末、20世纪初,由英国人类学家爱德华·泰勒在《原始文化》一书中最早提出,还有代表人物英国人类学家弗雷泽等。

这一观点的合理性在于结合了原始人的思维特点和心理特点,结合人类学和考古学的发现,找到了艺术最早的源头之一。

但是将艺术的起源归结为巫术,在一定程度上忽略了社会劳动实践的作用。

5、劳动说劳动说是艺术起源论的一种说法,是马克思主义关于艺术起源的基本观点。

艺术即有意味的形式艺术是一种独特的语言,通过形式和表达方式传递出深刻的意义。

它可以是绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧等多种形式,但无论哪种形式,艺术都承载着创作者的情感、思想和观点。

艺术作品是艺术家内心世界的外化,是他们对生活、社会和人性的思考和体验的表达。

它们可以是对美、对自然、对人类关系的探索,也可以是对社会问题、政治事件的反思。

通过艺术,艺术家将他们的观点和情感传递给观众,激发观众的思考和共鸣。

艺术作品的意义不仅仅在于它们所描绘的主题和内容,更在于它们所采用的形式和艺术语言。

绘画、雕塑和摄影等静态艺术形式通过色彩、线条、构图等元素来表达主题和情感。

音乐、舞蹈和戏剧等动态艺术形式则通过声音、动作和表演来传递情感和意义。

艺术的形式和语言使得观众能够与作品进行直接的沟通和互动。

观众通过欣赏艺术作品,从中感受到艺术家的情感和思想,并通过自己的感知和理解赋予作品新的意义。

艺术作品的意义并非固定不变的,而是随着观众的不同背景、经验和情感而变化。

艺术的意义也可以是多重的,同一件作品可以在不同的人群中引发不同的共鸣和解读。

不同的文化背景和审美观念会影响观众对艺术作品的理解和感受。

这种多重的意义使得艺术作品具有开放性和包容性,能够与不同的人群产生共鸣,打破了语言和文化的障碍。

艺术作为一种有意味的形式,不仅在于它的创造过程和作品本身,更在于它对观众的影响和启发。

艺术作品可以引起人们对生活的思考,激发人们的创造力和想象力。

它们可以启发人们对美的追求,提供一种独特的审美体验,给人们带来情感的宽广和心灵的愉悦。

总之,艺术即有意味的形式,通过形式和语言传递出深刻的意义和情感。

艺术作品不仅仅是创作者内心世界的外化,也是观众与之互动的媒介。

它们具有开放性和包容性,能够在不同的人群中产生共鸣和启发。

艺术的力量在于它能够触动人们的内心,启发人们对生活和世界的思考和理解。

国开(中央电大)专科《美学与美育》十年期末考试单项选择题库(分学期版)知识测试国开(中央电大)专科美学与美育年期末考试单项选择题库(分学期版)知识测试2021年7月试题及答案1.构成形式美的自然因素的要素是D。

D.色彩形体声音2.D是指物体中心点的两面或多面呈现出外在形式不同而内在质量大致均等的状态。

D.均衡3.欣赏艺术美,要学会通过具象的画面.形体,去感知和体验潜伏在具象内层的A意味和情趣。

A.抽象形式4.外来文化的基本特征是C。

C.奇异征实逼真2021年1月试题及答案1.创立“实验美学”研究方法的是德国心理学家C。

C.费希纳2.被称为中国现代“美育之父”的是B。

B.蔡元培3.儿童审美心理的综合性特征是C。

C.直观性创造性纯真性4.教学艺术的基本特点是B。

B.情感性 xx年7月试题及答案1.西方历史上首次系统论述审美教育理论的专著美育书简(又称审美教育书简)的作者是B。

B.席勒2.20世纪中国美育的历史使命体现在A方面。

A.人的启蒙和解放3.民间文化的基本审美特征是D。

D.自娱自乐4.教师自我美育的途径包括C。

C.理论素养/艺术实践/生活积累/美育活动的总结提高 xx年1月试题及答案1.谈美.文艺心理学和诗论的作者是中国现代美学家B。

B.朱光潜2.几何形是下列哪种文化的形式美选择DD.伊斯兰文化3.提出“原本性音乐教育”理念和方法的奥尔夫是哪国人AA.德国4.教师的教学艺术融汇着自身的C。

C.知识修养人格特征情感经验 xx年7月试题及答案1.对鲜艳的色彩极有兴趣,认为色彩是一种基本表现因素,并被称为野兽派艺术代表人物的是B。

B.马蒂斯2.直观具象性,是指D具有运用物质媒介在空间展示具体艺术形象的特性。

D.造型艺术3.以“理性沉思”为基本审美特征的审美文化形态是A。

A.高雅文化4.教学艺术的基本特点是B。

B.情感性 xx年1月试题及答案1.在1750年出版的专著美学中首次提出“美学”,因而被视为美学学科的创始人的是B。

一、单项选择题本大题共20小题,每小题1分,共20分在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内;错选、多选或未选均无分;1.美感教育的最终目的在于 CA.培养审美能力B.提高艺术鉴赏水平C.成就身心健康的完美人生D.规范社会文化2.杜甫的诗句“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,所表现的意象的主要特点是DA.虚拟性B.敏感性C.想象性D.情感性3.“天才”主要表现在具有与众不同或高于常人的能力来创造BA.审美快感B.意象C.形式D.物象4.下面的表述中错误的是 BA.意象的完成,一定要其得到物化或物态化B.意象完成后再物态化或物化C.意象的完成与艺术品的传媒质料有关D.意象的现实化与接受过程有关5.车尔尼雪夫斯基说:“形象在美的领域中占着统治地位;”这可以说明美育是A.A.感性的B.愉快的C.不可抗拒的D.自然而然的6.不属于艺术存在动态流程中必然环节的是AA.艺术批评B.艺术接受C.艺术品D.艺术创造7.下列学说中,中西美学家的观点有共通之处的是CA.游戏说B.模仿说C.表现说D.娱乐说8.西方第一部关于美育的专着是CA.论美书简B.判断力批判C.审美教育书简D.美学9.人类审美意识赖以产生的根本原因是AA.人类的生产劳动B.人类自觉的精神活动C.人类社会的分工D.人类独具的运用语言的能力10.实验美学的代表人物是BA.立普斯B.费希纳C.布洛D.丹纳11.在朱光潜的美论中,“物”与“物的形象”的不同主要是AA.前者是客观的,后者是主客观的统一B.前者是客观的,后者是主观的C.前者是实在的,后者是虚幻的D.前者属于内容范畴,后者属于形式范畴l2.明确地使用“崇高”一词,并且把崇高与优美对立起来,使两者成为美学范畴的美学家是DA.毕达哥拉斯B.爱迪生C.托马斯;班纳特D.博克13.黑格尔说:“审美带有令人解放的性质;”这里的“解放”是指人的DA.社会关系的解放B.生活方式的变革C.思想观念的自由D.创造性的发挥14.从事物的客观属性中来探求美,其根本的缺陷在于C.A.脱离人的美感经验来谈美B.脱离人与现实的审美关系来谈美C.脱离人类的社会生活实践来谈美D.脱离人类的艺术活动来谈美15.在西方美学史上,真正从美学理论上阐明了美是愉快的一些美学家是CA.毕达哥拉斯学派B.伊壁鸠鲁派C.英国经验派D.精神分析学派16.意大利历史学家、美学家克罗齐在美学史一书中认为,美学学科的建立者应该是C.A.鲍姆嘉登B.鲍桑葵C.维柯D.康德17.姚鼐“其文如升初日,如清风,如云,如霞,如烟……暖乎其如喜,愀乎其如悲”所述的风格特征是CA.喜剧B.悲剧C.优美D.崇高18.春光明媚和冰天雪地会给人以不同的美感,这说明了BA.美感的主体差异B.形式因素在美感中的中介作用C.美感的一般特点D.美感的感觉特征19.“红杏枝头春意闹”在美感心理构成上主要是B.A.直觉B.通感C.想象D.表象20.美感的生理基础就是BA.呼吸器官B.感觉器官C.运动器官D.思维器官二、多项选择题本大题共5小题,每小题2分,共10分在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内;错选、多选、少选或未选均无分;21.许多西方美学家都强调美感的主要感觉器官是ACA.眼睛B.鼻子C.耳朵D.舌头E.身体22.艺术形式符号蕴含的意义包括ABCDA.字面意义B.隐喻意义C.个性意义D.结构性意义E.历史意义23.艺术品结构中属于物质层面的有ABA.物质材料层B.形式符号层C.思想内容层D.意象世界层E.意境超验层24.在探讨美的本质问题时,我们不应该把美看成是ADA.某种固定不变的物质实体B.某种具有客观社会性和历史性的价值C.开放性的系统D.某种单纯的因素所构成的某种单一的现象E.许多规定的综合,多样性的统一25.美学思想不同于审美意识的特点主要在于BEA.它以直观的形式存在于人的心理意识层B.它能以语言文字的形式进行传播C.它是对人自身审美需要的把握D.它是对客观事物审美属性的反映E.它具有理论观点和概念范畴三、名词解释题本大题共4小题,26、27小题每题3分,28、29小题每题4分,共14分26.悲剧性:1指主人公由于坚持正义或积极进取,而与现实环境之间发生冲突;2在冲突中主人公在感性生命遇到摧残和毁灭的同时,成就了精神生命的永恒价值;3从而激起悲壮之情,使人的心灵得以净化,精神得以提升;27.席勒的美育观:1席勒在审美教育书简中阐述了自己的美育观;2他认为审美活动是自由的,是实现人的自由的唯一途径;3美育可以恢复人的感性与理性的统一,造就完整人性,使人进入自由王国;28.有意味的形式说1有意味的形式说是由20世纪英国美学家克莱夫.贝尔提出来的;2他认为艺术的本质在于“有意味的形式”;3这种学说认为,艺术就是艺术家创造的、能激发观赏者审美情感的纯形式,是美的结构,也即“有意味的形式”;4这是一种从艺术本质的角度界定艺术的学说;29.审美个性审美个性是美感欣赏中表现出来的一个人的标志,是人类文化长期熏陶的结果,是一个人思想感情和精神品质的结晶;它应当是人的独立自主性与表现形式的自由性的结合;四、简答题本大题共5小题,每小题6分,共30分30.为什么说艺术应当是美学研究的主要对象1艺术是人类审美意识的集中表现;2研究艺术欣赏有助于更深刻地把握人类美感经验的本质和特点;3通过艺术能更好地抓住审美对象的基本特征;4通过艺术研究审美观念是一种行之有效的方法;31.艺术意象有何基本特征1虚拟性,指意象所具有的非现实性;意象既可以用想象和虚构来表现现实中没有的东西,也可以用非现实的形态表现现实中已有的东西;2感性,指意象可以为主体感官直接把握、感知、体验和感受的直接性和具体性;3想象性,指意象是经过艺术家的想象将“意”与“象”融为一体的产物;4情感性,是艺术家创造意象的重要动力和导引,并伴随着意象创造的全过程;32.简述生活丑与艺术美的关系;1生活中的丑经过艺术的表现,转化成美;2生活中的丑在艺术的表现中所体现的创造性因素是美的;3丑经过艺术的表现,变得更典型了;4有些生活中的丑经过表现,可以具有喜剧性效果;33.简谈艺术功能的多元性;1艺术的功能包括审美、娱乐、消遣、认识、道德、宗教、思想、启迪、政治、宣传、文化交流等方面;2艺术的首要功能是审美,其他功能是通过审美功能间接实现的;34.简述探讨审美欣赏活动心理特征困难的原因;1审美欣赏活动的心理特征是隐而不显的;2它微妙飘忽,变化多端,具有任意性和模糊性;3它的差异性特别大五、论述题本大题共2小题,35小题14分,36小题12分,共26分35.以元稹的行宫为例,试分析接近联想在审美活动中的作用;附诗:寥落古行宫,宫花寂寞红;白头宫女在,闲坐说玄宗;1联想使得美感比起一般的动物感觉更为丰富多彩;2联想使既有的对象变成含蕴丰富、生生不已的审美意象;3联想使得美感在时间和空间两个领域得到拓展;4分析出“行宫→玄宗”的空间接近联想;36.简评“移情说”;一“移情说”是西方传统美学中代表性美论之一;这种美论的主要特点是感情的外射;它是要把我们人的主观的感情移到外物中去,使外物生命化,具有我们人的感情,因而令我们感到美;二这一理论在抓住了审美活动中的移情现象的同时存在较大片面性:1过分强调感情;人的审美活动决不仅仅限于感情,它是人的本质力量的全部展现;2移情论者只把移情看成一种单纯的凝神观照,把人与现实在实践中所建立起来的动态关系简单化;3只强调主观的移情,没有看到,离开了审美对象一定的性质和结构形式,是不可能产生移情现象的;4并不是所有感情都可以移到外物中去,化为美的形象;移情说忽视了对感情的具体分析,忽视了美与真、善的联系;26.命运悲剧:1古希腊悲剧的基本形态;2认为人生的悲哀和痛苦是由神所支配的,与生俱来,先天的,因而是一种无可逃避的命运;3常常表现人在命运的拨弄下,不仅无所作为,而且结局非常悲惨;27.贺拉斯的美育观:1提出“寓教于乐”的原则;2这是美育与道德教育统一的结果;3要求艺术既符合文艺的规律,又要有魅力,给人以感动;28.表现说:1表现说兴起于西方l8、19世纪的浪漫主义思潮;2表现说批评模仿说机械复制,强调艺术必须以表现主体情感为主,突出了艺术的审美本质;3这是一种从艺术本质角度界定艺术的学说;29.美的问题的性质:1探讨美是什么,要透过美的现象去探讨美的本质;2所谓美的本质,是指凡是美的事物都必须具有某种质的规定性,有了这种质的规定性,美的事物才成其为美的事物,美的本质是美的事物之所以美的根本原因和根据;有了它,不仅美的事物成其为美的事物,而且它能说明一切事物的美;30.如何理解美学研究方法的多层次性特点1美学研究的各种方法在性质上有着不同的特点,在美学研究中所具有的重要性也不同;2美学研究方法有最基本的方法与具体方法之别;3即使具体方法对于美学研究的重要性也不能等量齐观;31.简评朗吉诺斯的崇高观;1朗吉诺斯认为崇高风格包括五个方面内涵:.庄严伟大的思想、慷慨激昂的感情、辞格的藻饰、高雅的措辞和尊严的结构;2尤其强调主体心灵的作用,认为崇高是伟大心灵的回声;3在欣赏自然的崇高时,强调主观精神受到感发,借助于想象力在情感上与大自然竞赛;32.简述美育与德育的区别与联系;一区别:1德育是依据现实的原则和社会尺度,常有一定的强制性,侧重于对善的行为的递辑判断,培养有道德的人;2美育是通过情感的感发,让个性情感得到表现和升华,尾依据理想原则和情感尺度,培养独特的心灵,有一定的自觉性;二联系:1美育作为德育的必要前提,对德育的实施起积极的促进作用;2美育也内在地包含着德育的因素;33.简述形式因素在美感中所起的重要中介作用;1对象由各种不同的形式因素的组合和变化,刺激我们的感觉,从而引发了我们的千变万化的审美情感的产生;2光、色、声等形式因素所构成的感觉世界,作为中介,会引发我们的心理活动; ,3不同的色彩或声音则会引起我们不同的心理活动;34.艺术的接受可以分为哪几个阶段艺术的接受不是一蹴而就的,而是一个阶段性的过程;初步可以分为三个阶段,即:观、品、悟;1观:指接受者透过艺术的形式符号在直观层次上初步感受和重建意象;2品:有了直观了解后,还须进一步展开、深化,接受者根据各自的审美心理结构和经验,凝神观照,发挥想象力,使意象更具接受者的个性;3悟:主体对艺术品的意象品鉴渐人佳境后,终于升华为对意境的感悟,是艺术接受的最高阶段和理想境界;35.为什么说否定给美和艺术下定义的做法既是不现实的,也是不可能的1美的问题不仅是学理技术的分析问题,更是一个关系到整个人类情感和人生价值的问题,它离不开哲学性的思悟和领会;2对未知世界的探索,对复杂事物的认识是人类心灵的客观需要,正是凭着这种追求人类才不断走向自我实现、自我创造和自我解放;36.结合苏东坡谈文与可画竹:“其身与竹化,无穷出清新”,来谈审美感受的特征;1审美感受的重要特征在于有新鲜感;2新鲜感受必然会带来情感的荡漾;3艺术创作中首先需要有新鲜真切的感受,否则不可能感动欣赏者;37.有意味的形式说“形式”,就视觉艺术而言,指由线条和色彩以某种特定方式排列而组合起来的纯粹的关系;“意味”,是纯形式背后表现或隐藏着的艺术家的独特的审美情感;38寓教于乐认为艺术必须具有真实性形象性情感性三个方面的特性;实际上是美育与道德教育统一的结果,又符号文艺规律;教育与娱乐功能不应该彼此游离、相互外在的关系,应该水乳交融、有机统一在一起;39.审美形态对不同样态的美即审美对象的归类和描述,是审美活动中当下生成的自由人生境界的对象化、感性表现形式和具体存在状态;既与主体相关,更与客体相涉;即是长期人生实践活动积淀而成能直观自身的对象性基本样态,又是被感受的对象存在样态的逻辑归类;40审美体验主体在审美活动中被具有某种独特气质的客体对象所吸引,对之进行领悟、体味、咀嚼,以到于陶醉其中,心灵受到摇荡和震撼的一种独特的精神状态;41.简述审美感知的特点;1作为审美经验的一种构成要素总是与情感活动紧紧地交织在一起;2具有积极的选择能力;3总是以完形的方式来把握对象,具有整体性的特点;42.康德与博克在优美论上的区别;P142博克:从对象的角度来把握优美事物的特征,不可避免地以物理学和生物学上的特性来代替审美活动所具有的特殊性;康德:虽然也重视对象的形式,但主要是从对象给人的快感、内在情感、想象等角度分析优美,主要是从审美效应上讲的;虽然还局限于认识论的范围,但已经直觉地领悟到优美乃是一种生命处于放松状态的特殊状态,因而接近把优美看作一种审美状态;43.简论意境与意象的区别;1意象广度,意境深度;2意境是意象的升华;3意象属艺术范畴;意境则是心灵时空的存在与运动,其范围广阔无涯,与中国人的整个哲学意识相联系;44.如何理解审美活动中无功利性与有功利性的统一1虽自身排斥直接的功利性,但又与人类整体的生存与发展血脉相通的特殊活动;特殊性恰在于它是诸多矛盾因素的辩证统一;2所谓无功利,是说并不以一有限目的为目的,相反以摆脱直接功利目的为前提;但审美活动又指向一种整体的、根本的功利性,就是它把人向着完整的自由存在状态提升;在这个意义上讲审美活动包含着“大功利”的;从最高意义上讲,审美活动并不只是人自我构成的手段,而是人自我完善的一种活动;45.“一千个观众一千个哈姆雷特”,请试从艺术接受的角度对这一句话作出理论阐释;首先,艺术意象的再创造是审美对象在被接受过程中的现实生成;接受者不可能直接领悟到创造者的艺术意象,而是调动主体性因素对创造者提供的一个文本和形式符号进行意象的创造;意象重建就是文本的解读过程的重建,而每个不同的接受者对文本的解读都是不同的,都有很大的主观性,而原因是意志、认知、情感想象力等主体性因素的参与;艺术品意象是在接受者心理活动中生成的,是接受者的“心象”;其次,艺术接受的主体性,源于接受者不同的“期待视界”;人自身生理素质、文化教育、传统积淀以及所处社会历史环境等,形成接受者在接触艺术品之前的主体境况,包括自身敏感度、想象能力、文化基础、艺术修养、审美趣味以及传统影响、现实社会变化的影响因素等等,造就了接受者的接受眼光和特定审美文化心理结构,即“期待视野;再次,艺术品形式的结构,是一个特殊的结构;英伽登认为,作品提供给接受者一个”图式化“结构框架,有许多空白和不确定点,读者只有在一面阅读一面将它具体化时,作品的主题意义才逐渐表示出来;46.当代艺术的发展越来越呈现多样化态势,如装置艺术、行为艺术、新媒体艺术等不断出新,似乎也在不断地开拓着艺术的边界,请联系这一现象,就艺术品与非艺术品的联系与区别作一论述;区别:1艺术品是人工制品,而不是自然物;2艺术品是精神产品,而不是物质产品;3艺术品主要是意象思维的结晶,而不是抽象思维的成果;联系:1经过审美加工和创造,非艺术的自然物和人工制品可以转化成艺术品;2艺术在发展过程中不断向非艺术品领域渗透,拓宽艺术品的领地,增添艺术的门类和品种,并使人类物质和精神生活富有艺术情趣和审美意味;47.审美理想是审美主体在审美活动中,按照美的规律,在记忆表象的基础上,经过有目的的组织和改造,创造新的形象或情境的过程,有创造想像和再造想像之分;27.审美体验主体在审美活动中被具有某种独特气质的客体对象所吸引,对之进行领悟、体味、咀嚼,以到于陶醉其中,心灵受到摇荡和震撼的一种独特的精神状态;28.优美29.寓教于乐:认为艺术必须具有真实性形象性情感性三个方面的特性;实际上是美育与道德教育统一的结果,又符号文艺规律;教育与娱乐功能不应该彼此游离、相互外在的关系,应该水融、有机统一在一起;30.作为审美形态的荒诞具有什么样的特点答案荒诞作为审美形态,其基本特点首先表现为一种对人生存在的无意义状态的体悟;荒诞表现的是人生存在的荒谬性和无意义,人对存在感到恐怖和无所适从,这种恐惧不是对对象的害怕,而是一种不可名状的心理感受;人无法了解世界,无法掌握自己的命运,生存的意义也不复存在,生命仅仅是成为肉体的存在,人成为没有任何意义的“物品”,这就是存在的无根状态;其次,荒诞的审美意象的象征性;荒诞表达的是生存意义的虚无化,那些被抽象和扭曲的艺术形象,都具有象征意义;如对人类绝望处境的象征,物质对人的压迫和异化等等;第三,荒诞具有怪诞的表现形式;荒诞的审美意象通过抽象、扭曲等变形手法,表现了怪诞的艺术形象,以表现异化的世界;所以,荒诞总是体现为不合理的,违背的,可笑的荒唐的形式;表达了一种盲目的,不知所措的现代社会的人的生存状态;31.审美经验的主要特征有哪些答案:答:审美经验的主要特征是:直观性、非功利性和超越性;直观性——生动性、具体性和直接性;胡塞尔把直观区分为个体直观与本质直观两种类型;审美经验把感性直观与本质直观集于一身,从而达到感性与理性的完美统一;非功利性——是指各种与主体没有利害关系的现象;首先,从审美对象的角度来看,由于审美经验具有直观性的特点,因此只涉及事物的外观和形式,与事物的实际存在毫无关系,自然也不会与对象发生任何利害关系;第二,从审美主体的角度看,审美经验的基本功能在于让人们产生审美的愉悦,从而满足人们的审美需要,这就要求人们排除各种功利因素的干扰;超越性——主要表现在三个方面:第一,审美经验能够实现从物质世界向精神世界的超越;第二,审美经验难免实现从现实世界向理想世界超越;第三,审美经验能够实现从经验世界向超验世界的超越;32.构成审美理解多义性的原因是什么答案:审美是一种主观的心理活动的过程,使人们根据自身对某事物的要求所作出的一种对事物的看法,因此具有很大的偶然性;但它同时也受制于客观因素,尤其是人们所处的时代背景会对人们的评判标准起到很大的影响;以文革为例,当时的许多行为在今天的人们看来是极端的丑恶,而在当时的人们的心中则是忠于党忠于国家忠于人民的表现;由于审美是一种主观的活动,因此很多人会认为,审美只是人的一种特殊的行为,在其他动物中不存在审美;其实不然,人们对动物中是否存在审美这一行为的推测,很大程度上被人们的思维所左右,而并不是真正从动物的角度出发,因此难免存在偏差,也很难说审美仅是人类所特有的; 审美的范围其广泛,包括:建筑、音乐、舞蹈、服饰、陶艺、饮食、装饰、绘画等等;审美存在于我们生活的各个角落;走在路上,街边的风景就需要我们去审美;坐在餐馆,各式菜肴需要我们去审美…….当然这些都是浅层次上的审美现象,我们需要审美,研究审美,更应是从高层次上进行探讨,即着重审人性之美;我们不断追问自己的心灵,不断提高自己的审美情趣.。

美学复习资料一、名词解释1艺术美:即艺术中的审美现象,艺术本质上是一种审美活动,是审美活动最高级最典型的形式。

艺术美就是人创造、提炼的结果,是高于自然的,是人的精神、人的本质力量的感性显现和确证。

2审美需要:指人作为一种有生命、有意识的社会存在物所内在具有的,渴望在对象化的活动中能动地实现自己、肯定自己,并按照他的人生理想去自由而完整地发展自己的精神需求,是人的本质力量的一种新的充实和新的显现。

3游戏说:首先由古典美学的奠基者康德提出,后来由席勒、斯宾塞等人加以发展完善。

其主旨在于艺术本质上是一种游戏,是由游戏发展而来的。

一方面,艺术和游戏具有虚构的力量,富有拓展性和能动性,另一方面,它们所引起的快感是消除了一切主观偏见和现实差异的,是忘我的。

4意象生产:意味着艺术家心中的意象得到物态化和物化的表达。

在这个阶段中,艺术意象进一步完善并获得形式符号和物质实体,使艺术品最终得以生成。

这里的生产具有双重涵义:既有生命孕育分娩的意思,又有工艺制作、生产的意思,这两种意思都与艺术品的产生有关。

5审美活动的自律性:是指审美活动本身就是一个自身完满的世界,它不是手段,而直接的就是目的本身。

6《崇高论》:是郎吉弩斯的美学著作,第一次明确地把崇高和优美作为并列对举的美来加以讨论,在书里面,对崇高的风格有探讨,并提出了“崇高是伟大心灵的回声”。

7感知:是感觉和知觉的总称,感觉是对于对象的个别属性的把握,知觉则能够通过对于感觉材料的加工和整理而达到对于对象的完整把握。

感觉本身是社会化的产物,其中视觉和听觉的作用尤其大。

8灵感:是艺术家在意象创造中,由于各种心理机制、功能处于高度协调的自由状态而突然生成的精神昂奋、注意集中、情绪激动、想象力空前活跃的一种思维活动的境界。

9美学思想:是指奠基于审美意识,是思想主体对审美现象某些本质特征规律比较自觉的理性认识。

10审美态度:是指主体在摆脱了日常的功利和实用态度之后,所产生的一种观照、欣赏的态度。

26.意象的生成:意由象来负载,象由意来充实,两者合为一体就是意象。

(1)意象的生成是主体和客体在审美状态下交融的动态心理过程(2)意象生成过程中,意向与想象起着重要作用,两者的结合可以创造出一个丰富多彩的意象世界。

27.“悟”:(1)“悟”指的是主体对艺术品的意象品鉴渐入佳境后,终于升华为对意境的感悟。

(2)主体在“悟”中终于克服了艺术品中符号与之间的矛盾,进而通过意象重建直接把握了其内在意蕴。

28.巫术说:(1)是20世纪一种关于艺术和审美发的理论,其主要依据是秦勒和弗雷泽关于原始文化的学说。

(2)这种学说认为巫术活动是孕育艺术的母体,人类最初的艺术因巫术需要而产生,并作为巫术活动的一个组成部分而存在。

29.席勒的《美育书简》(1)席勒的《美育书简》是西方第一部系统的美育著作,标志着美育作为一门学科的诞生。

(2)在这部著作中,席勒第一次提出了“美育”的概念,并对美育的性质、特征和社会作用作了系统的阐述。

26、审美意识:(1)审美意识是指人对自身审美需要和外在对象的审美意义,以及二者之间所构成的审美价值关系的心理反映形式。

(2)它主要包括人的审美愿望、审美趣味、审美观念、审美理想等等。

27、罗森克兰兹的《丑的美学》(1)这是西方第一部专门研究丑的美学著作,标志着作为审美邢台的诞生。

(1分)(2)罗森克兰兹把丑和美并列起来,认为丑不仅是美的陪衬物,而且具有独立的审美价值。

(2分)28、审美理解的多义性:审美对象的意义不是以抽象概念的形式表达出来,而是通过感性形象暗示出来的。

对审美对象的理解不能通过逻辑推理.而必须通过直观来把握,因此其意义就显得含蓄而丰富。

29、以道制欲:“以道制欲”是中国古代美育思想的重要主张。

(1分)所谓“道”,是指感性生命和精神生命的原则,指“理”。

(1分)美育就是通过生命的原则去驾驭人的感性欲望,从中实现对人的感化。

26.审美情趣:审美情趣是指在审美时间中,不同的审美样态在与主题构成不同的审美关系时,(2分)所产生的不同趣味效应。

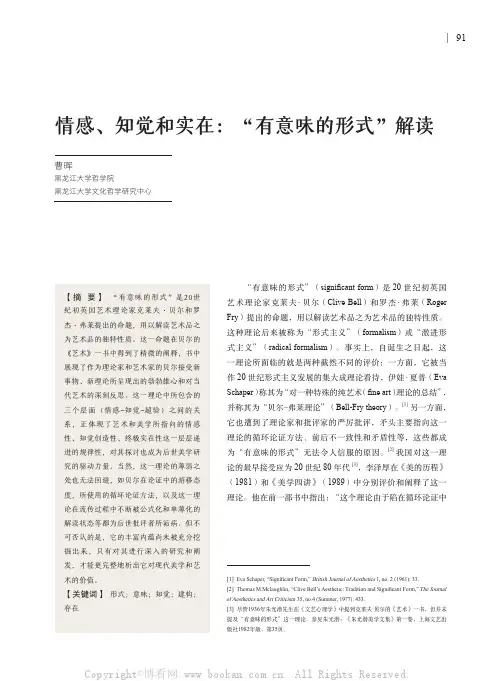

有意味的形式克莱夫·贝尔(clive bell)提出“美”是“有意味的形式”(significant form)的著名观点,否定再现,强调纯形式(如线条)的审美性质,给后期印象派绘画提供了理论依据。

也就是所谓的“审美积淀论”。

举个例子来讲,如:仰韶、马家窑的某些几何纹样已经比较清晰的表明,它们是由动物形象的写实而逐渐变为抽象化、符号化的。

即:由再现(模拟)到表现(抽象化),由写实到符号化,这正是一个由内容到形式的积淀过程,也正是美作为“有意味的形式”的原始形成过程。

通俗点说,人的审美感受不同于动物性的感官愉快,正在于其中包含有观念、想象的成分在内。

美之所以不是一般的形式,而是所谓的“有意味的形式”正是在于它是积淀了社会内容的自然形式。

所以,美在形式,而不即是形式。

“艺术是有意味的形式”是由英国视觉艺术评论家克莱夫·贝尔提出的。

他把艺术品作为审美对象,提出只有具有“有意义的形式”的作品才是真正的艺术品。

也只有具有“有意义的形式”的作品才会使人产生审美感情。

它为塞尚以来的后期印象派,以及以毕加索为代表的立体主义、以马帝斯为代表的野兽派等现代派艺术的出现作了极力的辩护。

它对现代艺术,甚至当代艺术的理论化,有着极其深厚的影响。

因此,被公认为现代艺术理论的柱石。

在西方现代美学中已成为流行的口头禅,以导致西方一度泛滥的“为艺术而艺术”的思潮。

贝尔的理论是建立在两个假说之上的。

其一是对艺术品的定义,“一切审美方式的起点必须是某种特殊感情的亲身感受。

而把能唤起这种特殊感情的物品称之为艺术品”.也就是说,不能唤起这种特殊感情的物品,我们不能称之为艺术品,即使这件作品很好看,技巧很高,或能使我们联想到什么。

那么什么是“特殊感情”呢?贝尔是这样回答的,“大凡敏感力很强的人都会同意,由艺术品唤起的特殊感情是存在的。

我的意思当然不是指一切艺术品均唤起同一种感情。

相反,每一件艺术品唤起的审美感情都是独特的。

1、有意味的形式这是从艺术的本质对艺术的定义,由20世纪英国美学家、艺术鉴赏家克莱夫·贝尔在其《艺术》一书中提出来的,认为艺术的本质在于“有意味的形式”。

所谓“形式”,就视觉艺术而言,指有线条和色彩以某种特定方式排列而组合起来的纯粹的关系,他把通过形式组成的画面所可能有的指示、意义、记录的信息、传达的思想以及教化作用等现实生活的内容全部排除在外;所谓“意味”,是这种纯形式背后表现或隐藏着的艺术家的独特审美情感,审美情感是意味的唯一来源。

艺术就是艺术家创造的、能激发观赏者审美情感的纯形式,是美的形式,也即“有意味的形式”。

有意味的形式突出了艺术的审美本质方面,比表现说更进一步,但是把“意味”及“审美纯形式”与一切现实完全切断,抽象的谈论审美情感和有意味的形式,则陷入了形式主义和神秘主义。

2、陌生化“陌生化”是俄国形式主义什克洛夫斯基在《作为手法的艺术》一文中提出的核心概念,也是形式主义文论中最富有价值而且至今仍有启迪意义的思想。

所谓陌生化就是讲对象从正常的感觉领域中移出,通过施展创造性手段,重新构造对对象的感觉,从而扩大认知的深度和广度,不断给读者以新鲜感的创作方式。

文学的价值就在于让人们通过阅读恢复对生活的感觉,在这一感觉过程中产生审美快感。

如果审美感觉的时间越长,文学作品的艺术感染力就越强,陌生化手段的实质就是要设法增加对艺术形式感受的难度,拉长审美欣赏的时间,从而达到延长审美过程的目的。

3、结构主义结构主义是二十世纪下半叶最常用来分析语言、文化与社会的研究方法之一。

它的直接源头是俄国形式主义。

广泛来讲,结构主义企图探索一个文化意义是通过什么样的相互关系被表达出来。

通常大家将索绪尔的作品当做一个起点。

20世纪60年代结构主义思潮开始盛行,法国文学研究由于受这一思潮的影响,形成了罗兰·巴特的符号学理论为代表的结构主义文论,他同列维·斯特劳斯、福柯以及阿尔都塞等人被称之为结构主义文论的“巨头”,在文论界和整个西方思想界产生了巨大影响。