第21课:《现代中国教育的发展》1

- 格式:ppt

- 大小:1.73 MB

- 文档页数:34

第21课现代中国教育的发展导入:钱学森之问所谓"钱学森之问",就是钱老生前在各种场合不止一次提出的问题:为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?2005年,温家宝总理在看望钱学森的时候,钱老感慨说:"这么多年培养的学生,还没有哪一个的学术成就,能够跟民国时期培养的大师相比。

"钱老又发问:"为什么我们的学校总是培养不出杰出的人才?"钱学森之问与李约瑟难题一脉相承,都是对中国科学的关怀。

"钱学森之问"是关于中国教育事业发展的一道艰深命题,需要整个教育界乃至社会各界共同破解。

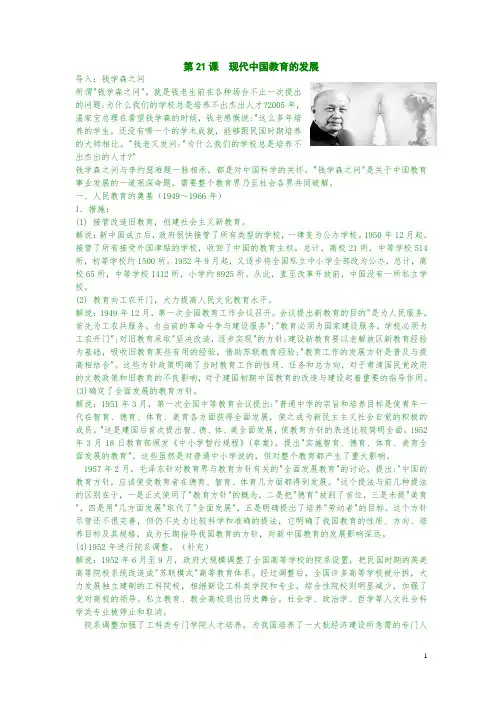

一、人民教育的奠基(1949~1966年)1.措施:(1) 接管改造旧教育,创建社会主义新教育。

解说:新中国成立后,政府很快接管了所有类型的学校,一律变为公办学校。

1950年12月起,接管了所有接受外国津贴的学校,收回了中国的教育主权。

总计,高校21所,中等学校514所,初等学校约1500所。

1952年9月起,又逐步将全国私立中小学全部改为公办,总计,高校65所,中等学校1412所,小学约8925所。

从此,直至改革开放前,中国没有一所私立学校。

(2) 教育向工农开门,大力提高人民文化教育水平。

解说:1949年12月,第一次全国教育工作会议召开。

会议提出新教育的目的"是为人民服务,首先为工农兵服务,为当前的革命斗争与建设服务";"教育必须为国家建设服务,学校必须为工农开门";对旧教育采取"坚决改造,逐步实现"的方针;建设新教育要以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育某些有用的经验,借助苏联教育经验;"教育工作的发展方针是普及与提高相结合"。

这些方针政策明确了当时教育工作的性质、任务和总方向,对于肃清国民党政府的文教政策和旧教育的不良影响,对于建国初期中国教育的改造与建设起着重要的指导作用。

《现代中国教育的发展》教学设计课标要求:了解我国教育发展的史实,理解“国运兴衰,系于教育”的深刻含义。

【三维目标】★知识与能力:识记拉开序幕,创建人民教育事业的措施,一系列教育方针;探索社会主义教育的战略决策、具体措施和巨大成就,以及教育在动乱后采取的主要措施;理解新旧中国教育的本质区别,以及综合国力竞争日益激烈条件下发展教育、提高国民素质的重要性。

★过程和方法:通过分析图表和资料回放探究新旧教育的过渡以及教育发展的初步成就:通过分析图表、问题探究、归纳总结等方法学习现代中国教育发展的概况。

★情感、态度与价值观:“科教兴国”战略是振兴中华民族的必然选择,是我国的基本国策;当今世界的竞争是综合国力的竞争,而最重要的则是人才和教育的竞争,教育是一个民族最根本的事业,百年大计。

【重点难点】重点:社会主义教育开基创业的过程;新中国成立以来社会主义教育道路的探索与成就,迎接挑战的具体做法。

难点:社会主义教育道路探索中成败的原因,教育与经济发展和社会全面进步之间的辩证关系。

【教具准备】准备多媒体设备,制作多媒体课件。

【课时安排】一课时【教学过程】导入:“教育”象形古文字的回顾。

反文为武,含有暴力残酷的意思(最初的意思)故“教”字的渊源与暴力扯上了关系,但在历史长河中,一代代的教育家们极力地想把“教”中的暴力洗掉,如止戈为武。

故古字的反文由手中执小棒小击发出“噗”声—惩罚(暴力)--轻微惩罚—督促—鞭策激励。

在古字教主体中,年轻人在古文字中充满了朝气生机,希望通过受教育而变得更加完善。

古文教的右下边是强有力的援助(右手的援助比左手更有力量)“育”东汉许慎《说文解字》中用附加义代替本意:不善之子变善。

象形一个母亲的身体。

所以一个做教育的人应该像母亲对待新生命一样对待学生为生命增添信心。

过渡:这做的最成功的是孔子。

回顾第一课孔子的教育思想:有教无类、因材施教互动:让学生设想自己如果生活在古代会学些什么?生:孔子、四书五经、八股文章…设想近代新中国成立前的学生会学什么?在外国传教士教会办的大学比如燕大里、在偏远的乡村私塾里、在城市里…过渡:近代是半封建半殖民地社会,引导学生得出近代教育也就是半殖民地半封建的教育。

高中历史必修一的时间轴详解关于历史时间轴和知识大框架是学会生关心的问题,下面本人的本人将为大家带来高中必修一的时间轴的介绍,希望能够帮助到大家。

高中历史必修一的时间轴1.公元前1046-771西周:分封制,宗法制礼乐制分封对象:王族、功臣、先代贵族分封制作用:加强周天子对地方的统治,有利于周朝开发边远地区,扩大统治区域2.公元前221-206:秦秦确立皇帝制,郡县制,三公九卿制官僚政治取代贵族政治奠定了中国2000多年的封建社会政治制度的基本格局3.公元前208-公元8年:汉内朝制度,削弱相权方法:频繁更换丞相4.618年到907年唐设立三省六部制削弱相权特点及影响:1、相权一分为三2、各部门分工和作,监督牵制提高行政效率3、保证君权独尊是中国古代政治的重大创造5.960年到1172年宋增设“参知政事”为副宰相设枢密使管军事设三司使管财政6.元元朝的十个行中书省行省和两个单列的行政区划中书省直辖“腹里”和宣政院管辖西藏和四川、青海部分地区省官互迁7.明1368年到1644年明朝明太祖朱元璋废除丞相制度明成祖朱棣设立内阁制君主专制达到新高度。

8.清1644年到 1840年清朝雍正年间为适应西北军务的需要始设军机房后改名军机处。

君主专制达到顶峰军机处作用:辅助皇帝处理政务的最重要的中枢机构9.1840-1842(鸦片战争时期)鸦片战争(英国发动)中英签订《南京条约》:割香港岛给英国,开放五处通商口岸广州厦门福州宁波上海;东南沿海门户洞开协定关税中国开始沦为半封建半殖民地国家。

1841年三元里人民抗英——中国近代史上中国人民第一次自发的大规模抵抗外国侵略的斗争。

10.1856-1860(第二次鸦片战争)中法战争(法国发动)打开了中国的西南门户11.1894-1895甲午中日战争签订《马关条约》割台湾及其附属岛屿、澎湖列岛给日本开放沙市、重庆、苏州、杭州为商埠允许日本在中国的通商口岸开设工厂中国半封建半殖民地程度大大加深。

必修三第7单元第21课《现代中国教育的发展》(带解析)一、选择题(共10个小题)1、1935年8月,中华民国教育部发布《第一批简体字表》,同时公布《推行简体字办法》,但未能推行;1956年1月,新中国通过了《关于公布汉字简化方案的决议》。

对此认识正确的是()A、前者促进了国民经济建设运动的开展B、后者标志着新民主主义教育的建立C、二者都迎合了第三次科技革命的浪潮D、二者都是为了扫除文盲,提升国民素质2、正式将新中国教育为人民大众服务的性质确定下来的是()A、1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》B、1954年《中华人民共和国宪法》C、1956年中共“八大”文件D、1995年《关于加强科学技术进步的决定》3、从1950年到1957年,中国人的平均寿命从36岁延长到57岁。

学龄儿童的入学率同期从25%增至50%,进入大中学校的人数也大量增加。

这主要取决于()A、人们对健康和教育的重视B、教育卫生事业的健康发展C、社会主义经济体系的完善D、社会主义制度的逐步建立4、从1952年秋开始,我国对高等院校进行大规模调整,新设了北京地质学院、北京钢铁工业学院、成都工学院,昆明工学院等学院,院校数量从201所减少到181所。

这表明,当时调整的主要目的在于()A、彻底改变原有的不合理区域布局B、有计划地开始整顿和改造旧教育C、实现教育为工农服务D、为大规模经济建设培养专门人才5、“文化大革命”结束后教育拨乱反正,在全国引起巨大反响的是()A、恢复高考制度B、邓小平“三个面向”题词C、实施普遍义务教育D、高校扩大办学自主权6、1977年,在邓小平的直接干预下,关闭了11年的高考闸门终于再次开启。

邓小平在全国高等学校招生工作会议上指示:“政审,主要看本人的政治表现。

政治历史清楚,热爱社会主义,热爱劳动,遵守纪律,决心为革命学习,有这几条,就可以了。

总之,招生主要抓两条:笫一是本人表现好,第二是择优录取。

”这一指示的时代意义在于()A、重新树立起尊重知识、尊重人才的观念B、为改革开放事业的开展做好了人才准备C、强调了德才兼备、全面发展的育人理念D、奠定了教育和科技优先发展的战略地位7、20世纪90年代,中共中央为实现我国社会主义现代化而作出的重大部署是()A、开展真理标准问题的大讨论B、实施科教兴国的战略C、提出“三个面向”的教育方针D、提出“百花齐放、百家争鸣”的方针8、“现在看来,同发达国家相比,我们的科学技术和教育整整落后了二十年……抓科技必须同时抓教育。

历史苏版3材料与解析:第21课(现代中国教育的发展)人民教育的奠基1、建国后对旧有学校的接管和改造〔材料一〕第四十六条中华人民共和国的教育方法为理论与实际一致。

人民政府应有计划有步骤地改革旧的教育制度、教育内容和教学法。

──《共同纲领》〔1949年9月29日〕〔材料二〕一以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育有用经验,借助苏联经验,建设新民主主义教育。

二创办人民大学,培养建设人才,这是完全新式的高等教育的起点。

同时普遍举办工农速成中学,把工农干部培养成知识分子。

三老区教育,现在以巩固与提高为主,解决师资、教材问题。

四新区教育工作的关键,是争取团结改造知识分子。

此外,必须维持原有学校,逐步改善。

五新区学校安顿后的主要工作,是进行政治与思想教育。

六积累经验,逐步改革旧教育制度。

七对中国人办的私立学校,一般采用保护维持,加强领导,逐步改造的方针。

──钱俊瑞《在第一次全国教育工作会议上的总结报告要点》〔材料三〕接办私立中、小学的主要方针:第一,先接办外资举办的学校,后接办中国人自办的学校。

第二,先接办办理成绩坏的,后接办办理成绩好的。

第三,先接办经费情况困难的,后接办经费还能维持的。

第四,大体上先接办中学,后接办小学。

第五,对少数民族的团体或私人举办之私立中、小学,可暂缓接办;其经费有困难者应予补助。

但在自愿原那么下,政府可予以接办,接办之后须尊重少数民族学校的特点。

全国现有私立中等学校1400余所,教职员工34000余人,学生53万3千余人,私立小学8千9百余所,教职员工5万5千余人,学生160余万人。

拟自今年至明年全部完成私立中等学校接办工作;至1954年全部完成接办私立小学工作。

──《教育部党组关于大中小学教育和扫盲运动等问题的报告》〔1952年8月20日〕【解读】建国之初,全国人民面临的任务是尽快恢复和发展国民经济,同时对旧教育体系实行接管和改造。

1949年10月1日由毛泽东同志签发的《中国人民政治协商会议共同纲领》是新中国中央人民政府的施政方针。

第二十一课小题专练1、新中国成立初期,确立“教育要为国家建设服务,学校要向广大工农开门,大力提高人民的文化水平”的方针。

这说明当时的教育方针主要是( )A.全面教育B.现代教育C.人民教育D.义务教育2、阅读《1957〜1997年中国高等教育发展对照表》对我国髙等教育所经历的曲折发展,你有何感想( )A.必须大办高等教育B.必须重视基础教育C.必须重视教育和按教育规律办事D.必须重视培养“工农兵学员”3、新中国成立以后,依据根据地的教科书制度,我国将全国教科书的编辑、出版、发行权全部收归中央;1950年,人民教育出版社正式成立,负责中小学教科书的编篡和发行,并建立完善的“国定制”教科书编审制度。

这些举措()A.建立了真正的人民教育B.肃清了传统教育思想C.促进了义务教育的普及D.有利于强化国家意志4、“国运兴衰,系于教育。

”下列有关中国教育的表述,按出现先后排列正确的是( )①建立起了比较完整的教育体系②提出“科教兴国”战略③恢复高考④教育要面向现代化,面向世界,面向未来A. ③④②①B.①③④②C.③①④②D.④①②③5、1950年初,全国教育工作会议指导意见突出两点:其一、以老解放区教育经验为基础,吸收苏联经验;其二,创办人民大学,举办工农速成中学,把工农干部培养成知识分子。

这说明当时的教育( )A.服务社会主义B.照搬苏联经验C.强调意识形态D.脱离生产实际6、“学生也是这样,以学为主,兼学别样,即不但学文,也要学工、学农、学军.也要批判资产阶级。

”上述关于教育发展的指示最有可能出现在( )A.社会主义过渡时期B.社会主义改造时期C.社会主义建设时期D. “文化大革命”时期7、从科学技术持续发展的观点来看,“文化大革命”时期遭到破坏最严重的领域应是( )A.农业B.工业C.教育D.文艺8、新中国实行的高考制度在“文化大革命”中中断。

高等学校在1966—1969年未招生,1972—1976年采取“自愿报名,群众推荐,领导批准,学校复审”的办法招收工农兵入学,1977年恢复高考。