第一章贝类的外部形态和内部形态构造

- 格式:ppt

- 大小:1.90 MB

- 文档页数:87

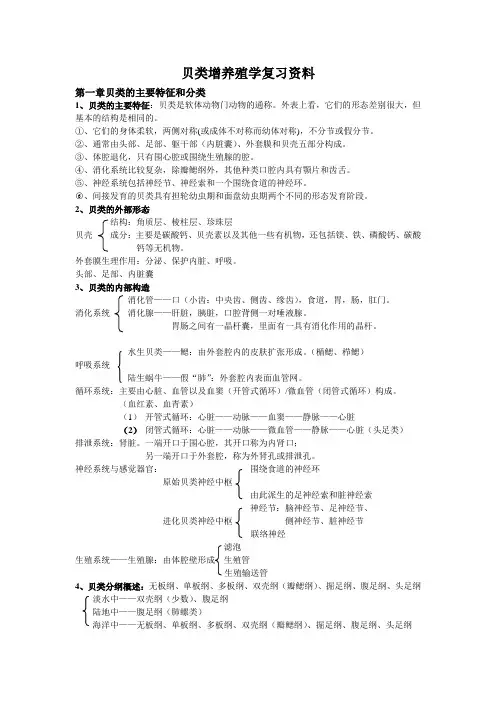

贝类增养殖学复习资料第一章贝类的主要特征和分类1、贝类的主要特征:贝类是软体动物门动物的通称。

外表上看,它们的形态差别很大,但基本的结构是相同的。

①、它们的身体柔软,两侧对称(或成体不对称而幼体对称),不分节或假分节。

②、通常由头部、足部、躯干部(内脏囊)、外套膜和贝壳五部分构成。

③、体腔退化,只有围心腔或围绕生殖腺的腔。

④、消化系统比较复杂,除瓣鳃纲外,其他种类口腔内具有颚片和齿舌。

⑤、神经系统包括神经节、神经索和一个围绕食道的神经环。

○6、间接发育的贝类具有担轮幼虫期和面盘幼虫期两个不同的形态发育阶段。

2、贝类的外部形态结构:角质层、棱柱层、珍珠层贝壳成分:主要是碳酸钙、贝壳素以及其他一些有机物,还包括镁、铁、磷酸钙、碳酸钙等无机物。

外套膜生理作用:分泌、保护内脏、呼吸。

头部、足部、内脏囊3、贝类的内部构造消化管——口(小齿:中央齿、侧齿、缘齿),食道,胃,肠,肛门。

消化系统消化腺——肝脏,胰脏,口腔背侧一对唾液腺。

胃肠之间有一晶杆囊,里面有一具有消化作用的晶杆。

水生贝类——鳃:由外套腔内的皮肤扩张形成。

(楯鳃、栉鳃)呼吸系统陆生蜗牛——假“肺”:外套腔内表面血管网。

循环系统:主要由心脏、血管以及血窦(开管式循环)/微血管(闭管式循环)构成。

(血红素、血青素)(1)开管式循环:心脏——动脉——血窦——静脉——心脏(2)闭管式循环:心脏——动脉——微血管——静脉——心脏(头足类)排泄系统:肾脏。

一端开口于围心腔,其开口称为内肾口;另一端开口于外套腔,称为外肾孔或排泄孔。

神经系统与感觉器官:围绕食道的神经环原始贝类神经中枢由此派生的足神经索和脏神经索神经节:脑神经节、足神经节、进化贝类神经中枢侧神经节、脏神经节联络神经滤泡生殖系统——生殖腺:由体腔壁形成生殖管生殖输送管4、贝类分纲概述:无板纲、单板纲、多板纲、双壳纲(瓣鳃纲)、掘足纲、腹足纲、头足纲淡水中——双壳纲(少数)、腹足纲陆地中——腹足纲(肺螺类)海洋中——无板纲、单板纲、多板纲、双壳纲(瓣鳃纲)、掘足纲、腹足纲、头足纲第二章贝类的分布及生活习性1、贝类生活环境:生物因子:饵料、敌害环境因子非生物因子:温度、盐度、水质、光照、潮流、底质2、贝类的生活类型;游泳生活型:柔鱼,枪乌贼浮游生活型:海蜗牛等底上——匍匐生活型:鲍、各种螺类底栖固着生活型:牡蛎附着生活型:扇贝、贻贝、珍珠贝底内——埋栖生活型:泥蚶、缢蛏、波纹巴非蛤、菲律宾蛤仔、栉江珧等凿穴型:海笋、船蛆寄生、共生和群聚:内寄螺,圆柱螺,是非常特殊的种类,很难辨认。

《贝类增养殖学》一、课程基本信息课程编号:2542020课程中文名称:贝类增养殖学课程英文名称:Mollusc Culture课程类型:专业必修课总学时:54 理论学时:54学分:3适用专业:水产养殖学先修课程:动物生物学开课院系:生命科学学院二、课程性质和任务贝类增养殖学是研究经济贝类增殖与养殖的生物学原理和生产技术的一门应用科学,是水产养殖学专业的主要专业必修课程之一。

本课程主要阐述增养殖贝类的生物学特性、贝类的苗种培育以及增养殖技术。

学生通过本课程的学习,熟悉养殖贝类的形态构造、生态习性和分类地位;掌握贝类的苗种生产和增养殖方法;了解国内外贝类增养殖技术的发展趋势,使学生毕业后能胜任有关贝类增养殖的科研和生产管理工作。

三、课程教学目标学生在学习完本课程之后,能够达到以下要求:1.掌握贝类的形态构造、生态习性、分类地位等基本生物学特性;2.理解北方主要经济贝类人工繁殖和苗种培育的基本原理,并能进行人工育苗的实际操作;3。

了解主要经济贝类的增养殖方法和生产过程。

四、理论教学环节和基本要求(一)绪论理解贝类增养殖学的定义和范围,及其在水产养殖业中的地位;掌握贝类增养殖的基本特点和方式,贝类增养殖要解决的主要问题;了解国内外贝类增养殖发展概况。

教学重点与难点:贝类增养殖学的定义及其与相关学科的关系;贝类增养殖的基本特点和方式。

(二)贝类的外部形态了解各纲贝类的形态特点;掌握瓣鳃纲、腹足纲的贝壳特征;学会判断贝类的方位及生长指标的测量。

教学重点与难点:各纲贝类的外部特征;瓣鳃纲和腹足纲贝壳的各部名称及其在分类上的应用。

(三)贝类的内部构造明确贝类各系统的器官组成和功能;掌握瓣鳃纲的消化、呼吸、循环、排泄、生殖系统特点;了解腹足纲、头足纲的内部构造。

教学重点与难点:各纲贝类消化、呼吸、生殖系统的构造和功能。

(四)贝类的生态习性理解贝类生存与环境的关系;掌握埋栖、附着、固着、匍匐型贝类的生态特点;掌握滤食、舐食、捕食性贝类的摄食规律;了解影响贝类存活的灾敌害;掌握贝类的生长类型。