对称与均衡PPT

- 格式:ppt

- 大小:6.57 MB

- 文档页数:16

对称与均衡设计理念对称与均衡是一种设计理念,适用于多个领域,包括建筑、艺术、图形设计、工业设计等。

这两个概念强调元素之间的平衡和协调,创造出视觉上的和谐。

以下是对这两个设计理念的简要介绍:对称设计(Symmetry Design):对称设计是指设计中元素在某个中心点或轴线周围对称排列的一种方式。

在对称设计中,一个元素的一侧镜像地反映了另一侧,形成一种镜像的平衡。

对称性可以分为以下几种类型:1.轴对称(Axial Symmetry):元素相对于一个中心轴对称。

2.中心对称(Central Symmetry):元素相对于一个中心点对称。

3.平移对称(Translational Symmetry):元素在平面上重复出现,形成平铺的对称。

优点:•视觉上稳定和有序。

•传递经典、正式、庄重的感觉。

适用领域:•传统建筑设计。

•对称艺术品。

•证件设计等。

均衡设计(Balance Design):均衡设计是指通过在设计中平衡不同的元素,使整体看起来和谐、稳定。

均衡可以分为两种主要类型:1.对称均衡(Symmetrical Balance):元素在设计中的分布相对均匀,呈对称排列。

2.不对称均衡(Asymmetrical Balance):元素在设计中的分布不对称,但通过权衡各部分的视觉重量达到均衡。

优点:•创造出富有创意和动态感的设计。

•允许更大的灵活性,适用于现代和抽象的设计。

适用领域:•现代建筑设计。

•平面设计,如海报和网页设计。

•当代艺术品。

结合对称与均衡:在实际设计中,对称和均衡并不是互斥的,而是可以结合使用。

有时,设计师会在整体上采用对称的结构,然后通过对细节进行不对称的处理来引入更多的创意和个性。

总体而言,对称与均衡设计理念旨在创造出视觉上令人愉悦和协调的作品,不同的设计领域和风格可以选择适合自己需求的平衡方式。

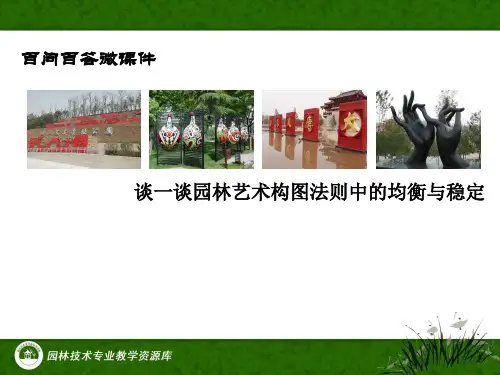

对称与均衡在邮票艺术的视觉语言中,均衡是一件艺术作品整体的一种稳定、匀称、和揩的感觉,是人们欣赏艺术作品时的一种心理要求。

为什么对画面构图要求均衡呢?因为在人们生活和大自然中普通存在均衡的状态。

譬如人们一般左手活动比左手多,产生动比静重的感觉。

因之往往把钢笔或纪念章放在左衣襟上。

摆放物品一边太重、一边太轻也就会给人以不稳定的感觉。

设计处理画面,安排人、物、景,往往依据这一均衡要求,寻找最美的构图。

我们看黄永玉先生的特27-幅木刻"保护森森"邮票画面,右侧的树又高又大,而左侧行时,看上去就十分均衡了。

因为视觉形象的份量一般根据面积大小、色彩深浅来消减或增加,又因为生活给予人们潜意识的影响,动的比静的东西显眼,人比动物显眼,深色比淡色显眼,也就是构图上的重,这种比较有时只能意会,难以绝对正确的衡量。

如2000-7之二《黄石长江公路大桥》(图1)横向表现的大桥向远方延伸,而右边桥墩明显地高大粗壮,似乎一边倒,但左上角点缀的树枝一下子压住"阵脚",也吸引了人们的视线,左右上下均有了呼应,画面就达到了均衡。

在一些庄重严肃的题材中,设计者往往利用人们要求均衡的心理有意采取对称的平衡,从四平八稳的对称均衡中显示出一种古拙的庄重美。

如1997-18《天坛》(图2)4枚图案均为正面对称结构,天支的庄严、静穆、神秘尽显画中。

当然,均衡不等于对称,对称式的均衡常常的稳定有余而活泼不足,容易呆板。

所以高驻地者多求变化中的均衡。

这就类似"中国秤"的平衡方式,利用秤砣在调整力臂的情况下,实现这一平衡,必然要寻求新平衡的具体方式,以实现内在联系的协调。

有时,设计者还会有意违反均衡的法则,如纪72《第一届全国运动会》之十四(图3),把骑自行车的女运动员安排在左侧,右侧留白,造成一种运动感,仿佛瞬间就会冲过去。

T.100《峨嵋风光》之五(图4)将主体山峰和卧云庵置于右侧,渲染出云托雾的情景。

对称与均衡的概念咱中国人啊,一直都对对称与均衡有着特别的喜爱。

你看看那古老的建筑,左右两边多对称啊,让人一看就觉得特别舒服、安稳。

就说那故宫吧,红墙黄瓦,宫殿楼阁,沿着中轴线那叫一个对称,这边一个宫殿,那边肯定也有一个差不多的,多整齐啊!走在里面,就好像走在一幅巨大的对称画卷里,每一步都透着庄重和威严。

这对称啊,就像是生活中的一种秩序,让一切都有条不紊地进行着。

再想想咱家里的摆设,那桌椅板凳,不也经常是对称摆放的吗?左边一个椅子,右边肯定也有一个,这才看着顺眼嘛!要是不对称,那得多别扭啊,就好像心里有个东西没放正一样。

对称就像是一个可靠的朋友,一直陪伴着我们。

它让我们的生活变得有规律,有节奏。

而均衡呢,则像是给这个规律加上了一些灵动的色彩。

好比说咱吃饭,不能光吃肉不吃菜吧,那营养不均衡,身体能好吗?这就是一种均衡的体现呀!工作和休息也要均衡,不能整天光知道工作,累得不行,那可不行。

得给自己留些休息的时间,去放松,去享受生活,这样才能保持一个好的状态。

在人际关系中也是一样,不能对这个人特别好,对那个人又特别差,那多不公平啊!要均衡地对待每一个人,这样大家相处起来才会更和谐。

想想看,如果世界失去了对称与均衡会变成什么样呢?那肯定会乱套了呀!建筑会歪歪扭扭,看着就让人心里发慌;生活也会变得没有条理,不知道该怎么过了。

对称和均衡可不是什么死板的规则,它们是让我们生活更美好的秘诀呢!它们让我们的世界变得稳定、和谐,充满了美感。

我们习惯了对称的建筑,习惯了均衡的生活节奏,要是没有了它们,那可真是难以想象。

所以啊,咱们可得好好珍惜对称与均衡,把它们融入到我们生活的每一个角落。

让我们的家更温馨,让我们的工作更顺利,让我们的人际关系更融洽。

它们就像是生活中的魔法,只要我们用心去感受,去运用,就能让我们的生活变得更加精彩,更加美好,难道不是吗?。

对称与均衡对称与均衡是形式法则两种对应的形式(1)对称:是形式美法则之一。

对称是指事物(自然、社会及艺术作品)中相同或相似的形式要素之间,相称的组合关系所构成的绝对平衡,对称是均衡法则的特殊形式。

例如,在人体的正中线上,人体左右两边的结构要素眼、鼻、耳、手、足、乳等,它们在视觉上是绝对平衡的,所以说人体是左右对称的。

人们把对称视为形式美法则,是因为在大自然中存在着许多对称的现象。

对称首先来自于我们自身的人体,人们在对自然及审美对象的长期关照中,发现了对称中所具有的美。

古希腊的美学家们早就指出:“人体美确实在于各部分之间的比例对称。

”在平面造型艺术中,对称是一种构成方法,通过直线把画面分为两个相同的部分,不仅处于对称关系中的质童相同,而且与分割线的距离也相等。

因为在对称的形式中,要素排列的差异性较小,所以一般缺乏活力,比较宜于表现静态的稳重和沉静,对称使人感到整齐、庄重、安静,对称可以突出中心。

例如,服装表演组织者在表现庄重和宏大的场面时,多采用对称的舞台布局。

又如,西方的宗教建筑结构及中国古代皇宫的布局,多采用对称的形式,以显示其稳固和宏伟。

当我们从天安门广场上的人民英雄纪念碑,沿着故宫的中轴线信步行走时,我们可以看到很多对称的现象,金水桥、故官建筑、庭院布局等,一切都显示了帝王的荨严和文化的雄厚,中轴线上的建筑也被作为重要对象突出出来。

(2)均衡:是指在造型艺术作品的画面上,不同部分和造型因素之间既对立又统一的空间关系。

在服装上表现为,虽然左右两边的造型要素不对称,但在视觉上却不会产生失去平衡的感觉。

就如同一只老式的杆秤,在提绳的两端,物体的大小和重量都不相同,但秤杆却可以处在一种水平状态,这种现象就是均衡。

其原理类似于力学中的力矩平衡。

在力矩平衡中,较重的物体靠近平衡的支点,而较轻的物体离平衡支点较远,这样在整体上就能产生均衡的效果。

在视觉艺术中也有类似的情况,人们在社会生活中,根据心理经验对不同的造型要素能产生不同的重量感。

形式美法则对称与均衡形式美法则:对称与均衡形式美是指艺术作品在外表上的美感,它是艺术作品所具有的形式结构、色彩、线条、比例等方面的美感。

在艺术创作中,对称与均衡是形式美的重要法则,它们能够使作品更加和谐、美观,给人以愉悦的视觉感受。

对称是指在空间上,物体的两侧或多侧对称排列,形成一种镜像的关系。

在艺术作品中,对称常常被用来表现稳定、平衡、整齐的美感。

例如,在建筑设计中,对称的立面和平面布局能够给人以庄重、稳重的感觉;在绘画中,对称的构图能够使画面更加和谐、统一。

对称不仅存在于静态的艺术作品中,也可以在动态的表现形式中得到体现,例如舞蹈中舞者的动作、音乐中旋律的编排等都可以通过对称的手法来营造美感。

而均衡则是指在艺术作品中各个元素的分布、比例、色彩等方面的平衡。

艺术作品的均衡不仅仅是指形式上的平衡,更重要的是内在的平衡,即作品所要表达的主题、情感在各个方面的平衡。

在绘画中,色彩的均衡能够使画面更加和谐、统一;在音乐中,旋律和节奏的均衡能够使乐曲更加动人。

均衡的艺术作品能够给人以美的享受,使人在欣赏时感到愉悦、舒适。

对称与均衡是形式美的重要法则,它们在各种艺术形式中都有着广泛的应用。

在建筑设计中,对称的立面和平面布局能够使建筑更加庄重、稳重;在雕塑中,对称的造型能够使作品更加美观、动人;在舞蹈中,舞者的动作和姿势的对称排列能够使舞蹈更加优美、动人。

在各种艺术形式中,均衡也是同样重要的,它能够使作品更加和谐、统一,给人以美的享受。

总之,对称与均衡是形式美的重要法则,它们能够使艺术作品更加和谐、美观,给人以愉悦的视觉感受。

在艺术创作中,艺术家们常常运用对称与均衡的手法来营造形式美,使作品更加动人、令人难忘。

形式美的追求是艺术创作的重要目标之一,对称与均衡的应用不仅能够提升作品的艺术价值,也能够给人们带来美的享受和心灵的愉悦。

因此,对称与均衡作为形式美的重要法则,值得艺术家们在创作中加以重视和运用。