隋唐时期中日文化交流简述

- 格式:doc

- 大小:33.00 KB

- 文档页数:5

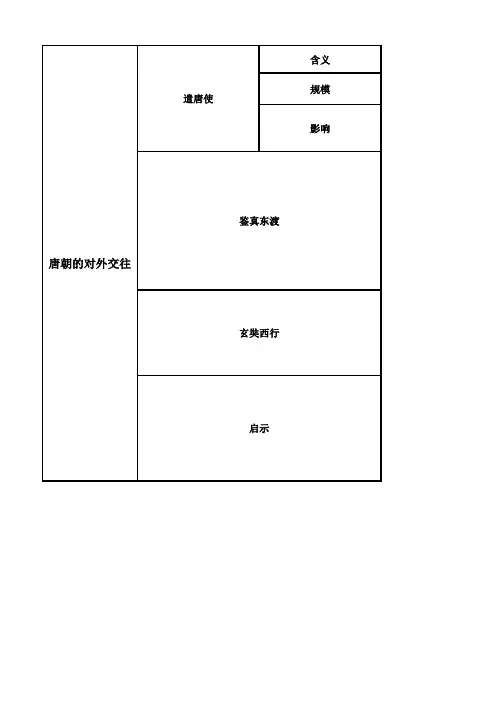

含义

规模影响

启示

鉴真东渡

玄奘西行

唐朝的对外交往

遣唐使

中日两国在隋唐时期交往密切,遣唐使是日本政府派到唐朝进行交流的使团。

从贞观年间开始,日本遣唐使来中国有10多次,唐高宗至唐玄宗时规模最大。

遣唐使把唐朝的典章制度、天文历法、书法艺术、建筑技术及生活习俗带回日本,对日本的生产、生活与社会发展产生了深远影响。

(1)一个国家只有经济、文化先进发达,才能对国外产生巨大的辐射力和吸引力才能得到别人的尊重与仰慕;(2)一个国家在确保主权独立的前提下,只有对外开放,鼓励交流,才会有所得益,有所进步;

(3)国家和民族不论大小强弱,均有所长;(4)一个国家只有积极开放、虚心学习,才能充分吸取别人的精华,丰富自己的文化。

贞观年间,高僧玄奘西游天竺(今印度)取经,他是中印文化交流史上最杰出的使者。

他的《大唐西域记》成文研究中亚、印度半岛等地历史和佛学的重要典籍。

唐朝到日本最有名的是鉴真和尚,他应日本人邀请,六次东渡,终于到达日本。

那时他已双目失明,他在日本弘扬佛法,还把唐朝的医学、建筑、雕塑、文学、书法、绘画等技术介绍到日本,对中日经济文化的交流作出了杰出的贡献。

被日本人尊称为“日本律宗初祖”、“

天平之甍”。

序章中日文化交流史的特点与分期2中日文化交流史有4个突出的特点持久性(3以持续不断的人员往来为分析手段4五次战争)全面性(5成就深远而卓著6以持续不断的书籍往来为史证)双向性(7-9以日本文化反哺,维新成果的西传为重点.隋唐,明治维新7关于中日双向性交流的15史实)自主性(10以中日之间以海相隔的地理位置为论据)11世界对比中罕见中日文化交流史的七个分期12分期的依据:人员流动的方式1、3---6世纪(秦汉六朝)大陆居民移居日本/2、6---9世纪(隋唐)日本遣唐使等来华3、9---13世纪(晚唐、五代、北宋)中国商船大量东渡4、13---14世纪(南宋、元)日本商船大量来华/5、14--17世纪(明)日本遣明使等来华6、17---19世纪中叶(清)中国东南沿海一带商船东渡7、19世纪中叶-20世纪初(清末)中国青年学子为求新学赴日留学11日本分期方法日本历史简介绳纹时代(约BC12000——BC300)岛国的封闭的狩猎采集弥生时代(约BC300——AD300)传入大陆文明农耕稻作小国争斗古坟时代(约300——500)传入中国六朝文化大和国家形成飞鸟•白风时代(约500——710)隋•初唐文化传入佛教大兴国家集权强化奈良时代(710——794)盛唐文化传入国家行政完备佛教事业大成平安时代(794——1192与北宋几乎平等交往民族文化成长贵族文化艺术昌盛镰仓时代(1192—1333)与南宋•元交流密切禅宗传入武士掌权武士文化昌盛室町时代(1336—1573)与明交流密切贸易发达民族艺术开花禅艺术鼎盛安土•桃山时代(1573——1603)信长秀吉霸主气势豪华灿烂江户时代(1603——1868)锁国士农工商艺道文化形成西方文化传入明治维新(1868)开国近代国家成立2第一章秦汉六朝时期的中日文化交流第一节海流的造化——传递大陆文明信息3左旋海流图.,4铜铎图.,5铜剑铜矛-史前大陆居民横渡对马海峡7实地..:对马岛与壹岐岛6《古事记,日本书纪记载..考察日本左旋海流:寒流---发源自鞑靼海峡里曼海流在上暖流---发源菲律宾海域黑潮海流在下断桥(朝鲜海峡,对马海峡)半岛南岸>50公里(朝鲜海峡)>对马岛>46公里(对马海峡)--->壹歧岛、日本九州陆地海流急每日24海里小舟极难航进东传至福冈的铜制武器尺寸小实用品日本古代的铜剑铜矛崇拜日本制造的大型铜剑铜矛ü中国史籍关于远古交流的记载王充《论衡》:“成王之时,越裳献雉,倭人贡鬯。

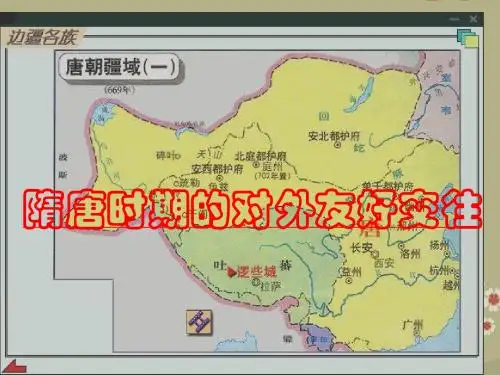

隋唐时期中日文化交流隋唐时期中日文化交流中日两国之间的交往,在隋唐时期显得格外频繁,远远超过了前代。

隋朝是继汉开唐的重要朝代,隋文帝统一中国南北后,国威大盛;而唐朝又是我国历史上最为强盛的朝代之一,其稳定的政治和繁荣的经济吸引了不少海外商人来华进行贸易。

日本统治者为了学习当时中国的文物制度和中日两国的文化交流,历史悠久,源远流长隋唐时期的中日文化交流主要以佛学交流最为活跃和繁荣,其构成了中日文化之间的良性互动关系,推动了佛教在东亚社会的传播,从而为构筑和谐统一的东亚文化圈奠定了重要基础尽管文化交流是双向的,但那时主要表现为中国佛教向日本的传播本文从历史文化传播学的角度,探讨佛教之所以能在日本取得突破的原因,以及佛教在日本的传播过程,分析日本佛教的特征东传日本的佛教,并不是一种现代意义上的单纯的宗教,特化的信仰,而是经过印度、朝鲜特别是中国长时间的吸收沉淀,融合了各民族的精神与文化,对日本社会政治、宗教、文化产生了极其重要的影响吉备真备(日本奈良时代学者)年轻时,随日本第七次遣唐使来长安留学,研习儒家经典、天文历算、军事等,长达17年。

归国时,他携带近二百卷书籍,在日本大力传播唐朝文化。

阿倍仲麻吕是同吉备真备一起入唐的留学生,学成后参加唐朝的科举考试,官至秘书监,终老于唐。

他同我国的著名诗人李白、王唯等友谊深厚,常彼此写诗相赠。

那时日本人入唐的学问僧比留学生还多,目的是为了求佛法。

空海就是这样的学问僧。

他在日本时就研究中国文化,入唐后在长安西明寺学习佛法。

回国时,他也带走许多佛经、诗文集。

在日本,他采用汉字偏旁创造的日本字母,称为片假名。

鉴真本姓淳于,五十多岁时,在扬州大明寺应日本僧人约请,东渡日本传授佛法。

他以百折不挠的精神,终于在第六次东渡成功。

他带去了许多佛经,对日本的佛教有重要贡献。

日本佛教中的律宗,就是有他首创的。

他用鼻嗅的方法为日本辨别了许多药物,日本的药商奉他为始祖。

鉴真和他的弟子在奈良设计建造的唐招提寺,是建筑艺术的杰作,至今被日本视为国宝。

![[论文]隋唐时期中日文化交流](https://uimg.taocdn.com/7907ed9a70fe910ef12d2af90242a8956becaad9.webp)

隋唐时期中日文化交流也许是因为自身所学的专业原因,我对中日文化交流史和日本的语言文化、风土人情有着浓厚的兴趣。

中日文化交流源远流长,一时之间自然难以说清道明。

在这慢慢的历史长河中,中国与日本也有过不少的摩擦和战争。

远的不说,明朝时期倭寇的掳掠曾经狂极一时,我东南沿海一带深受其苦。

还有二战期间,日本侵华的种种暴行和南京大屠杀这一国人永难忘记的罪行,无不历历在目般的控诉着日本对我国人民的难以弥补的伤害。

可就是这些显而易见的两国矛盾和“国仇”依然不能否定历史上很多次积极的交往和文明的传播及对两国千秋万代的重要影响。

就在这从古至今的漫漫交往中,我想谈谈我对隋唐时期中日文化交流的认识和想法。

就从两大事件来看待两国的交往:中日佛教艺术的盛行和“国书事件”。

佛教发源于印度,两汉之际传入中国,后经朝鲜半岛传入日本,这种在当时被视为“蕃神”的外来宗教却在与日本原有的“国神”信仰碰撞与融合中扎根到了古代日本文化的土壤之中。

我们都知道接受一种外来宗教无疑是对自身信仰的神灵的某种否定,带有摧垮旧有统治体系的危险性,可是即使在崇佛和排佛两大派系尖锐对立的斗争中,佛教依然在日本统治集团的上层站稳了脚跟,迅速深入到日本社会当中。

原因何在?我认为是如下的几点原因:首先,佛教的力量。

有古书记载:“是法于诸法中最为殊胜,难解难入,周公孔子尚不能知。

此法能生无量无边福德果报,乃至成辩无上菩提,譬如人怀随意宝,逐所须用尽依情”。

所以信奉无边法力的佛教的好处几乎是显而易见的。

中国人更是对这样的一种神力表现出顶礼膜拜的极致态度。

另外日本同大陆间巨大的文化差距和佛教本身带有的丰富的精神内涵与作为先进文明载体的物质外延,对于蒙昧初开的古代日本民族具有不可抗拒的诱惑力量。

所以随着时间的推移,皇室和贵族中信仰佛教者渐渐增多。

其次,崇佛势力的强大。

皇室中崇佛的苏我马子以绝对的武力优势诛杀了排佛势力,使得佛教迅速传播开来。

圣德太子摄行政事之时,更是“笃敬三宝”,身体力行地推广佛教。

唐朝中日文化交流的史实

唐朝是中国历史上一个重要的朝代,同时也是中日文化交流的一

个重要时期。

自唐朝开放海上丝绸之路以来,中日之间的文化交流逐

渐增多并达到了很高的水平。

唐朝时期,日本进行了大规模的文化借鉴,其中最显著的就是汉

字的引进。

中日两国的文化交流主要是通过外交使节、商人、僧人等

途径进行的。

日本派遣了大量的官员、士兵和商人等前往唐朝,同时

唐朝也向日本派遣了一些外交使节,这些人员的到来促进了中日两国

之间的文化交流。

唐朝不仅仅将文化传播给了日本,同时还享受了来自日本的文化

影响。

例如,唐朝在建筑、陶瓷、绘画等方面受到了日本的影响。

同时,唐朝与日本之间的文化交流也影响了两国的法律制度和思想文化。

在唐朝时期,佛教也是中日之间进行文化交流的一个重要媒介。

唐朝佛教的繁荣,对于日本的佛教信仰有着深远的影响。

日本的佛教

信仰主要是通过唐朝传入的禅宗、天台宗和真言宗等流派发展起来的。

总的来说,唐代中日之间的文化交流是一个长期而深入的历史过程。

不仅促进了两国之间经济的发展,同时对于两国文化的繁荣也起

到了很大的促进作用。

古代中国与日本的文化交流自古以来,中国与日本就是一衣带水的邻国。

从时间上看,古代中日文化交流史包括从上古一直到19世纪的漫长岁月。

从地理上看,古代中日文化交流从辽东半岛一直到海南岛。

下面就让我们来一同回顾一下古代中国与日本的文化交流历程。

自有文字记载的历史起,可以划为以下四个时期:1.中国秦、汉、魏、晋、南北朝时期,,日本是弥生时代和大和时代前期。

公元1世纪时,班固所著《汉书》在《地理志》中提到“乐浪海中有倭人,分为百余国”,即指日本南部九州岛上的人民。

据《后汉书》记载,公元57年(光武帝中元2年),日本和中国即开始交往,光武帝赐以印绶。

18世纪,在九州北部福冈发掘出的金印上刻有“汉委奴国王”字样(此印收藏在福冈市博物馆),从实物上证明一千九百年以前中国和日本已建立了密切关系。

这个时期中日交往的路线大多经过朝鲜半岛,从陆路过海峡或沿岸航行。

交流方式主要通过中国移民赴日本传播中国先进文明。

交流内容偏重于物质文化层面,如生产工具和生产技术。

在这个时期,中日文化交流的著名代表人物是徐福。

《史记》记述秦始皇寻求长生不老之药,山东一位方士徐福上书说:东海之中有“三神山”,名叫蓬莱、方丈、瀛洲,岛上有神仙和仙草。

秦始皇闻讯大喜,便派徐福率数千童男童女“入海求仙人”。

但以后徐福竟一去不返,找到一片“平原广泽”,自立为王。

2.中国隋、唐时期,日本是大和时代后期、奈良时代和平安时代前期,即公元6世纪至9世纪,这个时期的交流路线则以直接渡海为主,交流方式有使节人员往来,尤其是日本派遣大批遣唐使、留学生、留学僧来华,出现了中日文化交流史上的第一次高潮。

交流内容则以制度文化层面为主,如日本学习唐朝律令制度实现“大化革新”,同时也涉及精神文化如佛教、建筑、雕塑、诗歌等方面。

从公元7世纪初至9世纪末的两个半世纪里,日本先后向唐朝派出十几次遣唐使团,其次数之多,规模之大,时间之久,内容之丰富,可谓中日文化交流史上的空前盛举。

中日文化交流及其历史价值文化是一个国家的精神财富,也是国家软实力的重要组成部分,中日两国作为亚洲文化大国,文化交流自古以来就有着悠久的历史,对于促进两国之间的友好关系和促进亚洲文化交流方面发挥了极其重要的作用。

1.历史回顾中国与日本的往来可以追溯到2500多年前的东汉时期,隋唐时期,中日两国通过海路和陆路进行了广泛的交流,日本汲取了大量的中文和儒家思想,这种文化影响一直延续至今。

在江户时期,中国与日本的贸易往来不断增加,同时,中国的文化、艺术以及哲学也给了日本极大的启发,使得日本的文化艺术发展得到了很大的提高。

在西方文化的强烈侵入下,中日两国也依然保持着文化交流,其中包括音乐、电影、文学等方面的交流,推动了两国文化传统之间的交流与交融。

2.文化交流的现状如今,中日两国以多种形式展开了广泛的文化交流,特别是在艺术、电影、文学、音乐、体育以及旅游等领域进行了密切的文化交流合作。

例如,每年在日中心“文化交流年”中,中日两国政府举办了许多具有代表性的文化活动,包括重要展览、交响乐演奏会、戏曲表演等。

同时,中日两国年轻人之间的文化交流也是非常广泛的,通过学校、社团、交流机构等途径,两国青年可以互相学习和交流,共同推动文化艺术的发展。

3.中日文化交流的历史价值中日两国的文化交流历史悠久,对世界文化和艺术的发展都做出了重要的贡献。

中日文化的交流不仅有着促进两国之间政治经济交流的作用,更重要的是,通过互相学习和交流,可以丰富自己的文化认知和审美体验,增强两国之间的相互理解和尊重,推动更多具有亚洲特色的文化和艺术传播到世界各地。

同时,中日两国历史和文化的交流也来自于两国领袖对促进两国人民友好交流的共同认知和贡献。

中国宋代文人苏东坡曾经对日本表示推崇,日本天皇昭和曾经在新年贺词中提到:“历史的独特性在于两国人民之间的互相赞赏和最终的和谐共处。

”这种文化的互相尊重和赞扬,推动了两国文化交流之间的发展,并给未来的文化交流带来了更加广阔的空间。

唐代中日文化交流概况唐代是我国历代王朝中实力最强的王朝之一。

时至今日,有些流寓海外的华人仍然自称为“唐人”,华人在海外都市中的聚居地被称为“唐人街”,而华侨则将祖国称之为“唐山”。

唐代繁荣的经济,昌明的文化和完备的制度,对隔海相望的东邻日本产生了强烈的吸引力,成为日本竭力模仿的楷模。

日本通过派遣留学生来唐朝学习和延邀唐朝各类人才到日本传授等多种手段,全面移植唐朝文化,在哲学思想、文物制度、文学艺术、音乐舞蹈、天文历算、医学、建筑等文化科技的各个领域,以至衣食住行、风俗娱乐等社会生活的各个方面都无不受到唐朝文化的强烈影响。

在中日文化交流过程中,既涌现出了大批像吉备真备和空海那样以学习唐朝文化为己任日本留学生或留学僧,也出现了像鉴真和尚那样终身以传播唐朝文化为使命的唐朝专业人士的杰出代表,正是通过他们的不懈努力,才形成了唐朝与日本文化交流的繁荣局面。

留学生从唐朝初年开始,日本就在遣隋使的基础上,向唐朝派遣“遣唐使”,以最大限度地从唐朝先进的文化中汲取养分,为日本社会的发展探求出路。

总共派出的遣唐使共有19次。

遣唐使的主要目的是从事吸收唐朝优秀文化的活动,除了在各地参观考察孔庙、寺观等文化名胜外,他们还聘请儒者教授儒家经典,延聘各类人才前往日本,通过各种途径搜求唐朝典籍携回日本。

介绍留学生和学问僧来唐朝学习,是遣唐使活动的一项重要内容。

日本留学生大多被安排在国子监,系统学习中国古代经典及唐代典章制度,在唐学习时间大多在十年以上,有些甚至长达二三十年,由于他们深受唐朝文化的熏陶,归国后往往对唐朝与日本的文化交流,尤其是对日本吸取唐朝文化做出了重大的贡献。

在遣唐使后期,出现了以“请益生”或“请益僧”为名的留学生,所谓的请益生,主要是指在某一领域学有专长的留学生,他们在唐朝停留时间一般较短,只是专门就某些疑难问题索解问难,具有短期进修的性质,这种变化表明,在遣唐使后期,日本对唐朝文化的学习已经取得了相当的成效。

隋唐时期的中日关系研究隋唐时期是中国历史上一个辉煌的时期,同时也是中国和日本交流频繁的时期。

在这个时期内,中日两国之间的关系呈现出了一种多元的状态,涉及到了政治、经济、文化等方面。

而如何研究这段历史,深入探究其中的内在逻辑和外部环境,对于增进中日两国之间的相互理解和友谊具有重要的意义。

在本文中,我们将回顾隋唐时期中日关系的历史沿革,分析其中的涉及因素和不同的阶段特点,并探讨如何理性看待这段历史,为中日友好交往提供启示和借鉴。

一、历史沿革中日两国的接触可以追溯到古代的汉朝时期,不过在隋唐时期,由于中央政权的膨胀和边境的变化,导致了中日间的关系出现了新的变化和调整。

在史书中有关于隋朝与日本的关系的记载,其中《大唐西域记》中也提到了隋唐时期和日本的经贸往来。

这期间两国之间的交往显得非常活跃,主要涉及到官方的外交往来以及商业贸易的活动。

二、涉及因素在隋唐时期中日关系发生的历史事件中,有多重因素在其中扮演了重要的角色。

首先,一些经济手段如商人和商船的出现和日本内部的政治变动都是起到了不可忽视的作用。

其次,隋唐时期与日本在地理上的接近和统治优势也影响了这种关系。

再次,汉字与儒家文化在日本的传播和发扬还从文化角度加深了中日两国的交流。

三、不同的阶段在隋唐时期的中日关系的历史发展中,可以大致分为三个历史阶段。

第一个阶段是从隋朝到唐朝初期,这个时期里中日双方的交往主要是商业往来。

第二个阶段是唐玄宗时期,对于中日两国之间的交往有了更广泛的官方往来和文化交流。

第三个阶段是安史之乱后的中国,这个时期中日关系出现了一些波折和负面的影响,日本开始侵犯中国领土并且援助唐朝的敌人。

四、理性看待对于隋唐时期中日关系的研究,我们应该以理性的角度去看待。

尽管隋唐时期对于中国和日本两国的关系带来了许多积极的影响,但历史也在一些方面提醒了我们。

历史上在其中过程中双方存在了不少分歧和问题,包括了在日方政治和军事方面对于中国的干涉、争端和战争等。

中日文化交流之唐朝时期国贸1102 王俊 19 众所周知,隋唐时期是我国对外交往十分频繁的一个时期,促成交往的主要原因是我国在隋唐时期经济繁荣、国力强盛,对外交通发达便利,科技文化处于世界领先地位,在国际上有很高的声望,具有强大的辐射力和吸引力。

同时,唐政府更是实行较为开放的对外政策,鼓励对外交往。

但在地理条件的影响下,与我国交往频密的主要是周边国家,唐朝对外交往的对象主要有五个:东边的朝鲜(新罗)、日本,西边的古印度(天竺)、波斯和阿拉伯(大食)。

其中,最具代表性的就是该时期中日之间在政治、经济、文化以及宗教方面的交流。

日本古称倭国,唐代始改称日本。

日本自汉朝开始和我国发生正式交往。

《后汉书》记载,东汉光武帝时,日本派使者来中国,光武帝赠以印绶。

这枚金印上刻有“汉委奴国王”字样,近代已在日本九州发现。

唐朝时期,日本发生“大化改新”,开始向封建社会过渡。

唐朝封建经济的高度发展与日本的社会变革结合导致了中日经济文化交流的高潮。

为了吸收中国的文化成果,日本选派了不少留学生入唐学习,他们被分配到长安国子监学习各种专门知识。

留学生和学问僧在传播唐朝制度和文化中起了很大作用。

另外,唐朝建立后的630~838年,二百年间,日本正式派遣遣唐使共12次。

另有任命后未成行、未到达唐朝、迎入唐使和送客唐使共6次。

每次最少250人,最多五六百人。

遣唐使组织完备,设有大使、副使、判官、录事,成员有翻译、医师、阴阳师、画师、史生、射手、音乐长、玉生、锻生、铸生、船匠、舵师、水手长、水手等,还有留学生、学问僧多人。

遣唐使给唐朝带来珍珠、绢、琥珀、玛瑙、水织等贵重礼品。

唐王朝也回送一些高级丝织品、瓷器、乐器、文化典籍等会。

日本奈良东大寺正仓院所存放的唐代乐器、屏风、铜镜、宝刀等珍贵文物,就有一部分是遣唐使带回去的。

而中国派去日本使者中最著名的非鉴真莫属。

鉴真(688—763),俗姓淳于,扬州人,14岁出家为僧,法号鉴真。

他对佛经深有研究,戒律部分尤其精熟。

隋唐时期中日关系的发展史公元6世纪至9世纪,即中国隋、唐时期,日本是大和时代后期、奈良时代和平安时代前期。

这个时期的交流路线则以直接渡海为主,交流方式有使节人员往来,尤其是日本派遣大批遣唐使、留学生、留学僧来华,出现了中日文化交流史上的第一次高潮。

交流内容则以制度文化层面为主,如日本学习唐朝律令制度实现“大化革新”,同时也涉及精神文化如佛教、建筑、雕塑、诗歌等方面。

从公元7世纪初至9世纪末的两个半世纪里,日本先后向唐朝派出十几次遣唐使团,其次数之多,规模之大,时间之久,内容之丰富,可谓中日文化交流史上的空前盛举。

在这个时期,中日文化交流的著名代表人物是鉴真,鉴真和尚五次东渡日本,在历史上传为佳话。

中日文化交流——宗教佛教是最早由中国传入日本的宗教。

佛教传入日本后,受到日本历史环境和社会习俗的影响,经历了漫长的民族化过程,到12世纪发展为日本的民族佛教,是日本文化的重要组成部分,直到现在还相当流行.公元9世纪左右,中国佛教宗派中的三论宗传入日本,最后演变为日本佛教的奈良六宗。

其中,在唐朝时期,日本与中国的宗教文化交流最为频繁。

从日本舒明天皇二年(630)到字多天皇宽平六年(894),共派出遣唐使19次,除3次未能成行外,实有16次。

派遣唐使的主要目的是输入唐代的宗教文化,遣唐使船的往来都有留学生、留学僧(“学问僧”)随行,有些还搭乘新罗船和唐朝商船入唐。

据统计,在这期间入唐的留学生、留学僧(包括随从僧人)138人,其中留学僧105人,占76%多。

在后,日本还形成了平安佛教。

并流传至今。

奈良佛教和平安佛教是日本佛教初传时期的前后两个阶段。

在这一时期是日本人对中国佛教开始接受、认识和消化吸收的过程。

与中国初传期佛教相比,它在社会政治文化领域的影响较大,信仰色彩更浓,而哲学思辨较少。

中日文化交流——教育从公元600年日本向隋朝派出第一批遣隋使始,一直到894年,日本朝廷向中国共派出4次遣隋使,19次遣唐使(实际成行的遣唐使为12次)。

对于隋唐中国对日本文化影响探究创新实验学院生物科学101 杨鑫2010014869摘要:隋唐时期中日两国文化的交流源远流长,其中主要是遣隋使以及遣唐使的作用,像是阿倍仲麻吕、吉备真备、鉴真等人做出了卓越的贡献,他们直到现在仍然为我们津津乐道。

隋唐中日文化交流中中国对于日本的文化有着难以估量的影响,主要是在佛教、汉字、古典文学艺术、音乐等几个方面,这些影响一直持续到现在,也为中日友谊做出了贡献。

关键字:中日文化交流遣唐(隋)使文化影响正文:隋唐时期中日两国文化的交流源远流长,其中创作出的交流的传奇神话以及文艺作品值得大家们关注,双方在文艺,佛教,汉字等几个方面有着尤其显著的成就,而这些成就的主体主要是通过使节的往来和派遣留学生与学问僧完成的,其中遣隋使以及遣唐使是其中的主力军。

下面是对于遣隋使以及遣唐使的来历以及主要的功绩的介绍:遣隋使是在圣德太子摄政,四次遣使入隋。

前两次使节为小野妹子。

隋也曾派使臣裴世清赴日。

圣德太子的意图是求取佛经,促进佛教的流通,和吸取中国的文化与典章制度。

所以使臣之外,有学生和僧人随同前来。

被选派的,多为归化汉人的后裔,以有利于学习。

他们留居中国往往长达三十余年。

如南渊请安、高向玄理、僧旻等,回国以后,对646年的大化改新起了重要的促进作用唐朝代隋以后,日本沿袭遣使入隋的旧制,继续派出遣唐使。

遣唐使的目的在于向中国学习,吸取唐朝文化,因而很重视使团人员的选拔,特别是大使、副使、判官、录事等官员。

不少成员是文章博士,山上忆良、小野篁、菅原道真更是有名的文学之士。

有两家父子先后被任命为使臣,也是由于具有教养和经验,利于向唐朝学习。

随行的留学生,如阿倍仲麻吕与诗人李白、王维结下深厚友谊,归航受阻,留唐官至秘书监。

桔逸势被唐人目为秀才。

入唐留学生姓名可考的只二十亲人,而随遣唐使及商船入唐僧人,见于文献的达九十亲人。

他们在中国巡礼名山,求师问法,带回大量佛经、佛像、佛具等,同时传入与佛教相关联的绘画、雕刻等,对促进日本文化的发展起了作用。

延 边 大 学 (二 〇 一 〇 年 五 月本 科 毕 业 论文本科毕业设计 题 目:论隋唐时期的中日佛教文化交流 学生姓名:玄惠文 学 院:人文社会科学学院 专 业:国际文化 班 级:06级 指导教师:金春 讲师学校代码: 10184学 号: **********摘要中日佛教文化交流是隋唐时期中日文化交流史上的重要内容。

在中日佛教文化交流的途径上,既有日本政府向中国派出的遣隋使、遣唐使,又有中国僧侣应日本之邀赴日传法,还有自发的赴日传法。

隋唐时期中日佛教文化交流活动构成了中日文化之间的良性互动关系,它对推动中日佛教体系的进一步完善和发展发挥了重要作用。

隋唐在当时的东亚是最强大的帝国,而日本作为一个尚未进入封建社会的小国则迫切需要学习先进的文化和制度,在诸多国际国内环境的促使下,中日两国的佛教文化得以交流和发展。

佛教文化的交流需要以人来做载体,需要人的往来。

隋唐时期中国和日本的统治者都发挥了积极的作用,其中典型的有隋朝的隋文帝和日本的圣德太子。

还有中国和日本的往来人员也对中日佛教文化交流做出了卓越的贡献,其中著名的僧人有东渡日本的鉴真和赴中求法的最澄、空海等。

文化的交流是双向的,隋唐时期中日佛教文化交流也同样如此。

只看到中国佛教对日本的影响而看不到日本佛教对中国的影响,既不符合历史规律,更不符合中日佛教交往的史实。

隋唐时期中国和日本这种双向互动的佛教文化交流对中日双方的佛教发展都起到了重要的促进作用。

总结隋唐时期中日佛教文化交流的历史,对现在进一步推动中日关系不无启发和借鉴意义。

关键字:隋唐背景媒介人物影响ABSTRACTBuddhism exchanges history China-Japan making a general observation ofSui-Tang dynasty period , we can perceive this momentary scheduled time Buddhism exchanging the important content already becoming China-Japan cultural exchange , this interactive two-way Buddhism exchanges but Buddhism to China-Japan both sides developing playing have arrived at important promote role. Sum up the history that Buddhism exchanges China-Japan Sui-Tang dynasty period , sum up experience to us, burst forth single-step drives Sino-Japanese relations not without, to enlighten significance and use for reference. But several times, Buddhism culture prosperous and is at a low ebb since Buddhism biography becomes a member of China,change the enormous effect that it brings about without end for Chinese religion culture but. Buddhism enters Japan , here from below all one thousand years since middle of the 6th century or so from Chinese biography , becomes one branch leading force of Japan politics , society.Key words: Sui-Tang dynasty background affects culture目录引言 (1)第一章隋唐时期中日佛教文化交流历史背景 (2)1.1 政治背景 (2)1.2 文化背景 (3)第二章隋唐时期中日佛教文化交流媒介人物 (5)2.1隋朝时期中日佛教文化交流媒介人物 (5)2.1.1 中国方面对中日佛教文化交流做出贡献的人物 52.1.2 日本方面对中日佛教文化交流做出贡献的人物 52.2 唐朝时期中日佛教文化交流媒介人物 (7)2.2.1 中国方面对中日佛教文化交流做出贡献的人物72.2.2 日本方面对中日佛教文化交流做出贡献的人物7 第三章隋唐时期中日佛教文化交流成果与影响 (9)3.1隋唐时期中国佛教文化传入日本的成果与影响 (9)3.2隋唐时期日本佛教文化传入中国的成果与影响 (11)结论 (12)注释 (13)参考文献 (14)谢辞 (15)引言中日两国同处东亚地区,隔海相望。

隋唐时期中日关系的发展史公元6世纪至9世纪,即中国隋、唐时期,日本是大和时代后期、奈良时代和平安时代前期。

这个时期的交流路线则以直接渡海为主,交流方式有使节人员往来,尤其是日本派遣大批遣唐使、留学生、留学僧来华,出现了中日文化交流史上的第一次高潮。

交流内容则以制度文化层面为主,如日本学习唐朝律令制度实现“大化革新”,同时也涉及精神文化如佛教、建筑、雕塑、诗歌等方面。

从公元7世纪初至9世纪末的两个半世纪里,日本先后向唐朝派出十几次遣唐使团,其次数之多,规模之大,时间之久,内容之丰富,可谓中日文化交流史上的空前盛举。

在这个时期,中日文化交流的著名代表人物是鉴真,鉴真和尚五次东渡日本,在历史上传为佳话。

中日文化交流——宗教佛教是最早由中国传入日本的宗教。

佛教传入日本后,受到日本历史环境和社会习俗的影响,经历了漫长的民族化过程,到12世纪发展为日本的民族佛教,是日本文化的重要组成部分,直到现在还相当流行.公元9世纪左右,中国佛教宗派中的三论宗传入日本,最后演变为日本佛教的奈良六宗。

其中,在唐朝时期,日本与中国的宗教文化交流最为频繁。

从日本舒明天皇二年(630)到字多天皇宽平六年(894),共派出遣唐使19次,除3次未能成行外,实有16次。

派遣唐使的主要目的是输入唐代的宗教文化,遣唐使船的往来都有留学生、留学僧(“学问僧”)随行,有些还搭乘新罗船和唐朝商船入唐。

据统计,在这期间入唐的留学生、留学僧(包括随从僧人)138人,其中留学僧105人,占76%多。

在后,日本还形成了平安佛教。

并流传至今。

奈良佛教和平安佛教是日本佛教初传时期的前后两个阶段。

在这一时期是日本人对中国佛教开始接受、认识和消化吸收的过程。

与中国初传期佛教相比,它在社会政治文化领域的影响较大,信仰色彩更浓,而哲学思辨较少。

中日文化交流——教育从公元600年日本向隋朝派出第一批遣隋使始,一直到894年,日本朝廷向中国共派出4次遣隋使,19次遣唐使(实际成行的遣唐使为12次)。

隋唐时期中日文化交流简述摘要:中日两国基于地理位置的毗邻关系,彼此之间的交流必不可少,从目前中国正史之记载来看,两汉时期中日之间的交流序幕已经拉开,在隋唐时期达到最盛,而隋唐期间又以文化交流为突出之点,其影响也深远绵长,这无疑是中日文化交流史上浓墨重彩的一笔。

在这里概述隋唐时期中日文化交流之繁盛,并不是为了佐证中日之间如何“友好交往”,如何“兄友弟恭”,而是为了发挥历史“以史为镜”的作用,为我们在不同的历史时期做出更好的外交选择提供借鉴,毕竟隋唐已经过去,着眼现在才是当务之急。

其次,之所以选取“文化”为角度,是由于目前中国传统文化传承的流失、断层严重,而习于中华的日本却将习得的传统文化得以很好的保护并溶于自身,这对于中国来说是一种尴尬的境地,值得我们深省。

关键词:隋唐中日文化交流表现中国与日本为邻邦,一衣带水,可谓近邻。

秦朝徐福东渡的故事无可考证,但从两汉时期正史《汉书》的记载以及文物汉倭奴国王金印来看,中日交往的历史上下一算也有两千年。

自两汉后,三国、两晋、南北朝时期,中日交往未曾断绝。

但在隋以前,当时的日本是受中国皇朝册封的华夷体系的正式成员,换言之,这是一种宗属性质的关系,其交往也就多为政治性,文化交往并不活泛。

到了589年, 隋朝统一中国,东汉灭亡后长达三百多年的分裂状态结束,大一统的局面回归,强有力的政权助长了帝王的野心,势力开始扩张,与邻邦的交流增多。

而日本这时也向隋王朝派遣了遣隋使,文化交流日渐增长。

到了空前繁华的唐朝,国力强盛,文化发展迅速,加上开明的外交政策,遣唐使络绎不绝,唐人东渡接连不断。

据史料记载统计,隋唐时期,日本曾正式派出使团到达中国的十三次, 使团人数, 多近六百人, 少不下百余人,伴随着日本使团而来的还有大量的留学生、僧侣,他们深入中国进行多方面的学习, 极取中华文化精华, 在回到日本后协助朝廷推动了日本社会的发展。

这时,中日之间的文化交流才由两汉的星星之火发展为燎原之势。

一、隋唐时期中日文化交流的具体表现及影响(一)语言文字方面在公元前后,大和民族没有自己的民族文字,只有口头语言。

后来经过汉文字的传播,公元5世纪后,汉字开始在日本列岛上正式使用。

但是问题来了,由于日本语与汉语不属于同一语系,且汉字为表意文字,一字一音节,日语为表音文字,一字多音节,所以尽管汉字传入日本并正式使用,但基于语系的不同,双方在交流时难以准确表达自己的思想,致使双方交往和贸易中受挫。

隋唐时期,伴随着大量的使团、留学生来到中国学习,其成员大多文化素养较高,对文化的理解度和吸收度较好,对于汉文字的学习也更深入。

由此日本一些有识之士便着眼在语言文字上下功夫,在消化汉字的基础上借用汉字的读音来标记其语言; 借用汉字的训读音来表示与其意义相同的日本固有的语言,从而创造出日本语言的“万叶假名”。

在之后,又借用汉书的草书和楷书的偏旁部首进行简化,从而有了沿用至今“平假名”和“片假名”,日本也才有了本民族的文字。

(二)文学艺术方面唐朝经济繁容,为文学的兴盛提供了良好的基础,出现了文学艺术的鼎盛局面,以唐诗最为突出。

这一时期,诗人辈出,顶尖诗人众多,流传佳作灿如星汉。

日本很喜爱唐诗,在来华学者中,小野箕、橘逸势、管原道真等也都以中国诗文擅长,文人吸收了大量诗歌传入日本,《经国集》中就收集了汉诗九百一十七首。

并且在当时,两国文人之间也交往甚笃,李白曾做诗《哭晁卿衡》:“日本晁卿辞帝都,征帆一片远蓬壶。

明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧。

”借以寄托对阿倍仲麻吕( 汉名晃衡)的哀思之情,可见这种交往已经深入人心。

隋唐书法也是名家迭出,书法艺术的高峰涌现。

王羲之、欧阳询、颜真卿等书法大家的作品传入日本后广受喜欢,书法的模仿学习蔚然成风,以致日本书法也得到空前发展。

比较典型的是日本平安时代的书法“三笔”:磋峨天皇、空海和橘逸势,三人皆是唐代书法的爱好者,研习唐代书法多年后加以创新,终成为日本书法名家。

在隋唐,绘画艺术的发展也不容小觑,山水、花鸟、人物等各种绘画艺术得到提升,同时也对日本产生了影响,如日本药师寺所藏公元八世纪的吉祥天女图, 与正仓院所存鸟毛立女屏风和唐朝张营、周防画的仕女画, 笔法相似。

而其中很多日本画家仿效摹绘唐人绘画,并称为“唐绘”。

还有值得一提的是建筑艺术,日本的建筑风格也是学习中国唐朝。

如日本都城平城京(今奈良)的建设完全模仿长安,日本的法隆寺、唐招提寺都是效法唐代建筑的典范,到今天日本保留的很多古迹中,其中的中国色彩依然浓厚。

除此之外,基于隋唐艺术的全面发展,很多艺术都得以深华,而随着日本的广泛而深入地学习,隋唐朝很多的音乐艺术、雕刻艺术、刺绣艺术乃至更多其他民间艺术都有传入日本。

两种文化艺术的碰撞对于双方艺术水平的提升皆有好处,如隋开皇年间, 日本音乐被列为宫廷音乐之一。

公元778年( 唐大历13年, 日宝龟9年) , 日本舞蹈由渤海传入唐朝@。

公元853年( 唐大中7年, 日仁寿3年) ,日本国遣王子使唐又送来了音乐。

但这种学习更多是单向的,以日本向中国学习为主。

(三)宗教文化方面在隋唐时期,宗教文化得以发展,隋文帝在位时就试图建立以儒家皇权思想为核心,以佛道辅之,儒、释、道三教并重的宗教政策。

而虽然多教并重,回到中日交流的落脚点的话,两国交流的重点在佛教。

佛教发源于印度,两汉之际传入中国,后经朝鲜半岛传入日本。

隋唐时期,王朝君主出于巩固政权的考虑,对佛教多采取支持、保护政策。

拿唐朝来说,唐朝的列位君王,除唐武宗大力灭佛外,其他君主对佛教基本上是扶植和利用为主的态度,虽然个别时期也有驱逐僧尼的举措,但对唐代佛教的兴盛几乎没有多大的影响。

尤其在中国佛教史上,佛教在唐朝达到全盛时期,宗派林立,高僧辈出,经书浩繁,佛教文化昌盛,佛教传播广泛。

唐代著名律僧鉴真为佛教戒律在日本的传播,在经历艰难曲折的连续5次东渡失败之后,第6次东渡日本成功,在日本开始了长达10年的传法授戒的生涯,为中日两国佛教文化交流写下璀璨篇章。

随着佛教东传,跟随使团来华习佛的僧侣增多,其中更是不乏在日本广受尊敬的高僧,如空海、淡海三船等。

唐代中日高僧的频繁往来,极大地促进了两国佛教的发展,中国的佛教建筑、佛教经籍、佛教音乐等都传入日本。

(四)习俗文化方面唐朝的经济繁盛,人民总体生存问题得以解决,便兴盛了众多丰富多彩的社会活动,打马毬、角抵、围棋等体育活动流行起来,亦先后传入日本。

另外日本的柔道,发源于一种唐朝搏击术“唐手”,日本的剑道——日本的武士刀的形状是“唐刀”(唐刀,细长,长柄,双手执握砍杀)发展而来。

我国的茶叶于奈良时期传入日本, 当时只供药用, 到磋峨天皇时期, 日本寺院和宫廷中已吃茶之风兴起。

而最值得称道的是,日本人学习改进唐朝的饮茶方法,形成独具特色的茶道,到目前,茶道在日本都是一门经典传统。

唐服传入日本为日本人所喜爱,经改进为“和服”。

唐代的菜式也传入日本,是日本宫廷的钟爱之选。

端午节、重阳节等节令也在由唐朝传入日本,日本会仿照中国的庆祝仪式进行庆祝。

二、隋唐时期中日文化交流的特点(一)交流的广度和深度空前在最开始的两汉时期,据可考史料来看交流并不频繁,双方的礼尚往来主要是政治性的,并且受当时的社会发展水平和交通条件约束,经济交流和日本对中华文化的摄取尚未大规模展开。

而到了隋唐时期,伴随着两国的频繁交往,这种文化交流的广度蔓延开来,对于文化的各个方面,文字、文学、艺术、音乐、建筑、绘画、书法等等都传入日本,并为日本深入研究,其中很多大家可与唐朝艺术家媲美,如当时的书法家小野道风、藤原佐理和藤原行。

(二)出现了新的交流方式两汉时期,日本与中国的交流方式为“使译通于汉”,即通过邻国朝鲜半岛上的国家和汉朝往来。

由于交通不便,而朝鲜半岛上的国家和汉朝的风俗语言习惯相近,和日本的也比较相似,所以日本通过朝鲜半岛来中国。

在隋唐时,这种交流更为直接和高效,日本直接派遣使团加上附随的留学生、僧侣、医师等等,这相当于是面对面的学习,而这种高效的交流方式,也为日本带去了大量的文化财富。

(三)对日本产生了实际的深远影响隋以来,日本已自称“日本”和“日出之国”,不再接受“倭国”称呼和中国皇帝的册封,表现出了日本想要与中国对等交往的立场。

日本虽然不再接受唐皇朝册封,摆脱了传统上的宗属关系,但却无法实质摆脱对中华文明的依附,故而选择与强大的唐皇朝谦逊合作,这是日本全面学习大唐文化的客观基础,这也就决定了这种学习是不乏野心的,学习的欲望与超越的欲望同样强烈,强有力学习的力度和改变的意愿使得中国文化在日本迅速蔓延,这无疑给日本的文化火苗加了一阵东风。

三、结语隋唐时期中日的文化交流深入,无愧于“友好”二字,影响也甚为深远,是中日之间和谐往来的见证,所谓“远亲不如近邻”,这种亲近对双方都收益颇丰。

这是历史的一部分,明媚而美好的一部分。

但我们也不能忘了历史的另一部分,阴暗而沉痛的一部分,明朝的倭寇入侵、近现代的侵华战争,中国人民深受其害。

尤其是近现代的侵华战争,八年抗战,整整八年,我们所牺牲的同胞,血流成河,枯骨成堆,这也是何其惨烈!所以,中日之间不是“友好或不友好”那么简单的判断题。

历史已经摆在眼前,现在不是隋唐,也不是抗日战争时期,但我们需要回到历史当中,历史中蕴藏的是真正的中国,中国的根基在历史里,我们需要历史这面镜子来审视自己。

我们也需要回到历史中,中日的历史遗留问题需要用历史来解决,我们要在历史当中寻回真相,维护民族尊严。

另一方面,古代日本对华政策经历了主动朝贡受封、主动朝贡请封、要求关系对等乃至自成一统断绝两国邦交的演变过程,日本在学习中国的同时努力赶超中国。

英国历史学家汤因比在其《历史研究》中提到:“在较高和较低的文明社会之间的边界不再变动的时候,这种平衡并不会稳定的持续,而是随着时间的推移,逐渐有利于较为落后的社会。

”显然,在后来中国的绝对支配地位被超越,日本也确实实现了大国崛起,到现如今依然屹立。

所以,回归理性,风云之下,起落之间,曾经的“天朝”已经不再,对待日本的态度也不应该是“华贵夷贱”,我们有自己的民族尊严、民族财富要守,可也不能怀着自闭的状态去守,我们仍然有太多要学习,甚至是向日本学习。

总之,基于中日关系的复杂化,我们应该以国家利益为根本立场,该双方合作发展地就大力,不妥协地就坚决不妥协,开放与谨惕并重,做到以国家利益为根本立场,以历史为审视标准,以学习为发展要方,回首历史,展望未来。

【参考文献】[1]林殷:《论遣隋唐使对日本社会政治的改革作用》,2005年[2]穆景元:《论隋朝的中日关系》,1996年[3]杨栋梁:《中日两国古代关系的性质与特征》, <史学月刊>2011年第10期[4]王勇, [日] 半田晴久:《唐代中日交流的新史料——《延历僧录》( 淡海居士传) 校读记》[5]吴于度:《中日文化交流的历史再回顾—纪念“七·七”事变周年》,(武汉大学学报社会科学版)一九八七年第六期[6]易民:《隋唐时期的中日文化交流》[7]黄梅红:《隋唐时代中日商贸与日本语言文字进化关系》,2013年[8]《新唐书》卷四十八《百官志》。