人教版高中地理必修一高一地理关于自然界的水循环教案

- 格式:doc

- 大小:813.60 KB

- 文档页数:5

《第一节:自然界的水循环》教案【教学目的】知识目标1.使学生了解地球上有着丰富的水及水圈的概念、特点和水的重要性;2.了解陆地水体类型及其相互关系3.了解自然界水循环的概念主要环节及其类型及意义;能力目标1.通过教材P58图3.2,使学生能够分析出河流的补给类型和特点,思考径流的季节变化和年际变化及其原因;2.学生运用图解方法正确表示出水循环的全过程德育目标1.认识可利用的淡水在地球水体中只占有很小的比例,理解水循环和水平衡对淡水资源更新的重要意义,牢固建立合理利用和保护水资源的思想。

2.通过自然界水循环的学习,树立事物之间普遍联系的辩证唯物主义观点。

【教学重难点】水循环的分类及过程、意义图析【教学媒体与教具】计算机软件、地球卫星图片、地球水体储量表、地球水储量百分比图、水循环示意图【教学过程】新课导入出示计算机图片:地球卫星图片、太阳系九大行星图片。

请同学们看,这是人类的家园——地球,与太阳系其它大行星相比,它的最大特点是什么呢?(有丰富的水)是的,我们所居住的这颗行星,表面四分之三为水所覆盖,是一颗“水的行星”。

我们这一章要学习的就是地球上的水。

【板书】第三章地球上的水第一节自然界的水循环【引导】水有哪些物理化学性质?(固液气三态变化、比热、胀缩、溶剂等)那么,地球上的水都存在哪里呢?(海洋、河流、湖泊、地下、冰川、沼泽、大气、生物体等)【总结】水在地理环境中以气态、固态和液态三种形式相互转化,形成各种水体,共同构成了一个连续但不规则的圈层。

这实际上就是水圈。

【板书】一、水圈1、定义在水的三态中,气态水数量最少但分布最广;液态水数量最大,分布次之;固态水仅在高纬、高山或特殊条件下才能存在。

【计算机显示】水圈的构成图(教材第58页图3.1)。

【引导】在地球上的各种水体中,主要包括哪些类型?其中最主要的是哪种类型?占总水量的多少?【学生回答】地球上的水体包括海洋水、陆地水和大气水,其中海洋水是最主要的,占全球水储量的96.53%。

自然界的水循环-人教版高中地理必修一教案一、教学目标1.了解自然界水循环的基本原理和过程;2.能够说出各种水循环的途径和流程;3.能够分析自然界水循环与人类活动的关系。

二、教学重点1.自然界水循环的基本原理和过程;2.各种水循环的途径和流程。

三、教学难点1.自然界水循环与人类活动的关系。

四、教学过程1. 学习输入1.给学生一个问题:“为什么大海不会干枯呢?”配上一个自然风光图片。

2.让学生展开讨论,自然风光图片所展现的生态系统中的水有哪些场所?其中水是如何流动的,具有什么样的规律和变化?3.引导学生根据讨论的内容,小组合作用自己的话描述、绘制自然环境中水的流动过程,然后再给学生一个小组用PPT表述这样一个自然界的水循环场景。

通过PPT展示和讨论,学生更能直观地认识到自然界水循环的基本原理和过程。

2. 课堂互动1.让学生分享自己身边见到的云和雨的形状,让学生自由表述这种现象,并引导学生说明这种现象是自然界哪一个水循环环节的表现,如蒸发、降雨等。

2.通过互动让学生了解到自然界的水循环经常伴随着人类活动,而人类活动的加剧不仅会影响自然界的水循环,也会导致自然资源的浪费。

3. 课堂巩固1.让学生小组就现代社会中一些大型水利工程和种植业的发展改变对自然界水循环产生的影响进行分析,并输出一份小组报告。

五、教学方法1.问答互动的方式让学生互相交流、分享的方式激发学生的兴趣;2.组内小组合作并通过PPT汇报反馈,让学生更直观地理解自然界水循环过程;3.带着问题引导学生思考,发散思维,提供自我思考的机会。

六、教学手段1.教师引导;2.自然风光图片;3.活泼的语言;4.PPT展示。

七、教学效果评价1.学生能够用自己的话描述、绘制自然环境中水的流动过程,并用PPT展示给其他小组;2.学生能够较好地总结自然界的水循环的基本原理和过程;3.学生能够较好地理解自然界水循环与人类活动的关系。

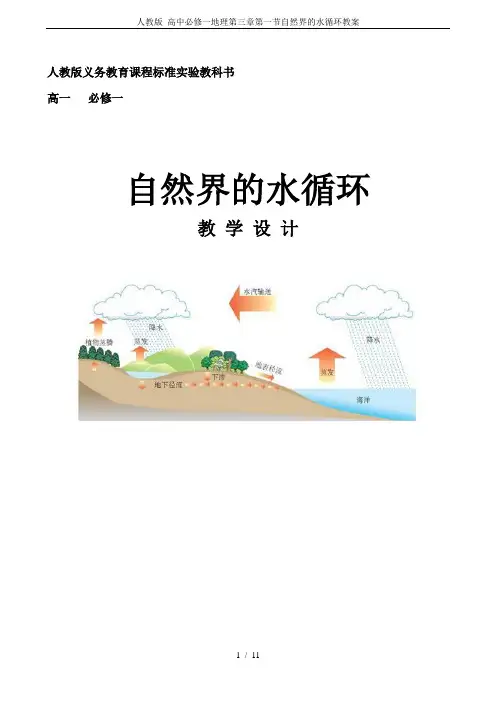

人教版义务教育课程标准实验教科书高一必修一自然界的水循环教学设计第三章地球上的水第一节自然界中的水循环(一课时)第一部分:课例背景分析一、课程标准及解析(一)、课程标准原文课标中对本节的要求是“运用示意图,说出水循环的主要过程和主要环节,说明水循环的地理意义。

”(二)、课程标准解析课程标准中对《自然界中的水循环》做出了三个方面的要求:1、运用示意图,说出水循环的主要过程,即要求学生通过读图绘图归纳出水循环的主要过程。

2、水循环的主要环节,就是要求学生通过读图绘图掌握水循环的每一个环节,各环节在水循环中所起的重要作用,并思考人类对各个环节的影响会如何影响水循环。

3、说明水循环的地理意义,是本条标准的重点,要求学生通过对水循环的学习、了解并掌握水循环的意义。

二、学情分析本节课的授课对象是高一的学生,他们的年龄都在17岁左右,这是一个由感性向理性转化、充满叛逆、矛盾和成长空间的年龄阶段。

他们已经有一定的知识储备,他们能够理解水在自然界中的存在形式。

通过前面的几章的学习,尤其是太阳对地球的影响,知道了地球因为接收太阳辐射而具备温度,因而水会蒸发,因为水循环是一个自然现象,所以他们多少对水循环有一定的了解。

他们对于阅读和使用地图已掌握了一些基本技能和方法,但要在地图中能获取的地理信息进行挖掘,甚至运用多幅地图和相关资料结合分析时,他们就有难度了,因此需要通过多读图来加强和提高学生读图用图的能力。

他们对事物已具有一定的认识和判断能力,但抽象的概念、空洞的数据对他们而言是没有吸引力的。

如:陆地上的水体的构成是无法通过数字来感受的,这就需要通过现实生活中的阻燃现象加以视觉化,将数据与学生所了解的事物联系起来并作形象的比较,从而使抽象的、空洞的变成切实的、能感受的。

三、教材分析(一)教材分析1、教材的地位和作用分析本部分教学内容是高一年级必修一第三章《地球上的水》第一节《自然界的水循环》中的重要组成部分。

教材先阐述水圈的概念与构成,水的各种形态在地球上分布范围及数量特点,接着说明陆地上各种水体之间具有水源互补的关系,为学习水循环垫下基础。

自然界的水循环-人教版高中地理必修一教案一、教学目标1.了解水循环的概念及其重要性;2.掌握水循环的过程和各个要素;3.学会分析水循环的形式、影响及其保护。

二、教学内容及方法1.教学内容1.水循环概述;2.水循环的过程和各个要素;3.水循环的形式、影响及其保护。

2.教学方法1.理论授课;2.课堂讨论;3.案例分析;4.课外阅读;5.实地考察。

三、教学过程1.引入通过PPT展示相关图片和视频,使学生了解水循环的概念及其在自然界中的重要性。

2.水循环的过程和各个要素1.通过案例讲解,让学生了解水循环的过程和各个要素,并且辨别每个过程对环境的影响。

2.老师对每个要素进行简单分析,结合学生平时的观察描述,让学生认识到每个要素的作用、意义和相互联系。

通过课堂讨论和案例分析,提高学生的综合分析能力和创造性思维能力。

3.水循环的形式、影响及其保护1.老师通过图文并茂的ppt给学生展示,讲解不同形式的水循环并分析其影响和重要性。

2.针对水循环的重要性,启发学生分析和思考,要求他们阅读相关研究报告,学习水循环的影响及其保护策略。

3.通过实地考察,让学生亲身感受不同地域的水循环,实际探索和发扬人文关怀精神,了解地理环境、增强环保意识。

四、教学效果评价及注意事项1.教学效果评价1.通过理论教学和实践训练,提高学生的水循环理解能力、掌握水循环的过程和各个要素的能力、水循环的影响及其保护策略的能力。

2.经过学习后,学生能够理解并陈述水循环的基本概念、过程及要素,并通过阅读、实地考察等方式,加深对自然界水循环的认识。

2.注意事项在教学过程中,需要注意以下事项: 1.在讲解时,要善于将抽象的概念与具体实际情况相结合。

2.教学应注重互动,让学生理解、思考并发表个人看法,同时防止学生对概念的固化。

3.要鼓励学生积极参与,强化实践性和探究性,培养学生创新能力。

五、教学反思在教学过程中,学生反应良好、积极参与,但在实际环节方面还存在一定的不足之处,如学生的实践操作较少。

自然界的水循环教案【教学目标】1.知识与技能(1)了解水的三种状态及空间分部及水体的各种类型、各种水体之间的相互转化规律。

(2)分析水循环示意图中,掌握水循环的过程、类型及其意义。

2.过程与方法(1)学生通过学习水的相互转化规律,联系生活实际,解释生活中的实际问题。

(2)学生通过学习水循环,学会绘制“海陆间水循环示意图”,并能自己概括水循环的过程及意义。

培养学生的动手能力和知识迁移能力。

3.情感态度与价值观(1)学生通学习自然界的水循环,认识到自然界的淡水资源是有限的,从而学会合理利用水资源,做到节约用水。

(2)通过学习认识水循环的客观规律,结合生活,认识自然界水的动态平衡,受到辩证唯物主义教育。

【教学重点】1.水循环的相互转化规律2.水循环的过程及意义【教学难点】水循环的过程和意义【课型】综合型【教学方法】讲述法、启发法、讨论法、读图分析法。

【教具】小黑板【教学过程】一、组织教学二、引入新课我们第一章学习了地球的外部圈层,地球的外部圈层包括(学生回答:岩石圈、大气圈、水圈、生物圈。

)第二章已经系统的学习了关于大气圈的知识,本节课进入新章节关于水圈的知识。

好,今天我们就来学习本章的第一节“自然界的水循环”。

三、讲授新课[板书]第三章地球上的水[教师讲述]请同学们翻开54页课本,阅读第一第二段,思考下水圈由什么构成?水的存在形式,空间分布以及陆地水体的类型,在课本找出答案。

[板书]第一节自然界的水循环一、相互联系的水体[学生回答]水在地理环境中以气态,固态和液态三种形式存在。

在水的三态中,气态水最少但分布最广,液态水次之,固态水仅在高纬高山或特殊条件才存在。

[提问]那同学们知道地球上的水体主要是哪几种吗?[学生回答]海洋水、陆地水、大气水[讲述]对的。

地球上的水体主要包括这三种,其中海洋水是最主要的,占全球的96.53%。

陆地水次之,仅占3.47%。

大气水最少。

在图3.1我们也可以看到出来。

[提问]其中陆地水体的类型是?[学生回答]包括河流水、湖泊水、沼泽水、土壤水、地下水、冰川水、生物水等。

第一节自然界的水循环一、【教学目标】1.知识与技能(1)了解陆地水体的各种类型以及各种水体之间的相互转化规律,了解目前人类利用的水资源主要是淡水资源,其数量是有限的。

(2)理解自然界水循环的类型、主要环节以及海陆大循环对地理环境及人类活动的影响。

2.过程与方法(1)通过学习水循环,能够绘制“海陆间水循环示意图”,并用简练的语言表述水循环的过程及意义。

培养学生的动手能力和知识迁移能力。

(2)通过学习水的若十运动转化、更新规律,使学生能够结合生活实际、解释生活中的实际问题,用科学的理念、发展的观点指导个人行为。

学会运用辩证的观点分析、解决问题。

3.情感态度与价值观(1)通过学习陆地水体的有关知识,增强水资源的忧患意识,树立科学的资源观,养成节约用水的好习惯。

(2)通过水循环运动的学习,认识自然界水的动态平衡,受到辩证唯物主义教育。

二、教学重点1.以海陆间循环为主,将三种水循环的过程和环节综合在一幅示意图中,使学生综合把握水循环。

学生在学习后,应能绘制简图说出水循环的过程和主要环节。

2.重点把握水循环的地理意义:维持地球上各水体之间的动态平衡,促进物质运动和能量交换,使淡水资源不断更新,对气候、生态、地貌产生深刻影响。

三、教学方法1.读图分析。

2.讲练结合。

3.学生绘图训练。

四、教学过程[导入新课]当一个人因干渴而昏迷不醒的时候, 他开口说的第一句话,一般说第一个字 会是什么呢?(学生齐答“水! ”) 1992年6月,参加联合国环境与发展大会 的100多个国家元首和政府首脑联笔写下了这样的警句: “水不仅为维护地球的 一切生命所必须,而且对一切社会经济部门都有生死攸关的重要意义。

”可见水 为生命之源,对人类是非常重要的。

今天,我们就来学习“自然界的水循环”。

(一)相互联系的水体水在地理环境中以气态、固态和液态三种形式相互转化, 形成各种水体,构 成一个连续但不规则的圈层——水圈。

读图3.1 “水圈的构成”,了解水体的构成:大气水(河流水 湖泊水地表水J 沼泽水 土壕水 生物水 <冰川水 地下冰【过渡】从运动更新的角度看,陆地上的各种水体之间具有水源相互补给的 关系。

高一地理必修一水循环教案5篇编写教案的繁简,一般是有经验的教师写得简略些,而新教师写得详细些。

原定教案,在上课进程中可根据具体情况做适当的必要的调整,课后随时记录教学效果,进行简要的自我分析,有助于积累教学经验,不断提高教学质量。

感谢您的阅读,以下是小编带来的高一地理必修一水循环教案内容,希望能帮助到您!高一地理必修一水循环教案1教学目标一、知识目标1.了解内力作用的能量来源和表现形式,理解内力作用对地表形态的影响。

2.使学生了解外力作用的表现形式,理解风化作用、侵蚀作用、搬运作用和沉积作用的概念和种类,以及它们所形成的各种地形;3.了解外力作用的能量来源和表现形式,理解外力作用对地表形态的影响以及内、外力作用的相互关系,理解它们是如何推动地表形态的演化的。

4.了解岩浆岩、沉积岩、变质岩与岩浆之间的相互转化过程,掌握各类岩石形成的地质作用。

二、能力目标1.能够阅读各种地貌示意图,判断地貌类型,并分析其成因。

2.学会利用多幅景观图和示意图来比较说明不同陆地环境的地域差异及形成原因;三、德育目标1.通过分析各种地貌的成因,激发探究地理问题的兴趣和动机,养成求真、求实的科学态度。

2.树立事物之间是普遍联系的辩证唯物主义观点。

教学重难点【教学重点】1.风化、侵蚀、搬运、沉积作用所形成的不同的地表形态。

2.外力作用各表现形式相互之间的关系。

3.地质构造及其与地貌的对应关系;外力作用形成的地貌类型。

【教学难点】 1.外力作用各表现形式所形成的不同的地表形态。

2.内力、外力作用的关系。

3.培养学生树立正确的人地关系的观点。

教学过程【导入】营造地表形态的力量【导入新课】(放映幻灯片)地球表面有千姿百态、丰富多彩的地表形态,即地貌。

我们现在看到的地表形态只是整个地壳演化过程中的一个镜头,地貌自形成以来就一直处于不断的变化之中,如“沧海桑田”、“海枯石烂”等变化,有哪些实例可说明地球表面发生过“沧海桑田”的变化呢?【学生讨论回答】略。

第一节:自然界的水循环【教学目的】一、知识目标1.使学生了解地球上有着丰富的水及水圈的概念、特点和水的重要性;2.了解陆地水体类型及其相互关系3.了解自然界水循环的概念主要环节及其类型及意义;二、能力目标1.通过教材P58图3.2,使学生能够分析出河流的补给类型和特点,思考径流的季节变化和年际变化及其原因;2.学生运用图解方法正确表示出水循环的全过程三、情感目标1.认识可利用的淡水在地球水体中只占有很小的比例,理解水循环和水平衡对淡水资源更新的重要意义,牢固建立合理利用和保护水资源的思想。

2.通过自然界水循环的学习,树立事物之间普遍联系的辩证唯物主义观点。

【教学重难点】水循环的分类及过程、意义图析【教学媒体与教具】计算机软件、地球卫星图片、地球水体储量表、地球水储量百分比图、水循环示意图【课时安排】1课时【讲授过程】【新课导入】出示计算机图片:地球卫星图片、太阳系九大行星图片。

请同学们看,这是人类的家园——地球,与太阳系其它大行星相比,它的最大特点是什么呢?(有丰富的水)是的,我们所居住的这颗行星,表面四分之三为水所覆盖,是一颗“水的行星”。

我们这一章要学习的就是地球上的水。

【板书】第三章地球上的水第一节自然界的水循环【引导】水有哪些物理化学性质?(固液气三态变化、比热、胀缩、溶剂等)那么,地球上的水都存在哪里呢?(海洋、河流、湖泊、地下、冰川、沼泽、大气、生物体等)【总结】水在地理环境中以气态、固态和液态三种形式相互转化,形成各种水体,共同构成了一个连续但不规则的圈层。

这实际上就是水圈。

【板书】一、水圈1、定义在水的三态中,气态水数量最少但分布最广;液态水数量最大,分布次之;固态水仅在高纬、高山或特殊条件下才能存在。

【计算机显示】水圈的构成图(教材第58页图3.1)。

【引导】在地球上的各种水体中,主要包括哪些类型?其中最主要的是哪种类型?占总水量的多少?【学生回答】地球上的水体包括海洋水、陆地水和大气水,其中海洋水是最主要的,占全球水储量的96.53%。

【引导】分布在陆地上的各种水体有哪些?(地下水、河流水、湖泊水;沼泽水、土壤水、地下水、冰川水、生物水等)在地球淡水中,主体是什么?约占淡水总量的比重?(冰川、2/3)淡水中我们较常能利用到的淡水有哪些?(河流水、淡水湖泊水、地下淡水、土壤水、生物水、沼泽水)它们能占到淡水总量的百分之多少?(30. 45%) 但是,目前把它作为淡水资源直接加以利用的还不多。

从运动更新的角度看,陆地上的各种水体之间具有水源相互补给的关系。

【板书】2、陆地水的相互关系:【计算机显示】陆地上的水体及其相互关系图(教材第58页图3.2)。

【引导】结合陆地上的水体及其相互关系图思考教材第58页的读图思考题。

【学生回答】略【教师总结讲解】陆地水的相互关系,是指它们之间的运动转化,及其水源补给关系。

从陆地水体的水源补给看,大气降水是最主要的补给。

我国大多数河流主要靠降水补给,河流流量变化与降水量变化相一致,具有明显的季节和年际变化。

在我国西北地区的一些河流,受冰川融水补给作用明显,河流径流量变化与气温变化有密切的关系。

此外,河流水、湖泊水和地下水之间,依据水位、流量的动态变化,具有水源互相补给的关系。

湖泊对河流径流还起着调蓄作用,修建水库更是可以起到人工拦蓄洪水,并按人们的需要来调节河川径流变化的作用。

【引导过渡】通过以上的分析可以看出,在地球上的淡水资源中,占主体的冰川及永冻土底冰是目前人类尚不能利用的。

另外,在地下淡水中,由于它们非常分散,而且绝大部分埋藏很深,因此,只有很少一部分浅层水可供人类利用。

既然地球上可利用的淡水资源这么有限,那么,随着人类对淡水的利用越来越多,地球上的淡水资源岂不是很快就枯竭了吗?淡水是不是越来越少了呢?【学生讨论回答】不会。

【点题】自然界的水资源是不会枯竭的,因为,水在地球上是循环运动的,在这种循环运动中,水资源得以不断更新。

下面,我们就来分析分析自然界中水的循环运动。

【板书】二、水循环面对滔滔黄河水,李白曾叹日:“黄河之水天上来,奔流到海不复回!”但若果真水不复回的话,黄河早就干涸了。

那么,黄河水是怎样更新的呢?【学生讨论回答】海洋中的水蒸发成水汽,风将水汽送到陆地上,形成大气降水,从而为河水提供了源源不断的水源。

【板图】(教材第59页水循环示意图)边画板图边讲解:A 水汽输送 降水 地表径流下渗蒸腾 蒸发 降水 地下径流水在常温下就会发生三态变化,一方面,在重力的作用下,陆地上的水通过地表径流和地下径流,不断地注入海洋中。

另一方面,海洋上大量蒸发的水汽也会克服重力的束缚,随大气的运动被输送到陆地上,在适当条件下形成降水,从而补充到陆地表面、下渗到地下、被植物吸收。

这样,在海洋和陆地之间就形成了一个大的循环。

这被称为海陆间的循环。

当然,海洋上蒸发的水汽大部分还是降回到海洋中,形成一个海上内循环;而陆地表面水体蒸发、植物蒸腾的水汽降回陆地表面,就形成了内陆循环。

【板书】1、类型1)海陆间循环2)海上内循环3)内陆循环【计算机显示】思考题(1)海陆间的循环实际上应该是双向的,为什么我们常常画成单向的?(2)三种形式的水循环中,哪种最重要,为什么?(3)水循环对于整个地球的自然环境来说,有什么意义?【学生讨论回答】略。

【教师总结讲解】(l)海陆循环画成单向。

是因为海洋到陆地的水汽输送量要比陆地到海洋的大得多。

(2)三种循环类型中,海陆间循环最为重要,因为正是它形成了陆地上淡水资源得以更新。

(3)水循环促进了水资源的更新、全球范围内的物质迁移和能量交换,意义极大。

【过渡提问】关于水循环对于整个地球的自然环境的意义还有哪些呢?请大家阅读教材第60页教材内容进行总结。

【板书】2、水循环的地理意义【学生回答】1、维持全球水的动态平衡,即从总体来看,海洋水、陆地水和大气水不会增多,也不会减少。

2、对地表太阳辐射能起着吸收、转化和传输的作用,缓解了不同纬度热量收支不平衡的矛盾。

3、通过陆地径流源源不断地向海洋输送大量的泥沙、有机物和无机盐类。

4、自然界最富动力作用的循环运动,不断塑造着地表形态。

【教师总结板书】1)维持全球水的动态平衡。

2)缓解了不同纬度热量收支不平衡的矛盾。

3)通过陆地径流源源不断地向海洋输送大量的泥沙、有机物和无机盐类。

4)不断塑造着地表形态。

【总结全节】【课后作业】根据以上的学习完成教材第60页的活动题。

【板书设计】第三章地球上的水第一节自然界的水循环一、水圈1、定义水汽输送蒸腾蒸发降水降水2、陆地水的相互关系:二、水循环1.类型1)海陆间循环2)海上内循环3)内陆循环2.水循环的地理意义1)维持全球水的动态平衡。

2)缓解了不同纬度热量收支不平衡的矛盾。

3)通过陆地径流源源不断地向海洋输送大量的泥沙、有机物和无机盐类。

4)不断塑造着地表形态。

河水补给来源河流水源主要来自大气降水。

但有些河流,即使在较长的时间不下雨,河流水源仍然比较丰富,如我国华南地区河流;有的河流则干季甚至断流。

由于流域气候不同,降水形式也不一样,有的是雨水,有的是雪,或兼而有之,这些对河川径流动态有着不同的影响。

河流水源的补给途径,通常分为以下几类:1.雨水补给雨水是河流水源补给最重要的一类。

热带、亚热带湿润地区,河流水源主要是雨水补给。

其特点是河流水量及其变化与流域境内降雨量及其变化关系十分密切。

例如,我国东南沿海地区,降水相对集中在夏秋雨季,且多暴雨,所以夏秋雨季发生洪水的次数较多,汇水过程迅速,来势较猛,流量过程线呈现锯齿状尖峰。

冬季河川除部分雨水补给外,地下水补给占有重要地位,因此仍有相当径流。

2.融雪水补给温带与寒带地区,冬季降雪,地面形成雪盖,至翌年春季气候转暖,积雪融化补给河流。

高山上的积雪,在气温最高的夏季融化补给河流。

我国东北地区的黑龙江、松花江等,春季积雪融化补给河流的水量占一定比例。

融雪水补给特点是,河流水量及其变化与流域积雪及流域气温变化有关。

由于气温的年际变化通常很小,因此它补给河流的时间比较稳定而有规律。

3.冰川水补给高山及高纬度,冰川运动至雪线以下或达到正温度地区,冰川融化补给河流,如我国西部高山冰川夏季融化补给河流。

冰川补给河流水量多少,与流域境内冰川或永久积雪贮量大小及气温高低密切相关,而河流的水情变化与气温变化,尤其是气温日变化有密切联系。

4.湖泊与沼泽水补给某些位于山地高原的湖泊沼泽,本身是河流的发源地,直接补给河流;有的湖泊汇集了若干河流来水后又转而补给河流,例如江西鄱阳湖接纳赣、修、信诸水及百多条小河来水,通过湖口注入长江。

湖南洞庭湖也属此类,湘、资、沅储水洞庭湖,再由洞庭湖几个出口注入长江。

湖泊沼泽补给河流的水量大小及其变化,与湖泊、沼泽补给流域的来水量及其变化有关,水量变化一般比较缓慢,变幅较小,因而在月、年、年际间水量变化比较均匀。

5.地下水补给大气降雨、降雪(融化后)下渗到地下成为地下水,再由地下水补给河流。

在湿润地区,地下水成为河流水源的重要来源。

在岩溶地区,如我国的贵州、广西、云南等地,地下水成为河水的主要补给者。

珠江全年水量丰富,除流域降水量较多以外,与流域境内地下水埋藏丰富,地下水补给河流较多有一定关系。

一般说来,地下水对河流的补给是稳定的。

在没有地面水的补给,而河流又能持续不断地保持一定水量,就因为有地下水作为河流的可靠补给者。

根据地下水埋藏情况。

通常可分为浅层地下水与深层地下水补给。

浅层地下水是贮存于地表松散堆积物中的潜水。

主要受降水、气温、蒸发等气象因素影响,有明显的季节变化与日变化,并与河水有相应补给关系,即河水高于潜水面时,河水补给地下水,反之地下水补给河流;深层地下水是长时间内渗入地下深入储存起来的,它缓慢地流出补给河流,受气象因素影响很小,通常只有年变化,季节变化已不明显。

当然,一条河流的河水补给来源往往不是单一的,而是以某一种形式为主的混合补给形式,对流域自然条件复杂的大的河流来说尤其如此。

我国长江上游地区除雨水、地下水外,高原高山上冰川、积雪在夏季融化也补给河流;东北地区的河流,由春季融化积雪补给,夏季则由雨水和地下水补给;西北内陆盆地除雨水外,夏季高山冰川、积雪融化成为河流的主要补给形式。

我国季风地区,大部分河流以雨水补给为主,而冬季则由地下水补给。