第二十二课第一次选择(20210206170041)

- 格式:pdf

- 大小:3.65 MB

- 文档页数:18

小学三年级语文《第一次》经典备课教案《第一次》这篇课文是一篇记叙文,叙述了一个不满周岁的小男孩儿在母亲的鼓励下,第一次艰难地踏上人行道台阶,品尝到胜利喜悦的事。

下面就是小编给大家带来的小学三年级语文《第一次》经典备课教案,希望能帮助到大家!小学三年级语文《第一次》经典备课教案一教学目标:1.会认会写本课的10个一类生字和9个二类生字,能够有感情地朗读课文,理解文中不同人物语言的含义,并能说一说自己的第一次。

2.通过反复朗读课文,理解文中任务的语言和重要的语句来理解课文的主要内容和情感。

3.通过学习课文,让学生体会到人生的每个第一次成功都是十分不容易的,需要自己不断地付出。

教学重点难点:有感情地朗读课文,体会文章的主要含义。

教具准备:生字卡片有关于描写第一次的文章教学时数:3课时教学过程:第一课时教学内容:能够读熟课文,学会本课的一类生字。

教学过程:一.导入:同学们,在我们的生活中,经历了许多的第一次,第一次做饭,第一次演讲,第一次戴上红领巾……相信你的每个第一次都会给自己留下十分深刻的印象,你愿意给同学们讲一讲你当时的心情和经历吗?这节课我们要来学习一篇课文《第一次》。

请同学们齐读课题。

二.练习读课文,初步在整体上把握课文内容。

1.指名读课文,其他同学订正。

2.听老师读课文,思考:你能不能用概括性的语言来说说课文主要写了一件什么事?3.自由朗读课文,注意根据自己的理解读出感情来。

4.指名读课文。

三.学习一类生字。

旁:已学过。

阶:(1)台阶:阶梯。

(2)等级:官阶。

阶层、阶段、阶级、阶下囚。

退:已学过。

腿:已学过。

哆:由于生理和心理上受到刺激而身体颤动:哆嗦。

愿:(1)愿望:心愿、志愿、如愿、平生之愿。

(2)愿意:情愿、自愿。

(3)愿心:许愿、还愿。

袜:袜子:袜底、袜筒、袜套、袜船。

沿:多音字。

yán:(1)顺着:沿途、沿街、沿岸、沿海、沿边(2)依照以往的方法、规矩、式样等:沿袭、相沿成习。

【导语】《为中华之崛起⽽读书》主要写少年周恩来听伯⽗讲“中华不振”⽽疑惑,他偷偷进⼊被外国⼈占据的地⽅⽬睹了中国⼈受洋⼈欺凌却⽆处说理,从⽽⽴志要“为中华之崛起⽽读书”的事情,表现了他的爱国情怀。

为⼤家准备了以下内容,供⼤家参考阅读。

【篇⼀】部编版四年级上册语⽂第⼆⼗⼆课《为中华之崛起⽽读书》课⽂原⽂ 新学年开始了,修⾝课上,沈阳东关模范学校的魏校长向学⽣们提出了⼀个严肃的问题:“你们为什么⽽读书?” “为家⽗⽽读书。

” ”为明理⽽读书。

” ”为光耀门楣⽽读书。

”有⼈⼲脆这样回答。

有位同学⼀直默默地坐在那⾥,若有所思。

魏校长注意到了,他打⼿势让⼤家安静下来,点名让那位同学回答。

那位同学站了起来,清晰⽽坚定地回答道: “为中华之崛起⽽读书!” 魏校长听了为之⼀振!他怎么也没想到,⼀个⼗⼆三岁的孩⼦,竟然有如此的抱负和胸怀!他睁⼤眼睛⼜追问了⼀句:“你再说⼀遍,为什么⽽读书?” “为中华之崛起⽽读书!” 魏校长听了,⾼兴地连声赞叹:“好哇!为中华之崛起,有志者当效此⽣!” 这位同学是谁呢?他就是周恩来,中华⼈民共和国的第⼀任总理。

周恩来出⽣于1898年。

⼗⼆岁那年,他离开家乡江苏淮安,随回家探亲的伯⽗来到了东北沈阳。

⼀到沈阳,伯⽗就告诉他,沈阳有些地⽅是外国⼈的租界,不要随便去玩,有事也要绕着⾛,免得惹出⿇烦没有地⽅说理。

少年周恩来疑惑不解,问道:“那不是我们中国的地⽅吗?为什么不能去呢?” “中华不振哪!”伯⽗叹了⼝⽓,没有再说什么。

⼗⼆岁的周恩来当然不能完全明⽩伯⽗的话,但是“中华不振”四个字和伯⽗沉郁的表情却让他难以忘怀。

⼀个星期天,周恩来背着伯⽗约了⼀个同学进了租界。

这⼀带果真和别处⼤不相同:街道上热闹⾮凡,往来的⼤多是黄头发、⽩⽪肤、⼤⿐⼦的外国⼈。

正当周恩来和同学左顾右盼时,忽然发现巡警局门前围着⼀群⼈。

他们凑了过去,只见⼈群中有个⼥⼈正在哭诉着什么。

⼀问才知道,这个⼥⼈的亲⼈被洋⼈的汽车轧死了,她原本指望巡警局给她撑腰,惩处这个洋⼈,谁知中国巡警不但不惩处肇事的洋⼈,反⽽训斥她。

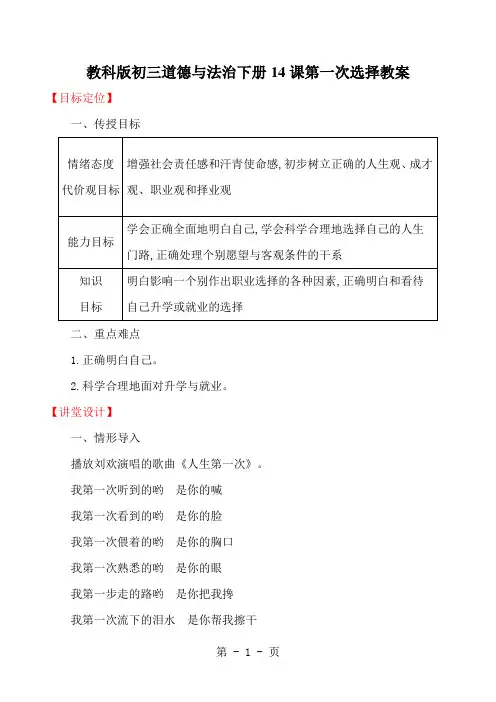

教科版初三道德与法治下册14课第一次选择教案【目标定位】一、传授目标二、重点难点1.正确明白自己。

2.科学合理地面对升学与就业。

【讲堂设计】一、情形导入播放刘欢演唱的歌曲《人生第一次》。

我第一次听到的哟是你的喊我第一次看到的哟是你的脸我第一次偎着的哟是你的胸口我第一次熟悉的哟是你的眼我第一步走的路哟是你把我搀我第一次流下的泪水是你帮我擦干我第一次穿的衣哟是你为我连我第一次听懂的称呼是你叫我铁蛋蛋师生探究:(1)回顾自己的人生履历,你曾经面临过哪些让你难忘的第一次?(2)即将毕业,你将面临什么样的选择?有何感受?西席总结:作为即将毕业的初中生,我们已处于人生的第一个十字路口,面对着第一次真正的选择,感到兴奋与喜悦的同时,也混合着困惑和迷茫。

二、传授建议1.充分准备活动:旅游准备探究暑假快到了,你有去旅游的筹划吗?现在请大众讨论,旅游之前我们要做好哪些方面的准备?学生自由回答……西席点拨:要去旅游我们要做好这些准备,那么我们马上就要毕业了,马上要举行人生的第一次选择了,我们又该做好哪些准备呢?学生自由讨论,并总结回答。

西席点拨:(1)在做出选择之前,我们要对自己的学习基础、兴趣喜好、理想追求等各方面的环境做出客观评价;要注意多方面搜集信息,学会辨别、筛选信息;要思虑目标的重要性以及实现的可能性;我们的选择要与国度和社会的需要相吻合。

(2)在选择职业时要注意:职业没有高低贵贱之分,只有分工的不同,各行各业都有各自的特色,每一种职业都有其不可更换的代价。

我们应划一地看待不同职业,尊重每一种职业。

2.合理选择活动一:比较中的结论要求:(1)出示漫画及质料70后:我是劳动狂,我骄傲!80后:要是必须加班,就要给加班费!90后:我要快乐,不要加班!(2)讲堂讨论话题:①上述漫画及质料说明了什么?②影响一个别做出职业选择的因素有哪些?(3)交流提拔学生汇报,西席点拨提拔。

小结:(1)不同年代的人对职业的选择是不一样的,通向成功的路不止一条。

选择性必修中册第一单元2.2 人的正确思想是从哪里来的?【学习目标】1.学习本文运用设问提出论点,进而通俗地阐明道理的写法。

2.学习辩证唯物论的认识论,理解认识来源于实践,实践是检验真理的唯一标准。

【核心素养】语言建构与运用:学习本文准确、鲜明、生动的语言特色和首尾呼应、逻辑严密的写作特点。

思维发展与提升:学习辩证唯物主义认识论,理解“认识来源于实践”“实践是检验真理的唯一标准”等观点。

审美鉴赏与创造:学习本文“提出问题——分析问题——解决问题”的层层递进式的论证结构。

文化传承与理解:认识理论联系实际的重要性,树立正确的学风。

【教学重难点】重点:学习辩证唯物论的认识论,理解认识来源于实践,实践是检验真理的唯一标准。

难点:学习本文“提出问题——分析问题——解决问题”的层层递进式的论证结构。

【课前准备】1.指导学生完成预习2.制作课件【教学过程】一、导入新课在我们的印象中,毛主席是诗人,是领袖,是政治家,实际上不仅如此,他还是一位哲学家。

邓小平同志在谈“实事求是”这一问题时,具体提到了《人的正确思想是从哪里来的?》这篇文章,毛泽东思想的精髓就是这四个字,本篇是毛泽东同志一篇很重要的哲学论文,是一篇文字兼美的典范,今天就让我们一起来学习。

二、初读课文,整体感知(一)作者介绍毛泽东(1893~1976)字润之,笔名子任。

1893年12月26日生于湖南湘潭韶山,1976年9月9日在北京逝世。

享年83岁。

遗体在北京天安门水晶棺内。

中国人民的领袖,马克思主义者,伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、思想家、军事家、中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人,诗人,书法家。

主要著作《毛泽东选集》(四卷)、《毛泽东文集》(八卷)、《毛泽东诗词》(共43首)。

(二)写作背景在毛泽东著作中,有一篇堪称“奇葩”的短文,从严格意义上来说,这篇文章只是毛泽东同志在修改《中共中央关于目前农村工作中若干问题的决定(草案)》时增写的一段文字,全文连同标题总共才一千多字。

最新部编版四年级语文上册《22为中华之崛起而读书》第一课时【市级优质课一等奖教案】教学目标:1.会认“崛、范”等8个生字,会写“肃、晰、振”等13个生字,正确读写“严肃、抱负”等16个词语。

2.正确、流利、有感情地朗读课文,学会把文中三个小故事连起来,把握文章主要内容,深入体会文中人物的思想感情。

3.抓住重点词句、发挥想象,揣摩人物内心世界,深入体会少年周恩来立志的原因。

4.感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向,树立为国家繁荣和民族振兴而刻苦学习的远大理想。

教学重点:正确、流利、有感情地朗读课文,把握文章主要内容,深入体会文中人物的思想感情。

教学难点:深入体会少年周恩来立志的原因,感受少年周恩来的博大胸怀和远大志向。

教学过程:一、播放视频,引入课题1.教师谈话:同学们,上课之前我们来看一个短视频。

(播放《火烧圆明园》短视频)看了短片后,你有什么话想说吗?把你的感受说出来。

预设一:我感觉外国侵略者在中国烧杀抢掠的行为太无耻了。

预设二:我觉得国家要富强,我们就要从现在起努力学习,报效祖国。

2.众所周知,我们国家以前一穷二白,人民受尽了欺凌,从课文中找出一个词,它的意思正好与“中华崛起”的意思相反。

(板书:中华不振)可是,有一个十二三岁的孩子,他叫周恩来,就在这种时代背景下,他立下了一个远大的志向:为中华之崛起而读书。

(板书课题)3.这节课让我们一起走进故事,一起走近周恩来,认识这位有远大抱负的少年。

设计意图:本文的时代背景与学生的生活相差太远,学生由于没有切身的经历和情感的储备,缺乏透过表面文字体悟背后的情感的能力。

短片的播放,有助于学生了解历史背景,从而唤起情感共鸣,为走进课文,走近人物做了情感铺垫。

二、初读课文,品读课题1.读课题。

教师谈话:我们先把课题齐读一遍。

读课题时,我们应该把哪个词读重一点?(中华)2.品课题。

课文的题目告诉了我们少年周恩来读书的目的是什么呢?(为中。