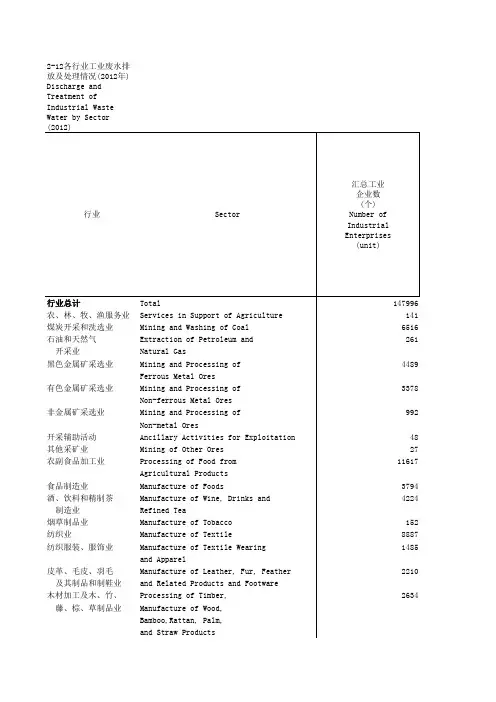

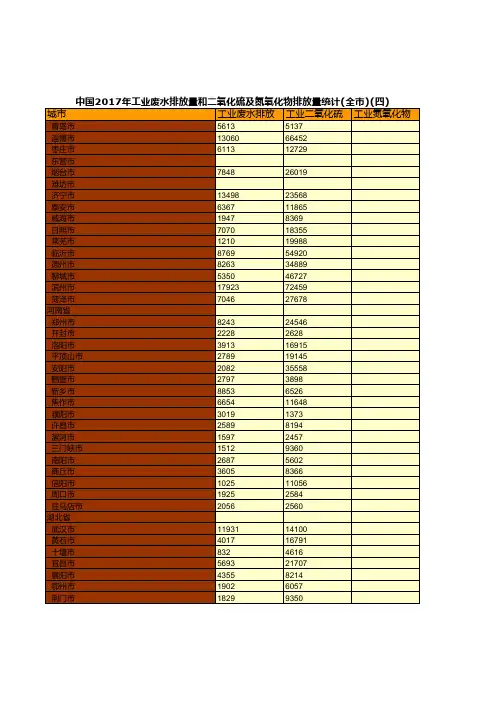

中国2012年地级及以上城市工业废水排放量和二氧化硫产生及排放量统计(全市)

- 格式:xls

- 大小:61.00 KB

- 文档页数:14

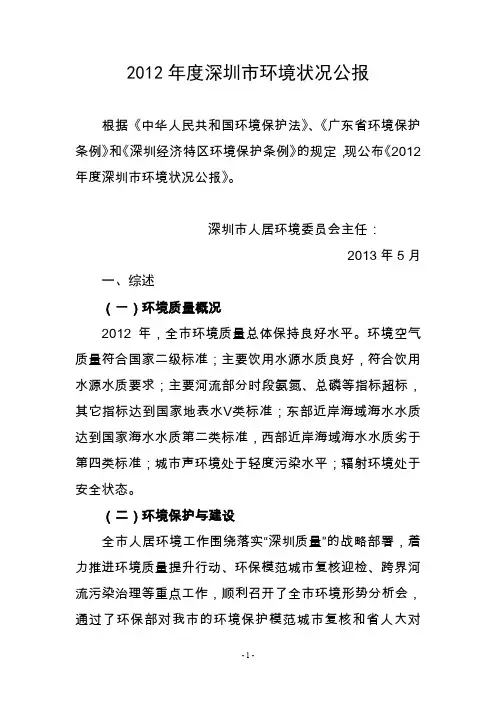

2012年度深圳市环境状况公报根据《中华人民共和国环境保护法》、《广东省环境保护条例》和《深圳经济特区环境保护条例》的规定,现公布《2012年度深圳市环境状况公报》。

深圳市人居环境委员会主任:2013年5月一、综述(一)环境质量概况2012年,全市环境质量总体保持良好水平。

环境空气质量符合国家二级标准;主要饮用水源水质良好,符合饮用水源水质要求;主要河流部分时段氨氮、总磷等指标超标,其它指标达到国家地表水Ⅴ类标准;东部近岸海域海水水质达到国家海水水质第二类标准,西部近岸海域海水水质劣于第四类标准;城市声环境处于轻度污染水平;辐射环境处于安全状态。

(二)环境保护与建设全市人居环境工作围绕落实“深圳质量”的战略部署,着力推进环境质量提升行动、环保模范城市复核迎检、跨界河流污染治理等重点工作,顺利召开了全市环境形势分析会,通过了环保部对我市的环境保护模范城市复核和省人大对我市的跨市河流交接断面水质达标考核,出台实施《深圳市人居环境保护与建设“十二五”规划》、《深圳环境质量提升行动计划》,超额完成年度污染减排任务,治污保洁任务量创出历史新高,启动排污权交易模拟运行,推出环境污染责任保险,向公众发布PM2.5数据,开展各区环境质量分析,环境综合决策能力显著增强,全市主要人居环境指标持续改善。

二、环境空气(一)环境空气质量全市环境空气质量达到国家一级标准(优)和二级标准(良)的天数共365天,占全年总天数的99.7%,比上年增加3天(见图1);空气中首要污染物为二氧化氮(见图2)。

图1 2012年深圳市空气质量级别天数图2 2012年全市空气三项污染物负荷系数二氧化硫年平均浓度为0.010毫克/立方米,比上年下降0.001毫克/立方米;二氧化氮年平均浓度为0.040毫克/立方米,比上年下降0.008毫克/立方米;可吸入颗粒物年平均浓度为0.054毫克/立方米,比上年下降0.003毫克/立方米。

二氧化硫、二氧化氮和可吸入颗粒物年平均浓度均达到环境空气质量二级标准。

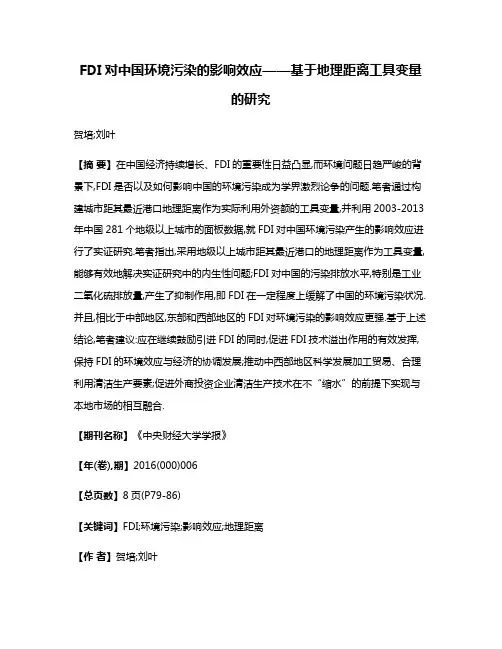

FDI对中国环境污染的影响效应——基于地理距离工具变量的研究贺培;刘叶【摘要】在中国经济持续增长、FDI的重要性日益凸显,而环境问题日趋严峻的背景下,FDI是否以及如何影响中国的环境污染成为学界激烈论争的问题.笔者通过构建城市距其最近港口地理距离作为实际利用外资额的工具变量,并利用2003-2013年中国281个地级以上城市的面板数据,就FDI对中国环境污染产生的影响效应进行了实证研究.笔者指出,采用地级以上城市距其最近港口的地理距离作为工具变量,能够有效地解决实证研究中的内生性问题;FDI对中国的污染排放水平,特别是工业二氧化硫排放量,产生了抑制作用,即FDI在一定程度上缓解了中国的环境污染状况.并且,相比于中部地区,东部和西部地区的FDI对环境污染的影响效应更强.基于上述结论,笔者建议:应在继续鼓励引进FDI的同时,促进FDI技术溢出作用的有效发挥,保持FDI的环境效应与经济的协调发展;推动中西部地区科学发展加工贸易、合理利用清洁生产要素;促进外商投资企业清洁生产技术在不“缩水”的前提下实现与本地市场的相互融合.【期刊名称】《中央财经大学学报》【年(卷),期】2016(000)006【总页数】8页(P79-86)【关键词】FDI;环境污染;影响效应;地理距离【作者】贺培;刘叶【作者单位】中央财经大学国际经济与贸易学院;中央财经大学国际经济与贸易学院【正文语种】中文【中图分类】F740一、引言中国继2014年首次成为世界第一大外商直接投资(下称FDI)吸收国之后,实际使用外资于2015年进一步达到了1 262.7亿美元的新水平,同比增长6.4%。

然而,随着引资规模的持续扩大以及生态环境状况的日趋严峻,一个现实的困惑是:FDI究竟对中国的环境污染产生了何种影响效应?为了解答这一问题,中外学者从不同视角、采用多种方法展开阐释,相继得出了一些差异明显、甚至相悖的研究结论。

笔者认为,之所以形成这一情况,可能是在相关研究中,FDI与环境污染之间存在的反向因果关系所引起的内生性问题①内生性问题是指实证模型中存在一个或多个解释变量与随机扰动项相关的现象。

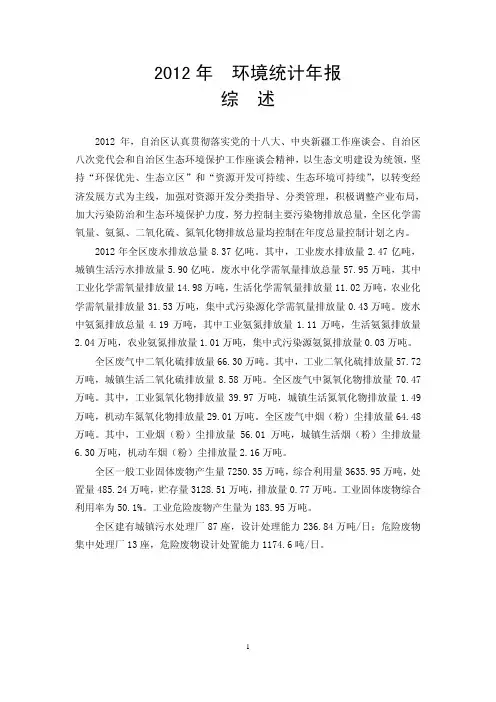

宣城市2012年度环境统计年报综述2012年,在市政府的坚强领导下,坚持以污染减排为环保工作第一任务,落实各项减排措施,扎实推进减排工作,较好地完成了2012年各项工作任务。

与2011年相比,2012年全市四项主要污染物化学需氧量排放量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物排放量分别下降1.40%、1.03%、0.83%、5.85%。

2012年全市废水排放总量11772.94万吨,比上年增加0.80%。

其中,工业废水排放量4302.19万吨,比上年减少8.50%。

城镇生活污水排放量7461.46万吨,比上年增加7.1%。

废水中化学需氧量(COD)排放量45347吨,比上年减少1.40%。

废水中氨氮排放量4620.1吨,比上年减少1.03%。

工业用水重复利用率64.43%,比上年提高2.41个百分点。

全市废气中二氧化硫(SO2)排放量23013吨,比上年减少0.83%。

烟(粉)尘排放量49223.59吨,比上年减少1.80%。

氮氧化物排放量49805吨,比上年减少5.85%。

全市工业固体废物产生量350.95万吨,比上年减少23%;工业固体废物综合利用处置率为103%(含处置利用往年贮存量)。

全市共有城市污水处理厂9座,比上年增加2座。

城市生活污水处理率达到81.37%。

一、统计企业基本情况(一)工业企业基本情况2012年,对全市964家重点统计的工业企业进行了发表调查,对其他非重点调查工业企业的污染排放量按比率进行估算。

发表调查的企业中,共有223套废水治理设施,形成了21.26万吨/日的废水处理能力,投入运行费4452.6万元。

共处理3513.59万吨工业废水,去除化学需氧量25273.01吨,氨氮1489.46吨,石油类71.76吨。

企业在用的工业锅炉和炉窑数分别为344台和514台,共安装321套废气治理设施(其中,脱硫设施23套,脱硝设施1套,除尘设施297套),形成了2472.01万立方米/时的废气处理能力,投入运行费12309.5万元。

状况2012年,全国地表水国控断面总体为轻度污染。

河流长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河、浙闽片河流、西北诸河和西南诸河等十大流域的国控断面中,Ⅰ~Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为68.9%、20.9%和10.2%。

主要污染指标为化学需氧量、五日生化需氧量和高锰酸盐指数。

长江流域水质良好。

160个国控断面中,Ⅰ~Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为86.2%、9.4%和4.4%。

长江干流水质为优。

42个国控断面中,Ⅰ~Ⅲ类和Ⅳ~Ⅴ类水质断面比例分别为97.6%和2.4%。

长江支流水质良好。

118个国控断面中,Ⅰ~Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为82.2%、11.9%和5.9%。

长江主要支流中,螳螂川、乌江、涢水、府河和釜溪河为重度污染,外秦淮河和黄浦江为中度污染,普渡河、岷江、沱江、滁河、白河、唐河和唐白河为轻度污染,其他河流水质均为优良。

省界断面水质良好。

Ⅰ~Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为82.1%、14.3%和3.6%。

黔-渝交界的乌江万木断面为重度污染,主要污染指标为总磷。

从水资源分区来看,长江区Ⅰ~Ⅲ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为79.0%和8.6%。

黄河流域轻度污染。

61个国控断面中,Ⅰ~Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为60.7%、21.3%和18.0%。

主要污染指标为五日生化需氧量、化学需氧量和氨氮。

黄河干流水质为优。

26个国控断面中,Ⅰ~Ⅲ类和Ⅳ~Ⅴ类水质断面比例分别为96.2%和3.8%。

黄河支流为中度污染。

35个国控断面中,Ⅰ~Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为34.3%、34.3%和31.4%。

主要污染指标为五日生化需氧量、化学需氧量和氨氮。

省界断面为轻度污染。

Ⅰ~Ⅲ类、Ⅳ~Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为63.1%、21.1%和15.8%。

主要污染指标为五日生化需氧量、化学需氧量和氨氮。

从水资源分区来看,黄河区Ⅰ~Ⅲ类和劣Ⅴ类水质断面比例分别为42.7%和33.3%。

全国环境统计公报(2012年)2013-11-042012年,中国共产党第十八次全国代表大会把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体的总体布局,提出推进生态文明,建设美丽中国。

在党中央、国务院的正确领导下,环境保护各项工作取得积极进展,主要污染物总量减排工作扎实推进,民生环境问题综合整治成效显现,重点流域区域污染防治取得新进展,农村环境保护和生态保护得到切实强化。

与2011年相比,2012年全国化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别下降3.05%、2.62%、4.52%、2.77%。

但是环境形势依然严峻,环境风险不断凸显,污染治理任务依然艰巨。

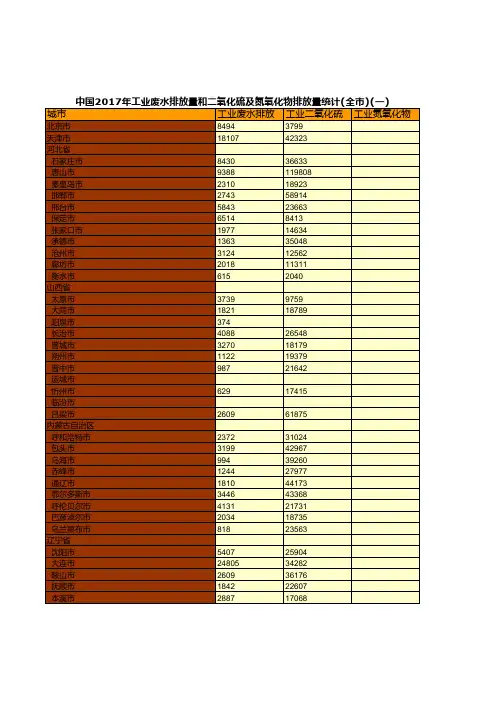

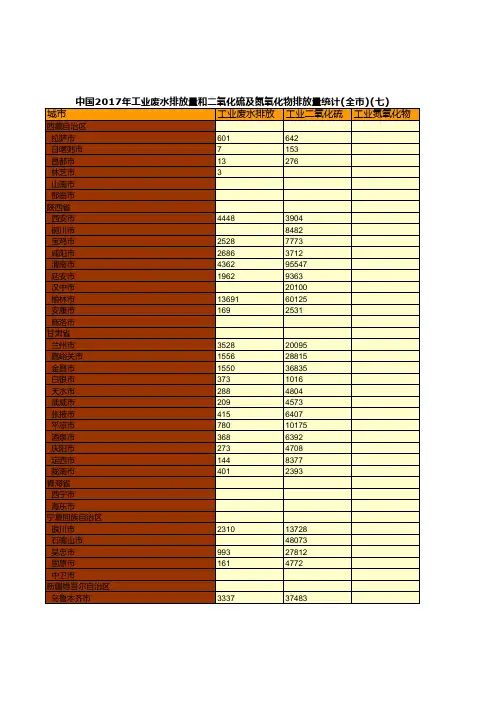

2012年,全国废水排放总量684.8亿吨。

其中,工业废水排放量221.6亿吨,占废水排放总量的32.3%;城镇生活污水排放量462.7亿吨,占废水排放总量的67.6%;集中式污染治理设施(不含污水处理厂)废水排放量0.5亿吨,占废水排放总量的0.1%。

化学需氧量排放总量2423.7万吨。

其中,工业废水中化学需氧量排放量338.5万吨,占化学需氧量排放总量的14.0 %;城镇生活污水中化学需氧量排放量912.8万吨,占化学需氧量排放总量的37.6%;农业源化学需氧量排放量1153.8万吨,占化学需氧量排放总量的47.6%;集中式污染治理设施(不含污水处理厂)化学需氧量排放量18.7万吨,占化学需氧量排放总量的0.8 %。

氨氮排放总量253.6 万吨。

其中,工业废水中氨氮排放量26.4万吨,占氨氮排放总量的10.4%;城镇生活污水中氨氮排放量144.6万吨,占氨氮排放总量的57.0%;农业源氨氮排放量80.6万吨,占氨氮排放总量的31.8%;集中式污染治理设施(不含污水处理厂)废水中氨氮排放量1.9万吨,占氨氮排放总量的0.8%。

工业用水重复利用率87.0%。

2012年,全国废气中二氧化硫排放总量2117.6万吨。

其中,工业废气中二氧化硫排放量1911.7万吨,占二氧化硫排放总量的90.3%;生活二氧化硫排放量205.7万吨,占二氧化硫排放总量的9.7%;集中式污染治理设施(不含污水处理厂)二氧化硫排放量0.3 万吨。