第五章 群体动力理论

- 格式:ppt

- 大小:331.00 KB

- 文档页数:44

第五章群体与团队管理基础第一节群体基础理论一、群体group的定义和分类1.群体:由两人或两人以上互动的个体组成、个体之间具有稳定的关系与共同的目标、彼此意识到同属一群的集体。

(1)群体是由两人或两人以上的个体组成的。

(2)群体具有稳定的结构。

(3)群体具有共同的目标和兴趣。

(4)群体成员意识到他们都是同一个群体的成员,并能分辨非群体成员。

2.群体的类型(1)正式群体formal group:由组织设立的,旨在指导成员努力实现组织目标的群体。

命令型群体command group:由组织章程规定,由直接向某个管理汇报工作的下属组成。

任务型群体 task group:由组织确定,为了完成一项工作任务而共同工作的群体。

(2)非正式群体informal group:既没有正式结构,也不是由组织指定的关系,它们是成员为了满足社会交往的需要而在工作环境中自然形成的。

利益型/兴趣型群体interest:为了某个共同关心的目标而组成的群体。

友谊型群体friendship group:成员因拥有某种共同特点而组成的群体。

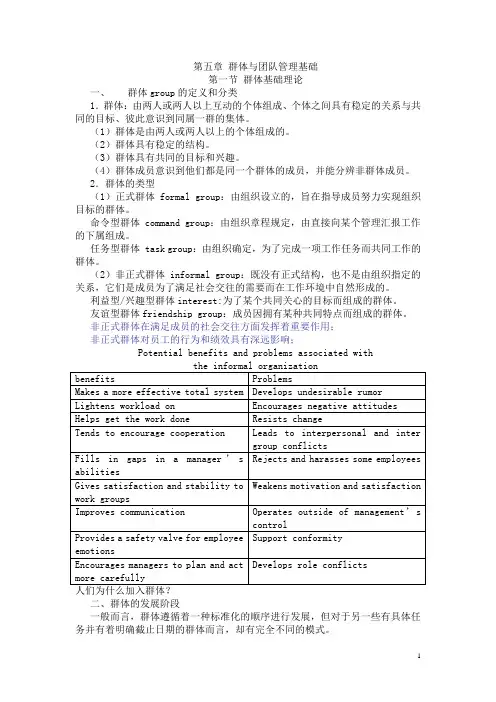

非正式群体在满足成员的社会交往方面发挥着重要作用;非正式群体对员工的行为和绩效具有深远影响;Potential benefits and problems associated with二、群体的发展阶段一般而言,群体遵循着一种标准化的顺序进行发展,但对于另一些有具体任务并有着明确截止日期的群体而言,却有完全不同的模式。

形成阶段forming:它以群体在目的、结构、领导方面存在着大量不确定性为特点。

震荡阶段storming:突现内部冲突。

规范阶段norming:群体关系进一步密切,也表现出了内聚力。

成员产生了认同感,群体结构稳固,成员就正确的行为方式达成共识。

执行阶段performing:群体结构发挥着最大作用,并得到广泛认同。

解体阶段adjourning:群体为解散做好准备。

三、群体动力 group dynamics群体动力:群体成员之间的相互关系与互动过程。

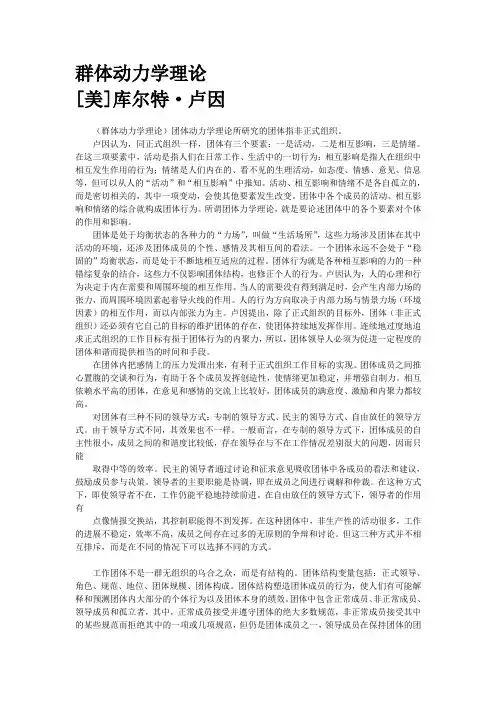

群体动力学理论[美]库尔特·卢因(群体动力学理论)团体动力学理论所研究的团体指非正式组织。

卢因认为,同正式组织一样,团体有三个要素:一是活动,二是相互影响,三是情绪。

在这三项要素中,活动是指人们在日常工作、生活中的一切行为;相互影响是指人在组织中相互发生作用的行为;情绪是人们内在的、看不见的生理活动,如态度、情感、意见、信息等,但可以从人的“活动”和“相互影响”中推知。

活动、相互影响和情绪不是各自孤立的,而是密切相关的,其中一项变动,会使其他要素发生改变。

团体中各个成员的活动、相互影响和情绪的综合就构成团体行为。

所谓团体力学理论,就是要论述团体中的各个要素对个体的作用和影响。

团体是处于均衡状态的各种力的“力场”,叫做“生活场所”,这些力场涉及团体在其中活动的环境,还涉及团体成员的个性、感情及其相互间的看法。

一个团体永远不会处于“稳固的”均衡状态,而是处于不断地相互适应的过程。

团体行为就是各种相互影响的力的一种错综复杂的结合,这些力不仅影响团体结构,也修正个人的行为。

卢因认为,人的心理和行为决定于内在需要和周围环境的相互作用。

当人的需要没有得到满足时,会产生内部力场的张力,而周围环境因素起着导火线的作用。

人的行为方向取决于内部力场与情景力场(环境因素)的相互作用,而以内部张力为主。

卢因提出,除了正式组织的目标外,团体(非正式组织)还必须有它自己的目标的维护团体的存在,使团体持续地发挥作用。

连续地过度地追求正式组织的工作目标有损于团体行为的内聚力,所以,团体领导人必须为促进一定程度的团体和谐而提供相当的时间和手段。

在团体内把感情上的压力发泄出来,有利于正式组织工作目标的实现。

团体成员之间推心置腹的交谈和行为,有助于各个成员发挥创造性,使情绪更加稳定,并增强自制力。

相互依赖水平高的团体,在意见和感情的交流上比较好,团体成员的满意度、激励和内聚力都较高。

对团体有三种不同的领导方式:专制的领导方式、民主的领导方式、自由放任的领导方式。

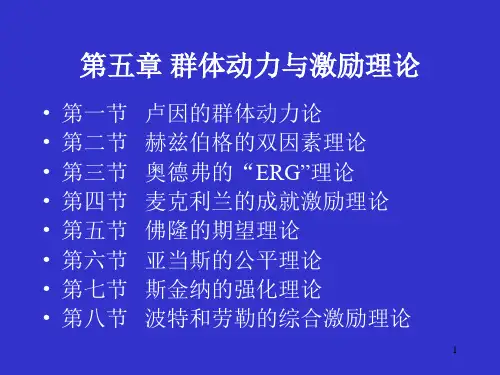

第五章群体动力与激励理论学习目标第一节卢因的群体动力论第二节赫兹伯格的双因素理论第三节奥尔德拂的”ERG”理论第四节麦克利兰的激励需要理论第五节拂隆的期望理论第六节亚当斯的公平理论第七节斯金纳的强化理论第八节波特和劳勤的综合激励理论传统观点与赫茨伯格观点的比较(一)双因素理论的局限统计样本缺乏普遍性调查问卷存在缺陷满意与生产率并没有必然联系保健因素与激励因素有时并不能完全区分开来作为领导者,要对下属进行有效的激励,首先必须了解他们各个层次的需要,哪个层次的需要在起作用,所起作用大小和重要程度如何等等,然后才能有针对性地给以满足。

图7-4内容型激励理论中的四种理论对比二、强化理论对我们的启发1、要依照强化对象的不同需要次用不同的强化措施。

2、小步子前进,分阶段设立目标。

3、及时反馈。

本章小结补充阅读材料* * 学生应首先了解管理学中的激励的概念,然后对内容型激励理论、过程型激励理论和强化型激励理论以及综合激励模式的各自特点和相互关联有个比较透彻的了解,清楚激励的一般原则。

第五章群体动力与激励理论一、群体动力论1、群体动力论的概念群体动力论是美国学家和行为学家库尔特.卢因所倡导的一种理论;1944年,卢因首先用“群体动力论学”这个术语来表示群体中人与人之间相互接触、相互影响所形成的社会秩序。

它所研究的群体指非正式组织。

群体动力论事实上涉及群体行为的各个方面,其主要内容如下:第一节卢因的群体动力论2、群体动力论的主要内容:群体的三要素群体的力场观点群体的目标群体的结构群体的领导方式群体的参与者群体的规模群体规范和压力关于群体的凝聚力和士气二、对卢因的群体动力论的认识群体动力论的启示:1、正式组织中同样存在“力场”。

2、领导者不仅应创造良好的工作氛围,还要注重对员工个人素质的激发和培养。

3、群体环境除了包括物质环境外也包括精神环境。

第二节赫兹伯格的双因素理论一、四种状态和两种因素赫兹伯格认为,传统的满意与不满意的观点是不正确的。

群体动力学目录• 介绍• 定义• 方法论上特点• 研究对象及目标• 理论奠基人K.勒温及其生平1介绍群体动力学(group dynamics)亦称“团体动力学”,试图通过对群体现象的动态分析发现其一般规律的理论。

最早在文献中使用群体动力学这一术语的,是其创始人K勒温。

他认为,个体的行为是由个性特征和场(指环境的影响)相互作用的结果。

应用场理论研究群体、群体活动的过程、群体行为的动力,就叫群体动力学。

作为一个独立的研究领域形成于20世纪30年代后期的美国。

2定义简要的说:群体动力学就是在群体中,只要有别人在场,一个人的思想行为就同他单独一个人时有所不同,会受到其它人的影响.研究群体这种影响作用的理论,即群体动力学.3方法论上特点(l)注重实验和调查等实证的方法。

(2)重视群体生活的动力性和相互关联性。

(3)与其他一切社会科学有着广泛的联系性。

(4)重视研究成果在社会生活中应用的可能性。

4研究对象及目标群体动力学以群体的性质、群体发展的规律、群体和个人的关系,群体和群体的关系等作为研究对象。

主要研究群体的凝聚力(如决定群体凝聚力强弱的因素),群体压力和社会规范(如从众现象等),群体目标(如群体目标的有无对群体性能的影响)和成员的动机作用(如竞争与合作),群体的结构特性(如交往结构、势力结构等),等等。

群体动力理论对社会心理学、组织管理心理学的形成和发展有很大影响,特别是对研究群体行为作出了很大贡献。

由于对群体活动的广泛研究,今后需要建立一个更加囊括性的理论,以使群体动力学达到体系化阶段。

5.理论奠基人K.勒温及其生平库尔特·勒温(Kurt Lewin 1890-1947),德裔美国心理学家,传播学的奠基人之一,社会心理学的先驱,也是首先将格式塔心理学原理用于研究动机、人格及团体社会历程的心理学家。

他出生于普鲁士波森省的莫吉尔诺[2] 乡村的一个中产阶级犹太家庭,因心脏病突发逝于美国马萨诸塞州的牛顿维尔(Newtonville)。

群体动力学理论[美]库尔特·卢因(群体动力学理论)团体动力学理论所研究的团体指非正式组织。

卢因认为,同正式组织一样,团体有三个要素:一是活动,二是相互影响,三是情绪。

在这三项要素中,活动是指人们在日常工作、生活中的一切行为;相互影响是指人在组织中相互发生作用的行为;情绪是人们内在的、看不见的生理活动,如态度、情感、意见、信息等,但可以从人的“活动”和“相互影响”中推知。

活动、相互影响和情绪不是各自孤立的,而是密切相关的,其中一项变动,会使其他要素发生改变。

团体中各个成员的活动、相互影响和情绪的综合就构成团体行为。

所谓团体力学理论,就是要论述团体中的各个要素对个体的作用和影响。

团体是处于均衡状态的各种力的“力场”,叫做“生活场所”,这些力场涉及团体在其中活动的环境,还涉及团体成员的个性、感情及其相互间的看法。

一个团体永远不会处于“稳固的”均衡状态,而是处于不断地相互适应的过程。

团体行为就是各种相互影响的力的一种错综复杂的结合,这些力不仅影响团体结构,也修正个人的行为。

卢因认为,人的心理和行为决定于内在需要和周围环境的相互作用。

当人的需要没有得到满足时,会产生内部力场的张力,而周围环境因素起着导火线的作用。

人的行为方向取决于内部力场与情景力场(环境因素)的相互作用,而以内部张力为主。

卢因提出,除了正式组织的目标外,团体(非正式组织)还必须有它自己的目标的维护团体的存在,使团体持续地发挥作用。

连续地过度地追求正式组织的工作目标有损于团体行为的内聚力,所以,团体领导人必须为促进一定程度的团体和谐而提供相当的时间和手段。

在团体内把感情上的压力发泄出来,有利于正式组织工作目标的实现。

团体成员之间推心置腹的交谈和行为,有助于各个成员发挥创造性,使情绪更加稳定,并增强自制力。

相互依赖水平高的团体,在意见和感情的交流上比较好,团体成员的满意度、激励和内聚力都较高。

对团体有三种不同的领导方式:专制的领导方式、民主的领导方式、自由放任的领导方式。

群体动力理论群体动力理论群体动力理论的创始人是德国心理学家勒温。

勒温借用物理学中磁场的概念,认为人的心理、行为决定于内部需要和环境的相互作用。

因此,要测定人的心理与行为就必须了解完成这一行为的内在的心理力场和外在的心理力场的情境因素。

当人的需求未能满足时,就会产生内部力场的张力,环境起着导火线的作用。

据此他提出了心理力场的理论公式:B=f(P.E),其中B代表行为,P代表个人,E代表环境,f 代表函数。

勒温的“场”理论最初只用于研究个体行为。

1933年他迁居美国后,又应用于研究群体行为,提出“群体动力”的概念。

所谓“群体动力”就是指群体活动的方向,而研究群体动力就是要研究影响群体活动动向的各种因素,因为群体活动的动向同样决定于内部力场和情境力场的相互作用。

群体动力理论的宗旨是寻找和揭示群体行为与群体中的个体行为的动力源,从心理及社会环境两方面去寻找对群体以及个体行为的推动力量。

它认为,要改变一个个体,最好从改变他生活的群体入手,因为任何一个人都有一种群体归属感,都不愿意被他所属的群体厌弃。

群体也是一个动态的过程,从一个阶段发展到另一阶段,其发展的走向直接与群体的素质密切相关。

群体中各成员之间相互作用和影响,群体动力反应在群体内部,有以下一些关系:同伴依慕(Peer Attachments)、权威关系(Authority Relation)、利群行为(Prosocial Behavior)、合作(Cooperation)、竞争(Competition)、共生(Symbiosis)等等。

一般的群体动力系统包含三大要素:凝聚力、驱动力、耗散力。

其中凝聚力是保证群体稳定的因素,驱动力是促使群体发展和演化的因素,耗散力则是破坏群体稳定和演化、降低群体绩效的因素。

这三种动力构成要素同生并存舍群体中,他们相互作用、抗衡,彼此消化、转化,推动着群体的演化和发展。

1、凝聚力群体凝聚力是吸引成员维系在一起,保持某种关系模式的情感因素。