二氧化碳压裂物性参数计算及分析

- 格式:doc

- 大小:24.50 KB

- 文档页数:4

CO2泡沫压裂技术在煤层气井的应用摘要:根据二氧化碳泡沫压裂的特点,系统分析了二氧化碳压裂增产机理,结合沁水盆地煤层地质的实际情况,设计了该区二氧化碳泡沫压裂的煤储层改造增产技术。

二氧化碳泡沫压裂井和常规清水压裂井的压后产气对比表明:二氧化碳泡沫压裂从一定程度上可以提高煤层气井的产气量,具有较好的应用前景。

煤层气是一种非常规天然气资源,煤层气储层于天然气储层相比具有很大的差异,为了提高煤层气储层的导流能力,研究人员对煤层气井进行了多方面的研究实验,大部分是将油井上用过的压裂技术直接搬到煤层气井上实验,目前,大多采用活性水作为压裂液进行煤层气储层改造,而且取得了一定效果,但产量不尽如人意。

而CO2泡沫压裂液具有防膨、降阻、滤失量低、助排及携砂能力强、返排快、对地层伤害小等多种特性,所以适合低压、低渗、水敏性等复杂煤层的压裂,为了促进煤层气产业的发展,本文以沁水盆地柿庄矿为研究对象,对该矿井内煤层气储层吸附CO2和甲烷气体的差异性进行比较,对CO2泡沫压裂工艺技术进行了研究。

一、沁水盆地CO2泡沫压裂增产机理沁水盆地位于山西省东南部,岩石力学性质处于中等强度。

沉积层有前寒武系、寒武系,加里东运动本区隆起,盆地含煤地层主要是石炭统太原组和下二叠统山西组,煤种以变质烟煤和无烟煤为主,煤层埋深适中(300-1000米),含气量高(19-26m3/t)具备良好的煤层气资源条件。

1.1煤层气储层对二氧化碳气体和甲烷吸附差异性影响煤层吸附气体能力的主要因素是:压力、温度、气体运动的剧烈程度。

相同状况下,甲烷气体比CO2气体分子运动更剧烈,因此CO2气体更容易被吸附。

为了了解沁水盆地煤储层对CO2和甲烷吸附性的差异性,根据沁水盆地煤样实验结果表明:在较低压力时,煤层优先吸附CO2,当压力较高时,煤层对CO2气体被有选择性地吸附。

1.2CO2泡沫压裂压裂增产机理CO2泡沫压裂有液体CO2与清水混注增能的储层改造,有纯CO2液体作为介质进行的储层改造,本文主要分析前者。

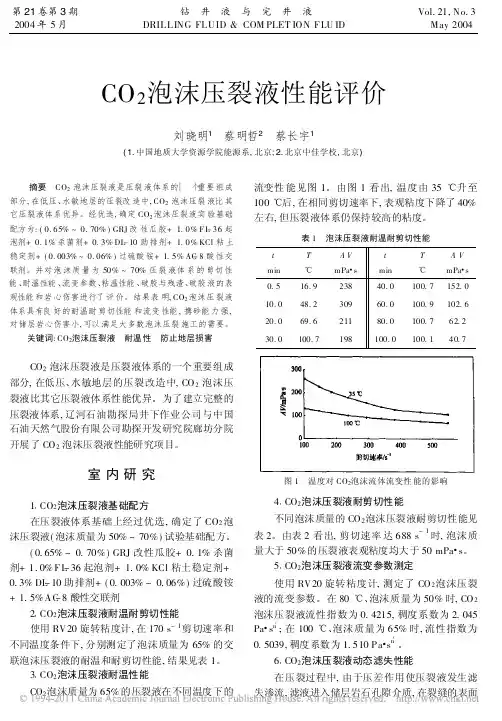

CO 2泡沫压裂液性能评价刘晓明1 蔡明哲2 蔡长宇1(1.中国地质大学资源学院能源系,北京;2.北京中佳学校,北京)摘要 CO 2泡沫压裂液是压裂液体系的一个重要组成部分,在低压、水敏地层的压裂改造中,CO 2泡沫压裂液比其它压裂液体系优异。

经优选,确定CO 2泡沫压裂液实验基础配方为:(0.65%~0.70%)GRJ 改性瓜胶+ 1.0%F L -36起泡剂+0.1%杀菌剂+0.3%DL -10助排剂+ 1.0%KCl 粘土稳定剂+(0.003%~0.06%)过硫酸铵+1.5%AC -8酸性交联剂。

并对泡沫质量为50%~70%压裂液体系的剪切性能、耐温性能、流变参数、粘温性能、破胶与残渣、破胶液的表观性能和岩心伤害进行了评价。

结果表明,CO 2泡沫压裂液体系具有良好的耐温耐剪切性能和流变性能,携砂能力强,对储层岩心伤害小,可以满足大多数泡沫压裂施工的需要。

关键词:CO 2泡沫压裂液 耐温性 防止地层损害CO 2泡沫压裂液是压裂液体系的一个重要组成部分,在低压、水敏地层的压裂改造中,CO 2泡沫压裂液比其它压裂液体系性能优异。

为了建立完整的压裂液体系,辽河石油勘探局井下作业公司与中国石油天然气股份有限公司勘探开发研究院廊坊分院开展了CO 2泡沫压裂液性能研究项目。

室内研究1 CO 2泡沫压裂液基础配方在压裂液体系基础上经过优选,确定了CO 2泡沫压裂液(泡沫质量为50%~70%)试验基础配方。

(0.65%~0.70%)GRJ 改性瓜胶+0.1%杀菌剂+1.0%FL -36起泡剂+ 1.0%KCl 粘土稳定剂+0.3%DL -10助排剂+(0.003%~0.06%)过硫酸铵+1.5%AC -8酸性交联剂2 CO 2泡沫压裂液耐温耐剪切性能使用RV20旋转粘度计,在170s -1剪切速率和不同温度条件下,分别测定了泡沫质量为65%的交联泡沫压裂液的耐温和耐剪切性能,结果见表1。

3 CO 2泡沫压裂液耐温性能CO 2泡沫质量为65%的压裂液在不同温度下的流变性能见图1。

二氧化碳压裂施工安全要点CO₂泡沫压裂是低压低渗、水敏性地层有效的增产措施,具有对地层伤害低、液体返排率高、携砂性能好、抑制粘土膨胀、降低滤失及水的表面张力等优点,增长效果较好,目前在国内外各油气田得到广泛应用。

但是由于液态的CO2容易形成干冰堵塞而出现炸裂等事故,因此,CO₂泡沫压裂施工安全显得尤为重要。

介绍主要从两个方面入手:CO2物理特性和现场施工安全注意事项,对CO₂压裂安全施工具有较好的指导作用,保证压裂施工的安全有效进行。

一、CO₂的物理性质1、性质CO₂在-56.6°C和0.531MP(绝对)的条件下,气态、液态和固态三种形态同时存在,即CO₂的三态点。

在低于0.531MP(绝对)时,CO₂以固体(干冰)或者是气体的形态存在,高于30.6°C和7.5MP时,它将以气体的形态存在。

在大气压条件下,固态在其温度达到-78.5°C时,便开始升华。

超过30.6°C时,CO₂都是蒸汽,超过这个临界温度增加压力也不能使之转变到液态。

CO₂常温下是一种无色无味、不助燃、不可燃的气体,密度比空气大,略溶于水,与水反应生成碳酸。

CO₂压缩后俗称为干冰。

2、人体危害(1)CO₂密度较空气大,当CO₂少时对人体无危害,但其超过一定量时会影响人(其他生物也是)的呼吸,原因是血液中的碳酸浓度增大,酸性增强,并产生酸中毒。

因为CO₂比空气重,所以在低洼处的浓度较高。

CO₂的正常含量是0.04%,当CO₂的浓度达1%会使人感到气闷、头昏、心悸,达到4%~5%时人会感到气喘、头痛、眩晕,而达到10%的时候,会使人体机能严重混乱,使人丧失知觉、神志不清、呼吸停止而死亡(2)切记在每次接触干冰的时候,一定要小心并且用厚绵手套或其他遮蔽物才能触碰干冰,如果是在长时间直接碰触肌肤的情况下,就可能会造成细胞冷冻而类似轻微或极度严重冻伤的伤害。

二、CO₂压裂基本原理CO₂泡沫压裂液是由液态CO₂、水冻胶和各种化学添加剂组成的液-液两项混合体系,在向井下注入过程,随温度的升高,达到30.6°C临界温度以后,液态CO₂开始气化,形成以CO₂为内相,含高分子聚合物的水基压裂液为外相的气液两相分散体系。

《超临界CO2压裂煤体的化学及力学特性实验研究》篇一一、引言随着能源需求的增长和传统能源资源的日益枯竭,煤层气作为一种清洁、高效的能源资源,其开采技术逐渐成为研究的热点。

超临界CO2压裂技术因其独特的物理和化学特性,在煤层气开采中展现出巨大的潜力。

本文通过实验研究超临界CO2压裂煤体的化学及力学特性,以期为煤层气的高效、安全开采提供理论依据和技术支持。

二、实验材料与方法1. 实验材料本实验所使用的煤样取自某煤矿,经过粉碎、筛分等处理后,得到粒径适中的煤样。

实验所使用的超临界CO2购自专业厂商,确保其纯度和压力的准确性。

2. 实验方法实验主要分为两个部分:一是超临界CO2压裂煤体的化学特性实验;二是超临界CO2压裂煤体的力学特性实验。

在化学特性实验中,通过控制压力、温度等参数,观察CO2与煤体之间的相互作用,以及煤体中气体产物的生成情况。

在力学特性实验中,采用压力加载装置,模拟实际开采过程中的煤体受力情况,观察煤体的应力-应变关系。

三、实验结果与分析1. 化学特性分析通过超临界CO2压裂煤体的化学特性实验,我们发现:在一定的压力和温度条件下,CO2能够与煤体发生化学反应,生成一些气体产物。

这些气体产物的成分和产量随压力、温度等条件的变化而变化。

同时,我们还发现,超临界CO2压裂过程中,煤体的孔隙结构发生变化,有利于煤层气的开采。

2. 力学特性分析在超临界CO2压裂煤体的力学特性实验中,我们发现:随着压力的增加,煤体的应力-应变关系发生变化,表现出明显的塑性变形特征。

此外,我们还发现,超临界CO2压裂能够改善煤体的力学性能,提高其抗压强度和抗拉强度。

这为煤层气的安全、高效开采提供了有力的技术支持。

四、讨论与展望通过本实验研究,我们深入了解了超临界CO2压裂煤体的化学及力学特性。

这些特性的变化对煤层气的开采具有重要影响。

首先,超临界CO2与煤体的化学反应能够生成气体产物,有利于提高煤层气的采收率。

其次,超临界CO2压裂能够改善煤体的孔隙结构和力学性能,提高其抗压强度和抗拉强度,从而保证开采过程中的安全性。

![[实用参考]二氧化碳压裂技术.ppt](https://uimg.taocdn.com/aa523386bb4cf7ec4afed0a1.webp)

36在20世纪70年代末,德州开始使用浓度为50%二氧化碳,以提高液体流失的效率和减少水的使用。

二氧化碳泡沫是在1982年开发的,第一次使用了70%的二氧化碳作为内相泡沫压裂液。

到目前为止,现场效果表明,这种压裂液系统比普通凝析液和氮气泡沫压裂液效果更好。

1 泡沫的稳定性从热力学的角度来看,泡沫的形成增加了系统的表面积,从而增加了系统的自由能,系统自发地从一个更高的自由能态转化为更低的自由能。

与此同时,由于重力作用和边界的作用而产生的液体在泡沫中继续释放,再加上液体膜表面的蒸发继续稀薄,最终导致泡沫破裂。

因此,泡沫液是一个不稳定的系统。

2 泡沫粘度和流变特性泡沫的粘度比气液两相流体的粘度要高,这取决于液相的性质和泡沫的质量。

高质量泡沫,泡沫越密,摩擦阻力越大,粘度越高,泡沫粘度的75%~80%,泡沫粘度达到最大值。

增加液体的粘度不仅增加了泡沫的稳定性,而且增加了泡沫的粘度。

3 携带砂能力除了传统的水力压裂液的粘弹性效应外,还可以防止颗粒的纵向运动,而泡沫也有一个微小的颗粒结构,可以被封装、支持和维护,并与支撑剂的粒子泡沫流体一起移动到一个特定的位置。

只有当支撑支撑剂的泡沫严重变形或泡沫的稳定性非常差的时候,支撑剂才会下沉,而通道是在泡沫之间形成的。

4 滤波器的损耗特性由于气液两相结构与气液相互作用的界面张力,泡沫液具有良好的过滤损耗。

在同样前提下,泡沫液的过滤系数跟传统的数值比起来,要小一些。

当泡沫液进入毛孔时,需要很多能力来接触阻力,不让气泡发生不好的变化,而毛孔内的毛孔的毛细作用也让液体的过滤发生了缓慢变化。

滤失的系数数值其实受了一些别的影响:第一、泡沫流体自身粘度和自身地层渗透率的变化;第二、地下储层流体自身粘度数值和压缩系数数值;第三、泡沫自身形成的物理系数。

在低渗透地下地层中,泡沫流体的自身过滤数值是平常的水基压裂液系数数值的好几倍。

在高渗透率数值的地层中,泡沫自身对于流体的过滤系数数值其实基本上与平常的水基压裂液数值是一样的,进一步的加强泡沫流体自身粘度数值就能提供泡沫流体自身成形效果。

CO2干法压裂据了解,二氧化碳压裂技术源于北美,是一种采用液态二氧化碳作为压裂液来代替水的技术,主要针对煤层气、水敏性储层、含原油较稠储层、低压储层的油气开发而设计。

液态二氧化碳在汽化后,无水相,无残渣,仅有支撑剂留在地层,不会对储层造成伤害,可实现快速排液投产;此外,二氧化碳具备比甲烷更强的吸附力,可置换出吸附于母岩的甲烷,从而提高天然气或煤层气的产量,并实现部分二氧化碳的永久埋存。

与常规水基压裂相比,二氧化碳干法压裂对地层几乎无伤害,具有良好的增产增能作用,大量节约了水资源,达到了节能减排、绿色环保的施工要求,对于非常规油气储层清洁、高效开发意义深远,具有广阔的应用前景。

一、工艺技术原理1、增产机理强水敏/水锁伤害储层由于水基压裂液的滤失而导致较大的储层渗透率损害,影响压裂作业的增产效果。

低压、低渗透气藏普遍具有较强的水锁伤害。

CO2干法加砂压裂能够较大幅度的提高强水敏/水锁伤害储层的压后产量,主要体现在:①压裂液具有极低的界面张力,受热汽化后能够从储层中完全、迅速返出;②压裂液无残渣,对支撑裂缝导流床具有较好的清洁作用,保持了较高裂缝导流能力和较长的有效裂缝长度;③CO2在地层原油中具有较高的溶解度,能够降低地层原油黏度,改善原油流动性;④超临界CO2具有极低的界面张力,理论上,对非常规天然气储层中吸附气的解析具有促进作用。

2、技术优点CO2干法加砂压裂具有诸多优点,主要体现在较小的储层渗透率伤害,较高的支撑裂缝导流能力保留系数,较快的压后返排速度和对吸附性天然气的解析等方面。

对于提高水敏/水锁伤害严重储层和吸附性天然气储层(页岩气、煤层气等)产能具有明显技术优势,是一项非常有前景的增产改造技术。

CO2干法压裂总结起来有以下优点:1)无水相,不会对储层造成水敏水锁伤害;2)无残渣,不会对储层和支撑裂缝渗透率造成残渣伤害;3)具有很好的增能作用,在压力释放后,二氧碳气体膨胀,可实现迅速返排,有低压气井的压后快速排液投产;4)CO2流动性强,可以流入储集层中的微裂缝,更好地沟通储集层;5)CO2溶于原油可以降低原油的黏度,利于原油的开采;6)CO2能够置换吸附于煤岩与页岩中的甲烷,在提高单井产量的同时,还可以实现温室气体的封存。

CO2压裂工艺技术CO2压裂工艺技术是80年代以来发展起来的新工艺技术,它是以液态CO2或CO2与其它压裂液混合,加入相应添加剂,来代替常规水基压裂液完成造缝、携砂、顶替等工序的压裂工艺技术。

根据使用的压裂液组成不同,CO2压裂工艺技术可分为二氧化碳液体压裂、二氧化碳(甲醇)稠化水压裂、二氧化碳与氮气双相泡沫压裂和二氧化碳泡沫压裂四种形式,其中以二氧化碳泡沫压裂最为常用。

⑴原理CO2压裂液主要成分是液态CO2、原胶液和若干种化学添加剂。

在压裂施工注入过程中,随深度的增加,温度逐渐升高,达到一定温度后,CO2开始汽化,形成原胶为外相,CO2为内相的两相泡沫液。

由于泡沫液具有气泡稠密的密封结构,气泡间的相互作用而影响其流动性,从而使泡沫具有“粘度”,因而具有良好的携砂性能,在压裂施工中起到与常规水基压裂液相同的作用。

⑵技术优点①液体的二氧化碳在地层中既能溶于油又能溶于水,改善原油的物性,降低油水界面张力,有效提高油气采收率;②二氧化碳压裂液和常规压裂液相比,只有极少量的水和固相颗粒进入地层,同时二氧化碳泡沫可在裂缝壁面形成阻挡层,从而大大减少滤失,减少对地层的伤害;③CO2泡沫压裂液的PH值在3.5左右,即可有效防止粘土膨胀,又能对地层起解堵作用,有利于保护或增加地层孔隙渗透性,对水敏性地层效果更佳;④返排时,随井底压力下降,二氧化碳起到气驱作用,对于低产能井,有助于提高返排能力和加速返排速度。

使用CO2压裂,返排出的液体一般为总液量的75~90%,可以减少地层伤害,这是使用二氧化碳压裂气层的主要原因之一。

⑶二氧化碳泡沫压裂设计方法二氧化碳泡沫压裂设计采用“恒定内相”的设计方法,即把水基液部分看作外相,液态二氧化碳和支撑剂看作内相,施工过程中总排量和水基压裂液的排量恒定,随着加入支撑剂浓度的提高,液态二氧化碳的排量相应减小,使支撑剂和液态二氧化碳的体积量始终保持一个恒定值,这样有利于降低施工压力,提高施工一次成功率。

二氧化碳压裂物性参数计算及分析

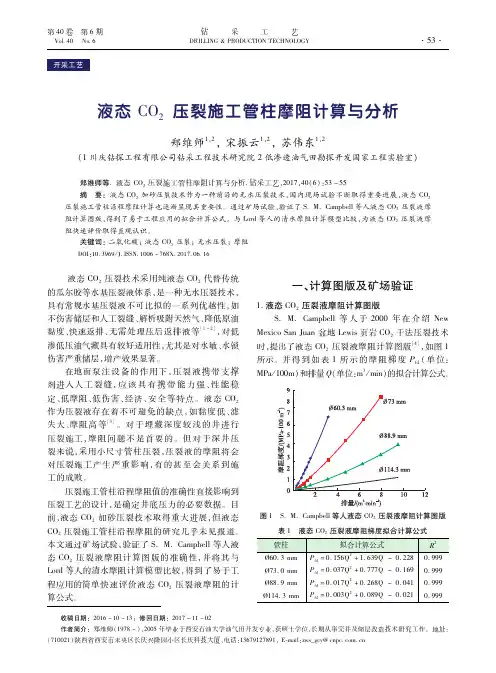

摘要:温度、压力对二氧化碳物性参数影响较大,本文采用计算精度和使用范围较广的Span-Wagner模型和Vesovic模型对二氧化碳物性参数进行。

结算结果表明:二氧化碳临界点附近各物性参数均表现出较明显的奇异性。

从气态转变到液态(液态转变到其他),物性参数会出现突变;但从气态或液态转变到超临界态,物性参数呈连续变化。

因此,在二氧化碳压裂相关模型中不能将物性参数视为定值进行计算。

关键词:二氧化碳压裂物性参数温度压力

随着我国非常规储层的大力开发,传统压裂技术弊端日益凸显,无水压裂技术优势明显,其中二氧化碳压裂效果尤佳[1~2]。

与常规压裂液流体不同,二氧化碳物性参数受温度、压力影响较大[3],因此,为更好优化二氧化碳压裂施工参数,需准确计算不同温度、压力下二氧化碳各物性参数值。

目前,使用较广的立方型状态方程适用范围及计算精度都不是很尽人意[4~5],因此,Span-Wagner基于亥姆赫兹自由能和实验数据修正得到了针对二氧化碳物性参数的计算模型[6];此外,Vesovic等针对二氧化碳粘度和导热系数的计算模型具有较高的精度[7]。

1 Span-Wagner模型

亥姆赫兹自由能可表示为两个独立的变量密度ρ和温度T的函数,

无因次亥姆赫兹自由能可由两部分构成:

2 Vesovic模型

采用Vesovic模型计算二氧化碳流体粘度和导热系数具有较好的精度,其通式可写为:

3 计算结果及分析

-20 ℃、0 ℃和20 ℃三条曲线在压力从低到高的过程中出现密度值的跃升,而40 ℃、60 ℃和80 ℃三条曲线所对应的密度值则相对平缓上升,未出现较大的跳跃点。

在低于临界温度时,对气体二氧化碳加压会使其从气态转换为液态,因此密度值发生跳跃;而在高于临界温度时,对气体二氧化碳加压,会使其从液态向超临界态过渡,密度呈连续变化,因而无密度跳跃。

二氧化碳在不同温度下的热容值随着压力增加都是呈先增加后减小的趋势,表现出明显的峰值性,且温度越高的曲线峰值所对应的压力值也越高。

在低压段,已经进入液态的-20 ℃、0 ℃和20 ℃三条曲线较仍处于气态的三条曲线所对应热容明显更大;但高压段之后,六条曲线几乎重合;而介于二者之间的区域,由于存在临界点的热容奇异点,此时的热容值为温度、压力协同控制。

二氧化碳在不同温度下粘度随压力增大而逐渐增大。

-20 ℃、0 ℃和20 ℃三条曲线从气态变为液态时,二氧化碳粘度表现出明显的陡升,而剩下3条曲线从气态变为超临界态时,其粘度升高趋势相对平缓,且大小介于气态和液态之间。

整体看来,二氧化碳粘度主要受温度、压力协同控制作用。

二氧化碳导热系数在不同温度下随压力变化趋势与粘度变化趋势类似,皆是受温度、压力协同控制,但温度对导热系数的影响程度较其对粘度的影响程度更弱。

4 结语

使用S-W模型和Vesovip[3] 王海柱,沈忠厚,李根生.超临界CO2钻井井筒压力温度耦合计算[J].石油勘探与开发,2011,38(1):97-102.

[4] 王海柱,沈忠厚,李根生,等.CO2气体物性参数精确计算方法研究[J].石油钻采工艺,2011,33(5):65-67.

[5] 里德,芝芬,怡生,等.气体和液体性质[M].石油工业出版社,1994.

[6] Span R,Wagner W.A new equation of state for carbon dioxide covering the fluid region from the triple‐point temperature to 1100 K at pressures up to 800 MPa[J].Journal of physical and chemical reference

data,1996,25(6):1509-1596.

[7] Vesovic V,Wakeham W A,Olchowy G A,et al.The transport properties of carbon dioxide[J].Journal of Physical and Chemical Reference Data,1990,19(3):763-808.。