最新01三大经济区域的产业结构和就业结构比较研究

- 格式:docx

- 大小:572.77 KB

- 文档页数:11

中国产业结构与就业结构关系研究在经济发展的初期,中国劳动力资源丰富,传统农业占据主导地位。

经济发展经验表明,农业劳动力的非农产业转移与经济发展紧密相伴。

刘易斯的二元经济结构模型首次阐释了经济转型阶段的动力、机制和转型过程。

国内研究产业结构与就业结构关系的相关文献,得出基本一致的结论:我国就业结构滞后于产业结构,两者存在一定的不协调性。

随着经济增长,我国产业结构与就业结构均发生了翻天覆地的深刻变化,但就业结构与产业结构之间依然存在显著的偏差,就业结构滞后于产业结构并没有得到根本性改变。

我国主要依靠资本驱动型的经济增长模式不仅导致产业结构失衡、部分产业出现严重的产能过剩问题,而且导致我国就业形势日益严峻,“大学生就业难”和“民工荒”同时并存,产业结构和就业结构之间的矛盾不断显性化。

这些问题将羁绊我国“十三五”时期及未来更长时期国民经济的持续健康和谐发展。

就业结构的滞后日益成为产业结构进一步向高级化发展演变的羁绊。

及时总结转型时期我国产业结构与就业结构的演变历程,从理论分析和经验分析两方面系统探讨我国产业结构与就业结构之间的互动关系和协调关系,结合我国具体国情进一步探究影响我国产业结构与就业结构协调发展的主要因素,对政府有针对性地制定促进产业结构与就业结构协调发展的对策建议,以及转变经济增长方式、实现共同富裕等均具有一定的理论意义和现实意义。

本文基于二元经济发展理论、劳动力市场分割理论、内生经济增长理论、技术进步要素偏向性理论等,紧密围绕我国产业结构与就业结构关系这一主题,综合运用产业经济学、发展经济学、区域经济学、计量经济学等相关研究方法,首先对国内外现有文献研究进行系统梳理和简要评述,继而在产业结构与就业结构互动关系的基础上,从理论和实证两方面详尽分析我国产业结构和就业结构演变的协调关系及影响我国产业结构与就业结构协调发展的主要因素,最后得出本文结论、政策建议及研究展望。

本文围绕产业结构与就业结构关系这一主题进行较为系统地研究,主要研究成果及结论如下:一、国内外研究现状及主要理论基础本文紧密围绕产业结构与就业结构之间的相互作用、就业弹性、就业结构对产业结构的偏离度、第三产业发展及影响产业结构和就业结构协调发展的主要因素这些研究主题,对国内外相关文献研究进行系统梳理总结,概括了国内外相关领域现有主要研究内容、研究视角和研究工具,并对现有研究进行简要评述;同时本文基于实际研究需要,对二元经济发展理论、劳动力市场分割理论、内生经济增长理论、技术进步要素偏向性理论等进行简要介绍。

产业结构与就业结构的协调性分析一、背景产业结构与就业结构是经济运行中两个重要的方面,它们之间的协调与否直接影响着国民经济的发展和社会的稳定。

产业结构作为经济的基础,是指国民经济的各个行业在经济总量中所占的比重和结构形态。

就业结构则是指不同行业、不同职业和不同经济部门的就业人口分布情况。

产业结构与就业结构之间的协调性是指二者之间适宜的比例关系,协调性好意味着产业结构与就业结构之间的关系紧密,相互促进,进而促进国民经济的长期健康发展。

本文将对产业结构与就业结构协调性进行深入分析,探讨其对经济社会发展的重要性,并提出相应的政策建议。

二、产业结构与就业结构的演变1. 产业结构的演变随着经济全球化和科技进步的加快,我国产业结构发生了较大的变化。

过去,我国的产业主要以重工业为主,如钢铁、煤炭、石油等,而现在,随着技术的进步和人民生活水平的提高,我国的产业结构不断优化,服务业、信息技术产业等新兴产业逐渐成为我国经济增长的重要引擎。

由于制造业占据我国产业结构的主导地位,在产业升级转型的道路上,我国还面临着一些挑战。

我国的就业结构也发生了较大的变化。

过去,农业在我国就业结构中占据主导地位,而现在,随着城市化进程不断加快以及服务业的发展,我国的就业结构也在不断优化。

值得注意的是,随着经济的快速发展,我们也面临着就业结构的转型升级问题,技能人才的匮乏、职业观念的单一等问题也在制约着就业结构的健康发展。

1. 影响产业结构与就业结构协调性的因素(1)国家政策的调控:国家对不同行业的支持力度、政策导向等都会影响到产业结构的调整和就业结构的转变。

(2)技术创新和产业转型:技术的进步和产业的转型将不可避免地影响到产业结构和就业结构的变化。

(3)人口的流动性:人口的流动性也会对就业结构和产业结构的协调性产生深远影响。

(1)产业结构与就业结构的紧密联系:优化的产业结构可以吸纳更多的就业人口,从而有效缓解就业压力;相应的,健康稳定的就业结构也能够为产业结构的优化提供有力支撑,助推经济的快速发展。

产业结构与就业结构的协调性分析随着经济的发展和社会的进步,产业结构与就业结构的协调性逐渐成为了一个备受关注的话题。

产业结构是指一个国家或地区在特定时期内,各种产业在国民经济中的比重和组成。

而就业结构是指一个国家或地区的劳动力在各个行业或岗位上的分布情况。

产业结构与就业结构的协调性,对于经济的平稳发展和社会的稳定具有重要的意义。

本文将从不同角度对产业结构与就业结构的协调性进行分析,探讨其影响因素和对策措施。

一、产业结构与就业结构的关系产业结构与就业结构是相互关联、相互影响的。

产业结构的变革和发展,直接影响到就业结构的调整和变化。

随着产业结构的升级和调整,某些传统产业可能会逐渐衰落,而新兴产业则会逐渐崛起,这就需要相应的就业结构调整和转变。

就业结构的变化也会对产业结构产生影响,因为不同行业的发展需要不同的人才和技能,劳动力的结构转变会直接影响到产业结构的优化和调整。

产业结构与就业结构的协调性,是指产业结构发展与就业结构变化之间的一种顺畅和适应性。

只有两者间的关系良好,才能保障就业市场的稳定和劳动力资源的合理配置。

如果产业结构与就业结构之间的关系不协调,就会导致就业需求和供给之间的不匹配,从而影响经济的发展和社会的稳定。

1. 经济发展水平经济发展水平是影响产业结构与就业结构协调性的关键因素之一。

在经济比较落后的国家和地区,产业结构和就业结构普遍偏向传统产业,就业结构的实际情况很难与产业结构相匹配,劳动力资源配置不合理。

而在经济比较发达的国家和地区,新兴产业和高技术产业的需求增加,对劳动力素质的要求也更高,这就需要相应的就业结构转变和调整,确保劳动力资源的有效利用。

2. 技术进步技术进步是推动产业结构变化和就业结构转变的重要驱动力。

随着科技的发展和创新,一些传统的产业可能会逐渐被淘汰,而一些新兴的产业则会逐渐兴起。

这就需要相应的就业结构调整和转变,培养和引进更多的高技能人才,提高劳动力的素质和能力,适应新兴产业的发展需求。

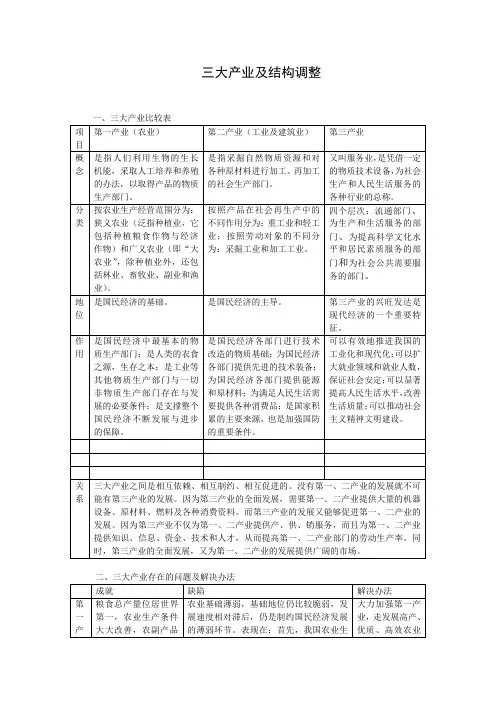

三大产业及结构调整三、高考典题1.(2006年江苏政治卷·35)图1 2001--2005年江苏省第三产业增加值 (单位:亿元)图2 2005年江苏省三大产业比例(1)图1和图2分别反映了什么经济现象?(2)依据上述材料,结合经济常识,谈谈你对江苏省产业结构调整的认识。

解析:本题考查产业结构的调整。

第(1)问,要求分析两个表格分别说明的经济现象,只要认真审读表格不难答题。

注意审读表格要做到三看:看标题、看内容(数据)、看备注(本题没有),通过比较数据(纵比、横比、类比),找结论。

第(2)问,首先要搞清问题要求,从知识范围看,要求运用经济常识,从问题指向看,要求谈谈对江苏省产业结构调整的认识,从特定要求看,要求综合题中两图并运用(时政)有关知识,然后综合上述知识和要求发散思维演绎题目答案。

本题设问明确,答案内容适中而且灵活。

试题具有较强的综合性,尤其是第(2)问涉及多个知识点,所给答案紧密联系材料,体现了试题的开放性特点,是一道理论联系实际的好题。

答案:(1)图l反映了江苏省第三产业增加值逐年提高,说明了江苏省第三产业发展较快。

图2反映了江苏省三大产业的比例中,第二产业比重偏大,第三产业比重偏小.说明了江苏省三大产业比例还不够合理。

(2)江苏省在经济发展中要不断调整和优化产业结构。

要不断巩固农业的基础地位,发展优质、高产、高效农业;强化工业的主导作用,走新型工业化道路;加快发展第三产业,逐步提高第三产业在产业结构中的比重。

2.(2007年江苏政治卷.35)文化在经济发展和人们生活中地位日趋重要。

江苏能源和矿产资源贫乏,但文化资源丰富;创造业发达,而文化产业发展相对滞后。

据此,省委省政府找出了大力发展文化产业,积极推进文化强省建设的战略。

结合材料,运用经济常识简要说明江苏发展文化产业的重要意义。

答案:有利于引入市场机制,发挥江苏文化资源的优势,缓解能源与矿产资源不足的压力。

有利于优化江苏产业结构促进产业升级。

产业结构与就业结构的协调性研究摘要:产业结构与就业结构演变关系是经济发展的重要研究领域,两者存在非常密切的关系。

首先,分析了中国产业结构和就业结构的演进过程,同时与国际理论标准模式做了对比分析,研究发现,中国产业结构与国际理论标准模式基本一致,而中国就业结构的转换要滞后于产业结构。

其次,选取结构偏离度、就业弹性和比较劳动生产率等指标,对中国产业结构和就业结构的协调性做了深入研究,结果表明,第一产业发展协调性较差,有大量剩余劳动力没有转移;第二产业发展协调性较好,促进劳动力就业作用明显,但是产业结构和就业结构的协调空间还很大;第三产业发展的协调性最好,吸纳劳动力能力较强,产业结构演变和就业结构转换逐步趋于同步。

最后,在分析研究的基础上,提出结论与建议。

关键词:产业结构;就业结构;协调性一、相关文献综述国外学者较早对产业结构和就业结构两者的关系进行研究,早在1940年,英国经济学家克拉克提出“配第—克拉克定理”,揭示了产业结构演变与劳动力的变动规律,即伴随人均国民收入水平提高,劳动力由第一产业向第二产业,再向第三产业逐步转移[1];随后,库茨涅茨在配第和克拉克的研究基础上,提出了库茨涅茨定理,即产业结构变化会受到人均国民收入变动的影响,他认为经济不发达国家要加强非农产业的发展,来缩减与发达国家的经济差距[2];钱纳里等对世界各国经济增长因素进行了分析,研究指出:发达国家产业结构和就业结构的转换基本同步,而发展中国家产业结构转换要快于就业结构的转换[3];刘易斯认为,在发展中国家传统农业部门与现代工业部门并存,经济表现出典型的二元结构特征,发展中国家就业具有其独特性[4];卡尔兹等指出,技术进步使劳动市场对高技能劳动力的需求增加,低技能劳动力就业越来越困难,其失业率上升[5];Geogre主要研究了资本积累对中国经济增长和就业增长的影响[6];Young对中国制造业生产率的提高对制造业就业产生的影响进行了研究[7]。

社会经纬 《财经界》February,2008176我国产业结构和就业结构的现状趋势分析以及国际比较范 伟(华东师范大学金融统计学院,上海,200062)摘 要:产业结构是解释经济增长的核心因素,而就业结构是影响就业率的重要因素。

本文搜集了一些相关数据,首先说明了产业结构和就业结构的趋势,然后把我国的产业结构和就业结构和国际进行了比较。

关键词:产业结构 就业结构中图分类号:F127 文献标识码:A 文章编号:1009—2781(2008)02—0176—021 产业结构的现状趋势分析经济的发展伴随着产业结构的变化,即随着人均国民收入水平的提高,改变了消费结构,产业结构由第一产业向第二产业移动,当国民收入水平进一步提高时,产业结构将向第三产业转移,与此同时劳动力的就业结构也相应变化。

在经济体制改革以前,我国的产业结构不够合理,在国内生产总值的产业构成中,农业比重很高,甚至超过了50%。

随后至80年代中期,中国产业结构发生了较大变化,第二产业的比重增长很快,并且其比重超过了农业,一是消除过去过分强调积累、抑制消费所带来的弊端,采用压缩基本建设、扶持轻工业发展的方针。

二是在工业内部,侧重消除重工业内部循环过强的弊端,调整和改造重工业,使重工业中为提供设备的机械工业有了较快的发展。

工业的快速增长主要是由纺织工业与耐久消费品工业所推动的。

进入80年代中后期以后,我国调整了轻工业和重工业之间的关系,实行了以能源、交通等基础性产业为重点的产业倾斜政策,通过产业结构的重组,推进产业结构的合理化,促进了高新技术产业,以流通、服务业为主体的第三产业的发展,使产业结构开始走向“技术密集型”阶段。

并推行以“效率优先”为基本指导思想的区域发展战略,注重集中资金与资源实行重点发展,形成了地区间产业结构转换,使产业结构与产业布局相结合,同时带动了地区经济的发展。

1992年以后,随着人均收入水平的提高,居民对耐久消费品的需求量增加,拉动了以家用电器为核心的机电工业的迅速发展;与此同时,基础建设的大量投资拉动了能源、原材料等基础工业的发展;纺织工业的发展,造成了对能源、原材料需求的大幅度增长。

·产业经济与区域经济·第23卷第3期 2013年5月 Vol.23 No.3 May2013DOI:10.3969/j.issn.1674 8131.2013.03.011我国产业结构与就业结构协调性的区域差异研究———对上海、安徽、重庆的比较分析肖昕茹(上海应用技术学院人文学院,上海201418)摘 要:选择上海、安徽、重庆作为东、中、西部的典型代表,通过产业结构偏离度、比较劳动生产率和就业弹性测度三个地区产业结构与就业结构的协调性,结果表明:我国各地区的第一产业仍然存在大量富余劳动力亟待转移,虽然城市化和工业化水平越高的地区第一产业产值与就业结构越均衡,但其比较劳动生产率也越低;上海第二产业对就业的吸纳能力趋近饱和,而安徽和重庆第二产业仍然具有较大的就业吸纳能力;上海第三产业的就业促进作用有限,而安徽和重庆具有较大的潜力。

因此,东部地区必须依托科技创新的力量,通过产业结构升级实现劳动力转移,进而提高产业结构与就业结构的协调性;中西部地区则应充分利用劳动力成本优势,积极接纳东部地区的产业转移,提高产业结构与就业结构的协调性。

关键词:产业结构;就业结构;产业结构与就业结构协调性;就业弹性;结构偏离度;比较劳动生产率;产业结构升级;产业转移中图分类号:F269.27 文献标志码:A 文章编号:1674 8131(2013)03 0083 08一、引言经济的发展伴随着产业结构的变化,即随着人均国民收入水平的提高,改变了消费结构。

产业结构由第一产业向第二产业移动,当国民收入水平进一步提高时,产业结构将向第三产业转移,与此同时劳动力的就业结构也相应变化(李仲生2003)。

自改革开放以来,我国产业结构发生了巨大变化,数据显示,2011年我国第二产业和第三产业产值比重分别为46.3%和43.4%,而第一产业产值比重已经降为10.0%。

自“九五”以来,随着西部开发、中部崛起等调整我国区域发展战略的出台,实现和引导产业合理、有序地转移成为我国区域经济发展的重要特征。

地方经济成都市产业结构与就业结构分析李文杰 李大兵 四川文轩职业学院摘要:改革开放后,作为四川省的省会,成都市的经济得到了极大的发展,产业结构和就业结构也实现了调整升级,日趋合理。

本文通过对成都市的产业结构、就业结构及它们之间结构偏离度进行分析,发现成都市第二产业、第三产业的就业结构与产业结构较为相称,第一产业的就业结构与产业结构严重不符,存在着大量剩余劳动力,如何将这部分剩余劳动力有序地转入其他产业,将是成都市目前面临的一个重大难题。

关键词:成都市;产业结构;就业结构;结构偏离度中图分类号:F224.0 文献识别码:A 文章编号:1001-828X(2015)020-000487-01发达国家的产业结构演变历程表明,随着经济的发展,人均国民收入水平的提高,第一产业国民收入和所吸纳劳动力的相对比重逐渐下降;第二产业国民收入和所吸纳劳动力的相对比重上升,经济进一步发展,第三产业国民收入和劳动力的相对比重也开始上升。

该规律也被称为“配第—克拉克定律”。

改革开放后,四川省的省会成都市产业结构中心也由第一产业向第二产业、第三产业逐次转移,目前面临着产业结构调整升级以及解决就业的双重难题,如何在进行产业结构升级的过程中更多地吸纳劳动力,已成为成都市目前的一项迫切任务。

一、成都市产业结构及就业结构现状改革开放以来,随着经济的发展,成都市的产业结构与就业结构也发生了很大的变化。

成都市产业结构的变化:(1)第一产业在GDP中所占的份额呈逐年下降趋势,降幅明显;(2)第二产业在GDP中所占的份额近年来呈增长态势;(3)第三产业所占的份额由1978年的21%上升为2013年的50.2%,在2000年出现峰值,而后呈下降趋势。

成都市三大产业就业结构的变化:(1)第一产业从业人员所占份额由1978年的63.4%逐年下降;(2)第二产业从业人员份额逐年上升;(3)第三产业从业人员份额也逐渐上升,由1978年的20.4%上升为2013年的47.8%。

产业结构与就业结构的协调性分析【摘要】本文通过分析产业结构与就业结构的定义与关系,探讨影响二者协调性的因素,并介绍了产业结构与就业结构的协调性评价方法。

在国内外比较中发现,产业结构与就业结构的协调性存在差异。

文章还探讨了产业结构调整对就业结构的影响。

结论部分总结了目前产业结构与就业结构的协调性现状,并提出了提升二者协调性的建议。

展望未来研究的方向,希望能够进一步深入探讨产业结构与就业结构的关系,为产业发展和就业改善提供更好的政策建议。

本文将为相关领域的研究提供重要的理论参考和实践指导。

【关键词】产业结构、就业结构、协调性分析、定义、关系、影响因素、评价方法、国内外比较、产业结构调整、影响、现状、建议、展望。

1. 引言1.1 研究背景产业结构与就业结构的协调性一直是经济学研究的重要课题之一。

随着全球化和技术进步的推动,产业结构和就业结构的变革日益频繁,对于促进经济发展和就业稳定具有重要意义。

产业结构是指一个国家或地区经济中不同产业的比重和结构,而就业结构则是指各类劳动力在不同产业中的分配情况。

产业结构与就业结构之间存在着密切的关系,产业结构的变化会直接影响到就业结构的调整与变化。

研究产业结构与就业结构的协调性,对于优化产业布局、提高就业质量具有重要的理论和现实意义。

在当前经济转型和结构调整的背景下,深入研究产业结构与就业结构的协调性,对于促进我国经济持续健康发展,推动实现全面建设社会主义现代化国家的目标具有重要的意义。

1.2 研究意义研究产业结构与就业结构的协调性是当前经济发展过程中的重要课题,具有重要的理论和现实意义。

产业结构与就业结构的协调性直接关系到经济发展稳定性和可持续性,是实现全面建设现代化经济体系的重要保障。

随着经济全球化和科技进步的不断推进,传统产业结构和就业结构可能会面临新的挑战和压力,因此研究如何实现产业结构与就业结构的良性互动已经成为当前经济发展的必然要求。

产业结构与就业结构的优化协调也直接关系到国民经济的整体效益和社会的稳定发展,对提高人民群众生活水平和促进社会和谐具有积极意义。

论中国三大区域产业结构的差异作者:张平经济评论 2019年11期自20世纪90年代以来,中国三大区域产业结构呈现加速变动的趋势,这种变动推动了中国区域经济乃至国民经济的迅速增长。

但是,由于地区产业结构演进的条件不同,特别是工业化进程和水平的差距,造成了东部、中部和西部地区在产业结构和经济增长绩效方面的明显差异。

一、三大区域产业结构的差异(一)三大区域产业结构水平的差异从动态上看,区域产业结构演进是一个从低水平向高水平发展的过程,也就是产业结构高度化的过程。

从静态上判断产业结构水平高低,可以采用“标准结构”法。

它是将一国和地区产业结构与世界上其他国家产业结构的水平进行比较,以确定本国产业结构的高度化程度。

常用的有“库兹涅茨标准结构”、“钱纳里-赛尔奎因模型”和世界银行关于三次产业产值比重的标准统计(参见表1)。

表1 世界银行关于三次产业产值比重的统计(%)资料来源:世界银行:《世界银行发展报告(1998/1999)》,中文版,19~20页,北京,中国财政经济出版社,1999。

20世纪90年代三大区域产业结构演进的过程和水平差异见表2和表3。

表2 中国三大区域国内生产总值产值结构的演变(%)资料来源:根据中国经济信息网(/html)有关数据整理。

表3 2000年中国三大区域产业结构高度比较资料来源:魏后凯、陈耀:《中国西部工业化与软环境建设》,5页,北京,中国财政经济出版社,2019。

2019年,中国东、中、西部地区三次产业国内生产总值(GDP)构成分别为9.6∶52.4∶38、17.1∶49.2∶33.7和18.8∶44.6∶36.6。

与2000年相比,第一产业比重明显下降,第二、三产业比重上升,经济发展水平和整体素质有了较大提高。

据此大致可以判断:中国东部地区基本上接近中等收入国家的产业结构水平,第二产业比重较高,但是第三产业略低;中西部则仍然处于低收入国家的一般或一般偏上水平,第一产业的比重还比较高。

改革开放以来我国三大产业结构变化统计分析【摘要】改革开放以来中国的产业结构经历了很大的变革,三大产业之间的比例关系有明显的改善,我国已经由一个传统的农业经济大国转变为工业经济大国。

产业结构的变化对促进中国经济的迅速发展,就业困境的改善,国际地位的提高等诸多方面均发挥着无可取代的作用,但我们也必须看到,在我国产业结构变化过程中存在一定的问题并在一定程度上制约着我国经济的发展,农业现代化进程缓慢,工业结构重型化,服务业发展滞后,为了促进我国产业结构的优化升级和经济又好又快的发展,必须采取合理有效的经济措施。

【关键字】产业结构三次产业变化调整一、我国产业结构变化改革开放以来我国经济建设取得举世瞩目的成就,综合国力和人民生活水平显著提高,与此相伴随,我国产业结构也经历了重大的变革和调整。

1、总体变化改革开放以来,我国产业结构发生很大的调整,第一产业在GDP中所占的比重明显下降,第二产业比重稳步提高,第三产业逐年持续上升,综合分析可以看出,第二产业成为推动经济发展的主要动力,第三产业的发展在很大程度上成为我国经济发展的一大趋势,对促进我国经济又好又快发展发挥功不可没的作用。

(图1)资料来源:《中国统计年鉴2009》图1 1978—2008年我国三大产业在GDP中作占得比重(%)2、三大产业结构的个体变化从总体上看,第一产业在GDP中所占的比重呈持续下降的趋势,从1987年的28.20%下降到2009年的10.73%,可以看出我国已经不是一个以发展农业为主的国家了。

(图2)资料来源:《中国统计年鉴2009》图2 1978—2008年第一产业在GDP中所占的比重(%)第二产业在GDP中所占的比重出现先降后升的趋势,从1978年的47.87%下降到1990年的41.34%,随后呈上升趋势,上升到2009年的47.45%,但总体来讲没有发生很大的变化。

(图3)资料来源:《中国统计年鉴2009》图3 1978—2008年第二产业在GDP中所占的比重(%)第三产业在GDP中所占比重呈总体上升趋势。

2024年高考地理复习专题训练(新高考专用)地区产业结构变化1. 甘孜藏族自治州川西高原区,曾为集中连片贫困区,当时部分村民依托国道经营汽修、餐饮等低端服务业,还有部分村民前往成都等地以贩卖土特产为生。

2020年甘孜州实现全面脱贫,多数县城建成配套产业园区。

下图示意2000-2018年甘孜州产业结构和就业结构的变化。

据此完成下面小题。

【小题1】1. 下列对甘孜州产业结构和就业结构的变化特点,描述正确的是()A. 第一产业占比均持续下降B. 第二产业占比均波动下降C. 二、三产业占比逐步上升D. 就业结构在不断优化改善【小题2】1. 推测甘孜州第一产业产业结构占比最低但就业占比最高的原因是()①第一产业产值较高②二、三产业基础较薄弱③当地自然环境较差④二、三产业就业人口多A. ①②B. ①③C. ②③D. ②④【小题3】1. 甘孜州第三产业比重变化的主要原因是()A. 第一产业的快速发展B. 第二产业实现快速发展C. 低端服务业发展迅速D. 中高端服务业发展迅速[知识点]服务业的区位因素,区域产业结构优化,地区产业结构及发展,服务业区位因素的变化[答案]【小题1】D【小题2】C【小题3】D[解析]【小题1】据图分析可知,甘孜州第一产业的产业结构和就业结构都呈现出波动下降的趋势,A错误;当地第二产业产业结构波动上升,而就业结构整体上略有上升,并不是波动下降;当地第三产业产业结构占比呈下降趋势,但就业结构占比处于上升趋势,故BC错误;据图可知,当地第一产业就业结构处于波动下降趋势,而第二产业就业结构占比略有上升,第三产业就业结构处于波动上升趋势,说明当地第二、三产业有所发展,逐步改善以第一产业为主的就业结构,就业结构处于不断优化改善中,D正确。

故选D。

【小题2】根据所学知识可知,第一产业为农业,其创造效益能力一般较低,而且甘孜州地处川西高原,自然条件恶劣,农业产值相对有限,①错;根据材料“该地曾为集中连片贫困区,当时部分村民依托国道经营汽修、餐饮等低端服务业,还有部分村民前往成都等地以贩卖土特产为生”可知,当地经济水平较低,第二、三产业基础较薄弱,同时该地区地处川西高原,气候高寒,自然环境较差,不利于二三产业的发展,②③正确;二、三产业就业人口多则就业占比也会增加,而图中显示当地二、三产业就业占比相对较低,④错误。

01三大经济区域的产业结构和就业结构比较研究三大经济区域的产业结构和就业结构比较研究【原文出处】社会科学论坛(学术研究卷)【原刊地名】石家庄【原刊期号】200910下【原刊页号】49~57【分类号】F107【分类名】区域与城市经济【复印期号】201002【英文标题】A Comparative Study on the Industrial Structure and Employment Structure of the Three Major Economic Regions【标题注释】本文系国家自然科学基金项目“区域发展与人力资本成长互因关系机理研究”研究成果,课题编号:70673041;同时也是教育部人文社科规划课题“企业隐性人力资本的形成和作用机理研究”研究成果,课题编号:07JA790101【作者】刘文/田利珍【作者简介】刘文,经济学博士,山东大学威海分校商学院教授,主要从事人力资本理论和人力资源开发研究;田利珍,山东财政学院经济学硕士研究生,主要从事人力资源开发研究【内容提要】作为中国经济发展的三个增长极,长三角、珠三角和环渤海区域的就业结构和产业结构的互动呈现出相对优势。

环渤海地区第一产业劳动力转出的压力最大,其次为长三角地区,珠三角地区最小;珠三角地区第二产业、第三产业吸纳劳动就业的能力最强,其次是长三角地区和环渤海地区。

三大区域的产业政策调整要充分考虑其对就业结构和就业总量的影响,加强区域之间的合作与联动,在不同层次上的人力资源使用上,实现共享与互通,促进产业结构升级和就业结构转变的良性循环。

【摘要题】区域开发与建设【关键词】产业结构/就业结构/长三角/珠三角/环渤海【正文】一、问题的提出作为中国经济发展的主力军,长三角、珠三角和环渤海地区①“三驾马车”齐头并进,区域经济呈现出快速增长态势,三大都市经济圈迅速发展。

近年来,这种集聚趋势表现得尤为明显,三大经济圈生产总值占全国份额不断提高。

2006年,长三角、珠三角、环渤海三大地区生产总值分别为:39553.96亿元、18059亿元、54775.48亿元;占全国国内生产总值的比重分别为:18.9%、8.62%、26.16%;三大经济圈以占全国6.3%的国土面积和24.2%的人口,生产了占全国53.68%的国内生产总值②。

伴随着长三角、珠三角和环渤海区域经济的快速增长,三大区域的产业结构和就业结构也在调整升级,虽然还存在就业结构滞后于产业结构发展的问题,但却呈现出比全国总体趋势更强的趋同性。

就业结构与产业结构的协调发展是促进就业和经济持续稳定增长的必然要求。

因此,国内外学者对就业结构与产业结构的偏差程度予以密切关注。

库兹涅茨③、刘易斯④、托达罗⑤、钱纳里和赛尔奎因⑥等学者对三次产业变动规律进行了研究;夏杰长⑦、李仲生⑧、喻桂华和张春煜⑨、蒲艳萍⑩等对我国劳动就业的产业结构变动进行了实证探讨,朱象贤和宋建民(11)、刘望保(12)等对部分省市的产业结构与就业结构进行了相关性研究,指出各地区产业结构与就业结构之间存在不同程度的非协调性。

从已有研究看,对目前中国正在崛起的经济圈中的产业结构和就业结构的互动关注不足。

笔者认为,产业结构和就业结构的互动,更多地体现在经济圈内部和经济圈之间。

其原因可归纳为以下几点:其一,随着我国各经济“增长极”的较快发展,经济圈对区域经济的资源配置能力在不断提升,使得这些地区可以有力地吸引其他地区的资本、劳动力和技术;其二,随着区域经济一体化的不断完善,生产要素尤其是劳动力更自由地在该经济区域内部不同省份之间流动;其三,同一经济区域的企业面临着共同的市场,很多大企业在该经济区域都设置分公司、甚至设置多个研发中心。

显然,这是推动地区间技术扩散和产业升级的重要形式和渠道。

这在一定程度上表明,各经济区域处于一个共同经济体中,产业结构调整对就业结构的影响更多地在经济圈中扩散。

本文对长三角、珠三角和环渤海区域的三次产业产值及就业人口的变动、三次产业就业弹性、三次产业结构偏离度进行了分析,在此基础上研究了三大区域产业结构和就业结构的关系,并对三大区域的数据和全国平均水平进行了比较,指出了三大区域作为经济增长极凸显出的产业结构和就业结构调整优势。

二、长三角、珠三角和环渤海区域的三次产业结构及就业结构总体状况图1 全国及三大区域第一产业产值和就业比重资料来源:《北京统计年鉴2007》《天津统计年鉴2007》《辽宁统计年鉴2007》《河北统计年鉴2007》《山东统计年鉴2007》《中国统计年鉴2007》,北京:中国统计出版社。

1985年以来(13),环渤海地区第一产业的就业人口比例高于长三角和珠三角地区(见图1)。

由于环渤海区域第二产业产值比重在50%水平上下的波动,第二产业提供的就业岗位20年来始终在30%的水平上下波动。

相比之下,长三角和珠三角地区第二产业产值及就业人员比重都有迅速提高(见图2)。

环渤海区域第三产业产值比重及增长速度低于长三角和珠三角(见图3)。

资料来源:同图1。

图3 全国及三大区域全国第三产业产值和就业比重资料来源:同图1。

过去的二十年里,在产业结构调整过程中,对三大区域以及区域内部各省市而言,第一产业产值比例总体上是下降的,就业人员比例不断减少,但调整速度比较缓慢。

第二产业发展徘徊,由于发展的滞后,使第二产业没有足够的能力吸纳第一产业转移出来的剩余劳动力。

波动比较大的时期是1988-1999年。

这段时期由于国企改革的深化,使大量的富余人员从国有集体经济部门被排斥出来。

但是,不同地区的第二产业发展速度差异较大。

环渤海地区第二产业发展速度低于长三角和珠三角地区,长三角地区和珠三角地区第二产业产值在GDP中所占比重分别为52%和51%左右,环渤海地区第二产业产值一直徘徊在47%左右,稍高于45%的全国平均水平。

与此同时,三大区域的第三产业迅速发展起来,并且其发展速度超出全国平均水平,第三产业的经济增长创造了大量非农就业机会,一定程度上缓解了城镇就业压力。

长三角地区第三产业产值比重和就业人员比重相对稳定,分别稳定在41%和33%左右,珠三角地区第三产业产值比重和就业人员44%和32%左右,但是环渤海区域第三产业产值比重近年来出现下降趋势,从2002年的42.4%下降到2006年的39.5%,这意味着第三产业增长速度相对下降,吸纳劳动力的能力将会下降。

这势必将导致该地区劳动就业市场的失衡,出现大量失业,这对环渤海地区的经济增长、社会发展以及劳动就业市场的发展带来深远的影响。

目前来看,该区域第二产业的迅速发展创造了大量的就业岗位,从而使得第三产业增长速度相对下降,对今后的劳动就业供求将不会有太大的负面影响。

但从发展趋势看,通过发展第三产业吸纳劳动力仍是今后该区域努力的方向。

三、长三角、珠三角和环渤海区域三次产业就业弹性的变化所谓就业弹性,就是经济每变化一个百分点所对应的就业数量变化的百分比。

一般来讲,生产技术的进步会提高资本有机构成,从长期来看就业弹性必然呈下降趋势。

就业弹性的变化决定于经济结构和劳动力成本等因素。

本文根据三大区域各省市历年地方统计年鉴相关数据建立起基础数据库,整理计算出1985-2006年(14)长三角、珠三角和环渤海区域和各省市的三次产业就业弹性。

其中,各省市的GDP增长率依据历年统计年鉴的国内生产总值指数整理出增长率;各省市GDP增长率依据可比价格调整后的GDP整理计算。

图4 1985-2006年三大区域第二产业就业弹性资料来源:同图1。

图4显示,就全国总体水平而言,第二产业的就业弹性基本为正、且接近于零,第二产业吸纳劳动力的能力波动不大。

1996年到1999年之间,长三角地区的就业弹性为负;1997到1999年之间,珠三角地区的就业弹性为负;1996-1999年间,环渤海地区的就业弹性为负,这表明在相应年份里,长三角和环渤海地区第二产业的产值增长不仅不能吸纳劳动力,反而减少就业人员。

1985-2006年,全国第三产业的就业弹性虽然数值有所波动,但除了1999年、2000年和2002年,历年均为正值,其中1995年更是达到1.02。

而1985到2006年间,长三角地区、珠三角地区和环渤海地区,第三产业就业弹性虽有波动,但波动范围不大,除了个别年份为负值外(长三角地区的2005年、珠三角地区的1990年、1997年和2005年),其余年份均为正值,并且第三产业就业弹性有上升趋势(见图5)。

这说明了总体上第三产业吸纳劳动力的能力都为正,并且有上升趋势,第三产业的蓬勃发展带来了就业岗位的增加。

图5 1985-2006年三大区域五省市第三产业就业弹性资料来源:同图1。

四、长三角、珠三角和环渤海区域三次产业结构偏离度的波动一般来讲,产业结构偏离度与劳动生产率成反比。

结构偏离度大于零(正偏离),也即该产业的就业比重大于增加值比重,意味着该产业的劳动生产率较低。

反之,负偏离则意味着该产业的劳动生产率较高。

也就是说,产业结构正偏离的产业存在劳动力转出的可能性,相反,产业结构负偏离的产业则存在劳动力转入的可能性。

理论上讲,如果呈完全竞争状态,即国民经济各产业都是开放的,产业间没有行政壁垒,那么通过市场对劳动力资源的重新配置,会使各产业的生产率逐步趋于一致,各产业的结构偏离度也就逐步趋于零,此时各产业的劳动生产率相同。

因此,可以从三次产业结构偏离度的正负判断出该产业是转移出劳动力还是吸纳劳动力。

1985-2006年之间,三大区域第一产业的产业结构均为正偏离,且偏离度较大,这说明第一产业都存在很大的劳动力转出压力。

在三大区域中,环渤海区域的产业结构偏离度最大,其次为珠三角地区,最后为长三角地区,表明环渤海区域第一产业劳动力转出的压力最大,要大于其他两个地区。

但是,三大区域的第一产业结构偏离度均小于全国平均水平,表明三大区域第一产业的劳动力转出压力低于全国平均水平。

1985年以来,全国和三大区域第二产业结构偏离度一直都呈负偏离状态。

全国第二产业结构偏离度数值比较稳定,在20左右小幅度波动,说明吸纳劳动力的能力比较平稳。

长三角地区第二产业结构偏离度在1984-1988年之间变化比较剧烈、数值较大,这说明了第二产业存在向外转出劳动力的压力。

而在1988年到2005年之间,数值比较稳定,变动不大。

珠三角地区的第二产业结构偏离度呈现下降、上升、下降、上升、下降、上升的趋势,但波动不大。

环渤海区域第二产业结构从变化趋势上看可以划分为两个时期:第一个时期是1985-1991年,这个时期环渤海区域第二产业结构偏离度出现了大幅、持续升高的趋势。

这意味着第二产业存在向外转出劳动力的压力;第二个时期1992-2006年,环渤海区域第二产业结构偏离度在17.8~21之间小幅波动,没有剧烈的震动。