86例小儿泌尿系感染临床分析

- 格式:doc

- 大小:23.00 KB

- 文档页数:2

小儿泌尿系感染80例临床分析作者:张弢来源:《中国保健营养·下旬刊》2013年第05期【摘要】目的探讨小儿泌尿系感染的临床特点及治疗方法。

方法选取来我院进行诊治的小儿泌尿系感染患者80例,并将其平均分为两组,即观察组和对照组各40例,观察组患者在进行尿培养前均给予抗菌药物,对照组患者尿培养前不给予抗菌药物治疗,观察对比两组患者的结果。

结果经比较得知,显示阳性为35例,其中观察组患者阳性7例(17.5%),对照组患者阳性28例(70%),其中大肠埃希菌21例(占60%)、革兰阴性菌6例(占17.1%)、葡萄球菌5例(占14.3%)、铜绿假单胞菌3例(占8.6%),差异具有统计学意义(P0.05)。

结论小儿泌尿系感染主要致病菌为大肠埃希菌,在对其进行诊治时,应结合细菌培养结果选择合适的抗菌药物,从而保证合理应用抗生素,保证患者的身心健康。

【关键词】小儿;泌尿系感染;抗菌治疗;临床分析泌尿系感染是临床常见的外科病症,其致病原因是由于大肠杆菌在尿液中繁殖从而对尿路粘膜产生损伤而致病[1]。

发病多以小儿较常见,临床表现主要为尿频、尿急、尿痛、腰痛等症状。

婴幼儿及小儿患者临床表现不典型,可有发热、喂食困难、病理性黄疸、体重不增等表现,给早期诊断带来一定的困难。

因此,当出现上述症状时,应对患者的尿液进行常规检查,可为早期诊断及治疗起到一定的促进作用[2]。

为进一步掌握小儿泌尿系感染的临床特点及治疗方法,我院对80例患者的临床资料进行分析探讨,现将结果报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取来我院进行诊治的小儿泌尿系感染患者80例,男37例,女43例,年龄0.4-13岁。

诊断标准:中段尿培养菌落汁数>l0万/ml;尿沉渣检查:WBC>5个/HPF或伴有泌尿系统感染症状。

其中伴有尿频、尿急、尿痛等尿路刺激症状者32例、发热13例、腹痛9例、无症状者6例。

排除标准:对头孢或阿莫西林类抗菌药物有过敏反应者;尿路梗阻以及膀胱一输尿管反流等情况,或者继续感染遗留在肾内的陈旧性瘢痕者。

新生儿泌尿系感染66例临床分析[摘要] 目的总结新生儿泌尿系感染的临床特点及诊治经过。

方法回顾分析66例新生儿泌尿系感染患儿的临床资料。

结果本组患儿最常见的临床表现为发热、皮肤黄染和咳嗽、气促、喉中痰响等呼吸系统症状及腹胀、吐奶、腹泻等消化系统症状。

最常见的基础疾病为肺炎、高胆红素血症、败血症。

泌尿系彩超阳性率为26.7%。

尿培养阳性率为56.9%,居于前三位的病原菌为屎肠球菌、大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌。

屎肠球菌对万古霉素、利奈唑烷敏感,对青霉素、红霉素、氯洁霉素、喹诺酮类抗生素耐药。

大肠埃希菌及肺炎克雷伯菌对亚胺培南敏感,对普通青霉素及大部分头孢类抗生素耐药率高。

结论新生儿泌尿系感染临床表现不典型,多以全身症状为主,因此应加强尿常规筛查,必要时行尿培养及肾脏彩超检查。

屎肠球菌及大肠埃希菌为其最常见的病原菌,临床医生应参照尿培养药敏试验选择敏感抗生素治疗。

[关键词] 新生儿泌尿系感染;临床表现;病原菌;药敏[中图分类号] r691.3 [文献标识码] b [文章编号] 1673-9701(2013)18-0153-03新生儿泌尿系感染是指因某种细菌感染引起的菌尿或尿中白细胞或脓细胞增多,包括肾盂肾炎、膀胱炎和尿道炎。

因血行感染为其最常见的感染途径,因此新生儿泌尿系感染同时存在全身及局部感染,症状极不一致,以全身症状为主,且缺乏特异性,容易漏诊。

不同年代和不同地理位置致新生儿泌尿系感染的病原体也存在差别[1]。

本文对2010年1月~2012年12月我院收治的66例新生儿泌尿系感染患儿的临床资料做回顾性分析,结果报道如下。

1资料与方法1.1临床资料2010年1月~2012年12月我院新生儿科普婴室及nicu共收治泌尿系感染患儿66例,诊断标准参照《实用新生儿学》[2]。

其中男27例,女39例。

足月儿64例,早产儿2例。

自然分娩47例,剖宫产19例。

早期新生儿11例,晚期新生儿55例。

普婴室19例,nicu 47例。

探讨小儿泌尿系统感染的临床治疗【中图分类号】r691.3【文献标识码】b【文章编号】1672-3783(2012)11-0086-01【摘要】目的总结小儿泌尿系统感染的临床特点及尿培养情况。

方法对86例泌尿系统感染患儿实验室检查及治疗情况进行回顾性分析。

结果急性初次感染经以下药物治疗,症状多于2~3天内好转、菌尿消失。

如治疗2~3天症状仍不见好转或菌尿持续存在,多表明细菌对该药可能耐药,应及早调整,必要时可两种药物联合应用。

结论重视发热小儿泌尿系统检查,尤其对于夏季发热的小儿,应及早留取尿液标本。

【关键词】泌尿系统疾病;泌尿道感染;尿/分析;小儿泌尿系统感染是指病原体直接侵入尿路,在尿液中繁殖,并侵犯尿路黏膜或组织而引起损伤,其绝大多数是由细菌感染引起。

泌尿系统感染是儿科常见的感染性疾病,其发病率仅次于呼吸道感染。

小儿易发生泌尿系统感染的原因,除了生理解剖特点,小儿局部防卫能力差,易致上行性感染外,还与机体免疫功能不足,感染局限能力差,菌血症时易致下行感染有关。

因使用尿布,尿道口已被污染,感染机会增加。

此外先天畸形,膀胱输尿管反流等也是有别于成人的重要原因[1]。

但是由于临床症状和体征的非特异性,诊断具有一定难度,尤其是小儿,在临床上往往容易误诊或漏诊。

笔者对本院儿科住院的泌尿系统感染小儿,从临床表现、实验室检查进行分析,力图发现特点,以期减少误诊。

1资料与方法1.1临床资料2011~2012年间在我院儿科住院的泌尿系统感染86例患儿,其中男46例,女40例;年龄1~12个月。

86例患儿中有52例在入院前已经用过抗生素。

1.2 诊断标准均符合《诸福棠实用儿科学》[1]中小儿泌尿系统感染的诊断标准。

1.3纳入标准(1)符合小儿泌尿系统感染的诊断标准;(2)年龄<1岁。

2. 临床治疗药物选择一般根据:2.1感染部位:对肾盂肾炎应选择血浓度高的药物,而下尿路感染则应选择尿浓度高的药物如呋喃类或磺胺;2.2尿培养及药物敏感结果;2.3肾损害少的药物。

小儿尿路感染136例临床分析【摘要】目的:通过分析136例小儿尿路感染临床资料,探讨小儿尿路感染临床特点。

方法:分析2004-2010年收治的136例小儿尿路感染患者就诊时的临床表现,探讨小儿尿路感染中不典型的表现。

结果:136例中,以膀胱刺激征为主要症状的有59例(43.4%),而以发热、呕吐、腹泻、黄疸、上呼吸道感染等为主要症状的有77例(56.6%),表明其临床表现多以全身症状为主。

结论:(1)小儿尿路感染临床表现轻重不一,且常不典型,对尿常规阴性、临床表现又不能除外的患儿,需反复检查尿培养;(2)临床上对不明原因的发热患儿应重视检查尿液,避免误诊、漏诊。

【关键词】泌尿道感染;诊断治疗;儿童doi:10.3969/j.issn.1674-4985.2012.12.073小儿尿路感染是儿科较常见的疾病,如治疗不彻底常易复发,反复发作可使肾脏形成瘢痕,以致形成慢性肾盂肾炎等,这些因素可能导致成年后高血压和终末肾衰竭[1]。

现对笔者所在医院2004-2010年收治的136例尿路感染患儿进行临床分析,现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料本组男62例,女74例。

5个/hp,2次清洁中段尿培养出现同一种细菌,且菌落记数>105 ml确诊为本病。

本组136例均具上述条件而确诊。

1.2 实验室检查尿常规:白细胞(+)~(++++)50例,红细胞(+)~(++++)40例,尿蛋白(+)~(++)18例。

血常规:50例wbc为(10~20)×109/l,16例>20×109/l,40例嗜中性粒细胞≥80%,红细胞沉降率增快16例。

尿细菌培养阳性94例,其中大肠菌埃希60例,变形杆菌10例,表皮葡萄球菌10例,克雷伯氏菌8例,金黄色葡萄球菌4例,阴沟肠杆菌2例。

尿路b超检查64例,发现尿路异常14例,均为复杂性尿路感染,其中肾积水10例,右肾积水4例,上述影像异常多见于小于1岁男性患儿。

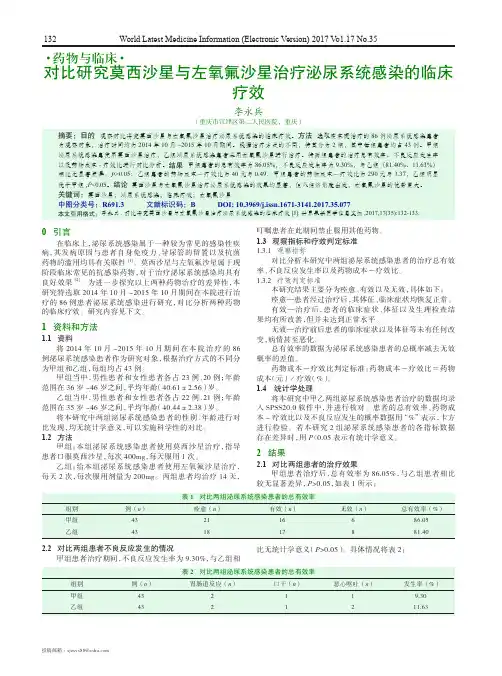

左氧氟沙星注射液治疗泌尿系感染疗效分析目的:在PK/PD参数理论指导下,观察左氧氟沙星静滴每日1次和每日2次治疗泌尿系感染的疗效。

方法:选取86例泌尿系感染患者,随机分为治疗组和对照组,每组43例,治疗组用左氧氟沙星400 mg,静脉滴注,1次/d,对照组用左氧氟沙星200 mg,静脉滴注,2次/d。

结果:用药3 d后两组血和尿中白细胞数、血中性粒细胞数及体温>37℃的病例数比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

其中,治疗组有效率为95.3%(41/43),对照组为83.7%(36/43),两组有效率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。

结论:左氧氟沙星治疗泌尿系统感染,静滴每日1次给药疗效优于静滴每日2次。

[Abstract] Objective: To observe the clinical efficiency of Levofloxacin ivgtt qd and bid in urinary system infection under the guide of PK/PD parameters theory. Methods: 86 cases of patients with urinary system infection were randomly divided into two groups, 43 cases of patients in treatment group with Levofloxacin 400 mg ivgtt qd; 43 cases of patients in control group with Levofloxacin 200 mg ivgtt bid. Results: The counting of WBC in urine and blood , neutrocyte in blood and the case of patients whose temperature over 37℃after 3 days using of Levofloxacin, were significantly different between the two groups (P<0.05). The efficiency rate of treatment group was 95.3% and 83.7% in control group. Conclusion: Levofloxacin ivgtt qd has a better curative effect than ivgtt bid in patients of urinary tract infections.[Key words] Levofloxacin; Urinary tract infections; Therapeutic effect; PK/PD parameters近年来,随着药效动力学和药代动力学的深入研究,PK/PD参数理论逐渐被人们接受,PK/PD参数理论在指导抗菌药物的临床应用方面起了重要作用。

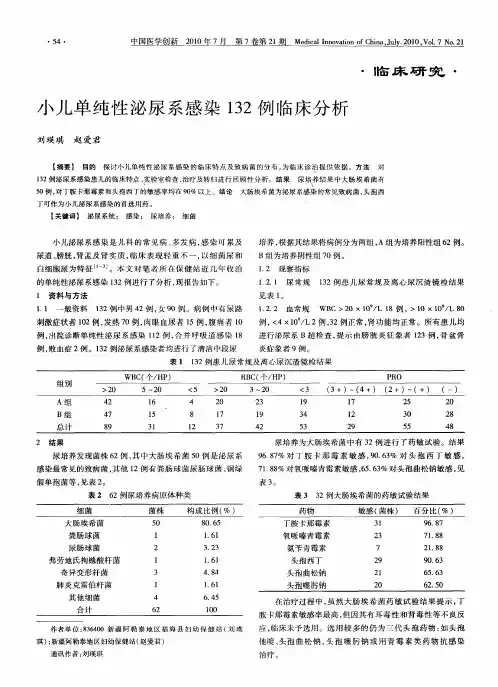

小儿泌尿感染50例临床分析作者:甘祖耀来源:《中国医学创新》2013年第25期【摘要】目的:对小儿泌尿系统感染的临床特征、致病细菌分布以及耐药情况进行深入分析。

方法:选取本院2009年7月-2012年7月确诊为泌尿感染的患儿50例,对其临床特征、实验室检查以及病情治疗等临床资料进行回顾总结。

结果:小儿泌尿感染多发生于婴幼儿以及女童这一群体,其临床表现缺少典型性,尿培养是此病重要的诊断依据。

尿培养之前未使用抗生素的患者其尿培养的阳性率明显比使用了抗生素者高。

尿培养产生的细菌主要是大肠埃希菌,对此病菌敏感的药物主要包括哌拉西林他唑巴坦、丁胺卡那霉素、头孢他啶、亚胺培南、以及环丙氟哌酸等。

结论:小儿泌尿感染其症状通常缺乏特殊性,因此,儿科医生要注重对患者原因不详的血尿、少尿、遗尿、尿道口红肿、腰痛、腹痛以及顽固性质的尿布皮炎等患者进行尿常规等检查。

一旦发现异常情况,尽量在抗生素使用前进行尿培养,并及时使用抗菌敏感类药物治疗。

此外,还要注意检查泌尿的畸形以及包茎等潜在的因素,提高临床的诊断准确性和治愈率。

【关键词】小儿;泌尿感染;尿培养泌尿系统感染是因细菌直接入侵尿路而引发的炎症。

它是除呼吸道感染之外的发病率极高的感染性病症。

感染病菌可扩散至上、下尿道,且诊断定位困难[1-2]。

如果不及时进行诊断与彻底根治,就容易引起肾脏瘢痕病变,严重者可能造成肾功能的不健全。

本院选取2009年7月-2012年7月确诊为泌尿感染的儿童患者50例,对其临床资料进行回顾分析,现报告如下。

1 资料与方法1.1 一般资料选取本院2009年7月-2012年7月确诊为泌尿感染的小儿患者50例。

其中男14例,女36例。

年龄4个月~8岁,其中小于1岁为9例,1~3岁为21例,3~6岁为11例,6岁以上9例。

50例患者其突出临床表现:全身发热19例(38%),尿路刺激24例(48%),腹痛5例(10%),肉眼血尿2例(4%)。

1.2 实验检查 50例患者统一给予尿常规、血常规、尿沉渣镜检以及清洁中段的尿培养的专业检查,对部分患者进行泌尿系B超以及肾功能的检查。

86例小儿泌尿系感染临床分析

目的:探讨小儿泌尿系感染的致病菌分布及药敏情况,为临床用药提供依据。

方法:对2006年5月~2008年5月门诊及住院部的泌尿系感染86例患儿行中段尿培养。

结果:尿培养阳性46例,其中大肠埃希菌35例。

结论:大肠埃希菌为小儿泌尿系感染的主要致病菌。

应根据细菌培养来选择抗菌药物,合理用药。

标签:泌尿系感染;尿培养;药敏

[文献标识码]B

[文章编号]1674-4721(2009)08(a)-162-02

泌尿系感染是儿科常见感染性疾病。

由于小儿泌尿系感染症状复杂多样,且病原学检查困难,存在一定的滥用抗生素现象。

本文对在我院2006年5月~2008年5月门诊及住院部诊断为泌尿系感染86例患儿进行中段尿培养及药敏分析,现报道如下:

1 资料与方法

1.1一般资料

86例患者中,男34例,女52例,其中20×109/L 6例,>10×109/L 32例,正常39例,5个/HP或有尿路感染症状;清洁中段尿培养菌学计数>105/ml。

由于小儿尿标本收集困难,清洁中段尿不易取得,插尿管和耻骨上膀胱穿刺法污染少,但家长难以接受,尿袋收集法简单,无创,但污染率高达60%。

加上抗生素的滥用,使尿培养的阳性率明显降低。

本研究显示,我科泌尿系感染患儿阳性率为53.49%。

根据尿培养的结果,大肠埃希菌为泌尿系感染的最常见致病菌。

其致病机制为:尿路上皮细胞表面的甘露糖受体对大肠埃希菌的吸附最强,大肠埃希菌纤毛可与尿路移行上皮和鳞状上皮表面的受体结合,从而细菌易在局部停留繁殖,引起感染[3-4]。

药敏提示,大肠埃希菌对丁胺卡那霉素、复方新诺明、氧哌嗪青霉素较敏感,对头孢菌素耐药,可能与近年来头孢菌素的滥用有关。

本研究显示复方新诺明对大肠埃希菌较敏感,达77.14%,与国内报道的43.94%不一致,可能与我院小儿近年来较少使用所致。

本研究中有3例患儿父母一方传染所致,亲子之间接触感染引起泌尿系感染应引起重视。

对反复泌尿系感染或迁延不愈的患儿应按常规作B超、逆行膀胱尿道造影,以排除膀胱输尿管反流、海绵肾、肾结石等。

因为感染的尿液反流入肾组织引起肾实质性损害,肾脏发育延迟,最终可导致成人期终末肾[5-6]。

[参考文献]

[1]易著文,张星星.儿童泌尿系感染诊治进展[J].中国实用儿科杂

志,2004,19:76-78.

[2]American Academy of Pediatrics,Committee on Quality Improvement Subcommittee on Urinary Tract Infection.Practice:The diagnosis,treatment and evaluation of initial urinary tract infection in febrile infants and young children[J].Pediatrics, 1999,103(4pt1):843-852.

[3]王京晶,陈达坤,曹力艾.小儿泌尿系感染277例临床分析[J].中国实用儿科杂志,2006,23:771-773.

[4]陈林荣.泌尿系感染病原菌的检测及其耐药分析[J].中国医药导报,2006,3(18):104.

[5]史金芬,白春英,李红.40例2型糖尿病人合并泌尿系感染临床分析[J].中国现代医生,2008,46(15):142.

[6]Kamil ES.Recent advances in the understanding and management of primary vesicoureteral reflux nephropathy[J].Curr Opin Hephrol Hypertens,2000,9:139-142.。