哈尼族

- 格式:ppt

- 大小:305.50 KB

- 文档页数:10

哈尼族的风俗习惯哈尼族是中国少数民族之一,主要分布在云南、贵州、广西等地。

哈尼族有着悠久的历史和独特的文化传统,其中风俗习惯是他们日常生活中重要的组成部分。

本文将介绍哈尼族的风俗习惯包括婚俗、葬俗、节日习俗和日常生活习惯等内容。

一、婚俗哈尼族的婚俗是哈尼族文化中非常重要的部分。

哈尼族的婚姻一般是由长辈和中间人来撮合的,其婚礼通常分为三个阶段:聘礼、婚礼和欢迎新娘。

在聘礼阶段,新郎一家会请来一位受人尊敬的长辈作为见面人,双方商议喜事才会进行下一步。

婚礼阶段,新娘家会举行盛大的婚礼,亲友齐聚祝福新人;而新娘则会穿上漂亮的哈尼族传统婚服,整个过程庄严而热闹。

最后,在欢迎新娘的环节,新郎会亲自抱着新娘经过门槛,代表新娘正式进入新家。

二、葬俗哈尼族的葬俗也非常独特。

哈尼族人认为,人死后,灵魂会重返祖先的岳山,所以他们在选择葬地时会选择高山,而不是平地。

葬礼通常会在早晨进行,亲友会携带香烛、酒食等祭品,以表达对逝者的思念和祝福。

葬礼上,亲友们会一起唱哈尼族的挽歌,悼念逝者。

在葬礼结束后,家人会在坟前建造一座“亭子”,用以供奉逝者的神位,每年清明节和七月十五等传统节日,家人还会到坟前祭拜,表示对逝者的思念。

三、节日习俗哈尼族有着丰富多彩的节日习俗。

其中,哈尼族最重要的节日是过阴历新年的“达濠”节。

达濠节一般在农历正月十五这一天,人们会举行盛大的庙会,祭祀祖先,整个村庄都洋溢着节日的欢乐气氛。

在达濠节期间,哈尼族人会穿上色彩斑斓的传统服饰,举行各种传统活动,如舞狮、跳跳龙、打马杆等,场面热闹非凡。

此外,哈尼族还有丰富多样的农耕节日和纪念活动,如春耕节、芒丰节、花山节等,这些节日反映了哈尼族人民自古以来对农耕文化的重视和传承。

四、日常生活习惯哈尼族的日常生活习惯也有一些独特之处。

首先,哈尼族人民以农业为主要产业,他们过着务农的生活,讲求田园生活和自给自足的理念。

其次,哈尼族人民注重家庭和社区的团结和互助。

在哈尼族村寨中,邻里之间形成了紧密的联系,大家会互相帮助、互相照顾。

哈尼族冷知识

1. 白鹇鸟崇拜:哈尼族有一个独特的图腾崇拜文化,他们非常尊崇白鹇鸟,并且有传说讲述白鹇鸟曾救过一位老人的生命,因此哈尼族会模仿白鹇起舞以示纪念。

2. 舞蹈艺术:哈尼族的传统舞蹈中有一种源自上述传说的舞蹈形式,通过芭蕉叶模拟白鹇鸟飞翔的动作,这种舞蹈富有民族特色和故事性。

3. 人口分布特点:哈尼族并非集中在一个区域,而是广泛分布于红河、澜沧江流域以及云南元江和澜沧江两江中间地带的山区,如红河哈尼族彝族自治州的多个县份,还有思茅、西双版纳等地都有大量哈尼族人口。

4. 节日庆典:除了普遍庆祝的春节外,哈尼族还有自己的传统节日,如“十月年”(又称长街宴或昂玛突),是哈尼族的重要节庆,以及火把节(矻扎扎)等,期间会举行祭祀祖先、驱邪祈福等活动。

5. 火塘文化:在哈尼族的家庭生活中,火塘不仅是日常生活的中心,更是一种文化的象征,承担着家庭伦理教育、传承文化和神灵对话的功能。

6. 婚恋习俗:哈尼族的一些支系中存在独特的婚俗习惯,例如红河边上的叶车人会在丰年节时通过配对就宴的方式选择恋人。

7. 饮食文化:哈尼族的饮食丰富多样,主食为稻米,也喜食糯米粑粑、玉米制品,菜肴口味浓郁,哈尼豆豉为其特色食品之一。

8. 语言文字:哈尼族有自己的语言——哈尼语,属于汉藏语系

藏缅语族彝语支,20世纪50年代后期创制了拉丁字母为基础的哈尼文。

9. 历史渊源:哈尼族与彝族、拉祜族等同源于古代南迁的羌人,有着悠久的历史和深厚的文化积淀。

哈尼族人生礼仪

哈尼族是中国的一个少数民族,主要分布在云南、贵州、广东等地区。

他们有自己独特的生活习俗和礼仪传统。

1. 出生礼仪:哈尼族人妇女在怀孕期间非常注重饮食和休息,同时家人也会举办祭祀仪式来保佑母子平安。

孩子出生后,会举办喜宴,亲朋好友会前来祝贺,并给予红包作为祝福。

2. 成年礼仪:哈尼族男子达到成年时,会举办一个盛大的成年礼仪。

他们会在当地宗族成年房内举行成年礼,由族长主持。

在仪式中,男子需要穿上正装,接受族神的祝福和祭祀仪式。

3. 婚礼礼仪:哈尼族的婚礼通常会持续数天。

婚礼前,男方家人会送礼物给女方家人,然后男方会组织一支队伍来接亲。

婚礼当天,双方家族会在新房前进行祭祀仪式,然后举行盛大的婚宴。

新娘新郎会穿上传统的哈尼族服装,进行方式独特的拜堂和敬酒环节。

4. 葬礼礼仪:哈尼族人对于死亡有着一定的禁忌和礼仪。

在葬礼当天,会有专人负责烧纸、烧香,然后将尸体安葬。

葬礼后,家人和亲朋好友会聚集在一起举办祭祀仪式,并在墓前献上食物和酒水。

以上是哈尼族人生礼仪的一些简要介绍,由于地域和家族的差异,具体的礼仪细节可能会有所不同。

哈尼族1、分布:主要分布在滇南地区,包括红河哈尼族彝族自治州、普洱市、玉溪市和西双版纳傣族自治州的红河、澜沧江沿岸和无量山、哀牢山地带。

2、族源:哈尼族与彝族、拉祜族等同源于古代的羌族。

3、语言:哈尼族人使用哈尼语,分哈雅、碧卡、豪白3种方言,各方言中又包含若干种土语,彼此差异很大,故不能互相通话。

4、文字:哈尼族原来没有自己的文字,1957年创制了以拉丁字母为基础的拼音文字。

5、历史:隋唐时期,哈尼族与彝族的先民同被称为“乌蛮”。

唐初,哈尼族开始从乌蛮中逐渐分化,哀牢山、无量山广大地区的哈尼族被称为“和泥”。

南诏崛起后,各地哈尼族直接隶属于南诏,与滇东北、滇南彝族一起,被统称为37部蛮。

6、宗教信仰:哈尼族认为万物皆有灵,人死魂不灭,于是盛行自然崇拜和祖先崇拜。

7、艺术:哈尼族是一个与音乐歌舞为伴的民族,主要舞蹈有大鼓舞、棕扇舞、木雀舞、罗作舞等;乐器有俄比、三弦、四弦、把乌、响篾等。

【白鹇舞】白鹇舞是哈尼族人民最喜爱的一种民间舞蹈。

流传在云南省元阳县、元江县等哈尼族地区。

因模拟白鹇鸟的生活、姿态、动作起舞,故名白鹇舞。

舞蹈时,手执双扇,故民间也叫扇子舞。

哈尼族人民认为白鹇善良、聪敏,视白鹇为善良吉祥的象征,对它怀有崇敬之情,白鹇舞寄托了哈尼族人民的美好愿望和理想。

【把乌】把乌是哈尼族独有的乐器,金竹制成,状如笛子,吹嘴有簧片、音色宽广浑厚,意韵悠远缠绵。

近年经音乐家改制,音域扩大,音色更为丰富,曾受邀赴欧洲诸国演奏,深受欢迎。

8、风俗:哈尼地区存在大量的、在山间田野即兴演唱的民歌,各类风俗仪式中的哈尼民歌也非常丰富。

比如用于丧葬仪式中的“迷煞维”,是在为死者洗澡更衣之后,由妇女们围在周围边哭边唱,而属于婚礼歌的“然米比”又包括送嫁歌和哭嫁歌,都是连哭带唱、哭唱交替的形式。

9、生产生活:哈尼村寨大多建在海拔1000米到2500米的山区和半山区,主要从事农业,还善于种茶。

哈尼族种植茶叶的历史久远,其茶叶产量占云南全省产量的三分之一。

哈尼族有哪些礼仪习俗和禁忌_哈尼族的饮食习惯哈尼族,中国少数民族之一,是中国的一个古老的民族,哈尼族历史悠久,远在唐代以前即在宁洱居住,有哈尼、豪尼、碧约、卡多、阿木自称。

这次小编给大家整理了哈尼族有哪些礼仪习俗和禁忌,供大家阅读参考。

目录哈尼族的习俗介绍传统节日六月年(苦扎扎):是哈尼族一个传统的农业生产的节日,节日期间杀牛(黄牛)祭祀,祭天神、土地神和祖先神。

牛肉平均分配,集体安排生活。

五月、六月村里容易发生疾病,田间容易遭受虫害,因而清扫水井,夜晚点燃松明火把,照亮屋内,驱赶邪恶,火把插到田间路旁,送走瘟神。

苦扎扎节日期间开展各种文体活动。

耶苦扎:是西双版纳一带哈尼族的一个传统节日,从每年农历六月的第一个属牛日(哈尼人的吉日)开始,节期3—5天,过节期间,人们都停止上山生产劳动,在家里吃喝玩乐,或外出走亲串友。

节日期间,还举行赛马、打陀螺、跳竹筒舞等活动。

活瑟瑟:汉族称之为“黄饭节”或“二月年”,哈尼族以此节祭献仓摩米天神的使者布谷鸟和“笔苦”鸟,因此节日是在听到布谷鸟和“笔苦”鸟的第一次呼叫之后,选择一个亥猪日举行,节日一天结束。

扎勒特:是哈尼族最大的节日,因在农历十月间进行,故又称“译腊和实”,即十月年,前后历时六天。

新年当天,每个寨子要共杀一口猪。

猪无论大小,肉按户平均分配。

十月年:哈尼族以农历十月为岁首,过十月年,就是过新年。

节期五、六天,多至半月。

有条件的人家要杀猪、舂糯米粑粑。

亲友互相拜访,有说亲的就趁这个节日请媒说亲,嫁出去的姑娘回娘家探望。

嘎汤帕节:是云南西双版纳哈尼族的主要节日,“嘎汤帕”是哈尼语,意为万物复苏或万象更新。

过节的时间在每年的1月2日至4日,节日期间有展示哈尼族风情的文娱节目如长竹杆舞及荡秋千、射弩等比赛。

新米节:每年农历六月二十四日,是墨江哈尼族自治县卡多人的“新米节”。

这天,卡多人要把收获的新谷舂成新米做成饭“尝新”,这被认为可以增强体质,同时,也表示庆祝“五谷”、“六豆”丰收。

哈尼族,现有人口125.3万。

哈尼族主要居住在云南省南部的哀牢山和无量山区以及红河与澜沧江的中间地带。

哈尼族有自己的语言,属汉藏语系藏缅语族。

以前哈尼族没有自己的文字,有些地方以刻木结绳记事,1975年始创拉丁字母拼音文字。

哈尼族宗教信仰主要是多神崇拜和祖先崇拜。

哈尼族村寨大多建在半山腰,一般都是有血缘关系的几个家庭聚居而成。

哈尼族的传统住房是由土基墙、竹木架和茅草顶形成的楼房,楼房分三层,下层圈牲畜,中层住人囤粮,上层堆放瓜菜杂物。

哈尼族人喜欢用藏青色土布作衣服。

男子多穿对襟上衣和长裤,衣服上镶彩色花边。

西双版纳及澜沧江一带妇女下穿短裙,裹护腿,头戴镶有小银泡的圆帽;墨江、元江、江城一带的妇女,穿筒裙或皱褶长裙,有的穿过膝长裤,系绣花腰带或围腰。

哈尼族民间口头文学极其丰富,有讲述万物来历的《创世纪》、叙述人类战胜洪水的《洪水记》、反映民族迁徙的《哈尼祖先过江来》等。

哈尼族舞蹈有“三弦舞”、“拍手舞”、“扇子舞”等,其中流行于西双版纳地区的“冬波嵯舞”舞姿优美,具有浓郁的民族特色。

哈尼族善种梯田,元江两岸铺满了层层叠叠的梯田,有的高达数百级,从河谷一直延伸到山顶,像彩色天梯伸向天边,十分壮观。

明代科学家徐光启在《农政全书》一书中将哈尼族梯田列为中国七种田制之一,素有“哈尼梯田甲天下”的美誉。

哈尼族地区自然条件优越,地下蕴藏着丰富的矿产。

著名的“锡都”个旧,就是红河哈尼族彝族自治州的首府。

墨江哈尼族自治县盛产紫米,红河南岸出产八角、胡椒,哀牢山一带出产鹿茸、三七、黄连等名贵药材以及名茶“滇绿”。

哈尼族的文化常识哈尼族是中国少数民族之一,主要分布在云南、贵州和广西等地。

哈尼族的文化底蕴深厚,具有独特的特点和魅力。

本文将以哈尼族的文化常识为标题,介绍哈尼族的传统服饰、民居建筑、风俗习惯、音乐舞蹈以及节日等方面的内容。

一、传统服饰哈尼族的传统服饰以手工织布为主,色彩鲜艳,富有民族特色。

男性常穿长衫、短衫和裤子,女性则喜欢穿长袍、对襟衫和裙子。

他们还喜欢佩戴银饰,如银耳环、银项链等,这些银饰是哈尼族文化的重要象征。

二、民居建筑哈尼族的民居建筑以土木结构为主,多为木石结合的建筑形式。

哈尼族的传统民居多为木楼,具有独特的风格和造型。

他们注重房屋的采光和通风,屋顶常常采用石板瓦覆盖,可以有效防止火灾。

三、风俗习惯哈尼族人民热情好客,善于歌舞和耕作。

他们重视家庭和睦,注重子孙的教育和培养。

在婚礼上,哈尼族人会举行隆重的仪式,包括纳彩礼、娶亲和婚礼宴席等。

在哈尼族的传统节日中,人们会举行各种各样的庆祝活动,如划龙舟、放烟花等。

四、音乐舞蹈哈尼族的音乐舞蹈独具特色,多以农耕为主题,表现出他们对土地和劳动的热爱。

哈尼族的舞蹈动作矫健有力,富有激情和节奏感。

在哈尼族的传统音乐中,常常使用竹笛、板胡、木鱼等乐器,给人一种宁静而又欢快的感觉。

五、节日文化哈尼族有许多传统的节日,如哈尼族的新年、清明节、火把节等。

在哈尼族的新年里,人们会举行各种各样的庆祝活动,如舞狮、放鞭炮、吃年夜饭等。

清明节是哈尼族祭祖的重要节日,人们会前往祖坟扫墓、祭祀祖先。

火把节是哈尼族最具特色的节日,人们手持火把绕村庄跳舞,表达对丰收的祈福之意。

总结起来,哈尼族的文化常识包括传统服饰、民居建筑、风俗习惯、音乐舞蹈和节日等方面。

哈尼族的文化丰富多彩,展现了他们对生活和自然的热爱和崇尚。

通过了解哈尼族的文化常识,我们可以更好地了解和尊重不同民族的文化,促进民族交流与融合的进程。

中华各民族简介——哈尼族中华各民族简介——哈尼族哈尼族概况历史:哈尼族自称很多,有“哈尼”、“卡多”、“爱尼”、“豪尼”、“碧约”、“布都”、“白宏”等。

新中国成立后,统一称为哈尼族。

人口:哈尼族约有人口126.4万人。

分布:绝大部分集中聚居于滇南红河和澜沧江的中间地带。

经济:哈尼族主要从事农业,还善于种茶。

哈尼族种植茶叶的历史久远,哈尼族地区的茶叶产量占云南全省产量的三分之一。

哈尼族风俗图腾:信仰:哈尼族信仰多神和崇拜祖先。

哈尼族认为万物有灵,天地之间存在着具有超凡能力的天神、地神和具有保护性质的祭祀神即寨神,家神,要定期祭祀,祈求保佑,以降福免灾。

礼仪:哈尼族素来热情好客,只要有客人来,都要以酒相待。

客人落座后,主人要先敬一碗米酒,三大片肉,称“喝焖锅酒”。

筵席期间常常酒歌不断。

客人离开时,还要送上一块大粑粑和一包用芭蕉叶包好的腌肉、酥肉、豆腐圆子等食品。

禁忌:哈尼族有许多禁忌,如产妇分娩,忌外人闯入室内;进村时不能披着衣服;不能用火塘上的三脚架烘湿鞋;禁止砍伐“龙树”和将污秽物扔置“龙树”之下等等。

风俗:哈尼族过去认为火是家庭的生命,对火很敬畏,必须保护火种长久不息。

每家都有数个不同的火塘。

火塘的火不仅要烟火不断,而且每个火塘的用处也不能弄混。

哈尼族有共享猎物之习,当猎手们进山捕猎归来,无论猎多少,全寨子人都可来分割猎物,各家都可分享一份。

如果猎物太少,就直接煮好,大家一起分享。

婚俗:哈尼族十分重视男女婚恋的喜庆活动。

往往以配对就宴的方式选择恋人,一般在配对就宴前,男方在征得女方应诺后,由小伙子凑钱,请烹调师傅主厨,杀公鸡、煮肥肉、炒菜、打酒、泡糯米进行准备。

夜里10点钟左右开宴,参加者约10—30人,围观者熙熙攘攘。

届时灯火通明,桌上摆满各式菜肴。

先将煮熟的大公鸡头朝上摆上餐桌,并把两个鸡睾丸和一只活螃蟹悬挂在鸡身上,由“伙子头”和“姑娘头”从首席坐起,其余男女依次配对入坐,随后举杯祝酒对歌,尽兴方散。

哈尼族文化习俗一、哈尼族的概况哈尼族,是云南特有的少数民族之一,是中国的一个古老的民族。

哈尼族主要分布在滇南地区,包括红河哈尼族彝族自治州、西双版纳傣族自治州、普洱市和玉溪市。

哈尼族见于汉文史籍的名称,有“和夷(蛮)”、“和泥”、“窝泥”、“阿泥”、“哈泥”等。

自称多达30余种,如“哈尼”、“僾尼”、“碧约”、“卡多”、“豪尼”、“白宏”、“布都”、“多尼”、“叶车”、“阿木”等等。

二、哈尼族族源公元前3世纪活动于大渡河以南的“和夷”部落,就是今天哈尼族的先民。

公元4世纪到8世纪的初唐期间,部分哈尼族先民向西迁移到元江以西达澜沧江地区。

唐人文献中,哈尼族的先民被称为“和蛮”。

7世纪中叶,“和蛮”的大首领向唐朝进贡方物,唐朝在给云南各族首领的敕书中列入了“和蛮”首领的名字,并承认他们为唐朝的臣属10世纪(大理国时期),哈尼族开始进入封建领主制社会。

元朝征服“大理”政权后,设置元江路军民总管府隶属云南行省。

明朝在云南少数民族地区推行土司制度,哈尼族部落首领由明王朝授予了土职官衔,并受所隶流官的统治。

三、经济生活梯田是以哈尼族为主的各族人民利用当地“一山分四季,十里不同天”的地理气候条件创造的农耕文明奇观。

地位:第37届世界遗产大会上哈尼梯田被成功列入世界遗产名录,成为中国第45处世界遗产,使中国超越西班牙成第二大世界遗产国,仅次于意大利。

元阳哈尼族开垦的梯田随山势地形变化,因地制宜,坡缓地大则开垦大田,坡陡地小则开垦小田,甚至沟边坎下石隙也开田,因而梯田大者有数亩,小者仅有簸箕大,往往一坡就有成千上万亩。

所有的梯田都修筑在山坡上,梯田坡度在15度至75度之间。

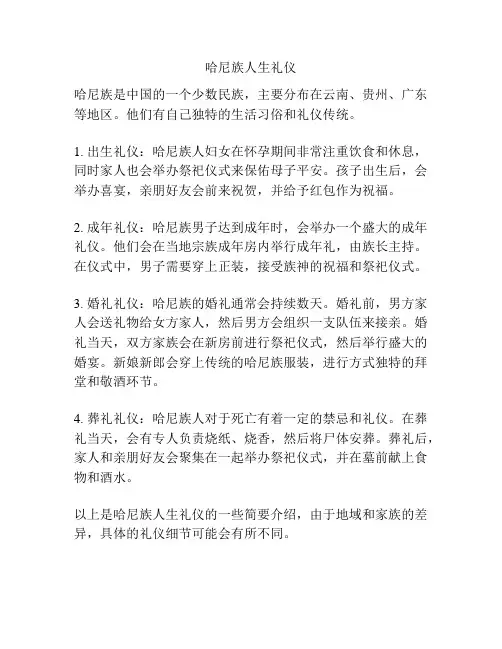

服饰哈尼族服饰是哈尼族传统文化的精髓,不仅仅是简单的御寒防风蔽身之物,它承载着极其丰富的文化信息,构成展示和追忆祖先迁徙壮举英雄业绩的物化态载体。

哈尼服饰的色彩、款式和纹样,既是该民族生存区域地理环境的折光,也是族人社会身份和角色的标识,透露出生生不息、物我合一的生存理念。

哈尼族的文化常识哈尼族是中国的一个少数民族,主要分布在云南、贵州、广西等地。

哈尼族有着悠久的历史和独特的文化,以下将从哈尼族的语言、服饰、建筑、传统节日等方面介绍哈尼族的文化常识。

一、语言:哈尼族有自己的语言,属于汉藏语系彝语群的一个分支。

哈尼语是哈尼族人民的母语,它是一种口头传承的语言,没有文字表记。

哈尼语具有浓郁的地方特色,不同的地区有轻微的差异,但总体上可以互相理解。

二、服饰:哈尼族的传统服饰十分华丽美丽。

男子穿着黑色的长袍,上衣是宽松的长袍,下身是宽松的裤子,腰间系着精美的腰带。

女子则穿着色彩斑斓的长袍,上衣宽松,下摆宽大。

女子头戴花冠,一般由红色绸带、鲜花和珠子组成,非常漂亮。

三、建筑:哈尼族的传统建筑是土楼,也被称为“人类的三维诗歌”。

土楼是哈尼族人民智慧的结晶,它是用泥土、石块、木材等材料建造而成的多层建筑。

土楼外观呈圆形或方形,内部分为多个房间,每个房间都有独立的功能。

土楼不仅具有防御功能,还能抵御地震,因此在哈尼族的生活中起到了重要的作用。

四、传统节日:哈尼族有自己独特的传统节日,其中最重要的节日是“皓月节”,也被称为“哈尼族的情人节”。

皓月节是哈尼族人民向月亮祈求丰收和幸福的节日,通常在农历六月十五举行。

在这一天,哈尼族人民会举行盛大的庆祝活动,包括舞蹈、歌唱、赛龙舟等,人们还会品尝美食、赏月、放孔明灯,共同度过这个欢乐的节日。

五、民俗习惯:哈尼族有许多独特的民俗习惯。

比如,在哈尼族的婚礼中,新郎要带领亲友到新娘家“抢亲”,新郎必须通过各种考验才能娶到新娘。

而在哈尼族的葬礼中,人们会举行隆重的祭祀仪式,以表达对逝者的哀思和敬意。

六、音乐舞蹈:哈尼族有着丰富多样的音乐舞蹈文化。

他们的音乐以管弦乐器为主,如芦笙、笛子、鼓等。

哈尼族的舞蹈形式独特,有手舞、脚舞、器械舞等,舞姿热情奔放,节奏欢快。

哈尼族拥有丰富多彩的文化,其语言、服饰、建筑、传统节日、民俗习惯和音乐舞蹈都体现了哈尼族独特的风貌。