《清明上河图》景观图示语言解析

- 格式:pdf

- 大小:8.49 MB

- 文档页数:6

清明上河图赏析清明上河图,是中国宋代画家张择端的作品,也是中国古代历史画中的杰作之一。

该画描绘了北宋诗人黄庭坚描绘的北方城市东京(今河南开封)的繁华景象。

清明上河图以其精湛的细节描绘和逼真的场景再现,传达了当时社会的繁荣与繁华。

整个清明上河图被分为多个不同的景象和场景,每个场景都细致入微地描绘了当地人民的生活状态。

画的右上角是东京城的东面城墙,墙上有许多观看活动的人们。

城墙外是南北贯通的京杭大运河,运河上有众多的商船穿行,船上的人们忙碌着搬运货物。

运河两岸有许多建筑和人物,生动地再现了当时人们的日常生活场景。

图中的建筑多种多样,有高楼大厦、庙宇和民居等。

这些建筑的布局和设计都非常精细,突出了宋代建筑风格的特点。

人物形象也是画中的重要组成部分,他们丰富多样,有官员、市民、农民等各个社会阶层的代表。

每一个人物都栩栩如生,生动地展示了当时社会各个方面的情况。

清明上河图中还清晰地表现了当时的商业繁荣。

画中的市场熙熙攘攘,人们争相购买各种商品。

有的人在街上吆喝着自己的货物,有的人忙着计算价格,有的人则在交流谈判。

这一切都展示了当时东京城商业繁荣的景象。

画中还可以看到不少服饰和装饰品,这些细节的描绘更加丰富了整幅画的内涵。

除了展示繁华景象,清明上河图也蕴含了一定的社会批判色彩。

画中的一些细节揭示了当时社会的弊端和不公。

例如,一些贵族人士骑马横行霸道,踩踏市民;有的官员则滥用职权,欺压百姓。

这种对社会弊端的揭露,使得该作品超越了单纯的描述,具有了强烈的思想性。

清明上河图是中国古代绘画艺术中的瑰宝,它以其精细入微的细节描绘和独特的历史表达方式,在当今艺术界仍然备受赞誉。

这幅画在现代都市生活节奏快、人们繁忙的生活节奏中,给人们一种怀旧之情,让人们回味过去的繁荣与美好。

总之,清明上河图以其独特的表现方式和细致入微的描绘,再现了宋代东京城的繁华景象,展示了当时社会的繁荣和商业繁荣,同时也蕴含了一定的社会批判色彩。

这幅画不仅是一幅艺术杰作,也是研究宋代社会和历史的重要参考资料。

清明上河图赏析清明上河图是中国古代绘画艺术中的一幅重要作品,被公认为是中国绘画史上的巅峰之作。

这幅图是北宋时期的绘画家张择端所绘,描绘了当时汴京(今天的河南开封)城市的繁华景象和百姓生活的种种场景。

本文将对清明上河图进行赏析,以便更好地欣赏这幅杰出的艺术作品。

清明上河图整体结构宏大,布局精妙。

整幅画分为上、中、下三部分,以汴河为界。

上部展现了宫室殿阁和贵族人家的建筑气象,中部展示了市井繁华,下部描绘了农村景象。

通过这样的分层结构,画面生动地展示了北宋时期城市的鼎盛与生机。

在整幅画的构图上,张择端巧妙地采用了透视手法。

远近与大小的差异使得画面更加丰富,更具立体感。

观者可以感受到船只在水上航行的躁动、人群在街道上行走的热闹以及建筑物在远近处错落有致的错觉。

清明上河图中融入了丰富的细节描绘,使得画面更加生动。

比如,画中出现了马车、船只、行人、商贩以及各种各样的建筑物。

这些细节展示了北宋时期城市中的日常场景,使观者能够更好地了解那个时代的生活和风俗。

在观赏这幅作品时,观者可以从中发现很多有趣的细节,深入了解那个时代的文化和社会背景。

色彩运用也是清明上河图的亮点之一。

张择端巧妙地运用了各种颜色,以表现不同的情景和氛围。

比如,上部使用了高亮丽的颜色,展示了宫殿与贵族家庭的奢华;中部采用了大量的暖色调,突出了市井的繁华和喧闹;下部则运用了深色和浅色相间的色彩,传递了乡村的朴实和宁静。

色彩的应用使整幅画充满生机和活力,并且体现了北宋时期城市的热闹和多彩。

除了上述特点,清明上河图还通过绘画技巧为观者提供了多个视角。

张择端应用了透视、远近和大小的变化等手法,使得观者可以从不同的角度欣赏画面中的不同景物。

观者可以通过细细观察,逐渐发现画面中隐藏的细节和故事。

总的来说,清明上河图是中国绘画艺术中的一幅杰作。

不仅展现了北宋时期城市的繁华与生活场景,还通过绘画技巧和细节描绘赋予了画面更多的层次和深度。

观赏这幅作品有助于我们更好地了解中国古代的社会文化,也是对中国绘画艺术的一次美妙的体验。

清明上河图赏析清明上河图,是北宋画家张择端所绘的一幅卷轴画作,被誉为中国宋代绘画艺术的巅峰之作。

该作品创作于五代北宋时期,描绘了当时都城东京汴京(今河南开封)繁荣盛景和社会生活的方方面面。

清明上河图以其细腻的绘画技巧、丰富的细节描绘和独特的构图手法,成为中国绘画史上的传世之作,对后世的艺术创作产生了深远的影响。

整幅画作共卷含17段,呈“左青龙、中故宫、右白虎”之势,并可分为内圈和外圈两部分。

外圈展示了当时汴京城市的繁荣景象,细腻丰富的绘画技巧表现了人们熙熙攘攘的日常生活和各行各业的生计景象,包括农民、商贾、僧侣、官吏、士人等各个社会阶层的人物形象和各类建筑物。

内圈则是汴京城市的核心地区,主要描绘皇宫、官署和寺庙等重要建筑,以及贵族的生活场景等。

通过观赏清明上河图,不仅可以深入了解宋代城市的面貌和社会风貌,还能体会到古代人们的生活状态和时代氛围。

画中细腻的笔触和丰富的细节描绘,不仅仅是对人物和物件的写实,更展现了画家丰富的想象力和对人文关怀的表达。

例如,画中有许多细小的元素描绘了人们的日常生活场景,如街头巷尾的活动、渡船上的人群、商贩的叫卖声等,以及丰富多样的门窗、瓦片、货船等建筑和工具,使得整幅画作更具立体感和层次感。

另外,清明上河图的构图也非常精妙,通过透视的手法呈现了一种近小远大的效果,使得画面更加立体且生动。

画中人物的安排和布局也极为讲究,画家将各类人物、建筑和自然景物有机地融合在一起,使得画面的整体氛围更加和谐。

同时,画家还通过各种绘画技巧刻画了人物的丰富表情和动态,使得人物形象栩栩如生,充满了生命力。

由于清明上河图的绘制时间较早,经过千年岁月的磨蚀,画作的保存状态并不完好,但仍然能够辨识出画中的各类人物、建筑和景物,并感受到当时社会的繁荣和活力。

因此,尽管画作现已失去了原本的色彩,但它仍然是研究中国古代社会历史和绘画艺术的重要资料,对后世艺术家产生了深远的影响。

总而言之,清明上河图是中国绘画史上的经典之作,通过细腻的绘画技巧、丰富的细节描绘和独特的构图手法,生动地展现了北宋时期汴京城市的繁荣景象和人们的日常生活。

《清明上河图》——全文、分图细赏析!《清明上河图》——全文、分图细赏析!本文转载自泊宁者《《清明上河图》——全文、分图细赏析!》张择端(1085~1145),字正道,东武(今山东诸城)人《清明上河图》是著名风俗画作品,绢本,长卷,淡设色,原图长528.7厘米,高24.8厘米。

《清明上河图》创作于公元十二世纪,就像是一架录像机,把北宋京城汴梁和汴河两岸的人物风景,从城里到城外都记录了下来,我们今天看了,就如同亲临其境。

最早的版本属于北宋画家张择端(1085~1145)的作品,现今典藏在北京故宫博物院。

《清明上河图》同时也是一幅写实主义的伟大作品,画面宏伟壮阔,笔法严谨精细,把社会风俗画推进到更高的阶段。

宁静的乡村《清明上河图》画的是北宋首都汴京的东南一角。

汴京即今天的开封市,在河南省会郑州以东陇海铁路线上。

早在战国时代,魏国就把都城迁到这里,当时叫大梁。

以后五代时期的梁、晋、汉、周都在这里建都。

北宋承袭后周政权仍都在此。

从梁建国开始到北宋末年,二百余年的经营,其繁华景象可想而知。

后来金朝也在这里建都,元灭金后这里不再是都城,加之战乱频仍,黄河缺口,汴河失修,整个都城被漫漫的黄沙湮没,我们从何处去找寻昔日繁华呢,就让我们展开《清明上河图》,去作一次九百余年前的汴京之游罢。

画面是从右至左而展开的。

最先映入我们眼帘的,是汴京城外东南远郊农村。

广漠的田野,河渠纵横。

岸边老树杈枒,新芽未吐。

薄雾轻笼,略显寒意,正是早春天气。

有一队驮着木炭的小毛驴,沿着河渠迎面而来,走在前面的童子忙将毛驴向小桥方向驱赶,使我们仿佛听到踢踏的蹄声和赶驴的吆喝声,清脆而响亮,冲破寂静,顿时使整个原野活跃了起来。

“淡薄春风却似秋”,“绿纹溪水趁桥弯”,这些宋人的诗句,多么像画中的景物!行过小桥,是一个路边歇脚店,门前搭着凉棚,摆放着椅凳,它是专为那些远道而来的商贩和苦力开设的。

看来时候尚早,客人还没有到来,只有主人在屋后忙活着。

店后一带短篱,连接着几家茅舍。

《清明上河图》分图细赏析张择端(1085~1145),字正道,东武(今山东诸城)人《清明上河图》是著名风俗画作品,绢本,长卷,淡设色,原图长528.7厘米,高24.8厘米。

《清明上河图》创作于公元十二世纪,就像是一架录像机,把北宋京城汴梁和汴河两岸的人物风景,从城里到城外都记录了下来,我们今天看了,就如同亲临其境。

最早的版本属于北宋画家张择端(1085~1145)的作品,现今典藏在北京故宫博物院。

《清明上河图》同时也是一幅写实主义的伟大作品,画面宏伟壮阔,笔法严谨精细,把社会风俗画推进到更高的阶段。

宁静的乡村《清明上河图》画的是北宋首都汴京的东南一角。

汴京即今天的开封市,在河南省会郑州以东陇海铁路线上。

早在战国时代,魏国就把都城迁到这里,当时叫大梁。

以后五代时期的梁、晋、汉、周都在这里建都。

北宋承袭后周政权仍都在此。

从梁建国开始到北宋末年,二百余年的经营,其繁华景象可想而知。

后来金朝也在这里建都,元灭金后这里不再是都城,加之战乱频仍,黄河缺口,汴河失修,整个都城被漫漫的黄沙湮没,我们从何处去找寻昔日繁华呢,就让我们展开《清明上河图》,去作一次九百余年前的汴京之游罢。

画面是从右至左而展开的。

最先映入我们眼帘的,是汴京城外东南远郊农村。

广漠的田野,河渠纵横。

岸边老树杈枒,新芽未吐。

薄雾轻笼,略显寒意,正是早春天气。

有一队驮着木炭的小毛驴,沿着河渠迎面而来,走在前面的童子忙将毛驴向小桥方向驱赶,使我们仿佛听到踢踏的蹄声和赶驴的吆喝声,清脆而响亮,冲破寂静,顿时使整个原野活跃了起来。

“淡薄春风却似秋”,“绿纹溪水趁桥弯”,这些宋人的诗句,多么像画中的景物!行过小桥,是一个路边歇脚店,门前搭着凉棚,摆放着椅凳,它是专为那些远道而来的商贩和苦力开设的。

看来时候尚早,客人还没有到来,只有主人在屋后忙活着。

店后一带短篱,连接着几家茅舍。

茅檐低小,大门朝向谷场,大石碾滚闲置在那里,空寂无人。

也许是农忙尚未到来。

屋后老树成林,树梢上还有鸟窝,也不见鸟飞。

清明上河图赏析清明上河图是宋代的名画,读介绍的文章,观赏画作,感受它的美。

下面是由小编为大家整理的“清明上河图赏析”,仅供参考,欢迎大家阅读。

清明上河图原文《清明上河图》是我国古代绘画中极其珍贵的代表作品,在世界艺术长廊中也是不可多得的文化遗产。

《清明上河图》是宋代画家张择端的作品。

这是一幅表现北宋都城汴梁(今河南开封)和汴河两岸清明时节风俗世情的长卷。

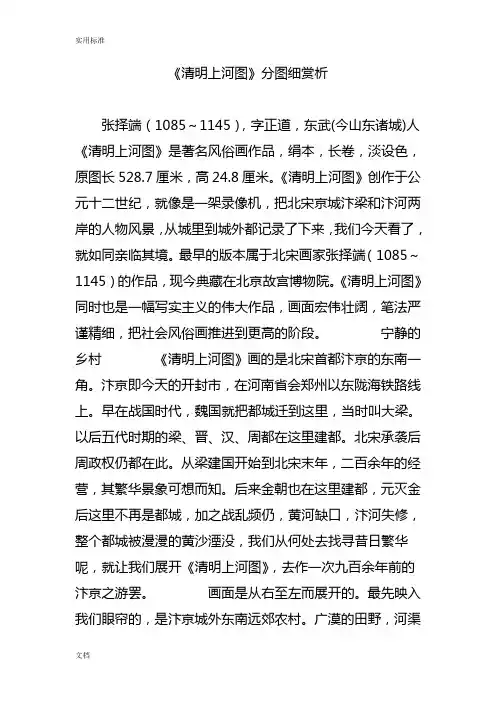

画面的内容可分为三个部分。

第一部分描绘市郊的景象。

初春的清晨薄雾尚未散尽,一片枝芽萌动的小树林,数间农舍掩映其中;农田初绿,阡陌纵横,赶集的人们和驮贷物的骡马从条条道路向城里进发。

在汴河码头停泊着数条大船,其中有一条装满了粮食,一些人正在忙着搬运。

顺着波光粼粼的汴河展卷看去,画面进入第二部分。

屋宇错落,古柳参差,临河的茶肆之中,摆着桌凳。

河中船只往来不断。

一座精致的拱桥,宛若飞虹,沟通两岸。

行人众多,车水马龙,人声鼎沸,热闹非凡。

一艘木船正要穿过拱桥,桅杆已经放倒,船工握篙盘索。

桥上桥下,许多行人驻足观看。

从人们张嘴挥臂的动作中,似乎听到了船工们吆喝的号子声和众人的喝彩声。

下桥穿街,走过一座巍峨的城门楼,便来到最繁华的街市。

这是第三部分描绘的景象。

这里酒楼茶肆、宅第店铺鳞次栉比,贷物五光十色、种类繁多,市招高挂,买卖兴隆。

街市上,士农工商,男女老幼,骑马的,乘轿的,购物的,叫卖的,摩肩接踵,熙熙攘攘,真可谓"百家技艺向春售,千里农商喧日昼",好一派繁荣昌盛的景色。

穿过十字路口,再往前行,可是汴京的皇宫重地?画面到此戛然而止,给观众留下想象的余地。

《清明上河图》从郊外田野、汴河两岸,一直描绘到市井、街道,规模宏大,场面繁杂,作者巧妙地利用鸟瞰的构图方式,将浩大繁复的场面妥贴地置于长不过两丈、高不过一尺的画面上。

据统计,全图共画人物五百五十余个,各种牲畜五六十匹,不同车轿二十余辆,大小船只二十余艘,各种房屋三十余幢。

无论是状物还是画人,笔笔精致,一丝不苟,达到了生动准确、惟妙惟肖的境界。

清明上河图赏析清明上河图是中国宋代画家张择端所创作的一幅卷轴画作,也是中国古代绘画艺术的杰出代表之一。

该画作描绘了北宋时期的都城东京(今天的开封市)的繁华景象,通过细腻而精确的描绘,展示了当时社会的方方面面,不论是城市建筑、市井百姓还是日常生活场景,都被生动地呈现在观众面前。

清明上河图在文化、艺术、历史等方面都具有较高的价值,下面将对这幅画作进行详细的赏析。

画面整体组成清明上河图是纸本设色绢墨的卷轴画作,全长约5.27米,高近25厘米,共分为十二个局部,通过不同局部的描绘,形成一个整体连贯的城市景象。

画面从右至左呈现了城市的街道、建筑、市井百姓和各种日常场景,甚至还刻画了一些事件和细节。

整个画面以河流贯穿其中,画面中的船只和桥梁增加了画面的层次感和动感。

城市风貌和建筑画面中的建筑物丰富多样,有官府、寺庙、民居、府邸等。

根据建筑物的规模和风格,可以看出当时城市的繁荣程度和社会等级的差异。

一些建筑物的细腻描绘和精巧构图,展示了宋代建筑的特点和风貌。

此外,画面中还有一些旗杆、城墙、城门等细节,展示了宋代城市防御系统的完善程度。

市井百姓和日常生活场景在画面的中部,可以看到市井百姓的繁忙景象,形象描绘了当时不同阶层的人们的生活状态。

有的人在筹备市场,有的人在街头游玩,有的人在经商,有的人在载货。

画面中还描绘了一些小贩、艺人、神棚等,展示了当时市井生活的多样性和热闹场景。

细节和事件清明上河图以其丰富的细节和描绘的事件而闻名。

画面中的小人物、动物和活动场景构成了画面的重要组成部分。

有的小人物展示了不同职业的工作状态,有的小人物在垂钓、闲逛或者追逐玩耍。

同时,画面中还出现了一些事件,比如便衣捕贼、祝寿喜庆等,这些事件给画面增添了一种生活的氛围,也增加了画面的趣味性。

色彩运用和技法清明上河图以其精湛的色彩运用和绘画技法而备受称赞。

画面中运用了丰富的色彩,通过明暗对比和层次感的处理,使整个画面显得层次分明。

同时,画面中的细节描绘细腻入微,用笔精细,突出了人物和建筑物的形象特点。