美军天基红外预警系统(下)

- 格式:pdf

- 大小:305.41 KB

- 文档页数:3

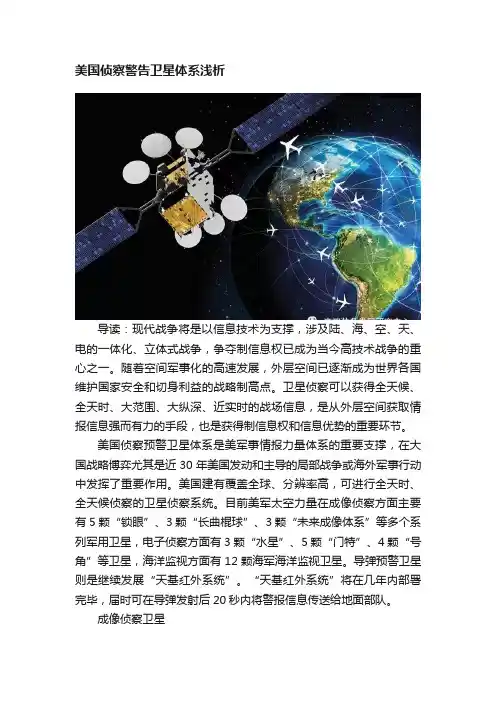

美国侦察警告卫星体系浅析导读:现代战争将是以信息技术为支撑,涉及陆、海、空、天、电的一体化、立体式战争,争夺制信息权已成为当今高技术战争的重心之一。

随着空间军事化的高速发展,外层空间已逐渐成为世界各国维护国家安全和切身利益的战略制高点。

卫星侦察可以获得全天候、全天时、大范围、大纵深、近实时的战场信息,是从外层空间获取情报信息强而有力的手段,也是获得制信息权和信息优势的重要环节。

美国侦察预警卫星体系是美军事情报力量体系的重要支撑,在大国战略博弈尤其是近30年美国发动和主导的局部战争或海外军事行动中发挥了重要作用。

美国建有覆盖全球、分辨率高,可进行全天时、全天候侦察的卫星侦察系统。

目前美军太空力量在成像侦察方面主要有5颗“锁眼”、3颗“长曲棍球”、3颗“未来成像体系”等多个系列军用卫星,电子侦察方面有3颗“水星”、5颗“门特”、4颗“号角”等卫星,海洋监视方面有12颗海军海洋监视卫星。

导弹预警卫星则是继续发展“天基红外系统”。

“天基红外系统”将在几年内部署完毕,届时可在导弹发射后20秒内将警报信息传送给地面部队。

成像侦察卫星“锁眼”卫星是美国军用光学侦察卫星,已经发展了12个型号。

KH系列卫星主要由洛克希德·马丁公司研制,美国国家侦察局负责运行,为美国提供了重要的军事侦察能力。

“锁眼”系列成像侦察卫星是当今世界最为先进的光学成像侦察卫星,搭载有可见光、红外、多光谱和超光谱传感器等光学成像侦察设备,最高分辨率达到0.1米。

KH-12卫星是该系列最先进的型号,轨道高度为300km/1000km,倾角97.9°。

KH-12卫星发射质量超过15000kg,干质量约10000kg。

卫星直径4m,长约15m,其中前部的有效载荷舱长约11m,用于承载相机系统;卫星支持舱长约4m,装有卫星电子设备和推进分系统。

星体两侧装有2副刚性太阳翼,对太阳单轴定向,功率3kW。

卫星配备的KH-12相机光学系统仍采用反射式卡塞格伦系统,口径约为3m 左右,地面分辨率0.1m,是现今分辨率最高的光学侦察卫星。

独家美军“天基红外系统”一体化试验鉴定分析及启示1 卫星一体化试验鉴定概述美国国防部在2008年12月发布的DoD I5000.2中给出了一体化试验鉴定的定义:一体化试验鉴定是指项目主任应协同用户及试验鉴定部门,对研制试验与鉴定、作战试验与鉴定、实弹试验与鉴定、系统互操作性试验、信息保证试验以及建模与仿真工作进行协调,以形成一个有效的连续统一体,避免进行单一试验和重复性试验,充分利用试验资源,缩短研制时间,并将试验鉴定工作紧密地和需求制定,以及系统设计与研制相结合。

而美国空军在实践中发现,虽然有了一体化试验鉴定的思想指导,但由于卫星装备的特殊性,其试验鉴定过程中仍存在不少问题。

如在研制试验与鉴定阶段,测试环境严重受限,作战现实性差,无法全面评估装备作战能力。

再如卫星的作战试验大多是在发射入轨之后才开始实施,导致在作战试验中发现的问题和缺陷难以纠正。

针对这些在试验中暴露出的具体问题,美国空军在原有试验鉴定程序的基础上,于2004年提出了“空间试验倡议”(STI),后演化成为“空间作战试验鉴定模型”(SOTEM)。

其主要原则是:①最大化太空作战试验与鉴定的早期影响机会;②一体化试验贯穿整个采办周期;③灵活的分析与报告;④开展系统体系评价。

在随后的装备采办过程中,美国空军一直完善SOTEM及其宗旨,并将其用于多个卫星研制项目,降低了试验成本、缩短了试验周期、提高了装备的性能。

“天基红外系统”(SBIRS)就是典型案例。

2 “天基红外系统”一体化试验鉴定实践分析“天基红外系统”基本情况“天基红外系统”是美国新一代导弹预警卫星系统,用于接替美国现役的“国防支援计划”(DSP)。

“天基红外系统”可以实现导弹预警、导弹防御、技术情报获取和战场空间扫描这4个领域的技术支持,具备更宽的探测频谱和更快的探测速度。

“天基红外系统”原计划由天基高轨部分(SBIRS-High)和低轨部分(SBIRS-Low)组成。

2002年,美国调整天基预警卫星发展计划,将低轨部分拆分成独立的“空间跟踪与监视系统”(STSS),高轨部分保留“天基红外系统”的名称。

美国导弹防御系统全域红外探测装备发展、体系分析及能力预测范晋祥中国航天科技集团公司八院八部摘要:红外探测跟踪系统在美国目前部署的弹道导弹防御体系中,尤其在弹道导弹发射早期预警和动能拦截弹高精度制导等方面,起着关键的作用。

为了进一步完善和改进其弹道导弹防御体系,近年来美国正在进一步发展新一代的弹道导弹防御红外系统与技术,正在大力发展改进弹道导弹发射早期预警能力的天基高轨道红外预警系统,发展旨在实现对弹道导弹威胁的全弹道(从助推段到中段、末段)监视跟踪的空间监视与跟踪系统,发展先进的、高性能大规格红外焦平面阵列、双色(多色)大规格红外焦平面阵列以提高星载红外告警系统、天基监视与跟踪系统以及动能拦截弹红外导引头的性能,发展用于拦截效果评估和弹道导弹发射早期预警性能改进的先进的多光谱、超光谱探测技术,此外还在发展用于弹道导弹防御的机载红外探测系统,以构建包括天基高轨早期预警、天基低轨全弹道跟踪、机载助推段、上升段跟踪和弹载跟踪导引的弹道导弹防御全域红外探测武器装备。

本报告概述了近年来美国弹道导弹防御系统中红外系统与技术的新进展,分析了美国弹道导弹防御系统的全域红外探测武器装备的体系构成,预测了美国未来弹道导弹防御系统红外探测装备的能力。

关键词:弹道导弹防御系统、导弹防御、预警卫星、空间目标监视与跟踪系统、动能拦截器、导引头、红外、焦平面阵列1 弹道导弹防御红外探测、跟踪系统发展简况红外探测跟踪系统与动能拦截弹红外导引头在美国目前部署的弹道导弹防御系统中起着举足轻重的作用,天基红外预警系统是导弹防御系统实现对弹道导弹发射的早期预警的关键,是确保实施成功拦截的先决条件,而动能拦截器红外导引头则是拦截目标的关键。

然而,美国目前部署的弹道导弹防御系统仅具备初始作战能力,尚不具备助推段、上升段防御能力,以地基、海基雷达为主的弹道导弹防御探测跟踪传感器不具备对弹道导弹威胁的全球范围内的持久监视、跟踪能力,而且原有的天基红外预警系统也存在着一些固有的缺点,如不能跟踪中段飞行的导弹,对国外设站的依赖性大,在南北极地区存在一些无法监视的盲区,星上红外探测器扫描速率低、频段少,对射程近的战区导弹难以给出充足的预警时间,虚警问题始终未得到根本解决,目前装备的动能拦截弹也存在着识别能力不足的缺点。

1美国预警卫星系统分析摘 要 美国已经装备应用的预警卫星系统主要是国防支援卫星系统(DSP),正在研制并将替代DSP 的是天基红外系统(SBIRS)。

本文详细介绍并分析了两个系统的基本情况,比较了两个系统的技术性能,给出了计算探测预警概率的模型。

随着世界大国对弹道导弹防御系统研制的不断升温,作为弹道导弹防御系统重要组成部分的预警系统也愈来愈受到人们的关注。

就预警而论,可分为地面预警雷达系统与空间预警卫星系统。

随着弹道导弹技术的发展,预警卫星系统逐渐显露出其优势,目前世界上预警卫星主要集中于美、俄两国,其中美国最为发达。

下面我们把视野放在美国的预警卫星系统范围内来研究。

迄今为止,美国已装备应用的预警卫星系统主要是国防支援卫星系统(DSP ),正在研制并将于2010年左右全面承担导弹预警任务的是天基红外系统(SBIRS)。

下面就针对DSP 、SBIRS 的情况作分析。

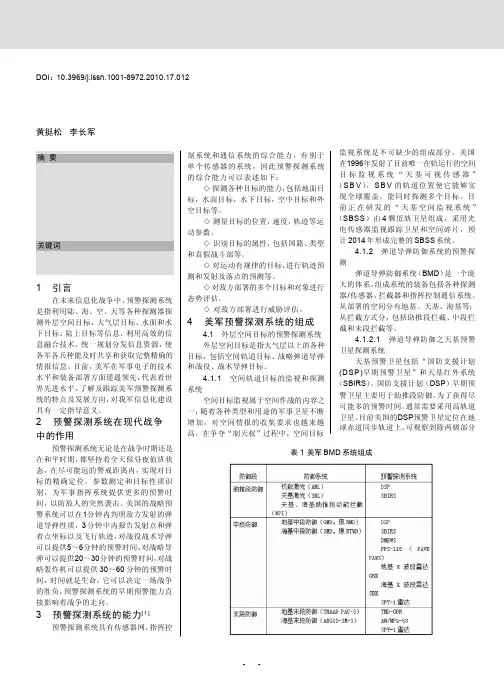

l DSP 预警卫星系统如图1所示。

图1 “国防支援计划”卫星1.1 主要任务DSP的主要目的是对来袭的洲际导弹进行预警。

首要任务是实时的探测并报告导弹和航天器的发射,同时还承担监视核爆炸、监督核试验条约的履行情况和收集其感兴趣的红外辐射数据的任务。

1.2 发展过程及技术特点DSP计划自上世纪70年代初开始执行至今已有30余年的历史,已发展了三代并经历了试用阶段、应用阶段和完成阶段的发展历程。

(1)1970~1974年为试用阶段,1975~1978年为试用改进阶段。

在此阶段共发射了7颗卫星,常驻卫星有3颗,称此阶段的卫星为第一代,主要技术特点是:∙红外敏感探测器采用2000个探测元的硫化铅线阵列,结合电荷耦合器件(CCD)技术,其探测波长为2.7μm,光谱带宽约为0.1μm,能提供地平线下的覆盖范围。

∙使用这种接近大气吸收带中心的窄光谱波段进行探测,有效地抑制了地球和大气背景的辐射干扰,从而降低了虚警概率,但由于需要等到导弹穿出约8km 的云层才能对其进行探测,故而减少了预警时间。

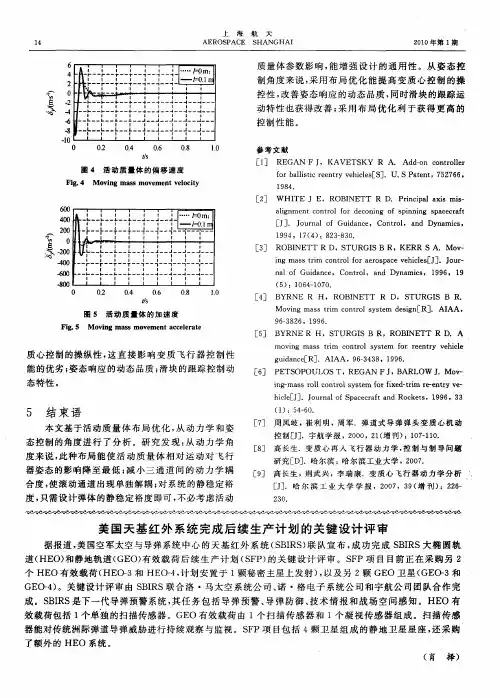

美国导弹防御系统的组成一、组成BMD系统由4个部分组成,即预警系统、跟踪制导系统、地基拦截弹(GBI),以及作战管理、指挥、控制、通信系统(BMC )。

下面就其各部分的具体功能、技术性能及部署情况进行详细叙述。

1.1 预警系统BMD系统的预警系统包括两大部分:一部分是部署在空间的预警卫星,用于探测敌方导弹的发射,提供预警和敌方弹道导弹发射点和落点的信息,近期用现有的国防支援计划(DSP)预警卫星,远期用正在研制的天基红外系统(SBIRS)预警卫星;另一部分是改进的地基早期预警雷达(UEWR)。

它们共同组成天基近地轨道、同步轨道和地基预警系统。

目前美国BMD系统仍由DSP系统提供导弹预警能力。

DSP系统由若干地球同步轨道卫星和一个海外地面站、一个美国本土地面站和移动地面终端组成。

每一颗卫星能观察近半个地球并能探测其视野内的来自任何位置的导弹发射。

卫星采用一种旋转方式使红外探测器阵列扫过地球的表面,来探测助推阶段的导弹尾焰。

早期预警卫星所获得的有关数据被传输到位于科罗拉多州夏延山的BMD系统作战管理中心。

根据早期预警卫星所提供的有关来袭导弹助推时间、发射地点及大致弹道参数等信息,作战管理中心将确定该导弹是否可能威胁到美国领土以及BMD系统是否必须对其实施拦截。

SBIRS靠敌方发射导弹时喷射的火焰的红外辐射信号来探测导弹。

作为预警卫星系统改进的一部分,它最终将取代DSP系统。

在NMD系统计划中,SBIRS系统探测器将捕获和跟踪整个弹道上的弹道导弹。

这一信息将为BMC 子系统提供尽可能早的预测弹道。

SBIRS由高轨道卫星、低轨道卫星和联合地面站组成。

高轨道卫星将提供威胁导弹的发射、助推飞行阶段和落点区域的红外数据。

它包括4颗地球同步轨道卫星、2颗大椭圆轨道卫星。

低轨道部分由约24颗低轨道、大倾角卫星组成,主要提供弹道中段的精确跟踪和识别。

低轨道卫星具有更高的分辨率,它还可能为GBI提供超视距制导,从而大大增加拦截弹的防御区域。

美国西太平洋地区导弹防御系统建设情况分析导弹防御系统是美国亚太安全战略的重要组成部分。

美军在1993年正式提出“战区导弹防御计划”路线图时就表示,要将东亚地区作为重点,建成以美国为主,日、韩、澳大利亚以及台湾地区参加的“联合战区导弹防御体系”。

随着其重返亚太战略的不断推进,美国将更加重视在西太平洋地区的导弹防御系统建设与发展。

美国西太平洋地区导弹防御系统部署现状目前,美国已经开始在西太平洋地区部署陆基和海基弹道导弹防御系统,并加紧开展与盟友的导弹防御合作,充分利用日本、韩国的战略资源,建设强强联合、情报共享的导弹防御体系。

预警探测系统美国在西太平洋地区的导弹预警探测除了得到“国防支援计划”(DSP)、“天基红外系统”(SBIRS)、“空间跟踪与监视系统”(STSS)等天基预警探测系统的支援外,还重点部署了陆基预警雷达和海基“宙斯盾”系统。

陆基预警雷达主要是部署在日本航空自卫队车力基地(青森县)的AN/TPY-2陆基X波段雷达。

该雷达隶属美陆军第94防空反导司令部,是一种多功能雷达,可以搜索、探测、跟踪和识别弹道导弹威胁,并与其他弹道导弹防御系统无缝集成。

目前,美国还计划在日本部署第二部X波段雷达,初步选定京都西北部的丹后市航空自卫队基地作为部署基地。

除了前沿部署预警雷达外,美军还支持该地区的盟友购买或发展相关系统为其提供支持。

例如,美国将本土退役的“铺路爪”大型预警监视雷达出售给台湾,该雷达探测距离超过3000千米,可监视大陆东部纵深内陆地区的导弹发射。

这部预警监视雷达名义上为台湾建设,实际可能是美空军弹道导弹预警系统的组成部分。

此外,在美国支持下,日本也生产部署了用于导弹预警的J/FPS-5雷达,虽然雷达波长为L波段,探测和跟踪精度较差,但有效探测距离在1200千米以上,已分别部署在鹿儿岛县的下甑、本州岛中部的佐渡、青森的大凑和冲绳的与座岳4个基地,实现了覆盖日本全国的预警能力。

除陆基系统外,美国还在该地区部署了多艘“宙斯舰”舰,它们携带有AN/SPY-l多功能雷达,能对空中和海面目标进行自动搜索、检测、跟踪并对“标准-2”(SM-2)、“标准-3”(SM-3)拦截弹进行制导。

美军积极准备太空作战2001年1月22~26日,美国空军在科罗拉多州科罗拉多泉附近的施里弗空军基地,举行了首次代号为“ 施里弗-2001” 的太空作战模拟演习,其目的是探索在未来太空作战中有效夺取制太空权的方法。

国外军事分析家认为:此次太空作战模拟演习清楚表明,美军正在加紧准备实施太空作战。

事实上,早在20世纪50年代末期美军就提出了太空作战的思想。

进入80年代后特别是90年代以来,经过海湾战争、“ 沙漠之狐” 行动和科索沃战争等局部战争的实践后,美军更加重视太空作战的准备。

建立健全太空作战指挥机构美军认为健全的指挥机构是成功实施太空作战的关键。

早在80年代,美军就先后组建了各军种的航天司令部以及统管各军种航天力量的联合司令部--航天司令部。

1982年9月,美军成立了空军航天司令部,下辖第14航空队和第20航空队,前者主要负责航天发射、监视、预警及卫星控制等,后者主要负责全美洲际弹道导弹的指挥控制与日常维护。

1983年10月,成立了海军航天司令部(由海军作战部长直接领导),其主要职责是管理和维护海军航天资源,向海军部队及美军航天司令部提供航天支援,并为“ 国家航天能力战术利用计划” 提供舰队支援。

1958年9月,成立了具有联合指挥能力的航天司令部,下辖空军航天司令部和海军航天司令部,是美军九大联合司令部之一,该司令部在战时具有指挥各军种太空作战力量实施太空作战的权力。

1998年4月,为进一步完善太空作战指挥体系,美军又成立了陆军航天司令部,仍由联合航天司令部管辖。

90年代以后,为了适应未来太空作战的需要,美军对其太空作战指挥机构作了进一步调整、改革和优化。

1992年,美军将陆军航天司令部与陆军战略防御司令部合并组建为陆军战略防御与航天司令部,主要担负参与国防部的航天活动、领导反弹道导弹防御方面的研究计划等职责。

1993年12月,美军在范登堡空军基地组建了由空军航天司令部领导的太空作战指挥中心。

1999年底,又将太空作战指挥中心和航天与指挥控制局合并,组建为太空指挥、控制、通信、情报、监视与侦察中心,由美军航天司令部直接领导。

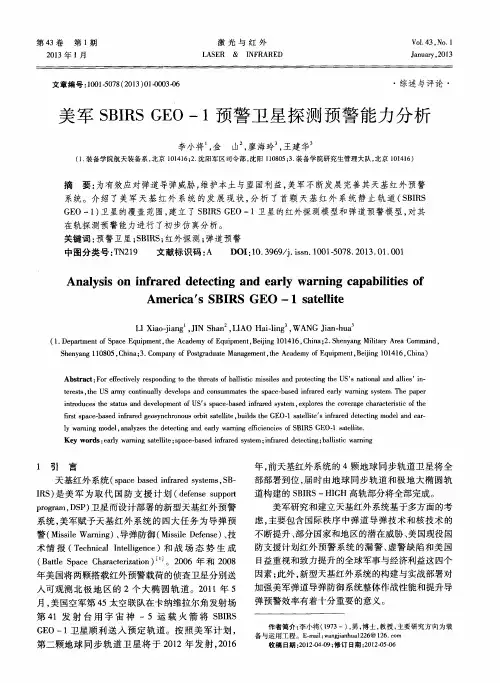

美空军“天基红外系统”(SBIRS)计划进入后续生产阶段佚名

【期刊名称】《航天器工程》

【年(卷),期】2009(18)3

【摘要】美国洛马公司2009年4月10日宣布,已提交“天基红外系统”(SBIRS)后续生产阶段方案,并与空军共同完成了初步设计评审。

SBIRS后续计划将完成星座的部署,要增加第3个和第4个高椭圆轨道(HEO)有效载荷,第3颗地球静止轨道(GE0)卫星,以及可选的第4颗地球静止轨道卫星。

洛马公司正在执行价值3.7亿美元的先进采办阶段合同,希望能在2009年晚些时候签署新增的GEO卫星和HEO有效载荷合同。

SBIRS原计划包含2个HEO有效载荷和4颗GEO卫星。

2008年,HEO-1及地面系统通过美国战略司令部的运行鉴定;HE0-2完成在轨校验。

GEO-1通过了声学试验。

2009年第一季度,GEO-1卫星开始试验最新飞行软件,预计在2010年发射;GEO-2有效载荷成功完成热真空试验。

【总页数】1页(P28-28)

【关键词】天基红外系统;生产阶段;地球静止轨道卫星;空军;SBIRS;GEO卫星;有效载荷;洛马公司

【正文语种】中文

【中图分类】V474.27;S831.4

【相关文献】

1.美空军发射天基红外系统(SBIRS)GEO-1卫星 [J],

2.美空军“天基红外系统”计划进入后续生产阶段 [J],

3.美国空军天基红外预警系统计划重新开始 [J], 胡琼静

4.美国低轨道“天基红外系统”进入计划确定和降低风险阶段 [J], 杨兢

5.美国天基红外系统完成后续生产计划的关键设计评审 [J], 肖择

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

美国战略反导预警体系美国的战略反导预警体系初创于20世纪50年代。

当时,为防止前苏联的核打击和战略轰炸机,美国和加拿大联合成立了位于科罗拉多州夏延山的“北美防空司令部”,即现在的“北美航空航天防御司令部”,建立起监测前苏联战略轰炸机的预警线,并成为当时美国国家战略预警体系的主体。

此后,随着导弹技术的飞速发展,美军又建立了“巡航导弹预警系统”和“弹道导弹颅警系统”,发展了相控阵雷达和预警卫星等。

进入21世纪后,美国基于国际政治,经济和军事形势的发展变化,明确了以绝对信息优势谋求绝对军事优势,以绝对军事优势谋求“绝对安全”的防务战略,而“9·11”事件的惨痛教训,更使美国深刻意识到作为国防安全“第一道防线”的战略反导预警体系的极端重要性,其组织体系和职能大大扩充,超出了当初单纯的防御前苏联战略武器的范畴,成为美国国家安全体系的重要组成部分,担负了防范外来威胁、维护美国本土安全的重要任务。

战略轰炸机和巡航导弹预警系统该系统主要由远程预警系统、近程预警系统、空中预警系统和联合监视系统等几部分组成,主要用于对来袭战略轰炸机、巡航导弹早期发现、识别、跟踪、定位和预警。

远程预警系统远程预警系统也叫“北方预警线”系统,是从远程预警线发展而来的,包括超视距后向散射雷达系统和北方预警系统,主要用于防御从北极方向来袭的战略轰炸机、低高空巡航导弹及其它远距离空中目标。

其中超视距后向散射雷达系统探测距离可达900~3500千米,能够对探测距离内的战略轰炸机、低空飞机以及在较高空飞行的巡航导弹提供全高度监视,对超声速飞机可提供1~1.5小时预警时间,而常规雷达一般则只能提供约10分钟的预警时间。

目前,美国在其东西海岸、北部地区和阿拉斯加各设有一个超视距后向散射雷达站,可对3500千米以内从大西洋、太平洋及北美上空来袭的各类空中目标进行探测监视。

北方预警系统由AN/FPS一117、AN/FPS-124(V)等54个雷达站组成,用于替代原分布在阿拉斯加到加拿大拉布拉多的31部远程预警雷达。

一、美国的预警卫星美国的导弹预警卫星系统,从“导弹探测预警卫星”(MIDAS)、“弹道导弹预警系统”(BMEWS),到“国防支援计划”(DSP)卫星群,迄今已经走过了40多年的发展历程。

目前美国使用的预警卫星系统是第三代“国防支援计划”预警卫星系统。

该系统于1989年开始发射,预计到2010年左右退役。

目前“国防支援计划”星座由4颗工作星和1颗备份星组成。

4颗工作星分别定点于西经37度(大西洋位置)、东经10度(欧洲位置)、东经69度(印度洋位置)和西经152度(太平洋位置),备份星则定点于东经110度(东印度洋位置)。

工作星固定地对地球上某一地区进行扫描,昼夜对地面进行监视,分别由本土地面站、欧洲地面站和其它海外地面站控制。

卫星虽然运行在地球静止轨道上,但也具有莫尔尼亚型大椭圆轨道能力,从而在必要时可使整个星座能有效地实施全球覆盖。

星上装有改进的红外探测器、一台带望远镜头的高精度电视摄像机、信息处理系统和通信系统。

卫星采用三轴稳定方式工作,整星采取了加固措施。

由于“国防支援计划”系统对战术弹道导弹预警能力不足、中段跟踪能力欠缺,因此美国国防部于1994年年底决定以“天基红外系统”取代“国防支援计划”系统。

“天基红外系统”的基本目标是完善对战略弹道导弹的预警能力,扩展对战术弹道导弹的预警能力。

实际上它将承担导弹预警、导弹防御、技术情报和作战效果分析四项任务。

这一新的导弹预警系统将现有的开发研究计划融合成一个系统,以满足21世纪美军对全球范围内战略和战术弹道导弹预警及天基红外监视的需要。

“天基红外系统”是由高轨道部分(SBIRS-High)和低轨道部分(SBIRS-Low)组成的复合型预警卫星系统。

其中高轨道部分包括4颗地球同步轨道卫星及两颗大椭圆轨道卫星,主要用于探测、跟踪处于助推段的弹道导弹;低轨道部分称为“空间与导弹跟踪系统”,可由12~30颗低地球轨道卫星组成,主要用于捕获、跟踪在中段飞行的弹道导弹,还可改善对弹道导弹发射点及弹头落点的定位能力,并能提示其它探测器对导弹进行跟踪。

军 事 纵 横美国天基预警系统发展分析张保庆天基预警系统探测范围广、预警时间长,可为弹道导弹防御和实施反击提供及时预警信息。

美国最先发展天基预警卫星系统,先后部署了多种型号的天基预警系统,包括“国防支援计划”“天基红外系统”“空间跟踪与监视系统”等。

当前,美国已形成了高低轨结合,预警、跟踪和识别功能复合的天基预警系统,性能先进,可为美国提供强大的弹道导弹预警能力。

美国天基预警系统发展现状天基预警系统是美国反导体系的重要组成部分,可以为国家领导、作战指挥官、情报机构以及其他关键决策人员提供及时、可靠、准确的导弹预警与红外监测信息,使美国在全球导弹发射探测、弹道导弹防御、技术情报搜集及战时态势感知等方面的能力极大增强。

美国现役天基预警系统主要包括4颗“国防支援计划”(DSP)卫星、3个“天基红外系统”大椭圆轨道卫星载荷、2颗“天基红外系统”(SBIRS)地球同步轨道卫星和2颗“空间跟踪与监视系统”(STSS)低轨卫星。

DSP卫星系统 DSP卫星系统是美国部署的第一种实用型预警卫星系统,先后研制部署了三代,共23颗卫星。

经过三代发展,DSP卫星在探测战略弹道导弹方面已达到相当成熟的实战水平。

然而,由于技术原因,DSP卫星系统存在一些问题,如无法跟踪中段飞行的导弹、扫描速度过慢、对国外设站依赖性强、存在虚警现象等。

而且DSP卫星系统对助推段燃烧时间短、射程近的战区导弹的探测能力十分有限,难以留有充足预警时间。

鉴于以上因素,美国决定不再继续发展DSP卫星系统,重点发展SBIRS卫星系统和STSS卫星系统,以逐步取代DSP卫星系统。

当前,仅有4颗DSP卫星在轨服役,卫星位于地球同步轨道,主要任务是为美国指挥机构和作战司令部提供导弹发射的探测和预警。

SBIRS卫星系统美国于1995年提出发展SBIRS卫星系统,最初的方案是构建一个由4颗地球同步轨道(GEO)卫星、2个大椭圆轨道(HEO)有效载荷和24颗低地球轨道(LEO)卫星以及地面系统组成的有机整体。

Space Based Infrared SystemPublished November 09, 2010Share on facebook0More Sharing Services0Share on twitter0PRINT | E-MAILMissionThe Space-Based Infrared System, or SBIRS, will be a key part of North America's missile early warning and defense systems. SBIRS will provide critical functions for protecting the United States and its allies by supporting four mission areas: missile warning, missile defense, battlespace awareness and technical intelligence.FeaturesThe SBIRS constellation will consist of infrared sensor, or IR, payloads on host satellites in highly elliptical orbit, or HEO, and two IR sensors each on dedicated SBIRS satellites in geosynchronous earth orbit, or GEO. The HEO sensor detects the launch of Submarine Launched Ballistic Missiles from the North Polar Region and can be tasked to perform other IR detection missions as well. The GEO scanning sensor performs the strategic missile warning mission, the global technical intelligence, as well as the initial phase of the strategic missile defense mission.It provides a shorter revisit time and greater sensitivity than the Defense Support Program, or DSP, satellite sensor over its full field of view. The GEO staring sensor performs the theater missile warning and defense missions, the battlespace awareness mission, the technical intelligence mission in focus areas, and the final phase of the strategic missile defense mission. It provides step-stare or dedicated stare operations over smaller geographic regions than the scanning sensor.Ground control and mission data analysis for the new SBIRS GEO satellites and HEO payloads will be performed by the 2nd Space Warning Squadron in the Mission Control Station at Buckley Air Force Base, Colo., as it currently conducts for the DSP satellites.Ground control of the HEO sensors is currently performed by the 11th SWS in the Mission Control Station Backup at Schriever AFB, Colo. The ground architecture also consists of the Interim Mission Control Station Backup in Boulder, Colo., relay ground stations located around the world and a mobile ground system.The SBIRS Survivable Endurable Evolution will replace the mobile ground system. The U.S. Army'sin-theater Joint Tactical Ground Stations units, which currently receive and process DSP data, will be transitioned to receive and process SBIRS sensor data.BackgroundThe Department of Defense recognized the need to replace the Defense Support Program system in a summer study completed in September 1994. SBIRS achieved Increment 1 Initial Operation Capability on Dec. 18, 2001 when the Mission Control Station consolidated command and control and data processing elements from legacy systems into a modern peacetime facility, processing all Air Force and other IR data in a fused manner.The first HEO payload was operationally certified by U. S. Strategic Command Dec. 5, 2008, for use in the strategic and theater missile warning missions. It has also been certified by the National Geospatial Agency for use in the technical intelligence mission. The second HEO payload was operationally certified by USSTRATCOM Aug 7, 2009.The first GEO satellite is expected to launch in calendar year 2011. SBIRS Increment 2 is the designation of the full deployment of the new SBIRS constellation of satellites and sensors, along with the new ground segment hardware and software. SBIRS is designed to perform these critical missions well into the 21st centuryGeneral CharacteristicsPrimary mission: Missile defense and warning, technical intelligence, battlespace awareness Contractor Team: Lockheed Martin, Northrop GrummanPowerplant: GEO, Requires approximately 2,361 watts (working power at end of life);HEO, Payload requires approximately 345 watts (maximum average)Dimensions: GEO, 7 ft x 6.3 ft x 19.7 ft (stowed), 48.6 ft x 22.4 ft x 19.7 ft (deployed);HEO: 6.8 feet x 3.9 feet x 2.9 feet (metric)Weight: HEO, 536 pounds (243 kilograms)Maximum Launch Weight: GEO, 10,656 pounds (4,833 kilograms)On-orbit Weight: GEO, 5,603 pounds (2,547 kilograms)Orbit Altitude:GEO, Approximately 22,300 miles (35,970 kilometers);HEO, ClassifiedDate Deployed: GEO, First launch expected in calendar year 2011Date Certified: HEO, Dec. 5, 2008Latest Satellite Block: HEO payloads 3-4 and GEO satellites 3-4 on contractGEO Satellite Unit Cost: $1,287.85* (average procurement unit cost as reported in the Defense Acquisition Executive Summary )Initial Operational Capability: Dec. 18, 2001 (Increment 1)Inventory: Classified。