第5章 汽油机混合气的形成和燃烧

- 格式:ppt

- 大小:774.50 KB

- 文档页数:50

发动机原理第五章汽油机混合气的形成和燃烧汽油机是一种内燃机,其工作原理是通过将空气和汽油混合后,利用火花塞点火将混合气体燃烧产生的能量转化为机械能。

汽油机混合气的形成是通过进气管、节气门和进气道来完成的。

当驱动节气门打开时,汽油喷油器会喷射适量的汽油进入进气道中。

同时,空气经过进气管进入气缸。

汽油和空气在进气道中混合,形成可燃混合气体。

混合气的形成过程中有几个关键参数需要控制,例如进气量、燃料喷射量和混合气的浓度。

进气量取决于节气门的开度,而燃料喷射量则由喷油器决定。

为了保证混合气的浓度适中,汽油机通常会配备一个氧传感器,根据氧气浓度的反馈来调节喷油量。

这样可以确保混合气的化学组成接近于最佳的燃烧比例。

燃烧是汽油机中最关键的环节,也是产生动力的过程。

当混合气被点火后,燃烧产生的高温高压气体会向外膨胀,推动活塞运动,驱动曲轴旋转。

混合气的点燃是通过火花塞完成的。

火花塞由中心电极和接地电极组成,中心电极中的电火花将混合气点燃。

燃烧的过程主要包括点火延迟期、燃烧期和尾气期。

点火延迟期是指在点燃混合气之前,混合气在活塞顶部开始自燃的时间。

延迟期的长短会受到很多因素的影响,如混合气的浓度、温度、压力等。

燃烧期是指混合气完全燃烧的时间,这一阶段混合气的能量会被释放并用于驱动活塞运动。

尾气期是指废气在活塞向下运动排出气缸的时间。

为了提高燃烧效率,汽油机通常会采用一些技术来增加混合气的起燃性、均匀度和稳定性。

例如,在进气道中安装气流直通装置可以提高混合气的均匀度;在燃烧室中设置喷油器可以将燃油直接喷到燃烧室中,提高了起燃性;通过调整点火提前角度可以改变燃烧时机,提高燃烧效率。

总结起来,汽油机混合气的形成和燃烧是通过控制进气量、燃料喷射量和混合气的浓度来实现的。

混合气的形成需要一系列的控制和调节来确保混合气的化学组成接近于最佳的燃烧比例。

燃烧则是通过点火将混合气燃烧产生高温高压气体,推动活塞运动,从而驱动汽油机工作。

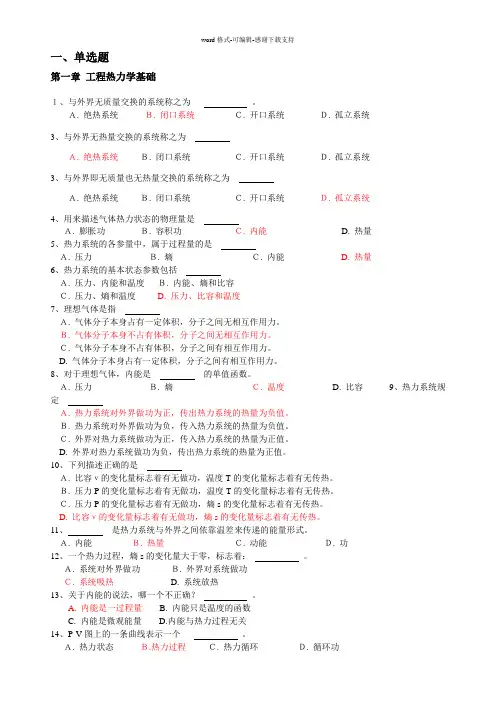

一、单选题第一章工程热力学基础1、与外界无质量交换的系统称之为。

A. 绝热系统B. 闭口系统C. 开口系统D. 孤立系统3、与外界无热量交换的系统称之为A. 绝热系统B. 闭口系统C. 开口系统D. 孤立系统3、与外界即无质量也无热量交换的系统称之为A. 绝热系统B. 闭口系统C. 开口系统D. 孤立系统4、用来描述气体热力状态的物理量是A. 膨胀功B. 容积功C. 内能 D. 热量5、热力系统的各参量中,属于过程量的是A. 压力B. 熵C. 内能 D. 热量6、热力系统的基本状态参数包括A. 压力、内能和温度B. 内能、熵和比容C. 压力、熵和温度 D. 压力、比容和温度7、理想气体是指A. 气体分子本身占有一定体积,分子之间无相互作用力。

B. 气体分子本身不占有体积,分子之间无相互作用力。

C. 气体分子本身不占有体积,分子之间有相互作用力。

D. 气体分子本身占有一定体积,分子之间有相互作用力。

8、对于理想气体,内能是的单值函数。

A. 压力B. 熵C. 温度 D. 比容9、热力系统规定A. 热力系统对外界做功为正,传出热力系统的热量为负值。

B. 热力系统对外界做功为负,传入热力系统的热量为负值。

C. 外界对热力系统做功为正,传入热力系统的热量为正值。

D. 外界对热力系统做功为负,传出热力系统的热量为正值。

10、下列描述正确的是A. 比容ν的变化量标志着有无做功,温度T的变化量标志着有无传热。

B. 压力P的变化量标志着有无做功,温度T的变化量标志着有无传热。

C. 压力P的变化量标志着有无做功,熵s的变化量标志着有无传热。

D. 比容ν的变化量标志着有无做功,熵s的变化量标志着有无传热。

11、是热力系统与外界之间依靠温差来传递的能量形式。

A. 内能B. 热量C. 动能D. 功12、一个热力过程,熵s的变化量大于零,标志着:。

A. 系统对外界做功B. 外界对系统做功C. 系统吸热 D. 系统放热13、关于内能的说法,哪一个不正确?。

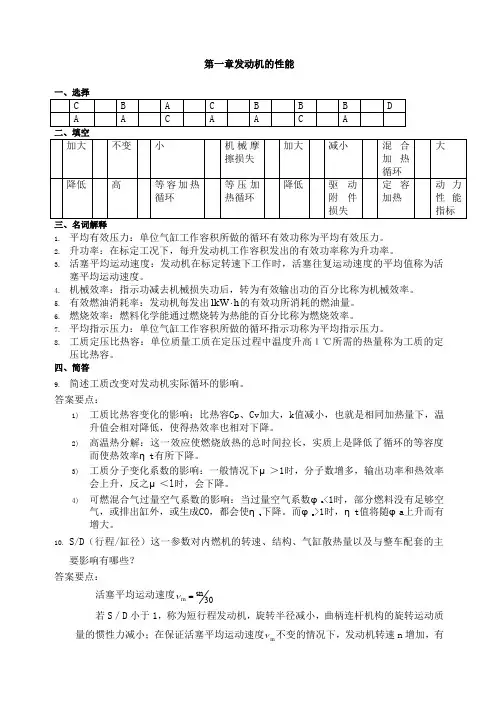

第一章发动机的性能三、名词解释1. 平均有效压力:单位气缸工作容积所做的循环有效功称为平均有效压力。

2. 升功率:在标定工况下,每升发动机工作容积发出的有效功率称为升功率。

3. 活塞平均运动速度:发动机在标定转速下工作时,活塞往复运动速度的平均值称为活塞平均运动速度。

4. 机械效率:指示功减去机械损失功后,转为有效输出功的百分比称为机械效率。

5. 有效燃油消耗率:发动机每发出h kW ⋅1的有效功所消耗的燃油量。

6. 燃烧效率:燃料化学能通过燃烧转为热能的百分比称为燃烧效率。

7. 平均指示压力:单位气缸工作容积所做的循环指示功称为平均指示压力。

8.工质定压比热容:单位质量工质在定压过程中温度升高1℃所需的热量称为工质的定压比热容。

四、简答9.简述工质改变对发动机实际循环的影响。

答案要点:1)工质比热容变化的影响:比热容Cp 、Cv 加大,k 值减小,也就是相同加热量下,温升值会相对降低,使得热效率也相对下降。

2)高温热分解:这一效应使燃烧放热的总时间拉长,实质上是降低了循环的等容度而使热效率ηt 有所下降。

3)工质分子变化系数的影响:一般情况下μ>1时,分子数增多,输出功率和热效率会上升,反之μ<l 时,会下降。

4)可燃混合气过量空气系数的影响:当过量空气系数φa <1时,部分燃料没有足够空气,或排出缸外,或生成CO ,都会使ηt 下降。

而φa >1时,ηt 值将随φa 上升而有增大。

10. S/D (行程/缸径)这一参数对内燃机的转速、结构、气缸散热量以及与整车配套的主要影响有哪些? 答案要点:活塞平均运动速度30sn m =ν若S /D 小于1,称为短行程发动机,旋转半径减小,曲柄连杆机构的旋转运动质量的惯性力减小;在保证活塞平均运动速度m ν不变的情况下,发动机转速n 增加,有利于与汽车底盘传动系统的匹配,发动机高度较小,有利于在汽车发动机仓的布置;S /D 值较小,相对散热面积较大,散热损失增加,燃烧室扁平,不利于合理组织燃烧等。

第一章发动机的性能1.简述发动机的实际工作循环过程。

1)进气过程:为了使发动机连续运转,必须不断吸入新鲜工质,即是进气过程。

此时进气门开启,排气门关闭,活塞由上止点向下止点移动。

2)压缩过程:此时进排气门关闭,活塞由下止点向上止点移动,缸内工质受到压缩、温度。

压力不断上升,工质受压缩的程度用压缩比表示。

3)燃烧过程:期间进排气门关闭,活塞在上止点前后。

作用是将燃料的化学能转化为热能,使工质的压力和温度升高,燃烧放热多,靠近上止点,热效率越高。

4)膨胀过程:此时,进排气门均关闭,高温高压的工质推动活塞,由上止点向下至点移动而膨胀做功,气体的压力、温度也随之迅速下降。

(5)排气过程:当膨胀过程接近终了时,排气门打开,废气开始靠自身压力自由排气,膨胀过程结束时,活塞由下止点返回上止点,将气缸内废气移除。

3.提高发动机实际工作循环热效率的基本途径是什么?可采取哪些基本措施?提高实际循环热效率的基本途径是:减小工质传热损失、燃烧损失、换气损失、不完全燃烧损失、工质流动损失、工质泄漏损失。

提高工质的绝热指数κ可采取的基本措施是:⑴减小燃烧室面积,缩短后燃期能减小传热损失。

⑵. 采用最佳的点火提前角和供油提前角能减小提前燃烧损失或后燃损失。

⑶采用多气门、最佳配气相位和最优的进排气系统能减小换气损失。

⑷加强燃烧室气流运动,改善混合气均匀性,优化混合气浓度能减少不完全燃烧损失。

⑸优化燃烧室结构减少缸内流动损失。

⑹采用合理的配缸间隙,提高各密封面的密封性减少工质泄漏损失。

4.什么是发动机的指示指标?主要有哪些?答:以工质对活塞所作之功为计算基准的指标称为指示性能指标。

它主要有:指示功和平均指示压力.指示功率.指示热效率和指示燃油消耗率。

5.什么是发动机的有效指标?主要有哪些?答:以曲轴输出功为计算基准的指标称为有效性能指标。

主要有:1)发动机动力性指标,包括有效功和有效功率.有效转矩.平均有效压力.转速n和活塞平均速度;2)发动机经济性指标,包括有效热效率.有效燃油消耗率;3)发动机强化指标,包括升功率PL.比质量me。

第二章发动机的性能指标1.研究理论循环的目的是什么?理论循环与实际循环相比,主要作了哪些简化?答:目的:1.用简单的公式来阐明内燃机工作过程中各基本热力参数间的关系,明确提高以理论循环热效率为代表的经济性和以平均有效压力为代表的动力性的基本途径2.确定循环热效率的理论极限,以判断实际内燃机经济性和工作过程进行的完善程度以及改进潜力3.有利于分析比较发动机不同循环方式的经济性和动力性简化:1.以空气为工质,并视为理想气体,在整个循环中工质的比热容等物理参数为常数,均不随压力、温度等状态参数而变化2.将燃烧过程简化为由外界无数个高温热源向工质进行的等容、等压或混合加热过程,将排气过程即工质的放热视为等容放热过程3.把压缩和膨胀过程简化成理想的绝热等熵过程,忽略工质与外界的热交换及其泄露等的影响4.换气过程简化为在上、下止点瞬间开和关,无节流损失,缸内压力不变的流入流出过程。

2.简述发动机的实际工作循环过程。

四冲程发动机的实际循环由进气、压缩、燃烧、膨胀、排气组成3.排气终了温度偏高的原因可能是什么?有流动阻力,排气压力>大气压力,克服阻力做功,阻力增大排气压力增大,废气温度升高。

负荷增大Tr增大;n升高Tr增大,∈+,膨胀比增大,Tr减小。

4.发动机的实际循环与理论循环相比存在哪些损失?试述各种损失形成的原因。

答:1.传热损失,实际循环中缸套内壁面、活塞顶面、气缸盖底面以及活塞环、气门、喷油器等与缸内工质直接接触的表面始终与工质发生着热交换2.换气损失,实际循环中,排气门在膨胀行程接近下止点前提前开启造成自由排气损失、强制排气的活塞推出功损失和自然吸气行程的吸气功损失3.燃烧损失,实际循环中着火燃烧总要持续一段时间,不存在理想等容燃烧,造成时间损失,同时由于供油不及时、混合气准备不充分、燃烧后期氧不足造成后燃损失以及不完全燃烧损失4.涡流和节流损失实际循环中活塞的高速运动使工质在气缸产生涡流造成压力损失。

一、发动机的性能二、选择题1、通常认为,汽油机的理论循环为( A )A、定容加热循环B、等压加热循环C、混合加热循环D、多变加热循环6、实际发动机的膨胀过程是一个多变过程。

在膨胀过程中,工质( B )A、不吸热不放热B、先吸热后放热C、先放热后吸热D、又吸热又放热2、发动机的整机性能用有效指标表示,因为有效指标以( D )A、燃料放出的热量为基础B、气体膨胀的功为基础C、活塞输出的功率为基础D、曲轴输出的功率为基础5、通常认为,高速柴油机的理论循环为( C )A、定容加热循环B、定压加热循环C、混合加热循环D、多变加热循环6、实际发动机的压缩过程是一个多变过程。

在压缩过程中,工质( B )A、不吸热不放热B、先吸热后放热C、先放热后吸热D、又吸热又放热2、发动机工作循环的完善程度用指示指标表示,因为指示指标以( C )A、燃料具有的热量为基础B、燃料放出的热量为基础C、气体对活塞的做功为基础D、曲轴输出的功率为基础2、表示循环热效率的参数有( C )。

A、有效热效率B、混合热效率C、指示热效率D、实际热效率3、发动机理论循环的假定中,假设燃烧是( B )。

A、定容过程B、加热过程C、定压过程D、绝热过程4、实际发动机的压缩过程是一个( D )。

A、绝热过程B、吸热过程C、放热过程D、多变过程5、通常认为,高速柴油机的理论循环为( C )加热循环。

A、定容B、定压C、混合D、多变6、实际发动机的膨胀过程是一个( D )。

A、绝热过程B、吸热过程C、放热过程D、多变过程7、通常认为,低速柴油机的理论循环为( B )加热循环。

A、定容B、定压C、混合D、多变8、汽油机实际循环与下列( B )理论循环相似。

A、混合加热循环B、定容加热循环C、定压加热循环D、卡诺循环9、汽油机常用的压缩比在( B )范围内。

A、4 ~ 7B、7 ~ 11C、11 ~ 15D、15 ~ 2210、车用柴油机实际循环与下列( A )理论循环相似。

第二节 汽油机混合气的形成与燃烧一.汽油机混合气的形成1.化油器式汽油机混合气的形成汽油机的不同工况,对混合气成分的要求也不同。

化油器式汽油机的可燃混合气,是在气缸外部由化油器形成的,并通过节气门开度不同控制混合气的量,从而实现混合气的量调节。

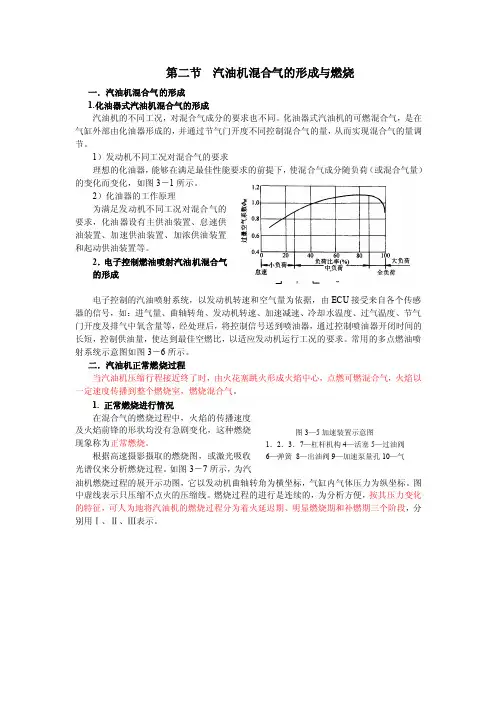

1)发动机不同工况对混合气的要求理想的化油器,能够在满足最佳性能要求的前提下,使混合气成分随负荷(或混合气量)的变化而变化,如图3-1所示。

2)化油器的工作原理为满足发动机不同工况对混合气的要求,化油器设有主供油装置、怠速供油装置、加速供油装置、加浓供油装置和起动供油装置等。

2.电子控制燃油喷射汽油机混合气的形成电子控制的汽油喷射系统,以发动机转速和空气量为依据,由ECU 接受来自各个传感器的信号,如:进气量、曲轴转角、发动机转速、加速减速、冷却水温度、过气温度、节气门开度及排气中氧含量等,经处理后,将控制信号送到喷油器,通过控制喷油器开闭时间的长短,控制供油量,使达到最佳空燃比,以适应发动机运行工况的要求。

常用的多点燃油喷射系统示意图如图3-6所示。

二.汽油机正常燃烧过程当汽油机压缩行程接近终了时,由火花塞跳火形成火焰中心,点燃可燃混合气,火焰以一定速度传播到整个燃烧室,燃烧混合气。

1. 正常燃烧进行情况在混合气的燃烧过程中,火焰的传播速度及火焰前锋的形状均没有急剧变化,这种燃烧现象称为正常燃烧。

根据高速摄影摄取的燃烧图,或激光吸收光谱仪来分析燃烧过程。

如图3-7所示,为汽油机燃烧过程的展开示功图,它以发动机曲轴转角为横坐标,气缸内气体压力为纵坐标。

图中虚线表示只压缩不点火的压缩线。

燃烧过程的进行是连续的,为分析方便,按其压力变化的特征,可人为地将汽油机的燃烧过程分为着火延迟期、明显燃烧期和补燃期三个阶段,分别用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ表示。

1)着火延迟期从火花塞跳火开始到形成火焰中心为止的这段时间,称为着火延迟期。

如图3-7中I 阶段所示。

从火花塞跳火开始到上止点的曲轴转角,称为点火提前角,用θig 表示。

摘要气缸内的可燃混合气通过火花塞点火燃烧,使气缸内气体的压力、温度急剧升高,为膨胀做功积聚能量。

在燃烧过程中,燃料的燃烧是否正常,与混合气的浓度有很大关系,只有燃料正常的燃烧,才能在燃烧进程位于上止点附近最大限度的提高缸内气体的压力和温度,燃料燃烧的是否完全、最高压力点的位置、压力增长率是否合适,对发动机性能有很大的影响。

关键词混合气浓度可燃一、可燃混合气的形成现代大多数汽油机都采用进气道间歇式多点喷射系统,在进气行程开始和排气行程结束时,喷油器根据发动机电子控制单元(ECU)发出的指令,向进气门前方的进气道中(或直接向气缸中)喷射出雾状汽油,与空气混合后,由进气门进入气缸,直到压缩行程接近终了形成可燃混合气。

二、可燃混合气浓度的表示方法可燃混合气是指汽油与空气按一定比例混合的混合物。

可燃混合气的浓度是指可燃混合气中燃料的含量。

可燃混合气的浓度通常用空燃比和过量空气系数表示。

1.空燃比混合气中所含空气质量(kg)与燃料质量(kg)的比值,称为空燃比。

即R=空气质量燃料质量理论混合气是指1 kg汽油完全燃烧需要空气14.7 kg,即空燃比为147。

R<147的混合气称为浓混合气;R>147的混合气称为稀混合气。

对于不同燃料,其理论空燃比数值不同。

2.过量空气系数过量空气系数就是在燃烧过程中,实际供给的空气质量与理论上燃料完全燃烧时所需的空气质量之比,也就是实际空燃比与理论空燃比之比,即α=燃烧过程中实际供给的空气质量理论上完全燃烧时所需的空气质量=实际空燃比理论空燃比由以上可知,无论使用何种燃料,α=1的可燃混合气即为理论混合气(又称标准混合气);α<1的为浓混合气;α>1的为稀混合气。

可燃混合气的浓度对发动机的动力性和经济性有很大影响。

三、燃烧过程Ⅰ-着火延迟期;Ⅱ-速燃期;Ⅲ-补燃期;θ-点火提前角1开始点火;2形成火燃中心;3最高压力点图汽油机燃烧过程燃料在气缸内从着火到燃烧是很复杂的热反应过程,高速汽油机的燃烧过程持续时间很短,正常燃烧过程如图所示。

内燃机原理课后习题第二章内燃机循环及性能评价指标一、名词解释1.理论循环;2.指示指标;3.有效指标;4.指示热效率;5.有效热效率;6.升功率;7.比质量;8.发动机强化系数;9.机械效率;10.发动机热平衡二、填空题1、从示功图上可以观察到发动机工作循环的各个不同阶段---压缩、燃烧、膨胀以及进气、排气等过程中的压力变化情况。

2、增加ε,可以提高工质的最高温度,扩大了循环的温度梯度,达到了发动机的较大膨胀比,因而提高了ηt,但其提高率随着ε的不断增大而逐渐降低。

3、发动机指示指标用来评定工质在气缸内热功转换的完善程度。

4、发动机的有效指标是以曲轴飞轮端对外输出有效功为研究基础的,它能够评定发动机的整机性能的好坏。

5、指示热效率是实际循环指示功与所消耗的燃料热量之比值。

6、有效热效率是实际循环有效功与所消耗的燃料热量之比值。

7、发动机有效指标中的功率、转矩以及转速之间的关系为 Pe =Ttq*n/9550 。

8、平均有效压力与转速的乘积称为发动机强化系数。

三、思考题1、什么是发动机的理论循环?什么是发动机的实际循环?答题要点发动机的理论循环是将发动机的实际循环进行若干简化,使其既近似于所讨论的实际循环,而又简化了实际循环变化纷繁的物理、化学过程,从而提出一种便于作定量分析的假想循环。

发动机的实际循环是由进气、压缩、燃烧、膨胀和排气五个过程所组成,较之理论循环复杂得多,存在必不可免的许多损失,它不可能达到理论循环那样高的循环效率。

2、什么是发动机的指示指标?主要有哪些?答题要点指示指标是以工质对活塞做功为基础的性能指标,主要是衡量发动机工作过程的好坏。

指示指标主要有:指示功和平均指示压力、指示功率、指示热效率和指示燃油消耗率等。

3、什么是发动机的有效指标?主要有哪些?答题要点有效指标是以发动机输出轴上所得到的功率为基础的性能指标。

主要是考虑到发动机自身所消耗的机械能,用来综合评价发动机整机性能的。

汽油机混合气形成方式汽油机混合气是指汽油和空气在一定比例下混合而成的燃料,它是发动机工作的必要条件之一。

汽油机混合气形成方式可以分为以下几种:1. 真空式进气道混合方式这种混合方式采用真空式进气道,通过油浴式空气过滤器,将空气吸入进气道,在进气道突缩处产生负压,从油箱中吸取汽油并混合,形成混合气进入发动机燃烧室。

这种方式简单可靠,但对进气道的设计和空气过滤器的保养要求较高。

2. 流量式进气道混合方式这种混合方式采用流量式进气道,进气道内装有空气流量传感器和节气门位置传感器,通过ECU(发动机控制单元)计算出所需的空气和燃油的比例,再通过喷油嘴向进气道喷出特定量的燃油,从而形成混合气进入发动机燃烧室。

这种方式可以实现空燃比的精准控制,发动机工作性能更好。

3. 直喷式燃油混合方式这种混合方式是将燃油以高压形式喷射到发动机燃烧室中,与空气混合后直接燃烧。

这种方式可以提高燃油利用率,减少废气排放,但对发动机的设计和高压燃油喷射系统的稳定性要求较高。

4. 蒸发式燃油混合方式这种混合方式是将燃油先通过喷油嘴喷入进气道中,然后借助发动机运作时的温度和压力,使燃油蒸发后与空气混合。

这种方式可以实现较高的燃油利用率,但对喷油嘴的设计和喷油量的控制要求较高。

5. 气化式燃油混合方式这种混合方式是将液态燃油加热气化后与空气混合,形成混合气进入发动机燃烧室。

这种方式可以提高燃油利用率,但对发动机的设计和气化系统的稳定性要求较高。

综上所述,汽油机混合气形成方式的选择取决于发动机的类型和使用要求,各种混合方式都有其优缺点,需要根据实际情况进行选择。

汽油机可燃混合气的形成汽油机是一种常见的内燃机,其工作原理是通过燃烧混合气体产生能量驱动车辆或机械运转。

而汽油机的可燃混合气的形成是实现这一过程的关键。

本文将从混合气的组成、混合气的调配以及混合气的点火等方面,详细介绍汽油机可燃混合气的形成过程。

我们来了解一下汽油机可燃混合气的组成。

可燃混合气主要由空气和汽油组成。

空气中含有氧气,而氧气是燃烧的必要条件。

汽油则是一种燃料,其中含有碳氢化合物。

在燃烧过程中,汽油中的碳氢化合物与氧气发生化学反应,产生二氧化碳、水和能量。

因此,混合气中的氧气和汽油的比例是影响燃烧效果的重要因素。

混合气的调配是形成可燃混合气的关键步骤。

混合气的调配是通过进气系统实现的。

汽油机进气系统通常包括空气滤清器、进气管道、节气门和进气歧管等部件。

空气滤清器的作用是过滤空气中的杂质,保证进入气缸的空气质量。

进气管道将空气引入到发动机内部。

节气门的开度可以调节空气的流量。

而进气歧管则将空气分配到各个气缸中。

通过调节这些部件,可以控制混合气中空气和汽油的比例,以实现最佳的燃烧效果。

混合气的点火是混合气燃烧的关键步骤。

点火系统由点火线圈、火花塞和点火控制装置组成。

点火线圈将电能转化为高压电流,通过火花塞引燃混合气。

点火控制装置则控制点火时间和点火顺序。

在正时点,点火线圈会产生高压电流,使火花塞产生火花,点燃混合气。

混合气的点火需要考虑到点火的时机和点火的能量。

时机过早或过晚,都会影响燃烧效果。

能量不足则无法点燃混合气,能量过大则会造成爆震。

汽油机可燃混合气的形成是一个复杂的过程,需要考虑到混合气的组成、混合气的调配以及混合气的点火等因素。

只有在合适的条件下,混合气才能充分燃烧,释放出足够的能量,推动发动机正常工作。

因此,在汽油机维护和使用过程中,需要对混合气进行合理的调配和点火控制,以确保发动机的高效运行。

一、发动机的性能解释术语指示热效率:是发动机实际循环指示功与消耗燃料的热量的比值.压缩比:气功容积与燃烧室容积之比燃油消耗率:发动机每发出1KW 有效功率,在1h 内所消耗的燃油质量平均有效压力:单位气缸工作容积所做的有效功有效燃料消耗率:是发动机发出单位有效功率时的耗油量升功率:在标定工况下,发动机每升气缸工作容积说发出的有效功率有效扭矩:曲轴的输出转矩平均指示压力:单位气缸容积所做的指示功2、示功图:发动机实际循环常用气缸内工质压力P 随气缸容积V(或曲轴转角)而变化的曲线选择题通常认为,汽油机的理论循环为( A )定容加热循环 B、等压加热循环C、混合加热循环D、多变加热循环6、实际发动机的膨胀过程是一个多变过程。

在膨胀过程中,工质( B )A、不吸热不放热B、先吸热后放热C、先放热后吸热D、又吸热又放热发动机的整机性能用有效指标表示,因为有效指标以( D )燃料放出的热量为基础 B、气体膨胀的功为基础C、活塞输出的功率为基础D、曲轴输出的功率为基础5、通常认为,高速柴油机的理论循环为( C )A、定容加热循环B、定压加热循环C、混合加热循环D、多变加热循环6、实际发动机的压缩过程是一个多变过程。

在压缩过程中,工质( B )A、不吸热不放热B、先吸热后放热C、先放热后吸热D、又吸热又放热2、发动机工作循环的完善程度用指示指标表示,因为指示指标以( C )A、燃料具有的热量为基础B、燃料放出的热量为基础C、气体对活塞的做功为基础D、曲轴输出的功率为基础2、表示循环热效率的参数有( C )。

A、有效热效率B、混合热效率C、指示热效率D、实际热效率发动机理论循环的假定中,假设燃烧是( B )。

A、定容过程B、加热过程C、定压过程D、绝热过程实际发动机的压缩过程是一个( D )。

A、绝热过程B、吸热过程C、放热过程D、多变过程通常认为,高速柴油机的理论循环为( C )加热循环。

A、定容B、定压C、混合D、多变实际发动机的膨胀过程是一个( D )。