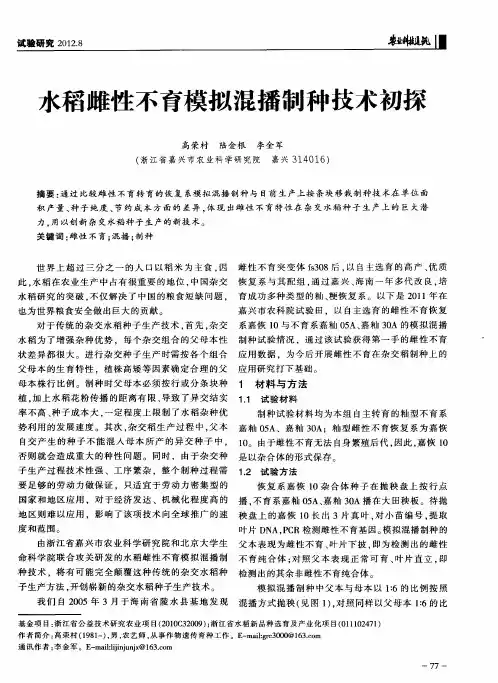

水稻雌性不育突变体研究进展及应用展望

- 格式:pdf

- 大小:249.01 KB

- 文档页数:3

水稻转基因育种的研究进展与应用现状刘志宏1 田 媛2 陈红娜1 周志豪1 郑 洁2 杨晓怀1(1深圳市农业科技促进中心,广东深圳518000;2暨南大学食品科学与工程系,广东广州510632)摘要:随着生物技术发展的不断深入,我国水稻种业的发展也面临着全新的机遇和挑战。

目前,改善水稻品种质量的主要方法有分子标记技术、基因编辑技术和转基因技术。

其中,转基因水稻是利用生物技术手段将外源基因转入到目标水稻的基因组中,通过外源基因的表达,获得具有抗病、抗虫、抗除草剂等优良性状的水稻品种。

近年来,国内外在采用转基因技术进行水稻育种,提升水稻产量、改善水稻品质方面具有较多的研究进展。

在阐述转基因技术工作原理的基础上,概述国内外利用转基因技术在优质水稻育种方面的研究进展,进一步探究转基因技术在我国水稻育种领域的发展前景。

关键词:转基因育种;水稻;病虫害;除草剂Research Progress and Application Status of Rice Transgenic Breeding LIU Zhihong1,TIAN Yuan2,CHEN Hongna1,ZHOU Zhihao1,ZHENG Jie2,YANG Xiaohuai1(1Shenzhen Agricultural Technology Promotion Center,Shenzhen 518000,Guangdong;2Department of Food Science and Engineering,Jinan University,Guangzhou 510632)水稻(Oryza sativa L.)作为世界上重要的粮食作物之一,为世界超过1/3的人口提供了主粮,全球种植面积约1.4亿hm2[1]。

“十二五”以来,我国水稻产量连续稳定在2亿t以上[2]。

水稻作为我国的主要粮食作物,在我国粮食生产领域占据着十分重要的地位,水稻品种改良仍是保障种业持续发展和国家粮食安全的重点。

水稻突变体库的建立和应用研究近年来,随着基因编辑和高通量测序技术的飞速发展,水稻的研究也在不断深入。

而建立水稻突变体库,则是深入研究水稻基因功能的一个重要途径。

一、水稻突变体库的建立水稻突变体库的建立可以通过自然突变、人工诱导突变、基因编辑等手段实现。

1.自然突变自然环境中,水稻种子发生的各种突变现象称为自然突变。

自然突变可发生在植物种子的任何一个位置,包括种子表皮、胚芽和子叶。

因此,建立自然突变体库需要大量的品种资源和大量的随机筛选。

目前,已有一些水稻突变体库通过自然选择建立。

2.人工诱导突变人工诱导突变利用化学物质或物理手段来诱导植物种子发生基因突变,主要包括化学处理法和物理诱变法。

比较流行的诱变方法有亚硫酸氢钠处理、辐射诱变、化学处理等。

3.基因编辑与诱变方法相比,基因编辑技术能够直接对基因进行准确的编辑和调控。

目前,已有多种基因编辑技术应用于水稻基因编辑,包括CRISPR/Cas9、TALEN和ZFN等。

二、应用研究水稻突变体库对于研究水稻的基因功能和农业生产有着很大的意义。

1.基因功能研究通过水稻突变体库,可以筛选出各种基因突变体,进而研究每个基因的功能和作用机制。

基因编辑技术可以用于制造有针对性的基因突变,从而帮助研究人员更准确地研究每个基因的功能。

2.优良特性筛选水稻突变体库还可用于筛选优良水稻品种。

通过筛选出在某种环境下表现优异的品种,可以帮助农业生产者进行更有针对性的种植和育种。

3.抗病性研究通过水稻突变体库,可以筛选出对疾病有抗性的突变体,进而研究疾病的致病机制和治疗方法。

结论在现代农业发展过程中,水稻作为重要的粮食作物在人们日常生活中扮演着重要的角色。

水稻突变体库的建立和应用研究,可以更好地为保障国家粮食安全做出贡献。

通过突变体库,我们可以更加清晰地研究每个基因的功能和特性,甚至可以为未来的水稻育种提供更多有价值的资源。

中国水稻所研究团队发现了一个新的水稻雄性不育基因,并揭

示了其作用机制

雄性生殖发育涉及到一系列复杂的生物学过程,精确的转录调控对这一生物学过程至关重要。

目前,一些转录因子已被报道调控绒毡层和花粉发育,而乌氏体和花粉壁形成的转录调控机制仍不太清楚。

近日,中国水稻研究所程式华研究员、曹立勇研究员等在Plant Journal在线发表了题为TDR INTERACTING PROTEIN 3 encoding a PHD‐finger transcription factor regulates Ubisch bodies and pollen wall formation in rice的研究论文,报道了一个新的水稻雄性不育基因,并揭示了其作用机制。

该研究鉴定了一个水稻雄性不育突变体TDR INTERACTION PROTEIN 3 (TIP3)。

tip3突变体花药较小,淡黄色,无成熟花粉粒,乌氏体异常,无花粉壁形成,并且绒毡层降解延迟。

进一步研究发现,TIP3编码一种保守的PHD‐finger 蛋白,具有转录激活活性。

在花药发育过程中,TIP3主要在绒毡层和小孢子中表达。

TIP3可与调控绒毡层发育和花粉壁形成的转录因子TDR (Tapetum Degeneration Retardation) 发生互作。

此外,TIP3的突变影响了一些参与绒毡层发育和降解、孢粉素脂质单体生物合成和转运基因的表达。

综上,该研究揭示了TIP3在调控乌氏体和花粉外壁形成中的作用,同时也为水稻育种提供了一个潜在的工具。

原文链接:

/doi/10.1111/tpj.14365。

KNOX Ⅰ类基因在雌蕊发育中的作用孙海龙;侍婷;章镇;高志红【摘要】The pistil is composed of the carpel and style and eventually develops into a fruit,which contributes to the crop yield andquality.Therefore,female development is a hot spot in the research field of plant biology.KNOX genes,one of the five homeobox gene families in plant,can be divided into subclasses Class-Ⅰ and Class-Ⅱ,characteristically expressed in the shoot apical meristem of plant,which are essential for meristem initiation and maintenance by controlling cell division,ultimately influencing the morphogenesis of lateral organ,In this paper,the known functions of some genes are summarized related to the pistil development,especially focusing on the class-Ⅰ genes of KNOX families.%雌蕊由心皮和花柱组成并最终发育成果实,其发育对作物的产量、质量都有决定性的影响。

因此,对雌蕊败育相关基因的研究是植物生物学研究领域的热点,KNOX家族是植物中的5个同源异型盒基因家族之一,分为Ⅰ类和Ⅱ类KNOX亚家族,主要在植物茎顶端分生组织中特异表达,是分生组织发生与维持所必需的关键基因,调控与器官发生相关的细胞分化,最终影响侧生器官的形态建成、该文综述了与雌蕊发育相关的KNOX家族基因功能,重点对KNOX家族中的KNOX Ⅰ类基因进行了阐述。

植物遗传资源学报 2024,25 (4 ):495-508DOI:10.13430/ki.jpgr.20231029001 Journal of Plant Genetic Resources我国水稻种质资源创新研究与利用进展杨德卫1,张海峰2,余文权3(1福建省农业科学院水稻研究所,福州 350019;2福建省农业科学院资源环境与土壤肥料研究所,福州 350000;3福建省农业科学院茶叶研究所,福州 350000)摘要:农业种质资源主要包括农作物、畜禽、农业微生物和药用植物等种质资源。

截止到2023年,我国保存的作物种质资源有超过54万份,其中有8万多份是水稻种质资源,如何对这么庞大的水稻种质资源进行精确评价与利用,这将对今后水稻种质创新与育种具有重要意义。

本文梳理了我国水稻种质资源收集、评价与精确鉴定、水稻新品系创制、水稻杂种优势利用、水稻种质创制新技术、新方法以及水稻优异基因资源的挖掘与利用等方面的进展,并归纳形成了水稻种质资源创制与利用的新模式。

最后,本文就当前水稻核心种质构建、种质资源鉴定与挖掘以及种质资源共享共赢机制等方面的问题进行了探讨,并就如何加强专用型核心种资的构建、种质资源的精确鉴定、种质资源的创新研究、种质资源的共享机制以及种质资源的合作交流进行了分析与展望,以期为进一步深入开展水稻种质资源鉴定评价与创新利用提供一定的参考和帮助。

关键词:水稻;种质资源;创新;利用;基因Progress on Innovative Research and Utilization of RiceGermplasm Resources in ChinaYANG Dewei1,ZHANG Haifeng2,YU Wenquan3(1Rice Research Institute, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou 350019;2Institute of Resources, Environment and Soil Fertilizer, Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou 350000;3Tea Research Institute,Fujian Academy of Agricultural Sciences, Fuzhou 350000)Abstract:Agricultural germplasm resources mainly include crops,livestock and poultry,agricultural microorganisms and medicinal plants. There are 134,000 crop germplasm resources preserved in China, among which 74,000 are rice germplasm resources. How to accurately evaluate and utilize such huge rice germplasm resources is of great significance in rice germplasm innovation and breeding. In this paper,we reviewed the progress in collection,evaluation and accurate identification of rice germplasm resources,creation of new strains of rice,utilization of heterosis of rice,new techniques and methods of rice germplasm creation,and exploration and utilization of excellent genetic resources of rice,and summarized a new model of rice germplasm resource creation and utilization. Finally,this article discussed the current problems of rice core germplasm construction, germplasm resources identification and mining, and germplasm resources sharing and win-win mechanism. At the same time,we analyzed and prospeced how to strengthen the construction of specialized core seed resources, the accurate identification of germplasm resources, the innovative research of germplasm resources,the sharing mechanism of germplasm resources and the cooperation and exchange of收稿日期:2023-10-29 修回日期:2023-12-06 网络出版日期:2023-12-19URL: https:///10.13430/ki.jpgr.20231029001第一作者研究方向为水稻优异基因挖掘与利用,E-mail:***************通信作者:余文权,研究方向为茶树资源利用与茶文化,E-mail:****************基金项目:福建省农业高质量发展超越“5511”协同创新工程(XTCXGC2021019);院平台提升建设项目(CXPT20230003);院东西部合作项目(DKBF-2024-12)Foundation projects:Fujian Agricultural High-quality Development Beyond the "5511" Collaborative Innovation Project (XTCXGC2021019);Institute Platform Upgrading Project (CXPT20230003); The College's East and West Cooperation Project (DKBF-2024-12)植物遗传资源学报25 卷germplasm resources, in order to provide some reference and help for further development of the identification,evaluation and innovative utilization of rice germplasm resources.Key words:rice;germplasm resources;innovate;utilization;gene农业种质资源又称遗传资源、基因资源,是指一切对人类具有实际或潜在利用价值的遗传材料[1]。

野生稻育性的基因研究作者:孙成伟窦跃军薛菲来源:《新农村》2011年第13期雌性不育、雄性可育野生稻(简称♀A野生稻)2007被发现, 经过两年观察 , 证实其确定性。

雌性不育、雄性可育野生稻是新发现的种质资源,进一步对其进行试验和研究,将会有重大的理论价值和实用价值。

如若能将其不育基因转到杂交水稻的父本(恢复系)上,可以根本革新杂交水稻的制种技术,有利于机械化。

雌性不育、雄性可育种质的研究与利用,有较大的难度。

我们提出三条途径:一是像雄性不育找保持系那样,有一个保持其雌性不育、雄性可育的材料(品种),本身应是不育系,与雌性不育、雄性可育系杂交(回交),后代还是雌性不育、雄性可育。

这只有在细胞核遗传的背景下才有可能。

二是转育成两用不育系,在一种生态条件下是雌性不育、雄性可育,另一生态条件下雌性雄性都可育结实,繁殖收种。

三是用现代生物技术,如组培生产人工种子等。

所以研究♀A野生稻的核质遗传关系,确定其不育基因的位置显得尤为重要。

一、材料与方法1.供试材料雌性不育、雄性可育野生稻(♀A野生稻), 广亲常规稻(垦优2000、垦稻98-1),三系不育系(DYA,珍汕九七A)。

2.处理方法2010年4月上旬上述供试材料分别播种,以♀A野生稻作父本,垦优2000, 垦稻98-1,DYA,珍汕九七A 分别作母本,6月杂交(常规稻严格去雄,不育系则无须去雄),杂交后套袋,7月按套袋单收得F1代。

2011年4月按单收的F1再单独播种,6月每穗套袋结合花粉镜检,7月单收得F2代。

二、结果与分析1.试验结果杂交、套袋及统计结果如下:2.结果分析由于♀A野生稻是雌性不育、雄性可育野生稻,所以只能用来做父本,不能进行正交与反交试验。

水稻的育性(可育和不育)是一对相对性状,可以根据杂交后代是否出现一定的性状分离比来判断,如果后代出现一定的性状分离比,则为细胞核遗传,如果后代的性状没有一定的性状分离比,则该性状的遗传为细胞质遗传。

水稻卷叶半不育突变体的鉴定及初步遗传分析水稻是世界上最重要的粮食作物之一,它是全球人类的主要粮食来源之一。

水稻卷叶半不育突变体是一种常见的水稻不育突变体,其对水稻产量和品质有着严重的影响。

对水稻卷叶半不育突变体进行鉴定和遗传分析,对于水稻产量和品质改良具有重要的意义。

(一)形态特征鉴定水稻卷叶半不育突变体的表型特征主要表现为水稻叶片呈现卷曲、卷缩的现象,严重影响叶片的光合作用和养分吸收。

水稻卷叶半不育突变体的花药发育也呈现异常,花药小而褐色,且不育率较高。

通过对不同的品种和材料进行相关的形态特征观察和比较分析,可以初步确定水稻卷叶半不育突变体的鉴定。

(二)生理生化特征鉴定水稻卷叶半不育突变体的生理生化特征是其的重要鉴定信息。

通过对水稻叶片和花药中相关生理指标的测定,比如叶绿素含量、光合速率、氧化还原酶活性等,可以对水稻卷叶半不育突变体进行生理生化特征的鉴定。

(三)遗传分析鉴定对水稻卷叶半不育突变体进行遗传分析是其鉴定的重要手段。

通过对不育系和育性系进行杂交,结合对F1和F2代的观察和分析,可以初步确定水稻卷叶半不育突变体的遗传模式和遗传规律。

(一)遗传分析实验设计1. 选择不同的水稻品种和材料,包括卷叶半不育突变体、不育系和育性系等。

2. 进行不同品种和材料之间的杂交,并培育F1和F2代。

3. 对F1和F2代进行相关形态特征和生理生化特征的观察和分析。

(二)结果分析通过对F1和F2代的观察和分析,可以得到以下初步的遗传规律:1. 水稻卷叶半不育突变体的不育性状具有显性遗传特点,F1代均表现为不育型。

2. F2代中出现了不育型和育性型的个体,且不育型和育性型的比例约为3:1,符合孟德尔遗传定律。

(三)初步讨论通过初步的遗传分析,可以得知水稻卷叶半不育突变体的不育性状表现为半显性遗传,且其遗传规律符合孟德尔遗传定律。

这为今后进一步深入研究水稻卷叶半不育突变体的遗传特点和遗传机制提供了重要的基础数据。

水稻杂交育种技术研究的现状与发展趋势水稻作为我国的主要粮食作物之一,一直以来都吸引着很多科学家的研究。

为了满足日益增长的人口需求,人们追求更高产、更高质的水稻品种。

杂交育种技术是目前水稻育种的重要手段,其研究现状和发展趋势将决定我国水稻育种的未来方向。

一、水稻杂交育种技术概述杂交育种技术是指将两个不同的优良亲本杂交,通过配合优良基因而形成的优良杂种。

对于水稻,杂交育种技术主要分平交杂交和三系杂交两种方式。

平交杂交是指选配两个亲本,只有一个杂种父本,通过手工人工将其杂交后培育种子,获得杂交后代。

这种方式的优点在于穿杂率高,适用于矮秆大粒水稻品种;不足之处则在于人工可能出错,如选择亲本不当、杂交过程遇到自然灾害等因素均可能导致杂交失败。

三系杂交则是在平交杂交的基础上进一步发展的方法,即采用三个亲本进行杂交,包括一种细胞线、两个不具备自交育性的系亲本。

这种方法的优点在于减少了自交杂交、提高了杂种稳定性,且适用于任何形态的水稻品种;不足之处则在于投入高、培育周期长、科研人员需具备较高的技术水平和经验。

二、水稻杂交育种技术的现状在我国,水稻作为重要的粮食作物,一直以来都是政府关注和科学家研究的重点。

专家通过多年的研究和实践,发现平交杂交和三系杂交两种方式皆有优点和不足,需要根据自身需求和条件而灵活选择。

目前,以平交杂交为主流的生产厂家,大部分生产高产大晚稻,口感较好且容易储藏,运输方便,受到了市场的青睐。

除以上两种杂交方式外,还有其他方法,如逆育种、基因工程等,这些技术不仅加速了水稻品种的培育过程,同时还增强了水稻的抗病、抗逆性、提高了品质。

三、水稻杂交育种技术的发展趋势随着科技的不断更新,水稻杂交育种技术发展迅速,不断涌现新的技术和思路。

未来,水稻杂交育种技术的发展将呈现以下趋势:1. 进一步绿色化和高效化。

未来的水稻育种将更加注重对环境和生态的保护,杂交育种的过程将更加依赖于数字化和智能化的手段,从而大幅提高育种效率。

杂交水稻的研究现状与展望杂交水稻是指为了提高水稻产量和品质,将不同水稻品种进行杂交,利用杂交优势增加水稻产量的一种方法。

杂交水稻的研究在中国已有非常长的历史,也是解决人口与资源之间矛盾的有效途径之一。

本文将对杂交水稻的研究现状和未来展望进行探讨。

杂交水稻的历史杂交水稻研究的历史始于20世纪60年代,但有人们发现,古代中国就有过水稻杂交的尝试,例如唐代贾思勰的《齐民要术》就有杂交水稻的记述。

20世纪60年代初期,研究人员利用双倍体水稻形成F1杂种,从而大大提高了水稻产量。

1964年,中国的袁隆平教授从各地调集水稻种质资源,在云南省安宁市成功选育出了第一个高产杂交水稻品种——“亩产千斤”。

这是杂交水稻研究中的一个重要突破,也是中国杂交水稻品种选育史上的重要一步。

袁隆平教授成为了中国杂交水稻研究的标志性人物。

杂交水稻的特点杂交水稻的良好特性是产量高、稻穗长、台粒大、不倒伏等。

通过不同种质间的组合,还可以提高水稻的抗病性、耐逆性和品质等。

此外,杂交泳稻的育种时间比传统育种时间缩短一半以上,大约在3-4年内就可以完成一次育种。

这是因为在杂交水稻的育种过程中,不同种质之间的杂交后代表现出许多基因效应,例如杂种优势(heterosis)和互补效应(complementarity),这些效应使得表现型稳步增加,突变率提高,育种时间缩短。

杂交水稻的研究现状中国是杂交水稻研究和生产的重要国家之一。

根据国家粮食和物资储备局发布的数据,中国在2019年实现了粮食总产量650亿公斤,在其中,杂交水稻占到了半壁江山,达到了70%以上。

此外,中国还是履行《巴黎气候协议》和《联合国2030年可持续发展议程》的责任,将“绿色发展、绿色生态”作为推进农业发展的方向之一。

在此背景下,研究人员对杂交水稻的研究也更加深入。

在育种方面,除了产量外,人们还关注水稻质量,例如水稻的抗虫、耐胁迫性、食味等品质。

在新品种选育中,也需要更多考虑生态因素,如区域性、适生性、保护生态环境等。

颜静宛,陈子强,周淑芬,等.利用CRISPR/Cas9系统创制水稻品种GW2基因的突变体[J].江苏农业科学,2024,52(3):73-78.doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2024.03.011利用CRISPR/Cas9系统创制水稻品种GW2基因的突变体颜静宛,陈子强,周淑芬,王 锋(福建省农业科学院生物技术研究所/福建省农业遗传工程重点实验室,福建福州350003) 摘要:培育具有育种价值的GW2基因编辑的水稻优异新品种在水稻育种中具有重要意义,利用CRISPR/Cas9基因编辑技术,以生产上广泛推广应用的13份水稻品种为材料,对粒质量基因(GW2)进行定向性状改良,通过农杆菌转化创制出一批无T-DNA元件的水稻非转基因GW2突变纯合株系。

结果表明:13份T0代水稻转基因中,有28.0%~59.1%植株的GW2基因发生了突变,纯合突变株数量占总突变株数量的35.0%,双等位突变株数量占总突变株数量的14.2%,杂合突变株数量占总突变株数量的50.8%。

此外,不同水稻品种发生的突变类型也略有不同。

对13份T2代非转基因水稻GW2突变纯合株进行千粒质量性状的考种分析。

与对应的野生型亲本品种相比,纯合突变水稻植株的千粒质量显著提高10.81%~58.22%。

本研究结果极大地丰富了GW2的突变类型,为不同水稻品种的高产稳产创造了重要的种质资源,同时也为利用基因编辑提高水稻产量提供了有价值的育种信息。

关键词:水稻;CRISPR/Cas9;基因编辑;粒质量;GW2基因;突变 中图分类号:Q344+.14;S511.01 文献标志码:A 文章编号:1002-1302(2024)03-0073-06收稿日期:2023-04-08基金项目:福建省科技计划———省属公益类科研院所基本科研专项(编号:2020R1027008);福建省农业高质量发展超越“5511”协同创新工程(编号:XTCXGC2021002)。

水稻育种技术创新研究近年来,随着科学技术的不断进步,农作物育种也在不断地进行着创新研究。

其中,水稻育种技术的进步对于保障世界粮食安全具有极为重要的意义。

本文将就水稻育种技术创新研究的现状和未来进行探讨。

一、水稻育种技术现状水稻是全球人类人口最多、消费最多的主粮之一。

水稻的高产和优质稻谷的培育关系到人们的日常生活。

在水稻育种领域,科学家们对其进行了各种方面的研究,包括农药的应用、基因编辑技术、以及其他技术手段。

这些技术手段的运用在一定程度上提高了水稻的产量和质量,并且也为其他农作物的育种研究提供了思路和参考。

二、水稻育种技术创新研究1、生物技术在水稻育种中的应用随着生物技术的不断进步,越来越多的研究者正在深入探究这种技术在水稻育种中的应用。

利用基因编辑技术和遗传学知识,科学家们可以深入理解水稻的生物过程、了解植株生长的规律及遗传控制机制,最终实现对水稻特定性状的操控,如提高水稻的抗病性、抗性别杂交稻剂型、提高稻米口感等。

2、化学物质的应用除了生物技术,许多先进的化学技术也应用于水稻育种工作中,例如外源物质促进水稻光合作用和光合效率等。

此外,研究者们还尝试利用化学农药、激素类等营养物质和生物反应模拟某些环境条件,操纵水稻的各种发生生理进程,达到增产提质的目的。

三、未来展望随着科技的不断发展,水稻育种工作者期望通过综合应用各种技术手段,实现水稻产业的可持续发展。

未来的创新水稻技术还将致力于提高水稻的产量和质量,例如试图克服抗病性差、易受灾害影响的现象,有效增加单一亩产量,增强抗逆性,抵御不同地区和环境的逆境影响。

同时,科学家们将努力发掘水稻更多的属性和应用场景,探索其它更广阔的领域,实现水稻产业的全面发展。

总之,水稻是全球性的粮食作物,研究水稻育种技术创新是非常有价值的。

通过科学的研究和技术的应用,不断优化水稻育种的方法和手段,最终达到增加水稻生产效益和人民群众获得的口感和营养价值的目的。

随着新技术的发展和应用,我们能够看到水稻产业的蓬勃发展,迎接更美好的未来。

2个水稻三系不育系开花习性和农艺性状的观察与研究1. 引言1.1 研究背景水稻是我国主要的粮食作物之一,具有重要的经济和社会意义。

在水稻生产中,利用不育系育种技术可以提高水稻的产量和品质,是实现粮食生产现代化的重要手段之一。

水稻三系不育系育种技术是目前应用较广泛的一种育种方法,通过利用核基因型和质粒基因型间的相互作用,实现了水稻的杂交育种。

水稻三系不育系具有独特的育种优势,但在实际应用中仍然存在一些问题,如开花习性不稳定、农艺性状不一致等。

对水稻三系不育系的开花习性和农艺性状进行观察和研究,对进一步提高水稻杂交育种效率和品质具有重要意义。

本研究旨在通过对两个水稻三系不育系的开花习性和农艺性状进行系统观察与研究,为进一步解决水稻三系不育系在育种中的问题提供科学依据。

1.2 研究目的研究目的:通过对2个水稻三系不育系的开花习性和农艺性状进行观察与研究,旨在深入了解不同不育系的特点及其对水稻生长发育的影响,为进一步优化育种工作提供科学依据。

具体目的包括:1.探究不同水稻三系不育系的开花时间、花粉数量和质量等开花习性差异,揭示其与不育性的相关性;2.分析不同不育系水稻在生长过程中的生物学特性、产量性状和抗逆性等农艺性状,为选育高产、抗逆水稻品种提供理论支持;3.研究影响不育系水稻农艺性状的因素,探讨遗传、环境等因素对其影响程度;4.探讨解决不育系水稻在育种应用中存在的问题,如精确控制杂交制种、提高育种效率等方面,为提高育种工作效率和水稻产量质量提供技术支持。

通过本研究,旨在为水稻杂交育种提供更准确的理论基硋和技术支持,推动水稻生产方式的转变和提升,助力我国粮食生产的可持续发展。

1.3 研究意义水稻是我国的主要粮食作物之一,对于保障粮食安全具有重要意义。

而水稻三系不育系是利用杂交优势生产杂交水稻的重要工具。

通过观察和研究水稻三系不育系的开花习性和农艺性状,可以更好地了解其遗传特性和生长规律,有助于提高水稻的杂交育种效率和品质。

水稻育种的现状与未来发展趋势分析水稻是中国的主食作物,也是全球最重要的粮食作物之一。

水稻育种的发展一直是中国农业领域的重要议题,为了满足人们对高产、高品质、抗逆性等方面的需求,水稻育种一直在探索和发展。

本文就当前水稻育种的现状与未来发展趋势进行探讨。

一、水稻育种的现状当前,水稻育种取得了一些较为明显的成果。

首先是水稻品种的多样化和规模化。

我国水稻品种数量达到了4000个以上,其中包括了常规杂交、分子标记和转基因水稻等多种类型。

其次是水稻的高产优质化。

在育种的推进下,目前我国已经培育了多个高产优质水稻种类,具有较高的产量和品质。

另外,针对土壤类型、气候条件、病虫害等方面的逆境,水稻育种也在不断努力,研发出抗倒伏、抗病虫、适应高寒等特殊条件下种植的特种水稻。

二、水稻育种的未来发展趋势1.基于分子标记的水稻育种如今,通过转化基因技术可以使提高水稻的产量、生长速度以及病虫害防治能力。

但是,基于分子标记的水稻育种,是无需转化基因技术,通过选择有优良遗传特征的品种来培育出新的水稻品种。

基于分子标记的水稻育种利用分子生物学技术,可以以更加系统化的手段来研究千粒重、光合作用、产量和品质等遗传特征,并选取适合的品种进行杂交和配对,极大地增加了培育新品种的成功率。

同时,基于分子标记的选择是精确的,不会对水稻的基因造成任何影响,从而受到了广泛的关注和赞誉。

2.创新种植管理技术这里指的是应用新兴的技术来优化水稻育种的种植过程,从而提高水稻产量和质量。

如:利用精准灌溉技术,依据不同的气象条件和土壤水分情况来灌溉,精确控制水稻生长环境和使用水量;又如:利用“3S”技术(GPS、RS、GIS),建立水稻生长环境的基础平台,提高水稻产量和质量,减少浪费。

3.推广耐盐碱水稻中国是一个资源分布不均衡的国家,许多地区的土壤是盐碱化程度较高,该土地适宜种植耐盐碱水稻。

耐盐碱水稻是指能够适应盐碱性大的土壤的水稻品种。

这类水稻品种适应性强,不容易受到气候、土壤等环境因素的影响。