高考小说阅读探究题

- 格式:ppt

- 大小:469.00 KB

- 文档页数:49

高考语文第一轮复习专项《小说探究》练习题(附答案解析)一、阅读下面的文字,完成1~2题。

(16分)阴影与阳光徐慧芬14岁的中学生小蒙觉得自己这几天倒霉透了。

前天,因为出黑板报的缘故,他是最后一个离校的学生。

黑板报出到一半,突然他想看看高年级的黑板报出得怎么样,取取经。

但是人家教室的门已经锁上了。

于是他从自己教室搬来一张凳子。

人站在凳子上,高了,这样他就可以通过墙上的气窗,看到人家教室里的黑板报。

正在他脸贴玻璃、专心张望的时候,值班教师走了过来,有点狐疑地问了一番后,就要他赶快回家。

巧的是,这天夜里,这一层办公室遭窃,所有老师的抽屉都被翻过,连零星小钱都被搜走了。

这样,作为最后一个离校又有点古怪行为的学生,小蒙就有理由被唤到教务处谈话。

虽然班主任和熟悉他的任课教师全部担保他是个品学兼优的好学生,但是从教务处出来的小蒙仍忍不住掉了眼泪,因为班上竟有不明真相的同学用一种陌生的眼光打量他,其中包括和他挺好的同学。

今天的事就更糟糕了。

小蒙向妈妈哭诉了今天的遭遇:他放学回家途经一个专卖复习资料的书屋,买了两本书,刚准备跨上自行车,迎面一辆卡车突然掉下一个大纸箱。

纸箱破了,里面的儿童玩具散落一地。

待车上司机发现,将车停下来时,周围已有人趁机捡了便宜溜走了。

他看司机挺急,就帮着司机把玩具捡起装回箱子里。

好事做完后,他的自行车却不见了!那是才买不久的新车啊!“好心没好报!小偷太坏了!呜……”小蒙边说边哭,眼泪越流越多。

“哭什么?哭了车子就能回来吗?以后一定要吸取教训。

俗话说,各人自扫门前雪,莫管他人瓦上霜,这话是有一定道理的。

妈妈不是要你做一个自私的人,问题是现在风气坏,人心不古,所以要学会保护自己,不要多管闲事,免得招惹是非……”小蒙的妈妈唠唠叨叨边劝边教训儿子。

“你在培养儿子朝自私方向发展吗?”小蒙的爸爸从外面踏进门,听到妻子的话,打趣道。

“你倒还有心情说笑话!你儿子前天为班级做事,被人疑心当贼;今天做好事,被贼偷了车!”小蒙的妈妈把儿子今天的遭遇愤愤地说给丈夫听,一旁的小蒙哭得更厉害了。

小说专题训练——探究小说结尾的妙处一、阅读下面的文字,完成各题。

看座相裕亭某一年,小麦扬花、青杏挂枝的时候,盐河口捕鱼的汪福,正在大盐东沈万吉——沈老爷家秫子地边的河心岛上扳罾捉鱼,河对岸,一辆马车“吁——”的一声,停下了。

当时,汪福认为是过路的商客,停下来观看他如何捉鱼呢。

所以,他没去搭理对方,只顾忙于扳暂、收鱼。

可等他看清楚河对岸那个身着长袍的老人,是沈家的老太爷沈万吉时,汪福立马慌了手脚,他赶忙扔下手中的暂网,抱起刚刚捕捉到的一对大白萝卜似的锤花鱼,蹚水跑到河对岸来,硬将那一对尚在拧滚、打挺儿的锤花鱼,塞到沈老爷的马车上。

汪福所扳罾的那个小岛,坐落在沈万吉沈老爷家的地头,谁能说那个河中的小岛,不是沈家的呢?他汪福怎么就堂而皇之地在人沈家的小岛上搭起草棚,扯起网绳,坐收“鱼”利呢,显然是不合章法。

汪福下意识地给沈老爷作揖、求饶说:“托沈老爷的福,小民汪福,在此混口饭吃。

”沈老爷支吾了一声,好像没当回事情。

沈老爷或许就是一时兴起,想停车看看风景。

刚才,若不是汪福那一番作揖求饶的话,沈老爷没准都不记得河对面那片绿油油的秫子地是他家的。

汪福看沈老爷不言语,他心里越发紧张了。

误认为沈老爷要拿他是问。

汪福当即表示收网走人。

言外之意,求沈老爷宽容他这一次。

以后,他不敢再来了。

哪知,沈老爷看汪福那副惊慌惊恐的样子,如同说笑一般,告诉他:“那个小岛,送给你啦!”说完,沈老爷登上马车,走了。

汪福却愣在那儿,瞬间不知所措。

马夫看汪福半天没醒过神来,便回头大声告诉他:“沈老爷发话,那个小岛送给你啦!”汪福这才“扑通”一声,跪在沈老爷马车后面的烟尘里,接连磕了几个响头,以谢沈老爷的大恩大德。

这以后,汪福的日子愈发充实了,他拆掉岛上那个临时搭建的小草棚,板板整整地盖起两间门窗敞亮的小茅屋。

之后,他一边打鱼,一边铲除岛上的杂草、芦柴,开垦出一垄垄的地块儿,种上了辣椒、茄子、韭菜、洋芋,入秋以后,又种了几畦翠莹莹的芫荽、菠菜和过冬的小麦。

语文新高考小说阅读探究题型的3种考法探究题往往要求考生从不同的角度和层面发掘作品的丰富意蕴、民族心理和人文精神,或者探讨作者的创作背景和创作意图,对作品进行个性化阅读和有创意的解读。

这种题型往往不设置唯一性答案,旨在鼓励考生积极思考,培养考生的探索和思辨精神。

探究题涉及的方面较多,如对作品情节安排合理性的探究,主题、标题意蕴的探究,艺术手法的探究等。

图片考法一:情节合理性探究备考·关键能力情节构思类探究题主要是对小说情节方面的探究,主要包括探究情节结构技巧,情节安排的合理性,尤其是结尾安排的合理性。

其探究内容已超出了情节内容本身,也比情节作用题带有更强的综合性,往往涉及以下几个方面:①注意情节自身的关联性与逻辑性对小说情节的探究,首先要从情节自身分析。

如果是前文情节发展的必然,并且有严密的逻辑性,则合理,赞同;否则不合理,不赞同。

②注意情节是否符合人物性格的发展情节是为塑造人物形象服务的,如果人物形象已经丰满,情节再节外生枝,可视为多余;如果情节对人物性格的形成发展有补充完善作用,则视为合理。

③注意情节是否符合主题表达的需要主题要通过一定的情节表现出来,如果某一情节对揭示主题有重要的作用,则视为合理;否则多余,不合理。

题型标志设问示例题干中往往有“谈观点”“说理由”等作答动词和“情节”表答题方向的名词。

(1)文中某一情节是否必需?请结合全文,谈谈你的观点。

(2)把文中某一情节删去可否?请结合全文,谈谈你的观点和理由。

2 解题——明确答题步骤,找准答题依据“四个角度”解答情节合理性探究题①明确表达出观点最重要的是先确定自己的观点,观点确定了,才能围绕观点组织材料,并形成答案。

②从文本情节引述论据分析对于情节合理性的探究,绝对不能离开文本而漫无边际地去谈,而应该紧密结合文本,并运用文本中的具体情节、事件等进行分析,才能得出正确的结论。

③从文本叙事形式分析文本的叙事形式,包括结构的组织、线索的安排、叙事的顺序等。

文学类阅读:多角度探究作品1.阅读下面的文字,完成下面小题。

文本一山村的墓碣冯至德国和瑞士交界的一带是山谷和树林的世界,那里的居民多半是农民。

虽然有铁路,有公路,伸到他们的村庄里来,但是他们的视线还依然被些山岭所限制,不必提巴黎和柏林,就是他们附近的几个都市,和他们的距离也好像有几万里远。

他们各自保持住自己的服装,自己的方言,自己的习俗,自己的建筑方式。

山上的枞林有时稀疏,有时浓密,走进去,往往是几天也走不完。

林径上行人稀少,但对面若是走来一个人,没有不向你点头致意的,仿佛是熟识的一般。

每逢路径拐弯处,总少不了一块方方的指路碑,东西南北,指给你一些新鲜而又朴实的地名。

有一次,我正对着一块指路碑,踌躇着,不知应该往哪里走,在碑旁草丛中又见到另外一块方石,向前仔细一看,却是一座墓碣,上边刻着:一个过路人,不知为什么,走到这里就死了。

一切过路人,从这里经过,请给他作个祈祷。

这四行简陋的诗句非常感动我,当时我真愿望,能够给这个不知名的死者作一次祈祷。

但是我不能。

小时候读过王阳明的瘗旅文,为了那死在瘴疠之乡的主仆起过无穷的想象;这里并非瘴疠之乡,但既然同是过路人,便不自觉地起了无限的同情,觉得这个死者好像是自己的亲属,说得重一些,竟像是所有的行路人生命里的一部分。

想到这里,这铭语中的后两行更语重情长了。

由于这块墓碣我便发生了一种从来不曾有过的兴趣:走路时总是常常注意路旁,会不会在这寂静的自然里再发现这一类的墓碣呢?人们说,事事不可强求,一强求,反而遇不到了。

但有时也有偶然的机会,在你一个愿望因为不能达到而放弃了以后,使你有一个意想不到的收获。

我在那些山村和山林里自然没有再遇到第二座这样的墓碣,可是在我离开了那里又回到一个繁华的城市时,一天我在一个旧书店里乱翻,不知不觉,有一个二寸长的小册子落到我的手里了。

封面上写着:“山村的墓碣。

”打开一看,正是瑞士许多山村中的墓碣上的铭语,一个乡村牧师搜集的。

欧洲城市附近的墓园往往是很好的散步场所,那里有鲜花,有短树,墓碑上有美丽的石刻,人们尽量把死点缀得十分幽静;但墓铭多半是千篇一律的,无非是“愿你在上帝那里得到永息”一类的话。

小说专题训练------探究是否矛盾一、阅读下面的文字,完成下面小题。

玛丝洛娃的绝望①这天夜里,玛丝洛娃久久不能入睡。

她睁大眼睛躺在板铺上,想着心事。

②她想,她到了萨哈林岛后绝不能嫁个苦役犯,要么嫁个长官,或者嫁个文书,至少也得嫁个看守。

他们都是色鬼,想起那个辩护人怎样盯住她,庭长怎样盯住她,法庭上遇见她和故意从她身边走过的男人怎样盯住她。

③她想到许许多多人,就是没有想到聂赫留朵夫。

因为回想起来太痛苦了,这些往事原封不动地深埋在她的心底。

今天她在法庭上没有认出他来,倒不是因为她最后一次看见他时他还是个军人,没有留胡须,如今却留着大胡子,显得很老成,主要是因为她从来没有想到过他。

在他从军队回来,却没有拐到姑母家去的那个可怕的黑夜,她在心里把她同他发生过的事全部埋葬掉了。

④在那个夜晚以前,她满心希望他回来,因此不仅不讨厌心口下的娃娃,而且常常对她肚子里时而温柔、时而剧烈地蠕动的小生命感到亲切。

但在那个夜晚以后一切都变了。

后来的遭遇使未来的孩子纯粹成了累赘。

⑤两位姑妈都盼望聂赫留朵夫,可是他回电说不能来,因为要如期赶回彼得堡。

玛丝洛娃决定自己到火车站去同他见面。

玛丝洛娃服侍两个老姑娘上床睡了,怂恿厨娘的女儿玛莎陪她一起去。

⑥这是一个黑暗的风雨交作的秋夜,温暖的大颗雨点时下时停。

玛丝洛娃虽然熟悉这条路,但或许太兴奋,在树林里还是迷失了方向。

玛丝洛娃一跑上站台,立刻从头等车厢的窗子里看见了他。

这节车厢里的灯光特别明亮。

有两个军官面对面坐在丝绒座椅上打牌。

聂赫留朵夫穿着紧身的马裤和雪白的衬衫,坐在软椅扶手上,臂肘靠着椅背,脸上泛着让玛丝洛娃感到神秘奇怪的笑容。

玛丝洛娃急切地用冻僵的手敲敲窗子。

但就在这当儿,火车缓缓开动了。

一个军官手里拿着纸牌站起来,往窗外张望。

她又敲了一下窗子,把脸贴在窗玻璃上。

那个军官想放下窗子,可是怎么也放不下来。

聂赫留朵夫站起来,推开那个军官,粗暴地把窗子放下,这时玛丝洛娃彻底看清了仅一窗之隔的这张陌生的脸上那神秘奇怪的笑容。

2023届高考语文小说专题训练--探究小说主人公一、阅读下面的文字,完成下面小题。

跳马路内小孩小名叫阿毛。

副队长到嘉定拉队伍时,他正在路边讨饭,不知怎地跟定了副队长,就一起到了镇上,听口音是上海本地人。

大队长说,这么小的孩子,就带在队伍上吧,只是不要给他耍刀玩枪,出去贴贴标语也好。

小孩是读过点书的,国民革命、新四军、抗日救亡,全都会写,只是缺乏管教,两个队长调教了好些天,现在可以带出去了。

这支队伍上,大队长是体育教员,三十一岁,副队长是个读书郎,只有十八岁。

小孩有一天问福元,阿叔,我是不是跟错了人,我想跟一个杀人不眨眼的大王,天天与日本人干仗,怎么跟了两个先生?不但不发枪给我,还要读书写字,要练游泳和跳马。

福元大笑。

昨天夜里,两个队长商量关于孙庆荣公开投敌的事。

说孙庆荣得了日本人的钱粮军火,必来寻衅,决定连夜召集人马,撤出上海。

大队长却崴了脚,只得回家休养。

副队长孤身往西走了。

天亮时,福元带着小孩去看大队长。

大队长说,你带小孩去芦苇荡避避风头吧。

临别,大队长摸摸小孩的头,问说,跳马练得如何?小孩说,报告司令,矮一点的木箱能跳过去。

大队长说,你记得我说的话,练好体育,等你长大,去参加奥林匹克运动会,日本人跳马水平很高,不要输给他们。

小孩说,司令,都打仗了,还参加什么运动会。

大队长说,体育和读书写字一样,让你学会做人,亡国奴才是没有资格上赛场的。

这是八月的天气,没有一丝风。

福元背着步枪,带着小孩往西走。

阿叔,你手上这杆枪是我搞来的。

当天副司令带了我去警察局借枪。

警察一问副司令才十八岁,胆气冲天,不肯借。

后来司令来了,警察问他会不会打枪。

司令借了一杆,哗哗地拉了枪栓,走到街上,又往对面巷子里走了五十步,一枪就把警察局的招牌给打下来了。

警察服了,就说,二位的气度,能带十万兵,备长枪十支,短枪两支,子弹五箱,送至府上。

那是我第一次见到司令。

福元看了看小孩,忍不住打趣说,王桥村的那个小姑娘,叫啥名字。

小孩说,叫芳蕙,不大识字,跑得比我还快,司令说她可以做田径运动员,司令天天想开运动会。

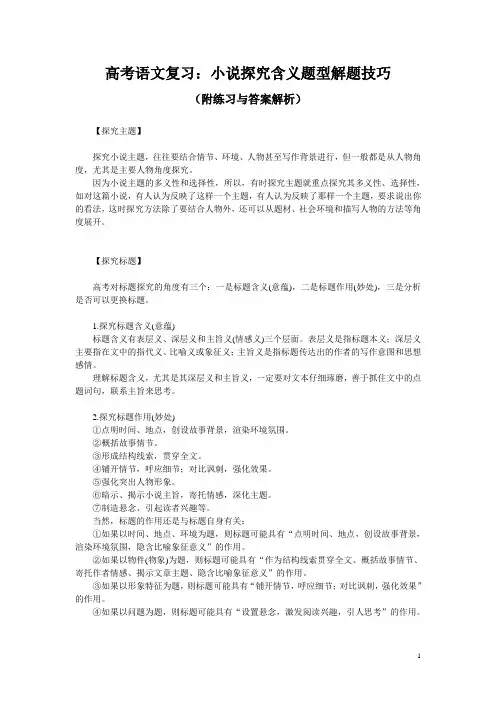

高考语文复习:小说探究含义题型解题技巧(附练习与答案解析)【探究主题】探究小说主题,往往要结合情节、环境、人物甚至写作背景进行,但一般都是从人物角度,尤其是主要人物角度探究。

因为小说主题的多义性和选择性,所以,有时探究主题就重点探究其多义性、选择性,如对这篇小说,有人认为反映了这样一个主题,有人认为反映了那样一个主题,要求说出你的看法,这时探究方法除了要结合人物外,还可以从题材、社会环境和描写人物的方法等角度展开。

【探究标题】高考对标题探究的角度有三个:一是标题含义(意蕴),二是标题作用(妙处),三是分析是否可以更换标题。

1.探究标题含义(意蕴)标题含义有表层义、深层义和主旨义(情感义)三个层面。

表层义是指标题本义;深层义主要指在文中的指代义、比喻义或象征义;主旨义是指标题传达出的作者的写作意图和思想感情。

理解标题含义,尤其是其深层义和主旨义,一定要对文本仔细琢磨,善于抓住文中的点题词句,联系主旨来思考。

2.探究标题作用(妙处)①点明时间、地点,创设故事背景,渲染环境氛围。

②概括故事情节。

③形成结构线索,贯穿全文。

④铺开情节,呼应细节;对比讽刺,强化效果。

⑤强化突出人物形象。

⑥暗示、揭示小说主旨,寄托情感,深化主题。

⑦制造悬念、引起读者兴趣等。

当然,标题的作用还是与标题自身有关:①如果以时间、地点、环境为题,则标题可能具有“点明时间、地点,创设故事背景,渲染环境氛围,隐含比喻象征意义”的作用。

②如果以物件(物象)为题,则标题可能具有“作为结构线索贯穿全文、概括故事情节、寄托作者情感、揭示文章主题、隐含比喻象征意义”的作用。

③如果以形象特征为题,则标题可能具有“铺开情节,呼应细节;对比讽刺,强化效果”的作用。

④如果以问题为题,则标题可能具有“设置悬念,激发阅读兴趣,引人思考”的作用。

3.探究标题是否可以更换可以从以下几方面比较:①能否体现主题;②能否表达情感;③是不是线索;④是不是简洁、醒目、形象、生动、富有诗意;⑤是不是富有情感或悬念,引人入胜;⑥是不是体现作者的构思;⑦是不是突出人物形象的某种个性化特征等等。

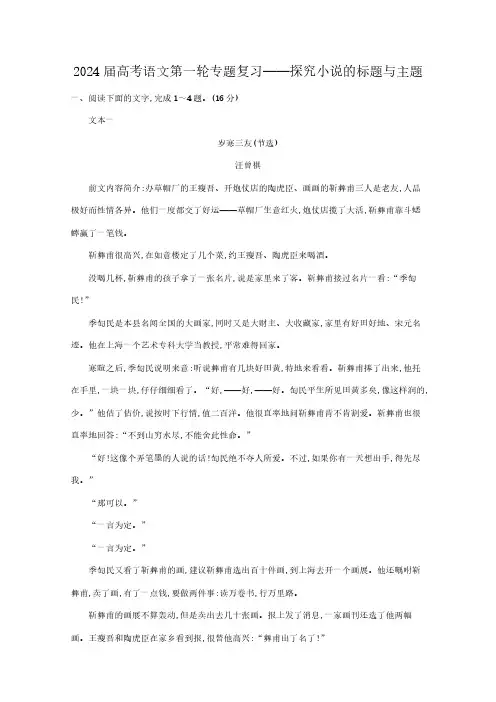

2024届高考语文第一轮专题复习——探究小说的标题与主题一、阅读下面的文字,完成1~4题。

(16分)文本一岁寒三友(节选)汪曾祺前文内容简介:办草帽厂的王瘦吾、开炮仗店的陶虎臣、画画的靳彝甫三人是老友,人品极好而性情各异。

他们一度都交了好运——草帽厂生意红火,炮仗店揽了大活,靳彝甫靠斗蟋蟀赢了一笔钱。

靳彝甫很高兴,在如意楼定了几个菜,约王瘦吾、陶虎臣来喝酒。

没喝几杯,靳彝甫的孩子拿了一张名片,说是家里来了客。

靳彝甫接过名片一看:“季匋民!”季匋民是本县名闻全国的大画家,同时又是大财主、大收藏家,家里有好田好地、宋元名迹。

他在上海一个艺术专科大学当教授,平常难得回家。

寒暄之后,季匋民说明来意:听说彝甫有几块好田黄,特地来看看。

靳彝甫捧了出来,他托在手里,一块一块,仔仔细细看了。

“好,——好,——好。

匋民平生所见田黄多矣,像这样润的,少。

”他估了估价,说按时下行情,值二百洋。

他很直率地问靳彝甫肯不肯割爱。

靳彝甫也很直率地回答:“不到山穷水尽,不能舍此性命。

”“好!这像个弄笔墨的人说的话!匋民绝不夺人所爱。

不过,如果你有一天想出手,得先尽我。

”“那可以。

”“一言为定。

”“一言为定。

”季匋民又看了靳彝甫的画,建议靳彝甫选出百十件画,到上海去开一个画展。

他还嘱咐靳彝甫,卖了画,有了一点钱,要做两件事:读万卷书,行万里路。

靳彝甫的画展不算轰动,但是卖出去几十张画。

报上发了消息,一家画刊还选了他两幅画。

王瘦吾和陶虎臣在家乡看到报,很替他高兴:“彝甫出了名了!”卖了画,靳彝甫真的按照季匋民的建议,“行万里路”去了。

一去三年,很少来信。

①这三年啊!王瘦吾的草帽厂生意很好。

牌子闯出去了,买卖就好做。

全城并无第二家,那四台嗒嗒作响的机子,把想买草帽的客人老远地就吸过来了。

不想遇见一个王伯韬。

这王伯韬买卖豆麦杂粮,做这一行的,有两大特点:其一,是资本雄厚,大都兼营别的生意,什么买卖赚钱,他们就开什么买卖,眼尖手快。

其二,都是流氓——都在帮,抢行霸市。

2024届高三复习小说考题探究(9):形象类题(人物形象塑造方法)一、考题解读1.考题式样①(2019·全国Ⅱ卷《小步舞》)请以老舞蹈师形象为例,谈谈小说塑造人物形象时运用了哪些表现手法。

②(2019·全国Ⅰ卷《理水》)鲁迅说:“我们从古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人,……这就是中国的脊梁。

”请谈谈本文是如何具体塑造这样的“中国的脊梁”的。

2.答题方略(1)相关知识★塑造人物的基本方法(2)答题角度①第一步,定手法。

根据某种手法的特点,结合小说人物描写的具体情况,确定小说人物描写采用的手法。

②第二步,引内容。

引入小说人物描写的具体内容,作为分析的对象。

③第三步,析效果。

指出运用这种手法所达到的艺术效果。

二、真题实践1.(2019·全国Ⅱ卷)阅读下面的文字,完成后面试题。

小步舞[法]莫泊桑大灾大难不会让我悲伤。

我目睹过战争,人类的残酷暴行令我们发出恐惧和愤怒的呐喊,但绝不会令我们像看到某些让人感伤的小事那样背上起鸡皮疙瘩。

有那么两三件事至今清晰地呈现在我眼前,它们像针扎似的,在我的内心深处留下又细又长的创伤。

我就跟您讲讲其中的一件吧。

那时我还年轻,有点多愁善感,不太喜欢喧闹。

我最喜爱的享受之一,就是早上独自一人在卢森堡公园的苗圃里散步。

这是一座似乎被人遗忘的上个世纪的花园,一座像老妇人的温柔微笑一样依然美丽的花园。

绿篱隔出一条条狭窄、规整的小径,显得非常幽静。

在这迷人的小树林里,有一个角落完全被蜜蜂占据。

它们的小窝坐落在木板上,朝着太阳打开顶针般大的小门。

走在小路上,随时都能看到嗡嗡叫的金黄色的蜜蜂,它们是这片和平地带真正的主人,清幽小径上真正的漫步者。

我不久就发现,经常到这里来的不只我一人。

我有时也会迎面遇上一个小老头儿。

他穿一双带银扣的皮鞋、一条带遮门襟的短套裤和一件棕褐色的长礼服,戴一顶长绒毛宽檐的怪诞的灰礼帽,想必是太古年代的古董。

2024届高三复习小说考题探究(15):主旨类题(探究小说主旨)一、考题解读1.考题式样①结合文本,探究小说所表达的主题。

②(2018·江苏卷《小哥儿俩》)小说叙述了小哥儿俩的日常故事,请探究作者在其中所寄寓的情感态度。

2.答题方略(1)相关知识小说的主旨是小说的灵魂,一般是通过人物形象或故事揭示人生哲理、社会问题、价值观念等,是作者的写作目的之所在,也是作品的价值意义之所在。

主旨的深浅往往决定着作品价值的高低,因此,欣赏小说必须理解小说的主旨。

(2)答题角度小说主旨表达的语言模式探究小说的主旨主要从以下方面入手:1.从小说的标题入手。

有的小说的标题除了表面意思外,还有比喻义、象征义或双关义等,往往隐含着小说的主旨。

如《祝福》。

2.从情节发展角度看主题。

作品的主旨思想需要在情节的发展过程中展现出来,要准确地理解作品的主题,必须理清作品的情节,分析情节,要善于把握故事的发展过程,了解情节的前后关联,把握情节发展中的冲突,有利于我们理解主题。

3. 从人物形象角度看主题。

在小说中,作者浓墨重彩塑造的主要人物就是“主题性人物”,他的际遇遭逢、命运归宿常常联系着社会生活的本质,显示着作品的主题。

把握其典型性格及其生成的历史,即可窥见作品的主题。

如《祝福》中的祥林嫂就是主题性人物,小说通过祥林嫂的悲剧命运,揭露封建制度、封建礼教吃人的罪恶。

4.从环境描写角度看主题。

(1)分析环境的特点。

分析环境的特点可以窥见人物的性格,进而能揭示主旨内涵。

(2) 抓背景介绍。

思考文本产生的时代,认识人物形象的思想性格上所打上的时代烙印,把握住人物形象所折射出的时代特征,看它具有怎样的历史意义,达到探究思想意蕴与情感意蕴的目的。

如《祝福》的开头和四次“飞雪”的描写。

5.从作者的思想倾向上去思考。

(1)抓文本里不同的人、事、物,分别探究作者对他们或它们的情感态度。

(2)抓小说中流露作者思想倾向的关键性词语或句子。

在把握主旨时,要从作品的客观实际出发,不能出现认识上的偏见和情感、情绪上的偏激;或是没有认真阅读原文,拿自己已知的道理去生搬硬套硬套,评价作品缺乏针对性。

2024届高三复习小说考题探究(12):环境类题(环境描写的作用)一、考题解读1.考题式样①(2021浙江卷《麦子》)第二自然段描写环境有何用意?②(2019全国II《小步舞》)小说中的卢森堡公园苗圃在情节发展中有重要作用,这种作用体现在哪些方面?(6分)③(2019新课标III卷《到梨花屯去》)小说中有多处景物描写,请分析其功能。

(6分)2.答题方略(1)相关知识★环境描写主要包括自然环境、社会环境。

分析环境描写的作用主要是对描写在全文的用途中进行剖析。

常见环境描写的九个作用(2)答题角度见上述的九个作用。

二、真题实践1.阅读完成下列文字,完成后面试题。

麦子红柯他们住在祖国边疆旷野中的土房子里,要一直守护下去。

不管是谁,问他们搬不搬走?他们都说要住下去。

当然了,老婆婆的回答要平和一些:“搬走怎么办呢?你前脚走,草就后脚跟过来,这儿的草有多凶哇,你刚转个身,它们就爬到窗户上,往屋里钻。

”脾气躁:“往哪搬?我搬走你住呀。

”总以为他住的是宫殿。

房子又矮又小。

房子高不起来,房子周围的树就不怎么高。

这儿的树都是矮个儿,都是那种憨厚的榆树,树杈很多,叶子很密,就是长不高。

风大。

树像绿狮子,毛发纷乱,疯狂地扑打风,风疼得满地打滚,蹿到天上,发出长长的哨音,又跌落到洼地里发出猛兽似的嗥叫。

风嗥叫起来,地都动呢。

吓唬老婆婆:“树抽打它们呢,树是老天爷的鞭子,老天爷要抽它们,它们只能哇哇乱叫。

”老婆婆战战兢兢:“老天爷为啥抽它们?”说:“谁让它们乱跑,老天爷可容不得谁整天乱跑。

”老婆婆走到浓密的树林里,发现她竟然一身金黄,飘动着团团芳香,就像一头金色的豹子。

豹子走在麦田里,麦子哗哗响起来。

麦子的金光洒在榆树上,榆树叶子油汪汪的;麦子的金光洒在云朵上,云就像戴了金笼头,云跟牲畜一样弯下脖子在明净辽阔的苍穹上吃草,云吃草的声音很柔和,窸窸窣窣。

老婆婆摸麦穗呢。

她的手像一只跳鼠,跳到麦芒上,麦芒浓密绵长就像夏天的睫毛,老婆婆触摸到夏天最美丽的地方。