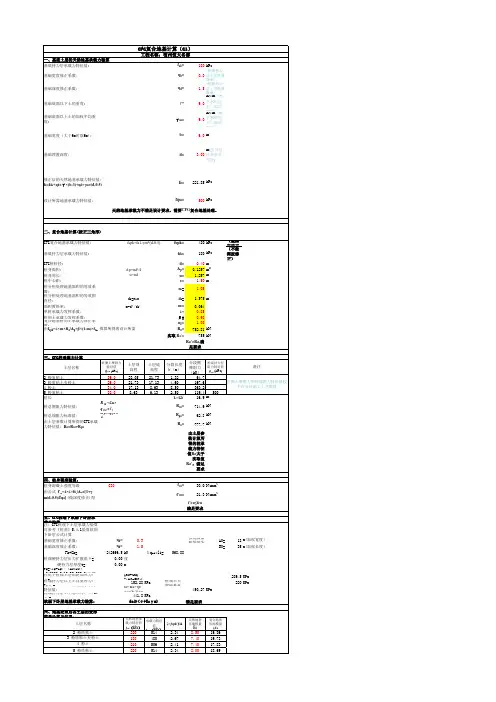

复合地基计算

- 格式:doc

- 大小:71.50 KB

- 文档页数:3

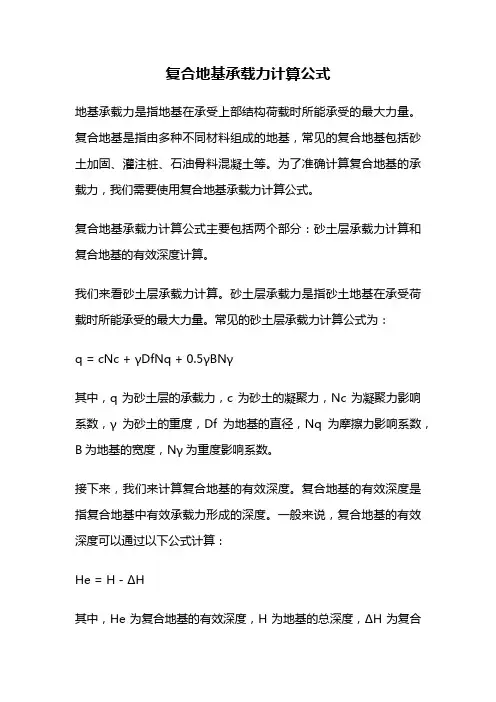

复合地基承载力计算公式地基承载力是指地基在承受上部结构荷载时所能承受的最大力量。

复合地基是指由多种不同材料组成的地基,常见的复合地基包括砂土加固、灌注桩、石油骨料混凝土等。

为了准确计算复合地基的承载力,我们需要使用复合地基承载力计算公式。

复合地基承载力计算公式主要包括两个部分:砂土层承载力计算和复合地基的有效深度计算。

我们来看砂土层承载力计算。

砂土层承载力是指砂土地基在承受荷载时所能承受的最大力量。

常见的砂土层承载力计算公式为:q = cNc + γDfNq + 0.5γBNγ其中,q为砂土层的承载力,c为砂土的凝聚力,Nc为凝聚力影响系数,γ为砂土的重度,Df为地基的直径,Nq为摩擦力影响系数,B为地基的宽度,Nγ为重度影响系数。

接下来,我们来计算复合地基的有效深度。

复合地基的有效深度是指复合地基中有效承载力形成的深度。

一般来说,复合地基的有效深度可以通过以下公式计算:He = H - ΔH其中,He为复合地基的有效深度,H为地基的总深度,ΔH为复合地基加固层的厚度。

通过计算复合地基的有效深度,可以更准确地评估地基的承载力。

复合地基承载力计算公式包括砂土层承载力计算和复合地基的有效深度计算。

通过这些公式,我们可以准确计算复合地基的承载力,为工程设计提供依据。

当然,在实际计算中,我们还需要考虑地基的实际情况、土壤参数的测定和修正等因素,以得到更准确的结果。

需要注意的是,复合地基承载力计算公式只是一种理论模型,实际工程中还需要进行现场勘测和试验,结合工程经验和实际情况进行合理修正。

同时,地基承载力的计算也需要考虑其他因素,如地震荷载、水文条件等,以确保工程的安全可靠。

复合地基承载力计算公式是计算复合地基承载力的重要工具,能够为工程设计提供依据。

在实际应用中,我们需要综合考虑地基的实际情况和工程要求,灵活运用公式进行计算,并结合现场勘测和试验结果进行修正,以确保工程的安全可靠性。

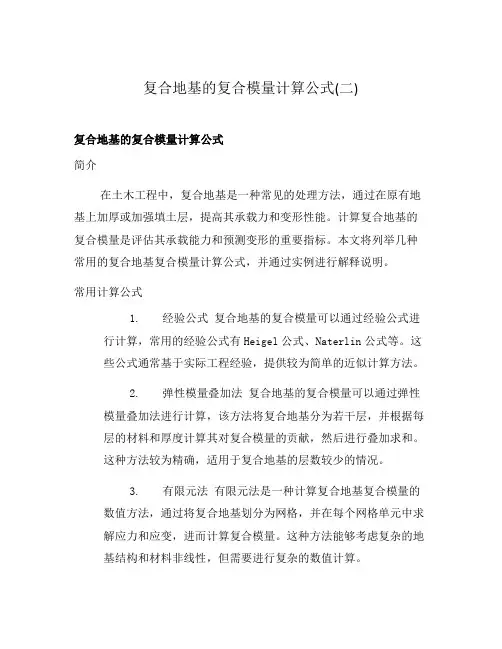

复合地基的复合模量计算公式(二)复合地基的复合模量计算公式简介在土木工程中,复合地基是一种常见的处理方法,通过在原有地基上加厚或加强填土层,提高其承载力和变形性能。

计算复合地基的复合模量是评估其承载能力和预测变形的重要指标。

本文将列举几种常用的复合地基复合模量计算公式,并通过实例进行解释说明。

常用计算公式1.经验公式复合地基的复合模量可以通过经验公式进行计算,常用的经验公式有Heigel公式、Naterlin公式等。

这些公式通常基于实际工程经验,提供较为简单的近似计算方法。

2.弹性模量叠加法复合地基的复合模量可以通过弹性模量叠加法进行计算,该方法将复合地基分为若干层,并根据每层的材料和厚度计算其对复合模量的贡献,然后进行叠加求和。

这种方法较为精确,适用于复合地基的层数较少的情况。

3.有限元法有限元法是一种计算复合地基复合模量的数值方法,通过将复合地基划分为网格,并在每个网格单元中求解应力和应变,进而计算复合模量。

这种方法能够考虑复杂的地基结构和材料非线性,但需要进行复杂的数值计算。

实例说明假设有一工程中使用了2层复合地基,第一层为砂土层,厚度为3米,弹性模量为10MPa;第二层为粘土层,厚度为2米,弹性模量为20MPa。

我们使用弹性模量叠加法计算复合地基的复合模量。

根据弹性模量叠加法,复合地基的复合模量计算公式为:E c=E1H1+E2H2 H1+H2将已知值代入公式计算,得到:E c=10×3+20×23+2=805=16MPa因此,该复合地基的复合模量为16MPa。

结论本文列举了几种常用的复合地基复合模量计算公式,并通过实例进行了解释说明。

在实际工程中,根据具体的情况选择合适的计算方法,以评估复合地基的承载能力和变形性能。

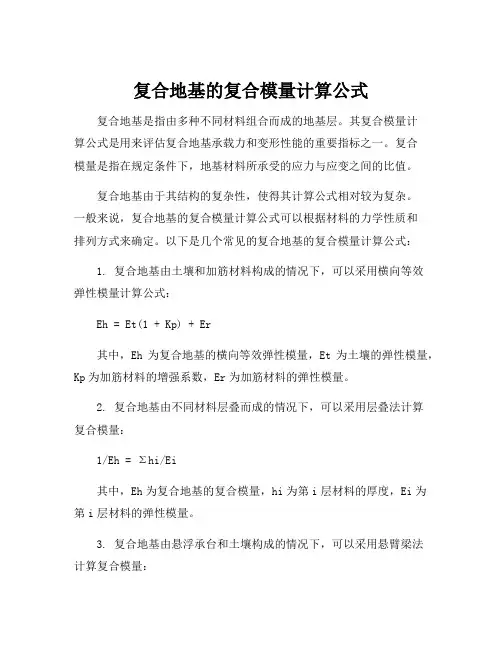

复合地基的复合模量计算公式复合地基是指由多种不同材料组合而成的地基层。

其复合模量计算公式是用来评估复合地基承载力和变形性能的重要指标之一。

复合模量是指在规定条件下,地基材料所承受的应力与应变之间的比值。

复合地基由于其结构的复杂性,使得其计算公式相对较为复杂。

一般来说,复合地基的复合模量计算公式可以根据材料的力学性质和排列方式来确定。

以下是几个常见的复合地基的复合模量计算公式:1. 复合地基由土壤和加筋材料构成的情况下,可以采用横向等效弹性模量计算公式:Eh = Et(1 + Kp) + Er其中,Eh为复合地基的横向等效弹性模量,Et为土壤的弹性模量,Kp为加筋材料的增强系数,Er为加筋材料的弹性模量。

2. 复合地基由不同材料层叠而成的情况下,可以采用层叠法计算复合模量:1/Eh = Σhi/Ei其中,Eh为复合地基的复合模量,hi为第i层材料的厚度,Ei为第i层材料的弹性模量。

3. 复合地基由悬浮承台和土壤构成的情况下,可以采用悬臂梁法计算复合模量:Eh = Et + Σhi(Ei - Et)其中,Eh为复合地基的复合模量,Et为土壤的弹性模量,hi为第i层材料的厚度,Ei为第i层材料的弹性模量。

以上是几种常见的复合地基的复合模量计算公式,它们在实际工程中有着广泛的应用。

通过计算复合地基的复合模量,可以评估地基的承载力和变形性能,为工程设计和施工提供指导意义。

需要注意的是,以上公式仅供参考,实际应用中需要根据具体情况进行合理选择和调整。

此外,由于复合地基的复杂性和多样性,计算公式可能存在一定的局限性,因此在实际工程中还需要进行严密的试验和观测,不断优化和验证计算结果。

综上所述,复合地基的复合模量计算公式是评估地基承载力和变形性能的重要工具。

只有通过合理选择和调整计算公式,并结合实际工程的试验和观测,才能更好地评估复合地基的性能,为工程设计和施工提供指导和参考。

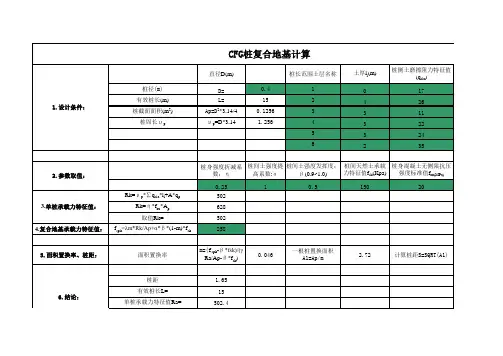

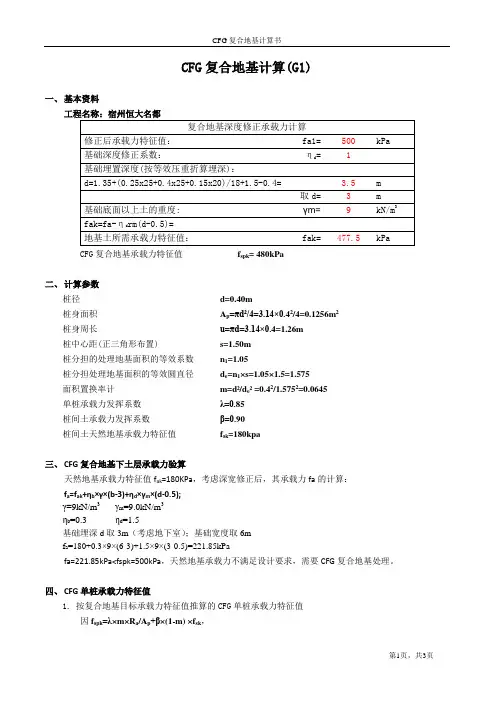

CFG复合地基计算(G1)一、基本资料CFG复合地基承载力特征值f spk= 480kPa二、计算参数桩径d=0.40m桩身面积A p=πd²/4=3.14×0.42/4=0.1256m2桩身周长u=πd=3.14×0.4=1.26m桩中心距(正三角形布置) s=1.50m桩分担的处理地基面积的等效系数n1=1.05桩分担处理地基面积的等效圆直径d e=n1×s=1.05×1.5=1.575面积置换率计m=d²/d e² =0.42/1.5752=0.0645单桩承载力发挥系数λ=0.85桩间土承载力发挥系数β=0.90桩间土天然地基承载力特征值f sk=180kpa三、CFG复合地基下土层承载力验算天然地基承载力特征值f ak=180KPa,考虑深宽修正后,其承载力fa的计算:f a=f ak+ηb×γ×(b-3)+ηd×γm×(d-0.5);γ=9kN/m3γm=9.0kN/m3ηb=0.3 ηd=1.5基础埋深d取3m(考虑地下室);基础宽度取6mf a=180+0.3×9×(6-3)+1.5×9×(3-0.5)=221.85kPafa=221.85kPa<fspk=500kPa,天然地基承载力不满足设计要求,需要CFG复合地基处理。

四、CFG单桩承载力特征值1. 按复合地基目标承载力特征值推算的CFG单桩承载力特征值因f spk=λ×m×R a/A p+β×(1-m) ×f sk,故CFG单桩承载力特征值R a=(f spk-β×(1-m)f sk) ×A p/(λ×m)R a= (480-0.9×(1-0.0645)×180) ×0.1256 /(0.85×0.0645)=752.45kNCFG单桩承载力特征值实取755kN。

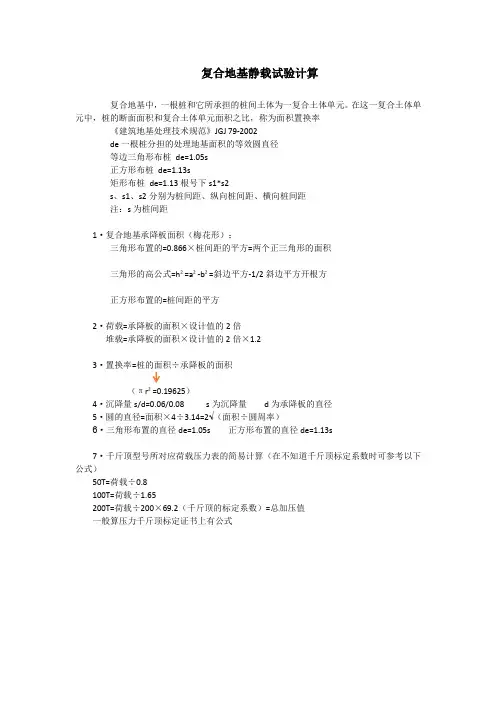

复合地基静载试验计算

复合地基中,一根桩和它所承担的桩间土体为一复合土体单元。

在这一复合土体单元中,桩的断面面积和复合土体单元面积之比,称为面积置换率

《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2002

de一根桩分担的处理地基面积的等效圆直径

等边三角形布桩de=1.05s

正方形布桩de=1.13s

矩形布桩de=1.13根号下s1*s2

s、s1、s2分别为桩间距、纵向桩间距、横向桩间距

注:s为桩间距

1·复合地基承降板面积(梅花形):

三角形布置的=0.866×桩间距的平方=两个正三角形的面积

三角形的高公式=h²=a²-b²=斜边平方-1/2斜边平方开根方

正方形布置的=桩间距的平方

2·荷载=承降板的面积×设计值的2倍

堆载=承降板的面积×设计值的2倍×1.2

3·置换率=桩的面积÷承降板的面积

(πr²=0.19625)

4·沉降量s/d=0.06/0.08 s为沉降量d为承降板的直径

5·圆的直径=面积×4÷3.14=2√(面积÷圆周率)

6·三角形布置的直径de=1.05s 正方形布置的直径de=1.13s

7·千斤顶型号所对应荷载压力表的简易计算(在不知道千斤顶标定系数时可参考以下公式)

50T=荷载÷0.8

100T=荷载÷1.65

200T=荷载÷200×69.2(千斤顶的标定系数)=总加压值

一般算压力千斤顶标定证书上有公式。

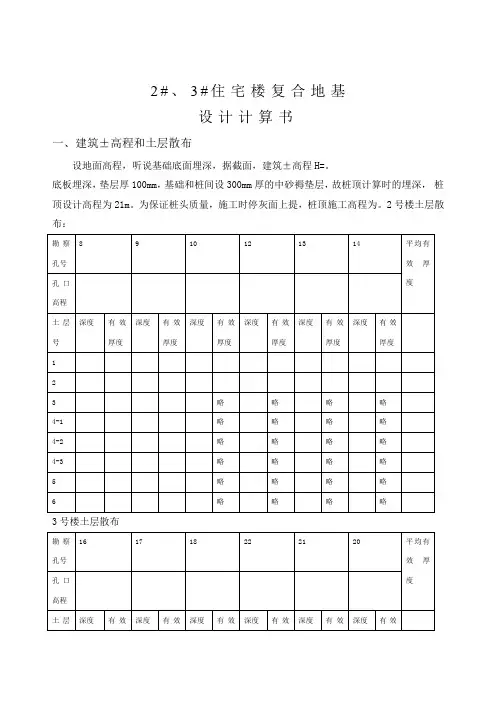

2#、3#住宅楼复合地基设计计算书一、建筑±高程和土层散布设地面高程,听说基础底面埋深,据截面,建筑±高程H=。

底板埋深,垫层厚100mm,基础和桩间设300mm厚的中砂褥垫层,故桩顶计算时的埋深,桩顶设计高程为21m。

为保证桩头质量,施工时停灰面上提,桩顶施工高程为。

2号楼土层散布:3号楼土层散布二、地基承载力特点值三、采纳标准建筑地基处置技术标准DB42/242-2003 。

四、参数说明及计算式设计要求复合地基承载力fsp=160Kpa。

桩参数:单桩承载力特点值桩径取φ500,F=80KN。

预取桩长6m,桩端略进入持力层4-3(如进入深度大,那么不能利用4-3层作为持力层)。

桩土混合重度取m3。

桩身强度折减系数取一、由桩材确信的复合地基承载力Pa=a*fcu*Ap=80KPa式中: 水泥土无侧限抗压强度fcu 取桩500mm,桩横截面积Ap=桩端地基承载力折减系数a 取二、初计计算的复合地基承载力Pa=Up*Sqsi*li+a*Ap*qp式中: qp :桩端地基承载力特征值qsi 桩土间承载力特征值Up 桩周长li 土层厚度3、计算的桩土面积置换率fsp=m*Pa/Ap+b*(1-m)fs式中: m 桩土面积置换率fs 桩间天然地基土承载力特征值,取加固范围加权平均值。

以3号楼桩实际散布土层为例,计算桩间天然地基土承载力特点值的加权平均值,那么:Fs=*120+*80+*145+*110+*147)/6=4、复合地基承载力特点值深度修正上部设计要求复合地基承载力特点值160kPa。

以3号楼土层散布为例,桩间土的承载力特点值取桩身范围土承载力特点值的加权平均值fK=,土的重度取18KN/m3,由于基础埋深受到土的浮力,复合地基承载力特点值修正值:fspk=160-18×、沉降计算P 附加应力=140KPa基础面积系数为基础实际面积与外围面积之比,初步设计时,取喷粉桩散布面积与基础平面外形面积之比。

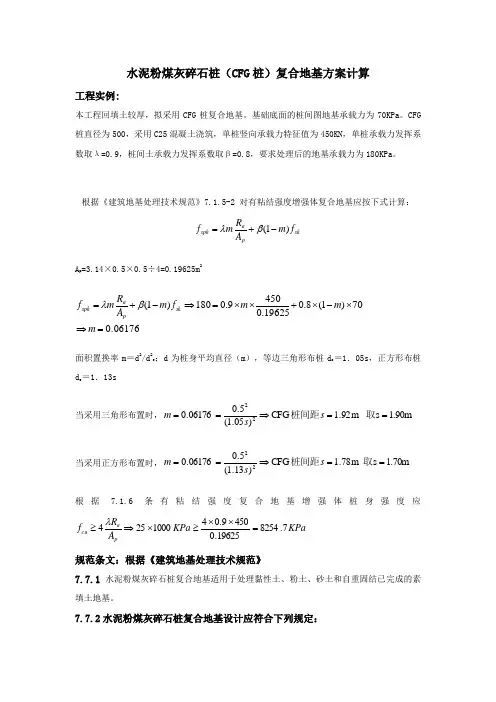

水泥粉煤灰碎石桩(CFG 桩)复合地基方案计算工程实例:本工程回填土较厚,拟采用CFG 桩复合地基。

基础底面的桩间图地基承载力为70KPa 。

CFG 桩直径为500,采用C25混凝土浇筑,单桩竖向承载力特征值为450KN ,单桩承载力发挥系数取λ=0.9,桩间土承载力发挥系数取β=0.8,要求处理后的地基承载力为180KPa 。

根据《建筑地基处理技术规范》7.1.5-2 对有粘结强度增强体复合地基应按下式计算:sk pa spk f m A R m f )1(-+=βλ A p =3.14×0.5×0.5÷4=0.19625m 20.0617670)1(8.019625.04509.0180)1(=⇒⨯-⨯+⨯⨯=⇒-+=m m m f m A R m f sk p a spk βλ 面积置换率m =d 2/d 2e ;d 为桩身平均直径(m ),等边三角形布桩d e =1.05s ,正方形布桩d e =1.13s 当采用三角形布置时, 1.90m s m 92.1CFG )05.1(5.006176.022==⇒==取桩间距s s m 当采用正方形布置时, 1.70m s m 78.1CFG )13.1(5.006176.022==⇒==取桩间距s s m 根据7.1.6条有粘结强度复合地基增强体桩身强度应KPa KPa A R f p acu 7.825419625.04509.041000254=⨯⨯≥⨯⇒≥λ 规范条文:根据《建筑地基处理技术规范》7.7.1水泥粉煤灰碎石桩复合地基适用于处理黏性土、粉土、砂土和自重固结已完成的素填土地基。

7.7.2水泥粉煤灰碎石桩复合地基设计应符合下列规定:1 水泥粉煤灰碎石桩,应选择承载力和压缩模量相对较高的土层作为桩端持力层。

2 桩径:长螺旋钻中心压灌、干成孔和振动沉管成桩宜为350mm~600mm泥浆护壁钻孔成桩宜为600mm~800mm;钢筋混凝土预制桩宜为300mm~600mm。

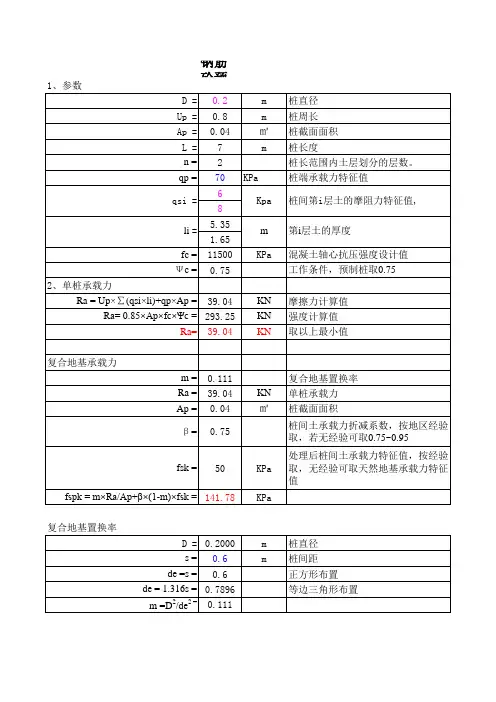

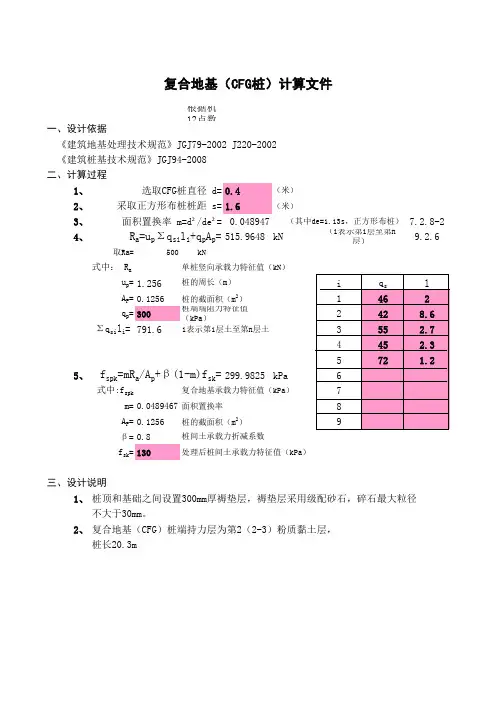

根据机12点数据计算

1、

0.4(米)2、

1.6(米)3、

0.0489477.2.8-24、515.9648kN

9.2.6取Ra=500kN

式中: R a u p =1.256

A P =0.1256q p =300Σq si l i =791.6

5、299.9825kPa

式中:f spk

m=0.0489467A P =0.1256

β=0.8

f sk =1301、2、桩顶和基础之间设置300mm厚褥垫层,褥垫层采用级配砂石,碎石最大粒径

不大于30mm。

复合地基(CFG)桩端持力层为第2(2-3)粉质黏土层,

桩长20.3m

复合地基承载力特征值(kPa)面积置换率桩的截面积(m 2)桩间土承载力折减系数处理后桩间土承载力特征值(kPa)

三、设计说明

单桩竖向承载力特征值(kN)

桩的周长(m)

桩的截面积(m 2)

桩端端阻力特征值(kPa)

i表示第1层土至第n层土f spk =mR a /A p +β(1-m)f sk =二、计算过程

选取CFG桩直径 d=采取正方形布桩桩距 s=面积置换率 m=d²/de²=(其中de=1.13s,正方形布桩)R a =u p Σq si l i +q p A p =(i表示第1层至第n层)复合地基(CFG桩)计算文件

一、设计依据

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 J220-2002 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008。

松木桩的设计计算在设计中短木桩用作挤密桩时可按下式设计:S=0.95d√(1+ e0)/( e0- e1)n=A/APS――桩的间距(m)d――桩径(m)e0――挤密前土的天然孔隙比e1――挤密后作要求达到的孔隙比,可按地基所需的承载力设计值再根据《建筑地基基础设计规范》附录五附表5-3或5-4确定n――每m2桩的根数A――每m2地基所需挤密桩面积,A=( e0- e1)/(1+ e0)AP――单桩横截面积(m2)在设计中,当桩端有硬壳层存在时,可作为端承桩,按下式计算:Pa=Ψα[σ]A -----------------(a)Pa――单桩承载力Ψ―――纵向弯曲系数,与桩间土质有关,一般可取1a―――桩材料的应力折减系数,木桩取0.5[σ]――桩材料的容许压力,kPa本实例中柱下独立基础附加应力及自重总值为950KN。

选③层为桩端持力层,地基土的容许承载力经综合分析后取值130kPa,基础埋深1.5米,经计算基础尺寸为2.6*2.9m2。

持力层埋藏较浅,因而采用端承桩设计。

根据(a)式,当以松木为材料,直径为15cm时,[σ]为2773.4kPa a=1*0.5*2773.4*(0.15/2)2*π=24.5KN/根每平方米所需桩数为n=950/(2.6*2.9*24.5)=5.14根/m2实取5根/m2该工程的桩基底面积为210m2,所需桩数210*5=1050根桩的布置按梅花形:全部打桩完毕后,在桩顶面铺设20cm厚片石灌石子,加以夯实,然后再做基础(3)经济效果分析软弱地基的松木桩处理技术根据建筑预算定额,f15cm的松木桩2.5m长每根桩工料费为15元/根,总费用1050*15=1.575万元。

若用12cm*12cm混凝土预制短桩约需5.1万元;若用换土垫层则需2.4万元,并且因地下水位较高,换土施工难度很大。

显然用松木桩方案为首选。

该工程1999年5月竣工两年多来,通过使用和观测证明,结构稳定安全。

复合地基的复合模量计算公式(一)复合地基的复合模量计算公式引言复合地基是指由不同材料组成的多层结构地基,它具有较好的承载能力和变形特性。

复合地基的设计需要考虑不同材料的力学特性以及各层结构的厚度等因素。

在设计过程中,计算复合地基的复合模量是一个重要的参数,它用于评估地基的整体刚度。

复合模量的定义复合模量是指多层结构地基在单位面积上承受应力时产生的应变。

它是地基材料在不同层的组合下的整体刚度指标,通常用E表示。

复合模量计算公式复合地基的复合模量可以根据不同求解方法和材料特性使用不同的计算公式。

以下是一些常用的计算公式:1.等效模量法:该方法假设复合地基的各层材料具有均匀分布,并以等效模量来表示整个地基的刚度。

复合模量E_e可以通过下面的公式计算:E e=E1ℎ1ℎt +E2ℎ2ℎt+E3ℎ3ℎt+⋯其中,E 1,E 2,E 3,… 分别为各层材料的模量,ℎ1,ℎ2,ℎ3,… 分别为各层材料的厚度,ℎt 为整个复合地基的总厚度。

例如,一个由混凝土和砾石组成的复合地基,混凝土的模量为 E 1=30GPa ,厚度为 ℎ1=m ,砾石的模量为 E 2=10GPa ,厚度为 ℎ2=m ,复合地基的总厚度 ℎt =1m 。

那么,根据等效模量法可计算得到复合模量为:E e =E 1ℎ1ℎt +E 2ℎ2ℎt =30×1+10×1=21GPa 2. 相应应变法:该方法通过分析各层材料在相同应力下的应变来计算复合地基的复合模量。

复合模量E_e 可以通过下面的公式计算:E e =∑σεi n i=1其中,εi 为各层材料的应变,σ为应力。

例如,一个由钢筋、混凝土和砂土组成的复合地基,钢筋和混凝土的应变分别为 $_1 = ,_2 = $,砂土的应变为 $_3 = $,地基的应力为 σ=10MPa 。

那么,根据相应应变法可计算得到复合模量为:E e =σε1+σε2+σε3=10+10+10=5000MPa结论复合地基的复合模量是评估地基整体刚度的重要指标。

计算书:1、面积置换率计算依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—2012)sk p aspk f m A R m f )1(-+=βλ,pp p ni pi si A q l q up Ra α+=∑=1式中:spk f --复合地基承载力特征值,取值为180kPa ;λ—-单桩承载力发挥系数,取0。

80; p a —-桩端端阻力发挥系数,取1。

0;m ——面积置换率;a R —-单桩承载力特征值(kN);p A —-桩截面积,Ap=0.09616m 2(桩径d=0。

35m );β——桩间土强度的发挥系数,按规范取0。

90;sk f ——处理后桩间土承载力特征值,取值60kPa (桩间土按素填土取值);p u -—桩的周长;si q ——桩侧土侧阻力特征值; i l ——第i 层土的厚度;p q —-桩端端阻力特征值,(以可塑粘土、硬塑粘土、强风化泥质砂岩作为桩端持力层)。

单桩承载力R a 计算和取值表取Ra =200kN 进行计算。

sk paspk f m A R mf )1(-+=βλ180≤0。

8×m ×200/0。

09616+0。

9×(1-m)×60 12.12≤154.81m m ≥0.0783m=0。

0783,则单根桩承担的处理面积Ae=Ap/m=0.09616/0.0783≈1。

228m 2。

2、桩位布置=m d 2/e d 2式中:m ——实际置换率; n ——同一承台内桩数量;A P -—桩截面积,0.09616m 2(桩径d=0。

35m ); A —-承台面积; d ——桩身平均直径(m );d e ——一根桩分担的处理地基面积的等效直径(m );正方形布桩d e =1.13s,矩形布桩d e =1。

1321s s ,s 、s 1、s 2分别为桩间距、纵向桩间距和横向桩间距。

CFG桩复合地基设计桩布置以上布桩均满足mAA n p≥式中:m ——实际置换率; m ——实际置换率; n —-同一承台内桩数量;A P ——桩截面积,0.09616m 2(桩径d=0.35m ); A-—承台面积.根据以上单桩承载力计算可知,按上表桩间距布置CFG 桩,有效最短桩长不应小于2.5m ,才能满足上部荷载的要求,复合地基承载力特征值fspk ≥200kPa.3、桩体强度选择依据《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)Pacu A R f λ4≥式中:f cu --桩体混合料试块28d 立方体抗压强度平均值。

复合地基的复合模量计算公式复合地基是由多个不同材料层堆积而成的地基结构,它的复合模量计算公式可以通过线性叠加原理求得。

线性叠加原理即是将每一层材料的模量相加得到整个结构的复合模量。

复合地基结构一般由三个主要部分组成:表层(如草坪或沥青层)、内部层(如软土或粉土)和基岩层(如岩石或黏土)。

为了方便计算,我们将每一层进行划分,并假设每个小区域的面积为dA。

根据线性叠加原理,一般情况下,各层材料的应力和应变分布是不均匀的。

但若假设各层材料在垂直方向上的应变分布均为线性,则可以得到复合地基的复合模量计算公式如下:1. 将地基划分为多个小区域,假设每个小区域的厚度为dz。

2.假设地基结构的压应力为σ,即在垂直方向上的力除以面积。

则每个小区域的受力为F=σdA。

3. 假设各层材料的垂直方向的应变为ε,则可以得到每个小区域的弹性应变能为U = 0.5 F ε dz。

4.将地基划分的小区域通过累加的方式计算出整个结构的弹性应变能,即可得到整个结构的复合模量。

具体计算过程如下:1.首先,需要给定各层材料的模量E和厚度h。

2.将各层材料的垂直方向上的应变表示为εi,则可以得到各层材料的应变能为Ui=0.5Eiεi。

3.对于每个小区域,假设每层材料的应变εi都相同,则可以得到每个小区域的应变能和为U=ΣUi。

4.将每个小区域的应变能累加起来,即可得到整个结构的应变能和。

即整个结构的复合模量E’为:1/E’=Σ(h/Ei)其中,Σ表示求和,E’表示整个结构的复合模量。

需要注意的是,以上计算公式假设各层材料的应变分布是线性的,即假设各层材料的厚度很小,可以忽略不计。

此外,该公式也假设各层材料之间没有相互阻碍应力传递,即各层材料之间是完全分离的。

总结起来,复合地基的复合模量计算公式是通过线性叠加原理和假设各层材料的应变分布是线性的得到的。

通过将每个小区域的应变能进行累加,可以得到整个结构的复合模量。

这个公式的计算过程相对简单,但需要给定各层材料的模量和厚度作为输入参数,且需要满足上述的假设条件。

CFG 桩复合地基计算书一、计算依据:拟建场地的《岩土工程勘察报告》 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)。

二、设计参数取值:设计桩径:400mm ,设计有效桩长:15m ,桩布置见图纸。

三、单桩承载力特征值设计计算:按照规范中 ∑=+=ni p p i si p a A q l q u R 1 (9.2.6)计算:其中:R a 为单桩承载力特征值;u p 为桩周长,取值1.256m ;q si 为桩周摩阻力特征值,根据勘察报告及经验数据,取值为20kPa ,25kPa ,30kPa ,25kPa ;l i 为桩长,取值6.7m ,3.1m ,4.2m ,1m ; q p 桩端端阻力特征值,按照勘察报告取值450kPa ; A p 桩端截面积,取值0.1256m 2。

R a =1.256×(20×6.7+25×3.1+30×4.2+25×1)+450×0.1256=512kN 。

取15.0m 桩长单桩承载力特征值为510kN 。

四、复合地基承载力特征值设计计算:按照规范中 ()sk paspk f m A R mf -+=1β (9.2.5) 其中:f spk 为复合地基承载力特征值,上部结构要求处理后的地基承载力特征值不小于220kPa ;R a 为单桩竖向承载力特征值,取值510kN ;A p 桩端截面积,取值0.1256m 2;m 为面积置换率,m=d 2/de 2=0.4x0.4/(1.13x1.13x1.8x1.8)=0.0387; β为桩间土承载力折减系数,取值为0.75,f sk 为处理后桩间土承载力特征值,按照勘察报告取天然地基承载力特征值100kPa 。

经过计算,复合地基承载力特征值为229kPa ,取值225 kPa ,大于设计要求的220kPa 。

五、桩体试块抗压强度平均值计算:按照规范中 pacu A R f *3≥ (9.2.7) 其中:f cu 为桩体混合料试块(边长150mm 立方体)标准养护28d 立方体抗压强度平均值(kPa )。

深层搅拌桩复合地基

采用深层搅拌桩(干法)进行复合地基处理,处理土层为③层淤泥。

设计复合地基承载力特征值k sp f ,要求120 kPa ,复合地基压缩模量

不小于6.0Mpa ,沉降小于5cm 。

1、估算单桩承载力特征值

深层搅拌桩(干法)复合地基初步设计时,其单桩承载力特征值可按以下方法估算。

深层搅拌桩(干法)单桩承载力特征值由桩身材料强度确定的单桩承载力和桩周土和桩端土的抗力所提供的单桩承载力共同确定,二者中取小值。

(1)由桩身材料强度确定的单桩承载力(以桩径为500mm 为例):

p k cu a A f R ,η=

其中:k cu f ,—与桩身加固土配比相同的室内加固试块无侧限抗压强度平均值。

初步取k cu f ,=1.6Mpa 。

η—强度折减系数,0.20~0.30,取0.3;

经计算 ()kN R a 962/5.014.316003.02

=⨯⨯⨯= (2)由桩周土和桩端土的抗力所提供的单桩承载力:

P p i n

i si p a A aq l q u R +=∑=1

其中:a R —单桩竖向承载力特征值(kN );

si q —桩周第i 层土的侧阻力特征值(kPa ),③层淤泥si q 取6 kpa ;

p u —桩的周长(m );

i l —桩长范围内第i 层土的厚度(m );

a —桩端天然地基土的承载力折减系数,一般可分别取

0.4~0.6,承载力高时取低值,本工程取0.6;

P A —桩的截面积(m 2);

p q —桩端地基土未经修正的承载力特征值,本工程取50

kpa 。

桩端为进入③层淤泥,按桩径500mm 、有效桩长10.0m 计算,计算单桩竖向承载力特征值100.2kN 。

单桩承载力特征值取(1)(2)的小值,即a R =96 kN 。

2、计算置换率

深层搅拌桩(干法)复合地基置换率可按下式估算:

17.0509.02

.096509.0120,,,=⨯-⨯-=⨯-⨯-=k s P a k s k sp f A R f f m ββ 以矩形布桩为例,则布桩为(1.1~1.2)m 2一根桩

其中:k sp f ,—深层搅拌桩(湿法)复合地基承载力特征值(kPa );

m —搅拌桩的面积置换率(%);

k s f ,—桩间天然地基土承载力特征值(kPa ),取50 kPa ;

β—桩间土承载力折减系数,取0.9。

3、复合地基压缩模量估算

复合地基压缩模量按下式进行计算:

a

7.288.1)17.01(6.110017.0)1(sp MP E m mE E s p =⨯-+⨯⨯=-+=

其中: sp E —搅拌桩复合土层压缩模量(MPa );

p E —搅拌桩的压缩模量(MPa ),可取(100~120)k cu f ,; s E —桩间土的压缩模量(MPa )。

4、复合地基沉降计算

(1)加固区沉降量s1按浙江省规范取s1=3cm 。

(2)加固区以下下卧层沉降量s2计算

以n p =1/1.2 (1/ m 2)计

下卧层附加应力P=120-96 /1.2=40kPa

则下卧层沉降量s2=(40 kPa *20m )/1.8 MPa=44.4cm 则总沉降s=s1+s2=3+44.4=47.4cm。