第十章 河流泥沙及河川过程.

- 格式:ppt

- 大小:5.74 MB

- 文档页数:77

河流沉积过程与沉积相分析沉积是指由于河流内流动速度减慢而造成的沉积物沉积和堆积过程。

沉积物主要包括砂、泥和粉砂等颗粒物质,这些物质在河水的冲刷作用下被带到河床,随着水流的减速,逐渐沉积下来。

本文将通过分析河流沉积过程以及沉积相来探讨沉积的特征和影响因素。

一、河流沉积过程河流沉积过程主要包括输运、沉积和建立三个阶段。

1. 输运阶段河流在高于平均流速的河段中,水流具有较高的能量,输送能力强,因此能够携带较大颗粒的沉积物质。

在这个阶段,河流会将沉积物质从高地带和山地带运输到低地带。

输运方式主要有悬移、跳跃和滚动等。

2. 沉积阶段当水流速度减小到一定程度时,河流就会开始沉积部分沉积物,形成河床。

由于河水垂直剪切力的减小,大颗粒物质更容易沉积下来,而小颗粒物质则可能继续悬浮在水中,甚至散布到河口和海洋等低能地区。

沉积物质会在河床上逐渐堆积起来,形成各种类型的地貌。

3. 建立阶段经过长期沉积过程后,河水携带的颗粒物质会减少,流速也会趋于平缓。

此时,河流开始建立河床,并与周围地形相互作用,形成稳定的河道。

二、沉积相分析沉积相是指地质中沉积岩的重要组成部分,通过对沉积物中不同颗粒物质的特征进行分析,可以划分出不同的沉积相类型。

1. 沉积相类型常见的沉积相类型包括三角洲相、河床相、湖泊相和浅海相等。

不同类型的沉积相主要受到沉积物质来源、沉积环境和地质构造等因素的影响。

2. 沉积相特征不同的沉积相具有各自特征。

三角洲相沉积物颗粒较大、层序明显,反映了沉积物在三角洲环境中的沉积过程;河床相沉积物多为砂砾物质,显示了河床运动的特点;湖泊相沉积物通常富含有机质,受到水体静态环境的影响。

3. 影响因素沉积相的形成和分布受到多种因素的影响,包括沉积物来源、河流流速、沉积环境和气候等。

例如,沉积物来源不同,颗粒物质的成分和大小也会有所不同;河流流速越大,沉积物质越容易被悬浮和输运,形成的河床相就越少。

结论河流沉积过程是一个动态的过程,在输运、沉积和建立三个阶段中,河水将颗粒物质从高能区带到低能区,并形成河床。

河流堆积地貌知识点总结1. 河流堆积地貌的形成河流堆积地貌的形成主要是由于河流拥有携带和沉积泥沙的能力,加上地理条件和气候条件的影响,最终形成了各种不同的地貌特征。

其形成过程大致可分为以下几个阶段:(1)侵蚀阶段:河流源头的侵蚀和陡坎地带的侵蚀冲刷作用,形成狭长的侵蚀谷、V形谷底、河床出现降阶段。

(2)运移阶段:河流在流经地势较缓和的低地时,泥沙携运量高,产生侧弯、河道淤积物迅速增多等现象。

(3)泥沙沉积阶段:河道横剖面向上凸状发展,产生河漫滩、河滩、洪积原等平原沉积地貌。

2. 河流堆积地貌的类型根据地质构造、泥沙来源、水流条件等因素的不同,河流堆积地貌可以分为多种类型。

主要包括:(1)冰碛地貌:由于冰川的融化,冰川的泥石料被冰水冲刷、搬运和沉积形成的地貌。

(2)海相沉积地貌:主要是指在海水环境作用下沉积的地貌,包括海岸沉积地貌、海底沉积地貌等。

(3)湖泊沉积地貌:主要是指湖泊周围由于泥砂物质的沉积形成的地貌,包括湖岸沉积地貌、湖底沉积地貌等。

(4)河流沉积地貌:主要是指河流在流经地势较缓和、水流湍急、泥砂搬运能力强的地区形成的地貌,包括河漫滩、河滩、洪积原等。

3. 河流堆积地貌的特征河流堆积地貌的特征主要表现在地形、地貌、土壤、植被等方面,具体包括:(1)地形特征:河流堆积地貌主要呈现平坦开阔的地貌特征,地形平坦、地势低洼,沉积物质较厚。

(2)地貌特征:沉积物质主要为泥砂颗粒、碎石等,形成滩地、漫滩、滨坡等地貌特征。

(3)土壤特征:泥沙沉积形成的土壤比较肥沃,适合农业生产,有利于植被的繁茂。

(4)植被特征:因为土壤肥沃,水源充足,植被繁茂,有利于植被的生长发育。

4. 河流堆积地貌的作用河流堆积地貌在地球表面的生态环境、资源开发利用、地形地貌演变等方面具有重要的作用。

(1)农业生产:由于河流堆积地貌的土壤肥沃,适合农业种植,大片土地适合种植农作物和果树。

(2)生态环境:河流堆积地貌植被繁茂,提供了大量的氧气,并且可以减少水土流失,有利于维护生态平衡。

新疆河流的泥沙特征新疆河流的产沙输沙条件新疆由于四周高山环绕、气候干燥、风力强劲、气温日差较大,故风化作用强烈,山地积存有丰富的第四纪松散物质,尤其在缺少植被保护的浅山地带和高山冰川侵蚀的冰缘地带,在暴雨或冰雪融水作用下,易产生暴雨泥石流和冰川泥石流,将大量泥沙带入河流,成为河流泥沙的主要来源。

河流不同的补给来源,对于流域产沙有着不同的影响。

暴雨补给比重大的河流,洪水猛涨猛落、沙峰大、底沙运动强烈,甚至可以出现泥石流;一般融雪补给的河流,底沙形成过程缓慢,产沙量少,但有冰川融水洪水的河流,有时产生冰川泥石流,其含沙量也大;地下水补给的河流和经过沼泽、湖泊调节后的河流含沙量都较小。

由于新疆河流径流补给的多样性,因此,流域产沙也是多因素综合作用的结果新疆河流含沙量的分布,大体具有纬度地带性,全疆自北向南逐渐增大趋势。

这主要与环境干旱的程度、暴雨强度、植被、地质及河流补给来源等因素有关。

悬移质含沙量的时间变化新疆河流泥沙的季节变化很大,其变化过程与流量过程大体相应,尤其是塔里木盆地周边的河流和天山北坡部分河流,在汛期由于高山冰川融水强烈时,会产生冰川泥石流以及中、低山带的暴雨洪水泥石流,致使洪水期河流含沙量特别大。

由新疆主要河流年、月平均含沙量统计可以看出,秋、冬季含沙量较小,尤以冬季径流为地下水补给时则更小,甚至接近于零;春、夏季含沙量普遍较高,形成春、夏季两个高含沙过程,尤以夏季洪水时最高。

含沙量与流量的关系对一次洪水而言,一般随洪水流量增大,河水含沙量也增大。

这是因为流域汇流水量增大,坡面上泥沙物质随水入河并且水流挟沙能力随流速增大而迅速增大的缘故。

但流量与含沙量之间不一定成单值关系,二者之间常是呈有一定相关趋势的带状分布的点群关系。

同一流量相应含沙量变幅很大,甚至有流量小而含沙量反而大的现象,这是因为流域内产沙与输沙条件变化十分复杂之故。

如许多河流春季第一次洪水,流量虽不大而含沙量却很大,因为前期堆积在流域面上的泥沙物质,易随第一次洪水的汇流水量进入河中,从而出现较大的含沙量,此后流量虽有增加,而含沙量则有可能不增加反而减小。

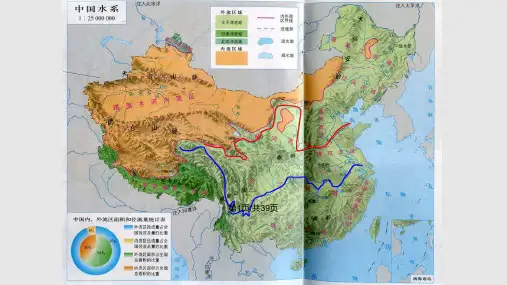

2000年中国河流泥沙公报(长江、黄河)2001-12-26来源:本网(中华人民共和国水利部)第一章长江一、概述长江是中国的第一大河,干流流经青海、西藏、四川、云南、重庆、湖北、湖南、江西、安徽、江苏、上海等11省、市、自治区。

流域面积180万平方公里,占全国陆地总面积的约19%。

下游大通站1950年至2000年的平均年径流量9051亿立方米,占全国的34%。

干流全长6300余公里,自河源至宜昌(4504公里)通称上游,宜昌至湖口(955公里)为中游,湖口至大通(338公里)为下游,大通以下为河口段(600公里)。

长江泥沙运动的主要特点有:1、水流含沙量不高,但因水量丰沛,输沙量大。

例如:宜昌水文站1950~2000年平均含沙量约1.14千克/立方米,相应的年均输沙量达5.01亿吨。

输沙量的90%集中于汛期。

2、沙量主要来源于上游。

由长江干流屏山、宜昌、汉口、大通等水文站年均输沙量沿程变化显示,宜昌站输沙量最大。

由于沿程部分泥沙淤积于湖泊与河流之中,其下游沙市、监利、螺山、汉口、大通等水文站的输沙量均比宜昌小。

3、长江中下游河段为冲积性河流。

从总体上说,河势相对稳定,冲淤大致平衡。

但部分河段的冲淤变化较大,特别是宜昌~城陵矶~武汉河段。

该河段泄洪能力较低,大洪水水位高于两岸地面较多,是防洪的关键河段。

4、长江中游与洞庭湖、鄱阳湖等湖泊相沟通。

江湖之间的分流分沙及河床演变呈现比较复杂的相互影响和关联。

5、长江流域已修建大量水库,但几乎全在支流上。

长江干流至今仅建成一座低坝——闸坝式的葛洲坝工程。

此外为稳定河势与维护航道,沿河修建了一些河道整治工程,如裁弯与边岸控制工程。

这些工程对长江径流过程的影响不大,长江的水沙过程基本上仍保持其自然特性。

长江的泥沙测验始于1923年。

现在全流域共有329个水文站开展泥沙测验工作。

悬移质泥沙采集一般采用横式采样器,缆道站则采用积时式采样器。

颗粒分析采用粒径计与移液管相结合的方法。

河流地貌的发育背诵知识点

1.河道阶地形成阶段:

河流开始从高处向低处侵蚀,通常形成V字谷。

在这个过程中,河流

通过下切和深切,形成了陡峭的峡谷地形。

河流会不断将侵蚀物质带走,

切割出一条深而窄的河谷。

2.峡谷形成阶段:

河流继续侵蚀,峡谷的侵蚀力加强。

由于侵蚀力大于河流的输送力,

峡谷逐渐加深和加宽。

这个阶段的特点是河流沿峡谷的中心线侵蚀力很强,侵蚀物质少,河谷的陡坡创造了壮观的瀑布和峭壁。

3.河口三角洲形成阶段:

当河流进入平原或海洋时,河流的输送力增强,同时河流的侵蚀力减弱。

河流开始在平原上扩张,形成河口三角洲地貌。

在这个过程中,河流

将携带的侵蚀物质沉积在河口附近,形成了平缓的三角洲地貌。

1.岩石的抗侵蚀性:

不同岩石的抗侵蚀性不同,例如花岗岩、板岩等抗侵蚀性较高,河流

侵蚀力不易形成峡谷地貌。

2.河流流速和水量:

河流流速和水量越大,其侵蚀力会更强,形成的地貌也更加壮观。

3.气候因素:

气候因素对河流地貌的发育也有重要影响。

例如,降雨量较大的地区

河流水量丰富,侵蚀力强,容易形成峡谷地貌。

4.地震活动:

地震活动导致地壳的抬升和沉降,河流的侵蚀力和输送力也会发生变化,进而改变河流地貌的形态。

总结起来,河流地貌的发育是一个持续的过程,受到地质、气候和地形等多种因素的影响。

对于理解和把握河流地貌的发育规律,了解和熟悉这些知识点将非常有益。

w ww .i w h .c o m 四 河流泥沙1 学科方向河流泥沙学科是一门综合性的基础技术科学,它研究泥沙在流体中的冲刷、搬运和沉积规律,是水利学科的理论基础之一,包括泥沙运动力学、河床演变学、工程泥沙、航道与港口治理、水土流失与治理、高含沙水流与泥石流等多方面的内容,涉及水文学、水力学、地貌学、地理学、环境与生态学、沉积学等多种学科。

在微观尺度上,研究泥沙颗粒在流体作用下的起动、跳跃、悬浮和沉降等过程;在宏观尺度上,则研究泥沙运动所导致的水土流失、河道演变、水库淤积、河口海岸变迁等;在更大的时空尺度上,还研究泥沙运动导致的固体物质从山区搬向平原和海洋、形成冲积平原和三角洲、以及在海洋环境沉积等过程(钱宁,1983)。

作为河流泥沙学科研究的应用,目前主要面向水利工程中的泥沙问题,今后对生态、环境等方面影响的研究将不断加大。

现阶段泥沙学科与其它学科的交叉日趋活跃,主要体现在下述几个方面:①与环境学科相交叉,形成环境泥沙研究的几个领域。

②与地貌学相交叉,形成动力地貌学的若干领域。

③与沉积学相交叉,研究盆地沉积动特性学。

④与海洋动力学相交叉,研究在海流、潮汐与波浪作用下的泥沙运动规律。

2 调研背景概述主要查阅浏览了2007年及以前的相关期刊和学术会议的论文、有关专著、以及相关研究机构的科研成果等,选择能够代表本学科发展动态的期刊、会议和科研机构作为调研的基本材料,包括: 国内期刊:《泥沙研究》,《水利学报》,《水科学进展》,《水利水电技术》,《地理学报》以及大学和知名研究机构的学报等。

国际期刊:美国土木工程师协会(ASCE)的期刊Journal of Hydraulic Engineering ;国际水利工程协会(IAHR)的期刊Journal of Hydraulic Research ;世界泥沙协会(WASER)的期刊International Journal of Sediment Research ;以及Freshwater Biology 等。

第四节河流泥沙的运动一、推移质运动推移质的运动来源于床面泥沙的起动。

当床面泥沙起动达到一定程度后,床面会出现起伏不平的沙波,而沙波运动又往往是推移质运动的主要形式。

因此,在介绍推移质运动时,往往需要涉及到河床泥沙的起动、起动流速及沙波运动的相关概念。

1.泥沙的起动流速设想床面为泥沙组成且具有一定厚度,在这种水槽中施放水流,使水流的速度由小到大逐渐增加,直到使床面泥沙(床沙)由静止转入运动,这种现象称为泥沙的起动。

泥沙颗粒由静止状态变为运动状态的临界水流条件,称为泥沙的起动条件。

泥沙的起动条件常用起动流速Uc表示,它相当于床面泥沙开始起动时的水流平均流速U。

对于天然沙,其起动流速常由下式计算:U c = 4.66131hd(3-3)式中,d为泥沙粒径;h为水深。

适用范围:d>0.15~0.2mm。

泥沙的起动流速是关系到河床冲刷状态的重要判据,因此,对它的研究具有重要的理论与实践意义。

例如,在研究坝下游河床冲刷时,首先需计算河床泥沙的起动流速。

当河道实际水流流速U超过床沙的起动流速Uc时,就可判定,河床就会被冲刷;反之,河床就不会发生冲刷。

河床在冲刷过程中,水深随之增加,流速降低,当发展到水流条件不足以使床面泥沙继续起动时,冲刷便会自动停止。

再如,组成河床的泥沙粗细不均时,则细的颗粒被水流优先冲走,粗的颗粒留下来逐渐形成一层抗冲覆盖层,冲刷逐渐停止下来。

河床冲刷前的高程与冲刷终止后的高程之差,即为河床的冲刷深度。

下面举例说明泥沙起动流速公式的具体实际应用方法及其意义。

算例:已知某水库下游河段河床沙质组成,河宽B=200m, 过水面积A=500m2,床沙平均粒径d=5.5mm, 问当水库下泄流量Q=500m3/s时,河床会否发生冲刷?可能冲深多少?解:(1)判断河床会否发生冲刷?V = Q/A = 500/500 = 1.0 m/sH = 500/200 = 2.5 m由沙莫夫公式Vc= 4.6d1/3H1/6 = 4.6×(5.5×10-3)1/3×2.51/6= 0.946 m/s∵ V > Vc,∴河床会发生冲刷。

第一节河流泥沙的来源随河水运动和组成河床的松散固体颗粒,叫做泥沙。

河流泥沙主要来源于两个方面,一是流域地表的侵蚀,二是上游河槽的冲刷。

降水形成的地面径流,侵蚀流域地表,造成水土流失,携带大量泥沙直下江河。

流域地表的侵蚀程度,与气候、土壤、植被、地形地貌及人类活动等因素有关。

如若流域气候多雨、土壤疏松、植物覆被差、地形坡陡以及人为影响如毁林星地现象严重等,则流域地表的侵蚀就较严重,进入江河的泥沙量就多。

河道水流在奔向下游的过程中,沿程要不断地冲刷当地河床和河岸,以补充水流挟沙之不足。

从上游河槽冲刷而来的这部分泥沙,随同流域地表侵蚀而来的泥沙一道,构成河流输移泥沙的总体,除部分可能沉积到水库、湖泊或下游河道之外,大部分将远泻千里而入海。

河流泥沙常用含沙量、输沙率、输沙量和输沙量模数(侵蚀模数)等度量单位表示。

含沙量是指单位体积浑水中的泥沙质量(kg/n?),常用s表示;输沙率是指单位时间内通过河流某断面的泥沙数量(t/s),常用G表示;输沙量是指一定时段内通过河流某断面的泥沙数量(t),常用表示;输沙量模数(侵蚀模数)是指每平方公里地面每年冲蚀的泥沙数量(t / (km:・R),通常用M表示。

输沙量模数的大小,可用来反映流域地表的侵蚀程度。

一般说来,我国的输沙量模数分布是,北方地区的地表侵蚀的严重程度甚于南方。

其中最严重的地区是,黄河中游黄土高原地区的支流流域,其输沙量模数M—般大于1000t/(km‘ ・a),如陕北的皇甫川、窟野河、无定河、延河流域,输沙量模数达10 000〜20 000t / (km:• a),相当于地面每年普遍冲刷6〜12mm 的厚度。

《马克思主义基本原理概论》复习提纲绪论U马克思主义与马克思主义基本原理的科学内涵马克思主义是由马克思和恩格斯创立的,为他们的后继承者所发展的,以反对资本主义、建设社会主义和实现共产主义为目标的科学理论体系,是关于无产阶级和人类解放的科学。

马克思基本原理是马克思理论体系的核心内容,是对马克思主义立场、观点和方法的集中槪括。