肠梗阻的中医治疗进展

- 格式:doc

- 大小:17.12 KB

- 文档页数:7

如对您有帮助,可购买打赏,谢谢

生活常识分享轻微肠梗阻的中医治疗方法

导语:肠梗阻是危害性很大的疾病,疾病有轻重之分,治疗的方法也有明显的不同,轻微肠梗阻的症状不显著,其症状也不易发现,但是也能鉴别于健康的

肠梗阻是危害性很大的疾病,疾病有轻重之分,治疗的方法也有明显的不同,轻微肠梗阻的症状不显著,其症状也不易发现,但是也能鉴别于健康的身体,患者发现异常特征后可做详细的治疗,治疗可是中医调理治疗,那么轻微肠梗阻的中医治疗方法是什么呢?下面就为大家介绍轻微肠梗阻的中医治疗方法。

中医治疗

肠梗阻的中医治疗措施通常有中药(通里攻下为主,辅以理气开郁和活血化瘀)、有针刺等。

中药

(一)中药

(1)热结腑实:腹痛突发,疼痛剧烈而拒按,肠鸣有声,呕吐食物,口干口苦,大便闭结,苔黄腻,脉洪大或滑数。

治法:泻热通腑,荡涤积滞。

方剂:生大黄10克、枳实10克、芒硝10克、厚朴10克。

(2)寒邪直中:突然腹中绞痛,可触及包块,疼痛拒按,恶寒,面色青冷,舌质淡而暗、苔白润,脉沉紧。

治法:温中散寒,缓急止痛。

方剂;生大黄10克、熟附于10克、细辛3克、枳实1.0克、厚朴10克、芒硝20克。

(3)虫积阻结:腹痛时作时止,面黄肌瘦,或颜面有白色虫斑,突发腹中剧痛,痛在脐周,按之有块,呕吐食物或清水,苔白,脉弦。

治法:驱虫消积。

肠梗阻中医治疗方法肠梗阻是指肠道内的物质因为某种原因不能正常通过肠道而导致肠道阻塞的疾病。

中医认为,肠梗阻属于中医内科中的痞满病,多为肠道气滞、饮食积滞或虚寒凝滞所致。

下面将介绍一些中医治疗肠梗阻的常用方法。

首先,中医常用的治疗肠梗阻的方法有引导下行通便、理气通脉、化瘀活血和健脾和胃等。

引导下行通便是中医治疗肠梗阻的重要方法之一。

通过引导下行使肠道内的积聚物排出体外,可缓解肠梗阻的症状。

常用的引导下行通便的药物有大黄、芒硝以及常用的通便灌肠等方法。

理气通脉是中医治疗肠梗阻的另一重要方法。

肠道气滞是肠梗阻的重要病理机制之一,因此,通气活络是缓解肠梗阻症状的重要手段。

常用的理气通脉的药物有砂仁、佩兰、乌药等。

化瘀活血是中医治疗肠梗阻的重要方法之一。

肠梗阻时,肠道内的血液循环不畅,容易导致血瘀,因此,通过活血化瘀可以改善肠道的血液循环。

常用的化瘀活血的药物有红花、桃仁、川穹等。

健脾和胃是中医治疗肠梗阻的重要方法之一。

中医认为,肠梗阻多为饮食积滞或脾胃虚寒所致,因此,调理脾胃功能可以改善肠梗阻的病情。

常用的健脾和胃的药物有炙黄芪、生姜、炒大麦芽等。

除了药物治疗外,中医还常常使用一些非药物疗法来治疗肠梗阻。

比如推拿按摩、针灸和中药熏蒸等。

推拿按摩可以通过刺激肠道穴位和经络,改善肠道气滞的病理状态,改善肠梗阻的症状。

针灸则通过针刺穴位调理气血,改善肠道的血液循环和脾胃功能,缓解肠梗阻症状。

中药熏蒸则通过将中药通过热蒸的方式使中药的药性飘散在空气中,进而通过呼吸道和皮肤的吸收起到调理作用。

需要注意的是,肠梗阻是一种严重的疾病,中医治疗只能起到辅助缓解症状的作用,不能替代西医的手术治疗。

因此,在治疗肠梗阻时,应尽早就医,由专业医生进行诊断和治疗。

最后,肠梗阻是一种严重的疾病,治疗肠梗阻需要结合中医和西医的综合方法。

中医治疗肠梗阻的方法主要包括引导下行通便、理气通脉、化瘀活血和健脾和胃等。

此外,非药物疗法如推拿按摩、针灸和中药熏蒸等也可以辅助治疗。

艾灸治肠梗阻的实例艾灸是一种传统的中医疗法,广泛应用于各种疾病的治疗中。

在中医理论中,艾灸可以通过热量的刺激来调节人体的气血运行,促进身体的自愈能力。

本文将以肠梗阻为例,介绍艾灸治疗肠梗阻的原理和方法。

肠梗阻是一种较为常见的急性腹痛疾病,其特征是由于肠腔的阻塞而导致食物和消化液无法正常通过肠道。

肠梗阻的症状包括腹胀、腹痛、呕吐、便秘等,严重的肠梗阻还会引起肠坏死和穿孔等并发症,威胁患者的生命健康。

在传统中医理论中,肠梗阻是由于人体的气血运行不畅所致。

中医认为,艾灸可以通过温热的刺激来调节人体的气血运行,消除气滞血瘀,从而改善肠道的功能。

具体来说,艾灸可以通过作用于特定的穴位,刺激穴位周围的经络,调整肠道的蠕动功能,促进食物和消化液的正常运行。

艾灸治疗肠梗阻的方法比较简单,可以在家中进行。

首先,准备好艾条或艾绒,并点燃艾条,使其产生温热的烟雾。

然后,选择适当的穴位进行艾灸,常用的穴位包括中脘穴、足三里穴、关元穴等。

将艾条的烟雾直接对准穴位,让温热的烟雾渗透到皮肤和穴位中,持续数分钟至十几分钟。

艾灸的治疗时间和频率可以根据患者的具体情况来确定。

一般来说,每天进行一次艾灸治疗,连续进行数天至数周。

治疗时要注意控制艾灸的温度和时间,避免烫伤皮肤。

另外,艾灸治疗肠梗阻时还可以辅助使用中药,以增强治疗效果。

艾灸治疗肠梗阻的原理是通过温热的刺激来调节人体的气血运行,改善肠道功能,从而缓解肠梗阻的症状。

艾灸具有温通经络、行气活血的作用,可以促进肠道的蠕动,加速食物和消化液的排出,缓解肠梗阻引起的腹胀、腹痛等症状。

虽然艾灸治疗肠梗阻有一定的疗效,但并不适用于所有患者。

对于肠梗阻引起的严重并发症,如肠坏死和穿孔等,需要及时进行手术治疗。

此外,对于肠梗阻的原因是结构性问题,如肿瘤、肠套叠等,艾灸治疗也无法根治疾病,需要通过手术或其他方法进行治疗。

艾灸作为一种传统的中医疗法,可以在一定程度上治疗肠梗阻。

艾灸治疗肠梗阻的原理是通过温热的刺激来调节人体的气血运行,改善肠道功能。

肠梗阻肠梗阻是大肠传导功能失常,导致肠内容物不能正常运行或通行障碍的统称,是中医科的常见病症。

《内经》称其为“后不利”、“大便难”,认为脾胃受寒、肠中有热等有关。

如《素问·厥论》曰“太阴之厥,则腹满(月真)胀,后不利,不欲食,食则呕,不得卧。

”《素问·举痛论》曰:“热气留于小肠,肠中痛,疸热焦渴,则咽干不得出,故痛而闭不通矣”。

肠梗阻属中医学“关格、“肠结”、“腹痛”、“积聚”“反胃”等范畴,以腹痛、腹胀、呕吐、便秘为主要临床表现。

【病因病机】饮食入胃,经脾胃运化其精微,吸收其精华后,所剩糟粕由大肠传道而出,成为大便。

正如《素问·灵兰秘典论》曰:“水谷者,常并居于胃中,成糟粕而俱下于大肠。

”“大肠者,传导之官,变化出焉。

”若外感或时邪,情志失凋,饮食所伤,素体亏虚等,均可导致气机阻滞,肠腑气血不畅,肠道失于濡养,气血瘀阻,腑气不通,升降失常,其主要病变部位在肠。

根据“六腑以通为用”的原则,六腑传化水谷,泻而不藏。

若毒邪内盛、气滞血瘀,日久气血亏虚、运化无力湿,毒瘀血阻止于肠道,通降失调,而致肠梗阻,出现腹胀、腹痛、恶心、呕吐等症。

1.外感时邪;外感六淫。

如伤于风寒则寒凝气滞,经脉受阻,不通则痛,如《素问·举痛论》曰:“寒气客于肠胃,厥逆上出,故痛而呕也。

”如《景岳全书杂证谟秘结》曰:“阳证者,必因邪火有余,以致津液干燥。

”2.情志失调:忧愁思虑过度;或久坐不动;或跌打损伤,伤及胃肠;或虫积肠道,或肺失宣降,腑气不通,均可导致大肠气机郁滞,功能失司,糟粕不得下行,皆可致肠道梗阻不通。

3.饮食不节:暴饮暴食,伤及脾胃,饮食内停;恣食肥甘厚腻辛辣之品酿生湿热,蕴蓄肠胃;误食馊腐,饮食不洁,或过食生冷,寒湿内停等,均可损伤胃肠,以致肠道传导失职,糟粕内停而致肠梗阻。

4.素体亏虚:病后、产后及年老体虚之人,阴阳气血亏虚,阳气虚则传送无力,阴血虚则润泽荣养不足,大肠失于传导。

肠梗阻中西医治疗进展发表时间:2018-04-10T16:49:31.667Z 来源:《医药前沿》2018年4月第11期作者:孙尚龙[导读] 肠梗阻是各种原因引起的肠腔内容物通过发生障碍的疾病的统称。

肠梗阻属于中医学“腹痛、小腹痛”范畴。

(甘肃中医药大学甘肃兰州 730000)【摘要】探讨急性肠梗阻的病因、发病机制及中西医治疗方面的进展。

肠梗阻治疗方法主要有手术和非手术疗法(中西医结合治疗),通过多学科合作及介入技术的应用,肠梗阻的治疗不断改进,疗效肯定,改善了患者预后,提高了患者生活质量及减轻了心理及机体的痛苦。

【关键词】肠梗阻;中西医结合;治疗【中图分类号】R730.5 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752(2018)11-0215-02肠梗阻是各种原因引起的肠腔内容物通过发生障碍的疾病的统称。

肠梗阻属于中医学“腹痛、小腹痛”范畴。

近年来肠梗阻发病机制主要集中于:神经机制、炎症机制、肠屏障功能研究等,并取得一定进展。

本试验主要从保护肠屏障功能着手去探讨中西医结合治疗肠梗阻的作用机制1.肠梗阻的病因梗阻发生的病因和患者自身有无腹部手术史具有密切关系,腹部无手术史的患者发生肠梗阻的主要因素为肿瘤影响,另外还有粪便过硬,堵塞肠道等因素。

而一些腹部疾病的发生也会导致肠梗阻的发生,包括腹膜炎伴有肠麻痹、乙状结肠扭转、肠套叠;肠系膜血管栓塞;美克尔憩室索带致肠扭转等。

这些疾病均会导致肠道正常解剖组织结构的偏离,从而造成梗阻。

对于有腹部手术史的患者,其发生肠梗阻的主要因素为术后肠粘连,据资料显示腹部手术史的肠梗阻患者,腹腔粘连与外科手术次数及范围及手术方式有正相关性[1]。

2.肠梗阻的治疗2.1 非手术治疗胃肠置管、支架植入术及联用药物治疗常规采用单胃管,负压吸引,低位肠梗阻,采用经鼻型肠梗阻导管,方法有如下几种:(1)DSA透视下导管置入技术,沿交换导丝将经石蜡油润滑后的肠梗阻导管经鼻送入空肠内。

肠梗阻中西医治疗效果如何中西医结合治疗肠梗阻的原理是在中医和西医的理论和方法基础上,综合运用各自的优势,综合配合多种治疗手段,以改善患者的症状和促进肠道的恢复为目标。

这种方法不仅可以提高治疗的效果和质量,更能满足患者的需求,带给患者更好的治疗体验和健康效果。

对于肠梗阻的患者来说,中西医结合治疗无疑是一种更加全面和有效的选择。

一、中西医治疗肠梗阻的原理肠梗阻是一种常见的急性疾病,它是指由于肠道内腔被物质阻塞而导致胃肠内容物无法正常通过的情况。

这种情况严重影响了消化道的正常功能,给患者带来了严重的不适和痛苦。

中西医结合治疗肠梗阻的原理,旨在通过不同的方法和理论,解除梗阻,恢复肠道功能,达到治疗的效果,帮助疾病的快速恢复。

在中医的理论中,肠梗阻是由于气滞血瘀、寒湿内阻、脾胃虚弱等多种因素导致的。

因此,中医的治疗思路主要是通过疏肝理气、活血化瘀、温阳化寒、健脾润燥等方法来疏通经络、调节气血、温化寒湿,并增强脾胃功能。

其中,经络疏通可以通过针灸、推拿等手段进行,气血调节可以通过草药调理和膏方治疗进行,温化寒湿可以通过中药熏蒸或外敷热敷进行。

而健脾润燥则可以通过食疗、调理饮食结构来实现。

与此同时,西方医学也提供了多种治疗肠梗阻的方法。

其中最常见的是外科手术。

外科手术是通过切除梗阻物或修复肠道通路来解除梗阻。

这种方法在病情严重或保守治疗无效时是非常有效的选择。

另外,西医也会采用物理疗法,如使用胃管进行胃肠减压,使胃肠内的气体和液体能够排出,从而缓解肠道积气的症状。

中西医结合治疗肠梗阻的原理就是将中医和西医的优势相结合,综合运用各自的方法来进行治疗。

在诊断上,中医的望闻问切与西医的影像学检查相结合,可以提高诊断的准确性和可靠性。

在治疗上,中医的经络调理和草药治疗可以帮助患者缓解气滞血瘀、寒湿内阻等问题,促进肠道的恢复和功能的调节,同时西医的手术和物理疗法可以解除梗阻,排除积气,迅速缓解患者的症状。

这种中西医结合的治疗方法有着相当大的优势。

不同病因导致肠内容物向远端推进受阻称为肠阻,是常见急腹症之一,属中医“关格”“肠结”范畴。

【中医辩证分型】1、气滞型:(早期单纯性机械性梗阻和早期麻痹性肠梗阻)证候:腹痛阵作或持续性胀痛,腹胀,恶心呕吐,无排便及排气,肠鸣音亢进或消失,腹软,苔薄白,或薄腻,脉弦。

2、瘀结型:(早期绞窄性肠梗阻和肠管开始有血运障碍的其他肠梗阻)证候:腹剧痛,中度膨胀。

可见明显肠型,并有明显定位压痛、反跳痛和轻度肌紧张,常可扪及痛性包块,肠鸣音亢进,有气过水声或金属声音,伴有胸闷气促,呕吐,无大便,不排气,发热,舌红苔黄腻,脉弦数或洪数。

3、疽结型:(晚期绞窄性肠梗阻,肠坏死伴有弥漫性腹膜炎的其他肠梗阻,以及中毒性肠麻痹)证候:脘腹胀痛痞满,腹胀若鼓,全腹压痛,反跳痛和肌紧张,肠音减弱或消失,呕吐剧烈,呕出或肛门排出血性物,且有发热,烦躁,自汗,四肢厥冷等,茹黄腻,脉弦细而数。

【西医诊断要点】1、症状和体征:(1)痛、吐、胀、闭是各种急性肠梗阻的共同特征,可因肠梗阻的原因、部位、是否为绞窄性、发病的急缓而有程度的不同。

(2)腹部体征:腹部膨隆,可见肠型、蠕动波或不对称性腹胀,肠梗阻部位可出现压痛,反跳痛。

叩诊一般为鼓音。

机械性肠梗阻的特点是在腹痛发作时有肠鸣音亢进、高调金属音或气过水声。

麻痹性肠梗阻则肠鸣间减弱或消失。

直肠指检:直肠肿瘤引起梗阻者常可触及肿块,肠套迭、绞窄性肠梗阻,指套常染有血迹。

2、实验室及器械检查:(1)血液:血红蛋白及红细胞压积升高,呈现血液浓缩;肠绞窄伴有腹膜炎时,白细胞及中性细胞升高;血钠、氯、钾及二氧化碳结合力测定,能反映电质、酸碱平衡紊乱情况.(2)X线检查:腹部立位透视或平片,积气肠袢及多个阶梯状液平面是肠梗阻的X线特征,空肠粘膜呈“鱼骨刺"征,结肠呈袋形影。

一般肠梗阻形成后的4-6小时,即可查出肠腔内积气,可疑低位肠梗阻(如回结肠套迭、乙状结肠扭转、结肠肿瘤等),可考虑作钡灌检查。

分析中医治疗不完全性肠梗阻的研究进展发布时间:2021-07-22T14:56:14.687Z 来源:《医师在线》2021年2月4期作者:冯立雄[导读] 不完全性肠梗阻是一类成因较为复杂的肠道病病理症状,以肠道病理生理性变化为主要表现,发病后可导致患者部分肠道内容物无法经肠道顺利通过,从而诱发患者临床症状,发病年龄及发病人群无特异性表现。

冯立雄(北流市人民医院中医科;广西北流537400)摘要:不完全性肠梗阻是一类成因较为复杂的肠道病病理症状,以肠道病理生理性变化为主要表现,发病后可导致患者部分肠道内容物无法经肠道顺利通过,从而诱发患者临床症状,发病年龄及发病人群无特异性表现。

现有临床治疗中,对于此类患者的治疗,首推非手术治疗方案,但病情进展严重时也需经外科治疗措施进行病情纠正。

西医治疗中对于此类患者的治疗方案以解除患者梗阻、消除病因,纠正肠梗阻所致水电解质、酸碱失衡为主,但上述治疗措施对于轻中度患者病情缓解效果显著,对于症状严重者则起效较慢,或存在较高感染、毒血症、肠穿孔等严重并发症风险,故快速缓解患者症状,对其临床预后质量改善具有积极意义。

中医治疗作为我国传统特色临床诊疗技术,对于不完全性肠梗阻同样具有显著治疗、缓解效果,故在此基础上,本文将对现有不完全肠梗阻中医治疗临床研究文献进行综述,以期为此类患者的临床有效治疗提供解决思路。

关键词:中医治疗;不完全性肠梗阻;中医按摩;中药灌肠;针灸;临床研究1前言不完全性肠梗阻是一类以腹痛、腹胀、恶心呕吐及排便、排气习惯改变为症状表现的急腹症[1],发病机制复杂,临床常见患者多为肠道肿瘤所致机械性肠梗阻及腹部手术后肠壁功能损伤所致动力性肠梗阻两类[2],仅有少数患者为血运性肠梗阻[3]。

临床发病后,受肠道功能障碍影响,可导致患者出现生理机能紊乱及全身性炎症症状等病理表现[4],且可合并有其他器官功能障碍性症状,危及患者生命安全,而外科治疗的实施,或可进一步加剧患者肠道功能损伤,故在临床治疗中,应积极借助保守治疗手段,减少外科手术治疗应用,改善患者临床治疗预后[5]。

中药治疗肠梗阻发布时间:2021-09-26T07:33:54.015Z 来源:《中国医学人文》2021年21期作者:肖英[导读] 肠梗阻是一种比较常见的肠道疾病,患者主要临床表现就是肠腔内容物受到阻碍肖英成都市新津区中医医院四川成都 611430肠梗阻是一种比较常见的肠道疾病,患者主要临床表现就是肠腔内容物受到阻碍,而引发这种阻碍的原因往往时多样的。

这也就意味着再治疗的时候,医生需要根据患者的病情变化来对其进行恰当的治疗。

当前,对于疾病的治疗大致可以分为中医治疗和西医治疗两种,而单就中医疗法而言,比较有代表性的就是中药治疗,这种传统的疗法再治愈很多疾病上都有着出其不意的功效,下面,我们就来简单了解一下中药疗法对于长梗阻的治疗。

一、关于肠梗阻:开头,我们就指出:肠梗阻这种疾病是肠腔容物的运动受到阻碍所导致。

作为一种原因不定的疾病,肠梗阻的发生与很多因素都有着紧密的联系。

虽然这种疾病的病因是多种多样的,但是作为一种急症,如果医疗人员及时的采取合适的治疗方案,患者的病情也可以痊愈。

根据病因的差异,临床上我们通常会将肠梗阻分为机械性肠梗阻、动力性肠梗阻、缺血性肠梗阻三大类。

其中,机械性肠梗阻可以由粘连带、肠扭转、肠外肿瘤压迫等非肠道自身的疾病造成,也能够由肠壁固有疾病和肠腔的阻塞引起;而动力性肠梗阻又可以细分为麻痹性肠梗阻和痉挛性肠梗阻,其中,麻痹性肠梗阻主要发生于手术之后。

在手术结束之后,在并发症或者护理不当等因素的诱使下,患者出现中毒性休克和缺钾的症状,这会导致肠部的肌肉受到神经和体液的刺激,在这些刺激的作用下,患者的肠腔会失去活动能力,而痉挛性肠梗阻比较少见,而且作为一种短暂的梗阻,他只会暂时的引起患者肠腔的缩小;而缺血性肠梗阻则是与血液的供给有关,通常情况下,它的发生于肠系膜血管的病变紧密联系,在该病变的作用下,患者的肠壁会出现缺血的情况,血液的缺失又抑制了肠蠕动,最终导致肠梗阻的出现。

二、中药治疗肠梗阻的优势:单单就肠梗阻这种疾病来讲,作为一个急症,患者的情况通常是不会过于严重的,这也就也就意味着其治疗往往是不需要进行手术治疗的。

肠梗阻的中药灌肠治疗方法肠梗阻是指由于各种原因导致肠道腔内狭窄、梗阻或阻塞,使肠内容物停滞,引起肠功能障碍的疾病。

中医认为,肠梗阻属于“闭里阻塞”的范畴,主要病机为肠道气滞、湿滞、热毒积聚。

治疗肠梗阻中,中药灌肠是一种常用的治疗方法,它通过将草药溶液灌入直肠,发挥药物的活性成分对直肠和结肠起到消炎、通便、化痰、祛湿等作用,以改善肠道气血循环,达到治疗肠梗阻的目的。

一、中药灌肠的准备工作1. 选用草药:中药灌肠常用的药物包括黄连、黄芩、白芍、生地、柴胡、枸杞子等,其中黄连、黄芩具有清热燥湿、解毒作用;白芍、生地具有养血和补液作用;柴胡具有疏肝理气,升阳宣肺作用;枸杞子具有明目、补肾的功效。

根据患者具体病情,中医师会根据辨证论治原则来选择相应的药物。

2. 制备草药溶液:将选用的药材洗净后,根据需要捣碎或煎煮,制作成浓缩的草药溶液。

一般情况下,草药溶液的浓度为10%,可根据患者的病情适当调整。

3. 清洁直肠:患者进行灌肠前,需要先清洁直肠以确保灌入的草药溶液能够充分接触到直肠和结肠。

可以使用温水洗肠液或中药洗肠液进行清洁。

二、中药灌肠的操作步骤1. 患者体位:患者采取半卧位或侧卧位,将腹部略向上抬起,放松身体。

2. 灌肠装置的准备:选择合适的灌肠管,灌肠器可选择注射器或常规的洗耳球,注射器适合短时间内快速灌肠,而洗耳球则适合长时间缓慢灌肠。

3. 注入草药溶液:将制备好的草药溶液倒入准备好的灌肠器中,挤出多余空气。

4. 插入灌肠管:将涂有润滑剂的灌肠管缓慢插入患者直肠,插入深度约为10-15厘米。

5. 慢慢注药:缓慢注入草药溶液,一般每次注入量为100ml。

6. 挤压排气:注完草药溶液后,将灌肠器从直肠中取出,让患者自行排气。

7. 反复操作:根据需要,可以进行2-3次灌肠,每次间隔15-30分钟。

8. 结束操作:患者从躺卧位慢慢转为坐位,保持一段时间以便让草药溶液充分发挥作用。

三、中药灌肠的注意事项1. 确定患者是否适合中药灌肠:中药灌肠是一种较为复杂的治疗方法,适用于无粪便、无肠鸣音、出现腹胀疼痛、肠鸣潮音、恶心呕吐等症状的肠梗阻患者。

中医如何治疗肠梗阻?这三种方法效果非常好肠梗阻是一种严重的疾病,需要及时治疗。

中医治疗是一种从内部调理身体的方法,效果更好。

下面介绍三种有效的中医疗法。

1、温阳通痹汤组成】附子、炒山楂各9克,细辛6克,大黄15克,代赭石、莱菔子(炒)各30克,枳壳、川朴各12克。

功用】温阳运脾、通降逐积。

用法】水煎后待肠胃减压后服,一日2~3剂。

方解】瘀结型肠梗阻的病机在于脾胃肠三脏腑的通降、运化功能失权,原因多为饮食不节、过食生冷,致使中阳受阻,脾运失司,气机痞满不通。

此证非温不动、非峻下不通,故方用附子、细辛温阳通痹;莱菔子、枳壳、川朴顺气宽肠;代赭石、大黄坠降通气;山楂和中消积。

诸药合用,共奏温阳运脾、通降逐积之功。

主治】瘀结型肠梗阻。

疗效】治疗154例,全部治愈。

一般在3~4小时症状开始缓解,8~12小时症状明显改善,12~24小时内症状及体征全部消失。

2、驱逐汤组成】乌梅15克,炒川椒、炒黄连、肉桂、榧子肉、炒鹤虱、雷丸、白芜荑、全当归、槟榔、使君子各10克,苦楝根皮15克,姜3片、黄柏10克,五香丸(五灵脂、生香附子各500克,牵牛子60克,各炒熟1半、生用1半,共研细末、备用、勿泄气)9~30克(分3次空腹时,温开水送服)。

功用】驱虫、通便、止痛。

用法】水煎服,每日1剂,日服3次。

方解】本方是从乌梅丸和化虫丸两方加减而成,适用于蛔虫腹痛。

方中重用乌梅之酸为主,佐以黄连、黄柏、苦楝根皮之苦,川椒、肉桂、生姜之辛,更加榧子肉、使君子肉、槟榔、鹤虱、雷丸、芜荑等有效之驱虫药;用一味辛润之当归以润肠通便;因虫得甘则动,得酸则安,得苦则伏,得辛则死。

另用五香丸中的五灵脂以杀虫消积止痛、香附行气止痛、牵牛子杀虫通便。

诸药相伍,共奏驱虫、通便、止痛之功。

3、茵陈蒿汤组成】茵陈蒿30克,黄连9克,黄柏9克,大黄12克,枳实9克,生姜3片,大枣5枚。

功用】清热泻火、通便止痛。

用法】水煎服,每日1剂,日服3次。

方解】本方适用于肠热积滞、大便秘结、腹痛便秘等症。

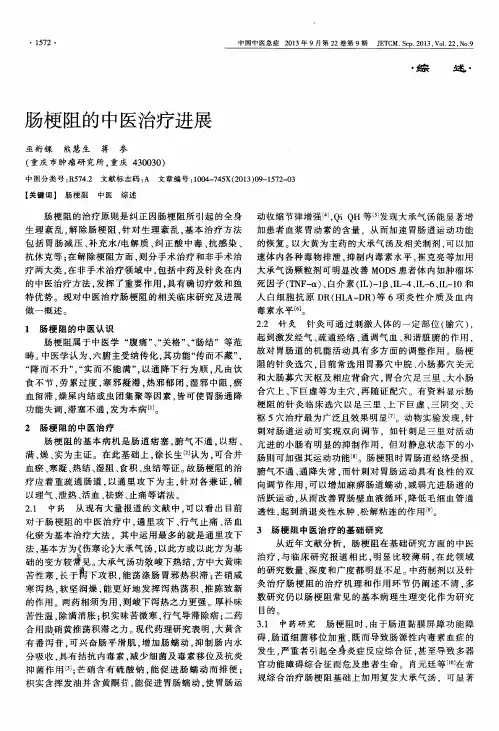

肠梗阻的中医治疗进展

肠梗阻的中医治疗进展

肠梗阻的治疗原则是纠正因肠梗阻所引起的全身生理紊乱,解除肠梗阻,针对生理紊乱,基本治疗方法包括胃肠减压、补充水/电解质、纠正酸中毒、抗感染、抗休克等;在解除梗阻方面,则分手术治疗和非手术治疗两大类,在非手术治疗领域中,包括中药及针灸在内的中医治疗方法,发挥了重要作用,具有确切疗效和独特优势。

现对中医治疗肠梗阻的相关临床研究及进展做一概述。

l.肠梗阻的中医认识

肠梗阻属于中医学“腹痛”、“关格”、“肠结”等范畴。

中医学认为,六腑主受纳传化,其功能“传而不藏”,“降而不升”,“实而不能满”,以通降下行为顺,凡由饮食不节,劳累过度,寒邪凝滞,热邪郁闭,湿邪中阻,瘀血留滞,燥屎内结或虫团集聚等因素,皆可使胃肠通降功能失调,滞塞不通,发为本病。

2.肠梗阻的中医治疗

肠梗阻的基本病机是肠道痞塞,腑气不通,以痞、满、燥、实为主证。

在此基础上,徐长生认为,可合并血瘀、寒凝、热结、湿阻、食积、虫结等证。

故肠梗阻的治疗应着重疏通肠道,以通里攻下为主,针对各兼证,辅以理气、泄热、活

血、祛瘀、止痛等诸法。

2.1中药从现有大量报道的文献中,可以看出目前对于肠梗阻的中医治疗中,通里攻下、行气止痛、活血化瘀为基本治疗大法,其中运用最多的就是通里攻下法,基本方为《伤寒论》大承气汤,以此方或以此方为基础的变方较常见。

大承气汤功效峻下热结,方中大黄味苦性寒,长于泻下攻积,能荡涤肠胃邪热积滞;芒硝咸寒泻热,软坚润燥,能更好地发挥泻热荡积、推陈致新的作用。

两药相须为用,则峻下泻热之力更强。

厚朴味苦性温,除满消胀;枳实味苦微寒,行气导滞除痞;二药合用助硝黄推荡积滞之力。

现代药理研究表明,大黄含有番泻苷,可兴奋肠平滑肌,增加肠蠕动,抑制肠内水分吸收,具有拮抗内毒素,减少细菌及毒素移位及抗炎抑菌作用;芒硝含有硫酸钠,能促进肠蠕动而排便;枳实含挥发油并含黄酮苷,能促进胃肠蠕动,使胃肠运动收缩节律增强,Qi QH等发现大承气汤能显著增加患者血浆胃动素的含量,从而加速胃肠道运动功能的恢复。

以大黄为主药的大承气汤及相关制剂,可以加速体内各种毒物排泄,抑制内毒素水平,崔克亮等加用大承气汤颗粒剂可明显改善MODS患者体内如肿瘤坏死因子(TNF-ot)、白介素(IL)一1p、IL-4、IL-6、IL-10和人白细胞抗原DR(HLA-DR)等6项炎性介质及血内毒素水平。

2.2针灸针灸可通过刺激人体的一定部位(腧穴),起到激发经

气、疏通经络、通调气血、和谐脏腑的作用,故对胃肠道的机能活动具有多方面的调整作用。

肠梗阻的针灸选穴,目前常选用胃募穴中脘、小肠募穴关元和大肠募穴天枢及相应背俞穴,胃合穴足三里、大小肠合穴上、下巨虚等为主穴,再随证配穴。

有资料显示肠梗阻的针灸临床选穴以足三里、上下巨虚、三阴交、天枢5穴治疗最为广泛且效果明显。

动物实验发现,针刺对肠道运动可实现双向调节,如针刺足三里对活动亢进的小肠有明显的抑制作用,但对静息状态下的小肠则可加强其运动功能。

肠梗阻时胃肠道经络受损,腑气不通、通降失常,而针刺对胃肠运动具有良性的双向调节作用,可以增加麻痹肠道蠕动,减弱亢进肠道的活跃运动,从而改善胃肠壁血液循环,降低毛细血管通透性.起到消退炎性水肿、松解粘连的作用。

3.肠梗阻中医治疗的基础研究

从近年文献分析,肠梗阻在基础研究方面的中医治疗.与临床研究报道相比,明显比较薄弱,在此领域的研究数量、深度和广度都明显不足。

中药制剂以及针灸治疗肠梗阻的治疗机理和作用环节仍阐述不清,多数研究仍以肠梗阻常见的基本病理生理变化作为研究目的。

3.1中药研究;肠梗阻时,由于肠道黏膜屏障功能障碍.肠道细菌移位加重,既而导致肠源性内毒素血症的发生,严重者引起全身炎症反应综合征,甚至导致多器官功能障碍综合征

而危及患者生命。

肖元廷等口在常规综合治疗肠梗阻基础上加用复发大承气汤,可显著降低患者血浆内毒素及IL-IB水平,有助于肠梗阻患者肠黏膜修复,促进肠功能恢复。

肠梗阻病程中,随着梗阻时间延长,肠腔内压力不断升高,引起肠血运障碍,中医学认为此时均会出现不同程度的血瘀证。

盛丽等应用彩色多普勒超声监测粘连性肠梗阻大鼠肠系膜

上动脉收缩期峰值流速,研究显示将茴香枳术汤(白术、枳壳、小茴香、苍术、香附、桂枝)灌胃,能够明显降低其血流速度,对粘连性肠梗阻有很好的治疗作用。

郭娟等将复方丹参合剂(丹参、三七、冰片)、大承气汤用于不完全小肠梗阻大鼠,

通过对其血浆及小肠组织二胺氧化酶浓度及小肠组织形态

学变化的观察.证实大承气汤和复发丹参合剂对小肠黏膜屏

障均有保护作用,二者合用作用增强。

肠梗阻后肠黏膜受损,随着梗阻时间的延长,小肠损害愈加严重,梗阻后期,肠管极度扩张,肠平滑肌受损,肠壁充血水肿,致肠运动无力,出现吸收障碍。

阴爱辉等用四君子汤灌胃治疗肠梗阻模型兔,结果治疗组小肠黏膜上皮细胞的修复程度明显好于同时段

自然恢复组.在梗阻解除后的相应时段内,中药治疗组炭末推进率、D-木糖吸收水平比自然恢复组明显升高,表明四君子汤对肠梗阻解除后肠运动及吸收功能恢复有明显的促进作用。

吴毅伟等采用提壶揭盖法中药(宣肺治上、通腑治下)煎

剂灌胃治疗大鼠粘连性肠梗阻模型.结果表明提壶揭盖法有

明显的促进肠蠕动、减少肠粘连的作用。

3.2针灸研究李红等取穴足三里、天枢行电针治疗粘连性肠梗阻大鼠。

通过电镜发现针刺能明显改善肠梗阻时小肠组织超微结构的损伤,促进线粒体和粗面内质网功能和形态恢复,其预防效果优于大承气汤、灌肠组,表明针刺能够改善术后肠道黏膜上皮细胞异常的超微缮构;增强肠黏膜的防御屏障功能。

吴健文等电针取穴足三里、天枢治疗粘连性肠梗阻大鼠,发现针刺组较模型组大鼠血浆和肠黏膜超氧化物歧化酶(sOD)含量明显增加,而一氧化氮(№)和丙二醛(MDA含量显著降低,表明针刺对损伤后肠黏膜的自由基具有积极的调节作用,针刺组肠黏膜sIgA含量增高,说明电针治疗能刺进slgA的合成分泌,增强肠道局部免疫,减轻肠粘膜的损害程度有效保护肠道黏膜的完整性。

4.肠梗阻中医治疗的临床研究。

肠梗阻的中医治疗临床研究报道极多,但综合来看,研究质量普遍不高,大都流于表面,很多报道对于肠梗阻治疗有效的标准尚阐述不清,部分报道甚至未设立对照组:对于中医治疗肠梗阻的疗效观察,多数仍缺乏中医证型分类,未进行辨证论治,观察指标较简单,多为肛门排气、排便时间、腹痛消失等主观表现,缺乏有力的客观指标,这些都对中医治疗肠梗阻疗效的可靠性和说服力造成一定的影响。

4.1中药如前所述,关于肠梗阻的中药治疗。

目前各文献

中选用方药大同小异.均以大承气汤为基础.兼以行气、活血、清热等诸法,总体变化不大。

但中药给药方式趋于多样化,除传统中药口服、外敷、灌肠外,还有胃管注入、肛滴、栓剂、鼻肠梗阻导管、结肠水疗等多种方式,这些方式可以单独应用,亦可多种联用.以加强中药治疗的疗效。

4.1.1单独应用(1)口服。

张晓东等将大承气汤(大黄12 g,厚朴15 g,枳实12 g,芒硝9 g)口服治疗38例术后早期肠梗阻患者,效果显著,且可明显缩短住院时间,,避免再次手术。

(2)灌肠。

宋易华等将复方大承气汤(大黄20 g,厚朴20 g,枳实20 g,莱菔子15 g,木香15 g,赤芍药15 g,冰片6 g)研细末外敷神阙穴治疗36例粘连性肠梗阻,疗效优于对照组(生理盐水灌肠)。

(3)栓剂。

宋易华等采用自制中药通腑栓(大黄120 g,厚朴t20 g,枳实120 g,炒莱菔子100 g,木香100 g,桃仁100 g,红花100 g)治疗粘连性肠梗阻34例,疗效明显优于对照组(单纯生理盐水灌肠)。

(4)肛滴。

田义州[将中药汤剂(生大黄、厚朴、枳实各10 g,红藤、全瓜蒌、莱菔子、八月札、大腹皮、赤石脂、白芍各30 g)加入灌肠袋中,与肠管和输液器连接,经肛门行缓慢滴注治疗28例癌性不全肠梗阻,疗效明显优于对照组。

(5)结肠水疗。

张搏等将血府逐瘀汤(当归、生地黄、桃仁、红花、牛膝各9 g,枳壳6 g,赤芍、川芎、柴胡、甘草、桔梗各6 g)行结肠水疗治疗42例术后粘连性肠梗阻,效果明显优于对

照组。

4.1.2联合应用周强等用复方大承气汤(厚朴15g,炒幕菔子、30 g,枳实9~15 g,芒硝9~15 g,桃仁9 g,赤芍15g 生大黄15v24 g)胃管注入及灌肠治疗98例不同类型肠梗阻患者0疗效显著优于对照组(液体石蜡胃管注入及灌肠):、郭宏珺等采用用神阙穴外贴(白芷、小茴香:檀香、大黄、赤芍、厚朴、木香、枳实、大腹皮各30 g,芒硝10‘幺)中药阿服(厚朴、莱菔子各30 g,大黄(后下)、赤芍各15g,枳壳、芒硝、桃仁各9 g,炙黄芪、白术、丹参各12 g,甘草6g)治疗粘连性肠梗阻66例。

治愈率89.4%,总有效率9

5.4%。

杨仕彬等将针敷灌服四法并用,针灸:取穴内关、足三里、三阴交、中脘、天枢。

外敷:自拟解枯汤(赤芍、厚朴、莱菔子、三棱、莪术、川楝子、芒硝、乳香、没药、败酱草、延胡索各100g,生大黄50 g)。

灌肠:大承气汤为主(生大黄50 g,芒硝100 g,厚朴50 g,生龙牡100 g,败酱草100 g,红藤100 g,川楝子50 g)。

内服:气滞瘀结证以六磨汤或大柴胡汤加减,寒实冷结证以大黄附子汤或温脾汤加减,毒热瘀结证以大承气汤加减,正虚邪结证以补中益气汤加减。

应用治疗粘连性肠梗阻56例,治愈率达98.2%。