重庆市产业结构与主导产业

- 格式:ppt

- 大小:385.50 KB

- 文档页数:18

重庆市可持续发展建议作为西部唯一的直辖市,重庆现在主要实在发展其自身经济为主导,加快城乡统筹步伐,加大政府管理力度等。

主要有以下几个方面:一.经济发展重庆作为西部地区的一大城市,各级地方行政管理部门应明确和完善自己的职能,要把工作重心放到培养和完善建立高效的市场机制上;其次,重新制订和完善地区经济发展规划,改变以资源、能源为中心的经济发展模式,建立起多元的经济发展体系;第三,尽快扭转国企比重偏大的局面,以激发民间投资活力为抓手,形成以民营企业为主导的市场体系,结合本地实际,推动经济的大发展。

大力发展乡镇企业和非公有制经济发展乡镇企业和非公有制经济是加快本市经济发展的重要举措。

改革开放以来,东部地区乡镇企业和非公有制经济异军突起,有力地支撑了东部地区经济快速发展。

在大力发展的同时,不仅要注意处理好资源与产业升级换代问题,还要特别注意经济发展与环境问题,能源的节约与经济发展问题,走科学发展观之路,大力发展循环经济。

二是从劳动力优势考虑,发展劳动密集型产业,西部地区只有根据自身实际,利用劳动力资源丰富这一优势,发展劳动密集型产业,才能用比较少的资金投入获得较快的发展速度,使经济发展的整体水平得以提高和经济实力得以增强,同时为农村剩余劳动力向非农产业转移提供机会和载体,使劳动力要素的收益在国民收入的初次分配中占有较大比例,促使人民尽快脱贫。

三是加强东西经济联系,走联合协作、共同发展之路。

立足本区域优势,与东部地区优势互补,东西互利,达到共同发展。

四、调整产业结构,协调区域产业结构间关系,促进产业结构合理化。

本市产业结构的协调发展要从以下方面考虑:一是扩大对基础设施的投入。

基础设施涉及范围广泛,但对本市来说目前迫切需要解决的是交通运输问题。

解决的办法就是要扩大对基础设施的投入,而完全依靠自身的努力是难以迅速改善的,所以国家要帮助这些地区加快基础设施建设步伐,特别是修建铁路、公路、机场和通讯设施等,以加强这些地区与外界的经济联系,加快吸引外资的步伐。

主导产业、优势产业和支柱产业辨析冯江华王峰【摘要】本文针对当前在讨论产业结构调整、选择和确定主导产业、支柱产业和优势产业的过程中经常出现的概念混淆的情况,以产业经济学理论为依据,借鉴部分学者的观点,对它们的概念、经济学范畴及其相互关系进行了探讨。

【关键词】主导产业;支柱产业;优势产业;辨析【作者简介】冯江华(1964-,男,西北大学经济学硕士,山西财经大学统计系副教授;王峰(1963-,女,上海交通大学管理工程硕士,山西财经大学工商系讲师。

(太原:030006【中图分类号】F062.9【文献标识码】A 【文章编号】1004—2768[2000]03—0072—02我国社会主义经济经过50年的发展和演化,已经走上了从落后的农业经济向较为发达的现代化工业经济模式转变的道路。

改革开放以来,特别是随着社会主义市场经济的不断发展和深化,产业结构的优化和升级成为当前我国经济理论和实践中一个重要的课题,与此相关的研究成果也不断地见诸各类报刊杂志。

但是,在这些研究成果中,经常出现将主导产业、支柱产业和优势产业三个概念混用的现象。

事实上,它们是可以予以严格区分的三个概念,而且,对它们进行区分,也有利于我们在经济实践活动中更好地实践效率优先原则,实现资源配置的帕累托最优,实现区域经济的可持续发展。

一、问题的提出经济活动中存在着众多的经济活动部门,按照它们各自的产业特征、发展程度和发展趋势,可以将它们区分为不同的类别,常见的分类有:将所有产业分为第一产业、第二产业和第三产业;朝阳产业和夕阳产业;弱势产业、中势产业和强势产业;支柱产业、主导产业、优势产业、先导产业和衰退产业。

在这些划分中,最后一种划分由于出现时间较短、缺乏严格而统一的理论界定,因而也最容易引起混淆,并且,这种混淆在一定程度上影响了我们对此问题的讨论和研究,常常出现将优势产业确定为主导产业,将支柱产业与优势产业划等号、将主导产业与先导产业混为一谈等情况,并进而影响了某些区域经济决策的科学性和正确性。

重庆城市经济的发展模式与路径研究在当前全球化的发展趋势下,城市经济的发展已成为一个全球性的问题,有许多城市都在寻找一种适合自身的城市经济发展模式。

重庆作为西部地区的重要城市,在城市化过程中也探索出了一种适合自身的城市经济发展模式。

本文将探讨重庆城市经济的发展模式以及未来发展路径,并对其优劣势进行分析。

一、重庆城市经济的发展模式1.仿效国外先进城市的模式在改革开放初期,重庆经济主要由制造业和资源开发业构成,缺乏现代服务业和高新技术产业。

为了加快城市经济转型,重庆市决定借鉴国外先进城市发展经验,积极引进科技和资本,通过制度创新吸纳人才,重点发展战略性新兴产业,大力推进城市精细化管理和市场化改革。

通过仿效国外先进城市的模式,重庆逐渐建立了自己的城市经济发展模式,形成了重污染型行业向清洁生产型行业转型,制造业向服务业转型的产业结构,并积极推进创新型企业发展、促进多元化经济发展等方面的工作。

2.多轮驱动的城市经济模式重庆将经济发展分为三个阶段,即“拖船、动车、飞机”阶段。

在拖船阶段,重庆主要利用人口和资源优势,通过劳动密集型产业发展,逐步完成了城市化和工业化的过程。

在动车阶段,重庆开始利用科技创新和人才优势,积极推动战略性新兴产业和高端服务业的发展。

在飞机阶段,重庆把重点放在创新和人才引进上,积极发展科技和高端产业。

重庆的城市经济发展模式是多轮驱动的,基于劳动密集型发展,再利用资本和技术的引进,逐步推进新兴产业和高端服务业的发展。

和其他先进城市不同的是,重庆的发展模式更加注重经济的多元化和可持续性。

二、未来发展路径1.推进城市精细化管理从地域上来看,重庆的城市化还存在很多的薄弱环节,尤其是城市精细化管理上的问题。

为了解决这一问题,重庆将会积极推进城市精细化管理,并在规划和产业上进行调整和优化,力求实现城市的快速智能化建设和城市经济的高速发展。

2.拓展三大产业未来重庆的发展目标是构建“一三五七”战略,即重点发展“一核一轴三群”(核心区、两江新区轴线和岸江群、山城群、工业群、先进制造群、高科技群)。

重庆战略性新兴产业创新发展策略研究重庆市作为中国西部地区重要的经济发展极点和现代化中心城市,近年来在实施创新驱动发展战略方面取得了一系列显著成就。

特别是在战略性新兴产业创新发展方面,重庆市不断加大投入,加快创新步伐,培育了一大批领先企业和创新创业平台,取得了一系列的亮眼成绩。

本文将就重庆市战略性新兴产业创新发展进行深入研究,分析其现状及发展趋势,并提出相应的发展策略建议。

一、重庆市战略性新兴产业的现状1.产业基础扎实重庆市作为西部地区的重要城市,拥有雄厚的产业基础和良好的发展环境。

在战略性新兴产业领域,重庆市已经初步形成了以汽车制造、电子信息、生物医药、新能源等为代表的一系列新兴产业集群。

汽车制造产业以长安汽车、奇瑞汽车等为代表,成为了重庆市的支柱产业之一;电子信息产业以富士康、联想等为代表,也取得了长足的发展;生物医药和新能源产业也都在不断壮大。

2.创新能力不断提升重庆市在战略性新兴产业创新方面取得了一系列积极成果。

政府加大对科技创新的支持力度,大力引导企业增加自主创新投入。

通过加强产学研用合作,促进科研成果的转化和应用。

一大批创新型企业和高新技术企业不断涌现,为战略性新兴产业的发展提供了强大动力。

3.政策支持力度加大重庆市政府在支持战略性新兴产业创新发展方面也不遗余力。

出台了一系列支持政策,包括加大科技创新投入、加快科技成果转化和产业化、加强知识产权保护等方面的政策。

这些政策的出台,为企业创新发展提供了有力支持。

战略性新兴产业是未来经济发展的主导产业,重庆市在此方面的发展已经取得了一定成绩,但也面临一些问题和挑战。

下面将对重庆市战略性新兴产业的发展趋势进行分析,并提出相应的发展策略建议。

1.产业结构不断优化未来,随着科技进步和产业升级,重庆市战略性新兴产业的产业结构将进一步优化。

汽车制造产业将朝着新能源汽车、智能汽车等方向发展;电子信息产业将朝着人工智能、物联网、大数据等方向发展;生物医药产业将朝着生物制药、基因工程等方向发展。

重庆制造业发展现状分析作者:李静来源:《财讯》2017年第07期重庆工商大学自重庆直辖以后,重庆老工业基地改造振兴步伐加快,重庆制造业在经济总量、内部结构优化方面都有了一定发展,形成了一系列的优势产业。

目前汽车制造业、电子信息产业、装备制造业以及化医行业等发展态势良好,是重庆制造业的支柱性产业。

重庆制造业在过去的20多年中,重庆市制造业得到了长足的发展,其在经济总量、内部结构的优化方面,都取得了可喜的成就,对重庆市经济的发展也起到了重要的推动作用。

与2011年相比,2015年重庆市实现规模以上工业总产值21404.66亿元,累计增长77.8%,年均增长率达15.5%,近年来,继汽车制造业之后,笔电产业链的引入,成为重庆制造业的另一支柱型产业,同时还引入十大战略新兴产业为其制造业注入新鲜活力。

推动产业结构优化升级、集群发展成为近年来重庆工业发展的主线。

2015年重庆规模工业增加值的增幅保持了2014年以来持续高于全国平均增幅4个百分点以上的良好势头,并连续5年居全国前列。

重庆制造业产值占工业产值的93%,在保持增速的前提下,也保证效益得以提高。

“十二五”期间,重庆面临着西部大开发、统筹城乡综合配套改革、两江新区建设等重大历史性机遇,工业化、城镇化进程加快,工业处于大有作为的战略机遇期。

这五年间,集群发展成为推动工业转型升级的核心与关键,重庆工业发展具有做大总量、提高质量、做强传统产业、做大新兴产业,实现工业经济规模与结构的共同提升的特点。

从改革开放至今,重庆经济发生了翻天覆地的变化,重庆制造业在这段时期也取得了辉煌成就。

2014年重庆规模以上制造业主要产品有维纶纤维、卷烟、白酒、啤酒、水泥、农用化学肥料、汽车、摩托车、微型计算机设备、显示器、打印机和手机等,其中一些产品在全国乃至全世界都占据重要市场,维纶纤维、汽车、摩托车、微型计算机设备、打印机等产品占全国比重10%以上,手机的产量同比增长154.8%,正持续占领中国市场,计算机终端设备制造,汽车产能,摩托车产能都在全球范围具有举足轻重的地位。

西部地区产业布局现状、特点及存在问题分析(一)西部地区产业发展的历史演进1、第一阶段:1949年-1978年,建国后西部地区产业初步形成时期。

新中国成立以后,随着大规模的能源原材料工业项目的建设起步,西部地区的现代产业开始出现。

“一五”和“二五”期间,国家根据国民经济结构调整和西部地区的资源状况,按照“交通先行、基础配套、集中布局、渐次推进”的原则对西部进行了密集的资金投入,拉开了西部工业化建设的序幕,西部地区初步形成相对完整的工业体系和基础设施网络。

在西部形成了以西安、兰州、成都等城市为依托的新工业基地和若干新的工业中心,如贵州、云南组成的西南工业基地,分布在鄂西、湘西、豫西的机械工业基地,汉中机床、轴承工业区,天水机床、工具、农机工业区,银川仪表、机床制造工业区,西宁机床、内燃机、拖拉机制造工业区,攀枝花钢铁基地,黔西大型煤矿、电力基地,以及西安、成都等新兴技术和高精尖产品生产基地。

西部的工业能力在全国占有举足轻重的地位,部分省份一跃成为工业门类齐全、装备水平较高的地区。

同时,“三线建设”还为西部聚集了一大批人才,建立了许多科研教育机构。

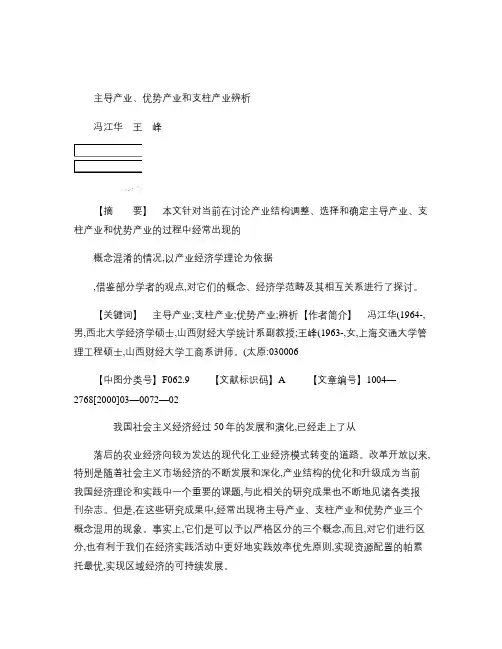

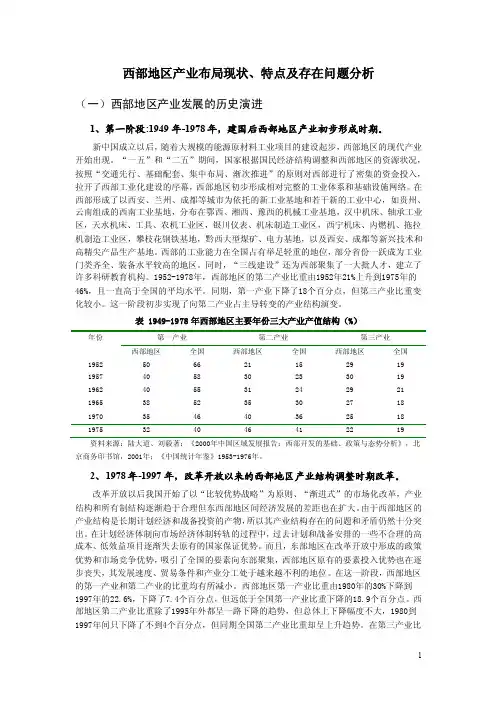

1952-1978年,西部地区的第二产业比重由1952年21%上升到1975年的46%,且一直高于全国的平均水平。

同期,第一产业下降了18个百分点,但第三产业比重变化较小。

这一阶段初步实现了向第二产业占主导转变的产业结构演变。

表 1949-1978年西部地区主要年份三大产业产值结构(%)年份第一产业第二产业第三产业西部地区全国西部地区全国西部地区全国1952 50 66 21 15 29 19 1957 40 58 30 23 30 19 1962 40 55 31 24 29 21 1965 38 52 35 30 27 18 1970 35 46 40 36 25 18 1975 32 40 46 41 22 19 资料来源:陆大道、刘毅著:《2000年中国区域发展报告:西部开发的基础、政策与态势分析》,北京商务印书馆,2001年;《中国统计年鉴》1953-1976年。

合川产业结构状况及其调整对策的思考合川是中国重要的中心城市之一,也是重庆市辖区之一,位于渝中城市群的核心区域。

近年来,合川的经济发展取得了较好的成绩,但产业结构存在一定的问题,需要进行调整和优化。

本文将分析合川的产业结构状况,并提出相应的调整对策。

一、合川产业结构状况的分析1. 第一产业占比较低:合川地处山区,农业发展受到地理条件的限制,农业生产规模较小,农民收入水平较低。

农村经济发展相对滞后,依赖传统农业经济的现象仍然存在。

2. 第二产业仍占主导地位:合川工业发展相对较为发达,尤其是重化工业和机械制造业。

这些产业在合川的经济中占据主导地位,但也存在资源消耗大、环境污染严重等问题。

3. 第三产业发展相对薄弱:尽管合川的商业、金融、旅游等第三产业有一定发展,但整体发展水平仍较低。

合川缺乏大型商业企业和知名品牌,导致消费者流向周边城市购物。

4. 科技创新能力有待提升:合川的科技创新能力相对较弱,缺乏高新技术企业的引进和培育。

合川的高校和研究机构的科研水平较一般,科技人才流失现象严重。

1. 发展现代农业:通过引进新的农业技术和设施,提升农业生产效率和农民收入水平。

加强农业的多元化经营模式,推动农村产业发展和农民就业创业。

2. 促进环保型产业发展:减少重化工业和机械制造业的污染排放,推动绿色制造和循环经济发展。

鼓励企业进行工艺改造,采用清洁生产技术,提高资源利用效率。

3. 发展服务业:加大对商业、金融、旅游等第三产业的支持力度,吸引大型商业企业和知名品牌入驻合川。

提升旅游业的品质和服务水平,打造具有特色的旅游产品和景点。

5. 培育新兴产业:重点支持新能源、新材料、电子信息等新兴产业的发展,推动产业结构的优化和升级。

通过引进和培育创新型企业,提升合川的产业竞争力。

6. 建设人才强市:加强对人才的引进和培养工作,提高合川的人才整体素质和创新能力。

鼓励优秀人才创业,提供创新创业的支持政策和服务。

三、合川产业结构调整的实施路径1. 加强政府主导和规划:政府应制定产业结构调整的规划和政策,明确发展的方向和目标,引导资源向重点产业和新兴产业集聚。

2016年重庆市政府工作报告今日上午,重庆市第四届人民代表大会第四次会议在重庆市人民大礼堂开幕。

重庆市市长黄奇帆代表重庆市人民政府在会上作政府工作报告。

黄奇帆在报告中指出,2016年将以中新(重庆)战略性互联互通示范项目为牵引,完善大通道、大通关、大平台体系,更好融入国家对外开放新格局,争取设立中国(重庆)自由贸易试验区。

(以下是报告原文)各位代表:我代表市人民政府,向大会报告工作,请连同《重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(草案)》一并审议,并请各位政协委员提出意见。

一、“十二五”时期的工作回顾“十二五”时期是不平凡的五年,是重庆发展势头好、城乡面貌变化大、人民群众实惠多的五年。

五年来特别是党的十八大以来,面对错综复杂的宏观环境和艰巨繁重的改革发展任务,我们按照党中央、国务院的决策部署,在市委的坚强领导下,紧紧围绕“科学发展、富民兴渝”总任务,有效应对国际金融危机持续影响和各种风险挑战,主动适应经济发展新常态,深入实施五大功能区域发展战略,全面推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,圆满完成了“十二五”规划确定的主要目标任务,为全面建成小康社会奠定了坚实基础。

“十二五”末,全市生产总值达到1.57万亿元,五年年均增长12.8%;人均生产总值突破8000美元,年均增长11.8%。

固定资产投资从6935亿元增至1.55万亿元,增长1.2倍。

社会消费品零售总额达到6424亿元,年均增长16.1%。

进出口总额达到750亿美元,增长5倍多。

全市工业总产值达到2.4万亿元,预计规模以上工业企业实现利润1350亿元,分别增长1.3倍和1.6倍。

一般公共预算收入完成2155亿元,增长1.3倍。

城乡常住居民人均可支配收入分别达到27239元和10505元,年均增长11.2%和14.3%。

全市发展稳定性、协调性、可持续性显著增强,综合经济实力上了一个大台阶。

——谋划实施五大功能区域发展战略,全市一体化发展效能显著提升。

重庆市第一产业结构的动态偏离—份额分析作者:岑庆陈江生章华丽来源:《安徽农业科学》2017年第18期摘要运用动态偏离-份额分析方法,以全国为参照系,对1997—2014年重庆市的第一产业内部结构进行了分析。

结果表明,重庆市第一产业的产业结构素质较差,发展水平落后于全国水平,农林牧渔业大都缺乏竞争力优势,且产业结构不均衡,第一产业经济主要靠全国经济带动发展。

基于以上研究结果,提出了寻求重庆市农林牧渔业新的发展方向的对策建议。

关键词动态偏离-份额分析法;产业结构;第一产业;农林牧渔业;重庆市中图分类号 S-9 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2017)18-0208-05Abstract Based on the national reference system,we used the calculation method of dynamic shiftshare analysis to analyze the primary industrial structure of Chongqing from 1997 to 2014.The results showed that the primary industry suffers from a poorquality industrial structure with its development level lagged behind the national level.The agriculture,forestry,animal husbandry and fishery industries are mostly less competitive with an unbalanced industrial structure.The primary industrial economy is mostly driven by the national economy.Based on the research findings stated above,countermeasures and suggestions are put forward to seek the new development direction for agriculture,forestry,animal husbandry and fishery industries.Key words Dynamic shiftshare analysis; Industrial structure;Primary industry;Planting,forestry,animal husbandry and fishery;Chongqing重庆市地处我国中部和西部地区的结合部,是长江上游地区唯一汇集水、陆、空交通资源的特大型城市,西南地区综合交通枢纽之一。

立足现有基础放大特色优势构建“四梁八柱” “33618”重庆未来五年全力打造现代制造业集群体系6月5日,重庆市召开推动制造业高质量发展大会,提出要着力打造“33618”现代制造业集群体系,迭代升级制造业产业结构,全力打造国家重要先进制造业中心。

在这一进程中,加快建设具有完整性、先进性、安全性的现代制造业集群体系将是“关键一招”。

按照《深入推进新时代新征程新重庆制造业高质量发展行动方案(2023—2027年)(征求意见稿)》(以下简称《行动方案》),重庆提出立足现有基础,放大特色优势,构建“四梁八柱”,推动全市制造业形成上下游协作、高中低端协同的融合集群发展,培育高能级的“33618”现代制造业集群体系。

聚力打造3大万亿级主导产业集群《行动方案》提出,瞄准培育世界级产业集群目标,重庆将做大做强做优智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业、先进材料这3大万亿级产业集群,推动这3类产业成为“制造强市”的中流砥柱。

智能网联新能源汽车方面,将加强整车产能整合,推动整车产能向优势企业集中、燃油汽车产能向新能源汽车产能切换;加快整车产品结构调整,支持优势企业建成市场认可度高的产品矩阵;大力发展汽车芯片、汽车软件等关键配套环节,建成国内最为完整的智能网联新能源汽车零部件配套体系;加快充换电、加注氢、车路协同等基础设施及服务体系建设,促进智慧出行等后市场环节发展。

新一代电子信息制造业方面,将引导品牌商和整机制造企业加大对中高端计算机、智能手机在渝布局力度;加强服务机器人、物联网设备等新型智能终端产品培育,丰富电子终端品类;推动实施化合物半导体、车规级芯片等一批标志性项目,形成特色工艺集成电路和新型显示领域核心竞争力;加快印刷电路板、传感器等电子元器件发展,形成更为完整的电子元器件配套体系。

在先进材料方面,加快冶金、建材等原材料工业产品结构调整,大力发展轻合金和优质钢材;加强光伏材料、锂电池材料、氢能材料的培育,形成新的产业增长点;加强矿产资源开发利用和基础材料布局。

重庆市产业发展趋势重庆市产业发展趋势一、引言重庆市位于中国西南地区,是中国国家中心城市之一,也是长江上游经济带重要节点城市。

近年来,重庆市经济发展迅猛,成为中国内陆地区的经济中心之一。

本文将对重庆市产业发展趋势进行分析探讨。

二、重庆市产业基本情况重庆市是中国西南地区的交通、金融、科技、工业、商贸和物流中心,拥有丰富的自然资源和劳动力资源,形成了较为完善的产业体系。

重庆市产业结构呈现出"一主多支,支撑结构合理,内外联动互促"的特点。

1. 主导产业:重庆市主导产业主要包括汽车制造、电子信息、能源化工、医药健康、现代服务业等。

汽车制造业是重庆市的支柱产业,拥有一大批汽车制造企业和零部件企业。

重庆汽车工业基地是中国最大的汽车生产和销售基地之一。

电子信息业是另一个重要的支柱产业,重庆市拥有许多知名的电子信息企业,如联想、华为等。

2. 支撑产业:重庆市的支撑产业主要包括钢铁、建材、装备制造、纺织、食品等。

这些产业在重庆市经济发展中起到了重要的支撑作用。

如钢铁产业是中国重要的钢铁生产基地之一,重庆市拥有多家大型钢铁企业。

装备制造业是重庆市的传统优势产业之一,涵盖了机床、汽车制造、船舶制造等多个领域。

3. 新兴产业:重庆市的新兴产业主要包括新材料、新能源、节能环保、文化创意等。

随着全球环保意识的提高和经济发展的需求,绿色产业成为重庆市发展的重点方向。

重庆市积极推动低碳产业的发展,加大对新材料、新能源等领域的研发和投资。

三、重庆市产业发展趋势1. 产业结构优化升级:重庆市将继续推进产业结构优化升级,提高产业链水平,提升产业附加值。

重庆市将加大对高新技术产业、战略性新兴产业的支持,推动科技创新和产业融合发展。

同时,重庆市将推进传统产业转型升级,提高资源利用效率和环保水平。

2. 开放型经济发展:重庆市将深化改革,扩大对外开放,加强与全球市场的联系,推动重庆市的商品和服务出口。

重庆市将采取一系列措施,提高外贸水平,增加对外贸易额。