西方经济学概述需求与供给理论

- 格式:ppt

- 大小:802.50 KB

- 文档页数:60

西方经济学的基本原理与理论经济学作为一门社会科学,主要研究资源的配置与利用,以及人们在有限条件下作出的经济决策。

西方经济学理论体系较为完备,既有宏观经济学理论,也有微观经济学理论。

本文将从宏观和微观两个层面,介绍西方经济学的基本原理与理论。

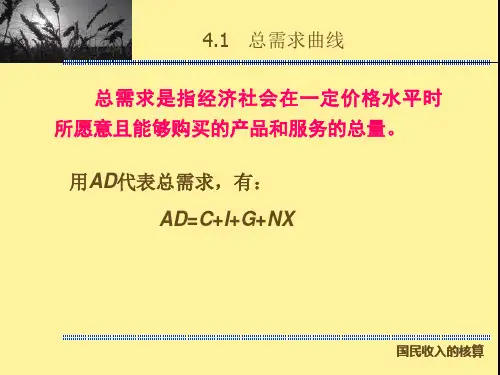

一、宏观经济学理论宏观经济学是研究整个经济系统的运行与发展的学科。

其中,最基本的原理包括需求与供给理论、经济增长理论和宏观调控理论。

首先是需求与供给理论。

根据这一理论,市场经济中的价格和数量是由需求和供给的关系决定的。

需求受到消费者购买力、消费者偏好和相关商品的价格影响,供给受到企业成本和利润的影响。

需求与供给的平衡决定了市场价格和交易量。

其次是经济增长理论。

经济增长理论主要研究经济系统的长期增长趋势和原因。

其中,新古典增长理论和内生增长理论是两种重要的经济增长理论。

新古典增长理论认为,经济增长主要由生产要素的增加和技术进步推动。

内生增长理论强调技术创新和知识积累对经济增长的重要性。

最后是宏观调控理论。

宏观调控理论主要研究政府如何通过货币政策和财政政策对经济进行调控。

其中,凯恩斯主义理论认为,政府可以通过财政政策调节总需求,通过货币政策调节利率水平,以实现经济稳定和就业增长。

二、微观经济学理论微观经济学是研究个体经济主体的决策行为和市场交互的学科。

在微观经济学中,供给与需求理论、企业理论和消费者行为理论是最基本的原理。

首先是供给与需求理论。

供给与需求理论在宏观经济学中已经提到,但在微观经济学中更加详细地剖析了个体经济主体的行为。

供给受到企业成本和利润的影响,需求受到消费者购买力和偏好的影响。

其次是企业理论。

企业理论研究企业的生产决策和利润最大化行为。

其中,成本理论解释了企业如何对生产要素进行选择和配置,利润最大化理论分析了企业如何在市场竞争中选择产量和价格,以实现利润最大化。

最后是消费者行为理论。

消费者行为理论研究个体消费者在面对有限收入时如何做出理性选择。

其中,效用理论解释了消费者如何根据个人偏好来选择不同商品和服务的组合,预算约束理论分析了消费者如何在收入和商品价格之间做出最佳选择。

西方经济学中的供需理论解析在西方经济学中,供需理论是一种重要的理论框架,用于解释市场经济中商品价格的形成和资源分配的机制。

本文将对供需理论进行解析,分析其核心概念、基本原理以及在实际经济中的应用。

一、供需理论的核心概念1. 供给:供给是指在一定时间内,卖方愿意以某个价格出售的商品和服务的数量。

供给取决于诸多因素,如生产成本、技术进步、生产能力等。

2. 需求:需求是指在一定时间内,买方愿意以某个价格购买的商品和服务的数量。

需求受到消费者收入、人口变化、价格变动等因素的影响。

3. 市场均衡:市场均衡是指供给和需求达到一种平衡状态,即供给量等于需求量。

在市场均衡点上,商品的价格和数量将保持相对稳定。

二、供需理论的基本原理1. 供给与需求的反向关系:供给和需求之间存在着反向关系。

当商品价格上升时,供给增加而需求减少,从而推动价格的下跌;反之,当商品价格下降时,供给减少而需求增加,促使价格上涨。

2. 市场价格自动调节:市场经济中,通过供需关系的变化,价格就能自动调节,使市场处于均衡状态。

当供大于求时,价格下调刺激购买需求,从而重新达到供需平衡;当需大于供时,价格上涨刺激供给增加,恢复供需均衡。

3. 长期供需调整:供需理论认为,在长期内,供给和需求都可以通过适应机制来调整,以使市场保持均衡状态。

例如,当需求增加时,生产者会增加生产,增加供给量,从而缓解需求压力。

反之,需求减少时,生产者会减少生产,减少供给量,以适应市场需求的变化。

三、供需理论的应用1. 宏观经济政策制定:供需理论为宏观经济政策的制定提供了重要参考依据。

例如,在通货膨胀压力下,政府可以通过控制货币供应量来影响经济的总需求,以达到稳定物价的目标。

2. 价格变动的分析:供需理论可以用来解析价格变动对市场产生的影响。

当某种商品的需求增加时,价格上涨,从而引导生产者增加供给量,以满足市场需求;反之,当需求减少时,价格下降,促使生产者减少供给量。

3. 预测市场发展趋势:供需理论可以帮助经济学家和投资者预测市场的发展趋势。

西方经济学中的供给与需求理论研究在西方经济学中,供给与需求理论一直是研究的重点。

供给与需求理论是微观经济学中的基础理论之一,它描述了在市场经济中,商品的供给和需求之间的关系,以及它们对价格和数量的影响。

本文将对西方经济学中的供给与需求理论进行探讨。

供给与需求理论认为,供给和需求是市场经济中决定价格和数量的主要因素。

供给是指市场上生产者愿意提供的一定商品或服务的数量,而需求则是指市场上消费者愿意购买的一定商品或服务的数量。

供给和需求之间的关系决定了市场的均衡状态。

在西方经济学中,供给曲线和需求曲线是用于描述供给和需求关系的重要工具。

供给曲线是指价格与供给数量之间的关系,通常呈正相关关系。

当价格上升时,供给数量也会增加,反之亦然。

需求曲线则是指价格与需求数量之间的关系,通常呈负相关关系。

当价格上升时,需求数量会减少,反之亦然。

通过对供给曲线和需求曲线的分析,可以得到市场的均衡价格和均衡数量。

均衡价格指的是供给和需求相等时的价格水平,而均衡数量则是指供给和需求相等时的商品或服务数量。

这个均衡状态被称为市场的均衡状态,也是供给与需求理论的核心概念之一。

供给与需求理论不仅可以解释价格和数量的变动,还可以解释供给和需求的弹性。

供给和需求的弹性是指在价格和数量变动时,供给和需求的相对变化程度。

如果供给或需求对价格和数量的变动非常敏感,则称其为弹性供给或弹性需求;相反,如果相对不敏感,则称其为非弹性供给或非弹性需求。

供给与需求理论的研究对经济政策制定和市场预测具有重要的指导意义。

通过对供给与需求的分析,政府和企业可以调整相应的措施,以达到市场均衡和效益最大化。

同时,供给与需求理论也可以用于市场研究和预测,帮助企业做出合理的生产和销售决策。

除了供给与需求理论,西方经济学还涉及其他与供给与需求相关的理论和模型,如市场结构、契约理论等。

这些理论和模型进一步拓展了供给与需求理论的应用领域,并为经济学家和研究者提供了更多的研究方向和方法。

第二章供求理论本章重点掌握的内容:一、需求定理和供给定理二、均衡价格和供求定理三、支持价格和限制价格四、需求价格弹性及其应用五、其他几种常见的价格弹性六、蛛网理论一、需求定理和供给定理(一)需求定理1、需求的理解需求是居民户在某一特定时期内,在每一价格水平时愿意而且能够购买的商品量。

需求是购买能力和购买欲望的统一,二者缺一不可.2、影响需求的因素需求是购买愿望和购买能力的统一,所以,影响需求的因素包括影响购买愿望和购买能力的各种经济因素和社会因素。

这些因素主要有:商品本身的价格(Price)、相关商品的价格(Pr即prices of related goods)、家庭收入(Money)、个人偏好(Favour)、时间因素(Time)等等。

PPMFQf)T,,,(,,dr3、需求定理需求定理是说明商品价格与需求量之间关系的理论。

需求定理:在其他条件不变的情况下,某商品的需求量与价格成反方向变动.PD0 Q4、需求量的变动和需求的变动在现实生活中,影响需求的各种因素既影响需求量,也影响需求。

但在经济分析中为了方便起见,我们要区分需求量的变动与需求的变动。

需求量:某一特定价格水平时,消费者购买某种商品的数量,它在图上表现为一个点。

需求:在某一特定时期内,在每一价格水平时愿意而且能够购买的商品量,它在图上表现为一条曲线。

需求量的变动:是指其他条件不变,价格变动所引起的变动,在图上表现为点在曲线上的移动。

需求的变动:是指价格之外的其他因素的变动所引起的变动,在图上表现为曲线的移动。

(二)供给定理1、供给的理解供给是指厂商在某一特定时期内,在每一价格水平时愿意而且能够提供的商品量。

供给是供给欲望和供给能力的统一。

2、影响供给的因素供给是供给愿望和供给能力的统一,所以,影响供给的因素包括影响供给愿望和供给能力的各种经济因素和社会因素。

这些因素主要有:商品本身的价格(Price)、相关商品的价格(Pr即prices of related goods)、生产成本(Cost of production),自然条件(Nature)和时间因素(Time)等等。

西方经济学中的需求与供给理论需求与供给理论是西方经济学中的基础概念之一,它对市场经济的运行和价格形成起着至关重要的作用。

需求与供给理论分析了消费者和生产者在市场中的行为,以及这些行为对商品价格和市场均衡的影响。

本文将深入探讨西方经济学中的需求与供给理论,并对其重要性进行阐述。

一. 需求理论需求理论是研究消费者在不同价格水平下购买商品数量的关系。

它基于边际效用理论,认为消费者对商品的需求取决于其边际效用。

边际效用指的是消费者通过购买额外一单位的商品所获得的额外满足感。

需求曲线表示了消费者在不同价格下愿意购买的数量,通常呈现下降趋势。

需求曲线的下降是由于边际效用递减的原理所导致的。

即当消费者购买的商品数量增加时,其额外满足感递减。

因此,消费者对商品的总需求将随着价格的下降而增加。

需求曲线的移动取决于一系列因素,如消费者收入、价格变动、消费者偏好等。

需求理论的重要性在于揭示了价格对消费者行为的影响,为市场提供了决策依据。

二. 供给理论供给理论是研究生产者在不同价格水平下提供商品的数量的关系。

它认为生产者对商品的供给取决于其成本和边际成本。

供给曲线表示了生产者在不同价格下愿意提供的数量,通常呈现上升趋势。

供给曲线的上升是由于边际成本递增的原理所导致的。

即当生产者提供的商品数量增加时,其生产成本将逐渐增加。

因此,生产者对商品的总供给将随着价格的上升而增加。

供给曲线的移动取决于一系列因素,如生产成本、技术进步、生产者预期等。

供给理论的重要性在于揭示了价格对生产者行为的影响,为市场提供了决策依据。

三. 市场均衡市场均衡是需求与供给达到一致的状态,这时市场上的商品量与所需数量完全匹配,价格也相应地固定下来。

市场均衡的确定是通过需求与供给的相互作用实现的。

当需求大于供给时,即需求曲线在供给曲线的上方,价格将上升。

这是因为消费者愿意支付更高的价格以购买较少的商品,而供给则相应增加以满足需求。

当供给大于需求时,即供给曲线在需求曲线的上方,价格将下降。

西方经济学的基本理论西方经济学是现代经济学的重要分支,其基本理论为我们解释和理解经济现象和问题提供了框架。

本文将以清晰、简明的语言描述西方经济学的基本理论,并分析其对现代经济发展的影响。

一、供给与需求理论供给与需求理论是西方经济学的基石之一。

根据该理论,市场上的价格和数量是由供给和需求之间的关系决定的。

供给指的是市场上可供出售的商品和服务的数量,而需求则表示市场上对这些商品和服务的需求量。

当供给和需求达到平衡时,市场将实现价格的稳定和资源的最优配置。

二、边际效用理论边际效用理论是西方经济学中的重要概念。

根据该理论,人们对商品或服务的满足程度是根据每单位增加的消费量产生的边际效用来衡量的。

边际效用递减的概念表明,随着消费量的增加,边际效用逐渐减少。

这对于人们在决策过程中的选择和效用最大化具有重要意义。

三、比较优势理论比较优势理论是经济学的基本原则之一,由亚当·斯密提出。

该理论认为,国家或个人应该专注于自己最擅长的领域,然后通过贸易来获取其他所需的商品和服务。

这种专业化和贸易的方式可以提高整体福利,并促进经济增长。

四、成本效益分析成本效益分析是一种评估经济决策的方法。

通过比较成本和效益,该方法帮助我们判断某项政策或项目是否值得实施。

成本效益分析广泛运用于公共政策领域,用于评估政府的投资和干预措施是否合理和有效。

五、货币政策与财政政策货币政策和财政政策是宏观经济管理的两个重要工具。

货币政策通过控制货币供应量和利率来调控经济活动,以实现稳定的经济增长和控制通货膨胀。

财政政策则通过政府的税收和支出来调整经济运行,推动经济增长和调节收入分配。

六、市场失灵与政府干预市场失灵指的是市场机制无法有效分配资源和解决经济问题的情况。

西方经济学认为市场失灵是普遍存在的,例如外部性、公共物品和垄断等问题。

在这些情况下,政府干预和调节成为必要手段,以确保经济的效率和公平。

七、经济增长与发展经济增长和发展是西方经济学的核心问题之一。

西方经济学中的供给与需求理论在西方经济学中,供给与需求理论是基础而重要的概念。

供给与需求理论通过解释市场价格和数量的决定因素来帮助我们理解市场经济的运行机制。

本文将详细介绍供给与需求理论的主要内容,并探讨其在经济领域中的应用。

供给是指生产者或企业愿意以一定价格出售特定商品或服务的数量。

需求则是指消费者愿意以一定价格购买的商品或服务的数量。

供给与需求之间的平衡决定了市场上商品的价格和数量。

供给与需求理论的核心观点是,市场上每种商品或服务的价格和数量取决于供给和需求之间的关系。

当供给和需求相等时,市场处于平衡状态,价格和数量稳定。

当供给大于需求时,市场价格会下降,以吸引更多消费者购买,从而重新达到平衡状态。

相反,当需求大于供给时,市场价格会上升,以限制消费者购买,并促使生产者增加供给。

供给与需求理论不仅可以用来解释商品市场,还可以应用于劳动市场和金融市场。

在劳动市场中,供给表示为劳动力的数量,而需求表示为企业对劳动力的需求。

通过比较供给和需求,可以分析工资水平和就业情况。

在金融市场中,供给代表投资者愿意出售的证券数量,而需求表示为投资者愿意购买的证券数量。

供给与需求的平衡决定了证券的价格。

供给与需求理论的应用不仅限于市场经济,它也可以用来分析政府干预对市场的影响。

例如,当政府对某种商品征收关税时,供给曲线会向左移动,导致价格上升,而数量下降。

相反,当政府对商品实施补贴时,供给曲线会向右移动,导致价格下降,数量增加。

这进一步说明了供给与需求理论在解释市场运行中的作用。

除了解释市场现象,供给与需求理论还可以帮助企业制定定价和生产决策。

通过分析供给和需求的变化,企业可以确定最佳价格和产量水平,以最大化利润。

例如,当需求增加时,企业可以考虑增加产量和提高价格,以满足市场需求和提高利润。

此外,供给与需求理论也可以用来解释通货膨胀和经济增长等宏观经济现象。

当总需求(包括消费、投资、政府支出和净出口)大于总供给时,会导致通货膨胀。

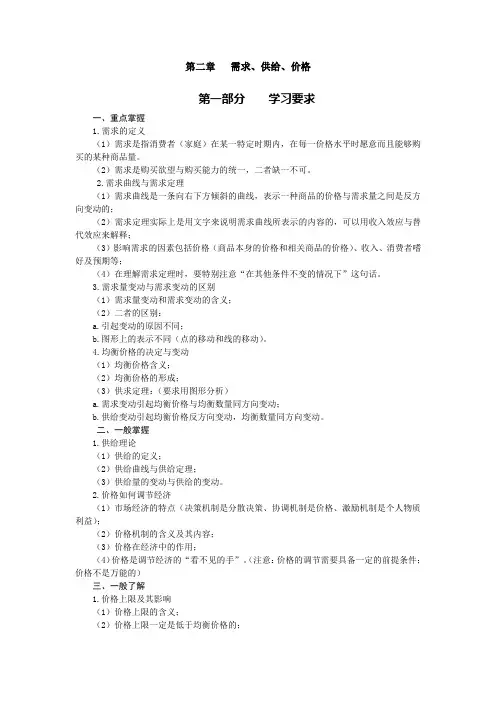

第二章需求、供给、价格第一部分学习要求一、重点掌握1.需求的定义(1)需求是指消费者(家庭)在某一特定时期内,在每一价格水平时愿意而且能够购买的某种商品量。

(2)需求是购买欲望与购买能力的统一,二者缺一不可。

2.需求曲线与需求定理(1)需求曲线是一条向右下方倾斜的曲线,表示一种商品的价格与需求量之间是反方向变动的;(2)需求定理实际上是用文字来说明需求曲线所表示的内容的,可以用收入效应与替代效应来解释;(3)影响需求的因素包括价格(商品本身的价格和相关商品的价格)、收入、消费者嗜好及预期等;(4)在理解需求定理时,要特别注意“在其他条件不变的情况下”这句话。

3.需求量变动与需求变动的区别(1)需求量变动和需求变动的含义;(2)二者的区别:a.引起变动的原因不同;b.图形上的表示不同(点的移动和线的移动)。

4.均衡价格的决定与变动(1)均衡价格含义;(2)均衡价格的形成;(3)供求定理:(要求用图形分析)a.需求变动引起均衡价格与均衡数量同方向变动;b.供给变动引起均衡价格反方向变动,均衡数量同方向变动。

二、一般掌握1.供给理论(1)供给的定义;(2)供给曲线与供给定理;(3)供给量的变动与供给的变动。

2.价格如何调节经济(1)市场经济的特点(决策机制是分散决策、协调机制是价格、激励机制是个人物质利益);(2)价格机制的含义及其内容;(3)价格在经济中的作用;(4)价格是调节经济的“看不见的手”。

(注意:价格的调节需要具备一定的前提条件;价格不是万能的)三、一般了解1.价格上限及其影响(1)价格上限的含义;(2)价格上限一定是低于均衡价格的;(3)实行价格上限时,必然出现供给不足的情况,解决的办法是配给制与排队;(4)采取价格上限的弊端(引起资源浪费、出现黑市交易等)。

2.价格下限及其影响(1)价格下限的含义;(2)价格下限一定是高于均衡价格的;(3)实行价格下限时,必然出现供给过剩的情况;(4)实行价格下限的积极作用及消极影响。

供给与需求西方经济学的核心概念供给与需求是西方经济学中的核心概念之一。

它是研究市场经济中商品的生产、分配和消费的基础,并解释了价格、数量和资源配置的形成和调整机制。

在本文中,我们将深入探讨供给与需求的含义、相互关系以及对经济的影响。

1. 供给的概念供给是指市场上生产者愿意并能够出售的商品或服务的数量。

它受到生产成本、技术水平、资源供给和生产者预期等多个因素的影响。

供给曲线是以价格为横轴、商品数量为纵轴的图形,表示了不同价格下生产者愿意供应的商品数量。

2. 需求的概念需求是指市场上消费者愿意并能够购买的商品或服务的数量。

它受到消费者收入、价格、个人偏好、人口等因素的影响。

需求曲线是以价格为横轴、商品数量为纵轴的图形,表示了不同价格下消费者愿意购买的商品数量。

3. 供给与需求的相互关系供给与需求之间存在着相互制约和影响的关系。

当市场上某商品的价格上升时,供给量会增加,因为生产者可以获得更高的利润。

与此同时,需求量会减少,因为消费者可能会寻找替代品或者减少购买。

相反,当商品的价格下降时,供给量会减少,需求量会增加。

供给与需求的交汇点即为市场均衡,决定了商品的价格和数量。

4. 供给与需求对价格和数量的影响当供给量大于需求量时,市场会出现过剩,价格会下降,生产者可能会减产或停产,直至均衡恢复。

当需求量大于供给量时,市场会出现短缺,价格会上升,生产者可能会增产以满足消费者需求。

供给与需求的变化会导致价格和数量的波动,市场通过价格机制自动调整,以达到供需平衡。

5. 供给与需求对资源配置的影响供给与需求的变动不仅会影响价格和数量,还会对资源配置产生重要影响。

当某种商品供给不足时,资源会从其他领域转移过来以满足需求。

这样,资源会从低效率的领域转移到高效率的领域,提高整体资源配置的效率。

供给与需求的变动还可以促进创新和技术进步,推动经济的发展。

综上所述,供给与需求是西方经济学中的核心概念,它们相互关系密切,影响着市场经济的运行和资源配置。

西方经济学第二章需求曲线和供给曲线概述以及有关的基本概念汇总引言需求曲线和供给曲线是西方经济学中两个重要的概念。

需求曲线描述了市场上消费者对某种商品或服务的需求量与价格之间的关系。

供给曲线则描述了生产者愿意提供的商品或服务的数量与价格之间的关系。

理解需求曲线和供给曲线的概念对于经济学的学习和实践具有重要意义。

本文将对需求曲线和供给曲线进行概述,并相关的基本概念。

需求曲线需求曲线是描述市场上消费者需求量与价格之间关系的曲线。

通过需求曲线,可以了解到商品或服务价格变化对需求量的影响。

通常情况下,需求曲线呈现负斜率,即价格上升时,需求量下降;价格下降时,需求量增加。

需求曲线的具体形状取决于多种因素,包括市场竞争程度、消费者偏好、收入水平等。

需求曲线的概念反映了经济学中的“边际效应”原理。

当价格下降时,消费者可以通过购买更多的商品或服务获得额外的满足感,因此需求量增加;而当价格上升时,消费者在有限的预算内只能购买较少的商品或服务,因此需求量减少。

供给曲线供给曲线是描述生产者愿意提供的商品或服务数量与价格之间关系的曲线。

通过供给曲线,可以了解到商品或服务价格变化对供给量的影响。

通常情况下,供给曲线呈现正斜率,即价格上升时,供给量增加;价格下降时,供给量减少。

供给曲线的具体形状取决于生产成本、技术进步、市场竞争程度等因素。

供给曲线的概念体现了生产者在不同价格下的效益考虑。

当价格上升时,生产者可以通过提供更多的商品或服务获得额外的收益,因此供给量增加;而当价格下降时,生产者可能面临生产成本的上升等问题,因此供给量减少。

需求与供给的平衡需求曲线和供给曲线的交点处即为市场的均衡点。

在均衡点上,市场上的需求量与供给量相等,市场价格也在该点确定。

如果市场价格高于均衡点,供给量会超过需求量,导致市场供过于求,价格下降;反之,如果市场价格低于均衡点,需求量会超过供给量,导致市场需求过于旺盛,价格上升。

通过需求曲线和供给曲线的分析,可以预测市场均衡点的价格水平和交易量。

西方经济学需求的名词解释概述:西方经济学是指西方国家在经济学领域的理论研究和实践经验积累。

它涵盖了广泛而复杂的内容,其中一部分重要的概念和名词对于理解当代西方经济学至关重要。

本文将着眼于解释一些重要概念和名词,帮助读者对西方经济学有更全面的认识。

1. 供给和需求:供给和需求是西方经济学中最基础的概念之一。

供给是指市场上出售的商品和服务的总量,而需求则是指消费者愿意购买的商品和服务的总量。

供给和需求之间的平衡是市场竞争的基础,决定着价格和数量的形成。

2. 市场均衡:市场均衡是指供给和需求之间达成一种平衡状态的情况。

在市场均衡下,供给的数量等于需求的数量,从而决定了产品的价格和市场交易的量。

市场均衡是市场自发调节的结果,由市场参与者的个体行为决定。

3. 弹性:弹性是描述供求关系变动程度的概念。

需求和供给的弹性可以分为价格弹性和收入弹性。

价格弹性是指需求或供给对价格变动的敏感程度,收入弹性是指需求对收入变动的敏感程度。

商品或服务的弹性程度将直接影响市场上的供求关系和价格变动。

4. 外部性:外部性是指生产或消费某种商品或服务所产生的效应对与之无直接交易的其他市场参与者产生的影响。

外部性可以是正面的,如环境保护的效益,也可以是负面的,如污染所带来的社会成本。

外部性是西方经济学中对于市场外部效应的关注和研究的重要领域。

5. 消费者剩余和生产者剩余:消费者剩余是指消费者愿意为一种商品或服务付出的价值与实际支付的价格之间的差额。

生产者剩余则是指生产者从销售一种商品或服务中所获得的总收入与其在生产和供应过程中所支付的成本之间的差额。

消费者剩余和生产者剩余是评估市场效率和社会福利的重要指标。

6. 市场失灵:市场失灵是指市场机制无法有效配置资源和实现最优经济效益的情况。

市场失灵可能因为市场参与者的信息不对称、外部性、公共产品的供给不足等导致。

市场失灵的研究是西方经济学中政府干预经济的理论基础之一。

7. 机会成本:机会成本是指为获取某种东西而放弃的替代品的价值。

西方经济学基本理论概述经济学是研究资源分配和生产活动的科学。

西方经济学是世界上最主要的经济学传统之一,它涵盖了一系列基本理论和观点,对于理解现代经济体系起着重要的作用。

本文将概述西方经济学的基本理论。

一、需求与供给需求与供给是西方经济学的基石之一。

需求是指消费者愿意购买商品或服务的能力和意愿,在市场中表现为购买力。

供给则指企业或其他供应者愿意生产和提供的商品或服务。

市场在需求与供给的相互作用下,决定了商品和服务的价格和数量。

二、供给与成本供给与成本理论认为,企业的生产决策是基于成本和利润的平衡。

成本包括生产要素的价格,如劳动力、资本和原材料。

企业根据这些成本决定生产的数量和价格,以求达到最大化利润的目标。

三、边际效用与效用最大化边际效用是指个体对某一商品或服务额外的满足程度。

边际效用递减原理认为,随着消费数量的增加,每单位额外消费所带来的满足程度逐渐减少。

根据效用最大化原理,个体应该在各种商品和服务之间进行优化配置,以达到满足最大化。

四、竞争与垄断竞争和垄断是市场结构的两个极端。

竞争市场存在多个供应者和需求者,市场价格和数量由供需双方的博弈决定。

垄断市场则由一家或少数几家供应者控制,其决策对市场有很大的影响力。

西方经济学关注竞争市场的效率和垄断市场的管制。

五、边际效益与外部性边际效益是指个体对经济活动的额外收益。

外部性则是指经济活动对其他非市场参与者产生的外部影响,可能是正面的,也可能是负面的。

西方经济学研究如何考虑和纠正外部性对资源配置的影响。

六、公共物品与市场失灵公共物品指的是所有人都可以使用且一人使用不会减少其他人使用的商品或服务。

市场失灵是指自由市场在某些情况下无法高效地分配资源。

西方经济学探索市场失灵的原因,并提供政府干预的理论依据。

七、经济增长与发展经济增长与发展是经济学关注的重点。

经济增长指的是国家或地区总产出的增加,反映了经济活动的扩张。

经济发展则更综合地考虑了经济、社会和环境等方面的可持续发展。