中国骨科手术加速康复围手术期氨甲环酸与抗凝血药应用的专家共识

- 格式:pdf

- 大小:5.73 MB

- 文档页数:8

◇综述与讲座◇摘要围术期出血与患者预后密切相关,大量失血可导致严重不良事件的发生。

氨甲环酸是赖氨酸衍生物,通过竞争性阻断纤溶酶原上的赖氨酸结合位点发挥抗纤维蛋白溶解作用,以达到止血功效。

围术期使用氨甲环酸可有效减少出血风险和输血需求,降低失血相关并发症及死亡风险。

目前,氨甲环酸用于围术期止血日益广泛,正逐渐走进更多外科领域的共识和指南。

本文拟对其作用机制、围术期应用以及不良反应进行综述,探讨在不同手术类型中应用氨甲环酸的有效性与安全性,为氨甲环酸在国内的应用和研究提供参考。

关键词氨甲环酸;围术期;止血中图分类号:R614文献标志码:A文章编号:1009-2501(2024)02-0198-09doi :10.12092/j.issn.1009-2501.2024.02.010氨甲环酸(tranexamic acid ,TXA )是一种抗纤维蛋白溶解药物,由日本药物学家Shosuke Oka-moto 和Utako Okamoto 首次发明合成。

他们意识到血液中的纤溶酶可溶解纤维蛋白从而分解血凝块、加重出血,并受到止血药物氨基乙酸(epsilon-amino-caproic acid ,EACA )的启发,于1962年在Keio Journal of Medicine 上报告了1-(氨基甲基)-环己烷-4-羧酸[1-(aminomethyl )-cyclo-hexane-4-carboxylic acid ,AMCHA ]的发明,即氨甲环酸。

氨甲环酸的作用位点和机制与氨基乙酸基本一致,但其抑制纤维蛋白溶解的程度和持续时间比氨基乙酸更有效,这种抑制作用是氨基乙酸的27倍[1]。

目前氨甲环酸在临床应用广泛,在心血管外科、骨科、产科等学科的围术期应用能有效减少术中出血风险和输血需求,且不增加血栓栓塞等并发症[2-4]。

但该药围术期的深入研究仍较少,本文拟对氨甲环酸的作用机制、围术期应用以及不良反应进行综述,为氨甲环酸在国内的应用和研究提供参考。

骨科精读氨甲环酸在骨科围术期的应用方法及注意事项,临床必备!骨科大手术患者是VTE 的高危人群,应用抗凝血药可有效降低VTE的发生率。

在骨科手术患者围手术期更好地平衡抗纤溶药与抗凝血药的应用,既可减少患者的出血量、降低输血率,又不增加患者发生 VTE 的风险,保障医疗安全。

目前,大量研究均已证实氨甲环酸可有效减少骨科手术围手术期的失血量并降低输血率,且不增加术后静脉血栓栓塞症的发生风险作用机制氨甲环酸是一种人工合成的赖氨酸类似物,与纤溶酶、纤溶酶原和组织纤溶酶原激活物上的赖氨酸结合位点有高亲和性,通过竞争性抑制作用,在一定程度上抑制了纤溶活化过程,降低了纤维蛋白的分解,达到减少失血的目的。

Bosch等的研究证实TXA可以抑制脊柱矫形术中纤维蛋白的分解。

氨甲环酸在体内由肾脏代谢,半衰期80~120min,药物在静脉推注给药后5min和输注开始后60min达到峰值血浆浓度。

给药后1h,约30%的药物通过肾脏排出体外,给药后3h,大约55%的药物通过肾脏排出体外。

大部分药物在24h内可通过肾脏排出体外。

因此,肾功能不全病人,TXA的使用剂量必须适当调整。

创伤骨科围术期的使用静脉应用:①单次给药法:切开皮肤前15~30 min给予氨甲环酸10~20 mg/kg或1~2 g静脉滴注;②多次给药法:首次给药同单次给药法,3 h后或关闭切口前追加1次(每次10~20 mg/kg或1~2 g)。

局部应用:闭合骨折手术关闭切口前氨甲环酸2~3 g 局部应用,于骨折断端周围筋膜下及肌肉内注射。

静脉和局部联合应用:切开皮肤前10 min氨甲环酸1 g静脉滴注,联合关闭切口前氨甲环酸3 g筋膜下及肌肉内注射。

脊柱外科围术期的应用静脉应用:①单次给药法:脊柱手术切开皮肤前15 min,氨甲环酸 15~30 mg/kg 或 1~2 g 静脉滴注完毕;②持续给药维持法:首次给药同单次给药法,术中给予1~20 mg/kg·h维持;③多次间隔给药法:首次给药同单次给药法,术后每间隔3~8 h给药2~3次(每次15 mg/kg 或1~2 g)局部应用:脊柱手术关闭切口前术区氨甲环酸浸泡,应用剂量1 g,浸泡时间为5 min静脉和局部联合应:切开皮肤前15 min氨甲环酸15 mg/kg静脉滴注,联合关闭切口前给予氨甲环酸1 g局部浸泡5 min。

骨科大手术出血风险管理:平衡抗凝和止血2014年07月29日10:10来源:中国医学论坛报骨科大手术后通过抗凝治疗预防静脉血栓栓塞症(VTE),医生对其重要性和必要性已达成共识。

然而,抗凝治疗可能增加围术期出血风险。

如何在抗凝治疗与止血之间达到平衡,这涉及以下4个话题:骨科大手术围手术期出血风险的影响因素、骨科大手术术后出血情况分析、骨科大手术术后出血的预防及处置、骨科大手术术后抗凝治疗的获益和风险。

围绕上述话题,北京大学人民医院吕厚山教授、上海交通大学医学院附属瑞金医院杨庆铭教授、四川大学华西医院裴福兴教授和上海交通大学附属第六人民医院张先龙教授分别给出了精彩见解。

话题1骨科大手术围手术期出血风险的影响因素吕厚山教授:引起骨科大手术围手术期出血风险增加的因素可分为两类。

第一类因素在于患者,如患者年龄、罹患疾病、是否正使用抗凝药物、是否缺乏凝血因子等。

第二类因素在于手术部位、手术类型和医生的操作,即医生对手术部位血管分布的熟悉程度、手术操作技术和术式等。

因此,骨科大手术围手术期出血综合管理既要考虑患者本身的情况,又要考虑医生的手术操作技术。

杨庆铭教授:国内过去对骨科大手术后发生VTE报道较少,认识也不足。

随着近年来接受骨科大手术治疗的患者人数逐渐增加,VTE发生率呈上升趋势,抗凝治疗的概念由此建立。

然而,抗凝治疗是一把双刃剑,在有效降低VTE发生率的同时也可能增加围手术期出血风险。

如何平衡抗凝治疗与止血,这是一门艺术,在临床实践中须针对患者的具体情况,制定个体化的出血风险综合管理方案。

裴福兴教授:骨科大手术本身存在出血风险,手术操作技术非常重要。

同时,在术前应对患者情况进行充分评估。

例如,对于冠心病或高血压患者,使用抗血小板凝聚的药物可影响凝血过程;对于肝功能不全患者,因其维生素K吸收较少而影响凝血酶原正常合成,从而造成术中出血风险增加;对于血小板减少的患者,其出血风险亦增加。

总结来看,出血风险是多因素导致的。

实用中西医结合临床2020年2月第20卷第2期氨甲环酸不同局部应用方法对初次全髋关节置换出血的影响张伟军宋辉#(徐州医科大学附属徐州市立医院江苏徐州221000)摘要:目的:探讨氨甲环酸不同局部应用方法对初次行全髋关节置换术患者术后引流量、术后24%h 血红蛋白量减少值及隐形失血量的影响。

方法:选取2017年1月~2018年12月行初次全髋关节置换术治疗的60例患者作为研究对象,根据用药方式不同分为实验组1、实验组2和对照组,每组20例。

实验组1假体安装完成后,取100%ml (1.0%g )氨甲环酸氯化钠注射液行关节腔周围肌肉软组织注射;实验组2假体安装完成,筋膜层缝合完毕后经引流管逆行导入100%ml (1.0%g )氨甲环酸氯化钠注射液至筋膜下肌肉软组织;对照组假体安装完成,筋膜层缝合完毕后经引流管逆行导入100%ml 生理盐水至筋膜下肌肉软组织。

对比三组术中失血量、术后引流量、术后24%h 血红蛋白减少值、术前红细胞压积、隐性失血量。

结果:实验组1、2术后引流量、术后24%h 血红蛋白减少值及隐性失血量明显少于对照组(P <0.05),实验组1与实验组2术后引流量、术后24%h 血红蛋白减少值及隐性失血量比较,差异无统计学意义(P >0.05)。

结论:初次行全髋关节置换术患者局部应用氨甲环酸可以减少术后出血,周围软组织局部注射与关节腔浸润方法给药对术后出血影响无明显差异,临床可以采用相对简便的局部给药方法,即经引流管逆行导入至关节腔给药。

关键词:全髋关节置换术;氨甲环酸;失血量中图分类号:R683.42%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%文献标识码:B%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%doi :10.13638/j.issn.1671-4040.2020.02.010氨甲环酸(Tranexamic%Acid,%TXA )为抗纤溶药物,能与纤溶酶和纤溶酶原上纤维蛋白高亲和部位的赖氨酸结合位点强烈吸附,阻抑纤溶酶、纤溶酶原与纤维蛋白结合,强烈抑制纤维蛋白分解,从而起到止血作用。

中国骨科手术加速康复——围术期血液管理专家共识骨科手术出血量大,异体输血率高。

围术期失血量平均1000~2000 ml, 术后血红蛋白(hemoglobin, Hb )下降30~46 g/L ,术后异体输血率高达45% ~ 80%。

同时,骨科手术患者术前贫血发生率为24%~ 45%,围术期失血和未纠正的术前贫血增加了术后急性贫血的发生率,髋、膝关节置换术及脊柱手术术后贫血发生率为51%,髋部骨折术后的贫血发生率高达87%。

围术期贫血增加术后感染及死亡风险,延长住院时间,影响术后功能康复和生活质量。

美国外科学会NSQIP数据库227,425例非心脏手术患者随访数据显示,术前轻度贫血依然是术后30日内并发症和死亡率的独立危险因素。

较高异体输血率不仅增加输血相关不良反应的发生风险,也会增加血液资源紧张局面及患者医疗负担。

随着《中国髋、膝关节置换术加速康复—一围术期管理策略专家共识》和《中国髋、膝关节置换术加速康复—一围术期贫血诊治专家共识》的发布及推广,越来越多的骨科医师认识到加强骨科手术围术期血液管理(perioperative blood management, PBM )是实施加速康复外科的重要环节。

围术期血液管理是指在围术期的各个阶段采取多种技术进行血液质和量的保护,以达到减少失血、降低贫血及输血率,提高手术安全性和增加患者满意度的目的。

其主要内容包括:①术前术后优化造血;②术中减少出血;③ 提高患者贫血耐受性;④合理异体输血。

为了进一步规范和推广骨科手术围术期血液管理,做好术前和术后贫血的诊断与治疗,优化造血,为手术的顺利进行打下良好的基础,术中坚持微创化理念,优化手术操作技术,同时采取一系列措施减少出血、降低输血率,合理输注异体血。

国家卫生计生委公益性行业科研专项《关节置换术安全性与效果评价》项目组(以下简称“项目组”)和《中华骨与关节外科杂志》联合中华医学会骨科学分会、中国医疗保健国际交流促进会骨科分会和中国研究型医院学会关节外科学专委会共同邀请骨科、血液科、麻醉科、输血科共85位专家参与,复习国内外文献,遵循循证医学原则,编辑整理完成本共识,供广大骨科医师在临床工作中根据医院条件和患者情况参考和应用。

骨科患者如何抗凝治疗?看这张表就够了导语骨科患者在骨折切开复位或关节置换术后,由于水电解质紊乱导致血液处于高凝状态,加之创伤带来的血管内膜损伤等因素,常常出现血液淤滞,存在较高的静脉血栓发生风险。

有研究表明,髋关节置换术(THA)、膝关节置换术(TKA)、髋部骨折手术(HFS)患者DVT 发生率分别为 2.4%~6.49%、3.19%、3.77%~16.1%[1]。

静脉血栓属于骨科手术后的严重并发症,不但影响骨关节功能恢复,也是骨科患者术后死亡的主要原因。

那么,在临床上面对骨科患者,该如何进行抗凝治疗?01加速康复外科理念在骨科中的应用近年来,随着加速康复外科(ERAS)理念的引入与发展,现普遍认为帮助患者降低手术创伤的应激反应、减少并发症(血栓、疼痛、炎症等)、提高手术安全性和患者满意度是加速术后康复的重要措施[2]。

对于髋部骨折手术患者:目前,ERAS 理念在骨科应用主要集中在髋部手术中。

实施ERAS 系列临床措施后,能够显著缩短患者住院时间和卧床时间,减少医疗费用,并且提高患者术后髋关节功能恢复,降低并发症发生率。

北京积水潭医院的一项研究表明,应用ERAS 理念优化临床住院流程后,3,540 例髋部骨折的患者入院 48 h 的手术率由原来的 6.4%提高到 70%,加速了患者接受有效手术治疗的效率,并且院内患者褥疮的发生率、围术期和 1 年内病死率明显降低[3]。

对于关节置换术患者:ERAS 则着重提出加强手术操作技术和优化围术期管理,包括减少创伤和出血、优化疼痛与睡眠管理、预防感染、预防静脉血栓栓塞症(VTE),以及优化引流管、尿管和止血带的应用等,以降低手术风险、提高手术安全性和患者满意度[1]。

一项针对膝关节置换术的研究表明,ERAS 理念可以减缓术后早期疼痛、恶心、呕吐及深静脉血栓等并发症发生,加速患者早期下床活动,缩短住院时间,促进患者的早期功能锻炼及恢复[4]。

02骨科患者的抗凝治疗对于骨科各类骨折及关节置换患者,在围术期采取抗凝治疗至关重要。

中国髋、膝关节置换术加速康复——围术期管理策略专家共识加速康复外科(enhanced recovery after surgery,ERAS)是采用有循证医学证据证明有效的围术期处理措施,降低手术创伤的应激反应、减少并发症、提高手术安全性和患者满意度,从而达到加速康复的目的。

ERAS在髋、膝关节置换术(total hip/knee ar-throplasty,THA/TKA)中的重点在于提高手术操作技术和优化围术期管理,包括减少创伤和出血、优化疼痛与睡眠管理、预防感染、预防静脉血栓栓塞症(ve-nousthromboembolism,VTE),以及优化引流管、尿管和止血带的应用等,以降低手术风险、提高手术安全性和患者满意度。

国家卫生计生委公益性行业科研专项《关节置换术安全性与效果评价》项目组(以下简称“项目组”,项目编号:201302007)和《中华骨与关节外科杂志》联合中华医学会骨科学分会关节外科学组和中国医疗保健国际交流促进会骨科分会关节外科委员会共同邀请国内共78位专家,复习国内外24篇meta分析,350多篇论著,结合26家项目组医院和50家推广医院数据库共20 308例THA、TKA和股骨头置换术病例数据,遵循循证医学原则,编辑整理完成本共识,供广大骨科医师在临床工作中根据医院条件和患者情况参考和应用。

一、患者教育患者教育可以缩短住院时间,降低手术并发症,同时缓解患者的术前焦虑和抑郁症状,增强信心,并提高患者满意度。

【推荐】①向患者及其家属介绍手术方案和加速康复措施,达到良好沟通,取得患者及家属的积极合作;②强调主动功能锻炼的重要性,增强肌力和增加关节活动度;③鼓励吹气球、咳嗽或行走锻炼,提升心肺功能。

二、营养支持低蛋白血症易导致切口延迟愈合,增加感染风险。

Berend等证实白蛋白水平低是延长术后住院时间的独立危险因素。

THA和TKA患者中27%存在不同程度的低蛋白血症,其程度与年龄呈正相关(>60岁)。

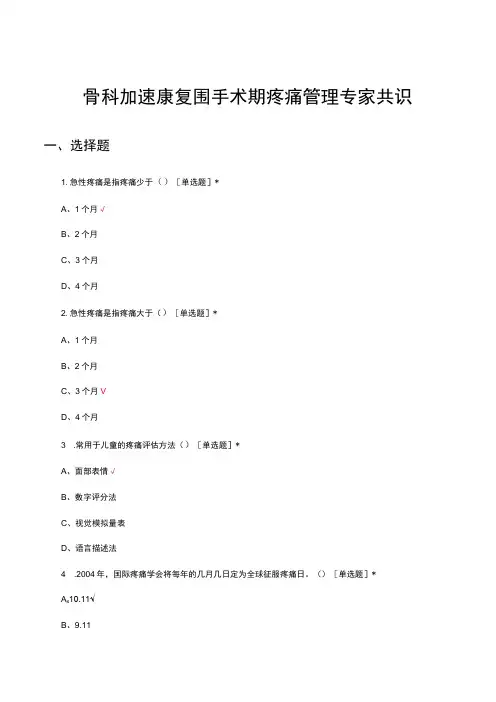

骨科加速康复围手术期疼痛管理专家共识一、选择题1.急性疼痛是指疼痛少于()[单选题]*A、1个月√B、2个月C、3个月D、4个月2.急性疼痛是指疼痛大于()[单选题]*A、1个月B、2个月C、3个月VD、4个月3 .常用于儿童的疼痛评估方法()[单选题]*A、面部表情√B、数字评分法C、视觉模拟量表D、语言描述法4 .2004年,国际疼痛学会将每年的几月几日定为全球征服疼痛日。

()[单选题]*A x10.11√B、9.11C、10.10D、8.115.()是将多种不同作用机制的镇痛药物和方法联合应用,使其发挥最佳镇痛效应,是减少单种药物或方法引起的不良反应发生的最有效镇痛策略。

()[单选题]*A、多模式镇痛VB、术前镇痛C、术后镇痛D、术中镇痛6 .预防性镇痛最重的目的是()[单选题]*A、静息状态下基本无痛,不影响睡眠B、活动时疼痛可耐受,不影响关节功能康复C、避免急性疼痛转为慢性疼痛D、促进患者快速康复和早期出院动痛3分以内√7 .下列术前疼痛管理方案不正确的是?()[单选题]*A、应采用以NSAIDs为基础的多模式镇痛方案B、减少阿片类药物用量C、注意预防和及时处理并发症D、尽量忍受疼痛,无法忍受时再告诉医务人员处理V8 .失眠焦虑的原因不正确的是哪一项?()[单选题]*A人文心理因素B环境因素:嘈杂、吵闹、脏乱等C生物学因素:原发疾病的慢性疼痛、合并其他躯体疾病、合并焦虑和抑郁等精神疾病D患者经常外出锻炼、活动多√9 .疼痛药物的使用注意事项说法不正确的是?()[单选题]*A、用药时注意观察阿片类药物的不良反应B、高龄患者的用药方式和用药剂量的管理C、根据患者的病情技术及时调整用药方案D、以上都不对√10 .下列哪项不属于阿片类药物不良反应()[单选题]*A、恶心呕吐B、呼吸抑制C、体温升高√D、便秘、耐受和精神依赖11 .下列说法错误的是()[单选题]*A、轻度疼痛:1-3分B、中度疼痛:4-6分C、重度疼痛:7-10分D、重度疼痛每天评估1次√12 .下列哪项不是疼痛的影响因素()[单选题]*A、性别B、年龄√C、创伤D、手术时间13使用止痛药物处理后要在()内评估疼痛1次()[单选题]*A、1小时√B、2小时C、3小时D、4小时14 .入院前疼痛评估的主要目的是?()[单选题]*A、评估患者的心理自信程度B、了解用药情况C、注意预防和及时处理并发症D、为术前预康复及手术做准备√15 .骨科手术患者常因为高龄、()导致失眠,继而加重疼痛?()[单选题]*A长期慢性疼痛√B短期疼痛C肥胖D经常活动16 .针对原发病导致的慢性骨骼肌肉疼痛,止痛药物首选?()[单选题]*A、阿片类B、CoX-2抑制剂C、NSAID S VD、以上都不对17 .患者,女,55岁,关节痛半年,临床诊断为类风湿关节炎,既往有事儿指肠溃疡史,应首选的NSAID是?()[单选题]*A、塞来昔布√B、口引喙美辛C、布洛芬D、双氯芬酸18 .患者因关节疼痛就诊,诊断为骨性关节炎,有磺胺类药物过敏史。

中国髋、膝关节置换术围术期抗纤溶药序贯抗凝血药应用方案的专家共识髋、膝关节置换术常可伴随大量失血。

根据文献报道,髋、膝关节置换术围术期总失血量多在1000ml以上,输血率高达30%~60%。

大量失血可增加患者的围术期风险和经济负担。

髋、膝关节置换术围术期失血除手术切口直接出血外,由手术创伤引起的纤溶反应增强所致的失血约占总失血量的60%。

而且,膝关节置换术中应用止血带引起的组织缺血再灌注损伤可进一步增强纤溶反应增加出血量。

氨甲环酸(tranexamic acid,TXA)是一种抗纤溶药,其与纤溶酶原的赖氨酸结合位点具有高亲和性,可封闭纤溶酶原的赖氨酸结合位点,使纤溶酶原失去与纤维蛋白结合的能力,导致纤溶活性降低,从而发挥止血作用。

目前,大量研究均已证实氨甲环酸能有效减少髋、膝关节置换术围术期的失血量并降低输血率,且不增加术后静脉血栓栓塞症的发生风险。

髋、膝关节置换术患者是静脉血栓栓塞症的高发人群,应用抗凝血药物能有效降低静脉血栓栓塞症的发生率。

为了在髋、膝关节置换术围术期更好地平衡抗纤溶药与抗凝血药的应用,既可减少患者的出血量、降低输血率,又不增加患者发生静脉血栓栓塞症的风险,保障医疗安全。

国家卫生计生委公益性行业科研专项《关节置换术安全性与效果评价》项目组(项目编号:201302007)和《中华骨与关节外科杂志》编辑部邀请国内专家,复习国内外27篇meta分析和260多篇论著,结合项目组26家大型医院数据库和50家推广医院数据库共13 300例髋、膝关节置换术病例中8426例氨甲环酸应用经验以及全国12场氨甲环酸临床应用区域会议征求意见结果,遵循循证医学原则,达成髋、膝关节置换术围术期抗纤溶药序贯抗凝血药应用的专家共识,供广大骨科医师在临床工作中参考应用。

但在应用氨甲环酸前应结合患者的全身情况,参照氨甲环酸药物说明书或《中国药典》,遇有不良反应及时处理。

一、髋关节置换术围术期的氨甲环酸应用1.静脉应用11篇meta分析及19篇前瞻性随机对照研究报道氨甲环酸给药方式主要为单次静脉滴注或二次间隔静脉滴注,二次给药间隔时间为3小时。

氨甲环酸在皮肤科的应用进展氨甲环酸是一种广谱止血药,最初用于妇科急性或慢性出血。

近年来,随着对氨甲环酸药理作用的深入认识,其在皮肤科的应用逐渐受到。

本文将综述氨甲环酸在皮肤科的应用进展,以期为临床治疗提供新的思路和方法。

氨甲环酸,又称凝血酸,是一种合成的氨基酸衍生物,结构与赖氨酸相似。

其具有抑制纤维蛋白溶解的作用,可用于治疗各种急性或慢性出血性疾病。

氨甲环酸还具有抗炎、抗氧化、抗肿瘤等多重药理作用,近年来其在皮肤科的应用也得到了广泛。

激光美容是近年来发展迅速的一种皮肤治疗方法。

然而,激光治疗后引起的炎症反应和色素沉着等问题限制了其临床应用。

氨甲环酸作为一种具有抗炎、抗氧化作用的氨基酸衍生物,被证实可减轻激光治疗后炎症反应和色素沉着,提高激光治疗效果。

一项研究发现,在接受激光治疗后,使用氨甲环酸的患者炎症反应和色素沉着明显减轻,皮肤质地改善。

氨甲环酸还可以抑制激光治疗后基质金属蛋白酶的表达,从而减少真皮胶原纤维的降解,维持皮肤弹性。

光动力治疗是一种利用特定波长的光线照射后引发光化学反应从而达到治疗目的的方法。

然而,光动力治疗过程中产生的自由基对皮肤组织具有一定的损伤作用。

氨甲环酸作为一种抗氧化剂,可以减轻光动力治疗过程中的皮肤损伤。

一项动物实验发现,在接受光动力治疗前使用氨甲环酸预处理可有效降低皮肤组织中的丙二醛水平,增强超氧化物歧化酶活性,减轻皮肤炎症反应,从而降低光动力治疗对皮肤的损伤。

氨甲环酸在皮肤科还可应用于传统药物治疗中。

例如,将其与其他药物联合使用以增强疗效或减少不良反应。

有报道称,将氨甲环酸与维A酸联合使用可治疗黄褐斑,取得较好的疗效。

一项随机对照试验表明,将氨甲环酸与维A酸联合使用治疗黄褐斑,不仅可显著减少黄褐斑面积和颜色深度,还能改善皮肤质地,减少不良反应的发生。

氨甲环酸还可与其他药物如泼尼松等联合使用,治疗多种皮肤病如红斑狼疮等。

氨甲环酸在皮肤科的应用进展显示了其在激光美容、光动力治疗、传统药物治疗等方面的广阔前景。

髋、膝关节置换术加速康复中氨甲环酸的应用一、概述髋、膝关节置换术(THA、TKA)是治疗终末期髋、膝关节疾病最有效的方法,可缓解疼痛,重建关节功能,改善病人的生活质量;但其常伴随围术期大量失血及高输血率,文献报道髋、膝关节置换围术期总失血量在700~2000ml不等,术后输血率高达30%~60%。

大量失血可导致术后急性贫血而增加并发症和死亡率,延长住院时间,影响术后功能康复;输血也会增加过敏反应、感染等发生风险。

髋、膝关节置换术围术期失血除手术创面渗血所致的显性失血外,由手术创伤激活的纤溶亢进所致的隐性失血约占总失血量的60%。

而膝关节置换术中止血带应用所引起的缺血再灌注损伤可进一步加重纤溶亢进而增加出血量。

加速康复外科(ERAS)要求外科医师采用一系列有循证医学证据支持的围术期优化措施,从而阻断或减轻机体的应激反应。

其核心在于减少失血,减轻创伤反应,从而实现术后早期进食、早期下床活动,加速功能康复,缩短住院时间,提高病人满意度。

因此,围术期病人血液管理是实现加速康复关节外科的基石。

目前,血液管理措施包括贫血纠正、控制性降压、止血带应用、自体血回输、抗纤溶药物的应用等。

其中,通过抑制手术创伤激活的纤溶亢进从源头上减少失血的方法最为重要。

氨甲环酸(TXA)是一种人工合成的纤溶酶抑制剂,其本质是赖氨酸的合成衍生物,其和纤溶酶原的赖氨酸结合位点具有高亲和力,可封闭纤溶酶原分子上的赖氨酸结合位点,阻断纤溶酶原与纤维蛋白结合从而抑制纤溶活性,稳定血凝块。

药代动力学研究显示静脉应用氨甲环酸主要通过肾脏代谢,体内半衰期约为3小时;而静脉应用氨甲环酸后也能迅速分布到关节液及滑膜中,且其浓度与血浆浓度基本一致,生物学半衰期也大约为3小时。

这种特定的药物代谢分布方式为氨甲环酸的使用奠定了理论基础。

目前氨甲环酸在髋、膝关节置换术中的应用方式主要有静脉、局部、静脉联合局部使用三种。

尽管大量的前瞻性证据均已证实了每种使用方式的有效性及安全性,但其最优途径、最佳剂量及持续时间仍未达成共识。

2020年围术期出凝血管理麻醉专家共识2020年,麻醉学专家就手术患者围术期凝血功能的监测、诊断、处理等达成共识。

共识内容包括:围术期出凝血监测、输血及药物治疗、一般及特殊手术患者围术期出凝血管理。

特殊患者包括抗栓治疗患者、心胸外科、神经外科、骨科和产科手术患者。

通用原则适用于大部分外科手术患者,特殊患者的出凝血管理与通用原则相异之处在各分论中描述。

围术期出凝血监测需要详细了解病史并进行恰当的体格检查。

重点关注的病史包括患者及其家族的出血性疾病史、慢性肝肾功能不全等可能影响出凝血功能的疾病、目前服药情况。

体格检查重点关注出血性疾病相关体征,包括但不限于紫癜、淤斑、皮下血肿等。

在多数情况下,病史采集及体格检查给患者带来的益处甚至高于传统的APTT、INR和血小板计数等术前检查。

出凝血监测可分为失血量监测、重要脏器灌注或氧供监测和出凝血功能检测。

失血情况应实时定量测定,包括检查吸引罐、止血纱布和外科引流管。

除观察临床症状和体征外,还需监测血压、心率、脉搏血氧饱和度和心电图等,必要时可进行超声心动图、肾功能监测(尿排出量)、脑氧饱和度监测、动脉血气分析和混合静脉血氧饱和度等监测。

对于有出血史或出血性疾病史患者建议术前进行标准实验室检查,以评估手术出血风险并调整术前用药。

有条件的情况下,可以联合使用血栓粘弹性检测以获得更多信息。

目前可用的血栓粘弹性检测包括血栓弹力图和旋转血栓弹力图等。

建议在术中设定适当的血制品输注阈值,并监测可减少红细胞、血小板和血浆的使用。

如果没有VHA监测条件,建议在确定血制品输注阈值的前提下进行SLT监测。

术后进行VHA监测有助于分析术后出血原因并指导术后抗凝药物的使用。

对于有出血史、血小板功能减退疾病或服用抗血小板药物的患者,在术前应进行血小板计数和功能检测以评估手术出血风险并调整术前用药。

在术中和术后进行血小板计数和功能检测可减少创伤和心脏手术患者的出血量,并减少血制品输注。

骨科手术围手术期如何抗凝?策略大起底骨科大手术患者是静脉血栓栓塞症(venous thrombus embolism, VTE)的高危人群, 应用抗凝血药可有效降低VTE的发生率。

在骨科手术患者围手术期更好地平衡抗纤溶药与抗凝血药的应用,既可减少患者的出血量、降低输血率,又不增加患者发生VTE的风险,保障医疗安全。

今天就为大家详解骨科大手术围手术期抗凝策略!一概述1、静脉血栓栓塞症(venous thromboemlolism, VTE):血液在静脉内不正常地凝结,使血管完全或不完全阻塞,属静脉回流障碍性疾病包括两种临床类型,即DVT 和 PTE。

2、深静脉血栓形成(deep vein thrombosis, DVT):可发生于全身各部位的静脉,以下肢深静脉多见,常见于骨科大手术后,下肢近端(腘静脉或以上部位)DVT是肺栓塞血栓栓子的主要来源。

3、肺动脉血栓栓塞症(pulmonary thromboembolism, PTE):指来自静脉系统或右心的血栓阻塞肺动脉或其分支所致肺循环和呼吸功能障碍疾病,是骨科围手术期的重要死亡原因。

4、骨科大手术后VTE流行病学:骨科大手术患者容易发生VTE (表1)。

表1 骨科大手术后 VTE的发生率(%)*THR,全髋关节置换;TKR,全膝关节置换;HFS,髋部骨折手术。

我国等亚洲国家的骨科大手术后DVT的发生率(经静脉造影证实)也很高。

在一项亚洲7个国家19个骨科中心的407例全髋、全膝关节置换及髋关节骨折手术AIDA研究表明,在完成静脉造影的278例患者中,发生DVT 120例,占43.2%。

邱贵兴等报告,关节置换术后DVT 的发生率增高,未预防组为 30.8 %(16/52),预防组为11.8 %(8/68)(P<0.05)。

二VTE危险因素任何可引起静脉损伤、静脉血流停滞及血液高凝状态的原因都是VTE的危险因素,其中骨科大手术是VTE的高危因素,其他常见继发性危险因素包括:老年、创伤、既往VTE病史、肥胖、瘫痪、制动、术中应用止血带、全身麻醉、恶性肿瘤、中心静脉插管、慢性静脉机能不全等。

氨甲环酸在脊柱外科手术控制出血中的应用编译:张树军审校:孙振中李渊氨甲环酸(tranexamic acid, TXA)作为一种合成的抗纤维蛋白溶解的药物,在骨科手术中控制出血方面受到越来越多的临床医生的关注。

新近一期《Global Spine Journal》发表了一篇关于氨甲环酸在腰椎后路手术中控制术中术后出血方面的研究,对氨甲环酸的使用途径及临床效果做了较为详细的论述[1]。

在该研究中,共有104例患者纳入并作为有效病例进入统计。

患者因腰椎间盘突出症而接受腰椎后路减压融合手术。

根据给药途径,患者分为四组:iv TXA(intravenous administration of TXA, 术前1小时静脉输注),tTXA(topical TXA,, 关闭切口前,1克TXA溶于100毫升生理盐水中,于伤口内浸泡5分钟,然后冲洗并缝合伤口),loTXA(local infiltration of TXA, 切皮前,1克TXA于两侧椎旁肌穿刺浸润),Control(对照组,利多卡因和肾上腺素溶于10毫升盐水中,并于两侧椎旁肌穿刺浸润)。

术中出血量根据以下公式计算:Blood Loss=W SS-W ES V SC-V IF其中,W SS为术中湿止血纱布重量,W ES为干纱布的重量,V SC 为引流罐中液体量, V IF为术中伤口冲洗量。

术后出血量的统计:分别计算术后24h, 48h, 72h内的伤口引流量。

研究结果如下:如上图所示,对于术中出血量的统计发现:loTXA和ivTXA组术中出血量显著少于tTXA和对照组;如上图所示,为术后1到3天的伤口引流量。

tTXA组显著低于其他三组患者。

上图所示为术前术后患者凝血酶原时间(PT)检测,显示四组患者无显著性差异;上图所示为术前术后四组患者的部分活化凝血酶原时间,统计学显示无差异。

研究者最后总结:在控制术中出血方面,术前静脉输注和局部穿刺浸润氨甲环酸具有相同效果(这也很好理解,关闭切口前再局部使用氨甲环酸对术中出血是没有作用的);然而在控制术后出血方面,关闭切口前局部使用氨甲环酸效果更好,并且安全有效;在三组应用氨甲环酸病患中,均未发现主要凝血指标有显著变化,证明氨甲环酸对血液凝血功能的影响可控。

中国骨科手术加速康复——围术期血液管理专家共识骨科手术出血量大,异体输血率高。

围术期失血量平均1000~2000 ml,术后血红蛋白(hemoglobin, Hb)下降30~46 g/L,术后异体输血率高达45% ~ 80%。

同时,骨科手术患者术前贫血发生率为24%~ 45%,围术期失血和未纠正的术前贫血增加了术后急性贫血的发生率,髋、膝关节置换术及脊柱手术术后贫血发生率为51%,髋部骨折术后的贫血发生率高达87%。

围术期贫血增加术后感染及死亡风险,延长住院时间,影响术后功能康复和生活质量。

美国外科学会NSQIP数据库227,425 例非心脏手术患者随访数据显示,术前轻度贫血依然是术后30日内并发症和死亡率的独立危险因素。

较高异体输血率不仅增加输血相关不良反应的发生风险,也会增加血液资源紧张局面及患者医疗负担。

随着《中国髋、膝关节置换术加速康复——围术期管理策略专家共识》和《中国髋、膝关节置换术加速康复——围术期贫血诊治专家共识》的发布及推广,越来越多的骨科医师认识到加强骨科手术围术期血液管理(perioperative blood management, PBM)是实施加速康复外科的重要环节。

围术期血液管理是指在围术期的各个阶段采取多种技术进行血液质和量的保护,以达到减少失血、降低贫血及输血率,提高手术安全性和增加患者满意度的目的。

其主要内容包括:①术前术后优化造血;②术中减少出血;③提高患者贫血耐受性;④合理异体输血。

为了进一步规范和推广骨科手术围术期血液管理,做好术前和术后贫血的诊断与治疗,优化造血,为手术的顺利进行打下良好的基础,术中坚持微创化理念,优化手术操作技术,同时采取一系列措施减少出血、降低输血率,合理输注异体血。

国家卫生计生委公益性行业科研专项《关节置换术安全性与效果评价》项目组(以下简称“项目组”)和《中华骨与关节外科杂志》联合中华医学会骨科学分会、中国医疗保健国际交流促进会骨科分会和中国研究型医院学会关节外科学专委会共同邀请骨科、血液科、麻醉科、输血科共85位专家参与,复习国内外文献,遵循循证医学原则,编辑整理完成本共识,供广大骨科医师在临床工作中根据医院条件和患者情况参考和应用。