遗传信息的表达——RNA和蛋白质的合成

- 格式:pptx

- 大小:4.77 MB

- 文档页数:61

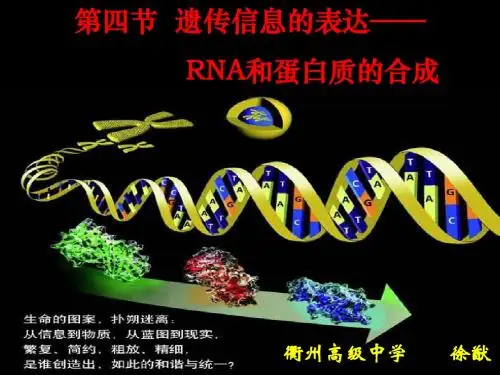

《遗传信息的表达-RNA和蛋白质的合成》的教学设计一、设计思想《高中生物课程标准》提倡要让学生从过去教师讲什么就听什么,教师让做什么就做什么的被动学习者,变为知道自己需要什么、想了解什么的主动参与的学习者,同时它倡导探究性学习,逐步培养学生搜集和处理科学信息的能力、获取新知识的能力、分析和解决问题的能力等,因此,在本节课中,我将利用自制的ppt,采用授导型教学方式,模拟探究转录和翻译过程,让学生直观的理解蛋白质合成的过程。

同时联系旧知,培养学生的分析、推理、比较、归纳的能力。

二、教材分析本节课是浙教版《生物必修二》第三章第四节,主要内容是蛋白质的合成和遗传信息的表达等内容。

这节课安排在学生学习了遗传物质,DNA的分子结构,遗传信息的传递之后,显得顺理成章。

它对使学生形成有关遗传物质的概念,从而构建以生物体、细胞、染色体、DNA、基因、蛋白质和性状等为主的概念体系具有重要意义。

同时,还为后面生物的变异,遗传病的学习打下了坚实的基础。

三、学情分析学生已经学习了遗传物质,DNA的结构和遗传信息的传递,对遗传信息有了一定的理解和认识,也具备了一定的相关解决问题的能力和分析归纳能力。

但是本节课内容较为抽象难懂,学生仍需在教师的引导下,通过问题的解决及教师的讲解来完成对新知的学习,使学生能形成较完整的知识网络。

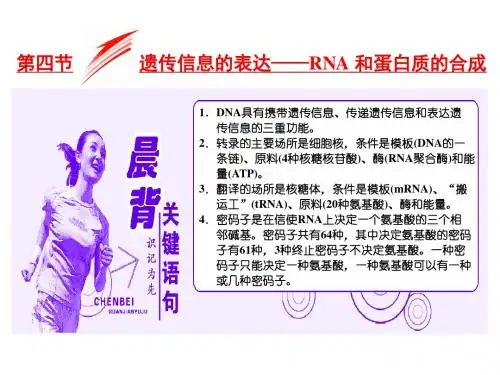

四、教学目标(一)知识目标:1.能简述染色体、DNA与遗传信息之间的关系;2.能说出DNA与RNA的异同,能简单阐述RNA的种类及功能3.能概述转录和翻译的过程;4.能说出中心法则的内容(二)能力目标:1. 通过遗传信息控制蛋白质的合成学习培养学生分析综合能力。

2.通过知识点的比较归纳培养学生对比归纳,分析信息,处理信息的能力。

3.通过问题的思考分析培养学生分析问题,解决问题的能力(三)情感目标:1. 体验遗传信息表达过程的和谐美,表达原理的逻辑美、简约美,五、重点、难点与突破(一)教学重点1.遗传信息、蛋白质与性状的关系。

![[课件]RNA与蛋白质的合成PPT](https://uimg.taocdn.com/d33d014b7e21af45b307a898.webp)

第四节遗传信息的表达—RNA和蛋白质合成丽水中学叶伟媛一、教学理念科学是一个探究的过程,学生在生物学课程中的学习方式也应该体现自然科学的这一特点。

探究性学习指学生通过类似于科学家科学探究活动的方式获取科学知识,并在这个过程中学会科学的方法和技能、科学的思维方式,形成科学观点和科学精神。

本节教学设计打破以往学生一贯接受结论性知识,而对于获取知识的过程和方法知之甚少的情况,注重知识的形成过程,强调科学结论出现在探究试验之后,让学生通过观察、质疑、表达和交流等探究式活动,培养学生的科学素质,促进学生的全面发展。

二、学习任务分析本节的教学内容是《生物(必修)·遗传与进化》(浙江科学技术出版社)“第三章动物生命活动的调节”的“第四节遗传信息的表达—RNA和蛋白质合成”(1课时复习课)。

课程标准对本节内容的要求是:概述遗传信息的转录和翻译。

根据此要求浙江省教学指导意见提出基本要求:1. 列举DNA的功能;2.比较DNA与RNA的异同;3.概述遗传信息的转录和翻译;4.说明遗传密码和中心法则,养成事物是普遍联系的辩证观点。

5.概述基因的概念。

发展要求:比较复制、转录和翻译。

三、学习者分析及学法设计高三学生已经具有一定的生物知识基础、一定的观察思维能力、逻辑推理能力及对实验现象的分析能力,但对知识的联系整合及拓展运用有待进一步提高和培养。

因此,在教学过程中,教师除了注重启发引导学生进行自主探究,通过精心设置疑问,激发学生进行探究和学习的兴趣,培养学生的分析和理解能力,还注重学生对知识整体的理解和构建知识的网络结构,以及对知识的拓展提升。

根据建构主义学习理论,学习是学生自己进行知识建构的过程,又因为本节内容具有一定的抽象性,因此,在学法指导上采用提供观察、思考的机会,鼓励学生观察,充分调动学生已有的知识经验,并让学生用自己的语言进行归纳,从而在原有知识的基础上发展新知;按照认知发现理论,学习者在一定情境中对学习材料的亲身经历和发现,才是学习者最有价值的东西,因此提供学生熟悉的情景,鼓励学生大胆探究实验,让学生通过自主学习、探究学习、合作学习,达到解决问题、发展思维、提高能力的目的,培养实事求是、勇于探索的独创精神。