不可知论的代表人物及作品

- 格式:doc

- 大小:127.50 KB

- 文档页数:2

休谟的不可知论和康德的不可知论罗素在《西方哲学史》中把哲学家们划分为两大流派,洛克、贝克莱、休谟以及后来的许多经验主义者属于一派――经验派;而柏拉图、笛卡尔、康德、黑格尔等人属于另一派――理性派。

这和恩格斯根据对哲学基本问题的回答来划分完全不同。

但是由罗素的划分可以看出贝克莱和休谟对洛克哲学的继承――继承了洛克哲学中的经验主义方面。

贝克莱否定洛克世界构成要素中的物质存在,休谟则走得更远,不仅怀疑物质存在、也怀疑上帝存在。

不过他不是象贝克莱那样断然否定物质存在,而是说物质存在与否不可知。

休谟的不可知论主要表现在两个方面,一是关于物质对象和上帝是否存在不可知,另一个是关于经验之间因果关系(或普遍必然规律)是否存在不可知。

关于物质的存在不可知,这是继承了贝克莱的思想,而后一个不可知是他的创见,它对康德哲学和现代科学哲学产生了巨大影响,本书后面所说的休谟的不可知指的就是后一个不可知。

关于后一个不可知,休谟认为:我们相信因果关系存在是非理性的,因为归纳得不出普遍必然规律; 现实中我们相信因果关系,比如火使人温暖,水使人清醒,是因为不这样就要吃苦头; 但是从理论上看,我们的理性无论如何也得不出普遍必然因果关系。

他写道:“关于原因与结果我们的一切推论无非是由习惯来的;信念与其说是我们天性中思考部分的行为,不如说是感觉部分的行为比较恰当。

”罗素在西方哲学史中写道,休谟和洛克一样,初衷是:明理性、重经验,什么也不轻信,追求由经验和观察能得到的不拘任何知识。

但是他最终却得出了从经验和观察什么也不能知晓这个倒霉的结论。

康德自称自己被休谟从形而上学独断论中惊醒,就是因为休谟提出的第二个不可知――普遍必然因果关系不可知。

康德为此提出了自己的解决办法――主观改造客观理论。

康德接受了古希腊原子论者德谟克利特和洛克关于感觉和外物不相似的说法,为了解释我们意识到的自然界是怎么来的,以及普遍必然规律是怎么来的,他提出主观改造客观理论:人通过感官直觉把外物(物自体)提供的材料表现成感觉对象――红绿软硬等,通过先验的时空观念由感觉对象构成事物的表象――比如一颗树的表象,通过理性――先验理性――把许多表象放在一起构成现象界。

马克思主义哲学每章主要知识点第一章哲学及其发展规律第一节哲学是理论形态的世界观1、什么是世界观:(概念)世界观是人们关于世界的根本看法。

2、什么是哲学?(概念)哲学是通过一系列概念、范畴、命题和理论论证而形成的关于世界总体的思想体系,是理论化、系统化的世界观。

哲学世界观又是方法论,是认识、评价和改造世界的根本方法。

哲学是世界观与方法论的统一。

3、宗教的本质特征,哲学与宗教的区别与联系。

宗教也是一种世界观,其本质特征是对神的信仰。

与建立在信仰基础上的宗教不同,哲学通过理论的逻辑力量来表现它对人与世界关系的理解。

4、艺术的本质特征,哲学与艺术的区别与联系。

艺术是通过具体生动的形象来反映人与世界之间的丰富关系的。

艺术作品也蕴含着对世界的根本理解。

与哲学是把握世界的理论方式不同,艺术是人类把握世界的审美方式,以艺术形象表达对人与世界关系的理解和感受。

哲学通过逻辑论证以理服人,艺术则通过艺术形象以情感人。

5、科学的本质特征,哲学与科学的区别与联系。

科学是人类运用理论思维实证地把握世界的一种基本方式。

在相当长的过程内,科学以为分化的形态包含在哲学母体之中,哲学和科学的成长过程,就是科学从哲学母体中分离的过程。

在这个过程中,事物运动的具体规律不断地成为各门科学的研究对象,哲学则通过对各门学科的概括和总结,从总体上把握世界。

哲学即必须立足于具体科学,又必须保持对具体科学的超越性,揭示科学活动中所蕴含的世界观和方法论的问题,总结和概括科学成果的世界观和方法论意义。

在这个过程中,不仅要把科学成果转化为哲学理论,而且要随着科学的发展而变革哲学自身。

6、什么是人生观?人生观的内容及意义。

人生观是关于人生问题的根本观点,源于人的特殊存在方式,以及由此构成的特殊的矛盾。

内容:主要包括对人的本质、人的生存方式的认识,对人生的目的、人生价值的理解具体表现为对生死、祸福、荣辱等问题的看法。

意义:人生观在人的精神世界中处于重要地位,肩负着构建人的精神家园的使命。

哲学家不可知论主张有关宇宙、存在、意义等根本问题的答案是超出我们认知能力的,因而无法获知或确定的。

以下是一些典型的不可知论观点:

1. 笛卡尔的怀疑主义:笛卡尔认为人类的知识受限于感观和思维的局限性,因而无法确定世界的真实本质。

他提出了“我思故我在”的观点,认为唯一可以确定的是自己的存在,而其他一切都有可能是幻觉或欺骗。

2. 康德的审慎批判:康德认为我们的经验和理性能力有限,因此我们无法直接了解外部世界的本质。

他主张人类只能通过经验和思考建构自己的认知框架,而是否能够获得真理是不可知的。

3. 尼采的虚无主义:尼采认为传统哲学和宗教的价值观已经失去了依据和意义,他提出了“上帝已死”和“永远重复”的观点。

他主张没有绝对真理或意义存在,认为个体需要在无意义的世界中自我创造意义。

4. 海德格尔的存在主义:海德格尔认为存在是人类最基本的经验,并主张通过深入思考个体存在的存在方式来获得真正的自我认识。

他认为存在本身是一个谜,而我们无法完全理

解或把握它的本质。

这些不可知论观点都强调了人类认知的局限性和世界本质的无法确定性。

它们对于人类对于宇宙和人生意义的探求提出了挑战,启示人们需要以谦虚和开放的心态面对无法知晓的问题,并在不确定性中寻求个体的自我价值和意义。

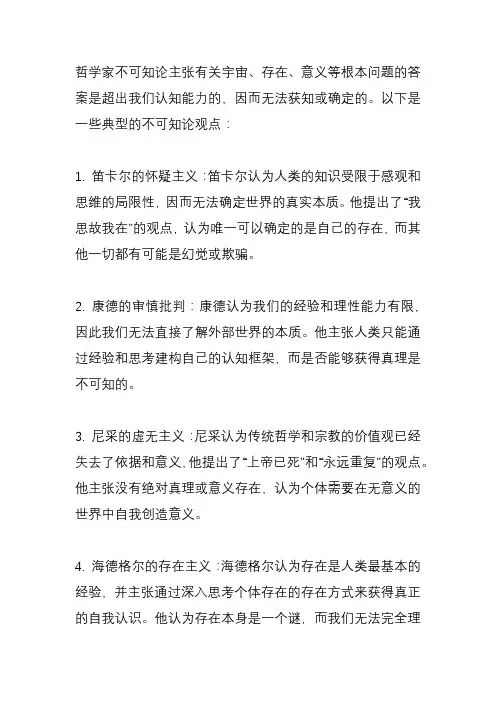

不可知论的代表人物及作品

托马斯•亨利•赫胥黎(Thomas Henry Huxley,1825—1895),

英国博物学家、教育家。

英国著名博物学家,达尔文进化论

最杰出的代表。

作为科普工作的倡导者,他创造了概念“不

可知论”来形容他对宗教信仰的态度。

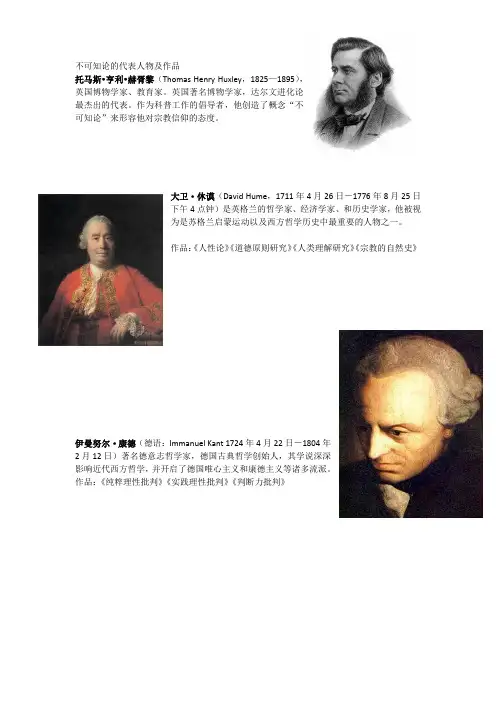

大卫·休谟(David Hume,1711年4月26日-1776年8月25日

下午4点钟)是英格兰的哲学家、经济学家、和历史学家,他被视

为是苏格兰启蒙运动以及西方哲学历史中最重要的人物之一。

作品:《人性论》《道德原则研究》《人类理解研究》《宗教的自然史》

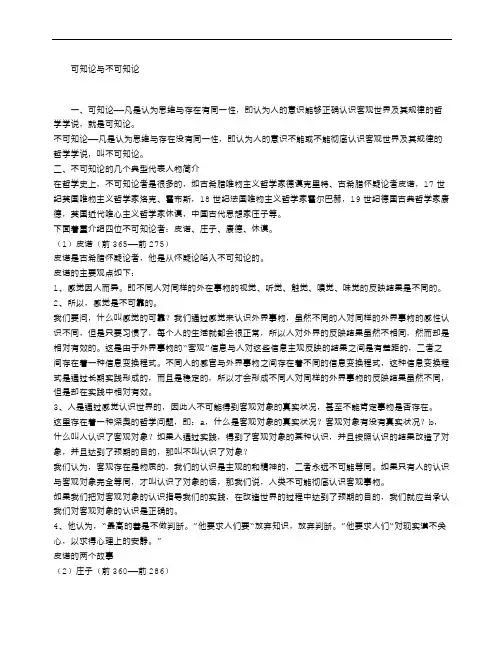

伊曼努尔·康德(德语:Immanuel Kant 1724年4月22日-1804年

2月12日)著名德意志哲学家,德国古典哲学创始人,其学说深深

影响近代西方哲学,并开启了德国唯心主义和康德主义等诸多流派。

作品:《纯粹理性批判》《实践理性批判》《判断力批判》。

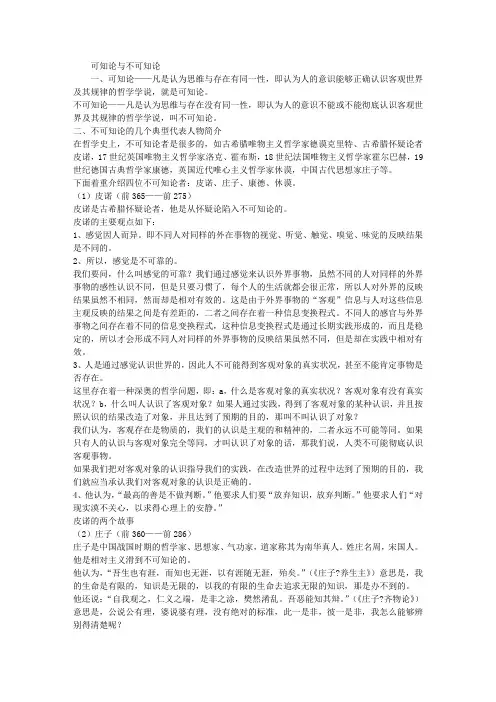

可知论与不可知论一、可知论——凡是认为思维与存在有同一性,即认为人的意识能够正确认识客观世界及其规律的哲学学说,就是可知论。

不可知论——凡是认为思维与存在没有同一性,即认为人的意识不能或不能彻底认识客观世界及其规律的哲学学说,叫不可知论。

二、不可知论的几个典型代表人物简介在哲学史上,不可知论者是很多的,如古希腊唯物主义哲学家德谟克里特、古希腊怀疑论者皮诺,17世纪英国唯物主义哲学家洛克、霍布斯,18世纪法国唯物主义哲学家霍尔巴赫,19世纪德国古典哲学家康德,英国近代唯心主义哲学家休谟,中国古代思想家庄子等。

下面着重介绍四位不可知论者:皮诺、庄子、康德、休谟。

(1)皮诺(前365——前275)皮诺是古希腊怀疑论者,他是从怀疑论陷入不可知论的。

皮诺的主要观点如下:1、感觉因人而异。

即不同人对同样的外在事物的视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉的反映结果是不同的。

2、所以,感觉是不可靠的。

我们要问,什么叫感觉的可靠?我们通过感觉来认识外界事物,虽然不同的人对同样的外界事物的感性认识不同,但是只要习惯了,每个人的生活就都会很正常,所以人对外界的反映结果虽然不相同,然而却是相对有效的。

这是由于外界事物的“客观”信息与人对这些信息主观反映的结果之间是有差距的,二者之间存在着一种信息变换程式。

不同人的感官与外界事物之间存在着不同的信息变换程式,这种信息变换程式是通过长期实践形成的,而且是稳定的,所以才会形成不同人对同样的外界事物的反映结果虽然不同,但是却在实践中相对有效。

3、人是通过感觉认识世界的,因此人不可能得到客观对象的真实状况,甚至不能肯定事物是否存在。

这里存在着一种深奥的哲学问题,即:a,什么是客观对象的真实状况?客观对象有没有真实状况?b,什么叫人认识了客观对象?如果人通过实践,得到了客观对象的某种认识,并且按照认识的结果改造了对象,并且达到了预期的目的,那叫不叫认识了对象?我们认为,客观存在是物质的,我们的认识是主观的和精神的,二者永远不可能等同。

古代中外哲学思想代表人物及其观点1.荀子(约前313—前238)战国末期思想家、教育家。

他批判和总结了先秦诸子的学术思想,对古代唯物主义有所发展。

反对天命、鬼神迷信之说,肯定“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,即自然运行法则是不以人们的意志为转移的客观存在,并提出“制天命而用之”的人定胜天思想。

承认人能通过“天官”(感官)和“天君”(心)的知觉作用认识客观世界,并强调思维对于感觉的辨别和验证。

2.范缜(约450—约510)南朝齐梁时唯物主义哲学家和无神论者。

在梁武帝宣布佛教为国教后,他仍能坚持反对佛教,并著《神灭论》。

他从“形神相即”和“形存则神存,形谢则神灭”的根本命题出发,论证形体和精神的关系是“质”和“用”的关系,即“形者神之质,神者形之用”。

形和神的关系,正如刀刃和刀刃的锋利的关系一样。

肯定精神本身并非物质实体,而是人的形体的一种作用,修正了以前唯物主义者误认为精神是一种特殊物质的观点,有力地批驳了佛教神不灭论。

3.朱熹(1130—1200)南宋哲学家、教育家。

在哲学上发展了二程(程颢、程颐)关于理气关系的学说,集理学之大成,建立了一个完整的客观唯心主义体系,世称程朱学派。

认为理气相依而不能分离,但又断言,“理在先,气在后”,“理是本”。

强调知先行后,但又认为“知行相须”,注意到行在认识中的作用。

强调“天理”和“人欲”的对立,要求放弃“私欲”,服从“天理”。

他的理学后来成为封建地主阶级统治人民的理论工具,在明清时代被提到儒学正宗的地位。

但他的博览和精密分析的学风对后世学者很有影响。

4.王守仁(1472—1528)明朝哲学家、教育家,余姚(今属浙江)人。

初习程朱理学与佛学,后转陆九渊的心学,用以对抗程朱学派。

断言“夫万事万物之理不外于吾心”,“心明便是天理”;否认心外有理、有事、有物。

提出“致良知”的学说,把封建伦理道德说成是人生而具有的“良知”。

他的“知行合一”和“知行并进”说,旨在反对“知先行后”以及各种割裂知行关系的说法。

可知论与不可知论一、可知论——凡是认为思维与存在有同一性,即认为人的意识能够正确认识客观世界及其规律的哲学学说,就是可知论。

不可知论——凡是认为思维与存在没有同一性,即认为人的意识不能或不能彻底认识客观世界及其规律的哲学学说,叫不可知论。

二、不可知论的几个典型代表人物简介在哲学史上,不可知论者是很多的,如古希腊唯物主义哲学家德谟克里特、古希腊怀疑论者皮诺,17世纪英国唯物主义哲学家洛克、霍布斯,18世纪法国唯物主义哲学家霍尔巴赫,19世纪德国古典哲学家康德,英国近代唯心主义哲学家休谟,中国古代思想家庄子等。

下面着重介绍四位不可知论者:皮诺、庄子、康德、休谟。

(1)皮诺(前365——前275)皮诺是古希腊怀疑论者,他是从怀疑论陷入不可知论的。

皮诺的主要观点如下:1、感觉因人而异。

即不同人对同样的外在事物的视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉的反映结果是不同的。

2、所以,感觉是不可靠的。

我们要问,什么叫感觉的可靠?我们通过感觉来认识外界事物,虽然不同的人对同样的外界事物的感性认识不同,但是只要习惯了,每个人的生活就都会很正常,所以人对外界的反映结果虽然不相同,然而却是相对有效的。

这是由于外界事物的“客观”信息与人对这些信息主观反映的结果之间是有差距的,二者之间存在着一种信息变换程式。

不同人的感官与外界事物之间存在着不同的信息变换程式,这种信息变换程式是通过长期实践形成的,而且是稳定的,所以才会形成不同人对同样的外界事物的反映结果虽然不同,但是却在实践中相对有效。

3、人是通过感觉认识世界的,因此人不可能得到客观对象的真实状况,甚至不能肯定事物是否存在。

这里存在着一种深奥的哲学问题,即:a,什么是客观对象的真实状况?客观对象有没有真实状况?b,什么叫人认识了客观对象?如果人通过实践,得到了客观对象的某种认识,并且按照认识的结果改造了对象,并且达到了预期的目的,那叫不叫认识了对象?我们认为,客观存在是物质的,我们的认识是主观的和精神的,二者永远不可能等同。

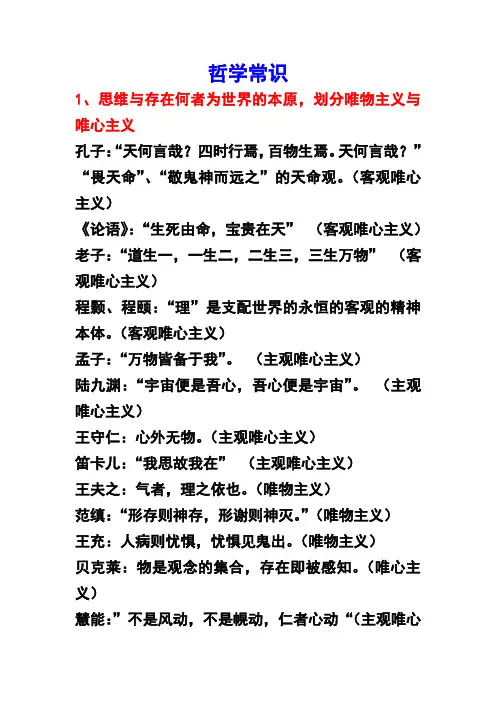

哲学常识1、思维与存在何者为世界的本原,划分唯物主义与唯心主义孔子:“天何言哉?四时行焉,百物生焉。

天何言哉?”“畏天命”、“敬鬼神而远之”的天命观。

(客观唯心主义)《论语》:“生死由命,宝贵在天”(客观唯心主义)老子:“道生一,一生二,二生三,三生万物”(客观唯心主义)程颢、程颐:“理”是支配世界的永恒的客观的精神本体。

(客观唯心主义)孟子:“万物皆备于我”。

(主观唯心主义)陆九渊:“宇宙便是吾心,吾心便是宇宙”。

(主观唯心主义)王守仁:心外无物。

(主观唯心主义)笛卡儿:“我思故我在”(主观唯心主义)王夫之:气者,理之依也。

(唯物主义)范缜:“形存则神存,形谢则神灭。

”(唯物主义)王充:人病则忧惧,忧惧见鬼出。

(唯物主义)贝克莱:物是观念的集合,存在即被感知。

(唯心主义)慧能:”不是风动,不是幌动,仁者心动“(主观唯心主义)案例:一天,贝克莱和友人约翰逊博士散步,讨论“存在就是被感知”的问题,不小心碰上了一块石头。

约翰逊博士便问道:“在碰到这块石头、产生痛觉以前,它是否存在?”案例:费尔巴哈反驳贝克莱:“如果小猫看到的老鼠只是存在于小猫的眼中,如果老鼠是小猫视神经的感觉,那么为什么小猫用它的爪子去抓老鼠而不抓自己的眼睛呢?”案例:当我们有一段时间没有吃东西的时候,我们肚子空空的,这个时候就会有饿的感觉。

请问:是我们的肚子先空空的,才有饿的感觉;还是先有饿的感觉,肚子才是空空的?典故:庄周梦蝶睡着了会做梦,这是一种很平常的现象。

正常人都能分清梦和真实,不会把它们混淆起来。

如果有谁梦见自己变成了一只蝴蝶,醒来后继续把自己当做蝴蝶,张开双臂整天在花丛草间作飞舞状,大家一定会认为他疯了。

然而,两千多年前有一个名叫庄周的中国哲学家,有一回他梦见自己变成了一只蝴蝶,醒来后提出了一个著名的问题:“究竟是刚才庄周梦见自己变成了蝴蝶呢,还是现在蝴蝶梦见自己变成了庄周?”好像没有人因为庄周提出这个问题而把他看成一个疯子,相反,大家都承认他是一个大哲学家。

《马克思主义基本原理概论》练习题参考答案第一章世界的物质性及其发展规律一、名词解释(1)哲学(2)马克思主义哲学(3)世界观(4)方法论(5)唯物主义(6)辩证法(7)唯心主义(8)形而上学二、单项选择1.哲学的基本问题是(C)。

A唯物主义和唯心主义的关系问题B辩证法和形而上学的关系问题C思维和存在的关系问题D世界是否可知的问题2.思维和存在的关系问题之所以成为哲学基本问题,这是由( B )院A.哲学是各门具体科学的理论指导决定的 B. 哲学作为世界观的性质和特点决定的kaoyantjC.哲学是世界观和方法论的统一决定的D.哲学能够使人认识自身的本质决定的kaoyantj3.任何一种范畴都是主观和客观的辩证统一,物质范畴反映的是客观存在的物质实体,那么,物质范畴与物质关系是( A )院A.思维与存在的关系B.指导与被指导的关系C.抽象与具体的关系D.整体与部分的关系4.由于自然界物质运动的形式及结构功能不同,物质形态是无限多样的。

因此,对物质和物质形态的关系正确的表述是(B )院A.第一性和第二性的关系B.共性和个性的关系C.整体和部分的关系D.具体和抽象的关系5.学习马克思主义哲学的根本方法是(D)。

A逐字逐句地熟读马克思主义著作B牢牢掌握马克思主义哲学的理论结论C马克思主义哲学的基本原理去检验各种事物D理论联系实际E急用先学,立竿见影6.对于实践的唯物主义者即共产主义者来说,全部问题在于(C )院A.坚决地反对唯心主义和形而上系的错误观点B.坚决地以阶级分析方法来认识和改造世界C.使现存世界革命化,实际地反对并改变现存的事物D.承认世界是多样性的统一和统一的多样性7.马克思主义是科学,从根本上说在于它(B )院A.以世界的一般规律为研究对象B.始终严格地以客观事实为根据C.提供了普遍适用的客观真理D.形成了完整的理论体系8.中国古代哲人荀子说:“天行有常,不为尧存,不为桀亡。

”这是(D)A宿命论观点B唯意志论观点C机械唯物主义观点D朴素唯物主义观点9.马克思主义哲学直接的理论来源是(A)A德国古典哲学B古希腊哲学C中国古代哲学D近代形而上学唯物论10.不可知论的代表人物有(A)A康德与休谟B马克思与恩格斯C尼采与叔本华D黑格尔与费尔巴哈11.唯心论的基本形态有(B)A客观辩证法与主观辩证法B客观唯心论与主观唯心论C教条主义与经验主义D相对主义与绝对主义12.“唯心论是人类认识这棵活生生的大树上开出的不结果实的花”的观点是(A)A辩证唯物论的观点B主观唯心论的观点C客观唯心论的观点D朴素唯物论的观点13.之所以说唯心主义哲学是“生长在人类认识之树上的一朵无实花”,强调“无实”是因为(A )336 26 A.唯心主义在认识论上做出了贡献B.唯心主义否认意识的能动性C.唯心主义不可能正确认识客观世界D.唯心主义否认世界的可知性14.“飞鸟之景,未尝动也”的观点属于(C)A朴素唯物论 B朴素辩证法 C形而上学 D唯心论15.下列观点属于客观唯心主义的是(C)A物是感觉的复合,存在就是被感知B心外无理,心外无事C生死由命,富贵在天D宇宙即是吾心,吾心即是宇宙16.被誉为辩证法大师的唯心主义哲学家是(A)A黑格尔B费尔巴哈C亚里士多德D狄德罗17.水是万物本原的观点属于( D )院济A.唯心主义观点B.主观唯心主义观点C.机械唯物主义观点D.朴素唯物主义观点18.“劳动过程结束时的结果,在劳动过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着”,这是( C )院同济A.客观唯心主义观点B.主观唯心主义观点正门C.辩证唯物主义观点D.宿命论观点112室19.物质的唯一特性是(D )A可知性 B实物性 C运动性 D客观实在性20.世界的统一性在于(C )A可知性 B主观性 C物质性 D存在性21.马克思主义哲学认为世界在本质上是:( B )院A.各种物质实体的总和B.多样性的物质统一C.物质和精神的统一D.主体和客体的统一22.“观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的物质的东西而已。

可知论和不可知论例子【篇一:可知论和不可知论例子】一、可知论——凡是认为思维与存在有同一性,即认为人的意识能够正确认识客观世界及其规律的哲学学说,就是可知论。

不可知论——凡是认为思维与存在没有同一性,即认为人的意识不能或不能彻底认识客观世界及其规律的哲学学说,叫不可知论。

二、不可知论的几个典型代表人物简介在哲学史上,不可知论者是很多的,如古希腊唯物主义哲学家德谟克里特、古希腊怀疑论者皮浪,17世纪英国唯物主义哲学家洛克、霍布斯,18世纪法国唯物主义哲学家霍尔巴赫,19世纪德国古典哲学家康德,英国近代唯心主义哲学家休谟,中国古代思想家庄子等。

下面着重介绍四位不可知论者:皮浪、庄子、康德、休谟。

(1)皮浪(前365——前275)皮浪是古希腊怀疑论者,他是从怀疑论陷入不可知论的。

皮浪的主要观点如下:1、感觉因人而异。

即不同人对同样的外在事物的视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉的反映结果是不同的。

2、所以,感觉是不可靠的。

我们要问,什么叫感觉的可靠?我们通过感觉来认识外界事物,虽然不同的人对同样的外界事物的感性认识不同,但是只要习惯了,每个人的生活就都会很正常,所以人对外界的反映结果虽然不相同,然而却是相对有效的。

这是由于外界事物的“客观”信息与人对这些信息主观反映的结果之间是有差距的,二者之间存在着一种信息变换程式。

不同人的感官与外界事物之间存在着不同的信息变换程式,这种信息变换程式是通过长期实践形成的,而且是稳定的,所以才会形成不同人对同样的外界事物的反映结果虽然不同,但是却在实践中相对有效。

3、人是通过感觉认识世界的,因此人不可能得到客观对象的真实状况,甚至不能肯定事物是否存在。

这里存在着一种深奥的哲学问题,即:a,什么是客观对象的真实状况?客观对象有没有真实状况?b,什么叫人认识了客观对象?如果人通过实践,得到了客观对象的某种认识,并且按照认识的结果改造了对象,并且达到了预期的目的,那叫不叫认识了对象?我们认为,客观存在是物质的,我们的认识是主观的和精神的,二者永远不可能等同。

评述康德的不可知论。

康德把世界分成可知的和不可知的两部分。

此岸——指可认识的部分,即事物的“现象” 彼岸——指不可认识的部分,即超越人们的认识界限而独立存在的“自在之物”。

“自在之物”是在人的感观以外客观存在着的,它作用于人们的感官,产生感觉,但这种感觉是有限的。

其根源于,“自在之物”与“现象”即“此岸”与“彼岸”之间有着一条原则上的界限,是人类认识无法逾越的鸿沟。

人们只能认识“自在之物”的现象,而不能透过现象去认识“自在之物”本身。

一句话,只能认识现象,不能认识本质。

康德可以说是一个可知的不可知论者,或者说,是一个不可知的可知论者。

其原因在于,康德既肯定了数学、自然科学和形而上学的必然真理性,但是又在现象世界之外设立了一个永不可能被认识的自在世界——“物自体”。

现象世界是物自体在人类理性中所呈现出的样子,但是由于人类心灵先天框架和范式的影响,认识总是在一定程度上被扭曲,而且永远无法校准。

康德的哲学体系,简单的说就是三大批判:纯粹理性批判、实践理性批判、判断力批判,大致分别对应于认识论、伦理学和美学。

而他的判断力批判,除了美学专业,一般的哲学专业对其触及较少。

康德有一句名言:“有两样东西,我们越经常越持久的加以思索,它们就越使心灵充满有与日俱增的敬畏和景仰:这就是我们头顶的星空和心中的道德法则。

” 这句话读来让人感觉甚为心潮澎湃,而且也屡屡被作为试题要求加以论述。

事实上,头顶的星空和心中的道德法则,分别是康德的纯粹理性批判和实践理性批判的研究对象。

当然头顶的星空在这里并不仅仅是指天文学,而是整个宇宙自然。

我们前面已经提到过,将世界物质化的结果,必然就是机械化。

康德所处的年代,已经是牛顿体系的统治时期,牛顿已经将世界严格规定在三大定律之内,而霍布斯的哲学也将人纳入了这个体系:作为理性存在物的人,也被机械化了,人的自由被严格的定律取消了。

而另一方面,怀疑论者休谟又否定了自然科学的必然性,否定了世界的可知性,将知识引向了人的纯粹联想。

不可知论的代表人物及作品

托马斯•亨利•赫胥黎(Thomas Henry

Huxley,1825—1895),英国博物学家、教育

家。

英国著名博物学家,达尔文进化论最杰出

的代表。

作为科普工作的倡导者,他创造了概念“不可知论”来形容

他对宗教信仰的态度。

大卫·休谟(David Hume,1711年4月26日-1776年8月25日下午4点钟)是英格兰的哲学家、经济学家、和历史学家,他被视为是苏格兰启蒙运动以及西方哲学历史中最重要的人物之一。

作品:《人性论》《道德原则研究》《人类理解研究》《宗教的自然史》

伊曼努尔·康德(德语:Immanuel Kant 1724年4月22日-1804年2月12日)著名德意志哲学家,德国古典哲学创始人,其学说深深影响近代西方哲学,并开启了德国唯心主义和康

德主义等诸多流派。

作品:《纯粹理性批判》《实践理性批判》《判断力

批判》。