八年级物理测量物质的密度

- 格式:pptx

- 大小:358.41 KB

- 文档页数:9

八年级物理测量物质的密度笔记

以下是八年级物理测量物质密度的笔记,包括实验目的、实验原理、实验器材、实验步骤、实验数据记录与处理、实验结论等部分。

实验目的:

1. 学会使用天平和量筒测量物质的密度;

2. 理解密度是物质的固有属性,与质量和体积无关。

实验原理:

密度是物质的基本属性,表示单位体积内物质的质量。

密度计算公式为:ρ = m/V,其中ρ表示密度,m表示质量,V表示体积。

实验器材:

天平、量筒、被测物质(如水、盐等)、烧杯、砝码等。

实验步骤:

1. 使用天平测量被测物质的质量,记录数据m;

2. 将被测物质倒入量筒中,读出体积V;

3. 根据密度公式ρ = m/V计算密度;

4. 记录数据并整理。

实验数据记录与处理:

序号物质质量m(g)体积V(cm³)密度ρ(g/cm³)

1 水 50 50

2 盐 30 30

实验结论:

通过实验测量不同物质的质量和体积,并计算密度,我们可以发现密度是物质的固有属性,不同物质的密度不同。

在本实验中,水和盐的密度均为

g/cm³,符合预期结果。

同时,实验过程中需要注意操作规范和准确测量数据,以保证实验结果的可靠性。

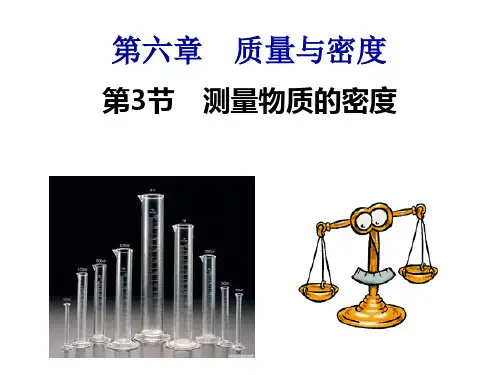

第 1 页 共 20 页6.3测量物质的密度1.测量工具:密度测量的常用工具是量筒(量杯)、天平。

用量筒测量固体和液体的体积;用天平测量物体质量。

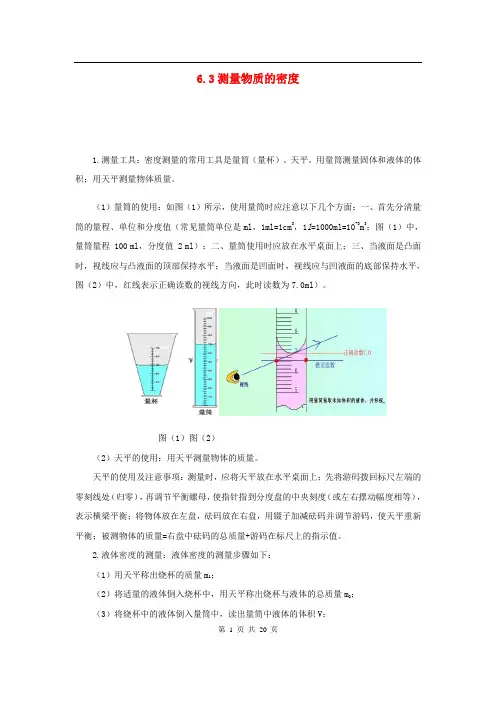

(1)量筒的使用:如图(1)所示,使用量筒时应注意以下几个方面:一、首先分清量筒的量程、单位和分度值(常见量筒单位是ml ,1ml=1cm 3,1l =1000ml=10-3m 3;图(1)中,量筒量程 100 ml ,分度值 2 ml );二、量筒使用时应放在水平桌面上;三、当液面是凸面时,视线应与凸液面的顶部保持水平;当液面是凹面时,视线应与凹液面的底部保持水平,图(2)中,红线表示正确读数的视线方向,此时读数为7.0ml )。

图(1)图(2)(2)天平的使用:用天平测量物体的质量。

天平的使用及注意事项:测量时,应将天平放在水平桌面上;先将游码拨回标尺左端的零刻线处(归零),再调节平衡螺母,使指针指到分度盘的中央刻度(或左右摆动幅度相等),表示横梁平衡;将物体放在左盘,砝码放在右盘,用镊子加减砝码并调节游码,使天平重新平衡;被测物体的质量=右盘中砝码的总质量+游码在标尺上的指示值。

2.液体密度的测量:液体密度的测量步骤如下:(1)用天平称出烧杯的质量m 1;(2)将适量的液体倒入烧杯中,用天平称出烧杯与液体的总质量m 2;(3)将烧杯中的液体倒入量筒中,读出量筒中液体的体积V ;图(3)液体密度测量图(4)固体密度测量1.测量物质的密度密度测量是本节乃至本章的重点内容,在第六章中占据非常重要地位;也是常考内容,所以,对本节的学习更应该引起教师和学生的重视。

本节主要知识点有:量筒的使用、密度公式、液体密度测量、固体密度测量、密度计算和密度测量的实验探究。

中考中,有关本节知识点的考题会经常出现,属于常考内容。

有关密度测量有时作为一个考题,有时也和其他知识点结合组成一个考题。

考试内容主要集中在密度的测量方法、密度测量的步骤、密度测量注意事项和密度测量的实验探究。

第3节测量物质的密度一、量筒的使用1、量筒(量杯)的用途:测量液体物质的体积(间接地可测固体体积)。

2、量筒的使用方法:[1]、“看”:单位[1L=1dm31mL=1cm3][2]、量程、分度值。

[3]、“放”:放在水平台上。

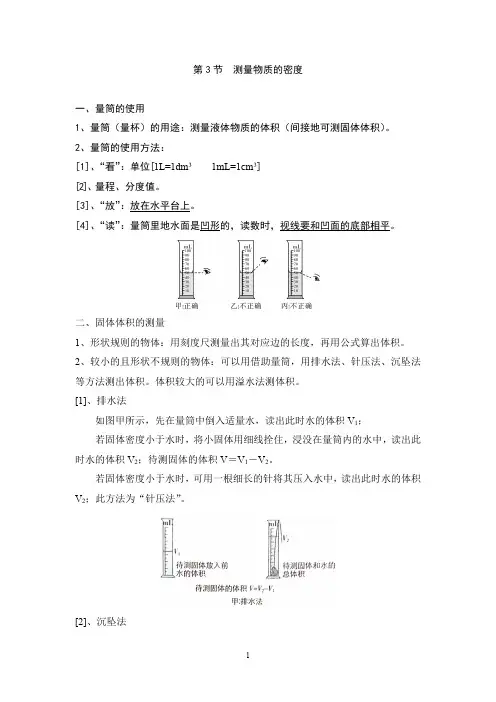

[4]、“读”:量筒里地水面是凹形的,读数时,视线要和凹面的底部相平。

二、固体体积的测量1、形状规则的物体:用刻度尺测量出其对应边的长度,再用公式算出体积。

2、较小的且形状不规则的物体:可以用借助量筒,用排水法、针压法、沉坠法等方法测出体积。

体积较大的可以用溢水法测体积。

[1]、排水法如图甲所示,先在量筒中倒入适量水,读出此时水的体积V1;若固体密度小于水时,将小固体用细线拴住,浸没在量筒内的水中,读出此时水的体积V2;待测固体的体积V=V1-V2。

若固体密度小于水时,可用一根细长的针将其压入水中,读出此时水的体积V2;此方法为“针压法”。

[2]、沉坠法如图乙所示,若待测固体密度小于水时,将待测固体下方拴一个密度大的物块,先将物块浸没在水中,测出物块和水的总体积V 1,再将待测固体也浸没在水中,测出此时的总体积V 2,待测固体的体积V =V 1-V 2。

二、测量液体和固体的密度:只要测量出物质的质量和体积,通过vm =ρ就能够算出物质的密度。

质量可以用天平测出,液体和形状不规则的固体的体积可以用量筒或量杯来测量。

具体如下:1、测量固体的密度:[1]、原理:vm =ρ[2]、方法:m注意:①取水要适量,使塑料块放入后既能完全没入,同时又不会超出刻度线之上;②为了便于操作,用细线系住塑料块轻轻地放入量筒中,以防水溅出或砸坏量筒;③所测固体既不吸水又不溶于水(如海绵、软木块、蔗糖块等不能用排水法测量体积),更不能与水发生化学反应(如金属钠);④在测不规则固体体积时,采用排液法测量,这里采用了一种科学方法等效替代法。

2、测量液体的密度:[1]、原理:vm=ρ[2]、测量步骤:(1)用天平测液体和烧杯的总质量m 1;(2)把烧杯中的液体倒入量筒中一部分,读出量筒内液体的体积V ;(3)称出烧杯和杯中剩余液体的质量m2;(4)得出液体的密度。

第六章质量与密度第3节测量物质的密度2)如图所示的量筒是以量筒每个小格代表如测量不规则铜体积细长针刺入被测物体并用力将其压入量注意:测不规则的易溶于水的固体体积时,可以用其他物质代替水,如面粉、细沙等。

【例】如图所示,用排水法测量石块的体积,则石块的体积是cm3。

答案:12点拨:由图可知,石块排开水的体积是乙图量筒中水和石块的总体积减去甲图中水的体积,即V石=36 cm3-24 cm3=12 cm3。

知识点3:测量固体(石块)的密度实验原理ρ=。

、量筒、细线、石块、水、烧杯。

由量筒口慢慢将石块浸没在量记下石块和水的总体积根据公式计算石块的密度ρ==。

从而使测得的密度值偏大。

填“左”或“右”质量为54 g=, ==2.7 g/cm103=。

==。

==。

这种做法但由于从量筒向烧杯倒液体时不可能全部倒出(1)小梦用调好的天平按图中甲、乙、丙的顺序进行实验盐水的密度是kg/m所持的观点是易使量筒从天平上倾斜而摔碎盐水的体积V=100 mL, ===1.11k g/mC.将蜡块和石块系在一起,如图乙所示,用手提住细线,将石块浸没在水中,测出此时水面到达的刻度V2=50 mL;D.将石块和蜡块全部浸没在水中,测出水面到达的刻度V3= mL,如图丙所示;E.计算蜡块的密度ρ= g/cm3。

请将上面的数据填写完整,你认为的测量是多余的。

答案:40;70;0.8;水的体积V1点拨:由于蜡块密度小于水的密度,要测其体积常用“针压法”和“沉坠法”,本题采用的是“沉坠法”。

蜡块体积V=V3-V2,所以测水的体积V1是没有必要的。

蜡块的密度ρ====0.8 g/cm3。

考点2:有关液体密度误差的实验探究【例2】学习密度知识后,刘明同学用实验测量某品牌酸奶的密度:(1)调节天平横梁平衡时,指针偏向分度盘中央红线的右侧,此时应向(填“左”或“右”)移动平衡螺母,才能使天平平衡。

(2)如图所示甲、乙、丙图是他按顺序进行实验的示意图;依据图中的数据填入下表的空格中。

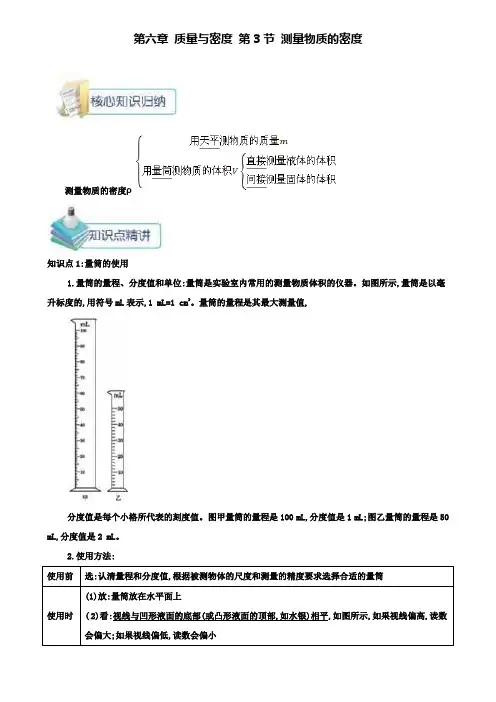

第3节测量物质的密度知识点一量筒的使用精练版P631.量筒的作用:量筒是用来测量液体体积的专用仪器,也可以利用排开液体体积的方法间接地测量固体的体积。

2.量筒上的单位:一般是mL,1mL=1cm3=10-6m3。

3.量筒的分度值和量程量筒壁上相邻两条刻度线对应的数值差所代表的体积为分度值,最上面的刻度值是量筒的最大测量值,即量程。

4.量筒的使用方法(1)在测量前应根据被测物体的尺度和测量精度的要求来选择合适的量筒(以能一次性测量出被测液体的体积且选分度值小一些的量筒为宜)。

使用前,首先要认清量筒的量程和分度值(每个小格代表的刻度数)。

(2)量筒在使用时,应放在水平桌面上,量筒内的液面大多数是凹液面(如水、煤油等形成的液面),也有的液面呈凸形(如水银面)。

读数时,视线应与量筒内液体凹液面的最低处(或凸液面的最高处)保持相平,再读出液体的体积。

平,读数为15毫升;倒出部分液体后,俯视凹液面的最低处,读数为9毫升。

则该学生实际倒出的液体体积()A.小于6毫升B.大于6毫升C.等于6毫升D.无法确定范围解析:倒出部分液体后,俯视凹液面的最低处,剩余液体的体积读数偏大,即剩余液体的体积是小于9毫升的,因此该学生实际倒出液体的体积将大于15毫升减去9毫升的差值,也就是大于6毫升。

答案:B知识点二测量固体和液体的密度精练版P63拓展:测量固体密度的方法1.形状规则的物体(以长方体为例)(1)实验器材:待测物体、刻度尺、天平、砝码(2)实验步骤[测体积]用刻度尺分别测出物体的长a、宽b、高c。

[测质量]用天平测出物体的质量m。

(3)表达式:ρ=m abc。

2.形状不规则的物体(1)密度大于水的物体①实验器材:待测物体、细线、量筒、水、天平、砝码②实验步骤[测质量]用天平测出物体的质量m。

[测体积]可用“排水法”间接地测其体积:a.在量筒中倒入适量的水,记下体积V1。

b.用细线将物体拴住缓慢地浸没在水中,记下水和物体的总体积V2。

八年级测量密度知识点测量密度是一种非常重要的科学实验技术,在实验室、工厂、农田、医院等领域都有广泛应用。

在八年级学习生命与生态、物质与束缚等科目时,测量密度的知识也开始引入。

本文将从八年级学习生态研究中各物质状态密度的概念和实验测量中的相关知识点展开分析。

1.密度的概念密度是物质单位体积的质量。

用符号ρ表示,单位为千克/立方米(kg/m³),密度是一个基本物理量,通常用来表达物质的质量密度和线密度等概念。

通过实验可以测定各种物质的密度,从而得到更多关于其性质和用途的信息。

2.物质状态的密度物质分为固态、液态和气态,它们的密度表现出不同的物理特性。

在八年级的学习生态研究中,同学们需要学习各物质状态密度的概念,了解各物质在不同状态下质量和体积的变化关系。

一般来说,固体密度大,液体密度次之,气体密度较小。

固体物质的密度主要由其晶体结构和分子排列方式决定。

比如金属的密度很大,就是因为金属元素的结构呈紧密排列。

而常见金属中,在密度大的金属铁、铜中堆积着许多质量较小但密度较大的原子或离子,所以它们的密度比较大。

相比而言,木材、塑料等非金属材料不但构形不规则、空隙较多而且分子之间的作用力小,密度较小。

液态的密度比固态的密度稍小。

一般来说,液态的分子排列比较稀疏,空隙较大,所以密度会稍小。

不过也有特殊情况,比如水在从0℃到4℃时,密度会降低,而在4℃以上时密度增大。

因此水的最大密度点是4℃,较冷热水的密度都更小。

气体的密度是所有物质状态中最小的,但由于空气可以在不同压力和温度下变化,所以空气的密度也存在一定的波动,比如火箭升空时顶层的空气密度小,因此上升的速度较快;而云层中,空气的温度较低,分子和原子运动缓慢,所以空气的密度较大。

3.实验测量密度的方法测量密度的方法有多种,根据使用的仪器和方法不同,测量的精度也不同。

(1)直接测量体积、质量,计算密度这是比较简单的一种方法,实验室常用的是分别测量物质的体积和质量,然后通过计算得到密度。

人教版物理八年级上册:第六章第3节《测量物质的密度》教案一. 教材分析本节课的内容是测量物质的密度,是初中物理中的一个重要概念。

通过本节课的学习,学生将了解到密度的定义、计算公式以及测量方法。

教材通过理论讲解和实验操作相结合的方式,使学生能够更好地理解和掌握密度的相关知识。

二. 学情分析学生在学习本节课之前,已经掌握了质量、体积等基本概念,并具有一定的实验操作能力。

但部分学生对密度概念的理解可能存在困难,对密度的计算公式和测量方法不够熟悉。

因此,在教学过程中,教师需要关注学生的学习情况,针对性地进行讲解和辅导。

三. 教学目标1.让学生理解密度的概念,掌握密度的计算公式。

2.培养学生运用密度知识解决实际问题的能力。

3.培养学生进行实验操作和数据处理的能力。

四. 教学重难点1.密度概念的理解和密度计算公式的应用。

2.实验操作的准确性和数据处理的合理性。

五. 教学方法1.采用问题驱动的教学方法,引导学生主动思考和探究。

2.利用实验和实例,让学生直观地理解密度概念。

3.采用分组讨论和合作学习的方式,培养学生的团队协作能力。

六. 教学准备1.准备实验器材:天平、量筒、液体、固体等。

2.准备相关实例和图片,用于讲解和展示。

3.准备练习题和家庭作业,用于巩固所学知识。

七. 教学过程1.导入(5分钟)利用实例或图片引入密度概念,激发学生的兴趣。

如:讲解为什么冰块能漂浮在水面上的原因。

2.呈现(10分钟)讲解密度的定义、计算公式及其应用。

重点解释密度是物质的一种特性,与质量和体积无关。

3.操练(15分钟)分组进行实验,让学生亲自动手操作,测量不同物质的密度。

教师巡回指导,解答学生遇到的问题。

4.巩固(10分钟)让学生根据实验数据,计算出物质的密度,并与理论值进行对比。

讨论实验结果,分析可能存在的误差。

5.拓展(10分钟)讲解如何运用密度知识解决实际问题,如:鉴别伪劣产品、设计船舶等。

6.小结(5分钟)总结本节课所学内容,强调密度的概念、计算公式及其应用。