教科版科学五年级上册第一单元生物与环境教材

- 格式:doc

- 大小:116.50 KB

- 文档页数:32

教科版《科学》五年级上册第一单元《生物与环境》教材分析一单元教材综述:为什么许多植物要春天播种;为什么许多树木的叶子秋天要落下;而有些昆虫随着天气渐渐变凉我们看不到了,它们发生了哪些变化?许多问题是学生们想弄明白的,他们对于探究生物与环境的关系很有兴趣,迫切需要了解。

“生物与环境”单元就是要通过引领学生经历一个个有意义的科学探究活动,初步体验生物与环境之间的相互关系,认识到生物与环境之间是相互依存、相互作用和相互制约的。

生物与环境的依存关系有两个层面,(一)是环境对生物的影响。

生物同有机环境、无机环境之间的依存关系,例如阳光、温度、水、空气、土壤、生存空间、养分或食物、其他生物影响等。

(侧重于无机环境)(二)是生物对环境的适应。

如生物的形态构造、行为习性、生理特征对于外界环境之间的适应关系。

本单元在生命世界主题中的地位:1、全套教材共37个单元,其中侧重于生命世界主题中生物内容的有8个单元。

2、从“生命世界”这一系列主题性活动中,让我们清晰地见证了知识、能力和情感目标是如何三线共进,交相呼应,伴随着孩子们一起成长的。

3、让我们具体来看看这些目标是如何三线共进的:三上是对树与小动物的某些具体特征进行观察和描述(以“观察”为主);三下从一种动、植物的多个侧面一时间轴的形式展开研究活动(观察和实验结合)。

只是从生物本身来认识。

四上将生物放在与其他相关联的类群中进行认识(观察、对比、分析);四下与四上在形式上差不多,但微观的更微观,宏观的更宏观(观察、对比、统计、分析、推理)。

开始从生物之外的宏观因素来认识。

五上开始从生物之外的环境因素中来认识。

(假设、设计、实验、观察、记录、对比、分析、推理)认识到生物与环境之间是相互依存的、相互作用和相互制约的的关系,建立这样一种看待生命世界的观点,是需要在经历一系列有结构的探究活动的基础上获得的,因此落实好每一个探究活动至关重要。

整个单元的教学由 10 项活动组成,分三大部分。

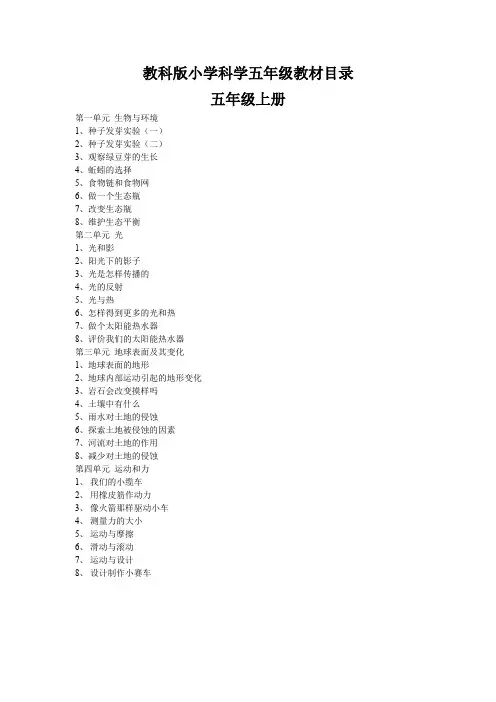

教科版小学科学五年级教材目录五年级上册第一单元生物与环境1、种子发芽实验(一)2、种子发芽实验(二)3、观察绿豆芽的生长4、蚯蚓的选择5、食物链和食物网6、做一个生态瓶7、改变生态瓶8、维护生态平衡第二单元光1、光和影2、阳光下的影子3、光是怎样传播的4、光的反射5、光与热6、怎样得到更多的光和热7、做个太阳能热水器8、评价我们的太阳能热水器第三单元地球表面及其变化1、地球表面的地形2、地球内部运动引起的地形变化3、岩石会改变摸样吗4、土壤中有什么5、雨水对土地的侵蚀6、探索土地被侵蚀的因素7、河流对土地的作用8、减少对土地的侵蚀第四单元运动和力1、我们的小缆车2、用橡皮筋作动力3、像火箭那样驱动小车4、测量力的大小5、运动与摩擦6、滑动与滚动7、运动与设计8、设计制作小赛车五年级下册第一单元沉和浮1、物体在水中是沉还是浮2、沉浮与什么因素有关3、橡皮泥在水中的沉浮4、造一艘小船5、浮力6、下沉的物体会受到水的浮力吗7、马铃薯在液体中的沉浮8、探索马铃薯沉浮的原因第二单元热1、热起来了2、给冷水加热3、液体的热胀冷缩4、空气的热胀冷缩5、金属热胀冷缩吗6、热是怎样传递的7、热传比赛8、设计制作一个保温杯第三单元时间的测量1、时间在流逝2、太阳钟3、用水测量时间4、我的水钟5、机械摆钟6、摆的研究7、做一个钟摆8、制作一个一分钟计时器第四单元地球的运动1、昼夜交替现象2、人类认识地球及其运动的历史3、证明地球在自转4、谁先迎来黎明5、北极星“不动”的秘密6、地球在公转吗7、为什么一年有四季8、极昼和极夜的解释9、。

![2024年[]教科版五年级科学上册全册精彩教案](https://uimg.taocdn.com/bd2595dbb8d528ea81c758f5f61fb7360b4c2b9c.webp)

2024年教科版五年级科学上册全册精彩教案一、第一单元《生物与环境》1.第一课《生物与环境的关系》教学目标:理解生物与环境之间的相互关系观察并记录不同生物的生活环境培养学生的观察力和分析问题的能力教学过程:(1)导入通过图片展示不同生物的生活环境,引导学生思考生物与环境的关系。

(2)新课导入简要介绍生物与环境的定义及分类。

(3)案例分析分析几个典型生物与环境的关系案例,如沙漠中的骆驼、水中的鱼等。

(4)小组讨论将学生分成小组,讨论生物与环境之间的相互关系。

(5)实践活动组织学生到校园或社区观察不同生物的生活环境,并记录下来。

2.第二课《生物对环境的影响》教学目标:理解生物对环境的影响举例说明生物如何改变环境培养学生的创新思维和表达能力教学过程:(1)导入通过图片展示生物对环境的影响,如植物的生长、动物的迁徙等。

(2)新课导入简要介绍生物对环境的影响及其分类。

(3)案例分析分析几个典型生物对环境的影响案例,如森林火灾、过度捕捞等。

(4)小组讨论将学生分成小组,讨论生物如何改变环境。

(5)实践活动组织学生进行角色扮演,模拟生物对环境的影响过程。

二、第二单元《物质的性质与变化》1.第三课《物质的性质》教学目标:理解物质的性质及分类观察并描述不同物质的性质培养学生的观察力和实验能力教学过程:(1)导入通过图片展示不同物质的性质,引导学生思考物质的性质及分类。

(2)新课导入简要介绍物质的性质及其分类。

(3)实验观察组织学生进行实验,观察不同物质的性质。

(4)小组讨论将学生分成小组,讨论物质的性质及其应用。

(5)实践活动组织学生制作物质性质的展示板。

2.第四课《物质的变化》教学目标:理解物质变化的概念及分类观察并描述不同物质的变化过程培养学生的实验能力和分析问题的能力教学过程:(1)导入通过图片展示物质的变化过程,引导学生思考物质变化的概念。

(2)新课导入简要介绍物质变化的概念及其分类。

(3)实验观察组织学生进行实验,观察物质的变化过程。

新版教科版五年级上册五年级上册教材目录生物与环境/光/地球表面及其变化/运动和力生物与环境1、种子发芽实验(一)2、种子发芽实验(二)3、观察绿豆芽的生长4、蚯蚓的选择5、食物链和食物网6、做一个生态瓶7、改变生态瓶8、维护生态平衡光1、光和影2、阳光下的影子3、光是怎样传播的4、光的反射5、光与热6、怎样得到更多的光和热7、做个太阳能热水器8、评价我们的太阳能热水器地球表面及其变化1、地球表面的地形2、地球内部运动引起的地形变化3、坚硬的岩石会改变模样吗4、土壤中有什么5、雨水对土地的侵蚀6、什么样的土地容易被侵蚀7、河流对土地的作用8、减少对土地的侵蚀运动和力1、我们的小缆车2、用橡皮筋作动力3、像火箭那样驱动小车4、测量力的大小5、运动与摩擦力6、滑动与滚动7、运动与设计8、设计制作小赛车五年级上册始业教育课【教学目标】1、回顾和总结小学科学的学习方法,了解学生的已有知识经验基础;2、初步了解本学期的学习任务和内容,讨论本学期的主要学习方法和学习制度。

3、通过趣味小实验,激发学生学习科学的兴趣。

【教学准备】蜡烛在水面下燃烧的实验器材:蜡烛、水、空盆一个【教学过程】1、自由谈话,了解学生:师:我们学习科学已经有两年了,在这两年中,大家对什么活动有比较深刻的印象?说说。

师:真没想到,大家对科学这么有兴趣。

那么,在两个多月的暑假里,大家经历过许多事,其中有哪些是跟科学有关的呢?师:刚才大家说了许多跟科学相关的事,我们可以把这些事写下来,这就是很好的科学小论文,到时候老师会组织大家参加全国小学生科学小论文比赛。

2、了解教材,明确任务:师:从今天开始,我们又要一起探索科学奥秘了。

那么,五年级科学有哪些内容呢,让我们先来了解一下。

组织学生看封面:一个孩子正在观察生态瓶,特别突出的一点是这个孩子正在记录,强调科学探究活动中求真、记录的重要性。

旁边的四幅小图,分别代表着本册的四个单元,生物与环境/光/地球表面及其变化/运动和力。

教科版小学五年级上册科学教学设计第一单元生物与环境第1课《种子发芽实验(一)》教学设计教学导航【教材分析】《种子发芽实验(一)》是五年级上册《生物与环境》单元的第一课,它与第二课《种子发芽实验(二)》第三课《观察绿豆芽的生长》构建了一个教与学的整体内容,即植物与环境。

《种子发芽实验(一)》以生活中常见的绿豆种子发芽生长作为研究对象,引领学生猜测绿豆发芽需要哪些条件及设计变量控制实验,明确变量控制实验要领。

本课的教学内容分为三部分。

第一部分:讨论种子发芽的条件。

主要解决两个问题:“种子发芽需要哪些条件?”“改变其中的一个条件,可能会有什么结果?”第二部分:设计种子发芽实验。

在本活动环节中,学生要解决的是制定实验计划的步骤、内容与方法,以及如何体现对比实验设计中的公平性。

第三部分:种子的发芽实验。

要求学生观察种子发芽前的状况,并把它们画下来。

在明确实验的方法步骤后,再开始动手做实验。

在实验过程中要坚持进行观察并做好记录。

【学情分析】1.关于知识基础。

学生在三年级学习种植凤仙花时,对植物生长的条件有一定的了解,但对于种子发芽的条件进行过研究的学生并不多。

哪些是种子发芽必须的条件,哪些是可要可不要的条件,大多数学生不太清楚。

2.关于变量控制实验设计。

五年级的学生在四上“溶解的快慢”和四下“面包发霉了”这些课中学习过如何设计变量控制实验,现在再来设计种子发芽实验有一定的基础。

3.关于观察记录。

学生有对凤仙花种植的长期观察记录的习惯与知识的积累,可以帮助学生提供观察记录的知识经验。

【教学目标】科学概念:种子发芽需要一定的条件。

过程与方法:经历设计种子发芽实验的过程,用对比实验的方法观察、记录影响种子发芽的条件。

情感、态度、价值观:养成对实验观察的兴趣【教学重点】学习运用对比实验中控制某个条件的方法,研究影响种子发芽的条件。

【教学难点】能根据要求设计出自己的实验计划。

【教学准备】绿豆种子若干,实验计划单(参考书3面),实验记录表(参考书4面)。

教科版小学科学五年级上册教材分析一、指导思想:以培养小学生科学素养为宗旨,积极倡导让学生亲身经历以探究为主的学习活动,培养他们的好奇心和探究欲,发展他们对科学本质的理解,使他们学会探究解决问题的策略,为他们终身的学习和生活打好基础。

二、教材分析:本册教材由“生物与环境”、“光”、“地球表面及其变化”、“运动和力”四个单元组成。

第一单元生物与环境本单元所涉及到的科学概念有:1、植物对环境有基本的需要。

如空气、水、空间等。

2、动物对环境有基本的需要。

如空气、水、空间和食物等。

3、植物和动物都会对它们需要的环境进行选择。

不同的生物对环境都有着自己所特有的需求。

如光照强度、水分多少、食物种类等。

4、植物与动物、动物与动物之间有着非常复杂的关系。

如食物关系等。

5、生物与生物之间是相互依存,相互影响的。

6、在一定范围内的生物必须和平共处,生态平衡受到破坏,生物的生存就会受到威胁。

第二单元光本单元中的科学概念1、物体影子的长短、方向、大小和光源的位置、方向、以及物体和光源的距离有关;影子的形状和光源所照射的物体侧面的形状有关。

2、光是直线传播的。

光在传播过程中碰到物体,改变了传播方向,被反射回去,这种现象叫做光的反射。

反射光也是直线传播的。

3、光的反射原理在生产生活中广泛应用,但有时候反光也给我们带来不便和危害。

4、许多光源在发光的时候也在发热。

太阳是地球最大的光源和热源。

光强热量就大,光弱热量就低。

5、物体吸收太阳光和热的多少和物体材料的特性、接受光的位置、角度有关。

6、太阳能是一种清洁、节能、安全的能源,人类一直都在研究如何接收更多的太阳光,以便获得更多的热能,太阳能热水器和太阳灶就是一些成功的事例。

7、太阳能热水器的基本构造、工作过程及简单原理。

第三单元地球表面以及变化本单元中的科学概念包括:1、知道地球表面有河流、海洋、山脉、高原等多种多样的地形地貌,并知道这些地形的大致特点。

2、认识到地球内部的运动和外力作用的影响是形成和重塑地球表面多种地形的原因。

2024年教科版五年级科学上册教案全册一、教学内容1. 第一单元《生物与环境》:第1课:生物与环境的关系第2课:生物的适应与进化第3课:生态系统的组成与功能第4课:生物多样性及其保护二、教学目标1. 理解生物与环境相互依存、相互影响的关系,认识到保护环境的重要性。

2. 掌握生物适应环境的特点,了解生物进化的原因。

3. 学习生态系统的组成和功能,认识到生物多样性对生态系统的影响。

三、教学难点与重点1. 教学难点:生物适应环境的特点,生态系统的组成与功能。

2. 教学重点:生物与环境的关系,生物多样性的保护。

四、教具与学具准备1. 教具:PPT、实物模型、生态瓶等。

2. 学具:笔记本、彩色笔、剪刀、胶水等。

五、教学过程1. 导入:通过展示生物与环境相互作用的图片,引发学生对生物与环境关系的思考。

2. 新课导入:(1)讲解生物与环境的关系,引导学生分析实例。

(2)介绍生物适应环境的特点,以动物为例,让学生了解生物进化的原因。

(3)学习生态系统的组成与功能,通过生态瓶实验,让学生直观地了解生态系统的运作。

3. 随堂练习:设计相关习题,巩固所学知识。

4. 例题讲解:针对难点和重点,进行详细讲解。

5. 小组讨论:让学生分组讨论保护生物多样性的方法。

六、板书设计1. 生物与环境的关系2. 生物适应环境的特点3. 生态系统的组成与功能4. 生物多样性的保护七、作业设计1. 作业题目:(1)简述生物与环境的关系。

(2)举例说明生物如何适应环境。

(3)分析生态系统的组成与功能。

2. 答案:(1)生物与环境相互依存、相互影响。

(2)如:鸟类的翅膀适应飞行,鱼类的鳃适应水中呼吸。

(3)生态系统的组成:生物、非生物因素;功能:物质循环、能量流动、信息传递。

八、课后反思及拓展延伸1. 反思:关注学生在课堂上的表现,了解他们的学习情况,及时调整教学方法。

2. 拓展延伸:(1)组织学生参观自然保护区,了解生物多样性的保护。

(2)开展环保主题活动,提高学生的环保意识。

教科版小学五年级科学上册教材分析一、指导思想:以培养小学生科学素养为宗旨,积极倡导让学生亲身经历以探究为主的学习活动,培养他们的好奇心和探究欲,发展他们对科学本质的理解,使他们学会探究解决问题的策略,为他们终身的学习和生活打好基础。

二、教材分析:本册教材由“生物与环境”、“光”、“地球表面及其变化”、“运动和力”四个单元组成。

第一单元生物与环境本单元所涉及到的科学概念有:1、植物对环境有基本的需要。

如空气、水、空间等。

2、动物对环境有基本的需要。

如空气、水、空间和食物等。

3、植物和动物都会对它们需要的环境进行选择。

不同的生物对环境都有着自己所特有的需求。

如光照强度、水分多少、食物种类等。

4、植物与动物、动物与动物之间有着非常复杂的关系。

如食物关系等。

5、生物与生物之间是相互依存,相互影响的。

6、在一定范围内的生物必须和平共处,生态平衡受到破坏,生物的生存就会受到威胁。

第二单元光本单元中的科学概念1、物体影子的长短、方向、大小和光源的位置、方向、以及物体和光源的距离有关;影子的形状和光源所照射的物体侧面的形状有关。

2、光是直线传播的。

光在传播过程中碰到物体,改变了传播方向,被反射回去,这种现象叫做光的反射。

反射光也是直线传播的。

3、光的反射原理在生产生活中广泛应用,但有时候反光也给我们带来不便和危害。

4、许多光源在发光的时候也在发热。

太阳是地球最大的光源和热源。

光强热量就大,光弱热量就低。

5、物体吸收太阳光和热的多少和物体材料的特性、接受光的位置、角度有关。

6、太阳能是一种清洁、节能、安全的能源,人类一直都在研究如何接收更多的太阳光,以便获得更多的热能,太阳能热水器和太阳灶就是一些成功的事例。

7、太阳能热水器的基本构造、工作过程及简单原理。

第三单元地球表面以及变化本单元中的科学概念包括:1、知道地球表面有河流、海洋、山脉、高原等多种多样的地形地貌,并知道这些地形的大致特点。

2、认识到地球内部的运动和外力作用的影响是形成和重塑地球表面多种地形的原因。

教科版小学科学五年级教材目录五年级上册第一单元生物与环境1、种子发芽实验(一)2、种子发芽实验(二)3、观察绿豆芽的生长4、蚯蚓的选择5、食物链和食物网6、做一个生态瓶7、改变生态瓶8、维护生态平衡第二单元光1、光和影2、阳光下的影子3、光是怎样传播的4、光的反射5、光与热6、怎样得到更多的光和热7、做个太阳能热水器8、评价我们的太阳能热水器第三单元地球表面及其变化1、地球表面的地形2、地球内部运动引起的地形变化3、岩石会改变摸样吗4、土壤中有什么5、雨水对土地的侵蚀6、探索土地被侵蚀的因素7、河流对土地的作用8、减少对土地的侵蚀第四单元运动和力1、我们的小缆车2、用橡皮筋作动力3、像火箭那样驱动小车4、测量力的大小5、运动与摩擦6、滑动与滚动7、运动与设计8、设计制作小赛车五年级下册第一单元沉和浮1、物体在水中是沉还是浮2、沉浮与什么因素有关3、橡皮泥在水中的沉浮4、造一艘小船5、浮力6、下沉的物体会受到水的浮力吗7、马铃薯在液体中的沉浮8、探索马铃薯沉浮的原因第二单元热1、热起来了2、给冷水加热3、液体的热胀冷缩4、空气的热胀冷缩5、金属热胀冷缩吗6、热是怎样传递的7、热传比赛8、设计制作一个保温杯第三单元时间的测量1、时间在流逝2、太阳钟3、用水测量时间4、我的水钟5、机械摆钟6、摆的研究7、做一个钟摆8、制作一个一分钟计时器第四单元地球的运动1、昼夜交替现象2、人类认识地球及其运动的历史3、证明地球在自转4、谁先迎来黎明5、北极星“不动”的秘密6、地球在公转吗7、为什么一年有四季8、极昼和极夜的解释9、。

教科版《科学》五年级上册第一单元1-3课教材分析(文字稿)全套教材共37 个单元,其中侧重于生命世界主题中生物内容的单元有8个(不包括人体的内容)。

在三、四年级的学习中,学生已在6个单元中涉及“生物”页 1 第感目标是如何三线共进,交相呼应,伴随着孩子们一起成长的。

1-3课。

接下来,让我们具体看看第一单元的“从实验中获得“种子发芽实验”、从结构层次上看,“设计种子发芽实验”、信息”三个活动组成了一个不可分割的整体,它们完整地构成了“提出问题、设”一个主题探究计方案——实验研究、收集信息——加工分析信息(解决问题)构成一个相对独立三个活动又各自承载着不相同任务,活动的过程。

在此同时,的主题。

第一课:设计种子发芽实验在三年级“植物的一生”中,相信随着“凤仙花”从种子到开花、结果的过程,学生对植物生长与“水、阳光、土壤”等自然因素的关系有了较深刻的体当科学但是这些因素还从来没有被学生从科学的角度被证实和认识。

验和积累,应课伴随着孩子们一起迈入五年级的大门之时,对上述因素进行专题研究活动,该十分贴近学生的认知水平和思维层次,同时也符合五年级学生的兴趣需要。

,教材的课题向学生开门见山地提出了学习的内容是“设计种子发芽实验”还同时包含着一个隐性的在这个显性目标之下,正如前边经历的大部分课一样,如果没设计对比实验的过程。

能力结构目标,即让学生经历控制所研究的变量,围绕上述目标教材安有记错的话这是第四次鲜明地提出建立对比实验这个目标。

设计并制“提出要解决的两个问题、讨论用实验证明种子发芽条件的方法、排了定实验方案”三个主要活动内容。

活动一:提出要解决的两个问题页图中的对话,向学生提出了探究的任务,同时也对学生的思考教材第2页 2 第和讨论进行了引导。

对话中表达的“土壤、水分、气温”是种子发芽最重要的三个因素。

但是,如果给学生充分讨论和发表见解的时间,相信他们一定还会提出许多条件来,例如:阳光、空气、休眠期等等。

教科版《科学》五年级上册第一单元《生物与环境》教材分析一单元教材综述:为什么许多植物要春天播种;为什么许多树木的叶子秋天要落下;而有些昆虫随着天气渐渐变凉我们看不到了,它们发生了哪些变化?许多问题是学生们想弄明白的,他们对于探究生物与环境的关系很有兴趣,迫切需要了解。

“生物与环境”单元就是要通过引领学生经历一个个有意义的科学探究活动,初步体验生物与环境之间的相互关系,认识到生物与环境之间是相互依存、相互作用和相互制约的。

生物与环境的依存关系有两个层面,(一)是环境对生物的影响。

生物同有机环境、无机环境之间的依存关系,例如阳光、温度、水、空气、土壤、生存空间、养分或食物、其他生物影响等。

(侧重于无机环境)(二)是生物对环境的适应。

如生物的形态构造、行为习性、生理特征对于外界环境之间的适应关系。

本单元在生命世界主题中的地位:1、全套教材共37个单元,其中侧重于生命世界主题中生物内容的有8个单元。

2、从“生命世界”这一系列主题性活动中,让我们清晰地见证了知识、能力和情感目标是如何三线共进,交相呼应,伴随着孩子们一起成长的。

3、让我们具体来看看这些目标是如何三线共进的:三上是对树与小动物的某些具体特征进行观察和描述(以“观察”为主);三下从一种动、植物的多个侧面一时间轴的形式展开研究活动(观察和实验结合)。

只是从生物本身来认识。

四上将生物放在与其他相关联的类群中进行认识(观察、对比、分析);四下与四上在形式上差不多,但微观的更微观,宏观的更宏观(观察、对比、统计、分析、推理)。

开始从生物之外的宏观因素来认识。

五上开始从生物之外的环境因素中来认识。

(假设、设计、实验、观察、记录、对比、分析、推理)认识到生物与环境之间是相互依存的、相互作用和相互制约的的关系,建立这样一种看待生命世界的观点,是需要在经历一系列有结构的探究活动的基础上获得的,因此落实好每一个探究活动至关重要。

整个单元的教学由 10 项活动组成,分三大部分。

第一部分、(第1-3课)由“设计种子发芽实验”、“种子发芽实验”、“从实验中获得信息”三个活动,这三个活动组成了一个不可分割的整体。

“设计种子发芽实验”开始、将引导学生从提出问题——绿豆发芽需要什么条件,到进行假设、选择控制条件、制订实验计划、观察记录现象、分析整理数据、作出解释的科学研究的完整过程。

在此同时,三个活动又各自承载着不相同任务,构成一个相对独立的主题。

教材没有采取以往以逐一研究各种环境因素对生物的影响方法,而是直接从实验入手,让学生研究阳光、温度、水对绿豆种子发芽的影响,尽管这样的研究种子的活动已经在前面出现过,但是学生在这里经历的是比较严密的一整套控制实验的过程,这对学生科学的思维、科学的方法的训练是很有帮助的。

学生经历了设计种子发芽实验、观察记录控制条件下的种子发芽过程和整理分析实验结果三项活动,从中了解绿豆种子发芽的基本条件,观察实验现象、收集数据、整理数据,并用实验数据说明问题的科学方法。

第二部分、(第4-6课)分别是:《秋冬季的生物》、《动物的栖息地》、《建立栖息地》。

从秋季动物开始,展开了对动植物如何适应气候变化、具有哪些基本生活需要和生活环境的调查。

并通过亲手建造蚯蚓和鱼的栖息地,深入了解一些动植物的形态与环境的关系。

在绿豆种子发芽的实验基础上,教材接下来以秋冬季的生物开始,展开对动植物如何适应气候变化、具有哪些基本生活需要和生活环境的调查。

其中对 6 种常见生物进行跟踪观察,一直持续到冬季,这是一项长期的观察活动。

教材还以蚯蚓和鱼作为典型,进行建立栖息地的模拟研究,让学生进一步了解动植物的形态特征和环境之间的相互关系。

第三部分、(第7-10课)分别是:《记录动物的特征》、《观察到了哪些特征》、《“原来是相关联的”》和《讨论会——生物的生活需要》这四个教学活动组成。

学生将汇集、整理、整合观察到的事实和收集到的资料,进一步建立起生物的形态构造、生活习性与环境的关系。

并将这一看法扩展到对人类生活环境的认识,了解地球是人类的栖息地,强化保护地球环境的意识。

二、本单元的教学希望组织引导学生达成的具体目标:1、经历“种子发芽实验”,从提出问题、进行假设、选择控制条件、设计实验、制订实验计划、按照计划实施实验、记录实验数据、整理和分析实验数据、得出科学结论的完整过程,懂得对比实验中控制变量的重要意义。

2、经历跟踪观察动植物的过程,培养长期坚持观察的毅力。

3、经历建立动物栖息地的模拟实验过程,学习研究动物的方法,提高对动物研究的兴趣。

4、梳理生物的观察资料,了解生物的形态结构、生活习性同它们的生活环境之间的关系。

深化对生物与环境相互依存、相互作用、相互影响等重要观念的理解。

5、通过对动植物的研究,明白栖息地对生物和人类的重要意义,培养学生的环保意识,培养学生的生命观念。

6、通过阅读或讲解科学家的事迹,了解科学研究的艰苦性和存在的价值,给予学生以科学精神的熏陶。

三、单元核心概念:生物与环境之间是相互依存、相互作用和相互制约的。

生物对环境有一定的需求,环境对生物的形态构造及生活习性也有一定的影响。

四、单元课时安排建议及单元教学建议:(一)生物与环境单元结构分析:共有十课时从结构层次上看,可以把本单元分成三个部分:第一部分(共3课时):1、设计种子发芽实验2、种子发芽实验3、从实验中获得信息第二部分(共3课时):4、秋冬季的生物5、动物的栖息地6、建立栖息地第三部分(共4课时):7、记录动物的特征 8、观察到了哪些特征 9、原来是相互关联的10、讨论会——生物的生活需要(二)单元教学建议:本册教材内容多、观察实验多,每课书安排1课时,需要39课时,20周时间。

黄金周放假,科学课教学大约有16——17周时间。

因此有必要对教材做出适当的调整。

本单元第1课和第2课建议合并为一课时,提出问题后即引导学生设计种子发芽实验,完善实验方案明确实验方法,安排学生每人回家进行实验,同时以组为单位在学校进行实验,做好标签,明确分工管理。

本单元的第二课时进行第4课“秋冬季的生物” 教学,选择学生有体验,易观察的植物、动物。

如:学校里的树木、花草;家庭饲养的猫、狗,以及学生能够饲养的蟋蟀等小动物,作为观察对象。

第5课“动物的栖息地”和第6课“建立栖息地”合并一课时。

大约在种子发芽实验进行了一周时间的时候,安排第3课“从实验中获得信息”一课教学,在此之前的教学过程中注意督促了解实验的进展情况,及时进行指导。

本单元探究活动多,真正落实好每一个观察、实验活动,做到不走过场,落在实处需要我们在教学过程中切实明确每一个观察实验的方法、步骤,如何操作,怎样观察,观察什么,记录什么,在指导学生设计实验的过程中考虑完整,使每一位学生清楚观察实验的具体方法。

如:设计种子发芽试验,我打算作种子在黑暗中发芽快,还是在光照的情况下发芽快这一项实验。

必须让学生明确这个实验只有一点不同,即一个是在黑暗的环境里不需要光照,一个是在明亮需要光照的环境下。

其它条件都相同,同时下种、同时在自然的温度情况下,掌握好水量,指导好学生怎样选择黑暗的环境(放在什么位置)。

如果环境没有选择好实验现象可能会出现不太明显的现象,看似很容易做到的事情,往往由于疏于指导或强调得不够,造成实验不成功。

同时还要明确怎样做记录,记录下哪一天下的种,哪一天萌发出芽,量一量每天长多高。

告诉学生注意保留原始数据,以备对比时整理研究要联系当地实际情况进行教学,不要认为当地的条件不够,或者与教材上的设想不同而放弃实际操作的机会,要学会用教材教而不是教教材。

例如蚯蚓和鱼的栖息地也可以用其他的动物来代替,代替的动物最好是当地常见的动物。

可以在教室里或者实验室里建立一个研究生物栖息地的环境,帮助学生学习。

本单元对收集资料、整理数据、分析资料和数据是重点要求的,要有意识地引导学生知道如何看待数据、尊重数据、引用资料、鉴别资料,并使自己的结论更加接近真实,更加接近事实。

关于控制实验的研究,教师最好自己对此方面的内容进行补课,以便在教学过程中更好的实施这方面的研究。

科学教学要培养学生的科学素养,教学过程中重点要体现在这两个环节上:一是设计实验的环节,实验前要把实验方法想周全,培养学生设计实验、虚心接受同学的正确意见,完善实验设计的能力。

二是按照实验设计的步骤实施实验的能力。

认真做好记录、收集实验数据,实事求是不伪造数据。

在潜移默化之中培养学生科学地思考,科学地操作的行为习惯。

五、单元各课教材分析及实施建议:第一课设计种子发芽实验编者意图:1、本课由三个活动组成:(1)、提出要解决的两个问题,(2)、讨论用实验证明种子发芽条件的方法,(3)、设计并制定实验方案。

2、一个主题,两层价值目标: 显性——设计种子发芽实验隐性——控制变量,设计对比实验3、这是第3次比较鲜明地提出建立对比实验这个目标(四上怎样加快溶解,四下子叶在蚕豆发芽过程中和作用,设计并制定实验方案)。

活动一:提出要解决的两个问题1、绿豆发芽需要哪些条件?教材提示的“土壤、水分、气温”是学生熟识的,如果给学生更多的空间,还可能提出什么来呢?(空气、阳光、肥料、休眠期……2、改变其中的一个条件,可能会有什么结果?(学生可能会说“种子不能发芽了”)!草率吗?也是现实及真实的。

追问:是这样吗,你们有什么依据?你能证明给大家看吗,怎么做呢?这样自然地进入了下一活动。

(科学教师就应该学会追问)活动二:种子发芽需要那些条件,讨论用实验证明(本课活动的重点与难点)1、明确:(1)、只能改变一个条件。

(2)、有些条件是便于控制,而有的是难以控制或只能用于观察的。

2、提示学生:研究要围绕一个主题,同时明确研究的方法——设计实验。

3、如何引导学生有序、全面地思考呢?提出问题————进行假设————设计方案活动三:设计并制定实验方案 1、书本第3页中,提示“光、温度、水等三个条件,适合我们进行实验研究”。

2、如果学生通过研究发现种子的发芽情况和土壤关系不大,也是有意义的科学结论,没有必要刻意排除它。

3、别忘了下节课中的器材由谁来准备?教学活动目标:科学概念:1、种子的发芽需要一定的条件:适宜的温度、水、充足的空气。

2、植物的生长需要阳光、空气、水、温度、肥料等。

3、了解设计实验、制定实验计划的思路、步骤和内容。

按要求设计出自己的实验。

过程与方法:经历设计绿豆种子发芽实验的过程,初步掌握设计对比实验的方法。

情感态度与价值观:通过种子发芽实验,感受实验的乐趣,激发学生对观察实验的兴趣。

教学活动预设:一)引入教师谈话:你用种子种过花吗?说说你是怎样做的。

二)讨论绿豆种子发芽的条件1.教师出示绿豆种子并设问:怎样做能让这颗绿豆种子发芽呢?2.学生小组讨论绿豆种子发芽的条件。

3.学生说说怎样做绿豆才能发芽。