地质构造(新教材)

- 格式:pptx

- 大小:40.50 MB

- 文档页数:28

构造地质学教材

地质学教材的构造可以基于以下几个方面进行设计:

1. 教材内容:地质学是研究地球的物质组成、内部结构、地表地貌以及地球发展历史的学科,教材内容应包括地球的基本概念,地质学方法与技术,岩石学、矿物学、地球化学、古生物学、古地理学、构造地质学、地球物理学、地球化学等基础理论,以及与环境、资源和灾害等相关的应用知识。

2. 教材结构:可以根据地质学研究的层次和内容,将教材分为不同的章节和单元,按照从基础到深入的顺序进行组织,如先讲述地球的组成和结构,再介绍各种地质现象和过程,最后再拓展到应用和实践方面。

3. 知识衔接:地质学是一门综合性科学,各个学科之间存在紧密的联系,教材应注重不同知识点之间的衔接和串联,帮助学生建立起全局和系统的地质学知识框架。

4. 图片和实例:通过插图、照片等形式展示地质学的基本概念和现象,有助于学生对抽象概念的理解和记忆。

同时,引入一些真实案例和实地考察结果,增加教材的趣味性和应用性。

5. 实验和实践:地质学是一门实践性较强的学科,教材中可以设计一些简单的实验和田野调查活动,帮助学生巩固理论知识并培养实践能力。

6. 评估与练习:在教材中可以设置一些检测学生理解和应用地

质学知识的评估题目,并提供一定数量的练习题,方便学生巩固和提高自己的地质学能力。

总之,构造地质学教材需要考虑到地质学的特点和学生的学习需求,通过清晰的结构、生动的插图和实例,以及实践和评估环节的设计,全面提高学生的地质学知识水平和能力。

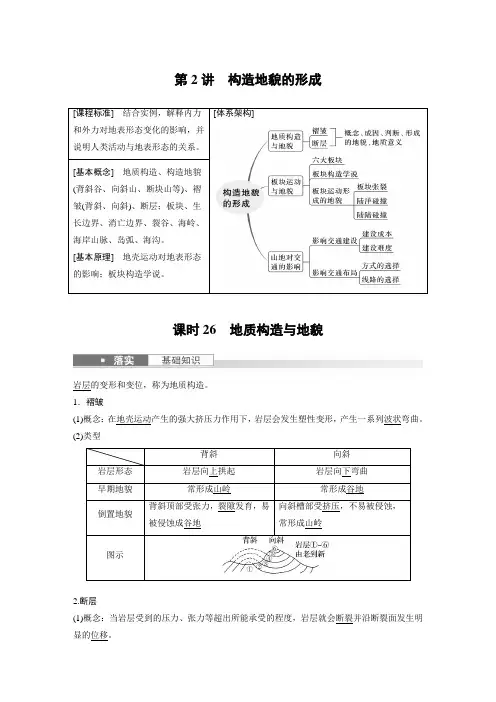

第2讲构造地貌的形成[课程标准]结合实例,解释内力和外力对地表形态变化的影响,并说明人类活动与地表形态的关系。

[体系架构][基本概念]地质构造、构造地貌(背斜谷、向斜山、断块山等)、褶皱(背斜、向斜)、断层;板块、生长边界、消亡边界、裂谷、海岭、海岸山脉、岛弧、海沟。

[基本原理]地壳运动对地表形态的影响;板块构造学说。

课时26地质构造与地貌岩层的变形和变位,称为地质构造。

1.褶皱(1)概念:在地壳运动产生的强大挤压力作用下,岩层会发生塑性变形,产生一系列波状弯曲。

(2)类型背斜向斜岩层形态岩层向上拱起岩层向下弯曲早期地貌常形成山岭常形成谷地倒置地貌背斜顶部受张力,裂隙发育,易被侵蚀成谷地向斜槽部受挤压,不易被侵蚀,常形成山岭图示2.断层(1)概念:当岩层受到的压力、张力等超出所能承受的程度,岩层就会断裂并沿断裂面发生明显的位移。

(2)类型:有水平位移和垂直位移两种。

(3)地貌①上升岩块:块状山或高地。

②下降岩块:谷地或低地。

③断层沿线:常发育成沟谷、河流。

思考断层和断裂有何区别?答案判断某一地质构造是不是断层的依据有两个:一是看岩体是不是受力产生破裂;二是看沿断裂面两侧岩块是否有明显的错动、位移。

只有同时具备这两个条件才是断层,若只有破裂但无位移则仅为断裂,不能算作断层。

1.地质构造的判断方法(1)看问题指向①问地质构造,主要包括褶皱(背斜、向斜)、断层(地垒、地堑)。

②问构造地貌,主要包括山岭、谷地、平原、盆地、陡崖等。

(2)具体方法方法及图示判读事例看新老关系a河谷到b、c河谷的地层均由老到新,即中心老、两翼新→背斜→a为河谷→背斜谷看岩层弯曲没有说明岩层新老关系的情况下,甲处岩层向上拱起,为背斜,地貌为谷地。

乙处岩层向下弯曲,为向斜,地貌为山岭看相关数据地点海拔(米) 某沉积岩的埋藏深度(米)A 450 170B 520 140C 450 160看海拔→中部高、两侧低→山岭;岩层埋藏深度→海拔减埋藏深度即为岩层的高度→同一岩层B处高,A、C处低→向上拱起→背斜2.研究地质构造的实践意义地质构造在工程选址、找水、找矿等方面具有重要的实践意义,可通过下图进行理解。

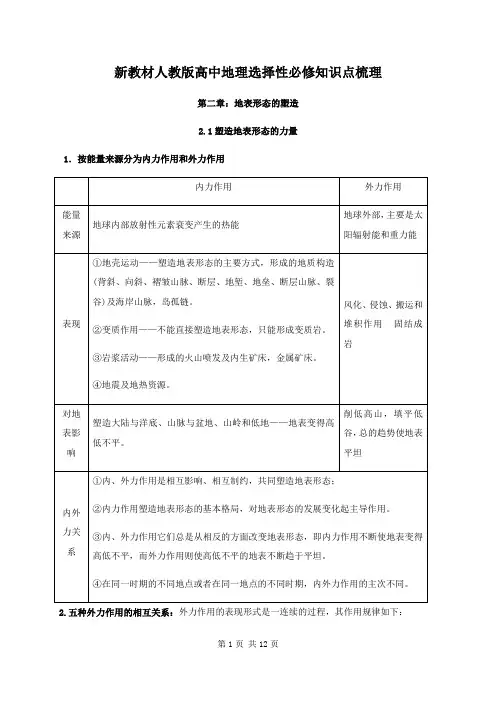

新教材人教版高中地理选择性必修知识点梳理第二章:地表形态的塑造2.1塑造地表形态的力量1.按能量来源分为内力作用和外力作用2.五种外力作用的相互关系:外力作用的表现形式是一连续的过程,其作用规律如下:3.三大类岩石的形成类型成因特点常见岩石岩浆岩侵入岩岩浆沿地壳薄弱地带侵入地壳上部或喷出地表,冷却凝固矿物结晶颗粒较大花岗岩喷出岩矿物结晶颗粒细小,有流纹或气孔构造玄武岩、流纹岩沉积岩岩石经外力作用(风化、侵蚀、搬运、堆积、沉积、固结成岩)形成具有层理构造,含有化石砾岩、砂岩、页岩、石灰岩等变质岩已生成的岩石经变质作用(高温、高压)下,原来岩石成分、性质发生改变形成的岩石称为变质岩。

片理构造大理岩(石灰岩)、板岩(页岩)、石英岩(砂岩)、片麻岩1.有一个箭头指向的为岩浆岩,有两个箭头指向的一般为沉积岩或变质岩,有三个箭头指向的必为岩浆。

2.三大类岩石中含有化石和具有层理构造,并且是由外力作用形成的,必是沉积岩。

4.外动力作用的典型地貌及分布地区2.2 构造地貌的形成一.地质构造与之相对应的构造地貌:(1)地质构造:地壳运动过程中产生的地壳变形变位,常常被保留在地壳岩层中,成为地壳运动的证据,称为地质构造,它是地壳运动的“足迹”。

(2)构造地貌:地质构造形成的地貌称为构造地貌。

2.褶皱——褶皱山(1)褶皱:岩层因地壳运动,在强大的挤压作用下,发生发生弯曲,叫褶曲(山岭和谷地);如发生一系列波状弯曲叫褶皱。

(2)基本形态:背斜向斜产生原因原本水平的岩层受地壳运动产生的强大挤压作用,发生弯曲变形特征岩层形态岩层新老关系(岩层①~③由老到新)构造地貌未侵蚀地貌地形上——“背斜成山”地形上——“向斜成谷”侵蚀后地貌(地形倒置)“背斜成谷”。

背斜顶部因受张力产生裂隙,容易被侵蚀成谷地“向斜成山”。

向斜槽部由于受到挤压,岩石致密,不易被侵蚀,相对高耸形成山岭背斜、向斜判别背上拱,成山岭;背斜顶,受张力,易侵蚀,成山谷。

第二章地表形态的塑造第二节构造地貌的形成

1.板块:板块构造学说认为,地球岩石圈是刚性的,破碎成为多个不规则的块体。

(图片导入)全球六大板块图

2.板块运动

这些板块上覆于熔融的软流圈之上,一直处于缓慢的、不断的运动之中。

5.板块构造学说的理论来源

(1)大陆漂移学说概况

(2).海底扩张学说

6.板块运动与构造地貌的形成

(1)板块相对运动

(2)板块相背运动

三、山地对交通的影响

1、山地交通合理布局重要性

2、最合理方式

3、科技和生产力水平对山地交通的影响

板书。

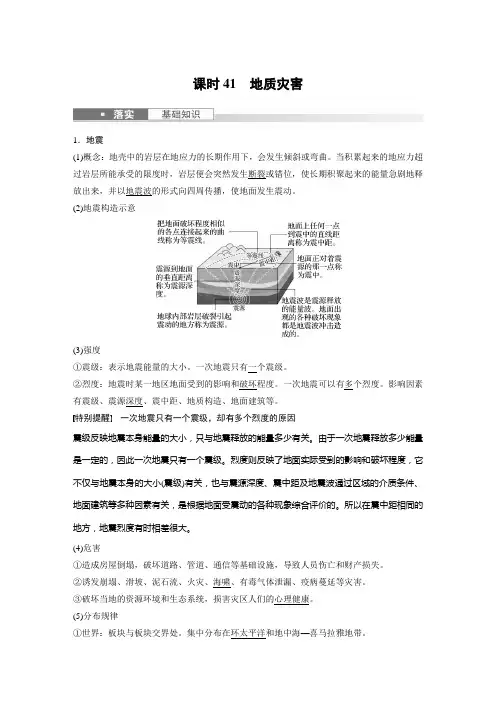

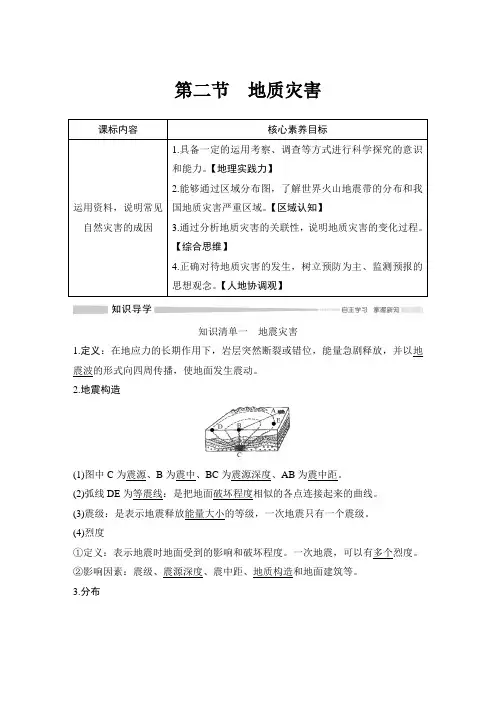

课时41地质灾害1.地震(1)概念:地壳中的岩层在地应力的长期作用下,会发生倾斜或弯曲。

当积累起来的地应力超过岩层所能承受的限度时,岩层便会突然发生断裂或错位,使长期积聚起来的能量急剧地释放出来,并以地震波的形式向四周传播,使地面发生震动。

(2)地震构造示意(3)强度①震级:表示地震能量的大小。

一次地震只有一个震级。

②烈度:地震时某一地区地面受到的影响和破坏程度。

一次地震可以有多个烈度。

影响因素有震级、震源深度、震中距、地质构造、地面建筑等。

特别提醒一次地震只有一个震级,却有多个烈度的原因震级反映地震本身能量的大小,只与地震释放的能量多少有关。

由于一次地震释放多少能量是一定的,因此一次地震只有一个震级。

烈度则反映了地面实际受到的影响和破坏程度,它不仅与地震本身的大小(震级)有关,也与震源深度、震中距及地震波通过区域的介质条件、地面建筑等多种因素有关,是根据地面受震动的各种现象综合评价的。

所以在震中距相同的地方,地震烈度有时相差很大。

(4)危害①造成房屋倒塌,破坏道路、管道、通信等基础设施,导致人员伤亡和财产损失。

②诱发崩塌、滑坡、泥石流、火灾、海啸、有毒气体泄漏、疫病蔓延等灾害。

③破坏当地的资源环境和生态系统,损害灾区人们的心理健康。

(5)分布规律①世界:板块与板块交界处。

集中分布在环太平洋和地中海—喜马拉雅地带。

②我国:台湾、西藏、新疆、青海、云南、四川等地区。

(6)自救与互救①震前准备:准备应急救援包,牢记地震撤离路线和附近应急避难场所位置,经常参加地震演习活动,树立防震意识等。

②震中救助:如条件允许,应及时、有序地撤到安全地带。

③震后自我保护:地震发生后往往还有余震,不可立即返回家中,要远离危墙、广告牌、电线杆等危险区域,等余震过后再作打算。

2.滑坡和泥石流名称滑坡泥石流图示概念山地斜坡上的岩体或土体,因河流冲刷、地下水活动、地震及人类活动等原因,在重力作用下,沿一定的滑动面整体下滑的现象山区沟谷中由暴雨或冰雪消融等激发的,含有大量泥沙、石块的特殊洪流影响因素自然因素①岩体比较破碎;②地势起伏较大;③植被覆盖度较差;④降水等的润滑作用;⑤地震、河流侵蚀等对坡体稳定性的破坏①地形陡峻;②具有丰富的松散物质;③短时间内有大量水流;④地震等破坏坡体稳定性人为因素人类活动(如破坏植被、不适当的开挖与堆积等)的触发作用危害破坏或掩埋农田、道路和建筑物,堵塞河道,造成人员伤亡和财产损失摧毁聚落,破坏森林、农田、道路,淤塞江河等,造成人员伤亡和财产损失多发地区山地丘陵区、工程建设频繁地区。

第二节地质灾害课标内容核心素养目标运用资料,说明常见自然灾害的成因1.具备一定的运用考察、调查等方式进行科学探究的意识和能力。

【地理实践力】2.能够通过区域分布图,了解世界火山地震带的分布和我国地质灾害严重区域。

【区域认知】3.通过分析地质灾害的关联性,说明地质灾害的变化过程。

【综合思维】4.正确对待地质灾害的发生,树立预防为主、监测预报的思想观念。

【人地协调观】知识清单一地震灾害1.定义:在地应力的长期作用下,岩层突然断裂或错位,能量急剧释放,并以地震波的形式向四周传播,使地面发生震动。

2.地震构造(1)图中C为震源、B为震中、BC为震源深度、AB为震中距。

(2)弧线DE为等震线:是把地面破坏程度相似的各点连接起来的曲线。

(3)震级:是表示地震释放能量大小的等级,一次地震只有一个震级。

(4)烈度①定义:表示地震时地面受到的影响和破坏程度。

一次地震,可以有多个烈度。

②影响因素:震级、震源深度、震中距、地质构造和地面建筑等。

3.分布(1)世界⎩⎨⎧易发区:板块与板块的交界处地震带⎩⎨⎧环太平洋地带地中海—喜马拉雅地带 (2)我国:台湾、西藏、新疆、青海、云南、四川等。

4.危害(1)房屋倒塌,破坏基础设施,导致人员伤亡和财产损失。

(2)诱发崩塌、滑坡、泥石流、火灾、海啸、有毒气体泄漏、疫病蔓延等灾害。

[微思考]为什么地震多发生在板块交界处?提示 一般来说,板块的内部比较稳定,板块与板块交界的地带,有的张裂拉伸,有的碰撞挤压,地壳比较活跃,所以板块交界处多火山多地震。

知识清单二 滑坡和泥石流1.滑坡(1)定义:山地斜坡上的岩体或土体,在重力作用下,沿一定的滑动面整体下滑的现象。

(2)条件:河流冲刷、地下水活动、地震及人类活动等。

(3)分布:岩体比较破碎、地势起伏较大、植被覆盖率较差的山地丘陵区以及工程建设频繁的地区。

(4)危害:破坏或掩埋农田、道路和建筑物,堵塞河道。

2.泥石流(1)定义:山区沟谷中由暴雨或冰雪消融等激发的,含有大量泥沙、石块的特殊洪流。

第三节地球的演化过程课程标准运用地质年代表等资料,简要描述地球的演化过程。

学习目标1.了解地层和化石的概念,掌握其规律。

2.了解地质年代表。

3.熟悉地球的演化历史,掌握不同地质年代的生物特征。

一、原始大气、海洋和陆地1.原始陆地:地球诞生初期,受大量陨石撞击,地球上大部分岩石处于熔融状态;陨石减少后,地球冷却,地幔表层冷却形成原始地壳。

2.原始大气:地球在冷却过程中,内部气体溢出形成原始大气圈。

3.原始海洋:火山喷发出的水蒸气、二氧化碳、氮、氢等气体形成厚厚的云层,云层凝结致雨,雨水汇聚到低洼地带,原始海洋开始形成。

判断1.地球上的水来自于宇宙空间。

( × )2.炽热的岩浆中不会含有水。

( × )3.地球诞生初期表面被熔岩覆盖。

( √ )二、地质年代表1.地层与化石(1)地层:地壳在发展过程中形成的,具有一定时代含义的成层的岩石和堆积物。

(2)化石:岩石形成过程中保存下来的石化的古代生物遗体或遗迹。

(3)意义:是记录地球历史的“书页”。

2.地质年代表(1)地层单位:地质学家们通常根据地层顺序和古生物遗体或遗迹,把地层划分为若干大小不同的单位,称为地层单位。

(2)地质时代单位:各个地层单位所代表的时间称为地质时代单位。

(3)地质年代表:按时代早晚顺序把地质年代进行编年,形成地质年代表。

填写下表:判断1.地层中的化石就是古生物的遗体。

( × )2.各类地层中都能找到化石。

( × )3.地质年代表是按照岩层的上下顺序排列的。

( × )三、地球的演化史1.太古代(距今25亿年以前)(1)海陆格局:形成薄而活动的原始地壳,岩浆喷溢活动相当频繁,构造运动剧烈。

太古代晚期,出现了小规模的陆地。

(2)大气:原始大气中二氧化碳含量较高,处于缺氧状态。

(3)矿产:世界上60%以上的铁矿形成于这个时期。

(4)生物演化:①早期没有生命现象。

②十几亿年后,出现了原始的生命:原始细菌。

构造地质学(第二版)–徐开礼朱志澄主编简介《构造地质学(第二版)》是由徐开礼和朱志澄主编的一本地质学教材。

本书旨在介绍构造地质学的基本概念、原理和方法,帮助读者理解地球内部的构造变形和地壳运动的形成机制。

第二版相对于第一版进行了更新和修订。

内容概述本书共分为六个部分:第一部分:构造地质学的基本概念这一部分主要介绍构造地质学的基本概念,如地壳、地幔、地核等地球内部的结构,以及构造地质学的研究对象和研究方法等内容。

第二部分:构造地质学的基本原理本部分介绍地壳运动的基本原理,包括板块构造理论、地壳运动的驱动力以及地震活动与地壳运动的关系等。

第三部分:构造地质学的研究方法这一部分主要介绍构造地质学的研究方法,包括地质地球化学、地震地质学、地磁地质学、重力地质学等方法和技术的原理和应用。

第四部分:地质构造的微观变形本部分介绍地球内部物质的变形力学原理和岩石变形的分类及其造山带的形成机制等内容。

第五部分:大地构造的宏观形态这一部分主要介绍大地构造的宏观形态,包括板块构造与板块边缘的特征以及地球表面的地貌等。

第六部分:构造地质学的应用本部分介绍构造地质学在资源勘探、工程地质和环境地质等领域中的应用,以及地震灾害的预测和防治措施等内容。

特色与亮点•本书全面介绍了构造地质学的基本概念、原理和方法,适合作为地质学及相关专业学生的教材使用。

•第二版相对于第一版进行了更新和修订,内容更加全面和准确。

•本书结构清晰,知识点组织紧凑,适合快速学习和理解。

读者对象本书适合地质学及相关专业的学生、地质工程师和研究人员阅读,也可作为构造地质学领域研究者的参考书。

微专题4地质剖面图的判读1.分析岩石类型与特征(1)沉积岩具有层理构造,常含有生物化石。

(2)火山锥为喷出岩,侵入其他岩层中的岩脉为侵入岩。

(3)变质岩往往紧邻岩浆侵入体,如上图中的岩层⑤。

2.确定地质作用(1)连续分布的沉积岩层下老上新。

如上图中沉积岩层由老到新依次是⑦⑥④③②。

(2)岩浆侵入体、断层、褶皱、火山喷发晚于其所在的岩层。

如上图中岩层①较晚。

(3)若沉积岩层出现倾斜,说明岩层形成后,因地壳水平运动使岩层发生褶皱。

(4)若岩层之间有侵蚀面,说明下部岩层形成后,地壳抬升,地层遭受外力侵蚀。

若侵蚀面上覆有新的沉积岩层,说明地壳下沉,接受沉积作用。

(5)若某个年代的岩层缺失,说明该年代此地区地壳上升没有接受沉积,或者说明该年代地壳上升,形成的岩层被侵蚀掉。

(2020·湖南长沙检测)下图为“某地地层剖面示意图”。

读图回答1~3题。

1.下列选项中,最晚形成的是()A.①②B.②③C.①⑤D.④⑥2.如果④是石灰岩,则⑤为()A.花岗岩B.砂岩C.大理岩D.板岩3.①处岩石在地表的部分常具有的特征是()A.含有生物化石B.有较多的气孔C.由方解石组成D.有明显的层理答案 1.C 2.C 3.B解析第1题,从图中可知,该区域发生过岩浆活动,岩浆上升时穿透了⑦⑥④③②岩层,由此可知,此处最先形成了⑦⑥④③②各层,其后才发生岩浆活动,因而最晚形成的应为与岩浆活动有关的①⑤岩层。

第2题,石灰岩受热(与岩浆接触)会发生变质,形成大理岩。

第3题,①处岩石在地表部分是岩浆喷出地表冷却凝固而形成的喷出岩,因岩浆喷出时,大量挥发性物质从中溢出,因而有许多气孔构造;方解石主要在石灰岩和大理岩中;而选项A和D 都是沉积岩的典型特征。

读“某地区的地质剖面图”,回答4~5题。

4.图中表现的内力作用主要有()①固结成岩②褶皱③沉积作用④岩浆侵入⑤断层⑥侵蚀作用A.①②③B.②④⑤C.③④⑤D.④⑤⑥5.下列最先发生的地质作用是()A.岩浆的侵入B.断层的发生C.页岩的沉积D.褶皱的发生答案 4.B 5.D解析第4题,读图可知,图中岩层发生了弯曲,形成背斜构造,所以有褶皱作用;众多岩层发生断裂,岩块有明显的位移,形成断层;同时有明显的花岗岩层,花岗岩属于侵入型岩浆岩,故选B。

地质构造教案引言:地质构造是研究地壳的变形与运动的科学。

了解地质构造对于理解地球内部的演化、地震活动、构造地貌以及资源勘探等具有重要意义。

本教案将介绍地质构造的概念、分类、形成机制以及实际应用,并通过案例分析和实地观察的方式,帮助学生理解和应用地质构造知识。

一、地质构造的概念与分类1.1 地质构造的概念地质构造是指地球内部和地壳表面的各种形态、构造和运动现象,包括地球内部的构造与运动以及地壳上的地质现象。

1.2 地质构造的分类地质构造可以分为内因构造和外因构造。

内因构造主要包括地球内部的构造与运动,例如地震活动、火山喷发等;外因构造主要包括地壳的抬升、沉降、褶皱、断裂等现象。

二、地质构造的形成机制2.1 内因构造的形成机制内因构造的主要形成机制包括地壳板块运动、岩浆活动、地震运动等。

地壳板块运动是地球上最主要的内部构造现象,它由于板块间的相互碰撞和相对运动,导致了地震、火山喷发和山脉的形成。

2.2 外因构造的形成机制外因构造的形成机制主要是由于外部力量的作用,例如地质作用、气候作用、河流侵蚀等。

这些外部力量会导致地壳的抬升、沉降、褶皱和断裂等现象。

三、地质构造的实际应用3.1 石油勘探与地质构造地质构造对于石油勘探具有重要的指导作用。

通过对地质构造的研究,可以确定石油聚集的主要区域和分布规律,为石油勘探提供重要的依据。

3.2 地震监测与地质构造地质构造与地震活动密切相关。

通过对地质构造的研究,可以预测地震活动的可能地点和发生概率,帮助人们采取相应的防护措施。

3.3 岩石和矿产资源勘探与地质构造地质构造对于岩石和矿产资源的分布具有重要的影响。

通过对地质构造的研究,可以确定矿床的主要区域和分布规律,为矿产资源勘探提供重要依据。

四、案例分析与实地观察4.1 案例分析:巴拉那河盆地的地质构造巴拉那河盆地是南美洲的一个重要沉积盆地,该地区的地质构造复杂多样。

通过对巴拉那河盆地地质构造的研究,可以了解沉积构造的形成机制以及岩石和矿产资源的分布规律。

第2节构造地貌的形成【A基础练·等级考测试】时间:20分钟总分:40分[知识点1:地质构造与地貌。

知识点2:板块运动形成地貌。

知识点3:山地对交通的影响]一、选择题(共8小题,每小题3分,共24分)[知识点1]读我国南方某地区地质构造示意图,完成第1~2题。

1.库区所在谷地形成的主要原因是( )A.位于向斜顶部,容易被侵蚀B.风力侵蚀作用为主C.岩层受张力作用,容易被侵蚀D.断层附近岩层破碎,易被侵蚀2.该地区地质构造形成的主要原因是( )A.地壳运动B.流水作用C.外力作用D.内外力共同作用【答案】1.C 2.A [解析]第1题,由图可知,库区所在谷地是一个背斜谷,是岩层受张力作用被侵蚀而形成的。

第2题,该地区地质构造是褶皱和断层,所以形成的主要原因是地壳运动。

[知识点1]读某山地形成示意图,完成第3~4题。

3.从成因上看,山地M属于( )A.背斜形成的褶皱山B.向斜形成的褶皱山C.断层形成的断块山D.岩浆喷发形成的火山4.下列山地中,成因和图中所示不同的是( )A.庐山B.喜马拉雅山脉C.华山D.泰山【答案】3.C 4.B [解析]第3题,山地M是由于中间岩层相对上升,两侧岩层相对下降而形成的,为断块山。

第4题,庐山、华山和泰山都属于断块山,喜马拉雅山脉属于褶皱山。

[知识点2]读部分板块分布示意图,完成第5~6题。

5.在地壳运动影响下,和①所处板块位置类似地区的地表形态多为( )A.山地B.平原C.裂谷D.盆地6.关于②③两地的说法中,正确的是( )A.②地位于非洲板块B.③地位于印度洋板块C.②③两地之间的距离不断扩大D.②③两地靠近海沟、裂谷,地壳不稳【答案】5.A 6.C [解析]第5题,①地位于两板块挤压碰撞地带,多形成褶皱山。

第6题,②地位于美洲板块,③地位于非洲板块,②③之间为生长边界,两地之间距离会不断扩大;海沟属于消亡边界。

[知识点3]下图为甲、乙两地附近等高线(单位:米)分布图,甲、乙间计划修建一条公路。