马克思主义政治经济学第二章商品

- 格式:ppt

- 大小:1.28 MB

- 文档页数:58

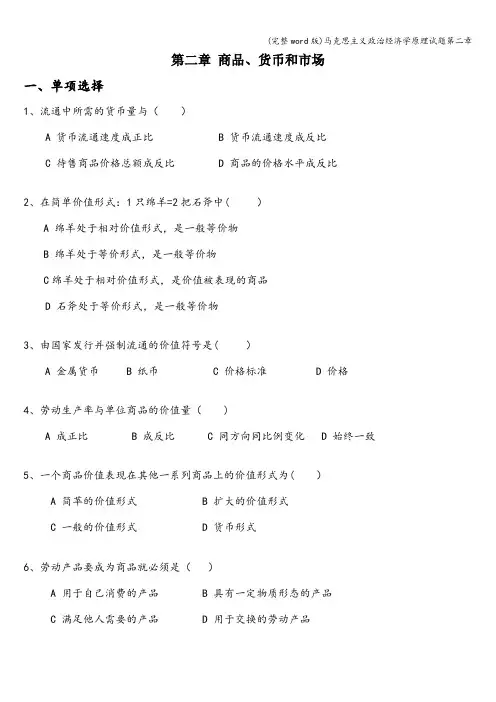

第二章商品、货币和市场一、单项选择1、流通中所需的货币量与()A 货币流通速度成正比B 货币流通速度成反比C 待售商品价格总额成反比D 商品的价格水平成反比2、在简单价值形式:1只绵羊=2把石斧中( )A 绵羊处于相对价值形式,是一般等价物B 绵羊处于等价形式,是一般等价物C绵羊处于相对价值形式,是价值被表现的商品D 石斧处于等价形式,是一般等价物3、由国家发行并强制流通的价值符号是( )A 金属货币B 纸币C 价格标准D 价格4、劳动生产率与单位商品的价值量( )A 成正比B 成反比C 同方向同比例变化D 始终一致5、一个商品价值表现在其他一系列商品上的价值形式为( )A 简苹的价值形式B 扩大的价值形式C 一般的价值形式D 货币形式6、劳动产品要成为商品就必须是()A 用于自己消费的产品B 具有一定物质形态的产品C 满足他人需要的产品D 用于交换的劳动产品7、理解马克思主义政治经济学的枢纽是( )A 劳动二重性理论B 剩余价值理论C 商品二因素理论D 价值规律理论8、充当商品交换媒介的货币( )A 可以是观念上的B 必须是现实的C 必须是金属货币D 只能是纸币9、通货膨胀是指( )A 商品供过于求,物价下跌的经济现象B 商品供不应求而造成的个别商品物价上涨现象C 由于纸币发行过多,而引发的纸币贬值,物价水平上涨D 由于纸币发行量与实际需要相适应,而使物价稳定10、使用价值不同的商品可以以一定的数量比例关系相交换,是因为它们( ) A 价值量相等 B 效用相同 C 都具有自然属性 D 都具有社会属性 11、决定商品价值量的是( )A 社会劳动时间B 个别劳动时间C 必要劳动时间D 社会必要劳动时间12、价格标准的作用是( )A 衡量和计量商品的价值量B 衡量和计量金属货币的数量C 衡量和计量价格的数量D 衡量和计量纸币的数量13、货币之所以能执行价值尺度的职能是因为( )A 货币有使用价值B 货币有价值,是商品C 货币是金银D 货币是商品交换的媒介14、市场对资源配置起基础性作用的经济运行方式即()A 市场经济B 市场机制C 市场调节D 市场竞争机制15、简单商品经济的基本矛盾是()A 私人劳动和社会劳动的矛盾B 城乡之间的矛盾C 体力劳动和脑力劳动之间的矛盾D 工农之间的矛盾16、纸币流通条件下,货币()A 作为贮藏手段可以自发调节货币的流通量B 一般不会发生通货膨胀C 不能起自发调节货币流通量的作用D 可以起蓄水池作用17、商品不同于一般劳动产品的特点是( )A 只有价值,没有使用价值B 不仅有使用价值,而且有价值C 是生产者为自己生产的产品D 不仅有使用价值,而且是为他人生产的产品18、相等体积的黄金和木块,黄金的价值大于木块,从根本上说是因为( )A 黄金的使用价值大B 生产黄金的劳动耗费大C 黄金的重量大D 黄金可以充当货币19、货币的本质是()A 商品交换发展的产物B 一般等价物C 带来剩余价值的价值D 特殊等价物20、不会出现通货膨胀的现象是在()A 社会主义条件下B 简单商品经济条件下C 纸币流通条件下D 金属货币流通条件下二、多项选择1、商品经济与市场经济的关系是()A 二者既有区别又有联系B 二者的内涵不同C 商品经济是市场经济存在与发展的基础D 市场经济是商品经济存在与发展的基础E 市场经济是市场对资源配置起基础作用的经济运行方式2、货币()A 是专门起一般等价物作用的特殊商品B 是价值的体现和化身C 的出现,使商品内部的矛盾外化为商品和货币的矛盾D 体现着商品经济条件下商品生产者之间的社会经济关系E 的基本职能是流通手段和支付手段3、下列几种情况中,货币执行支付手段职能的有()A 商品的赊购赊销B 上缴租金、税收C 购买商品D 领取工资E 支取利息4、商品价值量的变动受下列因素影响( )A 它和劳动生产率的高低成正比B 它和社会必要劳动时间成正比C 它和劳动生产率高低成反比D 它和社会必要劳动时间成反比E 它和自然资源利用情况成反比5、市场机制主要包括( )A 供求机制B 竞争机制C 价格机制D 价值机制E 货币运行机制上升,表明这个时期社会总需求减少.6、在商品经济下,价格( )A 形成的基础是价值B 受供求关系的影响C 受纸币发行量和国家经济政策的影响D 直接受银行利息率变动的影响E 与货币价值的变化成反比7、从历史上看商品经济产生的前提条件是( )A 社会分工的存在B 伴随私有制的产生 生产资料和劳动产品属于不同所有者C 随生产力发展和个体劳动有了可能性D 劳动者共同占有生产资料和劳动产品E 社会化大生产的出现 8、价值形式发展所经历的阶段包括( )A 偶然的价值形式B 扩大的价值形式C 一般的价值形式D 货币形式E 相对价值形式 9、一个物品要成为商品必须( )A 能满足人们某种需要B 是劳动产品C 满足他人或社会消费的需要D 是为市场交换而生产的有用的劳动产品E 通过有代价的交换方式来满足他人的需要10、商品使用价值和价值的关系是( )A 二者统一于商品体之中B 使用价值是价值的物质承担者,价值寓于使用价值之中C 使用价值是商品的自然属性,价值是商品的社会属性D 二者之间存在着矛盾,作为商品生产者必须让渡使用价值,才能获取价值E 二者之间的矛盾通过商品交换得到解决三、判断题 1、能够满足人们某种需要的劳动产品就是商品。

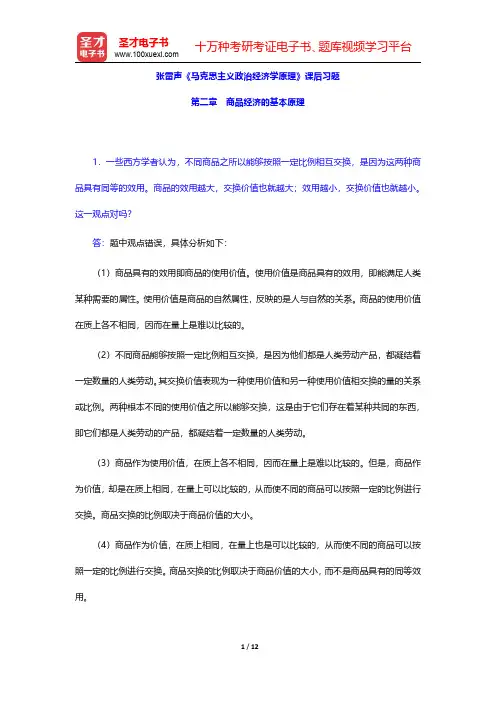

张雷声《马克思主义政治经济学原理》课后习题第二章商品经济的基本原理1.一些西方学者认为,不同商品之所以能够按照一定比例相互交换,是因为这两种商品具有同等的效用。

商品的效用越大,交换价值也就越大;效用越小,交换价值也就越小。

这一观点对吗?答:题中观点错误,具体分析如下:(1)商品具有的效用即商品的使用价值。

使用价值是商品具有的效用,即能满足人类某种需要的属性。

使用价值是商品的自然属性,反映的是人与自然的关系。

商品的使用价值在质上各不相同,因而在量上是难以比较的。

(2)不同商品能够按照一定比例相互交换,是因为他们都是人类劳动产品,都凝结着一定数量的人类劳动。

其交换价值表现为一种使用价值和另一种使用价值相交换的量的关系或比例。

两种根本不同的使用价值之所以能够交换,这是由于它们存在着某种共同的东西,即它们都是人类劳动的产品,都凝结着一定数量的人类劳动。

(3)商品作为使用价值,在质上各不相同,因而在量上是难以比较的。

但是,商品作为价值,却是在质上相同,在量上可以比较的,从而使不同的商品可以按照一定的比例进行交换。

商品交换的比例取决于商品价值的大小。

(4)商品作为价值,在质上相同,在量上也是可以比较的,从而使不同的商品可以按照一定的比例进行交换。

商品交换的比例取决于商品价值的大小,而不是商品具有的同等效用。

2.“价值是凝结在商品中的一般人类劳动,一切劳动产品都具有价值”,这一论断能成立吗?答:该论断不成立,具体分析如下:(1)价值是凝结在商品中的一般人类劳动是成立的。

凝结在商品中的一般人类劳动就是商品的价值,或价值的实体。

作为一个历史范畴,价值是商品所特有的本质属性和社会属性,它体现着商品生产者之间相互比较劳动耗费量和交换劳动的社会经济关系。

(2)使用价值是价值的物质承担者,没有使用价值的物品是没有价值的,因而也就不是商品;价值是商品的本质属性,仅仅有使用价值而没有价值的物品,也不是商品。

(3)并非一切劳动产品都具有价值。

马克思主义政治经济学原理第二章商品与货币本章主要内容本章阐述关于商品经济的历史地位、商品基本属性、货币的本质和货币形式的发展以及商品经济的基本规律,中心是阐明马克思主义的劳动价值论、货币理论和关于价值规律的理论。

第二章商品与货币一、社会经济的两种基本形态1. 自然经济及其特点a.自然经济是一种以自给自足为特征的经济形式。

b.在自然经济中,生产者的直接目的是为了满足生产者家庭或经济单位的消费需要,而不是为了交换。

C.自然经济与分工不发达的社会生产力相适应。

原始社会是完全的自然经济。

奴隶社会和封建社会,自然经济占统治地位。

在当今世界,自然经济还不同程度地存在于一些国家和地区。

2. 商品经济(1)商品:直接为交换而生产的劳动产品。

商品必须具备四个条件:a.有用物品;b.劳动产品;c.满足他人或社会消费需要的产品;d.必须通过有代价的交换方式来满足人们的需要。

(2)商品经济:是商品生产和商品交换以及货币流通的统称,是一种直接以交换为目的而进行生产的经济形式。

二、商品经济的产生和发展1. 商品经济产生的基本条件(1)社会生产力的发展和社会分工,是商品经济产生和存在的一般基础和条件。

(2)生产资料和劳动产品属于不同的所有者,是商品经济产生和存在的决定性条件。

2.商品经济产生和发展的历史过程(1)三次社会分工与商品经济产生(萌芽于原始社会末期)(2)简单商品经济:是以生产资料的个体所有制和个体劳动为基础的,商品生产者生产和出卖商品的目的在于满足自己的需要。

它存在于多种社会形态中,但从未处于支配地位。

(奴隶社会和封建社会处于此阶段)(3)发达的商品经济:即市场经济阶段,其最大的特点就是市场在整个社会经济生活中占据主导地位,对资源配置起基础性作用。

(资本主义和社会主义进入此阶段)3.商品经济发展的未来趋势商品经济并不是人类社会永恒的经济形式,它是同人类社会的一定历史阶段相联系的,而且随着社会生产力的极高程度发展,商品经济最终会消亡。

第二章商品和价值商品是商品经济、市场经济的细胞,它包含着商品经济、市场经济一切矛盾的胚芽,可以反映出商品经济、市场经济中社会经济关系的基本内容。

所以马克思主义政治经济学的分析从商品开始,并由此建立了科学的理论体系。

第一节商品及其内在矛盾一、商品经济商品经济是以交换为目的、包含商品生产和商品交换的经济形式。

商品经济是在自然经济基础上产生的、与自然经济相对应的经济形式。

商品经济是随着生产力的发展,在一定历史条件下产生、发展的。

商品交换在原始公社末期就出现了,在原始部落之问由于剩余产品的出现而出现了偶然的物物交换。

马克思说:“商品交换是在共同体的尽头,在它们与别的共同体或成员接触的地方开始的。

但是物一旦对外成为商品,由于反作用,它们在共同体内部也成为商品。

”在原始社会末期出现的第一次社会大分工使畜牧业从农业中分离出来。

由于生产力得到发展,有了少量剩余产品,于是在社会分工基础上,产生交换行为。

随着生产力的进一步发展和第二次社会大分工的出现,手工业从农业中分离出来。

与农业不同,手工业的生产目的不是为了生产者自身的直接消费,而是为了交换。

因此,“便出现了直接以交换为目的的生产,即商品生产,随之而来的是贸易,不仅有部落内部和部落边界的贸易,而且还有海外贸易”。

商品生产和交换不再是偶然的,而是采取了经常化和扩大化的形式,流通也随之从生产领域分离出来,从而产生了商人,即出现了第三次社会大分工,商人从社会生产部门中分离出来,专门经营商品交换,这样,商品经济逐步形成并不断发展。

社会分工是商品经济产生的一个前提。

社会分工是指各种社会劳动划分和独立化为不同的部门或行业,各个生产者依照社会需要生产不同的产品。

没有分工,就不存在产品交换的可能性,也就不存在商品经济。

社会分工使生产专业化,生产者专门生产某种产品,每一个生产者成为社会分工体系的一员,从而形成了生产者之间的互相联系、互相依存,不同产品生产者之间需要互通有无,彼此需要对方的产品作为生产资料或生活资料,这就产生了交换劳动产品的要求。

马克思主义政治经济学原理考试第二章————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:第二章商品、货币和市场一、单项选择1、流通中所需的货币量与()A 货币流通速度成正比B 货币流通速度成反比C 待售商品价格总额成反比D 商品的价格水平成反比2、在简单价值形式:1只绵羊=2把石斧中()A 绵羊处于相对价值形式,是一般等价物B 绵羊处于等价形式,是一般等价物C绵羊处于相对价值形式,是价值被表现的商品D 石斧处于等价形式,是一般等价物3、由国家发行并强制流通的价值符号是()A 金属货币B 纸币C 价格标准D 价格4、劳动生产率与单位商品的价值量()A 成正比B 成反比C 同方向同比例变化D 始终一致5、一个商品价值表现在其他一系列商品上的价值形式为()A 简苹的价值形式B 扩大的价值形式C 一般的价值形式D 货币形式6、劳动产品要成为商品就必须是()A 用于自己消费的产品B 具有一定物质形态的产品C 满足他人需要的产品D 用于交换的劳动产品7、理解马克思主义政治经济学的枢纽是()A 劳动二重性理论B 剩余价值理论C 商品二因素理论D 价值规律理论8、充当商品交换媒介的货币()A 可以是观念上的B 必须是现实的C 必须是金属货币D 只能是纸币9、通货膨胀是指()A 商品供过于求,物价下跌的经济现象B 商品供不应求而造成的个别商品物价上涨现象C 由于纸币发行过多,而引发的纸币贬值,物价水平上涨D 由于纸币发行量与实际需要相适应,而使物价稳定10、使用价值不同的商品可以以一定的数量比例关系相交换,是因为它们()A 价值量相等B 效用相同C 都具有自然属性D 都具有社会属性11、决定商品价值量的是()A 社会劳动时间B 个别劳动时间C 必要劳动时间D 社会必要劳动时间12、价格标准的作用是()A 衡量和计量商品的价值量B 衡量和计量金属货币的数量C 衡量和计量价格的数量D 衡量和计量纸币的数量13、货币之所以能执行价值尺度的职能是因为()A 货币有使用价值B 货币有价值,是商品C 货币是金银D 货币是商品交换的媒介14、市场对资源配置起基础性作用的经济运行方式即()A 市场经济B 市场机制C 市场调节D 市场竞争机制15、简单商品经济的基本矛盾是()A 私人劳动和社会劳动的矛盾B 城乡之间的矛盾C 体力劳动和脑力劳动之间的矛盾D 工农之间的矛盾16、纸币流通条件下,货币()A 作为贮藏手段可以自发调节货币的流通量B 一般不会发生通货膨胀C 不能起自发调节货币流通量的作用D 可以起蓄水池作用17、商品不同于一般劳动产品的特点是()A 只有价值,没有使用价值B 不仅有使用价值,而且有价值C 是生产者为自己生产的产品D 不仅有使用价值,而且是为他人生产的产品18、相等体积的黄金和木块,黄金的价值大于木块,从根本上说是因为()A 黄金的使用价值大B 生产黄金的劳动耗费大C 黄金的重量大D 黄金可以充当货币19、货币的本质是()A 商品交换发展的产物B 一般等价物C 带来剩余价值的价值D 特殊等价物20、不会出现通货膨胀的现象是在()A 社会主义条件下B 简单商品经济条件下C 纸币流通条件下D 金属货币流通条件下二、多项选择1、商品经济与市场经济的关系是()A 二者既有区别又有联系B 二者的内涵不同C 商品经济是市场经济存在与发展的基础D 市场经济是商品经济存在与发展的基础E 市场经济是市场对资源配置起基础作用的经济运行方式2、货币()A 是专门起一般等价物作用的特殊商品B 是价值的体现和化身C 的出现,使商品内部的矛盾外化为商品和货币的矛盾D 体现着商品经济条件下商品生产者之间的社会经济关系E 的基本职能是流通手段和支付手段3、下列几种情况中,货币执行支付手段职能的有()A 商品的赊购赊销B 上缴租金、税收C 购买商品D 领取工资E 支取利息4、商品价值量的变动受下列因素影响()A 它和劳动生产率的高低成正比B 它和社会必要劳动时间成正比C 它和劳动生产率高低成反比D 它和社会必要劳动时间成反比E 它和自然资源利用情况成反比5、市场机制主要包括()A 供求机制B 竞争机制C 价格机制D 价值机制E 货币运行机制6、在商品经济下,价格()A 形成的基础是价值B 受供求关系的影响C 受纸币发行量和国家经济政策的影响D 直接受银行利息率变动的影响E 与货币价值的变化成反比7、从历史上看商品经济产生的前提条件是()A 社会分工的存在B 伴随私有制的产生生产资料和劳动产品属于不同所有者C 随生产力发展和个体劳动有了可能性D 劳动者共同占有生产资料和劳动产品E 社会化大生产的出现8、价值形式发展所经历的阶段包括()A 偶然的价值形式B 扩大的价值形式C 一般的价值形式D 货币形式E 相对价值形式9、一个物品要成为商品必须()A 能满足人们某种需要B 是劳动产品C 满足他人或社会消费的需要D 是为市场交换而生产的有用的劳动产品E 通过有代价的交换方式来满足他人的需要上升,表明这个时期社会总需求减少。

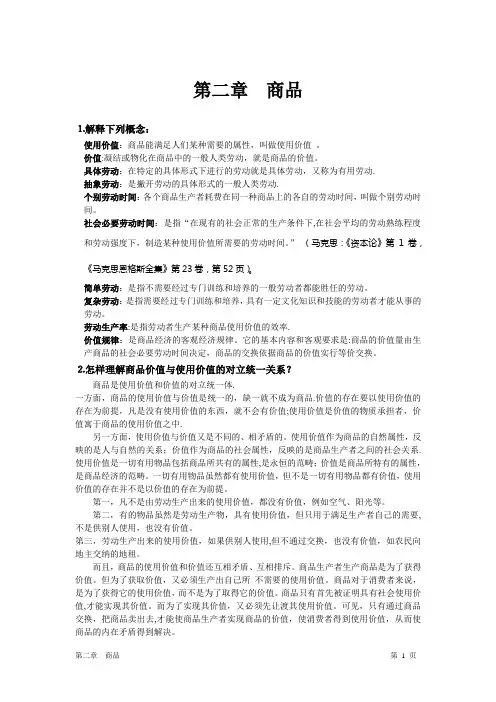

第⼆章商品和货币 名词解释 1、商品:是为市场交换⽽⽣产的有⽤劳动产品。

2、商品⽣产:是以交换为⽬的⽽进⾏的⽣产。

3、商品交换:是商品的相互让渡或买卖。

4、商品经济:是以商品⽣产和商品交换为内容,直接以交换为⽬的进⾏⽣产的经济形式。

5、社会分⼯:是社会劳动划分和独⽴化为不同部门和⾏业的分⼯。

6、使⽤价值:是物品的有⽤性或效⽤,即物品能够满⾜⼈们某种需要的属性。

它体现了商品的⾃然属性。

7、价值:是在商品中⽆差别的⼀般⼈类劳动的凝结。

它体现了商品的社会属性。

8、具体劳动:是指⽣产⼀定使⽤价值的具有特定性质、⽬的和形式的劳动。

它反映的是⼈与⾃然之间的关系。

9、抽象劳动:指撇开⼀切具体形式的⽆差别的⼈类⼀般劳动。

它体现着商品⽣产者之间的经济关系,是劳动的社会属性。

10、社会必要劳动时间:是在现有的社会正常的⽣产条件下,在社会平均的劳动熟练程度和劳动强度下,制造某种使⽤价值所需要的劳动时间。

11、个别劳动时间:是⽣产某种商品的各个商品⽣产者各⾃花费的劳动时间。

12、社会价值:是由社会必要劳动时间所决定的价值量。

13、个别价值:是由各个商品⽣产者的个别劳动时间所形成的价值量。

14、劳动熟练程度:是指劳动经验的丰富程度和劳动技术⽔平的⾼低程度。

15、劳动强度:是指单位时间内劳动消耗的程度。

16、简单劳动:是不需要经过专门训练和培养的⼀般劳动者都能从事的劳动。

17、复杂劳动:是需要经过专门训练和培养,具有⼀定⽂化知识和技术专长的劳动者所从事的劳动。

18、劳动⽣产率:指劳动的⽣产效率或能⼒。

通常由单位时间内⽣产的产品数量或单位产品所耗费的时间来表⽰。

19、社会劳动:是指商品⽣产者的劳动,是提供给社会的,构成社会总劳动的组成部分,其劳动具有社会性质。

20、私⼈劳动:是指以私有制为基础的商品经济中,商品⽣产者的劳动是按照⾃⼰私⼈的利益和要求所进⾏的,其劳动具有私⼈性质。

21、价值形式:是商品价值的表现形式,即交换价值。

第二章商品和货币一、名词解释题1.商品经济2.市场经济3.商品4.价值5.社会必要劳动时间6.劳动生产率7.货币8.价值规律二、单项选择题1.有使用价值的东西()。

①一定有价值②一定没有价值③有交换价值④不一定有价值2.决定商品交换价值的是()。

①使用价值②商品的效用③供求关系④价值3.不同的商品之所以能够互相交换,是因为()①有相同的效用②使用价值大小相等③都有价值④能满足交换双方的需要4.凝结在商品中的无差别的一般人类劳动是()。

①体力劳动②具体劳动③抽象劳动④脑力劳动5.体现在商品中劳动的二重性是指()。

①商品的使用价值②具体劳动和抽象劳动③简单劳动和复杂劳动④活劳动和物化劳动6.价值的实体是指()。

①商品的使用价值②商品体本身③一般人类劳动或抽象劳动④社会必要劳动时间7.具体劳动和抽象劳动是()。

①同一劳动过程的两个方面②生产过程中的两次劳动③生产过程过程中先后出现的两次劳动④生产商品的两种劳动8.以私有制为基础的商品经济的基本矛盾是()。

①使用价值和价值物矛盾②具体劳动和抽象劳动的矛盾③私人劳动和社会劳动的矛盾④个别劳动时间和社会必要劳动时间的矛盾9.决定社会必要劳动时间变化的是()。

①具体劳动②抽象劳动③生产关系④劳动生产率10.在商品的价值形式中,1只绵羊=2把石斧,或件上衣,或斤粮食,或=1克黄金,或一定量其他商品,属于()。

①简单的或偶然的价值形式②总和的或扩大的价值形式③一般的价值形式④货币形式11.在1只绵羊=2把石斧的交换中,1只绵羊的价值是通过2把石斧的()表现出来。

①价值②价格③使用价值④交换价值12.商品价值的内在尺度是()。

①使用价值②交换价值③劳动④价格13.商品价值量的大小是由()决定的。

①商品的质量②商品的供求关系③商品中包含的转移的劳动量大小④生产商品的社会必要劳动时间14.货币的本质是()①带剩余价值的价值②固定的充当一般等价的特殊商品③商品的交换媒介④流通的手段15.商品经济的基本规律是()。

马克思政治经济学批判《商品》马克思的政治经济学批判《商品》主要集中在他的著作《资本论》中。

在这本著作中,马克思对商品进行了深入的分析和批判。

以下是对他的批判的详细解释:1. 商品的本质:马克思认为,商品是社会生产关系的产物。

在商品社会中,人们通过交换商品来满足自己的需求。

商品具有使用价值和价值两个方面。

使用价值是指商品的实际使用效用,而价值是指商品的交换价值。

马克思认为,商品的价值是由劳动时间决定的。

2. 商品的交换价值:马克思对商品的交换价值进行了批判。

他认为,商品的交换价值是由商品的劳动价值决定的。

劳动价值是指生产商品所需要的劳动时间。

然而,马克思指出,在商品社会中,劳动价值被转化为交换价值,从而导致了商品的货币形式的出现。

3. 商品的货币形式:马克思批判了商品的货币形式。

他认为,货币是商品交换的普遍等价物。

货币的出现使得商品的交换更加便利,但也带来了一系列的问题。

货币作为一种特殊的商品,具有独特的特征,如可分割性、持久性和稀缺性。

4. 商品的剩余价值:马克思对商品的剩余价值进行了批判。

剩余价值是指劳动者创造的价值超过其自身劳动力价值的部分。

马克思认为,剩余价值的产生是由于资本家占有劳动者创造的剩余劳动。

他批判了资本家剥削劳动者的行为,并提出了无产阶级革命的解决方案。

总的来说,马克思对商品进行了深入的分析和批判,揭示了商品社会中存在的阶级矛盾和剥削问题。

他的政治经济学批判《商品》为后来的马克思主义理论奠定了基础,并对社会主义和无产阶级革命产生了重要影响。

“马克思主义政治经济学”学习笔记第二章1、简单商品经济的基本矛盾。

(为什么说私人劳动和社会劳动的矛盾是以私有制为基础的商品经济的基本矛盾)答:⑴在简单商品经济中,生产资料私有制和社会分工这两个条件的存在,客不雅上决定着商品生产者的劳动必然具有私人劳动和社会劳动两重属性。

劳动的社会性要求商品生产者所生产的商品符合社会的需求,而劳动的私人性又往往使商品不能符合社会的需求,从而导致私人劳动与社会劳动发生矛盾。

⑵简单商品经济的基本矛盾是私人劳动和社会劳动的矛盾。

这是因为:第一,这一矛盾是商品内在各种矛盾的根源,这些矛盾包罗具体劳动和抽象劳动的矛盾,使用价值和价值的矛盾。

第二,这一矛盾决定着私有制商品经济的产生和发展的全过程。

第三,这一矛盾决定着私有制下商品生产者的命运。

2、价值规律为什么自发地促进生产力的发展?答:商品生产者改进了生产技术,改善了生产经营办理,提高了劳动生产率,他生产商品的个别劳动时间就会低于社会必要劳动时间,从而使商品个别价值低于社会价值,但仍可按照社会价值销售商品,就可获得较多盈利;反之,就会收入较少,不能盈利,甚至亏本。

所以,商品生产者为了降低其生产商品的个别价值,以获得更多的经济利益和在竞争中取胜,便力求采用先进技术,改进生产方法,改善经营办理,提高劳动生产率,从而促进了社会生产力的发展。

3、价格机制作用。

答:价格机制对社会经济的运行和发展起着多方面的调节作用。

它可以调节生产和投资的标的目的及规模,即调节资源的配置,并可以调节商品供求关系,调节消费需求标的目的和结构,调节收入分配,调节技术进步和经营办理,从而起着鞭策和引导社会经济发展的作用。

4、怎样决定商品价值的大小?答:商品价值是人类一般劳动的凝结,因而商品的价值量就是由生产商品所耗费的劳动量决定的。

不取决于个别劳动时间,取决于社会必要劳动时间,社会必要劳动时间决定商品的价值量。

5、什么是货币流通规律?必然时期内流通中所需货币量取决于哪些因素?答:货币流通规律就是必然时期内商品流通过程中所需货币数量的规律。

考研政治马政经第二章常考知识点汇总(二)三、商品经济的基本原理1.商品的二因素和生产商品的劳动的二重性商品是用来交换的劳动产品,具有使用价值和价值两个因素。

使用价值是商品的自然属性;价值是商品的社会属性,体现商品生产者之间相互比较劳动和交换劳动的经济关系。

商品是使用价值和价值的统一体。

商品的二因素是由生产商品的劳动具有二重性决定的。

生产商品的劳动,一方面是具体劳动,另一方面是抽象劳动。

劳动二重性理论是马克思的重大贡献,是理解马克思主义政治经济学的枢纽。

2.商品的价值与价值量商品的价值是质与量的统一。

价值的质是凝结在商品中的无差别的一般人类劳动。

价值的量是凝结在商品中的社会必要劳动时间的数量。

商品的价值量只能决定于生产该商品的社会必要劳动时间。

3.商品的价值量与劳动生产率的关系商品的价值量会随着劳动生产率的变化而变化。

商品的价值量与劳动生产率之间最基本的关系是:单位商品的价值量同生产该商品的劳动生产率成反比,而与体现在商品中的社会必要劳动时间成正比。

应该懂得,商品价值量决定于社会必要劳动时间,而社会必要劳动时间取决于部门平均劳动生产率。

如果部门平均劳动生产率不变,只是个别企业劳动生产率发生变化,那么单位商品的价值量则不变。

4.简单商品经济的基本矛盾私人劳动和社会劳动的矛盾是简单商品经济的基本矛盾。

因为私人劳动和社会劳动的矛盾,是商品内在各种矛盾的根源,它决定着私有制商品经济的产生和发展的全过程,决定着简单商品生产者在激烈竞争中的地位和命运。

5.价值形式的发展与货币的起源从商品交换发展的历史过程看,商品的价值形式经历了简单的、个别的或偶然的价值形式,总和的或扩大的价值形式,一般价值形式到货币形式。

货币形式是随着商品交换范围不断扩大、交换种类不断增加,要求将一般等价物固定在一种商品上的情况下产生的。

因此,货币形式是价值形式发展的完成形式。

6.货币的本质和职能货币是商品交换过程自发发展到一定阶段的产物,是商品内在矛盾发展的必然结果。