脑卒中后吞咽障碍的中医疗法研究进展

- 格式:pdf

- 大小:306.01 KB

- 文档页数:3

脑卒中后吞咽障碍康复护理研究进展吞咽障碍是导致脑卒中患者死亡和预后不良的独立危险因素,50%脑卒中患者发病后伴有不同程度的吞咽障碍。

早期采取针对性的康复护理策略,可促进患者吞咽功能的恢复。

标签:脑卒中;吞咽障碍;康复护理脑卒中已是我国发病率较高的疾病之一,急性卒中患者(5d以内)吞咽障碍发生率高达50%,卒中后伴有吞咽障碍的清醒卒中患者6个月内死亡率为33%,而无吞咽障碍的清醒卒中患者死亡率不足10%[1]。

现将脑卒中后吞咽障碍的中西医康复护理研究进展综述如下。

1脑卒中后吞咽障碍的发生机制及临床表现西医认为,脑卒中后吞咽障碍主要是梗死累及双侧皮质核束(假性球麻痹)或者累及延髓疑核及其发出的舌咽神经等(真性球麻痹),或者二者合并所致。

前者主要临床表现为吞咽困难、饮水呛咳、构音障碍及声音嘶哑等,咽反射有一定程度残留;后者其临床表现与假性球麻痹相似,但咽反射诱发极弱甚至消失,临床上以假性球麻痹更为常见[2]。

中医则将其归为”中风”“瘩痱”“喉痹”等范畴,主要病因为风、火、痰、瘀等阻滞经络,以致阴阳失调、气血逆乱、上扰神明、闭阻咽关舌窍所致[3]。

2脑卒中吞咽障碍患者护理现状脑卒中后吞咽障碍的康复已成为当今医学界研究的难点[4]。

有研究结果显示,超过20%的脑卒中患者首次发病后1年内死亡,约50%的幸存者生活不能自理,说明急性期后的患者康复情况值得关注。

最佳康复期在发病后6个月内。

3脑卒中后吞咽障碍的护理评估3.1才藤氏提出的吞咽障碍7级评价法7级正常范围:摄食咽下没有困难;6级轻度问题:摄食咽下有轻度问题,摄食时有必要改变食物的形态,如因咀嚼不充分需要食软食,但是口腔残留的很少,不误咽;5级口腔问题:主要是吞咽口腔期的中度或重度障碍,需要改善咀嚼的形态,吃饭的时间延长,口腔内残留食物增多,吞咽时需要他人的提示或者监视,没有误咽;4级机会误咽:用一般的方法摄食吞咽有误咽,但经过调整姿势或一口量的变化和咽下代偿后可以充分的防止误咽;3级水的误咽:有水的误咽,使用误咽防止法也不能控制,改变食物形态有一定的效果,吃饭只能咽下食物,但摄取的能量不充分;2级食物误咽:改变食物的形态没有效果,水和营养基本上由静脉供给。

76塞周耋生医堂!Q!!生!旦筮!!鲞箜!期堕!鱼巫坐:』!!!!型!Q13,!丝:!!,№:!针刺与康复治疗老年脑卒中患者吞咽障碍研究进展言枫王建美陈昊顾一煌曾庆琪[中图分类号]R735.7[文献标识码]A doi:10.3969/j.i ss n.1003-9198.2013.叭.025…,删,删】…,㈣,㈣’ot,删】_oI,oI,H脑卒中是老年人最为常见的疾病之一,而吞咽障碍是老年脑卒中患者常见的并发症,易导致吸入性肺炎、脱水、营养不良及心理障碍,严重影响患者生存质量。

目前对于老年卒中后吞咽障碍的治疗并无特异性治疗手段,临床上以康复训练为主要措施。

国内大量文献显示针灸疗法对于卒中后吞咽障碍的症状改善具有积极作用,且结合针刺、康复训练在内的综合疗法优于单纯针灸治疗或康复训练,现就近年来针刺与康复训练相结合治疗本病的临床研究进展综述如下。

1针刺结合康复训练治疗脑卒中吞咽障碍疗效1.1项针与康复训练相结合根据腧穴的近治作用和根结标本学说,颈项部腧穴是针刺治疗脑卒中的首选穴位,选择颈项部有效的针刺点和针刺深度,可以通过不同水平的不同机制实现调节吞咽过程中的咽阶段的精细与协调方面的能力,改善患者吞咽功能。

罗卫平等…按随机数字表法将60例患者分为针刺配合吞咽训练组[年龄(60.5±6.21)岁]和单纯吞咽训练组[年龄(60.63±5.98)岁],针刺取穴以项针为主,取风府、风池、翳风、完骨、翳明、天突、人迎、头针运动区中下1/3、廉泉、外金津玉液、吞咽穴、提咽穴、地仓、颊车、水沟,承浆。

其中风池、翳风、翳明、完骨针向喉结方向,胀感传至咽部;人迎、提咽穴、吞咽穴直刺,取得窒息样针感;上作者单位:210036江苏省南京市,江苏建康职业学院(言枫,王建美,曾庆琪);210046江苏省南京市,南京中医药大学(陈昊,顾一煌)廉泉、外金津玉液向咽部直刺,要求针感强烈。

吞咽训练包括基础训练和摄食训练。

脑卒中吞咽障碍的中医康复脑卒中有着较高的致残率和致死率,严重危害了人们的身体健康和生命安全。

脑卒中的吞咽障碍是脑卒中患者中最常见的功能障碍,它是指患者在吞咽食物的过程中出现了异常的改变,表现为呛咳和哽咽等等,中医治疗在脑卒中疾病的康复中有着丰富的经验和历史,中医康复疗法众多,大多是自然物理疗法,疗效显著,受到了全球医学的广泛认可,下面我们来一起了解一下脑卒中患者出现吞咽障碍的中医康复治疗方法。

一、针刺治疗1.头针治疗。

头针治疗是指在患者头部进行选穴进行针刺治疗,取穴方法有:顶颞前斜线下2/5(双)、顶颞后斜线下2/5(双),结合额中线治疗。

通常采用透穴针刺方法,用每分钟六十次的针转速度进行捻转。

头针治疗结合对患者进行吞咽指导训练,可以提高患者脑卒中后假性球麻痹吞咽功能。

2.项针治疗。

项针治疗方法,比如供血新穴位,在人体风池穴下方一点五寸的位置,下面为椎动脉处,对风池穴和供血两穴位进行电针治疗,可以增加脊柱动脉的血流量,从而改善脑部供血问题,另外,比如治呛新穴,在人体舌头骨和甲状软骨上面的切迹之间,用针刺入后流经皮肤,甲状舌骨正中韧带的部位,舌骨会有明显的感觉,在此穴位进行针刺后不要留针,旋转几次后便将针取出,其治疗效果明显,可以治疗患者喝水引起的呛咳症状,所以命名为治呛。

项针针刺对脑卒中患者,不论其是真性麻痹症状还是假性,都可以取得良好的治疗效果,另外,在进行针刺期间,对患者进行吞咽指导康复训练,可以将预后改善的更加良好。

3.舌针。

舌针治疗主要是在患者的舌头部位取穴,通过刺激舌头部位的穴位可以有效的改善大脑的血液循环,增加脑部供血量。

与此同时,可以通过刺激舌头敏感部位,刺激中枢神经系统,从而有利于患者的吞咽反射弧的重新建立。

对舌头针刺可以有效的改善患者的吞咽功能,改善环咽肌失弛的情况。

4.通关利窍针刺法。

通关利窍针刺法主要是以调神导气,滋补三阴,通关利窍三点为主要治疗原则,可以有效的改善患者中风后假性延髓麻痹,改善患者的语言障碍和吞咽障碍,提高患者的生命质量。

脑卒中吞咽功能障碍的治疗新进展脑卒中,这一严重的疾病,不仅给患者的身体带来巨大的创伤,还常常导致吞咽功能障碍这一棘手的问题。

吞咽功能障碍不仅影响患者的营养摄入和生活质量,还可能引发一系列并发症,如误吸导致的肺炎等。

幸运的是,随着医学技术的不断进步,针对脑卒中吞咽功能障碍的治疗方法也在不断更新和发展。

首先,我们来了解一下脑卒中后吞咽功能障碍的发生机制。

脑卒中会损害大脑中控制吞咽的神经通路,导致吞咽肌肉的力量、协调性和感觉出现异常。

这可能表现为吞咽启动困难、吞咽过程中食物残留、呛咳等症状。

传统的治疗方法包括吞咽训练、饮食调整和康复护理等。

吞咽训练通常由专业的康复治疗师指导,通过一系列的练习来增强吞咽肌肉的力量和协调性。

例如,进行吞咽动作的重复练习、舌头的运动训练等。

饮食调整则是根据患者的吞咽功能状况,选择合适的食物质地和进食方式,以减少误吸的风险。

然而,近年来,新的治疗手段不断涌现,为患者带来了更多的希望。

神经电刺激治疗是其中的一项重要进展。

通过在颈部或咽部施加特定的电刺激,可以激活吞咽相关的神经肌肉,改善吞咽功能。

这种治疗方法具有无创、可调节等优点,在临床应用中取得了一定的效果。

还有一些药物治疗的新探索。

某些药物被发现可以改善神经功能的恢复,从而间接促进吞咽功能的改善。

例如,一些促进神经修复和保护的药物,在临床试验中显示出了一定的潜力。

虚拟现实技术也逐渐应用于吞咽功能障碍的治疗。

通过创建虚拟的吞咽场景,让患者在沉浸式的体验中进行训练,提高其积极性和参与度,从而增强治疗效果。

此外,生物反馈治疗也成为新的关注点。

它利用仪器监测患者吞咽时的生理信号,如肌肉电活动等,并将这些信息实时反馈给患者,让患者能够直观地了解自己的吞咽情况,从而调整吞咽动作,提高吞咽的准确性和有效性。

中医治疗在脑卒中吞咽功能障碍的治疗中也发挥着独特的作用。

针灸疗法通过刺激特定的穴位,调节气血流通和神经功能,有助于改善吞咽障碍。

中药调理则从整体上调节患者的身体机能,促进康复。

脑卒中患者吞咽障碍的康复护理研究进展脑卒中是一种多发病,可合并吞咽障碍等多种并发症,吞咽障碍是导致脑卒中患者死亡和预后不良的主要危险因素之一,早期采取针对性的康复护理措施,可促患者吞咽功能的恢复。

现从脑卒中患者吞咽障碍的发生机制、临床表现及康复评定等方面进行综述,找出切实有效且具有临床价值及社会效益的护理措施,为有吞咽障碍的脑卒中患者提供康复护理指导。

吞咽障碍是指固体或液体从口腔至胃的传递过程中出现运动障碍或传送延迟。

它是脑卒中患者的常见症状[1]。

脑卒中患者吞咽功能障碍的发生率可高达45%,占全部吞咽功能障碍者的25%[2],主要表现为饮水呛咳、吞咽困难、语言障碍,常可引起吸入性肺炎,甚至窒息死亡。

患者可因进食困难导致营养摄入不足,部分患者还会出现抑郁、进食恐惧、社会隔绝等负性心理,严重影响患者的身心健康、康复效果和生活质量。

因此对脑卒中后吞咽障碍患者进行及时正确的评估,采取针对性的康复护理措施,有着十分重要的临床意义。

1 脑卒中后吞咽障碍的发生机制脑卒中患者吞咽障碍是指与吞咽有关的中枢部位或神经损伤使吞咽的一个或多个阶段损伤而导致各种症状出现的一组临床综合征[3]。

正常吞咽过程分为口腔期、咽喉期、食管期[4]。

脑卒中后吞咽障碍主要发生在口腔期、咽喉期,由假性球麻痹或真性球麻痹引起。

前者主要是由大脑皮质或皮质脑干束损害所致,皮质损伤表现为咽反射延迟,而脑干损伤导致的吞咽障碍主要是咽阶段延长;后者是由舌咽、迷走、舌下神经等损害所致,临床上以假性球麻痹更为常见[5]。

2 脑卒中后吞咽障碍的护理评估及分级标准2.1 饮水实验1982年由日本学者洼田氏提出,是一种经典的床旁评估方法,观察所需时间和呛咳次数。

具体操作如下:患者取半卧位,将30 mL 37~40 ℃温开水以平常速度饮用,一次饮完无呛咳为吞咽功能Ⅰ级;分两次以上饮完无呛咳为Ⅱ级;一次饮完,但有呛咳为Ⅲ级;分两次饮完且呛咳为Ⅳ级;不能全部饮完,呛咳明显为Ⅴ级。

脑卒中吞咽障碍的康复治疗研究进展作者:王雪梅等来源:《健康必读·下旬刊》2012年第09期【中图分类号】R473.74 【文献标识码】A 【文章编号】1672-3783(2012)09-0497-01【摘要】:脑卒中是一种突然起病的脑血液循环障碍性疾病,它不但发病率高、复发率高、致残率也非常高,已成为危害人类健康和生命安全的难治性疾病之一。

吞咽障碍是脑卒中患者最常见的并发症之一。

研究表明,它的发生在很大程度上增加了营养不良的可能性[1],提升了肺炎的发病率[2],也会引起呛咳而导致窒息,甚至危及生命,还会增加患者的心理负担以及经济负担,使其生活质量下降。

因此,早期进行护理干预对于患者的身体以及心理康复有着非常重要的意义,近年来,国内外学者也对其进行了一系列的相关研究,现将其研究进展综述如下。

【关键词】:脑卒中;吞咽障碍;早期康复;研究进展1 吞咽障碍评价标准吞咽障碍是指食物从口腔到胃、贲门运送过程中受阻而产生咽部、胸骨后或食管部位的梗阻停滞感觉。

临床上一般根据洼田式饮水实验来评价其吞咽困难的程度。

方法:患者取坐位,像平常一样喝下30ml温水。

Ⅰ级:患者可以一次喝完30ml温水,无噎呛;Ⅱ级:分两次喝完,无噎呛;Ⅲ级:能一次喝完,有噎呛;Ⅳ级:分两次以上喝完,有噎呛;Ⅴ级:常常呛咳,难以全部喝完。

该实验方法操作简单,分级明确清晰,但是患者的主观感觉较为强烈,易产生误差。

孙伟平[3]对95例急性脑卒中患者进行FEES检查,以食物渗漏、穿透、误吸和潴留为主要观察指标,根据检查结果给予对应的治疗措施后,所有的患者均未出现严重并发症。

FEES检查对于急性脑卒中吞咽障碍的诊断和处理中是一个非常有价值的评估工具,它对于卒中后肺炎有较好的预测价值,且有较高的可行性、安全性和耐受性。

2 吞咽障碍康复治疗的相关性研究吞咽障碍作为脑卒中的并发症之一,给患者及其家属带来了严重的心理困扰以及心理负担,还时刻威胁着患者的生命安全。

近十年针灸治疗脑卒中后吞咽障碍的临床治疗进展【摘要】脑卒中后并发吞咽障碍将会严重影响患者病情康复及生活质量,本文就2003年1月1日——2012年12月31日期间公开发表在全国医学刊物上的针灸治疗脑卒中后吞咽障碍的文献进行归纳、分类、总结,对诸如体针、舌针、头针、耳针、穴位注射、电针联合放血疗法、针刺结合康复训练及针药并用等疗法有了系统性的认识。

同时,笔者客观分析目前中医科研工作和临床试验的优势及不足,提出这类问题需得到医学权威部门的高度关注和认可,才能促进针灸事业进一步发展。

【关键词】针刺;吞咽障碍;疗效doi:103969/jissn1004-7484(s)201306636 文章编号:1004-7484(2013)-06-3334-02目前,据相关报道证明脑卒中是危害人类生命健康的三大杀手之一(脑血管病,心血管病,癌症),多发于中老年人,是并发症较多的疾病之一,其中脑卒中后吞咽障碍发生率约占30-45%[1]。

吞咽障碍的发生常常导致患者营养摄入不足、吸入性肺炎、心理障碍,甚至有窒息的可能。

因此,如何更加积极、有效地治疗该病成为广大医务工作者共同的难题,西医对该病的治疗主要有一般常规内科支持治疗、康复训练、物理及放置鼻胃管、鼻空肠管、经皮内镜下胃造口(peg)、经皮内镜下空肠造口术(pej)等吞咽替代治疗[2],其治疗效果尚不确切。

祖国医学中,将脑卒中后吞咽困难归属于“中风舌本病”“喑痱”“喉痹”等范畴,病机为本虚标实,关窍不利,以“通关利窍”为治疗大法,对其治疗显示出了独特的疗效,笔者总结了近十年有关针灸治疗脑卒中后吞咽障碍的临床进展,现综述如下。

1 体针治疗石江伟、于涛[3]等将181例中风后吞咽障碍的患者随机分为针刺组、对照组、假针刺组。

针刺组予以针灸治疗,对照组予以康复训练结合经皮电刺激治疗,假针刺组以假针刺结合经皮电刺激观察。

针刺主穴:风池,完骨,翳风,上廉泉,人迎。

配穴:舌体运动障碍加内大迎;唇闭合不全,咀嚼运动受限加太阳、下关、地仓、颊车;咽反射迟钝或消失,点刺咽后壁6次。

脑卒中后吞咽障碍的评估及康复治疗进展吞咽障碍是脑卒中患者常见的并发症之一,严重影响患者的生活质量和健康状况。

对脑卒中后吞咽障碍进行准确评估,并采取有效的康复治疗措施,对于促进患者吞咽功能恢复、减少并发症具有重要意义。

一、脑卒中后吞咽障碍的发生机制脑卒中后吞咽障碍的发生与多种因素有关。

首先,脑卒中可能导致大脑皮质、皮质下结构以及脑干等部位受损,影响吞咽中枢的正常功能。

其次,神经肌肉损伤会导致吞咽相关肌肉的力量、协调性和灵活性下降。

此外,感觉障碍也可能影响患者对食物的感知和吞咽反射的触发。

二、脑卒中后吞咽障碍的评估方法1、临床评估医生通过询问病史、观察患者的吞咽动作、进行口腔和喉部检查等方法,初步了解患者的吞咽情况。

包括观察患者饮水时是否出现呛咳、吞咽后口腔内是否有残留食物等。

2、吞咽造影检查这是评估吞咽障碍的“金标准”。

患者在 X 线下吞食造影剂,医生可以动态观察吞咽过程中各个阶段的情况,如口腔期、咽期和食管期的运动、协调性以及有无异常滞留、反流等。

3、纤维喉镜吞咽功能检查通过纤维喉镜直接观察喉部结构和吞咽时的运动情况,评估声带的闭合、会厌的活动以及食物是否进入气道等。

4、吞咽功能量表评估常用的量表如洼田饮水试验,让患者喝下一定量的水,根据饮水过程中的表现评估吞咽功能。

三、脑卒中后吞咽障碍的康复治疗进展1、基础训练包括口腔感觉训练、口腔运动训练和吞咽姿势调整。

口腔感觉训练如冷刺激、触觉刺激等,以提高口腔感觉敏感度;口腔运动训练包括唇部、舌部和下颌的运动训练,增强肌肉力量和协调性;吞咽姿势调整如低头吞咽、转头吞咽等,有助于改善吞咽功能。

2、吞咽电刺激治疗通过电刺激吞咽相关肌肉,促进肌肉收缩和神经功能恢复。

常见的有电刺激咽部肌肉、舌骨上肌群等。

3、球囊扩张术对于环咽肌失弛缓导致的吞咽障碍,可采用球囊扩张术,通过扩张环咽肌来改善吞咽通道的通畅性。

4、吞咽生物反馈治疗利用仪器监测吞咽过程中的生理参数,如肌肉电活动、压力等,并将这些信息反馈给患者,帮助患者调整吞咽动作。

中医针灸联合康复训练治疗脑卒中后吞咽功能障碍脑卒中是指由于脑出血或脑梗死等原因,导致的脑血管意外,从而影响大脑的功能。

导致神经系统,或运动感觉系统出现的一些功能障碍,或吞咽言语、认知知觉功能障碍,具有高发病率、高致死率、高致残率的特点。

其预后因发病部位、病变范围、患者体质、是否合并基础疾病等而异,一般来说呈现发病快、病情重、病程长、合并症多、预后不佳的特点,因为脑细胞是不可再生的细胞,脑卒中会导致脑细胞缺血缺氧而功能受损,病变核心区域脑细胞一旦死亡,就不可再生,因此脑卒中患者预后较差,发生后遗症几率高。

脑卒中的患者出现吞咽功能障碍的比例也较高,合并吞咽功能障碍的患者会出现吞咽困难、饮水呛咳,进食困难,一方面导致患者饮食营养摄入不足,可能出现营养不良,进而影响身体抵抗力;另一方面吞咽功能障碍,也会增加误吸的风险,发生气道异物或坠积性肺炎,甚至发生窒息危及患者的生命;长期吞咽功能障碍患者常对进食产生心理恐惧,出现心理疾患。

所以应及早对患者采取积极有效的综合治疗措施,中医针灸联合康复训练对改善脑卒中患者的吞咽功能障碍疗效确切,十分必要。

1.中医针灸在脑卒中后吞咽功能障碍的应用吞咽障碍是指由于下颌,双唇,舌头,咽喉,食道括约肌以及食道的结构或功能的损伤导致不能顺畅的将食物由口腔运送至胃内而达到吸收,就是我们的吞咽的器官出现直接的损伤而导致的吞咽异常。

中风吞咽功能的障碍是临床上常见的合并症,严重者影响正常的进食,出现吃饭喝水时呛咳,从而恐惧喝水进食,长时间导致心理阴影,进而出现营养不良或脱水。

患者总是出现吞咽障碍,进食困难,不能正常的摄取人体营养物质,包括蛋白质等等,容易出现消瘦,全身乏力,水电解质平衡紊乱比如:低钾血症,低钙血症等,严重时可能危及生命。

中医可以根据症状及舌象脉象进行辨证施治,也可以采用针灸治疗,针灸取穴和治疗都是应按照中医辨证后确定治疗方法,或熄风通络,或化痰安神,或醒脑开窍,达到改善吞咽功能的目的。

中医药对脑卒中的治疗研究进展脑卒中,又称中风,是由于脑血管疾病引起的脑部血液供应不足所导致的病症。

脑卒中是严重威胁人们生命和健康的疾病,其主要表现为突发性头痛、麻木、语言障碍、肢体无力等症状。

传统的西医治疗方法主要以溶栓、手术和药物为主。

然而,随着对中医药的深入研究,越来越多的研究表明中医药在脑卒中的治疗方面取得了显著的进展。

一、中药治疗脑卒中的研究进展中医药治疗脑卒中有数千年的历史,其疗效在临床实践中得到了验证。

目前,已有多项研究证实了一些中药在脑卒中治疗中的有效性。

首先是丹参。

丹参是中国传统草药中的一种,具有活血化瘀、祛痰止咳的作用。

多项研究表明,丹参能够改善脑缺血再灌注损伤,促进新生血管形成,减轻脑组织损伤。

其次是冬虫夏草。

冬虫夏草是一种珍贵的中药材,具有抗氧化、抗炎、免疫调节等多种作用。

研究发现,冬虫夏草能够改善脑缺血再灌注损伤,减轻脑水肿,增加脑组织的神经元存活率。

此外,延胡索、红花、川芎等中药也被广泛应用于脑卒中的治疗中。

这些中药均具有活血化瘀、祛痰止咳、祛风解表等功效,能够改善脑血液循环,促进脑组织的恢复和修复。

二、针灸治疗脑卒中的研究进展针灸作为中医药的重要组成部分,也被广泛应用于脑卒中的治疗中。

针灸治疗脑卒中通过在特定穴位刺激,调节脑血流、改善血液循环,促进脑组织的修复。

近年来的研究表明,针灸能够显著改善脑卒中患者的神经功能,提高生活质量。

例如,一项研究发现,针灸治疗可使脑卒中患者的运动功能得到明显改善,并能够减轻肢体无力、语言障碍等症状。

此外,针灸还可以减轻脑卒中引起的吞咽障碍、抑郁症状等,并具有一定的保护作用,减少脑组织的进一步损伤。

三、中医药联合西医治疗脑卒中的研究进展中医药与西医结合治疗脑卒中已成为当前研究的热点。

通过中医药的辅助治疗,可以有效提高脑卒中患者的生活质量,减轻后遗症。

临床研究表明,中医药与常规西医治疗相结合,可以改善脑卒中患者的神经功能和日常生活能力。

例如,一项研究发现,将中药与抗血小板药物联合应用,能够显著减少脑卒中的发生率及并发症,提高患者的存活率。

脑卒中吞咽功能障碍病患的中医康复护理分析【摘要】脑卒中是一种常见的脑血管疾病,其吞咽功能障碍给患者的康复造成了较大困难。

本文从中医的角度出发,对脑卒中吞咽功能障碍病患的康复护理进行了分析和总结。

中医认为脑卒中吞咽功能障碍是气机不畅的表现,治疗原则为疏通气机、补益脾胃。

康复护理方法包括针灸、中药疗法、推拿按摩等,有效改善患者的吞咽功能。

通过培训病患相关的康复护理技术,可以提高患者的生活质量和自理能力。

中医康复护理在脑卒中吞咽功能障碍病患中起到了重要作用,值得进一步推广和研究。

展望未来,可以加强中医康复护理技术的培训和应用,为脑卒中患者提供更好的康复服务。

通过本文的研究,可以为脑卒中吞咽功能障碍病患的康复提供一定的参考和借鉴。

【关键词】脑卒中、吞咽功能障碍、中医康复护理、认识与分析、治疗原则、康复护理方法、技术培训、应用、作用、展望与建议、总结。

1. 引言1.1 背景介绍:脑卒中是一种常见的中枢神经系统疾病,其发病率和致残率较高,给患者和家庭带来了重大的身体和经济负担。

脑卒中吞咽功能障碍是脑卒中患者常见的并发症之一,严重影响患者的生活质量及康复效果。

吞咽功能障碍可能导致吞咽困难甚至误吸,增加感染和肺部并发症的风险,甚至危及生命。

传统中医理论认为脑卒中吞咽功能障碍的发生与气血不畅、痰浊内盛、脏腑功能失调等因素密切相关。

中医康复护理在脑卒中吞咽功能障碍的治疗中具有独特的优势,能够调整气血运行、祛痰化瘀、激发脏腑功能,促进患者吞咽功能的恢复和康复。

本文旨在通过对脑卒中吞咽功能障碍的中医康复护理进行分析和探讨,为临床应用提供指导,并为患者的康复提供更多的选择和希望。

中医康复护理的研究与实践对于改善患者的症状、促进康复、提高生活质量具有重要的意义。

1.2 研究意义脑卒中是一种常见的脑血管疾病,患者在发病后往往伴随着吞咽功能障碍。

这种功能障碍不仅会影响患者的生理健康,还会对患者的生活质量和康复产生严重影响。

对脑卒中吞咽功能障碍病患的中医康复护理进行研究具有重要的意义。

针灸治疗36例脑卒中后吞咽障碍的临床效果研究目的:本文就针灸治疗脑卒中后吞咽障碍患者的临床效果进行研究及探讨。

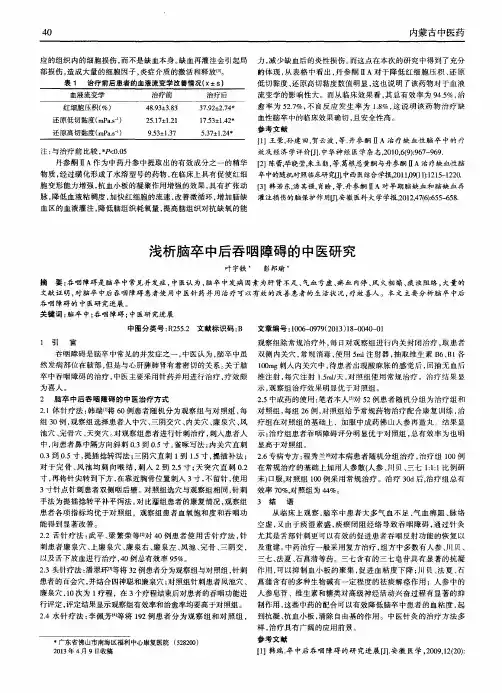

方法:选取笔者所在医院2013年7月-2016年7月收治的72例脑卒中后吞咽障碍患者,按照入院顺序单双号进行分组,参照组(n=36)患者予以常规治疗法,试验组(n=36)在常规疗法基础上进行针灸治疗,比较两组患者的治疗总有效率、Burke评分及VFSS评分。

结果:试验组患者的治疗总有效率比参照组更高,试验组患者Burke评分、VFSS评分的改善程度明显优于参照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。

结论:应用针灸法治疗脑卒中后吞咽障碍效果理想,可有效改善患者的吞咽功能,具有较高的临床实践价值。

标签:针灸;脑卒中;吞咽障碍;治疗总有效率脑卒中是中老年人群的常见脑血管疾病,又被称为脑血管意外,具有致死致残率高等特点[1]。

吞咽功能障碍是该类患者的常见并发症,对其日常饮食、生活质量及身体健康带来了严重影响。

本文为探究卒中后吞咽障碍的有效疗法,对笔者所在医院近3年收治的部分患者采用中医针灸疗法,效果较为理想,现将研究过程及数据作如下汇报。

1 资料与方法1.1 一般资料选择2013年7月-2016年7月在笔者所在医院接受治疗的卒中后吞咽功能障碍患者72例作为此次研究对象,按照入院顺序单双号进行分组,参照组(n=36)与试验组(n=36)。

试验组男20例,女16例;年龄52~76岁,平均(64.2±3.0)岁;参照组男18例,女18例;年龄54~77岁,平均(64.6±3.3)岁。

两组患者年龄、性别等一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:所纳入的患者均符合脑卒中的相关诊断标准,病程在半个月以上,且伴有假性球痹症状。

所有患者及其家属对于此次研究均知情,已签署知情同意书。

排除标准:将意识障碍患者、精神障碍患者、合并严重感染患者予以排除。

并已将中途退出研究的患者、死亡患者及治疗期间出现严重不良事件患者剔除。

针灸治疗脑卒中后吞咽障碍【摘要】针灸是一种传统中医疗法,在治疗脑卒中后吞咽障碍方面发挥着重要作用。

本文从机制、临床应用研究、临床实践案例、注意事项和疗效评估等方面对针灸治疗脑卒中后吞咽障碍进行探讨。

研究表明,针灸可以通过调节神经系统和改善咽喉肌肉功能,有效改善吞咽功能。

临床实践案例显示,针灸治疗脑卒中后吞咽障碍取得显著效果。

在应用针灸治疗吞咽障碍时,也需要注意合理选穴和操作技术,避免不当操作引起不良反应。

针灸是治疗脑卒中后吞咽障碍的有效方法,未来可以通过进一步研究探索其更广泛的临床应用前景。

【关键词】针灸治疗、脑卒中、吞咽障碍、重要性、表现、作用、机制、临床应用研究、临床实践案例、注意事项、疗效评估、有效、未来研究方向、临床应用前景。

1. 引言1.1 针灸治疗脑卒中后吞咽障碍的重要性针灸治疗脑卒中后吞咽障碍的重要性还在于其综合治疗的特点。

针灸在治疗吞咽障碍的还可以促进患者整体健康的恢复,改善其生活质量。

针灸可以与其他常规治疗方法结合使用,提高治疗效果,减少康复时间,降低治疗成本。

针灸治疗脑卒中后吞咽障碍在康复医学中扮演着重要的角色,对于改善患者生活质量、降低医疗资源消耗具有积极的意义。

1.2 脑卒中后吞咽障碍的表现脑卒中后吞咽障碍是一种常见的并发症,严重影响患者的生活质量。

其主要表现包括吞咽困难、食物呼吸性窒息、咳嗽、吞咽无力等症状。

患者在进食时常常出现食物残留口腔或喉咙中,造成吞咽不畅的感觉。

有的患者在吞咽时出现咳嗽反射,甚至导致呕吐。

在严重的情况下,患者可能会发生食物误入气管而引起呼吸性窒息的危险。

1.3 针灸在治疗脑卒中后吞咽障碍中的作用1. 促进咽部肌肉功能恢复:针灸可以通过调节神经系统和肌肉系统的功能,促进脑卒中患者咽部肌肉的收缩和舒张,增强咽部肌肉的力量和协调性,改善吞咽功能。

3. 缓解吞咽困难症状:针灸可以缓解脑卒中患者的咽部疼痛、困难和不适感,改善吞咽过程中的协调性和舒适度,提高患者的吞咽效率和质量。