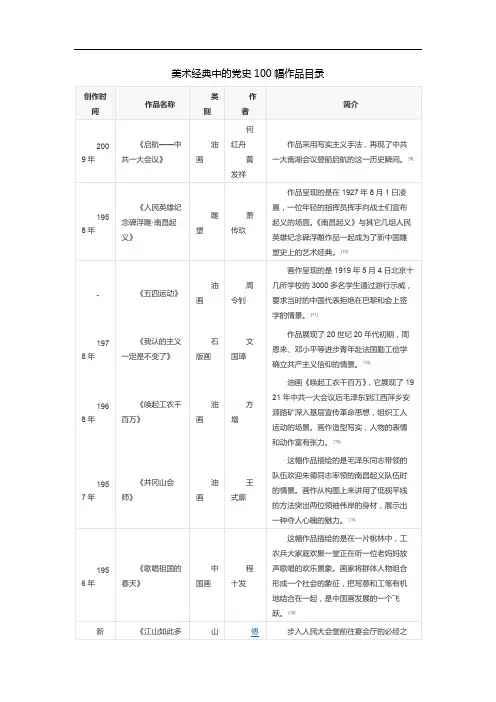

最新-历的今天192019年4月2019日中国现代雕塑家王朝闻出生 精品

- 格式:docx

- 大小:13.12 KB

- 文档页数:2

![[下载打印版本]王朝闻](https://uimg.taocdn.com/38a0ba216d175f0e7cd184254b35eefdc8d3150c.webp)

王朝闻与武强民间年画文艺理论家、美学家、雕塑家、艺术教育家王朝闻先生,抗战时期参加了华北文艺工作团,后在华北联合大学文艺学院美术系任教。

其间,他曾到武强南关考察民间年画,并将之引入教学,他带领广大师生,以年画形式宣传革命,反映时代生活,创作出大量具有现实意义的革命宣传画,使解放区的木刻版画艺术在中国现代版画史上写下了光辉的一页,被誉为“中国美术运动上的创举”。

建国后,王朝闻先生仍不忘对以前收集的武强年画作深入研究,他尤其钟情于武强民间漫画作品。

20世纪80年代,他专门写文章,赞颂武强年画艺人“砍头不怕风吹帽”的果敢。

先生于2004年暖冬辞世而去,中国艺坛陨落了一颗耀眼的巨星,中国失去了一位德高望重的先师,作为武强人,我们非敢哭己私,只为天下痛。

我们曾领略过先生用笔和刻刀创作的作品,也曾拜读过先生数十卷、近千万言美学专著中的部分章节,此刻,我们怎能不怀念这位走过近一个世纪人生的老人,以及他“夕不甘死”的奋斗人生?作为民间年画人,我们怎能不怀念先生那段倾情武强民间年画的岁月?1945年抗战胜利后,王朝闻先生离开延安鲁迅艺术学院,参加了华北文艺工作团,并转至张家口,于华北联合大学(后改为华北大学)文艺学院美术系任教。

1946年春,因战局变化,华北联大美术系转往冀中十一分区所在地辛集(当时武强县为其所辖)办学。

王朝闻和美术系教师莫朴(后任浙江美术学院院长),打听到隔着深县就是年画之乡武强,他们不顾严酷的战争环境,也不顾路途遥远,毅然赶往武强考察民间年画。

一方面,当时物质条件非常艰苦,学校美术教学有许多困难,尤其是在解放区,油画和中国画的制作材料很难弄到,只有木刻工具材料能自己想办法解决;另一方面,由于木刻版画自身复制能力强,特别符合解放区抗敌宣传、组织群众等工作需要,所以,他认为,木刻版画有着极其重要的教学意义。

其间,王朝闻和莫朴深入到武强农家,走画店,进作坊,与当地民间年画艺人广泛座谈,从年画风格到艺术形式,从创作初稿到刻版印制,虚心向民间艺人学习。

雕塑之于雕刻之乡--------再读王朝闻先生《雕塑雕塑》初读王朝闻先生的著作《雕塑雕塑》是一九九七年,那时是靠每月50元的生活费买的一本大部头“奢侈品”了。

乍一看书名似乎和写刘开渠先生的一本书《雕塑人生——刘开渠传》或有相近之处。

买来细读,确是如坠五里雾中,浩瀚的知识如潮汐海啸一般扑面而来。

王朝闻先生旁征博引、娓娓道来的文字竟是如此有意思,同时艰深的理论又令我赞叹和无奈——彼时接触雕塑刚3年的我实在是读起来费力得很,有时候一句话竟然要找很多别的书来辅助解读。

这本《雕塑雕塑》断断续续读了半年多,没看完一半就搁置起来了,后来没事的时候翻翻,一个小段一个小段地细嚼,仍是回味无穷。

直到2013年陈培一老师来曲阳谈起一本非常不错的雕塑类书籍时,在他未说书名之前就有或许是《雕塑雕塑》的预感,谜底揭破真的是王朝闻老先生写的《雕塑雕塑》。

陈老师向我们很激动地推荐这本书,他说这本书早就有了,对于雕塑创作者很适用。

《雕塑雕塑》系统地讲了中国审美与雕塑的结合,王朝闻先生智慧地用文字将雕塑美学阐释,洋洋洒洒地书写了四十五万字,并且字字珠玑,令人叹为观止。

相隔十几年再次品读,又会是怎样的一种重逢呢?王朝闻先生谈雕塑向来喜欢在日常生活中找到一个可以譬喻的事物,或者将一句俗语与审美联系起来,说来亦庄亦谐,读来可亲可敬。

王朝闻先生在《艺术美学丛书》的序里有一段“有心梳个乖乖头,只怪几根癞毛儿不争气”,带比喻性、象征性并且颇有幽默感,揭示了特定愿望和特定条件相对立的失意感,同时,这两句蕴含着条件论理论的俗语,对新时代雕塑创作和理论及雕塑美的认识活动,同样有它的积极意义。

王朝闻先生在这部3.3厘米厚的《雕塑雕塑》中,将论述观点共分了十四章,(或可戏称为“十四章经”)每部“经”里都渗透着沉甸甸的美学精华。

第一章《耐看与乏味》,没有值得玩味的雕塑当然是乏味的,即使做的再精致。

第二章《雕塑与非雕塑》,第三章《创造与反映》,第四章《意象与意蕴》,第五章《摹仿与虚构》,第六章《细节与整体》,第八章《形式美与形式》,第九章《基本形与美丑》,第十章《运动与矛盾》,第十一章《空间的虚与实》,第十二章《时间的真与幻》,第十三章《实境与神境》,第十四章《风格与人格》。

尧坝镇的风范——美学大家王朝闻故里寻访记钟永新蜀中近代艺术人物良多,其中合江尧坝王朝闻先生,艺术作品以雕塑见长,在美学研究方面也有许多成果,所提出的美学理论至今仍有启示意义。

2015年春节前夕,从泸州至合江拜访王朝闻故居,上高速即要半小时,路上只需20分钟,至合江后再打车到运营郊外线路的车站,正好有班车将赴尧坝,估算下过去1小时,短访30分钟,尚有1个半小时可返泸州,再坐班车回自贡,时正大年三十,故行程匆匆,一路赶赴。

汽车走走停停,约1小时终至尧坝,古街入口处有一牌坊,左下方为王朝闻故居,疾步进去,外屋宽敞,有王朝闻生平简介及学术著作展示,后屋不大,主要是卧室和厨房,整体呈现出川南小镇民居特征。

顺街前行,多为民居,有导演凌子风故居及电影《大鸿米店》拍摄地,此时头突然眩晕起来,热汗四溢,几难移步,仓皇间到镇上摩的区,撑着返回泸州汽车站,再返富顺回沿镇,一路煎熬无比。

2015年4月初稿2017年6月修改2018年2月修订附录:【王朝闻简介】王朝闻(1909~2004),雕塑艺术家,文艺评论家。

原名昭文,笔名纹石、廖化、席斯诃,合江县人。

自幼喜爱绘画艺术,后入杭州艺术专科学校学习雕塑。

抗战爆发后,在中共党组织的领导下从事革命文艺活动,发表小说、随笔。

继赴延安,先后在延安鲁迅艺术学院、华北联合大学艺术学院任教,从事美术创作。

中华人民共和国成立后历任中央美术学院教授、《美术》杂志主编、文化部文艺研究所顾问、中国文联委员、中国作家协会理事、中国美术家协会常务理事。

在文艺理论方面取得卓越成就,出版有《新艺术论集》、《面向生活》、《论艺术的技巧》、《一以当十》、《喜闻乐见》、《论凤姐》、《开心的钥匙》、《创作·欣赏与认识》等文艺论集和《王朝闻文集》三卷。

(来源:《四川百科全书》)【王朝闻故居】四川合江县尧坝镇【王朝闻故里相片】四川合江县尧坝镇王朝闻故居(2015-02-18 钟永新摄)【王朝闻作品选】。

王朝闻先生

语错位的问题。

因为王朝闻提出的齐白石“

,是在当时居主导地位的人民性话语体系中

立足民族艺术谱系,在充分论证齐白石艺术杰出性

与人民群众关系的基础上,史论结合,得出的结论

这与将其置于1957年之后才普遍出现的“和再度走强的阶级性话语体系中,视为一个

”式的强制阐释性结论,有着本质的不同

话语错位”也引发了我们对如何评价艺术史

人物和不同史学研究路径的思考。

一、《杰出的画家齐白石—祝贺齐白石的九十三岁寿辰》的版本问题

王朝闻的齐白石“人民画家”论主要出自

出的画家齐白石—祝贺齐白石的九十三岁寿辰以下简称“《杰出》”),其版本状况较为复杂需要加以辨析说明。

其一,《杰出》一文普遍被认为系“1952

《人民日报》刊文”[1],而这篇文章实际刊

《面向生活》,艺术出版社1954年出版

齐白石既在取材上不使用士大夫喜爱的梅

题材而采用劳动人民熟悉的瓜果作为主角

上又不同于文人画的轻淡而更接近中国民间美术的这与他来自民间又长期劳作有着很大的关

,王朝闻认为齐白石“用这特长来描写许多不被他们重视而符合人民趣味的事物,

”。

二是作品有趣味。

王朝闻认为:“齐白石的作品的优点之一,是有趣味。

”“有趣味”

其一是“使作品成为有趣的艺术”,

物与抒情的一致”;其二是“表现了健康的人的趣王朝闻强调,这种趣味与人民群众的精神生活有着密切联系。

他说,齐白石的“题材多是花鸟可是,这些题材的描写,不产生引人出世使情感颓废的坏作用,而是表现了健康的人的趣味而这种健康趣味是一种客观效果上的呈现。

我看王朝闻先生雕塑美学观作者:吴为山来源:《雕塑》2009年第03期首先,谈谈肖像神形的妙得问题。

关于肖像神形的问题,在民间的相命术和中国古代的画论中多有表述,且有许多规律。

例如以文字“甲、申、田、国、由、目”等来概括类比人物面形等。

我们看人物的面相,风调雨顺、沧海桑田的岁月流变会在其面部有所反映。

骨骼、肌肉、皮肤、五官……这些综合因素能折射出内心,牵动起灵魂。

在此方面,中国文学对肖像的描写成就杰出,绘画略逊,所憾者乃在于雕塑中的肖像艺术所存无几。

敦煌有唐代洪弋泥塑像,尚可称肖像雕塑。

李冰、王进等人物造像皆想象为之。

遗存于诸庙宇、洞窟之罗汉及供养人雕塑虽富于生活情趣和人物神韵,但与有名有姓的个性化“肖像雕塑”还不是一回事,且塑造手法和表情定格多偏程式化。

中国的雕塑史和艺术理论并没有给肖像雕塑留下“秘方”。

二十世纪上半叶,李金发、刘开渠、江小鶼、滕白也均以肖像雕塑著称于世,但细细推究,以中国传神论而融西洋之法并塑中国人之像,其实尚未取得成熟经验。

每一种“法”的诞生总蕴涵着民族的审美观和艺术之传统以及其时代特点。

西法传人之初,尚有解剖、结构等科学技术问题未及解决,何能奢谈“传神”?王朝闻先生是学者型艺术家。

他长于思辨、勤于发现、善于总结。

在雕塑方面虽非多产的艺术家,但他令人敬慕之处在于以思想贯穿于创作始终。

1992年9月5日,《文汇报》刊登了王朝闻《我为毛泽东塑像》一文,文中说:“我自觉比较满意的,是1950年接受为《毛泽东选集》做的浮雕像。

我确定年代特征为40年代,这一观者不会不同意。

难处在于究竟应当着重表现政治家、军事家、诗人和思想家这些多侧面性格特征的哪一面?我觉得作为《毛泽东选集》封面的浮雕像,应该突出表现他思想家的特点。

于是下决心稍稍缩小照片中固有的双眉之间和眉眼之间的距离。

着重表现一种似在思考的眼神。

总之,我力图使之在真实反映客观实际的同时也想对他表现出我未必和别人完全相同的主观感受。

”这段不长的文字提供了两个信息,一是塑造人物要选择好人物的年龄阶段。

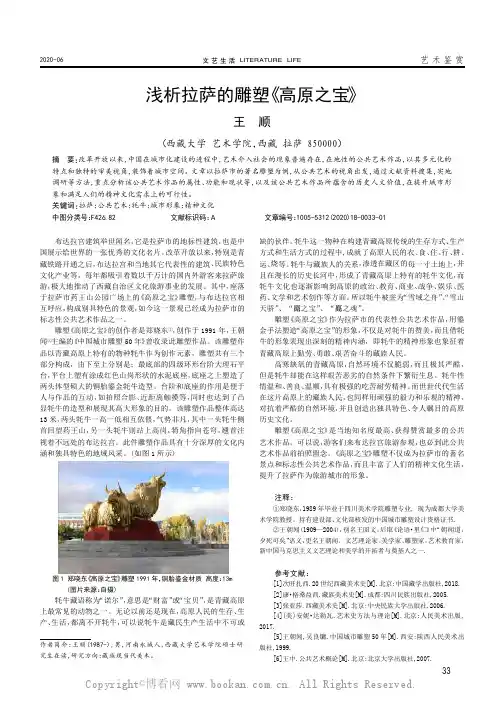

2020-06文艺生活LITERATURE LIFE浅析拉萨的雕塑《高原之宝》王顺(西藏大学艺术学院,西藏拉萨850000)摘要:改革开放以来,中国在城市化建设的进程中,艺术介入社会的现象普遍存在,在地性的公共艺术作品,以其多元化的特点和独特的审美视角,装饰着城市空间。

文章以拉萨市的著名雕塑为例,从公共艺术的视角出发,通过文献资料搜集,实地调研等方法,重点分析该公共艺术作品的属性、功能和现状等,以及该公共艺术作品所蕴含的历史人文价值,在提升城市形象和满足人们的精神文化需求上的可行性。

关键词:拉萨;公共艺术;牦牛;城市形象;精神文化中图分类号:F426.82文献标识码:A文章编号:1005-5312(2020)18-0033-01布达拉宫建筑举世闻名,它是拉萨市的地标性建筑,也是中国展示给世界的一张优秀的文化名片。

改革开放以来,特别是青藏铁路开通之后,布达拉宫和当地其它代表性的建筑、民族特色文化产业等,每年都吸引着数以千万计的国内外游客来拉萨旅游,极大地推动了西藏自治区文化旅游事业的发展。

其中,座落于拉萨市药王山公园广场上的《高原之宝》雕塑,与布达拉宫相互呼应,构成别具特色的景观,如今这一景观已经成为拉萨市的标志性公共艺术作品之一。

雕塑《高原之宝》的创作者是郑晓东①,创作于1991年,王朝闻②主编的《中国城市雕塑50年》曾收录此雕塑作品。

该雕塑作品以青藏高原上特有的物种牦牛作为创作元素,雕塑共有三个部分构成,由下至上分别是:最底部的四级环形台阶大理石平台,平台上塑有涂成红色山岗形状的水泥底座,底座之上塑造了两头体型硕大的铜胎鎏金牦牛造型。

台阶和底座的作用是便于人与作品的互动,如拍照合影、近距离触摸等,同时也达到了凸显牦牛的造型和展现其高大形象的目的。

该雕塑作品整体高达13米,两头牦牛一高一低相互依偎,气势非凡,其中一头牦牛侧首回望药王山,另一头牦牛则站上高岗,犄角指向苍穹,翘首注视着不远处的布达拉宫。

初窥王朝闻先生的美学堂奥1 2012年8月4日,一个多雨突然晴热的夏日,我和妻随亲戚去游四川省泸州合江县尧灞古镇。

尧灞古镇是合江最早的六大古寨和八大古镇之一,为北宋江阳到夜郎国的必经之道,北宋皇佑年间便是川黔要道上有名的驿站,素有“川黔走廊”之称。

在古镇入口处验过门票,穿过古镇的进士牌楼,再往前百步,这时,我突然抬头远望,令我又惊又喜的是,古街右侧一座临街建筑,竟悬“王朝闻故居”一匾!真没有想到,在这里我竟能拜谒王朝闻先生的故居。

故居是两进两层的传统蜀地木架为框的砖砌宅子,已被当地辟为王朝闻先生陈列馆。

入得故宅门,迎面是王朝闻先生一尊半身雕像,先生的书法作品,著作的各种版本,静在数个简陋的玻璃陈列柜内。

不见有讲解人员。

馆里的介绍文字说,王朝闻先生在这个宅子出生,并在这里度过童年和少年。

穿过展览区,往里,是王先生出生的房子和长辈的居室,还有客厅和厨房。

光线明亮起来了,眼前是一个长方形天井,地表布满了青苔,湿润而暗绿。

看着这方天井,我不禁想,少年王朝闻,后来能够成长为熟谙实践的美学家、卓越的文艺理论家、雕塑家和艺术教育家,艺术与学术活动横跨美术、文学、戏剧、电影、曲艺、民间文艺、摄影等领域,出版著述近千万言,为建设有中国特色的美学和文艺理论体系做出卓越贡献,这故居,与他,定然存在某种谕示式联系吧。

想当年,王朝闻必定也曾站在这天井里,长久地仰望过深邃、神秘的天空…… 2 突然拜谒王朝闻先生故居,于我,不仅是惊喜,更是荣幸。

因为,王先生一直是我非常崇敬和喜欢的美学导师。

二十世纪八十年代初,我还在南京气象学院攻读农业气象学专业。

那年整个寒假,我沉迷在王朝闻先生主编的《美学概论》里。

我家书柜中珍藏的《王朝闻学术论著自选集》和王朝闻先生的其他几部著作,乃其后得缘陆续搜购而得。

我尤其喜欢王先生基于艺术作品剖析鉴赏的理论文字。

依我看,与学院派美学家建构的美学体系不同,他的美学既是艺术家的美学,也是哲学家的美学,同时,也是作家的美学,能够给作家的创作以启示的美学。

王朝闻艺术风格论的研究一、王朝闻艺术风格论的理论渊源中国古典艺术理论是王朝闻美学思想体系的一个重要源头,对艺术风格的阐释自然也不例外。

他在对相关传统艺术理论的认识和把握基础上,吸收提炼出有关艺术风格的观点,并最终形成自己独特的艺术风格论。

他曾说中国传统的美学思想里,存在着许多关于艺术风格的精辟论述。

〔1〕他将古典画论、诗论、文论与自己的审美辩证法相统一来对艺术风格进行阐释。

艺术风格与作家性情的关系一直是古典文艺理论关注的焦点。

《周易•系辞》言将叛者,其辞惭。

中心疑者,其辞枝。

吉人之辞寡,躁人之辞多。

诬善之人,其辞游。

失其守者,其辞屈。

〔2〕就首次谈到了创作主体与个体性情的关系。

不同的性情导致不同的言辞,不同的言辞可以透露出不同的艺术风格。

之后,孟子继承了这个观点,他曾言诐辞知其所蔽,淫辞知其所陷,邪辞知其所离,遁辞知其所穷。

〔3〕讲的是观其言,知其人。

意思是创作主体的个体性情与艺术风格是相辅相成的,可以由此及彼,透过作品知其性情。

这些观点在杨雄那里得到了进一步的发展,他在《法言•问神》中云言,心声也;书,心画也;声画开,君子小人见矣。

声画者,君子小人之所以动情乎。

〔4〕言为心声,直接触及了创作个性与个体气质的关系。

上述观点都直接或间接的影响了王朝闻艺术风格论的形成,但真正在论及艺术家的个性所形成的作品的独特的美时,影响最大的还是刘勰的《文心雕龙》。

王朝闻曾指出要正确把握住作品不可替代的美,要对作品有独特的感悟和适当的评价,就不仅需要着眼于作品本身,也要研究不同人的气质个性,作家的风度往往就是作品的风度。

正如刘勰的论断贾生俊发,故文洁而体清;长卿傲诞,故理侈而辞溢;子云沈寂,故志隐而味深……〔5〕寥寥几句就将几人的为人和艺术风格评价得入木三分。

贾生俊发,因此为文也是高洁、清雅;而司马相如桀骜不驯,因此文章也言辞华丽、长于夸大。

据此,王朝闻亦认可,正是鲜明的艺术个性才有可能升华出独特的艺术风格。

既然艺术家个性的独特性才能使艺术风格不至于趋同,那艺术个性又是怎样形成的呢?在这一点上,王朝闻的观点也得益于刘勰。

古多精美,令美学家王朝闻赞美的安岳石刻,鬼斧神工,美轮美奂中国石刻之乡四川省安岳县,在中国石刻艺术史上上承云冈龙门,下启大足石刻,蜚声中外,远近闻名。

是目前我国已知的中国古代佛教造像遗址最集中的县,仅2000年普查,就已发现历代石窟造像218处),造像10万余尊,其中尤以唐代造像的宏伟和两宋造像的精美著称于世。

安岳石窟开凿于启始于南梁武帝普通二年(公元521年),盛于唐宋两代,延续至明清直到民国,几乎每个乡都有大型石窟造像遗址,为民间结社造像,其中以佛教石窟为主,也有部分道教造像,三教合一的造像也不在少数,安岳石窟拥有几大之最:最大的唐代左侧石刻卧佛以及21万字石刻佛经、中国最精美的观音经变像-----毗卢洞北宋紫竹观音、唐代最大的道教石刻群——玄妙观、五代最集中的石窟群——庵堂寺等。

安岳石刻造像内容以佛教造像为主,有少量道教造像,也有对社会现实生活的描写。

安岳石窟除少数遭受自然人为破坏妆彩外,大部分保存完好,特别是宋代造型更是达到中国石窟艺术的巅峰,具有很高的观赏价值。

中国佛教与道教混合的石刻造像。

绝大部分石刻雕造于我国石窟艺术由北向南发展的高峰时期,即唐、五代、北宋时期。

石刻造像以佛教题材为主,也有少数道教造像和儒、释、道三教合龛造像,且多数为摩崖造像。

其艺术风格既有秀骨清相、婉雅俊逸的南北朝遗风,又有体态健美、面颐丰满的唐代风韵,还有雕工精细、璎珞满身、装饰华丽的宋代特色。

其中,毗卢洞所刻"柳本尊十炼图",图文并茂,保存完好。

观音堂中"紫竹观音"造像闻名海内外,被著名英籍作家韩素音称为"东方维纳斯"。

圆觉洞北崖"西方三圣"造像形体高大,造型优美。

华严洞中的"华严三圣"及十二弟子像,保存完好,刻极为精美。

茗山寺摩崖石刻中文殊师利造像,充分运用力学原理,令人叹绝。

五代摩崖威望造像以千佛寨北崖第96号窟内刻的"药师佛经变相"最具代表性。

王朝闻的意境理论作者:邵金峰来源:《美与时代·下》2022年第08期摘要:从马克思主义实践哲学出发,王朝闻认为意境就是主观与客观的对立统一。

主体在客体那里肯定了自身,艺术家的主观条件决定了艺术境界的高低。

不只诗词创作需要境界,一切艺术的创作与欣赏都需要境界,自然美的欣赏也需要境界。

创造卓越的艺术境界,艺术家需要有高尚的艺术趣味和高超的艺术技巧。

王朝闻的意境理论对于指导新时代的艺术创作,提高人们的审美能力,都具有重要意义。

关键词:王朝闻;意境;主观与客观;对立统一;审美实践王朝闻(1909—2004)是20世纪中国重要美学家,也是著名的雕塑家。

作为艺术家,他因具有美学思维颇显得“与众不同”;作为美学家,王朝闻更是以其雕塑家的身份而在美学家中“屈指可数”[1]。

王朝闻不是纯粹思辨的理论家,而是进行艺术创造的实干家。

他的美学不是抽象的、高高在上的玄秘之学,而是根植于艺术创造沃土之中的实践之学。

他的美学理论多是他审美实践的经验之谈,“但他又超越了一般艺术家个人的创作经验,超越了一般艺术批评家对个案研究的具体评断”[2]。

他的美学理论对于提高人们的审美素养和指导人们进行审美实践具有重要意义,是真正的“实践美学”。

王朝闻专门谈论意境的文章并不多,但却不乏真知灼见,带有鲜明的“实践”特色。

一、意境是主观与客观的对立统一作为古典美学的重要范畴,意境指的就是情景交融的审美形象世界。

王国维在《人间词话》中指出:“文学之事,其内足以摅己,而外足以感人者,意与境二者而已。

上焉者意与境浑,其次或以境胜,或以意胜。

苟缺其一,不足以言文学。

……二者常互相错综,能有所偏重,而不能有所偏废也。

文学之工与不工,亦视其意境有无,与其深浅而已。

”[3]意与境(或曰情与景)“浑”即是情景交融。

在文学作品中,二者可以有所偏重,但不能偏废。

意境是文学艺术魅力的本源,亦是判定文学审美价值高下的依据。

从马克思主义实践哲学出发,王朝闻对中国传统意境论作出了崭新的阐释。

王朝闻美学思想初探作者:孙昌来源:《新丝路杂志(下旬)》2017年第05期摘要:本文介绍了王朝闻先生艺术创作理论和实践相结合的特点,详细介绍了王朝闻先生的四件作品:圆雕《刘胡兰》、圆雕《民兵》、浮雕《毛泽东像》、圆雕《夏》突出其在人物形象的塑造上,主张忠实于对象,把握人物的个性特征,将艺术思想、艺术观点和创作实践联系在一起。

关键词:王朝闻;美学;艺术【DOI】10.19312/ki.61-1499/c.2017.05.080王朝闻先生是从搞艺术创作转向研究理论的,文艺创作的亲身实践,在孜孜不倦的探索中获得巨大的收获。

清华大学美学教授肖鹰认为“他把理论跟日常的美学实践和美学感悟结合起来,善于在别人认为很平常的现象中发现别人发现不了的东西。

”从实际出发,从具体作品、具体问题着手进行分析、比较、综合,然后得出结论。

王朝闻先生艺术辩证法的美学思想具有鲜明的特色,即理论与实践相结合。

清华大学美术学院教授、著名雕塑家何燕明认为王朝闻先生“和现在许多纯粹的理论家不同,他是从搞艺术创作转向研究理论的,注重将艺术思想、艺术观点和创作实践联系起来,他一生就是这么身体力行的。

”王朝闻不是作为一个书斋里的学者进行着冷静的抽象思辩,而是以饱满的热情,挥动着手中的笔,以战斗的姿态,从事艺术创作。

他坚持生活是艺术的源泉,但他绝不要艺术照搬生活的现象,而是要求艺术家形象地把握生活的本质,揭示生活的本质的某一方面,他历来承认和尊重艺术家主体作用,艺术家有权利去按照自己的思想、感情、愿望和爱好去发现世界和解释世界,即使这种思想是有时代共性的,但因为有艺术家自己的思考和判断,自己的认识和修养,他创作的形象就不会和别人的雷同。

在人物形象的塑造上,他不疲倦地主张忠实于对象,把握人物的个性特征,他创作的圆雕《刘胡兰》、圆雕《民兵》,他为《毛泽东选集》封面创作的浮雕《毛泽东像》,圆雕《夏》,足以说明这一点。

1950年,王朝闻开始构思刘胡兰纪念像,表现她在生与死的考验面前临危不惧、视死如归的那一瞬间来概述刘胡兰那“生的伟大,死的光荣”的一生,但是,刘胡兰在刑场上是被敌人绑缚着,按照生活真实作出的草稿,在视觉形象上总觉得不能充分体现刘胡兰的大无畏精神。

怎样评价王朝闻

王朝闻是在艺术创作上取得突出成就的实践者。

王朝闻为《毛泽东选集》封面创作的浮雕《毛泽东像》、圆雕《刘胡兰像》、圆雕《民兵》等作品,都属于新中国美术的代表作。

王朝闻是熟谙实践的美学家。

在七十余年的艺术与学术活动生涯中,横跨美术、文学、戏剧、电影、曲艺、民间文艺、摄影等领域,先后出版了专著和论文集40余种,近千万言。

他通过数十部近千万言的著述,为建设具有中国特色的美学和文艺理论体系作出了卓越贡献。

王朝闻的美学既是艺术家的美学,也是哲学家的美学,具有鲜明的理论特色。

他一生坚持文学艺术为人民服务的方向,关注艺术与生活中的重大课题,坚持真善美的艺术理想,强调继承中华民族优秀文化传统和借鉴外国的先进文化。

王朝闻十分注重美育教育,为提高文艺工作者和群众的审美素养付出了毕生心血。

他的美学思想和理论建树,指导和影响了新中国的几代美术工作者。

王朝闻是新中国马克思主义文艺理论和美学的开拓者与奠基人之一。

王朝闻1909年4月18日生于四川省合江县。

早年学习绘画、雕塑。

1926年在成都艺专等校学美术,1932年在杭州国立艺专学雕塑。

1937年加入中国共产党。

新中国成立后,曾在中宣部文艺处等部门工作。

五十年代后期,他的文艺评论虽以造型艺术为主,也广泛涉及文学、戏剧、电影、曲艺、民间文艺、摄影等领域。

他的理论发现,源于直接和间接的审美经验,注重理论联系实际,把艺术创造和艺术欣赏融为一体,在全国拥有广大的读者群。

2004年11月11日23时10分因病在北京逝世,享年96岁。

出版物刊名: 美术

页码: 4-4页

主题词: 王朝闻 中国美术 文艺事业 艺术特征 文艺理论家 学术思想 社会主义文艺 建国50周年 毛泽东 社会主义精神文明

摘要: 今年是世纪交替、辞旧迎新之年,是建国50周年大庆之年,是中国美术家协会成立50周年大喜之年,又适逢我国著名美学家、文艺理论家、雕塑家、教育家王朝闻同志、90华诞和从艺70周年,在此我们欢聚一堂、热烈庆贺,中国美术家协会向王朝闻同志表示最热烈的祝贺和最诚挚的敬意。

王朝闻在70年的艺术生涯中,始终以发展和提高社会主义文艺为目标,他不仅是艺术特征和艺术规律的不懈探索者,亦是中国文艺事业的建设者;他不仅是学识渊博、才华出众的艺术家与学者,亦是为中国人民革命斗争和民族解放事业作出了贡献的战斗者。

1932至1937年他在杭州艺术专科学校学习,。

历的今天:1909年4月18日中国现代雕塑家王朝闻出生

卓越的文艺理论家、美学家、雕塑家,艺术教育家,新中国马克思主义文艺理论和美学的开拓者与奠基人之一。

王朝闻,雕塑家、文艺理论家、美学家。

王朝闻1909—2019,别名王昭文,后取《论语·里仁》中朝闻道,夕死可矣语义,更名王朝闻。

笔名汶石、廖化、席斯珂。

王朝闻1909年4月18日生于四川省合江县。

早年学习绘画、雕塑。

1926年在成都艺专等校学美术,1932年在杭州国立艺专学雕塑。

1937年参加浙江抗敌后援会所属的浙江流动剧团和五路军战地服务队,从事抗日文艺宣传活动,同年加入中国共产党。

1939年在成都私立南虹艺专等校教书,任成都民众教育馆美术部主任。

1940年12月赴延安后,曾在鲁迅艺术文学院美术系任教。

1941年为延安中央党校大礼堂创作的大型毛泽东浮雕像,被称为解放区美术作品的代表作。

新中国成立后,曾在中宣部文艺处等部门工作。

历任中央美术学院副教务长、《美术》杂志主编、顾问,中国美术家协会副主席、顾问,中国艺术研究院副院长,中华美学学会会长、名誉会长,中国作家协会顾问,国务院学位委员会第一届学科评议组成员,全国政协第三、四、五、六届委员等。

五十年代后期,他的文艺王朝闻王朝闻评论虽以造型艺术为主,也广泛涉及文学、戏剧、电影、曲艺、民间文艺、摄影等领域。

他的理论发现,源于直接和间接的审美经验,注重理论联系实际,把艺术创造和艺术欣赏融为一体,在全国拥有广大的读者群。

2019年11月11日23时10分因病在北京逝世,享年96岁。

王朝闻是在艺术创作上取得突出成就的实践者。

他为《毛泽东选集》封面创作的浮雕《毛泽东像》、圆雕《刘胡兰像》、圆雕《民兵》等作品,都属于新中国美术的代表作。