家族性发作性运动诱发性运动障碍六个家系的临床及遗传特点分析

- 格式:pdf

- 大小:196.95 KB

- 文档页数:4

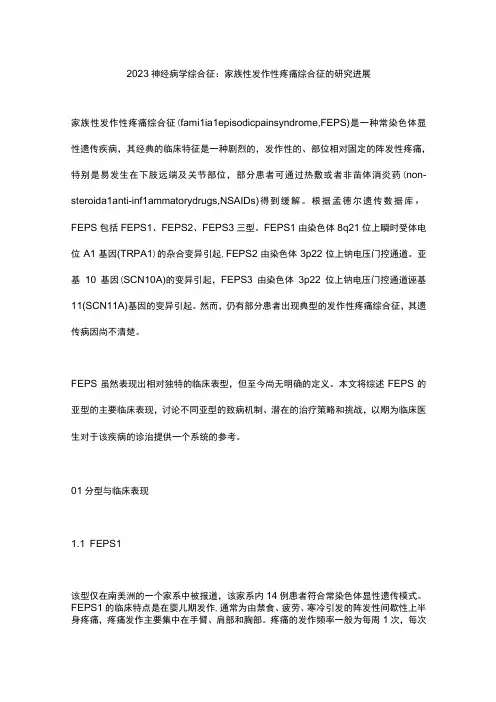

2023神经病学综合征:家族性发作性疼痛综合征的研究进展家族性发作性疼痛综合征(fami1ia1episodicpainsyndrome,FEPS)是一种常染色体显性遗传疾病,其经典的临床特征是一种剧烈的,发作性的、部位相对固定的阵发性疼痛,特别是易发生在下肢远端及关节部位,部分患者可通过热敷或者非苗体消炎药(non-steroida1anti-inf1ammatorydrugs,NSAIDs)得到缓解。

根据孟德尔遗传数据库,FEPS包括FEPS1、FEPS2、FEPS3三型。

FEPS1由染色体8q21位上瞬时受体电位A1基因(TRPA1)的杂合变异引起,FEPS2由染色体3p22位上钠电压门控通道。

亚基10基因(SCN10A)的变异引起,FEPS3由染色体3p22位上钠电压门控通道诬基11(SCN11A)基因的变异引起。

然而,仍有部分患者出现典型的发作性疼痛综合征,其遗传病因尚不清楚。

FEPS虽然表现出相对独特的临床表型,但至今尚无明确的定义。

本文将综述FEPS的亚型的主要临床表现,讨论不同亚型的致病机制、潜在的治疗策略和挑战,以期为临床医生对于该疾病的诊治提供一个系统的参考。

01分型与临床表现1.1 FEPS1该型仅在南美洲的一个家系中被报道,该家系内14例患者符合常染色体显性遗传模式。

FEPS1的临床特点是在婴儿期发作,通常为由禁食、疲劳、寒冷引发的阵发性间歇性上半身疼痛,疼痛发作主要集中在手臂、肩部和胸部。

疼痛的发作频率一般为每周1次,每次发作通常持续约1.5h,部分患者有前驱期,在前驱期发作有时可能中止,随后是一段疲惫和深度睡眠。

剧烈发作时伴有一些自主神经症状,包括呼吸困难、多汗、全身苍白、心动过速等。

患者在进食、休息时及温暖环境下疼痛可得到缓解,NSAIDs没有明显疗效。

该病患者的定量感觉测试(quantitativesensorytesting,QST)和皮肤活检没有发现异常。

遗传筛查提示TRPA1基因的22号外显子处存在杂合变异(c.2564A>G,p.N855S)z并观察到存在明显的家系共分离现象。

医学生物学---遗传学部分案例1. 家族性多发性结肠息肉(familial polyposis coli)是染色体显性遗传疾病,为单一基因的多方面表现。

1905年由Gardner报道结肠息肉病并家族性骨瘤、软组织瘤和结肠癌者机会较多,其后于1958年Smith提出结肠息肉、软组织肿瘤和骨瘤三联征为Gardner综合征。

结肠息肉均为腺瘤性息肉,癌变率达50%,随着病程延长及年龄增长和免疫力下降癌变率更高,男女均可罹患,有家族史。

临床表现:(1)结肠多发性息肉;主要症状有腹泻、粘液便或血便,胃、十二指肠等消化道其它部位息肉并发率较高。

(2)骨瘤:好发于颌骨、颚骨、蝶骨等扁平骨,尚可见齿发育异常,如多齿、牙瘤,埋藏齿。

(3)软组织瘤:好发于面部、躯干或四肢,多为皮脂腺囊肿、纤维瘤表皮囊肿,脂肪瘤等。

2.软骨发育不全(achondroplasia)称胎儿型软骨营养障碍(chondrodystrophiafetalis),软骨营养障碍性侏儒(chondrodystrophicdwarfism)等。

是一种由于软骨内骨化缺陷的先天性发育异常,主要影响长骨,临床表现为特殊类型的侏儒-短肢型侏儒,智力及体力发育良好。

软骨发育不全为先天性发育异常,本病有明显的遗传性及家族史,为常染色体显性遗传。

如父母一方有病,子女中1/2可以得病;如父母均为患者,则子女几乎都要受累。

由于不少病人不结婚或难产,致使无下一代,因而影响到遗传形式。

所以散发性病例占90%。

当然也有人是由于基因突变所致。

在双胎中可以1个患病,亦可以2个均有,女性略多于男性。

由于发生缺陷使软骨内骨化失败为本病原因.在胎儿第二个月末明显可见。

90%的父母是正常的,但母亲年龄大与软骨发育不全的发病率增加有相关因素.男性软骨发育不全型侏儒根据门德尔显性遗传定律遗传已被熟知,追踪其家族遗传有达6代者。

软骨发育不全为常染色体显性遗传性疾病有很大一部分病例为死胎或在新生儿期即死亡,多数患者的父母为正常发育,提示可能是自发性基因突变的结果。

良性婴儿癫痫PRRT2基因突变及遗传特点研究刘文婷;Rakshya Koirala;王菊莉【摘要】目的:检测PRRT2基因在散发性良性婴儿癫痫(benign infantile epilepsy,BIE)及家族性良性婴儿癫痫(benign familial infantile epilepsy,BFIE)患者中的突变情况及探究其遗传特点.方法:收集在佳木斯市中心医院癫痫中心诊断为良性婴儿癫痫患者,共8例散发性,一个BFIE伴阵发性运动诱发性运动障碍(Paroxysmal Kinesigenic Dyskinesia,PKD)家系共13例,其中4例患病,2例为BFIE,2例为PKD,签署知情同意书,采集外周静脉血5mL,通过直接测序的方法测取PRRT2基因突变情况,选取10例健康者作为对照组.采集病史及家族史,对PRRT2基因突变情况及遗传特点进行分析.结果:8例散发患者PRRT2基因无突变;家系中的4例患者均发现c.640_641insC,符合常染色体显性遗传的特点.结论:PRRT2基因突变可导致BFIE和PKD,且遗传符合常染色体显性遗传特点;同一突变点c.640_641insC可导致同一个家族出现BFIE和PKD,具有遗传多样性;PRRT2基因突变可能不是导致散发BIE的主要原因.【期刊名称】《黑龙江医药科学》【年(卷),期】2017(040)004【总页数】4页(P32-35)【关键词】良性婴儿癫痫;PRRT2;遗传特点【作者】刘文婷;Rakshya Koirala;王菊莉【作者单位】佳木斯大学康复医学院,黑龙江佳木斯 154003;佳木斯大学临床医学院,黑龙江佳木斯 154003;佳木斯市中心医院癫痫中心,黑龙江佳木斯 154003【正文语种】中文【中图分类】R722.19癫痫(epilepsy) 是一种普通的常见神经系统疾病,我国约患病率3.5‰ ~4.8‰[1]。

庆幸的是,通过正规合理的应用抗癫痫药物,约70% 的癫痫患者可以达到较为满意的效果[2]。

肯尼迪病临床、病理及遗传学特点俞立强;方琪;蒋觉安;许丽珍【摘要】目的:探讨肯尼迪病( KD)临床、病理及遗传学特点。

方法回顾性分析1家系2例KD患者的临床资料。

结果2例患者均为青年发病,进展缓慢。

临床表现为双侧对称的下运动神经元瘫痪,以双下肢近端肌力减退最重,尚无延髓受累表现。

血清性激素水平正常,无男性乳腺发育,但有不育。

血清肌酸激酶升高。

肌电图呈神经源性损害,神经传导检查提示双侧腓总神经诱发电位波幅降低。

肌肉活检病理显示肌纤维呈重度萎缩,萎缩纤维呈束状分布,间质脂肪增多,未见炎细胞浸润;NADH染色显示Ⅰ型肌纤维成组化现象。

雄激素受体( AR)基因CAG重复数为41和43。

结论 KD均为男性发病,主要表现为缓慢进展的、双侧对称的脊髓和/或延髓下运动神经元损害。

肌肉病理主要为神经源性肌损,表现为肌纤维萎缩、同型肌纤维群组化现象。

KD的最终确诊依赖于基因检测。

AR基因的CAG 重复数达到或超过35次可诊断KD。

%Objective To discuss the clinical, pathological and genetic characteristics of Kennedy’s disease( KD) .Methods The clinical data of 2 KD patients from one family were analyzed retrospectively.Results Two patients were young adult onset, presented with a slow progression.The clinical symptoms were lower motor neuron paralysis with bilaterally symmetric, proximal lower limb muscle was most seriously, without medulla involved.Their sexual hormone levels were in normal range.They both have sterility but without gynecomastia.The level of creatine kinase in serum wasincreased.Electromyography showed neurogenic abnormality.Nerve-conduction determination showed evoked potential amplitude of bilateralperoneal nerve was decreased.Muscle pathology showed severe muscle atrophy, and atrophic fibers were wispy distribution.The interstitial fat increased, but without inflammatory cell infiltration.NADH staining showed that typeⅠmuscle fibers into a group.The numbers of CAG of androgen receptor gene repeats were 41 and 43 respectively.Conclusions All KD patients are men.The main symptoms are slow progression of lower motor neuron paralysis by spinal cord and/or bulbus medullae with bilaterally symmetric.The muscle biopsy is neurogenic damage, showed muscle fiber atrophy and grouping of the same fiber type.The final diagnosis of KD is depend on gene analysis.Reach or exceed 35 times of CAG repeats of AR gene could make the diagnosis of KD.【期刊名称】《临床神经病学杂志》【年(卷),期】2015(000)004【总页数】3页(P296-298)【关键词】肯尼迪病;临床特点;病理学特点;遗传学特点【作者】俞立强;方琪;蒋觉安;许丽珍【作者单位】215006苏州大学附属第一医院特需病区,神经内科;215006苏州大学附属第一医院特需病区,神经内科;215006苏州大学附属第一医院特需病区,神经内科;215006苏州大学附属第一医院特需病区,神经内科【正文语种】中文【中图分类】R746肯尼迪病(KD)又称为脊髓延髓肌萎缩症(SBMA),是一种晚发的X连锁隐性遗传性运动神经元疾病[1-2]。

马方综合征马方综合征(Marsden-Lenz syndrome)亦称作进化性动作障碍Ⅱ型(Evolutionary Movement Disorder type II)是一种罕见的神经系统疾病。

该症状表现为进行性运动障碍,患者在平静状态下无法控制自己的动作,导致肢体抽动或不自主的姿势,严重影响了患者的生活质量。

本文将对马方综合征的病因、临床表现、诊断和治疗进行详细阐述。

一、病因目前马方综合征的确切病因尚不明确,但研究表明遗传因素在该疾病的发生中起着重要作用。

部分患者的家族中存在相关病例,暗示了一定的遗传倾向。

此外,某些基因突变也与马方综合征的发生有关。

然而,仍有很多患者的病因尚未确定,需要进一步的研究来揭示病发机制。

二、临床表现马方综合征的临床表现呈现出多样性,因此,它常常被误诊为其他运动障碍疾病。

最早病例中描述了肢体部位的抖动,但随着研究的深入,发现马方综合征的表现不限于肢体抖动。

以下是马方综合征的一些常见临床表现:1. 末梢部位的不自主运动:患者可出现不自主的颤动、扭动、振荡等动作,通常限于手臂、腿部,脸部也可受累,这些运动往往无规律且无目的性。

2. 忍受困难:患者对坐、静止等活动的耐受性差,表现为不能长时间保持静止姿势,而频繁地改变或移动。

3. 运动加重:患者的不自主运动在运动时加重,例如走路时抖动更明显,确实影响了日常生活和工作。

4. 自主运动障碍:患者自发运动的能力下降,如写字、抓取物品等,细微动作常常受到干扰。

三、诊断诊断马方综合征通常需要通过详细的病史询问、体格检查和神经系统评估来完成。

尽管马方综合征的症状较为明显,但它与其他运动障碍疾病的界限不清,所以需要排除其他可能的病因。

常用的辅助检查包括:1. 神经影像学检查:如脑部MRI、CT等,用于排除其他可能的神经系统疾病,以及了解马方综合征的病变定位。

2. 电生理学检查:包括脑电图(EEG)和肌电图(EMG),可以检测到异常的脑电活动和肌电活动,有助于诊断。

发作性运动诱发性运动障碍4例临床特征及视频脑电图分析陈泱儒;唐荣;邵志海;李潍;费国强;汪昕【期刊名称】《神经损伤与功能重建》【年(卷),期】2024(19)6【摘要】目的:探讨发作性运动诱发性运动障碍(paroxysmal kinesigenic dyskinesia,PKD)的临床表现、脑电图结果、影像学特征、PRRT2基因突变特点及治疗方法。

方法:回顾性分析4例PKD患者的人口学特征、临床表现、脑电图检查、影像学检查、PRRT2基因检测结果及药物治疗,并根据上述结果总结PKD相关特点。

结果:在4例PKD患者中,男性3例,女性1例,起病年龄11~20岁。

临床症状均表现为由运动引发的单侧或双侧肢体扭转和痉挛、持续时间不超过1 min,发作时意识清楚。

在长程视频脑电图检查中,2例患者检查结果未见异常。

3例患者进行PRRT2基因检测,其中1例患者PRRT2基因突变阳性,检测出PRRT2c.649dupC杂合突变。

小剂量的抗癫痫药物均可效控制发作。

结论:PKD具有独特的临床特点,易被误诊为癫痫,长程视频脑电图检测对PKD具有重要的诊断价值。

当PKD合并其他发作性疾病或存在阳性家族病史时,建议进行PRRT2基因检测。

长期规律服用小剂量抗癫痫药可明显改善发作。

【总页数】5页(P321-325)【作者】陈泱儒;唐荣;邵志海;李潍;费国强;汪昕【作者单位】复旦大学附属中山医院厦门医院神经内科;复旦大学附属中山医院神经内科【正文语种】中文【中图分类】R741;R741.02;R742【相关文献】1.发作性运动诱发性运动障碍12例视频脑电图及临床分析2.发作性运动诱发性运动障碍的视频脑电图及临床特点3.儿童发作性运动诱发性运动障碍视频脑电图特征4.发作性运动诱发性运动障碍临床特征分析5.发作性运动诱发性运动障碍的临床表现、脑电图特点及PRRT2基因突变分析因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

神经损伤与功能重建·2023年8月·第18卷·第8期·临床研究·运动障碍疾病是一组神经系统疾病,又称锥体外系疾病,是一组以不自主动作、动作缺失或缓慢而无瘫痪、姿势及肌张力异常等运动症状为主要表现的神经系统疾病;通常由基底神经节或其连接功能的改变引起。

运动障碍的病因主要有脑内核团变性、脑内神经网络异常、遗传基因异常等。

随着分子诊断技术的发展,越来越多遗传性病因被认识。

近年来研究发现,GNAO1基因突变除导致早发性婴儿癫痫性脑病外,也可导致运动障碍。

其关联的运动障碍疾病诊断为神经发育障碍伴非自主运动(neurodevelopmental disorder with involuntary movements ,NEDIM ),主要临床特征有全面性发育迟缓、肌张力障碍、舞蹈症、运动障碍,以及小头畸形、癫痫发作、胼胝体发育不全、巨脑室、头部控制差等。

该病较为罕见,国内鲜有报道。

患者临床表现各异,轻重程度不一。

我科收治1例以发作性运动障碍、发育迟缓为主要临床表现的GNAO1基因变异患儿,报道如下。

同时总结其临床表现、血生化、肌电图、头颅MRI 等特点,并复习相关文献,探讨GNAO1基因变异的临床特点及基因型与表型的关系,以提高临床医生对GNAO1基因及运动障碍疾病的认识。

1病例与方法1.1临床资料1.1.1病例资料患儿,男,3岁2个月,主因“间发不自主活动2年余”于2020年10月8日入院。

2年余前,患儿呼吸道感染后出现口面运动障碍,睡眠后消失,持续约5~7d ,感染控制后病情好转,未行特殊处理。

1年余前,患儿患急性阑尾炎后出现口面运动障碍,肢体不自主活动,持续约10余天,予抗感染、镇静处理后好转。

5d 前,患急性化脓性阑尾炎,后出现口面运动障碍,肢体不自主活动;外院就诊全麻下行阑尾切除术,上述症状加重,予镇静处理后不能缓解,遂转入我院。

个人史:第1胎第1产,41周无发作剖宫产,出生体质量3.8kg ,5个月能抬头,1岁半能独坐,目前不能爬、扶走、说话;家族史、既往史无特殊。

神经外科癫痫疾病护理要点解答癫痫(epilepsy)是由多种原因造成的脑神经元反复异常放电所引起的短暂中枢神经系统功能失常为特征的慢性脑部疾病,具有突然发生、反复和短暂发作的特点。

大脑皮质神经元过度放电是各种癫痫发作的病理基础,任何导致大脑神经元异常放电的致病因素均可能诱发癫痫。

根据病变累及大脑的部位,临床上可表现为运动、感觉、意识、行为和自主神经等不同程度的障碍。

一、护理评估(一)病因分析1.危险因素及可能病因(1)家族遗传史。

家系调查结果显示,特发性癫痫近亲中患病率为2%~6%,明显高于一般人群的0.5%~1%。

患者的家族中是否有人患癫痫病?(2)胎儿期母亲病理因素。

母孕期妊娠中毒症、精神创伤、腹部外伤、接受放射线、服用药物、接触有害化学物以及感染性疾病等都增加了胎儿出生后患癫痫的危险。

(3)出生史。

出生时的病理因素如各种原因引起的难产、早产、产伤等,都可能增加癫痫的危险。

(4)既往史。

高热惊厥史:是癫痫的一个危险因素。

患癫痫患者有过热性惊厥史的多于正常人,但绝不能认为高热惊厥就会发展成癫痫。

并且年龄越大,发生的高热惊厥与癫痫的关系越大。

询问患者多大出现的高热惊厥及每年发作次数。

神经系统疾病:研究表明,大部分症状性癫痫是由中枢神经系统疾病引起的。

既往曾患有重度脑外伤、精神发育迟滞、脑瘫、脑肿瘤、颅内感染继发癫痫的危险性最大,脑血管病、老年期痴呆、复杂性热惊厥次之。

患者以前是否患过以上疾病一定询问清楚。

服药史:是否服用中枢兴奋药,如戊四氮、贝美格、抗抑郁药丙米嗪等?服用抗癫痫药物种类、服法、多少年?是否服用中药?多种抗癫痫药同用可相互作用而影响其代谢,控制一种类型癫痫的同时又诱发另外一类型的癫痫发作。

社会经济地位:询问患者出生地、文化程度、职业、生活地的医疗资源与信息,以了解患者对疾病的认识程度。

研究发现,缺乏医疗保健的农村及穷苦的人群是癫痫的高危人群。

2.诱发因素(1)影响癫痫发作的不易改变诱因。