城市热岛效应

- 格式:docx

- 大小:31.75 KB

- 文档页数:5

城市热岛效应及其应对措施研究随着城市化进程的加快和经济的不断发展,城市热岛效应日益严重,给城市环境、生态系统和人们的健康带来了诸多危害。

本文将从城市热岛效应的概念、成因、危害及其应对措施四个方面进行探讨。

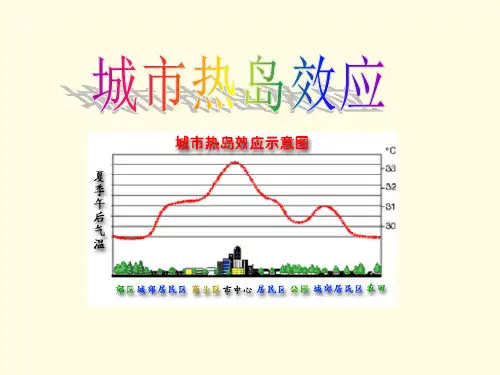

一、城市热岛效应的概念广义上,城市热岛效应是指城市气温高于周围非城市地区的现象。

狭义上,城市热岛效应是指城市中心的气温高于市郊或城市周边的土地。

这是因为城市中心较密集的建筑和道路,以及较少的植被和裸露的土地,使城市中心的热效应更加明显。

二、城市热岛效应的成因城市热岛效应的成因主要是城市建设、土地利用、人类活动以及气候变化等方面的因素。

城市建设中,大量的高楼大厦、城市道路和人口集聚,使城市内部的太阳辐射吸收和热传递量增大,产生热岛效应。

土地利用方面,城市的大面积铺装和建筑物覆盖了大量的裸露土地,从而阻碍了水分的蒸发和土壤的渗透,增加了土壤、建筑和道路的热容量,加强了城市的热效应。

人类活动方面,城市交通、机械设施、空调设备、燃煤发电等活动也会增加热量和能量的释放,加剧热岛效应。

气候变化是在城市热岛彰显出来的重要因素,由于温室气体的排放和全球变暖的影响,使得城市热岛效应在不断加强。

三、城市热岛效应的危害城市热岛效应对城市环境、生态系统和人们的健康都会产生危害。

城市热岛效应加剧了城市空气污染的程度,城市热岛区通常会形成亚热带高压和逆温层,造成大气污染物的滞留和聚集,长期在此地区居住的人们容易患上呼吸系统疾病。

热岛区的高温和高湿也会对人体的身体机能和心理产生影响,导致中暑、心理疾病等。

同时,城市热岛效应还会对城市生态系统产生负面影响,破坏了生态平衡,减少了植被的覆盖面积和生态系统的多样性,促进了水循环难度,加剧了城市洪涝灾害。

四、城市热岛效应的应对措施城市热岛效应的对策主要包括改善城市建设和土地利用、增加绿化覆盖、节能减排和提高公众意识等。

改善城市建设和土地利用,以提升城市绿色基础设施建设和节能减排的方向为主。

城市热岛效应1 城市热岛效应1.1 城市热岛效应的概念所谓城市热岛效应,通俗地讲就是城市化的发展,导致城市中的气温高于外围郊区的这种现象。

在夏季,城市局部地区的气温,能比郊区高6℃甚至更高,形成高强度的热岛。

1.2 城市热岛效应的形成原因城市工业的高度集中,工厂排放的煤灰、粉尘、二氧化碳,工业锅炉产生的热量、废气,汽车尾气以及居民消耗的能源气体覆盖在城市上空,它们善于吸收长波辐射,增加温度。

随着现代工业城市规模扩大,高楼林立,马路纵横,池塘被填平,植被被破坏,而水泥建筑、马路热容量小,吸热能力强,这些都使得城区温度居高不下。

在夏季烈日照射下,马路上的温度要比土地上的温度高,水泥屋顶的温度比草地上的温度高。

由于白天大量吸热,夜晚持续散发热量,造成市区温度降不下来。

加上现代城市人口密集,家庭中大量使用电冰箱、微波炉、空调等家电,对城市热岛都起着推波助澜的作用。

2 形成上海市城市热岛效应的原因?2.1 太阳辐射的影响随着空气的污染,大气中日益增多的悬浮颗粒物吸收热量后形成了一道“屏障”,阻碍了热量向外层大气散发,使地面空气温度积聚,形成“热岛效应”。

在上海这个特大城市,虽然多年来坚持防治大气污染并取得了显著的成效,但主要由建筑业带来的二次扬尘,工业污染源排放的烟尘和粉尘,以及数量激增的机动牟排放的尾气,使大气中的悬浮颗粒物居高不下。

有关资料表明,上海市大气中总悬浮颗粒物的含量高于国家二级标准,城区年平均浓度高于郊区1758个百分点,在炎热的夏季,城区更比郊区疡26.25个百分点。

2.2 大气流动的影响十多年来上海出现了2000多幢高层建筑,而这些建筑物使人流、物流过于密集,使人远离自然,加上这些高层建筑布局时从未考虑过气象因素,或横亘在主导风向上,或过于密集,因而阻碍了空气流动,形成局部地区的小风甚至静风,影响了散热,目前高层建筑集中的静安寺、徐家汇、浦东陆家嘴等地区,也正在或必将成为“热岛”。

2.3 地表形态的影响上海是个冲积平原,平坦的地势和地处沿海是非常有利于散热的。

城市热岛效应英文名称:Urban Heat Island Effect, 简称UHI。

热岛效应的定义:热岛是由于人们改变都市地表而引起小气候变化的综合现象,是都市气候最明显的特点之一。

由于都市化的速度加快,都市建筑群密集、柏油路和水泥路面比郊区的土壤、植被具有更大的热容量和吸热率,使得城区储存了较多的热量,并向四周和大气中幅射,造成了同一时刻城区气温普遍高于周围的郊区气温,高温的城区处于低温的郊区包围之中,如同汪洋大海中的岛屿,人们把这种现象称之为都市热岛效应热岛效应的释义:在近地面等温线图上,郊区气温相对较低,而市区则形成一个明显的高温区,如同露出水面的岛屿,被形象的称之为“都市热岛”。

都市热岛中心,气温一样比周围郊区高1℃左右,最高可达6℃以上。

在都市热岛作用下,近地面产生由郊区吹向都市的热岛环流。

都市热岛增强空气对流,空气中的烟尘提供了充足的水汽凝聚核,故都市降水比较多。

对欧美许多大都市研究发觉,都市降水量一样比郊区多5%~10%。

热岛效应的特点热岛强度有明显的日变化和季节变化。

日变化表现为夜晚强、白天弱,最大值显现在晴朗无风的夜晚,上海观测到的最大热岛强度达6℃以上。

季节分布还与都市特点和气候条件有关,北京是冬季最强,夏季最弱,春秋居中,上海和广州以10月最强。

年均气温的城乡差值约1℃左右,如北京为0.7~1.0℃,上海为0.5~1.4℃,洛杉矶为0.5~1.5℃。

都市热岛可阻碍近地层温度层结,并达到一定高度。

都市全天以不稳固层结为主,而乡村夜晚多逆温。

水平温差的存在使都市暖空气上升,到一定高度向四周辐散,而邻近乡村气流下沉,并沿地面向都市辐合,形成热岛环流,称为“乡村风”,这种流场在夜间尤为明显。

都市热岛还在一定程度上阻碍都市空气湿度、云量和降水。

对植物的阻碍则表现为提早发芽和开花、推迟落叶和休眠。

原则上,一年四季都可能显现都市热岛效应。

然而,对居民生活和消费构成阻碍的要紧是夏季高温天气下的热岛效应。

城市热岛效应的主要成因及其缓解措施有哪些在现代城市的发展进程中,城市热岛效应逐渐成为一个备受关注的问题。

所谓城市热岛效应,是指城市因大量的人工发热、建筑物和道路等高蓄热体及绿地减少等因素,造成城市“高温化”,城市中的气温明显高于外围郊区的现象。

这一现象不仅影响着人们的生活舒适度,还对城市的生态环境和可持续发展带来了诸多挑战。

城市热岛效应的主要成因是多方面的。

首先,城市下垫面的改变是一个重要因素。

城市中,大量的建筑物、道路等由混凝土、沥青等材料构成,这些材料的比热容较小,在太阳辐射下升温迅速,且在夜间散热缓慢,从而导致城市温度升高。

相比之下,郊区的自然地表如草地、森林、农田等,比热容较大,能够较好地调节温度。

其次,城市中的人口密集,产业活动频繁,能源消耗量大。

工厂生产、交通运输、居民生活等都会产生大量的热量。

尤其是工业生产中,许多设备和工艺会释放出高温废气和废水;交通运输中,车辆的运行会产生热量,同时排放的尾气也会使气温升高。

再者,城市中的建筑物密集,通风不畅。

高楼大厦阻挡了空气的流动,使得热量难以扩散。

而在郊区,开阔的空间有利于空气的流通,热量能够更快地散发。

另外,城市中的绿地和水域面积相对较少。

绿地和水域具有良好的降温作用,植物的蒸腾作用可以吸收热量,水分的蒸发也能带走热量。

但在城市中,为了满足建设需求,大量的绿地被占用,水域面积也不断缩小。

面对城市热岛效应带来的影响,我们可以采取一系列措施来缓解。

优化城市规划是缓解城市热岛效应的重要手段之一。

在城市建设中,合理布局建筑物、道路和公共设施,留出足够的通风廊道,促进空气流通。

同时,将工业区、商业区和住宅区进行合理分区,减少相互之间的干扰。

增加城市绿地和水域面积是必不可少的措施。

可以通过建设公园、花园、街头绿地等,提高城市的绿化率。

在城市规划中,预留一定比例的绿地空间,并加强对现有绿地的保护和管理。

对于水域,可以建设人工湖、湿地等,增加城市的水体面积,提高城市的蓄水和调温能力。

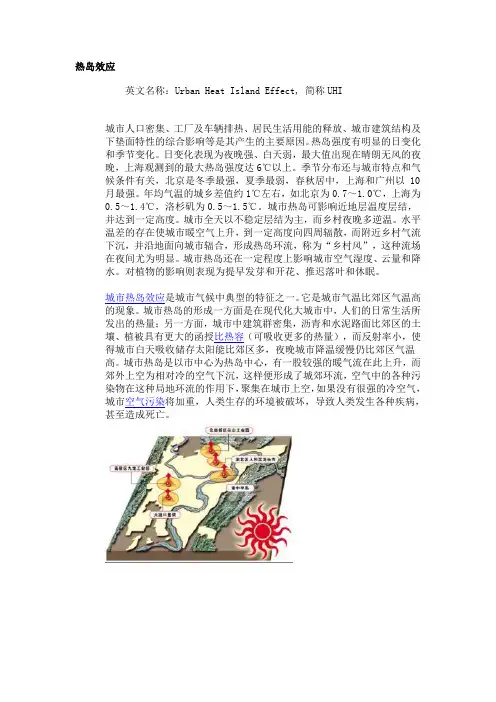

热岛效应英文名称:Urban Heat Island Effect, 简称UHI城市人口密集、工厂及车辆排热、居民生活用能的释放、城市建筑结构及下垫面特性的综合影响等是其产生的主要原因。

热岛强度有明显的日变化和季节变化。

日变化表现为夜晚强、白天弱,最大值出现在晴朗无风的夜晚,上海观测到的最大热岛强度达6℃以上。

季节分布还与城市特点和气候条件有关,北京是冬季最强,夏季最弱,春秋居中,上海和广州以 10月最强。

年均气温的城乡差值约1℃左右,如北京为0.7~1.0℃,上海为0.5~1.4℃,洛杉矶为0.5~1.5℃。

城市热岛可影响近地层温度层结,并达到一定高度。

城市全天以不稳定层结为主,而乡村夜晚多逆温。

水平温差的存在使城市暖空气上升,到一定高度向四周辐散,而附近乡村气流下沉,并沿地面向城市辐合,形成热岛环流,称为“乡村风”,这种流场在夜间尤为明显。

城市热岛还在一定程度上影响城市空气湿度、云量和降水。

对植物的影响则表现为提早发芽和开花、推迟落叶和休眠。

城市热岛效应是城市气候中典型的特征之一。

它是城市气温比郊区气温高的现象。

城市热岛的形成一方面是在现代化大城市中,人们的日常生活所发出的热量;另一方面,城市中建筑群密集,沥青和水泥路面比郊区的土壤、植被具有更大的函授比热容(可吸收更多的热量),而反射率小,使得城市白天吸收储存太阳能比郊区多,夜晚城市降温缓慢仍比郊区气温高。

城市热岛是以市中心为热岛中心,有一股较强的暖气流在此上升,而郊外上空为相对冷的空气下沉,这样便形成了城郊环流,空气中的各种污染物在这种局地环流的作用下,聚集在城市上空,如果没有很强的冷空气,城市空气污染将加重,人类生存的环境被破坏,导致人类发生各种疾病,甚至造成死亡。

晴朗无风的夏日,海岛上的地面气温,高于周围海上气温,并因此形成海风环流以及海岛上空的积云对流,这是海洋热岛效应的表现。

近年来,由于城市人口集中,工业发达,交通拥塞,大气污染严重,且城市中的建筑大多为石头和混凝土建成,它的热传导率和热容量都很高,加上建筑物本身对风的阻挡或减弱作用,可使城市年平均气温比郊区可高2摄氏度,甚至更多,在温度的空间分布上,城市犹如一个温暖的岛屿,从而形成城市热岛效应。

城市热岛效应的成因,影响及防治措施-概述说明以及解释1.引言1.1 概述城市热岛效应是指城市内部相对于周围农田和郊区而言,温度更高的现象。

随着城市化进程的不断加快,城市热岛效应现象变得越来越普遍。

城市的建筑和道路的热辐射是造成城市热岛效应的主要原因之一。

当夜晚城市表面和建筑物、道路等物体收集了白天的太阳能后,这些物体会释放出热能,导致城市的温度普遍升高。

城市热岛效应会带来许多不良影响。

首先,气温的上升会导致城市内的热不适感增加,给居民的生活带来困扰。

其次,城市热岛效应还会加剧空气污染问题。

由于热岛效应使大气稳定层变浅,污染物的扩散困难,容易形成雾霾天气。

此外,城市热岛效应还会增加能源消耗,加剧城市的能源压力。

为了减缓城市热岛效应带来的负面影响,可以采取一系列防治措施。

首先,绿化城市是缓解城市热岛效应的有效方法之一。

通过种植大量树木、草坪以及建设湖泊等绿色空间,可以有效地降低城市的气温,增加空气湿度,提高空气质量。

其次,建设可持续发展城市也是重要的防治措施之一。

采用可再生能源,推广节能环保的建筑设计和交通工具,减少碳排放和能源浪费,有助于降低城市热岛效应。

综上所述,城市热岛效应是城市化进程中的一个普遍问题,对城市和居民的生活带来了诸多负面影响。

通过绿化城市和建设可持续发展城市等防治措施,可以减轻城市热岛效应带来的负面影响,实现城市的可持续发展。

1.2文章结构1.2 文章结构本文分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,我们将概述城市热岛效应的相关背景并介绍文章的结构和目的。

在正文部分,我们将详细探讨城市热岛效应的成因、影响和防治措施。

成因方面,我们将着重讨论城市化进程和建筑、道路的热辐射对城市热岛效应的影响。

影响方面,我们将探讨气温升高和空气污染加剧对城市环境和人民生活的影响。

防治措施方面,我们将提出绿化城市和建设可持续发展城市等措施来减轻城市热岛效应的影响。

最后,在结论部分,我们将总结一些重要观点和建议,以便更好地理解城市热岛效应并采取相应措施进行防治。

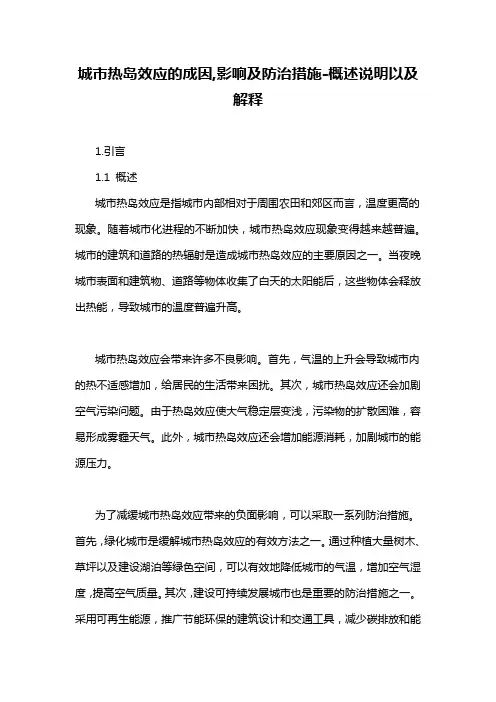

城市热岛效应原理的应用1. 什么是城市热岛效应?城市热岛效应是指城市相对于周边乡村地区温度上升的现象。

城市热岛效应的主要原因是城市建筑物、人口密度、交通活动和工业排放等因素导致城市内部的温度升高。

这种现象在城市的中心地带最为显著。

2. 城市热岛效应的原理城市热岛效应的形成是由多个因素相互作用所致。

以下是城市热岛效应的主要原理:•城市建筑物和道路的热容量:城市中的建筑物和道路由于材料的热容量较高,可以吸收和储存更多的热量,导致城市中心区域的温度上升。

•热辐射和吸收:建筑物和道路表面的材料通常会吸收太阳辐射,并将其转化为热能。

这些表面也会辐射出热量,导致周围空气温度升高。

•热储能效应:城市中的建筑物和道路会长时间储存太阳能热量,导致温度升高。

尤其是在夜间,建筑物和道路会释放储存的热量,使城市的温度较周围乡村地区更高。

•人为热源:城市中有许多人为热源,如交通运输、工业排放等。

这些人为热源会加剧城市内的热岛效应,使城市温度更高。

3. 城市热岛效应的应用城市热岛效应的存在对城市生活和环境造成了很多影响。

但是,我们也可以利用城市热岛效应来进行一些应用,以下是一些常见的城市热岛效应的应用:3.1. 建筑节能城市热岛效应的应用之一是在建筑节能方面。

通过了解热岛效应的原理,我们可以采取一些措施来减少建筑物的热吸收和热辐射,从而降低建筑物的冷却负荷,减少空调的使用。

例如,在建筑物表面使用反射性材料以减少太阳辐射的吸收,使用保温材料减少热量的传输等。

3.2. 绿化城市绿化城市是利用城市热岛效应的另一个应用。

绿化能够吸收和蒸发更多的湿气,通过蒸发传热的方式来降低城市温度。

在城市中增加绿地和植被覆盖可以有效减少热岛效应的影响。

此外,绿化城市也可以提供更多的阴凉空间,改善城市的人居环境。

3.3. 改善城市空气质量城市热岛效应与空气质量之间存在一定的关系。

由于城市热岛效应导致城市温度升高,会影响大气的稳定性,进而影响空气污染物的扩散。

城市热岛效应(The Urban Heat Island Effect)

指城市中的气温明显高于外围郊区的现象。

在近地面温度图上,郊区气温变化很小,而城区则是一个高温区,就象突出海面的岛屿,由于这种岛屿代表高温的城市区域,所以就被形象地称为城市热岛。

城市热岛效应使城市年平均气温比郊区高出1°C,甚至更多。

夏季,城市局部地区的气温有时甚至比郊区高出6°C以上。

此外,城市密集高大的建筑物阻碍气流通行,使城市风速减小。

由于城市热岛效应,城市与郊区形成了一个昼夜相反的热力环流。

主要原因:

1.城市下垫面特性的影响;(城市热容量大、导热率大,反射率小,保水性差)

2.建筑物密度和负荷;(建筑负荷与城市热岛效应呈正相关)

2.人工热源增加;

3.大气污染物的影响。

应对措施:

1.从大的景观格局出发,生态规划措施。

(①强化整体山格局;②保护和建立多样化的乡土生境系统;③维护和恢复河流和海岸的自然形态;④保护和恢复湿地系统;⑤将城郊防护林体系与城市绿地系统相结合;⑥建立无汽车绿色通道;⑦开放专用绿地;⑧溶解公园,使其成为城市的生命基质;⑨溶解城市,保护和利用高产农田作为城市的有机组成部分)

2.加强通道绿化建设;

3.开展立体绿化。

城市热岛效应的成因及缓解措施在如今的城市生活中,大家可能都有这样的感受:城市里的气温似乎总是比周边的郊区要高一些,特别是在炎热的夏季,这种温差更加明显。

这其实就是城市热岛效应在作祟。

那么,什么是城市热岛效应?它又是怎么形成的?我们又能采取哪些措施来缓解它呢?城市热岛效应,简单来说,就是指城市中的气温明显高于外围郊区的现象。

造成这种现象的原因是多方面的。

首先,城市的下垫面性质发生了巨大的改变。

在城市中,大量的土地被混凝土、沥青、砖石等材料所覆盖,这些材料的比热容较小,吸收同样的热量升温更快。

相比之下,郊区的土地多为土壤、植被等,比热容较大,升温相对较慢。

其次,城市中的人口密集,工业和交通活动频繁,会产生大量的热量。

工厂里的机器运转、车辆的行驶、空调的使用等等,都在不断地向周围环境释放热量。

再者,城市中的建筑物高大密集,形成了特殊的城市峡谷风场。

这种风场使得空气流通不畅,热量难以扩散,从而导致局部气温升高。

此外,城市中的人为排放也对热岛效应起到了推波助澜的作用。

汽车尾气、工业废气等污染物的排放,不仅增加了大气中的热量,还可能影响大气的组成和性质,进而影响城市的气候。

面对城市热岛效应带来的种种问题,我们不能坐以待毙,而是要积极采取措施来缓解它。

增加城市的绿化面积是一个重要的手段。

树木和草地不仅能够吸收二氧化碳,还能通过蒸腾作用将水分散发到空气中,从而降低周围环境的温度。

在城市规划中,应该预留足够的绿地空间,建设公园、绿化带等。

同时,鼓励居民在自家阳台、屋顶种植绿色植物,形成立体绿化。

改善城市的通风条件也能起到一定的作用。

合理规划城市的道路和建筑物布局,避免形成过于狭窄的街道和密集的建筑群,以促进空气的流通。

此外,可以建设通风廊道,将郊外的凉爽空气引入城市中心。

控制城市的能源消耗也是关键。

推广节能建筑,提高建筑物的隔热性能,减少空调等设备的使用。

鼓励使用清洁能源,减少对传统化石能源的依赖,降低工业和交通的能源消耗和污染物排放。

城市热岛效应的原因与对策城市热岛效应是指城市地区春夏季节较郊区和城市周边地区温度明显升高,且城市中心区域温度高于周边区域的现象。

这种现象主要是由城市化进程中的人类活动所致,如温室气体的排放、建筑物密度的增加等。

本文将探讨城市热岛效应的原因以及对策。

一、原因分析1. 建筑物密度的增加:城市区域建筑物的密度增加会导致太阳辐射能在建筑物之间的热量积累,形成热岛效应。

尤其是高层建筑群集中排列,会进一步影响大气对流和热量平衡。

2. 面积下降:城市的道路、建筑物和其他人工设施占据了原本的土地面积,使得绿地和水源面积减少。

这些人工硬质表面容易吸收并储存热量,形成热岛效应。

3. 车辆尾气排放:城市车辆尾气排放中的温室气体如二氧化碳、一氧化碳、氮氧化物等会增加大气中的温室气体浓度,造成地表温度升高。

4. 工业活动与垃圾焚烧:城市工业活动和垃圾焚烧释放出大量的废气和烟尘,导致空气质量下降,进而影响周边地区的温度。

二、对策措施1. 调整建筑物布局:合理规划建筑物布局,避免高层建筑过于密集,增加建筑物集中度。

同时,通过改善建筑物的绝缘性能和节能设计,降低能源消耗和热辐射。

2. 增加绿地与水面:在城市中增加绿地和水体面积,如公园、花坛、湖泊等,不仅能增加蒸发散发,降低周围气温,还能改善空气质量和生态环境。

3. 推广低碳交通工具:鼓励人们减少私家车的使用,提倡步行、骑行、乘坐公共交通等低碳交通方式。

同时,加强对车辆尾气排放的监管,采取措施减少尾气排放量。

4. 加强环境保护与治理:严格防止工业废气、垃圾焚烧等排放对环境的污染,加强污染治理和处理,减少对周边地区的温度影响。

5. 科技创新与智能化建设:借助科技手段,利用人工智能、大数据等技术,优化城市热岛效应管理。

例如,通过建立城市能耗管理系统,对城市能源消耗情况进行实时监测和精确控制。

6. 提高公众环保意识:鼓励市民从个人角度出发,积极参与环保活动,减少资源浪费、推广节能技术、倡导可持续发展理念,共同为缓解城市热岛效应做出贡献。

城市热岛效应的成因分析与缓解措施大家可能有过这样的体验:夏天,在城市里生活的时候,你会感到酷暑难当;但是当你来到乡村却能够感受到迎面吹来的习习凉风,顿时使你觉得清爽透骨,暑意尽消。

为什么会出现这样的现象呢?因此,我们有必要走进“城市热岛效应”。

1.城市热岛效应的概念及危害所谓城市热岛效应,通俗地讲就是城市中的气温高于周边郊区的现象,它反映的是一个温差的概念,只要城市与郊区有明显的温差,就可以说存在城市热岛效应。

随着世界各地城市的发展和人口的稠密化,“城市热岛效应”变得日益突出。

热岛效应已成为城市气候最明显的特征之一。

城市化的加速和城市人口急剧膨胀导致的热岛效应,使大气污染加剧、城市环境恶化,给居民的生活和生存带来了极大的危害。

主要危害有(1)造成城市上空污染物的聚集;(2)城市地面散发的热气形成近地面暖气团,城市烟尘被暖气团所笼罩不能及时扩散,形成对人体有害的烟尘污染,导致咽炎、气管炎等呼吸道疾病;(3)造成酸雨等各种环境问题。

(4)加剧供电紧张,增加城市居民的生活负担。

2.城市热岛效应的成因分析城市热岛现象是多种因子综合作用的结果。

造成热岛效应的原因主要有以下三个方面:2.1城市下垫面特性的影响城市内大量人工构筑物改变了下垫面的热属性。

越来越多的地表被建筑物、混凝土和柏油所覆盖,热容量大,反射率小,在很大程度上储存太阳辐射热;绿地和水面减少,蒸发作用减弱,大气中的热量难以消化。

城市地表含水量少,热量更多的以显热形式进入空气中,导致空气升温。

同时,城市地表对太阳辐射的吸收率较自然地表高,且近地面空气温度的变化取决于地面温度,进而使空气得到的热量也更多,温度升高。

2.2大气污染物的影响城市中的机动车辆、工业生产以及大量的人群活动,都会产生了大量的氮氧化物、二氧化碳、粉尘等大气污染物,这些物质可以大量地吸收环境中热辐射的能量,产生众所周知的温室效应,引起大气的进一步升温。

2.3人工热源的影响工厂生产、交通运输以及居民生活都需要消耗各种燃料,把大量的废热排放到城市大气中。

试讲人:教学对象:高一学生

科目:地理课题:城市热岛效应

教材分析:该问题研究是紧密结合第二章第一节热力环流原理,是目前的热点,也是学生较感兴趣的话题。

它既不是本章的重点,也不是难点,只是对热力环流原理的应用和迁移。

这部分内容通过引发问题——得出结论环环相扣的方式,引发学生自主学习,

学情分析:通过前面热力环流的学习,学生对于城市热岛效应的形成原理能够很容易地把握,并能画出热力环流示意图,大部分学生对于城市、乡村近地面存在温差有亲身体会。

面对城市热岛效应的形成原因以及治理措施把握不够。

课前通过引导学生查找相关资料和小组学习令其对城市热岛效应有一定的了解。