千里江山图

- 格式:docx

- 大小:17.85 KB

- 文档页数:3

山水入画之《千里江山图》《千里江山图》是中国历史上著名山水画家王时敏的代表作品之一,而王时敏也是唐代杰出的山水画家之一。

此幅作品描绘了壮丽的自然景色和浩瀚的江山气势,展现了中国古代山水画的高超艺术水平和深厚的文化内涵。

该作品以其绚丽的色彩和精湛的技巧,成为了中国山水画的经典之作,被誉为“山水画的活化石”。

在《千里江山图》中,王时敏以五色笔墨勾勒出了一幅极富动感和生气的江山画卷。

作品表现了广袤的江河,无边的群山和翠绿的树木,形成了一幅巍峨壮美的山水画卷。

其中描绘的江水波澜起伏,群山连绵不绝,层林尽染,层次分明,给人以强烈的视觉冲击。

作品中的画面宏大而生动,充分展现了中国山水画追求“远航”的艺术特色,使人仿佛置身于风景如画的江山之间,感受大自然的壮丽和美丽。

王时敏以其深厚的文化底蕴和才华横溢的艺术技巧,将《千里江山图》这幅作品打造成了中国山水画的经典之作。

他从艺术的角度出发,以感人的笔墨将中国古代的山水风光描绘得淋漓尽致,为中国山水画的发展做出了重要的贡献,也给后人留下了宝贵的艺术遗产。

作为中国山水画的代表之作,《千里江山图》也蕴含了丰富的文化内涵。

王时敏通过绘画,表达了对大自然的敬畏和崇拜,也彰显了中国古代文人对自然的热爱和追求。

作品中所呈现的山川江河,为观者展现了中国大地的无穷魅力和丰富文化。

整幅作品给人以无限遐想,让人们能够在心灵深处感受到中国传统文化的魅力和韵味。

从《千里江山图》中我们也可以感受到王时敏在创作这幅作品时的艰辛和努力。

王时敏在创作这幅作品时,钻研历代名家的作品和技法,汲取前人之长,不断地在探索和实践中提高自己的艺术水平。

他在作品中的对色彩、画面和形式的处理都表现出极高的造诣和技术水平,使《千里江山图》成为了中国山水画的一座巅峰之作。

而如今,《千里江山图》已成为了中国山水画的珍贵文化遗产,被收藏于中国国家博物馆,成为了中国文化艺术的瑰宝。

作品通过丰富的艺术表现和深沉的文化内涵,使观者们能够在视觉艺术享受的更加深刻地认识中国山水画的魅力和韵味。

山水入画之《千里江山图》《千里江山图》是一幅中国历史上著名的山水画作品,是南宋时期画家王希孟的代表作之一。

这幅作品创作于公元1113年,已有近900年的历史。

这幅作品以其宏伟壮丽的山水画风,细腻传神的绘画技巧和深刻的艺术内涵,成为了中国山水画的经典之作和艺术宝藏。

以下将为您详细解读《千里江山图》。

王希孟是中国古代著名的山水画家,他擅长以水墨绘制山水画,作品风格宏伟壮丽、笔墨宽厚有力。

《千里江山图》是王希孟绘制的一幅长卷式山水画,整幅作品宽约近40厘米,长约15米,画面以富有变化的线条和浓淡适度的墨色描绘出千里江山的壮丽景色。

《千里江山图》共分为十二幅,画面上有江河、山峦、林木、云雾、行舟、居民等元素,以“千里江山”为主题,呈现出一幅巍峨壮丽、气势恢宏的山水画卷。

整个画卷以水墨青绿为主色调,运用淡墨墨法、淡黑手法将山脉的远近透视处理得恰到好处。

整幅画面为横幅长卷,卷首描绘天空中的云雾缭绕和山峦的起伏,在画面的正中央绘有一江河自远山而来,流水清澈,江面上有小舟行驶。

可见王希孟巧妙的运用线条和墨色的巧变来表现出水势的流动和江山的壮美。

整个画卷中的山峦、千里江河、居民民居等地景通过淡黑与淡墨的层次分明的墨法处理将深邃远近的空间表现得恰到好处。

每一处山峦、每一条江河都显得峰峦起伏、曲折蜿蜒,山势云蒸雾绕,形态各异。

景深的表现使观者在欣赏时能深深感受到广阔无垠的视觉享受。

画面上的小舟、人物、居民民居等点缀,使整个画面更加生动,增加了画面的趣味性。

王希孟在描绘树木、林木时也别出心裁,使用淡墨勾勒出树木的枝干叶叶,从远处的山脉到近处的江河,处处有疏密有致的树木。

林木的处理使画面更加饱满丰富,极具生命力。

这幅《千里江山图》的画面构图、用墨和细节处理都达到了几乎完美的境界,不仅展现了王希孟娴熟的绘画技巧,还体现了他对江山景致的独特见解和对自然山水的深刻理解。

这幅画作以宏大的视觉效果、优美的笔触和悠远的意境,展现了中国山水画的最高境界,具有很高的艺术价值和观赏价值。

千里江山图赏析归纳总结“千里江山图”是中国著名画家、文学家郑板桥所创作的一幅巨幅山水画。

该画作于清代乾隆年间创作完成,以其极富艺术价值和独特的表现手法受到人们的广泛赞赏和喜爱。

本文将对“千里江山图”进行赏析归纳总结。

首先,我们来聚焦于画面构图和主题。

千里江山图以极具气势恢宏的横轴画幅为基础,展示了一幅千里江山的壮丽景色。

画面中以宽阔的河流为主线,河上有扁舟和乘船而行的人物,远山和建筑点缀其间。

首先,画面的布局非常合理,呈现出一种开阔明朗的感觉,给人以宽广感。

其次,画家运用了巧妙的透视法,将远近景混合在一起,形成了一种错落有致的美感。

整幅画的主题是以自然美和人文景观为主,画面中展现出江山的壮丽和自然的奇妙。

其次,我们来分析画家运用的表现手法和细节描绘。

郑板桥以高超的技巧将中国传统的写意山水画法与西方的透视法结合在一起。

在画中,水流的绘画手法独具一格,巧妙地捕捉到了水波的变化和水面的倒影,使观者仿佛能感受到水流的动态和波澜壮阔。

同时,山的描绘也十分细腻,画家运用了传统的墨色渲染技法,以及稳定的线条描绘,使山的形态明确而有力。

另外,在人物形象的刻画上,画家注重捕捉人物的神态和姿势,使得人物栩栩如生,生动有血有肉。

再次,我们来谈一下“千里江山图”所代表的意义和价值。

这幅画作不仅仅是一幅山水画,更是一幅国家风貌和民族精神的写照。

它通过江山的壮丽和自然景色的描绘,表达了中国人对大自然的敬畏和崇拜之情。

同时,画中人物的活动也反映了中国人民朴素而乐观的生活态度。

这幅画作通过抒发画家的情感和感知,向观者传递了一种情怀和情感,引起人们对自然美和人文景观的关注和思考。

综上所述,“千里江山图”以其独特的构图、出色的表现技巧和深远的意义,成为中国山水画的经典之作。

它将中国传统山水画的精髓与现代深度结合,展示了中国山水画独特的魅力和艺术价值。

此画作不仅让人们感受到大自然的壮丽和美妙,更引发着人们对于人类与自然和谐共生的思考。

千里江山图名词解释

《千里江山图》是王希孟的代表作品,代表了北宋宫廷画院青绿山水的癫峰。

该作品描写了层峦起伏的群山和烟波浩渺的江湖。

依山临水布置以渔村野市,水榭亭台,中间穿插着各种人物活动。

画中山石画法以披麻皴和斧劈皴相结合,设色于单纯统一的蓝绿色调中求变化。

用褐色为衬托,以石青、石绿等色在对比中更加鲜亮夺目。

画面布局严谨、结构紧密,呈现出雄浑壮阔的磅礴气势。

作品既充满了浓郁的生活气息,又将自然山川描绘得如锦似绣,分外壮美。

是中国古代青绿山水中难得的既写时又富有理想色彩的巨制。

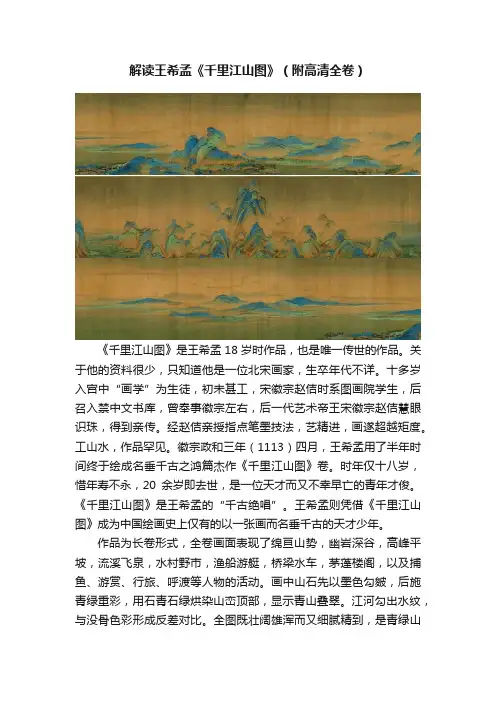

解读王希孟《千里江山图》(附高清全卷)《千里江山图》是王希孟18岁时作品,也是唯一传世的作品。

关于他的资料很少,只知道他是一位北宋画家,生卒年代不详。

十多岁入宫中“画学”为生徒,初未甚工,宋徽宗赵佶时系图画院学生,后召入禁中文书库,曾奉事徽宗左右,后一代艺术帝王宋徽宗赵佶慧眼识珠,得到亲传。

经赵佶亲授指点笔墨技法,艺精进,画遂超越矩度。

工山水,作品罕见。

徽宗政和三年(1113)四月,王希孟用了半年时间终于绘成名垂千古之鸿篇杰作《千里江山图》卷。

时年仅十八岁,惜年寿不永,20余岁即去世,是一位天才而又不幸早亡的青年才俊。

《千里江山图》是王希孟的“千古绝唱”。

王希孟则凭借《千里江山图》成为中国绘画史上仅有的以一张画而名垂千古的天才少年。

作品为长卷形式,全卷画面表现了绵亘山势,幽岩深谷,高峰平坡,流溪飞泉,水村野市,渔船游艇,桥梁水车,茅蓬楼阁,以及捕鱼、游赏、行旅、呼渡等人物的活动。

画中山石先以墨色勾皴,后施青绿重彩,用石青石绿烘染山峦顶部,显示青山叠翠。

江河勾出水纹,与没骨色彩形成反差对比。

全图既壮阔雄浑而又细腻精到,是青绿山水画中的一幅巨制杰作。

画中远近山水,气势开阔,村舍集市、渔船客舟、桥梁水车和林木飞禽,笔墨工致,位置得宜;全卷青绿重设色,表现了山河秀丽。

被称为“中国十大传世名画”之一。

北宋有过两幅鸿篇炬迹,一幅是《清明上河图》,一幅就是《千里江山图》。

有人说,这两幅画,一个现实,一个理想。

一幅是中国古代社会全盛时期的真实写照,一幅是中国文人理想世界的缩影。

《千里江山图》即中国古代文人理想梦境中永恒的青绿色幻影。

当年,宋徽宗为了培养绘画人才,创办了一所专门培养画学生的学校——“画学”,相当于官办美术学校,王希孟就曾是这儿的学生。

那些从画学里出来的尖子生可以顺利进入翰林图画院,王希孟毕业后则被分配到了文书库去抄账、编目。

年少气盛的他自然心有不甘,频频作画进献,希望引起徽宗注意。

或许是被希孟的执着勤奋打动,徽宗便对其亲自教授。

千里江山图赏析

千里江山图,出自徐渭的《清明上河图》,全幅共分为上中下三部分,上部小曲江图分为东西两部份,以小曲江、千门津市等为主体,描绘中原平原繁衍壮观之景;中部为平原内河图,以河网、渡口、码头、坝子、画舫等为主,景色迷离;下部为南湖图,描绘南塘慈

惠者的淳厚情怀,空间的延续,及安宁之景。

画面来看,作者堪称匠心独具,画景以精雕细琢之痕迹。

碧绿的河心,搭配彩虹般的渡口桥,一气呵成的河网及岸边的码头等,构成了众多的形象。

小曲江上的桥梁,余晖下的府邸,以青绿融合成一片宁静和谐的境界。

南湖图中又用洁白冰雪之冷暖,为大地披上盛装,把清净冷静融入自然之中,显得无比风韵。

把它比喻成一幅画,色彩丰富、内容丰满,融汇源远流长的中国古老文化,浓缩成细节的

画面,千里江山图以其细腻的笔触,勾勒出古老而令人永生难忘的安康景色,令人陶醉非常。

千里江山图描述,分析,解释,评价千里江山图,又称《明太祖朱元璋出师图》,是明代文人马远所作,是中国历史上最著名的一幅全景画。

该画体现了当时朱元璋出师,以及勤王安民、封建制度下朝野百姓各司其职、团结奋斗的气概。

画面构图简洁而有力,色彩明快,对比鲜明。

画中朱元璋出师,衣着端庄,脸上洋溢着慷慨激昂的气势,整个画面充满了激情和决心。

画中的江山,更是生动地勾勒出了大自然的壮丽景象,把朱元璋出师的宏伟壮丽地展示了出来。

该画描绘了宋代末年朱元璋出师征讨金国的场景,画中朱元璋正坐于战船之上,一身闪烁的盔甲,头戴着一顶金色的头盔,脸上洋溢着慷慨激昂的气势。

画中的战船由朱元璋的追随者组成,身披战甲,衣着华贵,象征着朱元璋的威武不屈。

在朱元璋身前,右侧有两名将士马面朝天,把他的胸口的旗子高高举起,彰显朱元璋的果断和勇气。

左侧有一名将士,拿着一个旗子,也是向天竖立起来,表达着朱元璋的坚定信念。

画中的江山也极具艺术性,山脉和江流以自然的形式贯穿在画中,山脉峰峦叠嶂,江流绵延,景色宏伟壮观,把画面渲染得惟妙惟肖,让人感受到大自然的力量与魅力。

从绘画技法上来看,该画采用了多重时代特色的画法,以草书技法描绘山石江流,以宋人的花鸟画法描绘朱元璋的追随者,展示出一种贯穿唐宋的艺术风格,把中国传统绘画的精髓表现出来。

从象征意义上来看,该画的主题是安定国家,维护民族的和平。

朱元璋出师讨伐金国,就是要维护中国的领土完整,保护国家的安定,保卫民族的和平。

朱元璋出师时,他的追随者们都衣着华丽,一路高歌,他们的表情充满了决心,象征着他们维护国家的决心和信念。

还有江山的景色,也象征着大自然的神力,祝福着向前走的朱元璋,让人感受到浩瀚的大自然气息。

综上所述,“千里江山图”不仅是一幅精美的绘画,更是一幅具有深厚历史内涵的图画,体现了朱元璋勤王安民、封建制度下朝野百姓各司其职、团结奋斗的气概。

该画不仅艺术性强,而且具有深远的历史意义,被誉为中国传统文化的精髓,值得我们学习和赞美。

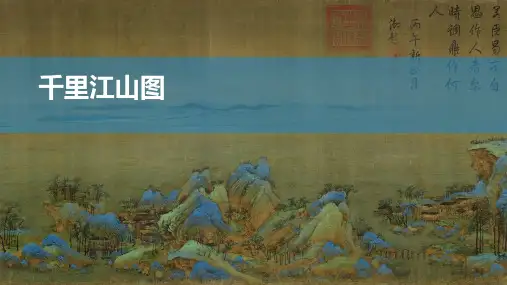

《千里江山图》赏析《千里江山图》为中国北宋青绿山水画作品。

中国十大传世名画之一。

纵51。

5厘米,横1191.5厘米,绢本,青绿设色,无款。

作者王希孟18岁为北宋画院学生,后召入禁中文书库,曾得到宋徽宗赵佶的亲自传授,半年后即创作了《千里江山图》.作者以“咫尺有千里之趣”的表现手法和精密的笔法,描绘了祖国的锦绣河山。

画面千山万壑争雄兢秀,江河交错,烟波浩淼,气势十分雄伟壮丽.该图现藏故宫博物院。

作者王希孟。

王希孟,生卒年不详,约活动于宋徽宗宣和年间,擅山水,青年时代即显露才华,18岁时成为北宋画院学生,在绘画上曾得到宋徽宗赵佶的指点,约在20余岁时去世,《千里江山图》是其唯一传世作品。

王希孟以“咫尺有千里之趣”的表现手法和精密的笔法,描绘了祖国的锦绣河山。

画面千山万壑争雄兢秀,江河交错,烟波浩淼,气势十分雄伟壮丽。

山间巉岩飞泉,瓦房茅舍,苍松修竹,绿柳红花点缀其间。

山与溪水、江湖之间,渔村野渡、水榭长桥,应有尽有,令人目不暇接。

在运笔上,作者继承了传统青绿山水画法,更趋细腻严谨,点画晕染均能一丝不苟,人物虽小如豆,却形象动态鲜明逼真。

万顷碧波,皆一笔一笔画出。

渔舟游船,荡漾其间,使画面平添动感.在用色上,作者于单纯的青绿色中求变化,有的浑厚,有的轻盈,间以赭色为衬托,使画面层次分明,鲜艳如宝石之光,灿烂夺目。

布局交替采用深远、高远、平远的构图法则,撷取不同视角以展现千里江山之胜。

画中描写岗峦起伏的群山和烟波浩淼的江湖.依山临水,布置以渔村野市,水榭亭台,茅庵草舍,水磨长桥,并穿插捕鱼、驶船、行路、赶脚、游玩等人物活动。

形像精细,刻画入微,人物虽细小如豆,而意态栩栩如生,飞鸟虽轻轻一点,却具翱翔之势。

山石皴法以披麻与斧劈相结合,综合了南、北两派的特长。

设色继承了唐以来的青绿画法,于单纯统一的蓝绿色调中求变化.用赭色为衬托,使石青,石绿颜色在对比中更加鲜亮夺目.整个画面雄浑壮阔,气势磅礴,充满著浓郁的生活气息,将自然山水,描绘得如锦似绣,分外秀丽壮美,是一幅既写实又富理想的山水画作品,全图既壮阔雄浑而又细腻精到,不愧是青绿山水画中的一幅巨制杰作。

我眼中的《千里江山图》

《千里江山图》是一幅超有感觉的古画,它给我们的启示可多了,就像打开了一扇窗户,让我们看到了古人的智慧和对美的追求。

首先,这幅画告诉我们,古人对自然的观察和理解超级细致。

你看那山川、河流、树木,每一笔每一划都那么逼真,就像是用相机拍出来的一样。

这说明古人在画画的时候,一定是花了很多时间去观察自然,去感受自然,然后把这些感受用画笔表现出来。

这就像我们现在做作业一样,要认真观察,用心体会,才能把事情做好。

其次,这幅画还告诉我们,要有创新精神。

《千里江山图》的作者王希孟,他没有拘泥于传统的画法,而是大胆创新,用一种全新的方式去表现山水。

这告诉我们,不管是学习还是生活,我们都不能总是一成不变,要敢于尝试新的方法,这样才能不断进步。

再来,这幅画还让我们懂得了团队合作的重要性。

画中的山川、人物、建筑,每一部分都是精心设计的,它们相互配合,共同构成了一幅完整的画面。

这就像我们在学校里的小组作业,每个人都要发挥自己的长处,大家一起努力,才能完成一个完美的项目。

最后,这幅画还告诉我们要有耐心和毅力。

画一幅这么大的画,可不是一两天就能完成的,王希孟一定是花了很多时间和精力,一点一点地去描绘。

这就像我们学习一样,不能急于求成,要有耐心,一步一个脚印,才能取得好成绩。

总的来说,《千里江山图》不仅仅是一幅画,它更像是一本教科书,教我们如何去观察世界,如何去创新,如何去合作,如何去坚持。

这些启示,对我们中学生来说,都是非常宝贵的财富。

我们要好好学习这些启示,把它们应用到我们的学习和生活中去,让自己变得更优秀。

千里江山图名词解释千里江山图又名《江山千里图》、《江山胜览图》,北宋王希孟创作,绢本,设色,纵51厘米,横119.5厘米,无款印,现藏于北京故宫博物院。

图中峰峦叠嶂,长松林立,坡陀上下,村舍草堂,江河湖水,流泉飞瀑,布置疏密有致,构思巧妙,变幻无穷,气势雄伟壮阔。

远处峰峦起伏,延绵不断;近处阡陌纵横,平畴千里;水面浩淼,烟波无际;村落点缀,野水隔田,尽收眼底。

流传至今的是一幅手卷,分为三段:第一段描绘了连绵起伏的群山,主要以高远法展现,给人以千峰万壑之感;第二段描绘了江南水乡景色,以平远法展现,水面辽阔,群峰迤逦,村舍星罗棋布;第三段描绘了雄伟壮观的城郭建筑,以深远法展现,逶迤磅礴的楼阁殿宇在晨光的映衬下更加雄伟。

宋人沈括赞曰:“希孟于此图,神妙独得,前无古人,后无来者,可谓天才豪逸,不减思翁。

”《千里江山图》表现了王希孟青年时代对祖国大好河山的真挚感情,是中国山水画历史上少见的鸿篇巨制,其中用笔细腻,工整严谨,色彩浓淡相宜,墨色淋漓。

全卷洋溢着欢快的情绪,充满着勃勃的生机。

宋朝的画家有多么爱这片土地,从画卷的题跋中就可看出。

当时的徽宗皇帝赵佶甚至提到了“壮观”两个字。

如果没有对宋朝当时的山川的熟悉,是不会使用这样的语言来形容的。

所以,这是一副关于宋朝的画卷。

如果我们能够走进《千里江山图》的世界中,就仿佛走进了一片新的国度。

如果我们能够走进去,一定会被眼前的壮丽景象惊呆,一定会发出由衷的赞叹!如果你仔细看,就会发现在这长长的画卷中,很多事物都是有联系的,如:山石画的虽然粗糙,但是我们仍然可以看出他受宋朝画院的影响;而各种亭台楼阁中使用的斗拱,也暗示了宋朝建筑的特征;溪水和树木之间有一定的规律,这与人工堆积的假山一脉相承。

北宋的第二位皇帝宋徽宗还亲自题了跋,并且还盖了章,使这件宝贝得到了保护。

之后几经辗转,明清两代均有收藏。

这幅画作是绢本,全长11米,宽31.5米,曾经元朝的著名画家郭佑在上面画了《汉柏图》。

千里江山图范文红色传奇酝酿近20年《千里江山图》是继王安忆《长恨歌》、金宇澄《繁花》后第三部获茅盾文学奖的上海作家作品。

三位上海茅盾文学奖作家的获奖作品都与上海、上海人有关,与上海的历史、现在和未来有关。

以《千里江山图》这个题目写一部小说,在孙甘露的脑海中酝酿了近20年。

具体落实到20世纪30年代这场秘密转移行动,无论是穿行在生活多年的熟悉的街道,还是前往龙华烈士纪念馆大量采访,与党史、城市史专家交流、讨教,作家为此进行了扎实的准备。

作品进入20世纪30年代的上海,寻找散落于历史尘埃中的理想主义者,重新聚起他们的精神和血肉。

以陈千里等为代表的一批党的地下工作者,面对白色恐怖和生死考验,以忠诚与信仰、勇毅与牺牲,在危机四伏的隐蔽战线上与敌人展开生死较量,成就了惊心动魄、震撼人心的红色传奇。

对于孙甘露,读者熟悉他“先锋派”小说家的身份。

最近十多年,孙甘露作为公共文学活动的推动者,积极拥抱和关注现实生活,倾力于为文学与读者搭建桥梁,他担任总策划的上海国际文学周、思南读书会成为上海文化的知名品牌,构成了当代文学面向人民、面向生活的亮丽图景。

赓续“革命上海”书写脉络《千里江山图》获茅盾文学奖,是《收获》杂志与上海文艺出版社联手聚力打造当代原创文学上海出版高地的又一成果。

自2023年4月出版后,《千里江山图》第一时间引起文学界、评论界的关注,小说以险峻的故事情节、精确的世态人情和对人物性情的细致刻画、对人性隐秘的深入挖掘深深感染着读者,不仅赓续了“革命上海”的书写脉络,也成就了一部青春热血喷涌、心怀国家民族锦绣江山的长篇经典,一部在文学艺术上大胆探索、迎难而上的佳作。

孙甘露沉潜多年后的这部作品在《收获》杂志主编程永新看来,是其个人创作的一次“渡江”,“从形式上看,《千里江山图》是从彼岸回到了此岸,从精神气质上又是从此岸出发去彼岸。

这部作品里有孙甘露过去没有涉及过的写法和节奏”。

全书终篇是“一封没有署名的信”。

《千里江山图》评述《千里江山图》是北宋王希孟的作品,被广泛认为是描绘中国北宋政治时期青绿山水的重要绘画艺术作品的代表。

画中重点描绘了重峦起伏的巍峨山脉和低垂蜿蜒烟波汹涌的滔滔江水,一幅壮丽繁荣的山河景观。

由远及近,我们看到依山傍水处,布置以各种不同风格的几栋独具中国少数民族特色及传统建筑风格的古典民居,并且还在其上穿插了一些钓鱼、驶船、行路、赶脚、游玩等各种人物,表现了丰富的民间艺术文化活动。

人物虽然身材小似豌豆,但是可以促使其在形象上的表现更为动态鲜明逼真。

在中国画中,对于人物整体设色运笔方面,作者充分利用,继承了现代中国画中传统的青绿山水和中国现代水墨装饰艺术的绘画手法,更加精致、细腻、严谨,画中的每个人物不仅整体色彩都被晕染均匀又尽量地做到了一丝不苟。

就好像划着一艘帆船,荡漪其间,使整个建筑画面看来显得格外平添一些水的动感。

《千里江山图》颜色丰富,色彩纯度高且内容宏伟壮阔、技法高超娴熟,山水间的宁静美丽,诗情画意皆表达得惟妙惟肖。

表现的是祖国的大好河山的生机勃勃,百姓的稳定安宁,社会长治久安。

画面中描绘的山石、树木、房屋、小院栩栩如生,作者刻画精致细腻,在颜色上采用以石青、石绿为主色调,运用矿物色和植物色,色彩厚重经久不衰,虽经历千年的时间洗礼但所呈现的气势磅礴丝毫不减,用石青、石绿等矿物质颜料描绘山体的上半部分,用花青和墨色等矿物色渲染山体的底部和物体暗部,一方面植物色和矿物色由于所表达质感不同将山体的明暗区分得非常分明,画面层次丰富起来,另一方面石青、石绿、花青和墨色本身色相的不同使画面色彩不突兀的同时又有变化,不单调。

王希孟将墨和色巧妙结合再施之灵活变幻的技法让画卷色彩厚重的同时又有飘渺的意境。

《千里江山图》主要采用了深远、平远、高远相结合的构图方式,表现出气势磅礴,格调高雅,雄伟气魄之势,画面重峦叠嶂、星罗棋布,画卷开端为高山之巅,山脉起伏连绵,宛如仙境。

两层的宫殿楼阁在画卷中间犹如彩虹般绚烂,最后,蜿蜒曲折的山路到达庭院,由高远向深远的景色推进,画卷最左端高峰突起,结束了开卷之势,总结了整个画面,首尾呼应。

明代名画《千里江山图》的意义与艺术价值一、介绍《千里江山图》•《千里江山图》是明代著名画家徐悲鸿创作的一幅巨幅绘画作品。

•这幅画展现了中国壮丽的自然景观和深厚的历史文化底蕴,被誉为中国绘画艺术的珍宝之一。

二、意义1.文化传承与历史记载•通过《千里江山图》,人们可以了解到明代时期中国的自然环境、人文景观以及社会风貌,有助于我们重建和理解过去时期的历史面貌。

•这幅画呈现出的悠久历史和固有文化元素,体现了中国人民对美好生活的向往和追求。

2.艺术表达与审美享受•徐悲鸿将大量线条运用于这副作品中,给予了整个画面良好的结构和动感。

•细致入微的描绘使得观者可以感受到自然界奇妙而独特的气息,领略到无穷的美感。

•《千里江山图》中的景物布局和色彩运用都展现了徐悲鸿精湛的绘画技巧,为观者提供了一种视觉上的享受与体验。

三、艺术价值1.独特性与稀缺性•《千里江山图》作为明代名画中的佳作之一,具有非常高的收藏和鉴赏价值。

•这幅画虽然存在多幅复制品,但原作仍然被认为是无价之宝。

2.艺术风格与创新•徐悲鸿在这幅画中融入了西方绘画技法与中国传统审美,使得作品既保持了传统文化特色又开辟了新境界。

•他通过构图和线条表达独立独特的审美观点,塑造出与众不同的艺术形象。

3.文化遗产与时代记忆•《千里江山图》作为明代文物之一,承载着丰富多样的历史信息和文化内涵。

作为文化遗产,它不仅向后人展示了过去时期的社会风貌与历史事件,也为今天人们研究和理解相关时代的文化背景提供了珍贵资源。

四、结论明代名画《千里江山图》作为一幅艺术珍品,既具有很高的历史、文化价值,同时也是中国绘画艺术中的杰作之一。

它通过展示出壮丽的自然景观和深厚的历史文化底蕴,让人们体验到无限的审美享受。

这幅画不仅是文化传承与历史记载的重要载体,也有着独特的艺术力量和审美意义。

因此,《千里江山图》在艺术界被视为宝贵的资产和珍品,对于推动中国传统绘画艺术文化发展具有重要意义。

千里江山图,宋式生活,盛唐文创

千里江山图怎样怎样·······青绿山水,十八岁,年轻自信,·····巨幅·····宋代····影响深远

盛唐文创同样是一家年轻的文创公司,自信,启航

本次展览以宋代············

千里江山图的一些东西

《千里江山图》

简介:

北宋王希孟

绢本 51x1191厘米故宫博物院藏

绢本,设色,51.5*1191.5cm,故宫博物院藏。

长卷以大青绿色彩描绘山峦水景,为中国十大传世作品之一。

画面上层峰峦叠嶂、连绵不绝;林木村野、舟船桥梁、楼台殿阁井然有序。

技法上,山石先以墨色勾皴,后施青绿重彩,用石青石绿烘染山峦顶部,显示青山叠翠。

王希孟,北宋画家,天资聪慧,得宋徽宗亲授,绘鸿篇大作《千里江山图》。

此图是王希孟仅存的传世之作。

作者:

王希孟

蔡京题跋:“政和三年闰四月一日赐。

希孟年十八岁,昔在画学为生徒,召入禁中文书库,数以画献,未甚工,上知其性可教,遂诲谕之,亲授其法。

不逾半载乃以此图进,上嘉之,因以赐臣。

京谓天下士在作之而已。

”

到了清代的宋牧仲才有一首论画的绝句提到了王希孟,诗云:

“宣和供奉王希孟,天子亲传笔法精。

进得一图身便死,空教肠断太师京。

”

并自注云:

“希孟天资高妙,得徽宗秘传,经年设色山水一卷进御。

未几死,年二十余。

”

历史评价:

难怪元代著名书法家溥光对此卷推崇备至,在卷后题跋中赞道:“予自志学之岁,获睹此卷,迄今已近百过。

其功夫巧密处,心目尚有不能周遍者,所谓一回拈出一回新也。

又其设色鲜明,布置宏远,使王晋卿、赵千里见之亦当短气,在古今丹青小景中,自可独步千载,殆众星之孤月耳。

具眼知音之士必以予言为不妄云”。

收藏流变:

《千里江山图》创作问世以后,由赵佶赐给了蔡京。

后又归南宋内府,卷前有宋理宗“缉熙殿

宝”印。

到元代,为李溥光和尚收藏,卷后接纸有他在大德七年(1303年)的题跋。

清初为梁清标所得,他自题了外签,又在本幅及前后隔水、接纸上盖有梁氏收藏印多方。

以后便进入乾隆内府,本幅有清高宗弘历诗题及印玺多方,并著录于《石渠宝岌·初编·御书房》。

清亡,由溥仪盗出皇宫,解放后由人民政府收回,今藏北京故宫博物院。

构图:

依据山水构图的节奏变化可以将画面大致分为六个部分,每段以水面、游船、沙渚、桥梁相衔接或呼应。

从卷首的山谷间开始,穿过树林、山峦,进入村庄,跨过板桥绕过山冈来到村边、江岸,江水隔断处有渡船停泊或长桥相连,暗示着气脉的连贯,穿越千山万水回到最后近岸的山中,这仅仅是从平面构成的角度来看。

在画面纵深处,小路的迂回曲折也将纵深的空间拉伸开,消失于无限深远的空间。

在空间处理上,《千里江山图》取平远之景,山有重叠,远取其势,近取其质;近岸人物、村舍、树木、舟船、板桥清晰可见;中景山头树木渐少,寺院或隐或现;远处山川只以色墨简单带过,设色变淡,树木也仅点染而出。

青绿山水

《千里江山图》集青绿山水之大成。

( 1) 矿物色和植物色互相运用。

北宋中晚期矿物色和植物色丰富起来,《千里江山图》色彩厚重, 经历千年, 色彩之间的关系依然明朗, 虽然有的颜色已经脱落、消退, 但仍有金碧辉煌的感觉。

山体的顶端用厚重的矿物色石青石绿, 石青近乎头青, 石绿近乎三绿, 这两种色彩在明度上形成对比, 层次分明。

先用晕染的方法, 把石色从山石的上端向山脚晕染, 衔接好山脚的赭石, 层层多遍晕染, 最终达到厚重的效果, 而不是用浓厚的颜料直接涂上去。

山坳处及山的暗部, 用植物色花青和墨渲染, 植物色较透明, 易于加深, 深色能更好地衬托鲜亮的石青石绿。

树干用赭石和墨, 枝叶就直接用石绿色点画出。

为了丰富树种, 也有用花青和墨直接点画枝叶的。

天空用墨染出, 从上到下逐渐渲染, 接近远山处透出底色, 水天相接的地方仿佛有光线。

水波用苦绿渲染, 天空和水面都用水色, 颜色较深, 它们都处于虚的位置, 从而更好地烘托出实体青绿山峰的艳丽夺目。

( 2) 色与墨、皴法与色彩相结合的技法。

《千里江山图》的山石并不是直接用石青石绿单一地平涂, 在上色之前, 先用墨对山石结构进行皴擦, 不仅有中锋, 也有侧锋。

山体用荷叶皴, 山脚用短披麻皴, 墨线皴衔接了山头厚重的石青石绿和山脚的赭石色, 也增加了山石的体积感。

有的山峰平染石绿以后, 再用苦绿进行勾皴。

石青石绿有了色彩上的差异, 画面色彩更加丰富。

墨线与颜色、色面与皴线相互交织, 浑然一体。

这样, 不仅是色块富有变化, 皴线也更具有层次感。

燕家景致:

画卷表

现了群山层恋叠嶂,连绵不绝,林木村野、舟船桥梁、楼台殿阁、各种人物布局井然有

序,形象刻画精致入微,设色继承了隋唐以来的青绿画法,整个画面雄浑壮阔,气势膀

礴,充满了浓郁的生活气息,将自然景观和人文景观描绘的秀丽壮美,是一幅写实而又

富于理想化的山水画作\画中所描绘的建筑点景颇多,其中涉及到楼阁、山房、桥梁、

水榭、亭台等建筑类型,是研究北宋建筑的非常珍贵的资料,傅熹年先生曾就这幅画写

过一篇文章,名为《王希孟〈千里江山图〉中的北宋建筑》,文章就画面中出现的建筑做了

细致入微的介绍,为我们进一步了解北宋的建筑提供了重要依据。

宋徽宗与北宋画院:

北宋翰林图画院,隶属于宫廷供奉机构“内侍省”’,是直接为皇帝日常生活提供服务的机构。

画院为宫廷提供图饰装点、肖像写真等等美术服务,虽是服务性工作,但因“尤为亲近”皇帝,而显得特别重要。

徽宗经常接触指导画家,对有成绩的少年新进给予破格赏赐,甚至对不愿在翰林图画院的画师进行劝说挽留。

,他还尽量容纳和吸收各种风格的画家进入翰林图画院,使他们各尽所长,更好地满足宫廷需要。

从跋文中亦可推断,王氏在入画院之前已具备一定的绘画基础,身为画学生的王希孟虽画不甚工却勤奋刻苦,并在进入文书库之后多次向宋徽宗献画。

随后,皇帝认为王希孟“孺子可教”并亲授画艺,在徽宗的点拨之下,这位年轻的院画家终于完成了举世瞩目的青绿山水画巨作——《千里江山图》。

千里江山图与创业起航

千里江山图,名字何其雄阔,一字一字显露着作者的豪情与自信。

整幅画设色艳丽,构图奇巧,融合了北方山水的雄浑和南方山水的趣味,是传世青绿山水中的扛鼎之作,跻身中国十大传世名画之一。

然而观看此图的人又有谁能想到如此恢弘巨制竟出自一个18岁少年之手。

关于本图作者王希孟的历史资料少之又少,然而通过画面的一段题跋可以得知,王希孟尚在少年便进画院,亲得宋徽宗指点丹青,技艺猛进,18岁献上千里江山图,得以流传千古。

这幅画让我们摆脱了中国传统艺术中垂暮之年的刻板印象,分明感受到一股青年人的热血和豪情,一个翩翩少年的踌躇壮志!

盛唐文创也是这样一个踌躇满志的少年,蓄势待发。

我们立足于古今中外的艺术作品,通过将现代审美与古人的生活美学结合起来,提倡一种“返朴归真,回归自然”的生活方式。