《千里江山图》赏析

- 格式:rtf

- 大小:4.64 KB

- 文档页数:1

山水入画之《千里江山图》《千里江山图》是中国历史上著名山水画家王时敏的代表作品之一,而王时敏也是唐代杰出的山水画家之一。

此幅作品描绘了壮丽的自然景色和浩瀚的江山气势,展现了中国古代山水画的高超艺术水平和深厚的文化内涵。

该作品以其绚丽的色彩和精湛的技巧,成为了中国山水画的经典之作,被誉为“山水画的活化石”。

在《千里江山图》中,王时敏以五色笔墨勾勒出了一幅极富动感和生气的江山画卷。

作品表现了广袤的江河,无边的群山和翠绿的树木,形成了一幅巍峨壮美的山水画卷。

其中描绘的江水波澜起伏,群山连绵不绝,层林尽染,层次分明,给人以强烈的视觉冲击。

作品中的画面宏大而生动,充分展现了中国山水画追求“远航”的艺术特色,使人仿佛置身于风景如画的江山之间,感受大自然的壮丽和美丽。

王时敏以其深厚的文化底蕴和才华横溢的艺术技巧,将《千里江山图》这幅作品打造成了中国山水画的经典之作。

他从艺术的角度出发,以感人的笔墨将中国古代的山水风光描绘得淋漓尽致,为中国山水画的发展做出了重要的贡献,也给后人留下了宝贵的艺术遗产。

作为中国山水画的代表之作,《千里江山图》也蕴含了丰富的文化内涵。

王时敏通过绘画,表达了对大自然的敬畏和崇拜,也彰显了中国古代文人对自然的热爱和追求。

作品中所呈现的山川江河,为观者展现了中国大地的无穷魅力和丰富文化。

整幅作品给人以无限遐想,让人们能够在心灵深处感受到中国传统文化的魅力和韵味。

从《千里江山图》中我们也可以感受到王时敏在创作这幅作品时的艰辛和努力。

王时敏在创作这幅作品时,钻研历代名家的作品和技法,汲取前人之长,不断地在探索和实践中提高自己的艺术水平。

他在作品中的对色彩、画面和形式的处理都表现出极高的造诣和技术水平,使《千里江山图》成为了中国山水画的一座巅峰之作。

而如今,《千里江山图》已成为了中国山水画的珍贵文化遗产,被收藏于中国国家博物馆,成为了中国文化艺术的瑰宝。

作品通过丰富的艺术表现和深沉的文化内涵,使观者们能够在视觉艺术享受的更加深刻地认识中国山水画的魅力和韵味。

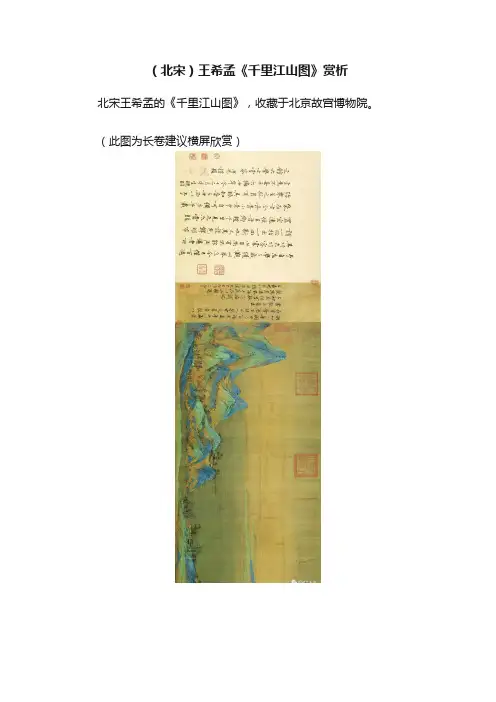

(北宋)王希孟《千里江山图》赏析

北宋王希孟的《千里江山图》,收藏于北京故宫博物院。

(此图为长卷建议横屏欣赏)

王希孟,北宋画院学生,受宋徽宗赵佶亲自指点,才华横溢,画

艺早熟。

他18岁时用半年时间呕心沥血完成《千里江山图》,不久便去世了。

《千里江山图》是以一匹整绢创作的青绿山水画长卷,气魄宏大,构图严谨,刻画精细,色彩绚丽,充分展示了中国山水画的风貌,在布局上独具匠心,使之“咫尺有千里之趣”。

此画用笔精细, 既能把握住山水景物的起伏变化大势, 对各个局部的刻画又细致入微,画面既显得富丽凝重而又和谐统一。

描绘了连绵的群山冈峦和浩淼的江河湖水,于山岭、坡岸、水际

中布置、点缀亭台楼阁、茅居村舍,水磨长桥及捕鱼、驶船、行旅、飞鸟等,描绘精细,意态生动,景物繁多,气象万千,构图于疏密之中讲求变化,气势连贯,以披麻与斧劈皴相合,表现山石的肌理脉络和明暗变化。

设色匀净清丽,于青绿中间以赭色,富有变化和装饰性。

整体意境雄浑壮阔,气势恢宏,充分表现了自然山水的秀丽壮美。

元人评价此画时道:“设色鲜明, 布置宏远, 使王晋卿、赵千里见

之亦当气短。

在古今丹青小景中, 自可独步千载, 殆众星之孤月耳”。

此画被称为“中国十大传世名画”之一。

千里江山图赏析归纳总结“千里江山图”是中国著名画家、文学家郑板桥所创作的一幅巨幅山水画。

该画作于清代乾隆年间创作完成,以其极富艺术价值和独特的表现手法受到人们的广泛赞赏和喜爱。

本文将对“千里江山图”进行赏析归纳总结。

首先,我们来聚焦于画面构图和主题。

千里江山图以极具气势恢宏的横轴画幅为基础,展示了一幅千里江山的壮丽景色。

画面中以宽阔的河流为主线,河上有扁舟和乘船而行的人物,远山和建筑点缀其间。

首先,画面的布局非常合理,呈现出一种开阔明朗的感觉,给人以宽广感。

其次,画家运用了巧妙的透视法,将远近景混合在一起,形成了一种错落有致的美感。

整幅画的主题是以自然美和人文景观为主,画面中展现出江山的壮丽和自然的奇妙。

其次,我们来分析画家运用的表现手法和细节描绘。

郑板桥以高超的技巧将中国传统的写意山水画法与西方的透视法结合在一起。

在画中,水流的绘画手法独具一格,巧妙地捕捉到了水波的变化和水面的倒影,使观者仿佛能感受到水流的动态和波澜壮阔。

同时,山的描绘也十分细腻,画家运用了传统的墨色渲染技法,以及稳定的线条描绘,使山的形态明确而有力。

另外,在人物形象的刻画上,画家注重捕捉人物的神态和姿势,使得人物栩栩如生,生动有血有肉。

再次,我们来谈一下“千里江山图”所代表的意义和价值。

这幅画作不仅仅是一幅山水画,更是一幅国家风貌和民族精神的写照。

它通过江山的壮丽和自然景色的描绘,表达了中国人对大自然的敬畏和崇拜之情。

同时,画中人物的活动也反映了中国人民朴素而乐观的生活态度。

这幅画作通过抒发画家的情感和感知,向观者传递了一种情怀和情感,引起人们对自然美和人文景观的关注和思考。

综上所述,“千里江山图”以其独特的构图、出色的表现技巧和深远的意义,成为中国山水画的经典之作。

它将中国传统山水画的精髓与现代深度结合,展示了中国山水画独特的魅力和艺术价值。

此画作不仅让人们感受到大自然的壮丽和美妙,更引发着人们对于人类与自然和谐共生的思考。

山水入画之《千里江山图》《千里江山图》是中国古代文学类巨著之一,描绘着江山万里的壮丽景色,以及历史上的盛世沧桑。

该作品是中国传统文化中山水画的杰作之一,展现了艺术家对山水的高超掌握,以及对自然景色的深刻理解和表现。

下面将从不同角度对《千里江山图》进行分析。

从题材来看,《千里江山图》以山水景色为主题,描绘了千里江山的壮观美景。

作品中的山水描绘,以水墨为主,用线条勾勒出了江山起伏的轮廓,用淡墨深浅的层次来表现山的沧桑和远近的距离感。

艺术家以细腻的笔触和精妙的构图,呈现出了大自然的美好和壮丽。

整幅画面气势恢宏,令人惊叹不已。

从笔墨来看,《千里江山图》展现了中国山水画的独特魅力。

画家运用了水墨的独特韵味和魅力,通过淡墨浓墨的对比来表现山水的远近和深浅,展现了中国水墨画独有的意境和神韵。

在细腻的笔触下,江山如梦似幻,迷人至极。

从意境来看,《千里江山图》通过艺术家的创作,表现出了对自然景色的独特理解和情感表达。

画中的山水之美,仿若仙境,给人以宁静和舒适的感受,令人心驰神往。

作品所营造的壮丽气势和宏伟景象,让人感受到了大自然的震撼和力量,让人对山水的美好产生了深深的感悟和向往。

从历史文化的角度来看,《千里江山图》展示了中国古代壮美山水画的独特魅力和历史底蕴。

作品中的绮丽山水,营造出了气吞山河的壮美气魄,反映了中国古代文人士大夫对山水的追求和理解。

这幅画作体现了古代文人对自然的情感和情怀,也代表了中国山水画的精髓和传统艺术价值。

《千里江山图》是一幅具有极高艺术价值和历史文化意义的山水画作品,展现了艺术家对山水自然的深刻理解和高超掌握,展示了中国古代山水画的独特魅力和韵味,也传承了中国古代壮美山水画的悠久传统和丰富内涵。

这幅作品不仅是中国传统文化的瑰宝,也是举世公认的山水画杰作,对后人的艺术创作和艺术鉴赏具有重要的指导意义和启发意义。

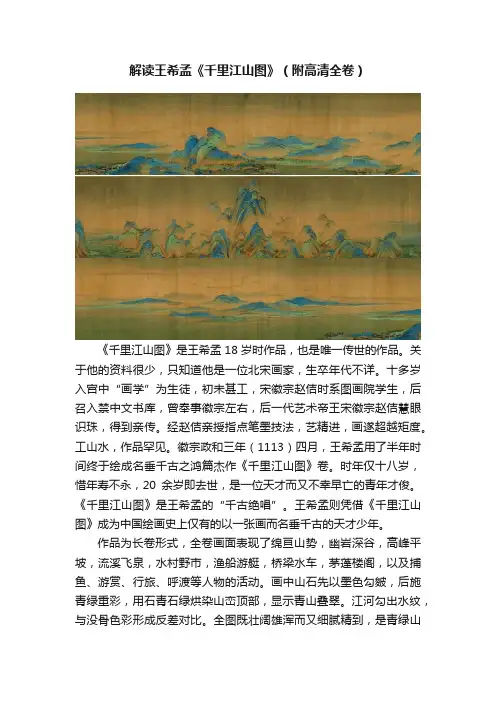

解读王希孟《千里江山图》(附高清全卷)《千里江山图》是王希孟18岁时作品,也是唯一传世的作品。

关于他的资料很少,只知道他是一位北宋画家,生卒年代不详。

十多岁入宫中“画学”为生徒,初未甚工,宋徽宗赵佶时系图画院学生,后召入禁中文书库,曾奉事徽宗左右,后一代艺术帝王宋徽宗赵佶慧眼识珠,得到亲传。

经赵佶亲授指点笔墨技法,艺精进,画遂超越矩度。

工山水,作品罕见。

徽宗政和三年(1113)四月,王希孟用了半年时间终于绘成名垂千古之鸿篇杰作《千里江山图》卷。

时年仅十八岁,惜年寿不永,20余岁即去世,是一位天才而又不幸早亡的青年才俊。

《千里江山图》是王希孟的“千古绝唱”。

王希孟则凭借《千里江山图》成为中国绘画史上仅有的以一张画而名垂千古的天才少年。

作品为长卷形式,全卷画面表现了绵亘山势,幽岩深谷,高峰平坡,流溪飞泉,水村野市,渔船游艇,桥梁水车,茅蓬楼阁,以及捕鱼、游赏、行旅、呼渡等人物的活动。

画中山石先以墨色勾皴,后施青绿重彩,用石青石绿烘染山峦顶部,显示青山叠翠。

江河勾出水纹,与没骨色彩形成反差对比。

全图既壮阔雄浑而又细腻精到,是青绿山水画中的一幅巨制杰作。

画中远近山水,气势开阔,村舍集市、渔船客舟、桥梁水车和林木飞禽,笔墨工致,位置得宜;全卷青绿重设色,表现了山河秀丽。

被称为“中国十大传世名画”之一。

北宋有过两幅鸿篇炬迹,一幅是《清明上河图》,一幅就是《千里江山图》。

有人说,这两幅画,一个现实,一个理想。

一幅是中国古代社会全盛时期的真实写照,一幅是中国文人理想世界的缩影。

《千里江山图》即中国古代文人理想梦境中永恒的青绿色幻影。

当年,宋徽宗为了培养绘画人才,创办了一所专门培养画学生的学校——“画学”,相当于官办美术学校,王希孟就曾是这儿的学生。

那些从画学里出来的尖子生可以顺利进入翰林图画院,王希孟毕业后则被分配到了文书库去抄账、编目。

年少气盛的他自然心有不甘,频频作画进献,希望引起徽宗注意。

或许是被希孟的执着勤奋打动,徽宗便对其亲自教授。

赏析王希孟的《千里江山图》《千里江山图》画卷表现了绵亘山势,幽岩深谷,高峰平坡,流溪飞泉,水村野市,渔船游艇,桥梁水车,茅蓬楼阁,以及捕鱼、游赏、行旅、呼渡等人物的活动。

全面继承了隋唐以来青绿山水的表现手法,突出石青石绿的厚重,苍翠效果,使画面爽朗富丽。

水、天、树、石间,用掺粉加赭的色泽渲染。

用勾勒画轮廓,也间以没骨法画树干,用皴点画山坡,丰富了青绿山水的表现力。

人物活动栩栩如生。

充满了作者对美好生活境界的向往。

该图作者以“咫尺有千里之趣”的表现手法和精密的笔法,描绘了祖国的锦绣河山。

画面千山万壑争雄竞秀,江河交错,烟波浩淼,气势十分雄伟壮丽。

山间巉岩飞泉,瓦房茅舍,苍松修竹,绿柳红花点缀其间。

山与溪水、江湖之间,渔村野渡、水榭长桥,应有尽有,令人目不暇接。

在运笔上,作者继承了传统青绿山水画法,更趋细腻严谨,点画晕染均能一丝不苟,人物虽小如豆,却形象动态鲜明逼真。

万顷碧波,皆一笔一笔画出。

渔舟游船,荡漾其间,使画面平添动感。

在用色上,作者于单纯的青绿色中求变化,有的浑厚,有的轻盈,间以赭色为衬托,使画面层次分明,鲜艳如宝石之光,灿烂夺目。

布局交替采用深远、高远、平远的构图法则,撷取不同视角以展现千里江山之胜。

此图无作者款印。

清初梁清标签题为王希孟作。

卷后有宋代蔡京、元代溥光和尚二跋,钤「缉熙殿宝」、「乾隆御览之宝」等印二十八方。

经宋代蔡京、内府,元代溥光,清内府等收藏,《石渠宝笈初编》等著录。

画中描写岗峦起伏的群山和烟波浩淼的江湖。

依山临水,布置以渔村野市,水榭亭台,茅庵草舍,水磨长桥,并穿插捕鱼、驶船、行路、赶脚、游玩等人物活动。

形像精细,刻画入微,人物虽细小如豆,而意态栩栩如生,飞鸟虽轻轻一点,却具翱翔之势。

山石皴法以披麻与斧劈相结合,综合了南、北两派的特长。

设色继承了唐以来的青绿画法,于单纯统一的蓝绿色调中求变化。

用赭色为衬托,使石青,石绿颜色在对比中更加鲜亮夺目。

整个画面雄浑壮阔,气势磅礴,充满著浓郁的生活气息,将自然山水,描绘得如锦似绣,分外秀丽壮美,是一幅既写实又富理想的山水画作品,全图既壮阔雄浑而又细腻精到,不愧是青绿山水画中的一幅巨制杰作。

千里江山图赏析

千里江山图,出自徐渭的《清明上河图》,全幅共分为上中下三部分,上部小曲江图分为东西两部份,以小曲江、千门津市等为主体,描绘中原平原繁衍壮观之景;中部为平原内河图,以河网、渡口、码头、坝子、画舫等为主,景色迷离;下部为南湖图,描绘南塘慈

惠者的淳厚情怀,空间的延续,及安宁之景。

画面来看,作者堪称匠心独具,画景以精雕细琢之痕迹。

碧绿的河心,搭配彩虹般的渡口桥,一气呵成的河网及岸边的码头等,构成了众多的形象。

小曲江上的桥梁,余晖下的府邸,以青绿融合成一片宁静和谐的境界。

南湖图中又用洁白冰雪之冷暖,为大地披上盛装,把清净冷静融入自然之中,显得无比风韵。

把它比喻成一幅画,色彩丰富、内容丰满,融汇源远流长的中国古老文化,浓缩成细节的

画面,千里江山图以其细腻的笔触,勾勒出古老而令人永生难忘的安康景色,令人陶醉非常。

《千里江山图》:展现中国自然风光的巨作《千里江山图》是中国历史上一幅重要的山水画,由南宋画家王希孟创作,长达十二米,高约五十厘米。

这幅作品将中国南方的自然风光展现得淋漓尽致,包括山峰、江河、林木、云雾等等,给人一种身临其境的感受。

画面中的山峰、江河和云雾都是王希孟精心描绘的。

山峰的高低起伏、江河的弯曲蜿蜒、云雾的轻盈飘逸,都非常逼真。

此外,王希孟在画中还描绘了许多人物和建筑,例如渔夫、行旅、庙宇等等,这些元素进一步丰富了画面的内容。

《千里江山图》不仅仅是一幅展现中国自然风光的巨作,也是一幅重要的历史文化遗产。

这幅画描绘的山水和自然景象,不仅仅是王希孟的艺术创作,更反映了当时中国南方的地貌、气候和生态环境,对于我们了解中国的地理环境和文化背景具有重要的意义。

总之,作为中国山水画的代表作之一,《千里江山图》是一幅无与伦比的艺术之作。

它通过细腻的画笔和精湛的技艺,展现了中国南方的自然风光和文化背景,也是中国文化的重要遗产之一。

通过欣赏和研究这幅作品,我们可以更好地了解中国文化和历史,同时也感受到大自然的壮丽和美丽。

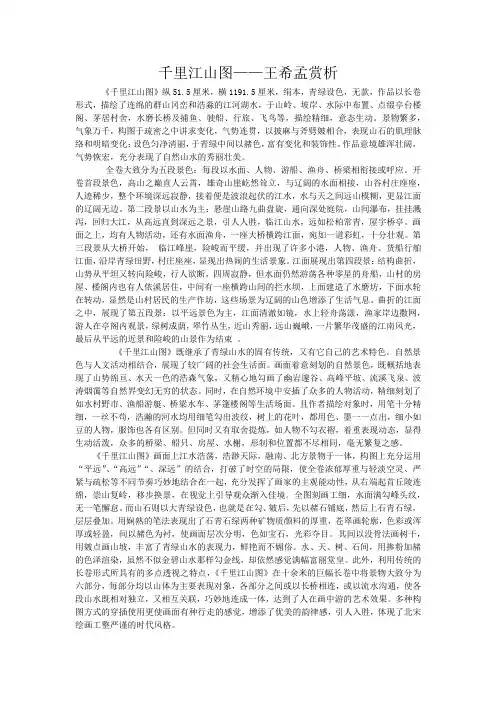

千里江山图——王希孟赏析《千里江山图》纵51.5厘米,横1191.5厘米,绢本,青绿设色,无款,作品以长卷形式,描绘了连绵的群山冈峦和浩淼的江河湖水,于山岭、坡岸、水际中布置、点缀亭台楼阁、茅居村舍,水磨长桥及捕鱼、驶船、行旅、飞鸟等,描绘精细,意态生动。

景物繁多,气象万千,构图于疏密之中讲求变化,气势连贯,以披麻与斧劈皴相合,表现山石的肌理脉络和明暗变化;设色匀净清丽,于青绿中间以赭色,富有变化和装饰性。

作品意境雄浑壮阔,气势恢宏,充分表现了自然山水的秀丽壮美。

全卷大致分为五段景色:每段以水面、人物、游船、渔舟、桥梁相衔接或呼应。

开卷首段景色,高山之巅直人云霄,雄奇山崖屹然耸立,与辽阔的水面相接,山谷村庄座座,人迹稀少,整个环境深远寂静,接着便是波浪起伏的江水,水与天之间远山模糊,更显江面的辽阔无边。

第二段景以山水为主:悬崖山路九曲盘旋,通向深处庭院,山间瀑布,挂挂溅泻,回归大江,从高远直到深远之景,引人人胜,临江山水,远如松柏常青,屋宇桥亭。

画面之上,均有人物活动,还有水面渔舟,一座大桥横跨江面,宛如一道彩虹,十分壮观。

第三段景从大桥开始,临江峰崖,险峻而平缓,并出现了许多小港,人物、渔舟、货船行舶江面,沿岸青绿田野,村庄座座,显现出热闹的生活景象。

江面展现出第四段景:结构曲折,山势从平坦又转向险峻,行人欲断,四周寂静,但水面仍然游荡各种零星的舟船,山村的房屋、楼阁内也有人依溪居住,中间有一座横跨山间的拦水坝,上面建造了水磨坊,下面水轮在转动,显然是山村居民的生产作坊,这些场景为辽阔的山色增添了生活气息。

曲折的江面之中,展现了第五段景:以平远景色为主,江面清澈如镜,水上轻舟荡漾,渔家岸边撒网,游人在亭阁内观景,绿树成荫,翠竹丛生,近山秀丽,远山巍峨,一片繁华茂盛的江南风光,最后从平远的近景和险峻的山景作为结束。

《千里江山图》既继承了青绿山水的固有传统,又有它自己的艺术特色。

自然景色与人文活动相结合,展现了较广阔的社会生活面。

千里江山图描述,分析,解释,评价千里江山图,又称《明太祖朱元璋出师图》,是明代文人马远所作,是中国历史上最著名的一幅全景画。

该画体现了当时朱元璋出师,以及勤王安民、封建制度下朝野百姓各司其职、团结奋斗的气概。

画面构图简洁而有力,色彩明快,对比鲜明。

画中朱元璋出师,衣着端庄,脸上洋溢着慷慨激昂的气势,整个画面充满了激情和决心。

画中的江山,更是生动地勾勒出了大自然的壮丽景象,把朱元璋出师的宏伟壮丽地展示了出来。

该画描绘了宋代末年朱元璋出师征讨金国的场景,画中朱元璋正坐于战船之上,一身闪烁的盔甲,头戴着一顶金色的头盔,脸上洋溢着慷慨激昂的气势。

画中的战船由朱元璋的追随者组成,身披战甲,衣着华贵,象征着朱元璋的威武不屈。

在朱元璋身前,右侧有两名将士马面朝天,把他的胸口的旗子高高举起,彰显朱元璋的果断和勇气。

左侧有一名将士,拿着一个旗子,也是向天竖立起来,表达着朱元璋的坚定信念。

画中的江山也极具艺术性,山脉和江流以自然的形式贯穿在画中,山脉峰峦叠嶂,江流绵延,景色宏伟壮观,把画面渲染得惟妙惟肖,让人感受到大自然的力量与魅力。

从绘画技法上来看,该画采用了多重时代特色的画法,以草书技法描绘山石江流,以宋人的花鸟画法描绘朱元璋的追随者,展示出一种贯穿唐宋的艺术风格,把中国传统绘画的精髓表现出来。

从象征意义上来看,该画的主题是安定国家,维护民族的和平。

朱元璋出师讨伐金国,就是要维护中国的领土完整,保护国家的安定,保卫民族的和平。

朱元璋出师时,他的追随者们都衣着华丽,一路高歌,他们的表情充满了决心,象征着他们维护国家的决心和信念。

还有江山的景色,也象征着大自然的神力,祝福着向前走的朱元璋,让人感受到浩瀚的大自然气息。

综上所述,“千里江山图”不仅是一幅精美的绘画,更是一幅具有深厚历史内涵的图画,体现了朱元璋勤王安民、封建制度下朝野百姓各司其职、团结奋斗的气概。

该画不仅艺术性强,而且具有深远的历史意义,被誉为中国传统文化的精髓,值得我们学习和赞美。

(南宋)江参《千里江山图》赏析

南宋江参的《千里江山图》,收藏于台北故宫博物院。

江参,字贯道,浙江衢县人,南宋前期画家,妙于丹青,颇受士人重视,甚至连南宋高宗也知道其大名。

江参擅长画山水,学董源、巨然的画法,是描绘江南水乡画派的继承者。

该图“远山丛丛,远树蒙蒙,咫尺万里,江行其中。

短长何岸,高低何峰,彼坻彼峙,彼瀑彼洪。

晴岚乍豁,烟霭葱茏,或断或续,且淡且浓”,是一幅笔墨浑厚、意境深远、博大宏深的山水画作品。

江参作此图,用笔全用中锋,旋顿旋收,圆融老辣。

全幅多用水墨,仅在水天处用螺青渍染。

从蟹爪树法等技法的使用上,我们可发现江参不仅仅承袭了董源、巨然的江南画派的风格技法,更参以范宽、郭熙等北方画派的技法,

并自创了“泥里拔钉皴”,在画坛上独树一帜。

另一幅传为江参作品的《林峦积翠图》与此图如出一辙,也是以平远法画峰峦连绵、江流蜿蜒、林木苍翠的景象,并有溪桥渔舟点缀其间,颇有天真意趣。

江参用硬笔勾画石头的轮廓,颇有力度,又十分注重水分的运用,并借鉴了米芾水墨云山的技法,使得画面具有江南水乡的格调。

我眼中的《千里江山图》

《千里江山图》是一幅超有感觉的古画,它给我们的启示可多了,就像打开了一扇窗户,让我们看到了古人的智慧和对美的追求。

首先,这幅画告诉我们,古人对自然的观察和理解超级细致。

你看那山川、河流、树木,每一笔每一划都那么逼真,就像是用相机拍出来的一样。

这说明古人在画画的时候,一定是花了很多时间去观察自然,去感受自然,然后把这些感受用画笔表现出来。

这就像我们现在做作业一样,要认真观察,用心体会,才能把事情做好。

其次,这幅画还告诉我们,要有创新精神。

《千里江山图》的作者王希孟,他没有拘泥于传统的画法,而是大胆创新,用一种全新的方式去表现山水。

这告诉我们,不管是学习还是生活,我们都不能总是一成不变,要敢于尝试新的方法,这样才能不断进步。

再来,这幅画还让我们懂得了团队合作的重要性。

画中的山川、人物、建筑,每一部分都是精心设计的,它们相互配合,共同构成了一幅完整的画面。

这就像我们在学校里的小组作业,每个人都要发挥自己的长处,大家一起努力,才能完成一个完美的项目。

最后,这幅画还告诉我们要有耐心和毅力。

画一幅这么大的画,可不是一两天就能完成的,王希孟一定是花了很多时间和精力,一点一点地去描绘。

这就像我们学习一样,不能急于求成,要有耐心,一步一个脚印,才能取得好成绩。

总的来说,《千里江山图》不仅仅是一幅画,它更像是一本教科书,教我们如何去观察世界,如何去创新,如何去合作,如何去坚持。

这些启示,对我们中学生来说,都是非常宝贵的财富。

我们要好好学习这些启示,把它们应用到我们的学习和生活中去,让自己变得更优秀。

千里江山图和蛙声十里出山泉赏析1、千里江山图赏析:《千里江山图》是北宋王希孟创作的绢本设色画,现收藏于北京故宫博物院。

值得一提的是,《千里江山图》画卷纵51.5厘米,横1191.5厘米。

比《清明上河图》还要宽2倍、长2倍(清明上河图宽24.8厘米、长528.7厘米)此画本无名,后因乾隆提诗“江山千里望无垠”故后世称为“千里江山图”。

该作品以长卷形式,立足传统,画面细致入微,烟波浩渺的江河、层峦起伏的群山构成了一幅美妙的江南山水图,渔村野市、水榭亭台、茅庵草舍、水磨长桥等静景穿插捕鱼、驶船、游玩、赶集等动景,动静结合恰到好处。

在该作品人物的刻画上,极其精细入微,意态栩栩如生,飞鸟用笔轻轻一点,具展翅翱翔之态。

《千里江山图》画卷,不仅代表着青绿山水发展的里程;而且,集北宋以来水墨山水之大成,并将创作者的情感付诸创作之中。

《千里江山图》虽属于写意之作,但不乏工美佳作,表现了青年画家具有严谨的生活态度。

《千里江山图》是中国十大传世名画之一。

2、蛙声十里出山泉赏析:齐白石老人一生最有名的画要数《蛙声十里出山泉》。

自一九五一年问世以来,此画属于老舍家已过去了整整六十二年。

今年,经过四位子女的一致同意,决定拿出来献给国家,让它成为公众的财产,由中国作家协会中国现代文学馆保管。

关于这幅画有许多故事。

核心是这幅画和文学有关。

一是求画人是老舍先生,画是因文学而生的;其二,画是命题画,是按古人诗家的名句的意思而成画的,是文学和美术的共同产儿。

1951年,老舍选了苏曼殊的四句诗句,向齐老人求画。

老人很漂亮地完成了四幅画作,裱出来之后,挂在寓中客厅西墙上,满壁生辉。

老舍先生受了鼓舞,找了四句表现难度更高的诗句再度向老人求画,其中最难的就是查初白“蛙声十里出山泉”。

查初白是清康熙时期的进士,官至翰林院编修,著诗万首,被誉为白居易、陆游之后的“那一人”。

老舍先生在求画的同时,居然主动提供了绘画的构思。

其中关于怎么画《蛙声十里出山泉》,老舍先生用红毛笔写到:“蝌斗四五,随水摇曳;无蛙而蛙声可想矣”。

《千里江山图》:展现中国山水画的高峰之作《千里江山图》是中国历史上一幅著名的山水画,由北宋画家王希孟创作,长约5.28米,高约0.24米。

这幅作品是中国山水画的经典之作,展现了中国山水画的高峰水平。

整幅画面通过千里江山的形式,展现了中国自然风光的美丽和壮阔。

画面中山水的构图非常精妙,将天地之间的自然景色和人文景观融为一体,构成了完美的画面。

画面中的山峦、江河、树林、村庄等自然景观和桥梁、船只、牧童等人文景观相互交融,展现了中国传统文化中天人合一的思想。

《千里江山图》是中国山水画的经典之作,它不仅展现了中国自然风光的美丽和壮阔,更是体现了中国山水画的艺术特色和高超技巧。

在这幅作品中,王希孟巧妙地运用了线条、色彩和构图等艺术手法,让画面达到了极致的美感和表现力。

通过欣赏《千里江山图》,人们可以更好地了解中国山水画的历史和发展,感受中国传统文化中对自然美和人文情感的诠释和表达。

同时,这幅作品也让人们领略到了中国绘画艺术的魅力和精髓。

《千里江山图》评述《千里江山图》是北宋王希孟的作品,被广泛认为是描绘中国北宋政治时期青绿山水的重要绘画艺术作品的代表。

画中重点描绘了重峦起伏的巍峨山脉和低垂蜿蜒烟波汹涌的滔滔江水,一幅壮丽繁荣的山河景观。

由远及近,我们看到依山傍水处,布置以各种不同风格的几栋独具中国少数民族特色及传统建筑风格的古典民居,并且还在其上穿插了一些钓鱼、驶船、行路、赶脚、游玩等各种人物,表现了丰富的民间艺术文化活动。

人物虽然身材小似豌豆,但是可以促使其在形象上的表现更为动态鲜明逼真。

在中国画中,对于人物整体设色运笔方面,作者充分利用,继承了现代中国画中传统的青绿山水和中国现代水墨装饰艺术的绘画手法,更加精致、细腻、严谨,画中的每个人物不仅整体色彩都被晕染均匀又尽量地做到了一丝不苟。

就好像划着一艘帆船,荡漪其间,使整个建筑画面看来显得格外平添一些水的动感。

《千里江山图》颜色丰富,色彩纯度高且内容宏伟壮阔、技法高超娴熟,山水间的宁静美丽,诗情画意皆表达得惟妙惟肖。

表现的是祖国的大好河山的生机勃勃,百姓的稳定安宁,社会长治久安。

画面中描绘的山石、树木、房屋、小院栩栩如生,作者刻画精致细腻,在颜色上采用以石青、石绿为主色调,运用矿物色和植物色,色彩厚重经久不衰,虽经历千年的时间洗礼但所呈现的气势磅礴丝毫不减,用石青、石绿等矿物质颜料描绘山体的上半部分,用花青和墨色等矿物色渲染山体的底部和物体暗部,一方面植物色和矿物色由于所表达质感不同将山体的明暗区分得非常分明,画面层次丰富起来,另一方面石青、石绿、花青和墨色本身色相的不同使画面色彩不突兀的同时又有变化,不单调。

王希孟将墨和色巧妙结合再施之灵活变幻的技法让画卷色彩厚重的同时又有飘渺的意境。

《千里江山图》主要采用了深远、平远、高远相结合的构图方式,表现出气势磅礴,格调高雅,雄伟气魄之势,画面重峦叠嶂、星罗棋布,画卷开端为高山之巅,山脉起伏连绵,宛如仙境。

两层的宫殿楼阁在画卷中间犹如彩虹般绚烂,最后,蜿蜒曲折的山路到达庭院,由高远向深远的景色推进,画卷最左端高峰突起,结束了开卷之势,总结了整个画面,首尾呼应。

明代名画《千里江山图》的意义与艺术价值一、介绍《千里江山图》•《千里江山图》是明代著名画家徐悲鸿创作的一幅巨幅绘画作品。

•这幅画展现了中国壮丽的自然景观和深厚的历史文化底蕴,被誉为中国绘画艺术的珍宝之一。

二、意义1.文化传承与历史记载•通过《千里江山图》,人们可以了解到明代时期中国的自然环境、人文景观以及社会风貌,有助于我们重建和理解过去时期的历史面貌。

•这幅画呈现出的悠久历史和固有文化元素,体现了中国人民对美好生活的向往和追求。

2.艺术表达与审美享受•徐悲鸿将大量线条运用于这副作品中,给予了整个画面良好的结构和动感。

•细致入微的描绘使得观者可以感受到自然界奇妙而独特的气息,领略到无穷的美感。

•《千里江山图》中的景物布局和色彩运用都展现了徐悲鸿精湛的绘画技巧,为观者提供了一种视觉上的享受与体验。

三、艺术价值1.独特性与稀缺性•《千里江山图》作为明代名画中的佳作之一,具有非常高的收藏和鉴赏价值。

•这幅画虽然存在多幅复制品,但原作仍然被认为是无价之宝。

2.艺术风格与创新•徐悲鸿在这幅画中融入了西方绘画技法与中国传统审美,使得作品既保持了传统文化特色又开辟了新境界。

•他通过构图和线条表达独立独特的审美观点,塑造出与众不同的艺术形象。

3.文化遗产与时代记忆•《千里江山图》作为明代文物之一,承载着丰富多样的历史信息和文化内涵。

作为文化遗产,它不仅向后人展示了过去时期的社会风貌与历史事件,也为今天人们研究和理解相关时代的文化背景提供了珍贵资源。

四、结论明代名画《千里江山图》作为一幅艺术珍品,既具有很高的历史、文化价值,同时也是中国绘画艺术中的杰作之一。

它通过展示出壮丽的自然景观和深厚的历史文化底蕴,让人们体验到无限的审美享受。

这幅画不仅是文化传承与历史记载的重要载体,也有着独特的艺术力量和审美意义。

因此,《千里江山图》在艺术界被视为宝贵的资产和珍品,对于推动中国传统绘画艺术文化发展具有重要意义。

千峰尽收眼底磅礴尽现纸中

——评《千里江山图》

江山气势传待了了千年,无数画笔勾勒了万年,一幅巨作传承了时代。

前峰回转,传出了北宋江山的气势恢弘;江海无际,道出了山河的广袤无垠。

飞瀑鸣泉鸣出了爱国之心,长松修竹那便是伟业的点缀,亭台楼阁标明了生命自由,行旅渔夫带回了生活的追求。

一幅《千里江山图》绘出了江山,那真正的江山,创造了神话,造就了奇迹。

重文的北宋成就了画作的辉煌,佳作尽显无穷,余独爱此幅。

它把青绿山水画带入了一个辉煌。

一眼望去,青绿色彩立刻将我的眼睛折服,并非只是普通色彩带来了美感,而是色彩的美感,而是色彩的准确,尽显无数江山,点缀出无尽色彩,带来了并非只是震撼,更有无尽冥想。

佳作之极,在于其中的精,体现的准,表达其中的情,亮丽只是特点,无法决定画的优劣。

情之于理,感情为画作之灵魂。

感情缺乏,犹如一潭死水,带来的只有失败,而若要把感情完全体现,确是非常艰难。

由此而知,佳作产生并非朝夕,而是多年炼就;并非偶然,而是准备已久。

《千里江山图》便是极佳的印证。

双目触接,万般敬佩油然而生,肃然起敬,那是此画带来的第一感觉,情感立即产生,可见感情表达已表露无缺。

此画两边用以无尽山脉,时而清晰,时而模糊,带来一种猜想之感,给人一种万里江山之感。

冉冉中间却用河海相映补,山水映补,于是气象万千尽显眼中。