张芝冠军帖及释文

- 格式:doc

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:1

历史上最负盛名的二十位大家书法(上)2014-03-17 鬼谷子编辑中国美术家协会《峄山刻石》【秦】李斯小编补撰:峄山刻石原石已被后来曹操登山时毁掉,但留下了碑文。

今天所见到的是根据五代南唐徐铉的摹本由宋代人所刻,现藏在西安碑林里,但与琅邪、泰山相较,仍不免有「优孟衣冠」之诮,其他的就更不用说了。

但秦代的遗本已然很少,即使如此亦不能轻易舍去不用,笔画略细而匀整,且多用圆笔,字体呈方形,表现圆浑流丽之风格,确与琅邪等异趣。

自殷商始,中国书法历史,绵绵五千年。

开宗立派,传承创新,有多少书法大师,挥毫落纸,留下千古传扬之翰墨精品。

下面请随小编慢慢走近历史上最负盛名的二十位书法大家,管窥他们的笔墨春秋。

1、秦篆鼻祖——秦朝大家李斯《泰山刻石》局部(安国北宋拓本)【秦】李斯,纵27.8厘米横14.3厘米,日本东京台东区立书道博物馆藏《泰山刻石》以29字拓本,10字拓本较为常见,传世拓本当以明人无锡安国所藏宋拓本为最早,计存165字,此藏本于昭和十五年(1940)七月一日,由中村不折氏(1866-1943)购自晚翠轩。

另一本存53字,亦流至日本,上海艺苑真赏社,日本《书苑》,二玄社《书迹名品丛刊》等均有影印,秦刻石中,仅此与《琅琊台刻石》为真,余皆后人摹刻。

李斯(约前284年—前208年),李斯主张以小篆为标准书体。

小篆又称秦篆,是大篆的对称,它给人以刚柔并济,圆浑挺健的感觉,对汉字的规范化起了很大的作用。

在李斯主持下,中国文字拥有了一种新的统一形式——小篆。

从商代甲骨文以来,在“六书”(六种造字法)引导下各诸侯国创造的“同字异形”文字,从此退出历史舞台,春秋战国以来“文字异形”现象得到有效遏制。

唐代书法理论家张怀瓘称其书法为:“画若铁石,字若飞动,作楷隶之祖为不易之法”。

2、书法大腕——东汉大家张芝《冠军帖》【东汉】张芝《终年帖》之一【东汉】张芝《终年帖》之二【东汉】张芝《秋凉帖》【东汉】张芝《今欲归帖》【东汉】张芝生年不详,约卒于汉献帝初平三年(约公元192年),敦煌酒泉(今属甘肃)人,字伯英。

第22卷第8期(2017)对嚼龙•年Vol.22 N〇.8(2017)张芝草书“下笔必为楷则”探析梁晓东(定西师范高等专科学校中文系,甘肃定西743000)摘要:东汉张芝被后世书家誉为“草圣”,其名句“匆匆不暇草书”历来被人称道,后人解释 此句时却往往忽略前一句“下笔必为楷则”,由此造成多种歧义解释。

主要从张芝生活的时代及时人对今草书的认识、草书创作当以“楷则”为要,并非“匆匆不暇”,创作过程是复杂的内心修炼过程等几个方面论述“下笔必为楷则”的真正涵义。

关键词:张芝;草书;楷则中图分类号J292.ll文献标志码:A文章编号=1008-9020(2017)08-075-03张芝(?——约192),字伯英,敦煌酒泉人(今 属甘肃)s父奂因功求徒弘农华阴(今属陕西),始为 弘农人。

张芝少持高操,以名S子勤于学,能文能武,多次征辟皆不就,世号“张有道'尤好草书,学雀瑗、杜操之法,因承袭转而熟谙其技巧,凡家中做衣服之 帛,必先写过宇然后再煮洗令洁自临池学书,池水 都成墨色。

韦诞称其为“草圣”,张怀瑾《书断》认为 “今草书”为张芝所创。

今草有别于章韋,用笔流动放 逸,字画间常萦带连绵。

今传《淳化阁帖》中张芝的 《冠军帖》,从笔势形体上着,、应是晋宋以后人所书。

张怀瑾《书断*中》也提到张芝“遗迹绝少,故褚遂良 云:‘钟繇、张芝之迹,不盈片素。

’”r a《晋书》卷二十六《卫恒传》全文载入,原文为:“汉兴而有草书,不知作者姓名。

至章帝时,齐相杜度,号称善作4后又崔瑗、崔定,亦皆称工。

……弘农张伯英因而转精其巧,凡家之衣帛,必先书而后练之。

临池学书,池水尽墨。

下笔必为楷则,常曰:‘匆匆不暇草书’。

寸纸不见遗,至今世尤宝其书,韦仲将谓之‘草圣刘宋时期,羊欣《采古来能书人名》中记载:"弘农张芝,高尚不仕,善草书,精劲绝伦。

家之衣帛,必先书而后练,临池学书,池水尽墨.4每书,云:‘匆匆不暇草书’,人谓之‘草圣’”。

论张芝创“一笔书”与赵壹《非草书》作者:刘小龙来源:《丝绸之路》2009年第20期[摘要]草圣张芝是“一笔书”的创造者,辞赋家赵壹对汉赋的发展也做出过重要贡献,两人都是中国文化史上的杰出人物。

赵壹《非草书》一文,为我们真实地再现了当时社会的书坛风貌。

本文论述了张芝能否在他的时代创造出一笔书,赵壹何以作《非草书》,当时全国“书法热”现象以及《非草书》与鸿都门事件的关系等问题。

[关键词]张芝;赵壹;一笔书;《非草书》[中图分类号]J292.34 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2009)20-0084-04东汉灵帝光和年间,即公元178年前后,在敦煌酒泉(今甘肃酒泉)、汉阳西县(今甘肃天水),分别活跃着两位在中国书法史、中国书法理论史上划时代的巨匠——“草圣”张芝和最早对书法现象进行评论的批评家赵壹。

①对草圣张芝的评价,从古到今有很大的变化:最初的崇拜者“慕张生之草书,过于希颜孔”,②到唐、宋时开始,有人怀疑《冠军贴》是否为张芝所作;到了当代,有人说张芝创一笔书的说法“骇人听闻之极”,③张芝似乎再也不配顶戴“草圣”之桂冠了。

赵壹与张芝为同时代人,其《非草书》一文论及张芝及其门徒。

但此前对《非草书》的研究,大都以为是“经学与鸿都门学斗争的产物”,④并批判其实用主义书法立场,而未有由此探讨张芝草书特征的。

既然张芝与赵壹因《非草书》一文而有一定的联系,那么由此入手来探讨张芝一笔书的有关问题,可能不失为一种有意义的探索。

一张芝,字伯英,是汉末名臣、学者张奂之子。

《后汉书•张奂传》云:“(奂)长子芝,字伯英,最知名,芝及弟昶字文舒并善草书,至今称传之。

”唐章怀太子李贤引南朝王愔《文字志》注曰:芝少持高操,以名臣子勤学,文为儒宗,武为将表,太尉辟公车有道征,皆不至,号张有道。

尤好草书,学崔杜之法,家之衣帛,必书而后练,临池学书,水为之黑,下笔则为楷则,号匆匆不暇草书。

为世所宝,寸纸不遗,韦仲将谓之草圣也。

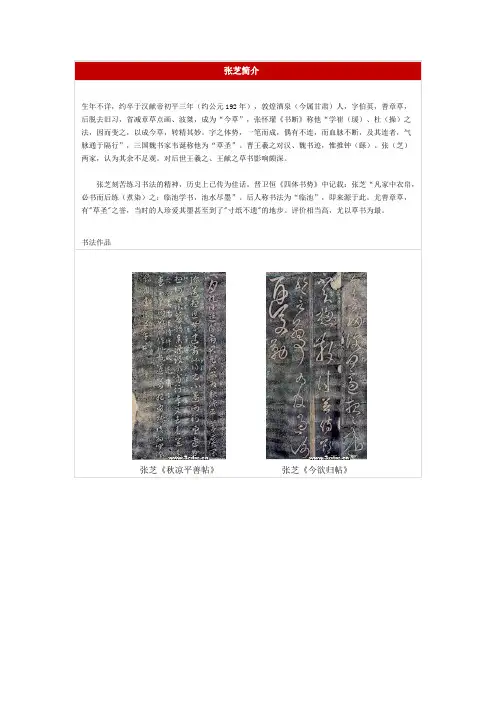

张芝简介

生年不详,约卒于汉献帝初平三年(约公元192年),敦煌酒泉(今属甘肃)人,字伯英,善章草,后脱去旧习,省减章草点画、波桀,成为“今草”,张怀瓘《书断》称他“学崔(瑗)、杜(操)之法,因而变之,以成今草,转精其妙。

字之体势,一笔而成,偶有不连,而血脉不断,及其连者,气脉通于隔行”,三国魏书家韦诞称他为“草圣”。

晋王羲之对汉、魏书迹,惟推钟(繇)、张(芝)两家,认为其余不足观。

对后世王羲之、王献之草书影响颇深。

张芝刻苦练习书法的精神,历史上已传为佳话。

晋卫恒《四体书势》中记载:张芝“凡家中衣帛,必书而后练(煮染)之;临池学书,池水尽墨”。

后人称书法为“临池”,即来源于此。

尤善章草,有"草圣"之誉,当时的人珍爱其墨甚至到了"寸纸不遗"的地步。

评价相当高,尤以草书为最。

书法作品

张芝《秋凉平善帖》张芝《今欲归帖》

张芝《终年帖》

张芝《冠军帖》。

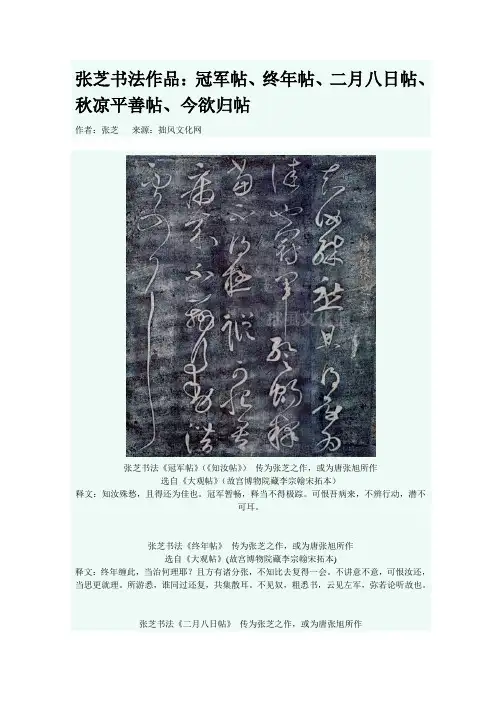

张芝书法作品:冠军帖、终年帖、二月八日帖、秋凉平善帖、今欲归帖作者:张芝来源:拙风文化网张芝书法《冠军帖》(《知汝帖》)传为张芝之作,或为唐张旭所作选自《大观帖》(故宫博物院藏李宗翰宋拓本)释文:知汝殊愁,且得还为佳也。

冠军暂畅,释当不得极踪。

可恨吾病来,不辨行动,潜不可耳。

张芝书法《终年帖》传为张芝之作,或为唐张旭所作选自《大观帖》(故宫博物院藏李宗翰宋拓本)释文:终年缠此,当治何理耶?且方有诸分张,不知比去复得一会。

不讲意不意,可恨汝还,当思更就理。

所游悉,谁同过还复,共集散耳。

不见奴,粗悉书,云见左军,弥若论听故也。

张芝书法《二月八日帖》传为张芝之作,或为唐张旭所作选自《大观帖》(故宫博物院藏李宗翰宋拓本)释文:二月八日。

復得鄱阳等。

多时不耳。

為慰如何。

平安等人当与行。

不足不过彼与消息。

张芝书法《秋凉平善帖》传为张芝之作选自《大观帖》(故宫博物院藏李宗翰宋拓本)释文:八月九日。

芝白府君足下。

不為秋凉平善廣閒。

彌邁想思無違前。

比得書不逐西行。

望逺懸想。

何日不懃。

捐棄漂沒。

不當行李。

又去春送舉喪到?美陽。

須待伴比。

故遂蕳絶。

有縁復相聞。

飡食自愛。

張芝幸甚幸甚。

张芝书法《今欲归帖》传为张芝之作,或为唐张旭所作选自《大观帖》(故宫博物院藏李宗翰宋拓本)释文:今欲歸。

復何適報之。

遣不知。

總散往並侍郎耶言。

别事有及。

過謝憂勤。

张芝(?~约192),中国东汉书法家,字伯英,是我国最早的一个今草大师,有草圣之称。

敦煌酒泉(今甘肃酒泉)人,出身官宦家庭,其父张焕曾任太常卿。

张芝擅长草书中的章草,将古代当时字字区别、笔画分离的草法,改为上下牵连富于变化的今草新写法,富有独创性,在当时影响很大。

书迹今无墨迹传世,仅北宋《淳化阁帖》中收有他的《八月帖》等刻帖,这些是真品还是伪品,众说纷纭,至今难以论定。

张芝:生年不详,约卒于汉献帝初平三年(约公元192年),敦煌酒泉(今属甘肃)人,字伯英,善章草,后脱去旧习,省减章草点画、波桀,成为“今草”,张怀瓘《书断》称他“学崔(瑗)、杜(操)之法,因而变之,以成今草,转精其妙。

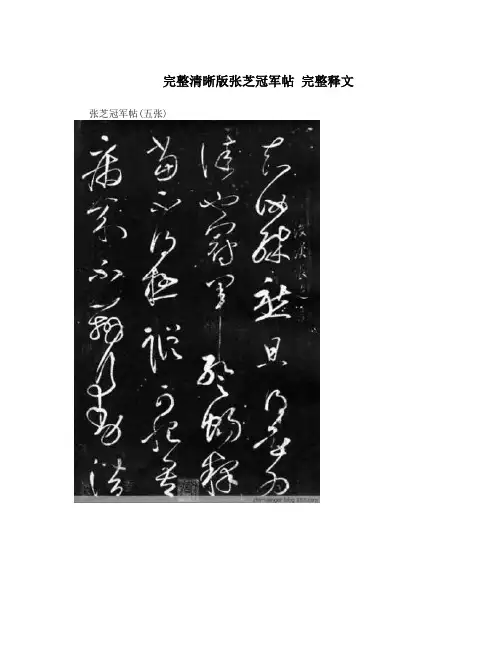

完整清晰版张芝冠军帖完整释文张芝冠军帖(五张)释文知汝殊愁,且得还为佳也。

冠军暂畅,释当不得极踪。

可恨吾病来,不辨行动,潜不可耳。

终年缠此,当治何理耶,且方有诸分张,不知比去复得一会。

不讲竟不竟,可恨汝还,当思更就理。

所(一昨)游悉,谁同故数往虎丘,不此甚萧索。

祖希时面,因行药,欲数处看过。

还复,共集散耳。

不见奴,粗悉书,云见左军,弥数论听故也。

今欲归,复何适。

报之遣不知。

(纟匆心)散,付并侍郎耶,言别事有及,过事忧勤。

(据《左氏百川学海》辑录)气息酣畅神变无极张芝(,--约192),字,伯英,敦煌渊泉(今甘肃敦煌市安西县)人,东汉名臣奂长子。

其生平史籍记述很少,唐张怀瓘《书断》评张芝:“幼而高操,勤学好古,经明以修,朝廷以有道征,不就,故时称张有道,实避世洁白之士也。

”西晋卫恒《四体书势》谓其好书说:“凡家之衣帛,必先书而后练之。

临池学书,池水尽墨。

”与季弟張昶(字文舒)皆以草书著名,而“芝独岁无双,驰名天下”。

张芝对草书贡献巨大,以其师崔瑗、杜度之法融会而创立今草,在中国书法发展史上光耀古今。

王羲之深得张芝草书其法,推崇备至。

孙过庭《书谱》引其云:“顷寻诸名书,钟、张信为绝伦,其余不足观”,并认为“张草犹当雁行”。

张芝作为民间书家的杰出代表和中国最早的书法大师,韦诞称其“草圣”,连历代的大书法家卫恒、虞世南、孙过庭、陆羽等都常叹自愧弗如,足见其书法地位和影响。

张芝的书法作品流传至今有明刻《阁帖》中收有5帖38行,即传其书的《冠军帖》、《秋凉平善帖》、《今欲帖》等名帖。

《冠军帖》是张芝书法成熟时期的精品,也是其独领草书的代表作,肃府本《冠军帖》是明肃庄王珠楧受封兰州时,前后费时7年刻制而成的。

此帖刻手为书画家,故有“笔势洞达,妙意尽传”的佳话。

20世纪40年代,坊间曾有肃府本缩印行世,乃不多见。

今读之余,给人有元气淋漓,气象雄浑,神情气动,沉着痛快之感。

本文拟择其段中34字作赏读。

其一,《冠军帖》神融笔畅,放逸生奇,精采无比,通篇气脉连绵不绝,把全幅的“不齐”融洽为无所不包的“一笔”贯通为浑然生成的整体。

王羲之的前后左右大荒写在前面我们今天所谈的书法,简单的说就是:写字。

古代和现代,写字变化不大,只是书写的材料和方式,随着时代的经济文化的发展而变化着,但万变不离其宗,还是写字。

只要写字,就有快慢,轻重,浓淡,最后才是好坏。

而且好坏也不是客观的,是因人而异,因时而异的。

古代人写字,现代人也写字,东方人写字,西方人也写字,为什么独独中国人把写字当作艺术,当作书法呢?书法和非书法区别在哪里?常常有朋友问,这个字好不好,这个字好在哪里?也就是,什么样的字才算好呢?最近越来越觉得有必要将书法还原为写字,不仅是书写的技巧的还原,还包括书写心态的还原。

因为,很多现实的作品给人的感觉已经越来越失去书法的真实感,也就是书法的生命力了,其中很大的一部分原因是完全抽空了书写性本身,包括内容,包括形式,包括目的。

当这些完全为了所谓的书法美感而去考虑而去创作的时候,其做为有生命的书法,或做为写字的意义已经完全失去,既非写字,何谈书法的生命。

也是刚才,朋友说,书法是写字,但写字不一定是书法。

我完全同意这样的一种推论。

否则便没有了艺术与非艺术的区别,也没有了东西方写字的区别了。

但归根结底,书法还是写字。

一,王羲之之前的书法1,草书如果单就我们现在所指的书法艺术,似乎从甲骨文开始,有金文,篆文,隶书,草书,行书,一直到楷书,都算,(至少我们现在这么认为)。

这上千年的书写的演变,为什么独独从王羲之说起呢?因为自觉。

很多人都这么认为。

也就是,书法做为艺术的自觉的追求,基本上是从王羲之前后开始的。

即东汉末年到魏晋南北朝这段时间。

其中,有两个人对后世影响比较大,一个是张芝,一个是蔡邕。

而且,据说,两个人都是公元192年去世。

据说蔡邕有《书法九势》存世,全文如下:夫书肇于自然,自然既立,阴阳生焉;阴阳既生,形势出矣。

藏头护尾,力在字中,下笔用力,肌肤之丽。

故曰:势来不可止,势去不可遏,惟笔软则奇怪生焉。

凡落笔,上皆覆下,下以承上,使其形势递相映带,无使势背。

大草狂草一笔书经典:张芝(旭)《冠军帖》审美欣赏本文转载自凌雅居《【引用】引用大草狂草一笔书经典:张芝(旭)《冠军帖》审美欣赏》和大家分享这篇日志,我的看法是:原文地址:引用大草狂草一笔书经典:张芝原文作者:无我引用钧上书法培训的大草狂草一笔书经典:张芝(旭)《冠军帖》审美欣赏张旭(芝)《冠军帖》(大观帖故宫博物院藏杨氏海源阁宋拓本)历尽一千八百余年人间和自然的种种劫难,张芝的遗墨自宋代之后湮没殆尽,今仅见于刻本《淳化阁帖》第二卷中标为张芝书的四帖,其中第一帖即为大草《冠军帖》,是其突出的代表作品。

鉴于此帖对研究张芝的重要性,因此版本问题尚需多说几句。

张旭(芝)《冠军帖》(大观帖故宫博物院藏李宗翰宋拓本第二卷)《淳化阁帖》在宋室南渡后祖本已不传。

此后转相传刻,遂遍天下,不可悉计,杂厕丛生,各种复本传至今者已无一原拓,皆失庐山真面。

就笔者所见游相本、肃府本、潘氏本三种《淳比阁帖》中的《冠军帖》,均摹刻甚差,殊少神韵,与笔者青年时所见并双钩一过的《冠军帖》大相径庭。

笔者的双钩摹本版式较大,行款长,底本摹刻至精,奕奕动人,可谓妙意尽传,下真迹一等。

惜早已严重损毁。

此后,笔者所钩之底本一直未见刊出,常引为憾事。

一九八五年,上海书画出版性出版的《行草》中册收入《冠军帖》,与笔者双均本无异,即为当年所钩底本(此帖被署名〈唐张旭冠军帖〉)。

从版式和摹刻之精妙上看,此帖疑从宋拓榷场本《大观帖》出选刊(《大观帖》行款较长,摹刻远胜现存《淳化阁帖》诸刻)。

因而笔者将《行草》中册中的《冠军帖》作为本文的持论依据。

张旭(芝)《冠军帖》(大观帖海源阁藏宋拓本第二、四残卷合册)此帖于二十年前勾摹至今,很少临读,然每每检阅,总不胜慨叹,心情难以平静,感到在这有限的形式里展示给人的实在是一个千态万状的意象世界,任凭欣赏者神驰八极,移情万里,令人神往、舒畅、振奋、遐想??????一种无穷的魅力,夺人魂魄,发人深思。

细细观之,又是一片“法”的海洋,在那里蕴含着“美”的无尽宝藏,无限“动”的生意,“动”的哲理??????,真可渭:“有妙必臻”、“无法不具”、“无势不备”,这一切又都是那样的浑融浩渺、和谐自然。

张芝及其书法作品欣赏⽬录草圣张芝及书法作品欣赏(附释⽂)⼈物介绍⼈物故事:草圣张芝与墨池图⽚张芝书法《冠军帖》、《终年帖》张芝书法《终年帖》传为张芝之作,或为唐张旭所作 选⾃《⼤观帖》(故宫博物院藏李宗翰宋拓本)释⽂:终年缠此,当治何理耶?且⽅有诸分张,不知⽐去复得⼀会。

不讲意不意,可恨汝还,当思更就理。

所游悉,谁同过还复,共集散⽿。

不见奴,粗悉书,云见左军,弥若论听故也。

张芝(公元?--约⼀九⼆年),字伯英,东汉⼤书法家,⼈称之为“草圣”。

敦煌郡渊泉县(今⽢肃安西县东)⼈。

有关张芝⽣平的史料很少,《后汉书·张奂传》仅记长⼦芝最知名,及弟昶并善草书。

张怀瓘《书断》云:“张芝尤善章草书,出诸杜度、崔瑗云。

龙骧豹变,青出于蓝。

⼜创为今草,天纵颖异,率意超旷,⽆惜是⾮”,“其章草《⾦⼈铭》,可谓精熟⾄极;其草书《急就章》,字皆⼀笔⽽成,合于⾃然,可谓变化⾄极”。

张芝的突出成就在于今草,“学崔、杜之法,因⽽变之,以成今草”(唐张彦远《历代名画记》),惜其迹不存。

张芝获得“草圣”的殊荣绝⾮偶然,这同他的处世哲学和治学态度有密切关系。

张芝出⾝名门,其⽗张奂为汉代名⾂,“伯英名⾂之⼦,幼⽽⾼操,勤学好古,经明⾏修,朝廷以有道征,不就。

”(《断书》)张芝“有道”⽽受到朝廷赏识,下诏求贤,令其作官,⽽他却不屑⼀顾,⽢作布⾐,这种不贪⾼官厚禄洁⾝⾃爱的思想境界,令⼈钦佩。

张芝刻苦学习书艺以⾄如醉如痴的精神也令⼈叫绝。

“凡家之⾐帛,必先书⽽后练之。

临池学书,池⽔尽墨。

”(卫恒《四体书势》)据《沙州都督府图经》对《张芝墨池》的记载:“张芝于此学书,其池尽墨,书绝世,天下名传。

因王羲之《番书论》云:'临池学书,池⽔尽墨,好之绝伦,吾佛及也。

'”《敦煌古迹廿咏》中有⼀⾸《墨池咏》赞道:“昔⼈精篆素,尽妙许张芝。

圣草雄千古,芳名冠⼀时。

舒笺观鸟迹,研墨染鱼缁。

长想临池处,兴来聊咏诗。

”张芝正是这样苦苦求索勤奋努⼒,才攀登上了书法艺术的⾼峰,其书“为世所宝,⼨纸不遗”,成为当之⽆愧的中国草圣。

唐朝时期著名书法家张旭六幅经典书法字帖赏析琴棋书画,古代被称作文房四艺,是文人墨客颇为称许的娱乐活动,古人认为,抚琴、弈棋、写字、作画,或者只是听琴、观棋、赏字、阅画,领会诗情画意,能赏心悦目,陶冶情操,有益于健康和长寿。

唐朝时期的那些生活用品、山川河流,真实地反映了当时人们的生活方式和科技水平,结合字画年代背景的记载,赏字更是别有一番趣味。

——题记大唐处于封建社会盛期,国家统一,社会相对安定,经济繁荣及对外经济文化交流地频繁与活跃,都给文化艺术地发展带来了新地机运,使绘画艺术形成灿烂辉煌的局面,涌现出一批在历史上具有重大影响的著名画家。

唐代绘画体裁仍以人物画为主,宫廷衙署及寺观壁画占相当比重,褒扬功勋的功臣画像仍在继续,石窟及寺观壁画较南北朝有着更大的发展,其规模之宏伟、技艺之卓绝在历史上都是空前的。

佛寺壁画中流行大型的经典题材,达到了空前的水平,穿插描绘有大量的生活场景,塑造的佛教形象中人性化的成分明显增强,甚至出现以宫娃为模特塑造菩萨形象的现象,附于佛寺壁画中的供养人占了更大壁面,这一切都展示出佛教绘画适应社会好尚而趋于世俗化的倾向。

唐代书法艺术,可分初唐、中唐、晚唐三个时期。

初唐以继承为主,尊重法度,刻意追求晋代书法的劲美。

中唐不断创新,极为昌盛。

晚唐书艺亦有进展。

唐代最高学府有六种,即国子监、太学、四门学、律学、书学、算学。

其中书学,专门语养书法家和书法理论家,是唐代的创举。

历朝名家辈出,灿若繁星。

如初唐的欧阳询、虞世南、褚遂良等;中唐的颜真卿、柳公权等,都是书法大家。

晚唐有王文秉的篆书,李鹗的楷书和杨凝式的“二王颜柳”余韵。

唐朝是我国古代书法艺术发展的鼎盛时期,出现了许多著名的书法家,他们都留下了极为珍贵的书法作品,楷书、草书、行书在唐朝也都上升到一个更高的层次,具有鲜明突出的时代特点,对后世的书法产生极为深远的影响,因此有“书至初唐而极盛”这一说法。

此外,唐朝的书法教育也为唐朝书法取得非凡成就做出了不可磨灭的贡献,而且对后世影响深远。

什么叫草书?草书的发展演变过程?展开全文什么叫草书?“草”是草创、草稿之意。

草书就是用于草稿等需要急速、便捷、简化、比行书更加勾连环转的书体。

▲ 孙过庭《书谱》主要包括“藁书”(即“草藁”)、章草、今草、行草、狂草等。

章草由隶书演化而来,用笔沿用隶法;今草是由藁草演化而来,行笔完全脱离隶法。

草书的特征概括来说是通畅简便,纵任奔逸,赴速急就,流利婉转,神奇变化,意态无穷。

但点画的使转钩连,都遵循严谨的法度。

草书的发展演变过程01章草的产生及其艺术特点根据汉代许慎、赵壹、晋代卫恒的说法,章草起于秦末汉初。

但后世许多学者对此论说不一。

▶其一,认为是汉章帝时的史游作《急就章》,得此体,因汉章帝喜爱而名之,故称其为章草;▶其二,认为汉时杜度善写草书,汉章帝特诏令他用草书写奏章而称章草;▶其三,认为是有规章、法度的草书。

这种书体是由损减隶书演变而来,保存了隶书的主要骨架梗概,结构明晰,规整,故称其为章草。

有如“章程书”、“章楷”,即是此意。

近代学者大都倾向于这种解释。

▲ 宋克《急就章》卷▲ 皇象章草《急就章》章草基本上是解散隶体使它趋于简便,所以隶味很浓。

起笔收笔,特别是捺画的收笔,纯用隶法,字字独立,但每个字的笔画之间出现了萦带连绵的笔法,开创了草书连绵圆转的先河。

如唐张怀瓘说:“章草即隶书之捷。

”宋黄伯思说:“凡草书分波磔者名章草。

”清段玉裁说:“其各字不连绵者曰‘章草’,晋以下相连绵者曰‘今草’。

”相传后汉张芝最善于写章草,而且今草也是由他始变的。

张怀瓘《书断》云:“章草之书,字字区别,张芝变为今草,加其流速,拔茅连茹,上下牵连。

或借上字之终而为下字之始,奇形离合,数意兼色。

”说明了章草变为今草的过程和章草与今草的区别。

▲ 张芝《八月帖》▲ 张芝《冠军帖》章草在结体上虽然解散了隶书,趋于简捷,但用笔基本沿用了隶书的法式。

如章草的横画依然波挑,左右波磔分明。

其笔画萦带处往往细若游丝,转如圆环。

其横竖笔画古朴如隶,又不象隶字那样平直整齐。

他被誉为“小圣”,与其父并称为“二王”——王献之经典法帖欣赏王献之(344 -386),字子敬,汉族,东晋琅琊临沂人,书法家、诗人,祖籍山东临沂,生于会稽(今浙江绍兴),王羲之第七子。

死时四十三岁。

以行书和草书闻名后世。

王献之幼年随父羲之学书法,兼学张芝。

书法众体皆精,尤以行草著名,敢于创新,不为其父所囿,为魏晋以来的今楷、今草作出了卓越贡献,在书法史上被誉为“小圣”,与其父并称为“二王”。

王献之《忽动帖》王献之《授衣帖》释文:獻之死罪。

授衣諸感悲情,伏惟哀慕兼慟,痛毒難居。

見徐并使君書,承比極勝,但承此凶問,當復大頓耳。

比日憂馳,無復意,不審尊體云何?腳及(可)〔耳〕痛氣,得此哀號,何如?先大惡時灸創,特不堪此,不乃為患,眠食幾許,使君今地,實難為識. 然所以為識,政在此耳。

當今可復使不萬全,不願其以多筭難易得之,便自可令不為因絫耳。

比者忉怛,當不可言,當不可言。

獻之死罪。

王献之《疾不退帖》王献之《思恋帖》释文:獻之白:思戀轉不可言,瞻近而未得奉見,但有歎息,遲諸信還具動靜。

獻之白。

王献之《天宝帖》释文:……白:东告,具天宝疾患问,何其仓卒! 乏子孙,常欣伦早成家,以此娱上下。

岂谓奄失此女,愍惜深至,恻切心怀!嫂哀念当可为心!情愿不可保,使人惋惋悲! 政当随事豁之耳。

嫂先积弊,复有此痛心,不审不乃恶不?甚以忧驰。

眠食复多少?愿遣无益,尽消息理。

王献之《卫军帖》释文:衛軍猶未平和,而哀勞殊未得盡消息理,常以不寧。

僕射得散力,甚慰。

表解臺職不?知得恕不?復冠軍告,懸企。

王献之《夏节帖》王献之《先夜帖》释文:得书为慰。

吾先夜遂大得服汤酒,诸治渐折,故顿,极难劳。

知足下便去,不得面别,怅恨深。

保爱。

临书增怀。

王献之(白)。

王献之《委屈帖》王献之《承冠军帖》释文:承冠军故尔,不觉转胜。

灸无所觉,忧驰深,汝燋悚可言!王献之《外甥帖》。

冠军帖全文及译文

《冠军帖》是草书作品,作者一般认为是“草圣”张芝,现在被刻于北宋《淳化阁帖》。

其全文及译文如下:

【释文】

知汝殊愁,且得还为佳也。

冠军暂畅释,当不得极踪。

可恨吾病来不辨行动,潜不可耳。

终年缠此,当复何理耶?且方有诸分张,不知比去复得一会不?讲竟不竟,可恨汝还,当思更就理。

所游悉谁同?故数往虎丘不?此甚萧索。

祖希时面,因行药欲数处过,还复共集散耳。

不见奴,粗悉书,云见左军,弥数论听故也。

【译文】

知道你特别发愁,姑且回来就好。

冠军暂时高兴起来得到释放,但还是不能到极乐之地。

真遗憾我的病一来就不能辨别要去哪里,心里有话也说不出啊。

这一年来又一直受这种病痛折磨,又能有什么法子呢?刚听说你要和几个人分别去虎丘,这是很寂寞的事啊。

现在心境萧索,只能数着日子前往虎丘了。

不能见到你,只能大致写上几句话,说见过左军,谈论了很多事情。

张芝草书《冠军帖》高清赏析《冠军帖》(《知汝帖》)传为张芝之作,或为唐张旭所作,选自《大观帖》(故宫博物院藏李宗翰宋拓本)。

张芝,(?~约192)生年不详,约卒于汉献帝初平三年(约公元192年),字伯英。

汉族,瓜州县(今属甘肃酒泉市)人。

东汉书法家。

凉州三明之一大司农张奂之子。

出身官宦家庭。

张芝擅长草书中的章草,将古代当时字字区别、笔画分离的草法,改为上下牵连富于变化的新写法,富有独创性,在当时影响很大,有“草圣”之称。

书迹今无墨迹传世,仅北宋《淳化阁帖》中收有他的《八月帖》等刻帖。

张芝与钟繇、王羲之和王献之并称“书中四贤”。

碑帖欣赏碑帖原文知汝殊愁,且得还为佳也。

冠军暂畅释,当不得极踪。

可恨吾病来,不辨行动,潜处耳。

终年经此,当议何理耶?且方友诸分张,不知以去复得一会。

不讲忘不忘,可恨汝还,当思更就理。

所游迷,谁同故数往虎丘,不此甚萧索,看过还议,共集散耳。

不见奴,粗悉书,云见左军,弥若临听故也。

附:王铎临张芝草书《冠军帖》王铎(1592—1652),字觉斯,一字觉之。

号嵩樵、十樵、石樵、痴庵、东皋长、痴庵道人、烟潭渔叟、雪塘渔隐、痴仙道人、兰台外史、雪山道人、二室山人、白雪道人、云岩漫士等。

河南孟津人,世称“王孟津”,有“神笔王铎”之誉,明末清初时的著名书法家。

明天启二年(1622),三十岁的王铎举进士及第,先后任翰林院庶吉士、编修、少詹事。

弘光元年(1644),南明弘光帝任王铎为东阁大学士、次辅(副丞相)之职。

次年入清,授礼部尚书。

顺治九年(1652)病逝于孟津,享年六十一岁,赠太保,谥曰“文安”。

王铎博学好古,工诗文。

王铎的书法笔力雄健,长于布白,楷、行、隶、草,无不精妙,主要得力于钟繇、王羲之、王献之、颜真卿、米芾等各家,学米芾有乱真之誉,展现出其坚实的“学古”功底,学古且能自出胸臆,梁巘评其“书得执笔法,学米南宫之苍老劲健,全以力胜”。

姜绍书《无声诗史》称其“行草书宗山阴父子(王羲之、王献之),正书出钟元常,虽模范钟王,亦能自出胸臆”。