《出师颂》艺术魅力探微

- 格式:ppt

- 大小:6.65 MB

- 文档页数:51

出师颂原文及译文《出师颂》原文:茫茫上天,降祚为汉。

作基开业,人神攸赞。

五曜宵映,素灵夜叹。

皇运未授,万宝增焕。

历纪十二,天命中易。

西戎不顺,东夷构逆。

乃命上将,授以雄戟。

桓桓上将,实天所启。

允文允武,明诗悦礼。

宪章百揆,为世作楷。

昔在孟津,惟师尚父。

素旄一麾,浑一区宇。

苍生更始,朔风变楚。

薄伐猃狁,至于太原。

诗人歌之,犹叹其艰。

况我将军,穷城极边。

鼓无停响,旗不蹔褰。

泽沾遐荒,功铭鼎铉。

我出我师,于彼西疆。

天子饯我,路车乘黄。

言念伯舅,恩深渭阳。

介珪既削,裂壤酬勋。

今我将军,启土上郡。

传子传孙,显显令问。

译文:广阔无垠的上天啊,降下福运给汉朝。

创立基业开启帝业之时,人和神都来相助。

金木水火土五星在夜空中闪耀,白蛇显灵夜晚悲叹。

皇位尚未授予(新君)时,万物更加光彩焕发。

经历了十二代帝王之后,天命中途发生改变。

西方的戎族不顺服,东方的夷族也兴兵叛逆。

于是任命上将,授予他锋利的兵器。

威武的上将,实在是上天所开启(赋予才能)的啊。

他既有文才又有武略,通晓《诗经》喜爱礼仪。

为各种事务制定法度,成为世间的楷模。

从前在孟津(会盟)的时候,有太师姜尚父。

白色的军旗一挥动,就统一了天下。

百姓重新开始生活,北方的风俗也被改变。

讨伐猃狁,到达太原。

诗人歌颂这件事,还感叹其中的艰难。

何况我的将军,在偏远的边疆作战。

战鼓不停地敲响,军旗一刻也不卷起。

恩泽遍布遥远的荒蛮之地,功劳铭刻在鼎器之上。

我率领我的军队,前往那西部边疆。

天子为我饯行,赐予路车和乘黄马。

念及我的舅父(有大功者),恩情比渭水之阳(的故事所体现的感情)还深。

赐给的珪玉已经雕琢好,分封土地来酬谢功勋。

如今我的将军,在上郡开辟疆土。

子子孙孙传承下去,显耀美好的名声。

哎呀,这《出师颂》可真是一篇很厉害的文章呢!就像一个装满了宝藏的盒子,打开一看,里面全是古代的智慧和故事。

你看原文那些字,虽然有些我都不太认识,但是读起来就有一种很神秘、很古老的感觉。

就好比是走进了一个古老的城堡,到处都是神秘的符号和故事等待着我们去发现。

简述韩愈诗歌的艺术特色韩愈的诗歌真的是一个有趣的领域,充满了艺术特色。

他的诗,就像一杯浓郁的咖啡,初看似乎有点苦涩,但喝下去之后,回味无穷,特有的香气久久萦绕。

韩愈的语言特别讲究,简洁而有力。

说白了,他不会用那些华丽的词藻去掩盖他的意思,反而喜欢用最朴素的字眼传达深刻的情感。

就像你和朋友聊天,喜欢用简单明了的方式沟通,这样才更亲切,不是吗?再说说他的意象,这可真是丰富多彩。

韩愈特别擅长用自然界的景物来表达内心的情感。

比如,他常常提到山水、花草,读起来就像在大自然里散步,心情也跟着舒畅。

这种意象的运用,让他的诗歌充满了生动的画面感。

就像你看到春天的花开,耳边传来鸟鸣,整个人都愉悦得不得了。

他的诗歌让人有种“诗中有画”的感觉,真是妙不可言。

韩愈的情感真是直接,毫不掩饰。

他写诗的时候,常常把自己真实的感受放进去,特别热情。

他不怕表现自己的愤怒、悲伤或者欢喜。

这种坦率的风格,让人读起来时常会有“说的就是我”的感觉。

比如,他在诗中提到对国家的关心,那种心急如焚的感觉,让人不禁想跟他一起为国家的未来操心。

用现在的话说,就是“心里燃起一把火”,让人倍感共鸣。

再有,他的节奏感也很强。

韩愈的诗歌读起来,像是在跳舞,韵律感十足。

无论是平仄的搭配,还是音节的起伏,仿佛每一个字都是为了下一句做铺垫。

就像你听一首好听的歌,总能跟着节奏摇摆,读韩愈的诗也是一样,心里不由自主地跟着他的节奏走。

那种感觉,真的就像在品味一场艺术的盛宴,充满了乐趣。

韩愈的诗歌里还有一种很强的哲理。

他常常通过诗歌表达对人生的思考,读他的诗,仿佛在听一位智慧长者娓娓道来。

他的许多作品都能引发人们对生命、时间的深刻反思,像是一面镜子,照见我们的内心。

生活中那些平凡的小事,在他的笔下,变得深刻而富有意义。

比如他提到的“行路难”,这不仅仅是表面上的艰难,更深层次地反映了人生的困惑与挑战。

韩愈的诗歌真的是一部丰富多彩的艺术宝库。

不管是从语言、意象,还是情感、节奏,甚至哲理,都是那么的独特而深刻。

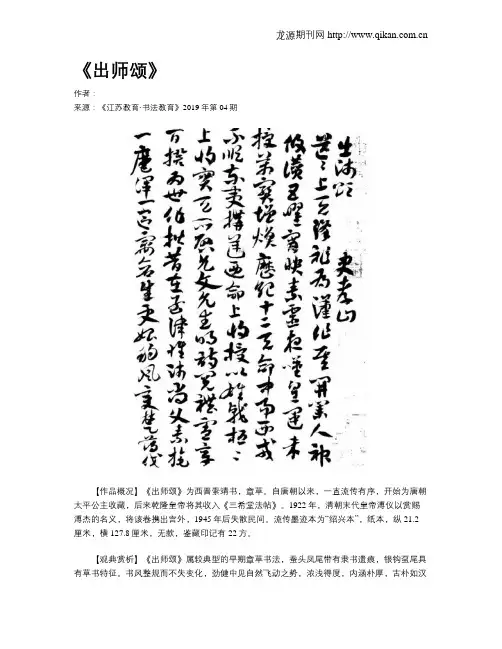

《出师颂》

作者:

来源:《江苏教育·书法教育》2019年第04期

【作品概况】《出师颂》为西晋索靖书,章草。

自唐朝以来,一直流传有序,开始为唐朝太平公主收藏,后来乾隆皇帝将其收入《三希堂法帖》。

1922年,清朝末代皇帝溥仪以赏赐溥杰的名义,将该卷携出宫外,1945年后失散民间。

流传墨迹本为“绍兴本”,纸本,纵21.2厘米,横127.8厘米,无款,鉴藏印记有22方。

【观典赏析】《出师颂》属较典型的早期章草书法,蚕头凤尾带有隶书遗痕,银钩虿尾具有草书特征。

书风整规而不失变化,劲健中见自然飞动之势,浓浅得度,内涵朴厚,古朴如汉

隶,转折似今草,结体险峻遒劲,气势相当雄厚。

索靖的书法,历来被书法家称为上乘。

唐张怀瓘说:“幼安善章草,书出于韦诞,峻险过之,有若山形中裂,水势悬流,云岭孤松,冰河危石,其坚劲则古今不逮。

”梁武帝萧衍称其字:“遒劲而峻险。

遒劲处如飘风忽举,鸷鸟乍飞;峻險处如雪岭孤松,冰河危石。

”黄山谷也称他的书法“笺短意长,诚不可及”。

索靖在中国书法史上拥有很高的地位,史评其书法“与羲(王羲之)、献(王献之)相先后也”。

《出师颂》是迄今为止发现的索靖唯一墨迹。

(马斌选荐)。

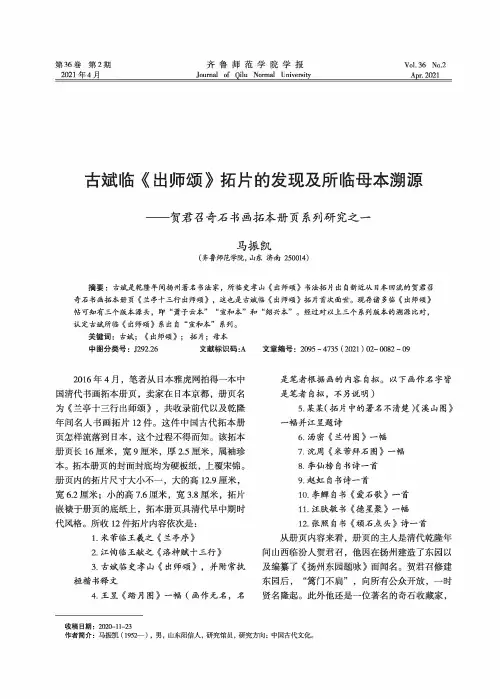

齐鲁师范学院学报Journal of Qilu Normal University 第36卷第2期2021年4月Vol. 36 No.2Apr. 202]古斌临《出师颂》拓片的发现及所临母本溯源贺君召奇石书画拓本册页系列研究之一马振凯(齐鲁师范学院,山东济南250014)摘要:古斌是乾隆年间扬州著名书法家,所临史孝山《出师颂》书法拓片出自新近从日本回流的贺君召奇石书画拓本册页《兰亭十三行出师颂》,这也是古斌临《出师颂》拓片首次面世。

现存诸多临《出师颂》 帖可知有三个版本源头,即“萧子云本” “宣和本”和“绍兴本”。

经过对以上三个系列版本的溯源比对,认定古斌所临《出师颂》系出自“宣和本”系列。

关键词:古斌;《出师颂》;拓片;母本中图分类号:J292.26文献标识码:A文章编号:2095 - 4735 ( 2021) 02- 0082 - 092016年4月,笔者从日本雅虎网拍得一本中 国清代书画拓本册页,卖家在日本京都,册页名为《兰亭十三行出师颂》,共收录前代以及乾隆 年间名人书画拓片12件。

这件中国古代拓本册页怎样流落到日本,这个过程不得而知。

该拓本 册页长16厘米,宽9厘米,厚2.5厘米,属袖珍本。

拓本册页的封面封底均为硬板纸,上覆宋锦。

册页内的拓片尺寸大小不一,大的高12.9厘米,宽6.2厘米;小的高7.6厘米,宽3.8厘米,拓片 嵌裱于册页的底纸上,拓本册页具清代早中期时代风格。

所收12件拓片内容依次是:1. 米芾临王羲之《兰亭序》2. 江恂临王献之《洛神赋十三行》3. 古斌临史孝山《出师颂》,并附常执桓楷书释文4. 王昱《踏月图》一幅(画作无名,名是笔者根据画的内容自拟。

以下画作名字皆 是笔者自拟,不另说明)5. 某某(拓片中的署名不清楚)《溪山图》 一幅并江昱题诗6. 汤密《兰竹图》一幅7. 沈周《米芾拜石图》一幅&李仙榜自书诗一首9. 赵虹自书诗一首10. 李鱒自书《爱石歌》一首11. 汪肤敏书《德星聚》一幅12. 张照自书《顽石点、头》诗一首从册页内容来看,册页的主人是清代乾隆年间山西临汾人贺君召,他因在扬州建造了东园以及编纂了《扬州东园题咏》而闻名。

《西狭颂》艺术特色解读

《西狭颂》是中国古代文学史上的一篇音乐文学作品,被誉为

“子夜歌”的姊妹篇。

该作品由曹植所作,是他为了表达悲伤情感而

作的,具有浓郁的抒情色彩和富有音乐感的艺术特色。

一、抒情表达

《西狭颂》的艺术特色首先表现在它的抒情表达上。

这篇作品出

自曹植的丧母之作,曹植在作品中深情地表达了对故母的思念之情。

他用“挥涕洒衣”、“感吟”等手法,将自己内心的悲痛写得淋漓尽致。

作品文笔婉转清新,情感细腻真切,充满了抒情的温情和感人的

悲哀。

二、音乐表现

《西狭颂》的艺术特色还表现在它的音乐表现上。

作品中采用了

羯鼓和旋律的形式,曹植以“父母之恩”和“地之情”为主题,融合

了鼓声、歌声、舞蹈等各种艺术元素,使作品具有强烈的音乐感。

读

者在阅读《西狭颂》时,往往可以听到其中深沉的旋律,感受到其中

悲婉的音律。

三、黄老思想影响

《西狭颂》还受到了黄老思想的影响,体现了中国古代文化的特色。

黄老思想强调对天地、自然等的敬畏和崇拜,注重个人修养和为

人处世。

《西狭颂》中也表现了这一思想,曹植留恋母亲的情感、赞

美自然的美好、道出人生无常的真谛等,都与黄老思想有着密切联系。

综上所述,《西狭颂》是中国古代文学史上的一篇音乐文学作品,它具有抒情表达、音乐表现和黄老思想等多重艺术特色,表现了曹植

对故母的深深怀念和对生命、自然的崇敬,充分体现了中国古代文化

中对艺术、生命的独特感悟。

颂赞类文体作者:吴承学刘湘兰来源:《古典文学知识》2010年第01期颂赞文主要是褒美之辞,其起源可追溯到《诗经》中的颂诗。

姚鼐《古文辞类纂》说:“颂赞类者,亦《诗•颂》之流,而不必施之金石者也。

”吴曾祺《文体刍言》认为:“颂为四诗之一,盖揄扬功德之词。

”“赞亦颂类,古者宾主相见则有赞,互相称誉以致亲厚之意,故文之称人善者,亦以赞为名。

”又有盛行于宋代的乐语,虽然为俳优唱颂之辞,具有表演性质,但其内容为歌功颂德。

吴曾祺将其纳入颂赞类。

此类文体的主要功能在于对他人进行歌颂、赞誉。

本文将对颂、赞、乐语等文体的源流演变进行简略的论述。

颂颂之本义,如《诗序》所云:“颂者,美盛德之形容,以其成功告于神明也。

”作为文体意义的“颂”,尽管在后世的发展过程中,产生了某些变化,然而其核心却没有脱离《诗序》的概念。

换言之,后世颂体创作的主流,其内容不外乎“美盛德”;其行文则以铺叙为主,叙说成功之形容;而其表现形式,则是要在宗庙的祭祀中进行诵唱。

刘勰云:“颂主告神,义必纯美。

鲁国以公旦次编,商人以前王追录,斯乃宗庙之正歌,非燕飨之常咏也。

”(《文心雕友•颂赞》)也就是说,奏于宗庙,告于鬼神的颂,才是颂之正体。

此类颂文不能用于日常宴会娱乐。

《汉书•礼乐志》记录了十九首《郊祀歌》,十七首《安世房中歌》,此类诗歌或是对祖先进行歌功颂德,或是祭祀各种神灵,或是对古时圣帝明王进行颂扬,皆是祭祀时的颂诗。

刘师培认为,这类祭神之辞与“《商颂》、《周颂》相同,实为颂之正宗”(《左庵文论》)。

这种用于祭祀的颂体,在后世一直得到运用。

因为郊庙祭祀是国家大典,所有正史的《礼乐志》或《音乐志》都对这些郊庙颂诗有详细记载。

用于郊庙祭祀的颂诗,需要合乐而唱,以四言句式为主,语言典雅,形式板滞,内容单一,思想、艺术价值不高,是典型的庙堂文学。

也有一些颂是用来颂扬人的功德。

《鲁颂》之《》、《》等篇便是当时用来祝颂鲁僖公之作。

汉代时,此类性质的颂越来越多,如班固有《安丰戴侯颂》,史岑有《出师颂》、《和熹邓后颂》,扬雄有《赵充国颂》等,皆是称颂其人其事,不必告于神明,更不必合乐而诵。

《出师颂》是东晋文学家、散文家、辞赋家史孝山创作的一篇骈文。

以下是《出师颂》的原文及其中一段的译文:

原文:

夫出不辞,入不报,仁亲以为己任,功名以为己耻,此真丈夫之过也。

且子独不闻乎?昔者齐景公之时,有公孙绰者,善射,以矢贯颅,而面不改色,公以为勇。

此非所谓丈夫者耶?今子与之齐名,而不如彼,岂不羞哉?

译文:

出去时不告辞,进来时不报告,把仁爱亲民视为自己的责任,把功名视为自己的耻辱,这真是大丈夫的过错。

况且,难道你没听说过吗?从前齐景公的时候,有个叫公孙绰的人,擅长射箭,他曾经用箭穿过自己的头颅,却面不改色,景公认为他勇敢。

难道这不就是所谓的大丈夫吗?现在你和他齐名,却不如他,难道不觉得羞耻吗?。

解读韩愈诗歌的审美艺术解读韩愈诗歌的审美艺术韩愈是韩孟诗派的核心人物,他与中唐其他杰出诗人一样,坚持对诗歌多样化艺术风格的实践,但其诗歌的主导性审美追求具有奇险怪异的创新趋向。

韩愈奇险怪异的审美追求既受到中唐“好奇尚怪”的时代氛围的影响,又与其好奇反俗的个性特征有关,同时韩愈仕途的备受压抑对其险怪诗风的形成起着重要作用。

作为“唐宋八大家”之首的韩愈,不仅在古文改革和创作方面取得了卓越的成就,而且在诗歌风格的探索方面也独树一帜,并因此成为中唐韩孟诗派的核心人物。

韩愈一生实践对诗歌多样化艺术风格的追求,他的诗歌风格的变化与他的人生经历是一致的,有着一个纵向发展的过程。

对此,笔者试从韩愈的个性特征和成长历程解析其诗歌的主导性审美追求特征。

一、韩愈对诗歌风格的多样化实践。

《全唐诗》编存韩愈诗歌10卷共300多首,这些诗歌大多具有孤僻、冷峭、艰涩的特征。

韩愈同中唐其它杰出诗人一样,一生实践对诗歌多样化艺术风格的追求,其诗歌有古朴近似汉魏的歌赋,如《青青7k.中蒲》:“青青7k.中蒲,下有一双鱼。

君-4-上垅去,我在与谁居?青青水中蒲,长在7k.中居。

寄语浮萍草,相随我不如。

青青水中蒲,叶短不出水。

妇人不下堂,行子在千里。

”这是韩愈思念内人而设想内人怀念自己的诗,叙述儿女离别之情,抒发丈夫四海之志,也是韩愈生平唯一的情诗,显然是摹仿东汉文人诗。

他还有一些作品受陶渊明的影响,语言清新自然,如《南溪始泛》叙事一往情深、淳朴真挚、耐人寻味,再如《早春呈水部张十八员外二首》中的诗句“天街小雨润如酥,草色遥看近却无。

最是一年春好处,绝胜烟杉I满皇都。

”更是平易清新,天然去雕饰,而《秋怀诗》,则是奇警与清新兼而有之。

另外,《陆诨山火》、《叉鱼》、《石鼓歌》等许多诗歌新颖奇突、色彩瑰丽。

对此,唐末诗人兼诗论家司空图称之为“驱驾气势,若掀雷挟电,撑抉于天地之间,物状奇怪,不得不鼓舞而徇其呼吸也”。

韩愈有意识追求诗歌风格的多样性,其诗歌风的变化与其人生经历相一致,有着一个纵向发展的过程。

隋人书《出师颂》质疑林圭二00三年七月嘉德春拍,故宫博物院重金购得隋人书《出师颂》。

这件作品,有徐邦达、启功等大家鉴定,因此鲜有人怀疑,今就其可疑的几点提出来,求教于诸位方家。

就通篇来看,《出师颂》的书体并不统一,其章草草法亦不纯正,夹杂着一些唐以后的笔法,因此不像启功先生所说的“章草精妙,古于唐法”。

如:正文第一行:天、漢、作正文第二行:攸、夜、未正文第三行:纪、戎正文第四行:雄、戟正文第六行:百、作、昔、津正文第七行:蒼、风、伐如果说,以上所列举的这些字,在古于唐法还是晚于唐法上会存在争议的话,那么下面我再挑选出一些字,和宋代米芾的书法作一个对比。

第一种情况,《出师颂》中的字,与米芾书法作品中的字整字字形及笔法极其相似。

如:正文第一、六行:作米芾《中秋帖》正文第一行:人米芾《吾友帖》、《海岱帖》正文第一、四、五行:上米芾《甘露帖》、《李太师帖》正文第三行:易米芾《吾友帖》正文第四行:以米芾《甘露帖》、《叔晦帖》、《何事帖》正文第六行:性米芾《紫金研帖》正文第六行:为米芾《吾友帖》正文第七行:一米芾《致伯充尺牍》、《致彦和国士尺牍》、《元日帖》、《贺铸帖》正文第七行:区米芾《致伯充尺牍》正文第七行:变米芾《草圣帖》、《研山铭》第二种情况,《出师颂》中的字,与米芾书法作品中的字,偏旁极其相似。

如:正文第一行:漢之“氵”米芾《秋山诗帖》淡之“氵”《穰侯出关帖》漢之“氵”《蜀素帖》滞之“氵”正文第一行:祚之“乍”米芾《中秋帖》作之“乍”正文第一行:開之“开”米芾《法华台诗帖》開之“开”正文第二行:攸之“亻”米芾《苕溪诗帖》作之“亻”《致窦先生尺牍》伏之“亻”正文第二行:映之“央”米芾《法华台诗帖》坱之“央”正文第四行:授之“扌”米芾《韩马帖》披之“扌”正文第四行:焕之“火”米芾《昨日帖》烦之“火”《研山铭》烁之“火”正文第四行:纪之“纟”米芾《戎薛帖》纳之“纟”正文第五行:授之“扌”米芾《蜀素帖》杜之“木”正文第五行:将之“ 丬”米芾《李太师帖》收之“丩”正文第六行:性之“忄”米芾《致知府大夫尺牍》情之“忄”正文第七行:蒼之“石”米芾《甘露帖》之“石”《致伯充台座》之“石”第三种情况,由于《出师颂》字型的整体结构趋扁,加以章草体的特殊形态,有些字似乎不易看出米字的形态来,如果我们忽略其章草意味,将其字形拉长,则以下的一些字,与米芾书法中的字,也是极其相似的。

把握《诗经》艺术形式的特点,并思考其与音乐的关系。

《诗经》的艺术形式主要包括风、雅、颂三种体制。

这些体制在形式上有一定的差异,展现出不同的特点:1.风:风是《诗经》中最早的一种体制,以抒发情感和表达个人感受为主要目的。

风的诗歌形式比较自由,没有固定的格律和韵脚要求。

这种形式的自由性使得风的诗歌更富有生动性和变化性,能够更真实地表达个人的情感和思考。

2.雅:雅是《诗经》中较为严谨的一种体制,主要用于表达宫廷礼仪和社交场合的歌颂诗。

雅的诗歌形式要求规整,有着统一的韵脚和格律要求。

雅的诗歌形式更为庄重和规范,呈现出一种仪式感和庄严感。

3.颂:颂是《诗经》中最庄重和正式的一种体制,用于祭祀活动的歌颂。

颂的诗歌形式庄严肃穆,韵律规范且严格。

颂的诗歌通常通过表达对神灵的崇拜和祈祷,展现了宗教仪式的严谨性和庄重性。

与音乐的关系方面,可以说《诗经》与音乐有着密不可分的联系。

古代的《诗经》原本就是作为音乐的伴奏而存在,每首诗歌都有对应的曲调和音乐节奏。

音乐的旋律和韵律与诗歌的节奏和格律相辅相成,相互配合,以增强作品的艺术感和感染力。

古代的音乐受到文学作品的影响,而文学作品则以音乐的形式进行传播。

所以,《诗经》中的诗歌不仅仅是静态的文字,更是与音乐相融合的动态艺术。

音乐通过旋律、音调和节奏,使得诗歌的情感更加生动和感人。

同时,诗歌的节奏和韵律也能够为音乐提供基础和灵感。

总的来说,《诗经》的艺术形式与其在音乐上的结合密不可分。

音乐为诗歌提供了曲调、旋律和韵律,使其更具感染力和艺术性。

而诗歌通过音乐的伴奏,使音乐更贴近生活和情感。

这种诗歌与音乐的融合在一定程度上提升了两者的艺术价值,使《诗经》成为独具魅力的古代文学作品。

孔子的诗词艺术赏析他的创作风貌孔子,亦称孔夫子,是中国古代伟大的思想家、教育家、政治家和文化名人。

他的思想贯穿于《论语》等经典著作中,而他的诗词作品虽然不多,却也充满了智慧和哲理,展现了非凡的创作风貌。

本文将深入探讨孔子的诗词艺术,并对其创作风貌进行赏析。

一、孔子的诗词特点孔子的诗词作品受到了当时的社会环境和文化背景的影响,体现了他的思想和人格魅力。

他的诗词具有以下特点:1. 立意深远:孔子的诗词注重道德教化和人生哲学,强调为政为民、仁爱、忠诚等价值观念,具有深刻的内涵和智慧。

例如他的《风》写道:“萧萧行人, 此人兮,何人兮,行忧兮。

”表达了对人们追求道德真理和自我完善的呼唤。

2. 语言简练:孔子的诗词语言简练明了,用词质朴,清晰易懂,富有感人力量。

他用简短的语句表达了复杂的思想,给人以启迪和思考。

例如他的《诗/小雅·鹤鸣》以简洁的语言写出了人们心灵的渴望:“鹤鸣于九皋,声闻于天。

”寥寥数语,传递出了奋发向上、积极向善的精神。

3. 表达含蓄:孔子的诗词智慧含蓄,经常通过景物和寓言的形式表达思想观点,给人以深入思考的空间。

他的《诗/大雅·文王》通过描述周文王的治国方式,借以阐述了孔子的政治主张和道德准则,使人对他的思想有了更深层次的理解。

二、孔子的诗词作品赏析1. 《风》:这首诗表达了孔子对人类精神追求的关注和思考。

他通过表现风雪凛冽、行人艰难的景象,抒发对时代艰辛的思考,并以此呼唤人们努力追求道德真理,追求自我完善。

2. 《诗/小雅·鹤鸣》:这首诗以鹤鸣之声传达了孔子对人类心灵渴望的思考。

他通过鹤鸣在九皋之间、声闻于天的图景,表达了对美好生活和精神追求的期望,鼓励人们以高尚的道德情操面对困境。

3. 《诗/大雅·文王》:这首诗通过描绘周文王的治国方略,阐述了孔子的政治主张和道德准则。

他通过描述文王的圣明作为,呼唤当今君主以仁德治国,实现社会和谐稳定。

三、孔子的诗词艺术的影响孔子的诗词作品影响深远,不仅对当时的文化和社会产生了巨大影响,也对后世的文学创作产生了启示。

《出师颂》,索靖传世书作,因书写内容为东汉人史孝山的一篇颂文《出师颂》,故后世亦名之曰《出师颂》。

其书曰:“出師頌·史孝山·茫茫上天,降祚爲漢,作基開業,人神攸讚。

五曜宵映,素靈夜嘆,皇運未(原文为“来”)授,萬寶增焕。

歷紀十二,天命中易,西戎不順,東夷搆逆。

廼命上將,授以雄戟,桓桓上將,實天所啓。

允文允武,明詩閲禮,憲章百揆,为世作楷。

昔在孟津,惟師尚父,素旄一麾,渾一區寓。

苍生更始,移風變楚,薄伐猃狁,至于太原。

詩人歌之,猶嘆其艱,况(缺“我”字)將軍,窮域極邊。

鼓無停響,旌不蹔褰,澤沾遐荒,功銘鼎鈜。

我出我師,于彼西疆,天子餞我,輅车乘黄。

言念伯舅,恩深渭阳,介圭既削,裂壤酬勛。

今我将軍,啓土上郡,传子传孙,顯顯令聞。

”一、关于书作《出师颂》书法名作《出师颂》为章草墨迹名帖,纸本,纵21.2cm,横29.1cm,共十四行一百九十七字。

书写内容为东汉史孝山所撰写的一篇著名颂文,但无书者姓名,《宣和书谱》作晋索靖书。

而宋人米友仁认为是隋人书,现多倾向为索靖书。

世传多为刻帖,真迹本在宋时入内府,帖前有宋高宗赵构篆书“晋墨”,也肯定了为晋人书。

该帖历经波折,现归于故宫博物院收藏。

此帖书法古雅,字字独立,点画提按、章草草法甚有法度;横向取势,奔放流走,末笔仍具隶书之波磔,其字势追求在运动中取得平衡。

其属典型的早期章草书体,其结体宽绰,笔法浑厚,有篆籀遗风,“蚕头凤尾”带有隶书遗痕,“银钩虿尾”具草书特征,体现了东汉至西晋时期流行的规范章草体的特征,颇具典雅飞动之势,亦带有一定的今草味道。

其笔法上圆浑有力,古朴厚重,而又不失灵动。

字法上笔画简捷,爽利自如,众巧百态。

结体舒展、活跃,具有极强的跳跃感,同时表现出收放得体之感。

整篇章法上字字独立,却又自然流畅,浑然一体。

通篇虽不足二百字,却表现出极强的感染力和生命力,给人以一种神满气足、意气风发之感。

或言此帖看似平淡无奇,但临摹起来却是古意十足,让人久久不能放手。

《出师颂》鉴析

单国强

【期刊名称】《紫禁城》

【年(卷),期】2003(000)004

【摘要】2003年,流传有绪,屡见著录,而且失踪60余年的隋人章草书《出师颂》墨迹,由嘉德拍卖公司征得,并定向出售给故宫博物院。

这件原为清宫内府收藏的名迹,终于物归原主。

一时间社会上众说纷纭,多数业内人士欣喜这件名迹幸存至今和再度回归故宫珍藏,但也有人提出种种质疑,诸如作品是真是假,属于哪个时代,艺【总页数】9页(P8-16)

【作者】单国强

【作者单位】

【正文语种】中文

【中图分类】K877

【相关文献】

1.出师一表总关情——析《出师表》中的至情至义 [J], 黄欣

2.弘一斋鉴藏书画专题——孙煜峰的交游圈及其书画鉴藏特色——兼析20世纪上半叶以吴湖帆为中心的海上书画鉴藏家之影响 [J], 凌利中;

3.《出师颂》 [J], 马斌(选荐)

4.古斌临《出师颂》拓片的发现及所临母本溯源——贺君召奇石书画拓本册页系列研究之一 [J], 马振凯

5.古斌临《出师颂》拓片的发现及所临母本溯源--贺君召奇石书画拓本册页系列研究之一 [J], 马振凯

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

隋人书《出师颂》高清附释文《出师颂》又名《隋人书出师颂卷》、《西晋索靖书》、《史孝山出师颂卷》,故宫博物院藏。

草书,史孝山作,传为索靖书。

书体为章草,此帖字体浑厚,与其《月仪》帖不同。

淡牙色纸本墨迹,长21.2厘米,宽29.1厘米,14行192字。

该作品钤有唐、宋、元、明、清鉴藏印记五十余方,尾纸有南宋米友仁鉴定题跋,引首和后隔水均有清代乾隆皇帝长篇题识,当代著名书画鉴定家徐邦达先生的《古书画过眼要录》和启功先生的《论书绝句百首》二书,曾根据该作的影印本及相关碑帖拓本做过详尽的考证、评价,认定为“隋人书”。

故宫博物院专门延请徐邦达、启功、朱家溍、傅熹年、杨新、单国强六位书画鉴定专家对《出师颂》进行了鉴定。

专家们一致认为,该作品确为见于历代著录的《隋人书出师颂卷》,具有极高的艺术价值,是历代卓有影响的国宝级文物。

根据著录书及鉴藏印记,此本称为“绍兴本”《出师颂》,据米友仁跋,多定为隋贤书,也有认为是西晋索靖或南朝梁·萧子云写,乃至唐人作。

流传情况大致是:唐代经太平公主、李约、王涯先后鉴藏;南宋绍兴年间入内府;明归王世懋;清初由安岐收藏,后入乾隆内府;民国十一年(1922年)十一月初九日,溥仪以赏赐溥杰的名义携出宫外,1945年后散落匿于民间不彰60余年;2003年由拍卖公司征得,故宫博物院以巨资购回。

【释文】《出师颂》史孝山;茫茫上天,降祚为汉。

作基开业,人神攸赞。

五曜宵映,素灵夜叹。

皇运未授,万宝增焕。

历纪十二,天命中易。

西戎不顺,东夷构逆。

乃命上将,授以雄戟。

桓桓上将,实天所启。

允文允武,明诗阅礼。

宪章百揆,为世作楷。

昔在孟津,惟师尚父。

素旄一麾,浑一区寓。

苍生更始,移风变楚。

薄伐猃狁,至于太原。

诗人歌之,犹叹其艰。

况我将军,穷域极边。

鼓无停响,旗不暂褰。

浑御遐荒,功铭鼎鈜。

我出我师,于彼西疆。

天子饯我,辂车乘黄。

言念旧劳,恩深渭阳。

介圭既削,裂壤酬勋。

今我将军,启土上郡。

传子传孙,显显令闻。

The Discovery of the Rubbing of Chu Shi Song by Gu Bin and Tracing Back to the Source of Original Manuscript——The First Part of Researches on the He Junzhao's Stone Rubbings

作者: 马振凯[1]

作者机构: [1]齐鲁师范学院,山东济南250014

出版物刊名: 齐鲁师范学院学报

页码: 82-90页

年卷期: 2021年 第2期

主题词: 古斌;《出师颂》;拓片;母本

摘要:古斌是乾隆年间扬州著名书法家,所临史孝山《出师颂》书法拓片出自新近从日本回

流的贺君召奇石书画拓本册页《兰亭十三行出师颂》,这也是古斌临《出师颂》拓片首次面世.现存诸多临《出师颂》帖可知有三个版本源头,即"萧子云本""宣和本"和"绍兴本".经过对以上三个

系列版本的溯源比对,认定古斌所临《出师颂》系出自"宣和本"系列.。