孔子和儒家的文学观

- 格式:ppt

- 大小:217.50 KB

- 文档页数:24

论孔子的文艺观摘要:孔子是我国春秋时期伟大的思想家和教育家,是儒家学派最具代表性的人物。

他的文艺观主要眼于文艺对社会教育的功用,是儒家思想的重要组成部分,主要体现了文艺对人与社会的影响力。

在中国古代文论中孔子的“兴”、“观”、“群“、“怨”是比较典型且有代表性的。

其对文艺的社会教育功用的概括是比较全面而准确的。

关键词:文艺观,兴,观,群,怨。

子曰:“小子莫不学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。

”(《阳货》)。

其意思是说:“学生们啊!为什么不学习诗呢?诗的作用可大着呢!诗可以培养人的想象力,诗可以提高人的观察力,诗可以培养人集体观念,诗可以排遣人们心中怨恨,其中浅近的道理可以事奉你的父母,深远的道理可以事奉君主。

还可以多知道一些鸟兽花草树木的名称。

”众所周知,《诗经》是孔子整理资料后汇编的,期间包含了孔子对世间万物的一些看法,并通过《诗经》把自己的观点表达出来,正如他所说的:“诗三百,一言以蔽之,思无邪。

”孔子希望人们能从诗经中悟出一些道理,甚至是人生哲理,孔子倡导的是先修身养性,后齐家治国,如再有本事的人,就应该平天下,《论语》谈论的是文艺和伦理道德、政治教化的关系。

孔子的基本观点是强调文艺应该为人的道德修养,为国家的政治教化服务,并且也能很好地服务社会,帮助人民。

一、“兴”、“观”、“群“、“怨”的文艺思想1、“兴”所谓“兴”,孔安国注为“引譬连类”。

“引譬连类”,指的是通过某一个别的、形象的比喻,引起人们的想象,领会到与这一比喻相关的某种带有普遍性的关于社会人生的道理。

具体而言,也就是通过个别来显示一般,并达到一般。

这种不是用抽象的、一般的概念,而是用个别的、形象的比喻喻来使人们趋向于领会某一普遍性道理的作法,正是我们今天所谓的“形象思维”的开始。

诗对读者的思想感情有启发和陶冶的作用。

正如朱熹对《诗经》的注“感发志意”一样,“兴”意在教会人们如何激发自己的情感,把内心的真实想法适当的表现出来。

孔子关于文学社会作用的观

孔子对于文学的社会作用有着独到的见解,他提出“兴、观、群、怨”说,认为文学作品具有感染力,能“感发意志”;可以“考见得失”,“观风俗之盛衰”;能够“群居相切磋”,互相启发,互相砥砺;以及可以“怨刺上政”,促使政治改善。

孔子的这一思想,强调了文学在社会生活中的密切关系,将文学视为一面反映社会政治状况、习俗风尚的镜子。

同时,孔子也强调文学艺术具有认识社会作用的言论,认为诗歌可以“观”,即通过阅读文学作品,了解某一个时期的社会习俗、风尚以及重大事件,甚至能分析出特定时期社会文化的盛衰之势,考察社会政治的利弊。

总的来说,孔子的文学社会作用观系统全面,在理论上比前人发展了一步。

但同时也要注意,孔子的这些观点是建立在周王朝的伦理道德为标准的前提之上的,带有阶级的局限性。

论孔子儒家的天人合一思想

孔子讲的天人合一,有个道理,就是“天下归仁”。

而实际上“天人合一”是庄子提出来的,后世儒家把它借来用。

庄子又以“天地一指也,万物一马也”表达心物一元的观点。

这两句话发挥起来,又一篇大论文。

“心物一元”绝不是唯物,也不是唯心,但也可说是纯粹的唯心(不同于西方哲学的“唯心”)。

“天地一指”的“一指”并不是一个手指,而是一个东西,是一体的意思。

“万物一马”是以一匹马来做比方,整匹的马,有马头、马脚、马尾、马毛等等。

所有天地间的万物,就好像马的头、马的脚、马的毛等等总合起来,才叫一匹马。

离开了马的毛,不是完整的马,离开了马的尾巴,也不是完整的马,离开了马的任何一样,都不是完整的马。

由众归到一,由一散而为众。

所以憨山大师的诗有“乾坤马一毛”之句,整个宇宙是马身上的一根毛。

就好像我们现在文学中的“沧海之一粟”,我们的人生,不过沧海里的一个小水泡一样,但虽然是小水泡,也是大海中的一分子。

所以要我们“会万物于己者,其惟圣人乎”,这是南北朝一个著名的年轻和尚僧肇说的。

他只活了三十多岁就死了,但他的著作影响了中国几千年。

他的名著《肇论》,融和了儒、佛、道三家。

他这句话是真正的圣人境界,修养——不是理论——到物我同体。

人与物是一个来源,一个本体,只是现象不同。

好比在这间屋子里,我们都同样是人,但相同中又有不同。

因为你是你的身体,你的样子,我是我的身体,我的样子。

但是虽然各人不同,却又同是人类,“乾坤马一毛”就是这个道理。

儒家思想在文学作品中的反映儒家思想,作为中国传统文化的主干,自春秋战国时期孔子创立以来,历经数千年的演变和发展,逐渐渗透到中华民族的思想观念、道德规范、生活方式以及文学艺术等各个领域。

在文学作品中,儒家思想不仅作为一种价值观念和行为准则影响作家和作品,同时也作为一种创作手法和表现形式得以体现。

本文将探讨儒家思想在文学作品中的反映,分析其内涵与特点,以及其对中国文学发展的影响。

儒家思想的核心内涵在探讨儒家思想在文学作品中的反映之前,有必要简要回顾一下儒家思想的核心内涵。

儒家思想主要包括仁、义、礼、智、信五个方面,强调人与人之间的关系,倡导道德修养,重视社会秩序与和谐。

仁是儒家思想的核心,主张以仁爱之心对待他人;义则是指遵循道德规范,坚持正义;礼是社会秩序和人际关系的规范;智即智慧,主张修身齐家治国平天下;信则是言行一致,讲诚信。

这五个方面共同构成了儒家思想体系,对中华民族的性格、心理和行为方式产生了深远的影响。

儒家思想在文学作品中的表现仁爱之情仁爱之情是儒家思想在文学作品中最为常见的表现之一。

许多文学作品通过描绘人物之间的亲情、友情、爱情等情感,展现了仁爱的精神。

如《红楼梦》中贾宝玉与林黛玉、薛宝钗之间的爱情纠葛,体现了宝玉对黛玉的关爱与体贴,以及宝钗对宝玉的深情厚意。

这些情感表现出儒家所倡导的仁爱之心,成为作品中的一大亮点。

道德修养道德修养是儒家思想的重要内容,许多文学作品通过对人物道德品质的塑造,体现了儒家思想的影响。

如《论语》中孔子及其弟子的言行,展现了儒家倡导的道德修养。

又如《儒林外史》通过对范进、周进等儒生形象的刻画,暴露了当时社会风气的败坏,强调了道德修养的重要性。

社会秩序与和谐儒家思想强调社会秩序与和谐,许多文学作品则通过对社会现实的描绘,反映了这一思想。

如《水浒传》中描绘的梁山好汉们,他们原本是社会上的一员,却因社会秩序的混乱而被迫走上反抗之路。

作品通过这一故事,反映了当时社会秩序的动荡,以及人们对于和谐社会的向往。

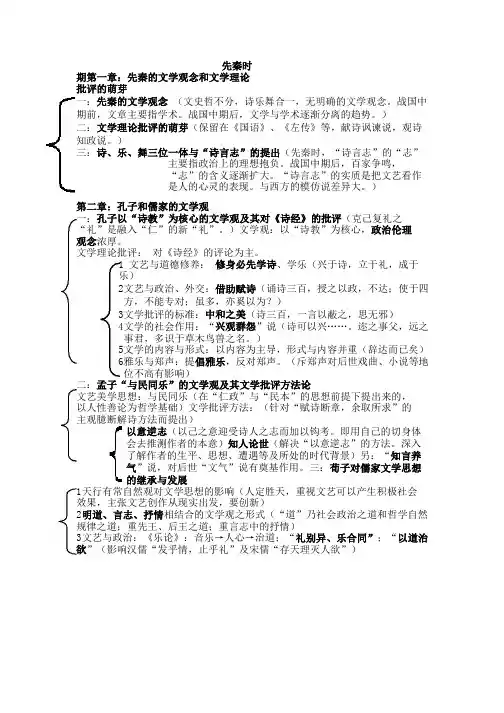

先秦时期第一章:先秦的文学观念和文学理论批评的萌芽一:先秦的文学观念(文史哲不分,诗乐舞合一,无明确的文学观念。

战国中期前,文章主要指学术。

战国中期后,文学与学术逐渐分离的趋势。

)二:文学理论批评的萌芽(保留在《国语》、《左传》等,献诗讽谏说,观诗知政说。

)三:诗、乐、舞三位一体与“诗言志”的提出(先秦时,“诗言志”的“志”主要指政治上的理想抱负。

战国中期后,百家争鸣,“志”的含义逐渐扩大。

“诗言志”的实质是把文艺看作是人的心灵的表现。

与西方的模仿说差异大。

)第二章:孔子和儒家的文学观一:孔子以“诗教”为核心的文学观及其对《诗经》的批评(克己复礼之“礼”是融入“仁”的新“礼”。

)文学观:以“诗教”为核心,政治伦理观念浓厚。

文学理论批评:对《诗经》的评论为主。

1 文艺与道德修养:修身必先学诗、学乐(兴于诗,立于礼,成于乐)2文艺与政治、外交:借助赋诗(诵诗三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?)3文学批评的标准:中和之美(诗三百,一言以蔽之,思无邪)4文学的社会作用:“兴观群怨”说(诗可以兴……。

迩之事父,远之事君,多识于草木鸟兽之名。

)5文学的内容与形式:以内容为主导,形式与内容并重(辞达而已矣)6雅乐与郑声:提倡雅乐,反对郑声。

(斥郑声对后世戏曲、小说等地位不高有影响)二:孟子“与民同乐”的文学观及其文学批评方法论文艺美学思想:与民同乐(在“仁政”与“民本”的思想前提下提出来的,以人性善论为哲学基础)文学批评方法:(针对“赋诗断章,余取所求”的主观臆断解诗方法而提出)以意逆志(以己之意迎受诗人之志而加以钩考。

即用自己的切身体会去推测作者的本意)知人论世(解决“以意逆志”的方法。

深入了解作者的生平、思想、遭遇等及所处的时代背景)另:“知言养气”说,对后世“文气”说有奠基作用。

三:荀子对儒家文学思想的继承与发展1天行有常自然观对文学思想的影响(人定胜天,重视文艺可以产生积极社会效果,主张文艺创作从现实出发,要创新)2明道、言志、抒情相结合的文学观之形式(“道”乃社会政治之道和哲学自然规律之道;重先王、后王之道;重言志中的抒情)3文艺与政治:《乐论》:音乐→人心→治道;“礼别异、乐合同”;“以道治欲”(影响汉儒“发乎情,止乎礼”及宋儒“存天理灭人欲”)第三章:庄子和道家的文学观一、老子的“大音希声,大象无形”论(对“象”的论述,对创作客体的论述;对“虚静”的论述,对审美主体提出的要求)君子人南面之术的政治观,以“清静”、“无为”为旨趣,对文学采取否定态度。

古代文学中的传统价值观古代文学是中国文化的瑰宝,承载着丰富的传统价值观。

这些价值观不仅是古代社会的道德准则,也是人们生活方式和心灵追求的重要指引。

通过阅读古代文学作品,我们可以深入了解和感受这些传统价值观的内涵和影响。

一、儒家思想中的仁爱之道儒家思想是古代文学中最为重要的传统价值观之一。

儒家强调人与人之间的关系,注重家庭和社会的和谐。

在古代文学作品中,我们经常能看到对仁爱之道的讴歌和赞颂。

例如《孟子》中的“爱人者,人恒爱之”,强调了人与人之间应该互相关爱,以求社会和谐。

另外,《论语》中孔子的言行也体现了仁爱之道,例如他的弟子子路问“有恒乎?”孔子回答:“无恒也。

仁者爱人,人恒爱之。

”这些古代文学作品中的价值观,对于我们今天的社会生活仍然具有启示意义。

二、道家哲学中的自然观念道家哲学在古代文学中也占有重要地位。

道家强调人与自然的和谐共生,追求自然的真理和自由。

在古代文学作品中,我们可以看到对自然的赞美和崇敬。

例如《庄子》中的“大道废,有仁义;智慧出,有大伪;六亲不和,有孝慈;国家昏乱,有忠臣。

”这些言辞表达了对自然秩序的尊重和对人与自然和谐共生的追求。

另外,《诗经》中的许多篇章也描绘了大自然的美丽和神奇,例如《关雎》中的“关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

”通过这些作品,我们可以感受到道家哲学对于人类与自然关系的思考和启迪。

三、佛教文化中的慈悲与智慧佛教文化在古代文学中也留下了深刻的痕迹。

佛教强调慈悲与智慧的培养,追求解脱和超越。

在古代文学作品中,我们可以看到对慈悲与智慧的赞美和追求。

例如《金刚经》中的“以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无罣碍,无罣碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。

”这些文字表达了对于慈悲与智慧的追求和对于解脱的向往。

另外,《佛说阿弥陀经》中的“南无阿弥陀佛,南无阿弥陀佛,南无阿弥陀佛。

”也成为了佛教信仰的重要表达。

这些古代文学作品中的价值观,对于我们培养慈悲与智慧,追求内心的平静与解脱,都具有重要的启示意义。

孔子以诗教为核心的文学观一、孔子,名丘,字仲尼,春秋末期鲁国人,儒家学派的创始人1.孔子的文学思想以“诗教”为核心,强调文学为政治教化服务,认为文学是以礼乐教化百姓的最好手段。

2.子不语,怪力乱神。

3.在政治上,孔子存在明显的保守倾向。

但主张改革,要求适应新的历史潮流。

4.在伦理道德上,以“仁”为内容,“礼”为形式。

①“仁”,爱人。

泛爱众,为政在人,宽猛相济。

②“礼”,严格规范。

“述而不作,信而好古。

”③以共性扼杀个性,束缚人的创造。

在严格儒家思想影响下的文学创作和理论批评,复古模拟色彩浓厚,封建说教成分重。

5.在思想上,中庸——孔子观察、研究、评价一切事物的基本态度和方法。

乐论和诗论的“中和”观念由此引出。

6.在美学上,强调美和善的结合。

①善:孔子的仁政德治以及以仁义礼乐为中心的伦理道德观念。

②自然美:象征人的仁义品德。

③这种“尽善尽美”的音乐美学观成为孔子以“诗教”为中心的文学理论批评的基本出发点。

二、孔子论诗歌(文学)的社会作用修身方面:①鲤趋而过庭。

曰:“学诗乎?”对曰:“未也。

”曰:“不学诗,无以言。

”鲤退而学诗。

(《论语·季氏》)②子曰:“兴于诗,立于礼,成于乐。

”(《论语·泰伯》)政治、外交方面:子曰:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对。

虽多,亦奚以为?”(《论语·子路》)全面的作用:①子曰:“小子何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨。

迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。

”(《论语·阳货》)②“兴、观、群、怨”说是对诗歌的社会作用(认识、教育、美感)的高度概括。

三、诗歌的艺术特征《诗》“可以观”说明了孔子注意到了诗反映现实的特征。

《诗》“可以怨”表明了孔子肯定了诗歌抒情的特征。

《诗》“可以兴”说明了孔子认识到诗歌具有艺术感染力的特点。

孔子还指出了诗歌的启发性,即注意到了诗歌具有“言外之意”的艺术特征,如:子曰:“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对。

孔子与儒家思想孔子(公元前551年-公元前479年),字仲尼,名丘,鲁国人,是中国古代伟大的思想家、教育家和政治家。

孔子的学说被称为儒家思想,对后世影响深远。

本文将探讨孔子与儒家思想的关系及其核心内容。

一、孔子的生平与思想孔子生于战国时期,当时中国呈现出诸侯割据的局面,社会动荡不安。

孔子痛心于社会的混乱,认为根源在于人心的道德败坏,因此他致力于重建人的道德秩序。

孔子主张以仁爱来治理国家,他强调人与人之间的礼仪、道德和家庭伦理。

孔子认为人的本质是善良的,但在社会中会受到各种诱惑和恶劣环境的影响,因此他提倡修身齐家治国平天下的思想。

孔子认为个人的道德修养是国家治理的基础,只有通过自我修养,才能达到仁爱和和谐。

他强调人的义务和责任,认为每个人都有责任关心他人,帮助他人,以实现社会的和谐与稳定。

二、儒家思想的核心内容儒家思想以孔子的学说为基础,其核心内容包括仁、义、礼、智、忠、信等。

1. 仁:仁是儒家思想的核心概念,意为善良、仁爱、亲和。

儒家强调个人追求仁的境界,通过修养自己来实现个人的全面成长。

2. 义:义是一种道德责任感,强调个人对社会的责任和义务。

儒家认为人应当尽自己最大的努力去做好自己的事情,履行自己的义务,并帮助他人共同进步。

3. 礼:礼是一种社会规范和道德准则,是一种行为规范,强调人与人之间的礼仪和道德修养。

孔子认为礼是维护社会和谐与稳定的重要手段。

4. 智:儒家强调人的学问和智慧的追求,认为只有通过学习和思考,才能发展自己的智慧,提高个人的素质。

5. 忠:忠是忠诚和忠心,指忠于个人的职责和责任。

儒家认为人应当对自己的家庭、社会和国家忠诚,为共同的利益而努力。

6. 信:信指守信用,儒家坚持人的诚信和信用的重要性,认为信用是人与人之间建立起来的信任基础。

三、儒家思想的传承与影响孔子逝世后,他的学说被他的弟子继承和扩充。

儒家思想继续繁荣,成为中国古代社会的主流思想。

儒家思想对后世产生了深远的影响,不仅对中国古代社会产生了重大影响,而且对东亚地区的其他国家文化也有深刻影响。

分析孔子的文学思想孔子是儒家学派的代表,其文学主张带有明显的伦理道德化倾向。

孔子对文学的主张,在其著作《论语》中得到了较全面的展示。

1、孔子特别强调文与道德的联系,提出“有德者必有言”的看法。

《诗经》是一部文学作品集,但他在和子贡、子夏讨论其中某些篇章时,把文艺作品道德伦理化。

如:子贡曰:贫而无谄……。

(《学而》)这是孔子与他的学生子贡在讨论做人的道德标准。

孔子要求学生做到贫而乐道,富而好礼。

子贡为了表达对老师教诲的理解,就引用《诗经》的诗句作解释说明,孔子听了非常高兴,夸奖子贡理解了《诗经》作品的真正含义。

这说明,在孔子的心目中,《诗经》的作品与儒家的伦理道德有密切的内在的联系,他把文学作品(诗)当作进行伦理道德教育的教科书,让学生从中受到教育、启发。

这是孔子文学思想的特点,也是儒家文学思想的特点。

2、孔子十分重视文学的社会作用,并且竭力主张把儒家思想的核心——“仁”“礼”等最高道德准则渗透到他对文学的主张中去。

以此充分发挥文学为政治和伦理道德服务的社会作用。

如:子曰:诵《诗》三百……。

(《子路》)这段语录说明,孔子是从发挥实际效用的角度提倡学诗的。

孔子的思想有非常明显的功利性,孔子最重视的是诗能否在社会生活中发挥切实的作用。

3、孔子论诗乐十分重视中和之美,这是孔子哲学思想中庸之道在文学思想上的反映。

他的“美善统一”、“尽善尽美”论,也是在此基础上提出的主张。

如:颜渊问为邦……(《卫灵公》)子曰:恶紫之夺朱也……(《阳货》)这两段语录中,孔子对郑声(即郑乐)作了尖锐的批评,他认为“郑声淫”(淫:过分),即过于放纵情欲,会造成扰乱雅乐(正乐)的后果,所以应该加以排斥。

问题是,孔子所指责的郑乐,其中有一部分可能格调不高,属于靡靡之音,但也必然有一部分属于比较健康的民歌。

孔子加以全盘否定,坚决排斥,表现出他崇尚古乐的保守倾向,这种观点有不妥之处。

后代一些封建正统文人,往往根据孔子这一思想,反对民间表现男女爱情的歌谣俚曲,那不一定符合孔子的原意,但孔子主张的消极意义也是比较明显的。

儒家的文艺观中国古代关于文学的本源主要有两种说法:一是本于心,二是源于道,分别出于儒道两家的哲学观和文学观,而儒家的集大成者就是孔子和孟子。

先秦时代流行的“诗言志”说,就其对文学本源的认识来看,即指文学本源于人心。

但在这种总方向下,孔子和孟子又从不同的角度对文艺观进行了阐述。

孔子从人的内心情感的内容和规律方面入手,在理论方面就有会意的意思,体现了“仁”得思想;而作为儒家的另一位大师的孟子,他是从人的外在外在行为规律的角度进行研究,他的基础是“义”。

孔子是一个很讲究道德规范的一个人,所以不难看出儒家的文艺与道德修养有密切的关系,故有子曰:“兴於诗,立於礼,成於乐。

”孔子还提出了艺术最本质的功能就是“兴观群怨”说,所谓“兴”就是指诗歌具体安排的艺术形象,可以激发人的精神之兴奋,可以使人从诗歌鉴赏中获得一种美的享受;所谓“观”就是指诗歌真实地反映社会政治和道德风尚状况,因而能让人从中观察出政治的得失和风俗的盛衰;所谓“群”就是指则是认为诗歌可以有使人互相交流情感、加强团结的作用;所谓“怨”就是指文学作品有干预现实、批评社会的作用。

孔子的“兴观群怨”说对文学的审美作用、认识作用、教育作用乃至知识学习方面的作用给予了充分肯定,而且它还是现实主义的文学批评理论的源头,对后来的现实主义文学批评理论和现实主义文学创作产生了非常积极的影响。

与此同时孔子还确立了文学批评的标准。

第一就是艺术上主张“中和”之美。

子曰:“《关雎》,乐而不淫,哀而不伤。

”孔子还说:《关雎》这首诗,抒发快乐的感情,但不过分,抒发哀怨的感情,但不悲伤。

”,所谓中和之美,是孔子哲学理论上的中庸之道在文艺思想上的反应,这种思想直接导致了后来以“温柔敦厚”为基本内容的“诗教”的建立。

第二就是“思无邪”说,即子曰:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪’。

”它的批评标准从艺术上说,就是提倡一种“中和”之美。

《诗》三百中的作品起初不仅关涉内容,而且与音乐有紧密的关系。

第一讲孔子及儒家文艺美学思想概述:孔子主“仁”重“礼”,崇“乐”尚“中和之美”。

孔子“思无邪”、“尽善尽美”、“文质彬彬”、“兴观群怨”等文艺观念,对后世文学批评产生了深远影响。

孔子文艺美学思想的核心:中庸(子曰:“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。

”孔子说:“中庸这种道德,该是最高的了,大家已经是长久地缺乏它了。

”)中庸的内涵:符合“礼”,执其两端。

本节另一重点《礼记·乐记》。

第一部分:孔子的文艺美学思想《论语》节录:子曰:“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。

”子曰:“周监于二代,郁郁乎文哉,吾从周。

”(孔子说:“周朝的礼仪制度借鉴于夏、商二代,是多么丰富多彩啊。

我遵从周朝的制度。

”)子曰:诗三百,一言以蔽之,曰:思无邪。

子曰:“《关睢》,乐而不淫,哀而不伤。

”(孔子说:“《关睢》这篇诗,快乐而不放荡,忧愁而不哀伤。

”)子曰:“兴于《诗》,立于礼,成于乐。

”(孔子说:“(人的修养)开始于学《诗》,自立于学礼,完成于学乐。

”)子曰:“人而不仁,如礼何?人而不仁,如乐何?”(孔子说:“做了人,却不仁,怎样来对待礼仪制度呢?做了人,却不仁,怎样来对待音乐呢?”)子曰:“质胜文则野,文胜质则史。

文质彬彬,然后君子。

”(孔子说:“朴实多于文采,就未免粗野;文采多于朴实,又未免虚浮。

文采和朴实,配合适当,这才是个君子。

”)子曰:“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫!”(孔子说:“君子广泛地学习文献,再用礼节来加以约束,也就可以不致于离经叛道了。

”)子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮’。

何谓也?”子曰:“绘事后素。

”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也,始可与言诗已矣。

”子夏问孔子:“‘笑得真好看啊,美丽的眼睛真明亮啊,用素粉来打扮啊。

’这几句话是什么意思呢?”孔子说:“这是说先有白底然后画画。

”子夏又问:“那么,是不是说礼也是后起的事呢?”孔子说:“商,你真是能启发我的人,现在可以同你讨论《诗经》了。

《文赋》与儒家文学观《文赋》是春秋时期孔子的一篇散文性论说,是中国经典文学作品中的巅峰之作,又称之为“七赋”。

《文赋》展示了儒家文学观的一些基本宗旨,包括“仁、义、礼、智”,表达了文人学者们对政治、社会和文化的理念。

一、“仁”。

仁义是儒家文学的主要诉求。

孔子指出,“仁者,爱人以自爱;义者,动善以养礼”(《论语·卫灵公》)。

也就是说,“仁”指的是爱人以自爱,“义”指的是动善以养礼。

文赋中,著名的“仁者,见贤而慕之;智者,见小而谋之”(《文赋》)说明了儒家文学的“仁”理念,即要求人们表现有仁慈的态度对待他人,以此促进仁臣之间的默契。

二、“义”。

“义”指的是正义,旨在让政府、社会和个人之间形成正义关系,从而让这些关系具有正义合理性。

《文赋》中提到:“贵‘仁’而贱‘义’,慽弃义而抚仁”(《文赋》),这句话提出了“仁”与“义”需要相互配合,以实现社会和个人共同繁荣。

儒家中推崇的“义”理念不仅传达了追求正义的深刻思想,而且符合人性的道德本质,以此促进社会的公平正义。

三、“礼”。

孔子认为,充份地认识礼,可以使人有责任心和礼貌,除禁止言语攻击外,还需避免衣着不雅、行为不端的情况。

因此,他倡导布衣礼,并制定了“五德”以帮助人们set五色之礼,以体现礼义关系,确保社会和谐、公正。

文赋中有一句:“礼者,礼山之行也”(《文赋》),表明礼可以为人们提供指导,使人们在遵礼义上走正规化道路。

四、“智”。

“智”是儒家文学重要概念,它表达了孔子对优秀性格和才能的评价。

“智者,见贤而理之;愚者,见智而恶之”(《文赋》),说明“智”的基本意义是:从贤明的智者那里吸取知识来指导自己,而避免愚昧的行为。

另外,“智”也指求知,即探究真理,把理论落到实践之中,从而使自己更加有智慧、自信。

总结来说,孔子在《文赋》中提出了儒家文学观的一些核心理念,这些理念构成了儒家的正统文学教义,包括“仁、义、礼、智”。

其中,“仁以爱人自爱”,“义以正义养礼”,“礼以规范布衣”,“智以求知自信”不仅是一种倡导,更是一种追求文化正义的责任。

分析孔子的文学思想

孔子,又称孔子恕、孔子仲尼,是中国古代伟大的思想家、教育家和政治家,被尊称为中国文化的圣人。

他对中国古代文学思想的影响深远,对后世的文学创作和文学理论产生了重要的影响。

本文将从孔子的思想体系、文学教育观、修养和创作等方面进行分析,以深入理解孔子的文学思想。

首先,孔子是儒家学派的创始人,儒家是中国古代最重要的思想学派之一、孔子的思想主张注重人与人之间的关系和社会秩序。

他强调以仁爱为核心的道德伦理观念,认为人应该相互尊重、和睦相处。

这种人文关怀的核心理念在中国文学中得到了广泛的体现。

许多文学作品都以人与人之间的情感纠葛为题材,表达了对仁爱、友情、亲情等人际关系的思考。

例如《红楼梦》中,情感纠葛是整个故事的核心,通过对人物之间复杂的关系描写,展现了孔子所倡导的人文关怀。

此外,孔子强调修养和自我完善的重要性。

他认为人的内心修养和道德品质的培养是达到仁爱境界的基础。

这种思想也在中国文学中得到了充分的体现。

文学作品中常常通过人物形象的刻画,展现个体在追求自我完善和道德提升中的困惑、挣扎和成长。

例如,在鲁迅的小说中,人物常常处于社会、道德等各方面的困境之中,通过自我反省与超越,实现了内心的完善与自我救赎。

综上所述,孔子的思想对中国古代文学思想产生了深远的影响。

他注重人与人之间的关系,关注社会的稳定与进步,强调修养和自我完善,提出了学习传承的重要性。

这些思想在中国文学中得到了广泛的体现,不仅成为文学作品的基础主题,也影响了文学创作和文学理论的发展。

孔子的

文学思想是中国古代文化的重要组成部分,也为后世的文学创作和人文思想提供了重要的借鉴和启示。

孔子的文学观孔子是我国古代思想家、教育家、政治家中最具影响力的人物之一。

他所强调的“文”,既包括语言的文明,也包括文化的渊博,甚至还包括一种思维方式和审美情趣。

可以说,孔子的文学观是继承和发扬了先秦时代的文学思想,更在后来的历史中产生了广泛的影响。

首先,孔子认为文学的目的是教化,即要使人们提高自己的道德品质和文化修养。

他认为文学应该是真实、正义和有益的,具有启迪人心、激发人感情的作用。

孔子曾经说过:“诗三百,一言以蔽之,曰:思无邪。

”这句话意味着,文学创作必须秉持真理、真善、真美的基本原则,以引导人们正确的道德观、价值观和审美观。

其次,孔子非常注重诗歌的教化作用。

他认为诗歌是一种言语艺术,有助于引导人们学习道德、激发情感和鼓舞士气。

孔子心爱的《诗经》中,每一篇诗歌都有深刻的道德内涵和情感表达。

他认为,诗歌应该是人民文化的核心,因为它可以鼓励人民秉持忠诚、公正和勇敢的精神来建设伟大的国家。

第三,孔子强调文学作品的规范性。

他认为文学必须遵循一系列的规范和准则,以保持其高贵的作用。

首先,文学必须遵循正确的语言规范,这样才能表达准确、明晰和有力的思想。

其次,文学必须符合社会道德的要求,例如忠诚、正义、慈悲和尊重。

最后,文学必须体现正确的审美标准,这样才能给人们以美的享受和启发。

第四,孔子对文学批判性也较为重视。

他认为文学创作应该是具有深刻思想和优美艺术风格的,而不是肤浅和低俗的。

此外,孔子也强调文学中应该避免消极的情绪和人际关系的不健康。

他认为文学应该是正向和积极的,以培养人们优秀的品格和才华。

最后,孔子强调文学的价值在于它的传承与推广。

他认为文学是汉族文化的精华,蕴涵着古代汉族人民的思想和智慧。

因此,孔子强调要推广和传承文学,保持文化传承的连续性和完整性。

他对文学的传承观念对后代文化的发展产生了深远的影响。

总之,孔子是一位杰出的文学家和思想家,他提出的文学观念深刻、广泛,成为汉族文化传统的重要组成部分。