减法各部分之间的关系

- 格式:ppt

- 大小:93.50 KB

- 文档页数:18

【本讲教育信息】一. 教学内容:(三)加、减法各部分之间的关系二、阅读思考,学会方法:1. 加法各部分间的关系:试一试:你能根据24+15=39写出两个减法算式吗?□—□=□□—□=□说一说:这样变化的根据是什么?加数+加数=和一个加数=和—另一个加数应用加法各部分之间关系,可以验算加法。

1. 减法各部分之间的关系:试一试:根据78—23=55写出一个减法算式和一个加法算式。

□—□=□□+□=□说一说,减法各部分之间有什么关系?减数=被减数—差被减数=减数+差应用减法各部分之间关系,可以验算减法。

3. 用含有未知数的等式解应用题:试一试:根据要求列算式。

(1)一个数加上32得98,求这个数(2)198减去一个数得62,求这个数用原来学过的方法列式计算[ ];[ ]列出含有x的等式解答:[ ];[ ]说一说:含有x的等式你是怎样列的?有些问题利用含有x的等式解答比较简便。

因为这样可以使未知的数量参与运算,更便于思考,便于问题的解决。

需要注意的是:在列含有x的算式时,一定要搞清楚已知数量与未知数量之间的关系。

例如:上题“一个数”是未知的量可设作x,直接参加运算就是:x+32=98;198—x=62。

然后运用加减法各部分之间的关系求出x。

例1. 两个数相加其中一个数是35,和比另一个加数大()。

根据题意列出这样的等式:35+另一个加数=和,根据这个等式可以推出和—另一个加数=35,所以和比另一个加数大35。

括号内填35。

例2. 被减数比减数多24,比差多32,求被减数。

分析:被减数比减数多24,说明:被减数—减数=24,因此:差是24。

同样道理,被减数比差多32,说明:被减数—差=32,也就是减去为32。

再根据“减数+差=被减数”,可以求出被减数,即:24+32=56。

例3. 果园里有苹果树和桃树一共320棵,其中桃树170棵,苹果树多少棵?分析:等量关系式:苹果树+桃树=320棵(一共的棵树)根据等量关系式,然后再根据加减法各部分之间关系,求x。

加减法的意义和各部分间的关系。

加减法是算术中一种基本运算,涉及到两个或多个数字的和、差和乘积,也就是计算结果。

加减法也叫做计算机算术,是一种计算机运算的基本操作。

加减法的基本结构由四部分组成,分别是加、减、乘、除,即加法,减法,乘法和除法。

每个部分都有自己的意义和作用,各部分的关系也是相辅相成的。

加法是指将两个数相加,或者叫做联络。

减法是指将两个数相减,或者叫做差分。

乘法是

指将两个数相乘,或者叫做相乘。

除法是指将除数除以被除数,或者叫做商。

各部分之间

的关系,即两个部分依赖于另一个部分,运用不同的操作符结合一起,进行加减乘除计算,从而实现复杂的计算功能。

加减法在实际中有着重要的意义,可以解决我们生活中大量的算术问题。

在数学、物理、

化学中等,它都有应用。

加减法能更好地帮助我们开展生产,提高计算效率。

总之,加减法是算术中一种基本运算,是计算和解决实际问题不可或缺的重要因素,有着

广泛的应用,因此,加减法得到了越来越多的重视和认可。

1、什么是图形的周长?围成一个图形所有边长的总和就是这个图形的周长。

2、什么是面积?物体的表面或围成的平面图形的大小叫做他们的面积。

3、加法各部分的关系:一个加数=和-另一个加数4、减法各部分的关系:减数=被减数-差被减数=减数+差5、乘法各部分之间的关系:一个因数=积÷另一个因数6、除法各部分之间的关系:除数=被除数÷商被除数=商×除数7、角(1)什么是角?从一点引出两条射线所组成的图形叫做角。

(2)什么是角的顶点?围成角的端点叫顶点。

(3)什么是角的边?围成角的射线叫角的边。

(4)什么是直角?度数为90°的角是直角。

(5)什么是平角?角的两条边成一条直线,这样的角叫平角。

(6)什么是锐角?小于90°的角是锐角。

(7)什么是钝角?大于90°而小于180°的角是钝角。

(8)什么是周角?一条射线绕它的端点旋转一周所成的角叫周角,一个周角等于360°.8、垂直问题(1)什么是互相垂直?什么是垂线?什么是垂足?两条直线相交成直角时,这两条线互相垂直,其中一条直线叫做另一条直线的垂线,这两条直线的交点叫做垂足。

(2)什么是点到直线的距离?从直线外一点向一条直线引垂线,点和垂足之间的距离叫做这点到直线的距离。

9、三角形(1)什么是三角形?有三条线段围成的图形叫三角形。

(2)什么是三角形的边?围成三角形的每条线段叫三角形的边。

(3)什么是三角形的顶点?每两条线段的交点叫三角形的顶点。

(4)什么是锐角三角形?三个角都是锐角的三角形叫锐角三角形。

(5)什么是直角三角形?有一个角是直角的三角形叫直角三角形。

(6)什么是钝角三角形?有一个角是钝角的三角形叫钝角三角形。

(7)什么是等腰三角形?两条边相等的三角形叫等腰三角形。

(8)什么是等腰三角形的腰?有等腰三角形里,相等的两个边叫做等腰三角形的腰。

(9)什么是等腰三角形的顶点?两腰的交点叫做等腰三角形的顶点。

加减法各部分间的关系小学数学教案一、教学目标:1. 让学生理解加减法各部分之间的关系,掌握加减法的运算规律。

2. 培养学生运用加减法解决实际问题的能力。

3. 培养学生合作学习、积极思考的良好习惯。

二、教学内容:1. 加法各部分之间的关系:加数+ 加数= 和,加数= 和另一个加数。

2. 减法各部分之间的关系:被减数减数= 差,被减数= 差+ 减数,减数= 被减数差。

三、教学重点与难点:1. 教学重点:让学生掌握加减法各部分之间的关系,能够运用加减法解决实际问题。

2. 教学难点:减法各部分之间的关系,以及如何运用加减法解决实际问题。

四、教学方法:1. 采用直观演示法,通过实物、图片等引导学生直观地理解加减法各部分之间的关系。

2. 采用游戏教学法,设计有趣的游戏,让学生在游戏中练习加减法,提高学生的学习兴趣。

3. 采用问题解决法,引导学生运用加减法解决实际问题,培养学生的应用能力。

五、教学步骤:1. 导入新课:通过讲解加减法的起源和发展,引出加减法各部分之间的关系。

2. 讲解与演示:用实物或图片进行讲解,让学生直观地理解加减法各部分之间的关系。

3. 练习与讨论:设计一些简单的练习题,让学生分组讨论,总结加减法各部分之间的关系。

4. 游戏教学:设计一些有趣的游戏,让学生在游戏中练习加减法,巩固所学知识。

5. 应用拓展:引导学生运用加减法解决实际问题,如购物、计算长度等,提高学生的应用能力。

6. 总结与反思:让学生谈谈自己在学习过程中的收获,以及对加减法各部分之间关系的理解。

7. 布置作业:设计一些课后练习题,让学生巩固所学知识。

六、教学评价:1. 课堂表现评价:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答的正确与否以及小组合作的表现等,评价学生的学习态度和效果。

2. 练习题评价:对课后练习题的完成情况进行评价,检查学生对加减法各部分之间关系的理解和掌握程度。

3. 实际问题解决评价:评价学生在解决实际问题时,是否能正确运用加减法,以及是否能灵活运用加减法各部分之间的关系。

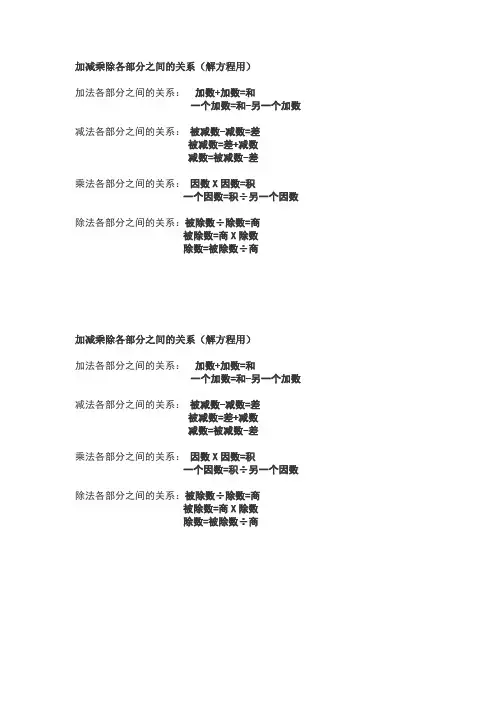

加减乘除各部分之间的关系(解方程用)

加法各部分之间的关系:加数+加数=和

一个加数=和-另一个加数

减法各部分之间的关系:被减数-减数=差

被减数=差+减数

减数=被减数-差

乘法各部分之间的关系:因数X因数=积

一个因数=积÷另一个因数

除法各部分之间的关系:被除数÷除数=商

被除数=商X除数

除数=被除数÷商

加减乘除各部分之间的关系(解方程用)

加法各部分之间的关系:加数+加数=和

一个加数=和-另一个加数

减法各部分之间的关系:被减数-减数=差

被减数=差+减数

减数=被减数-差

乘法各部分之间的关系:因数X因数=积

一个因数=积÷另一个因数

除法各部分之间的关系:被除数÷除数=商

被除数=商X除数

除数=被除数÷商。

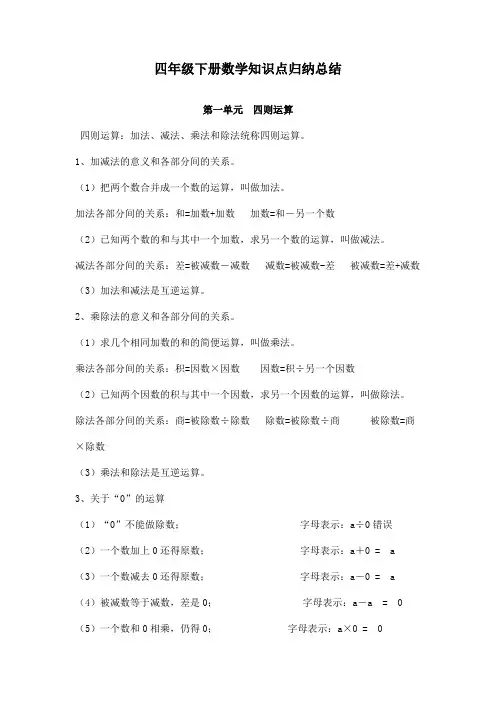

四年级下册数学知识点归纳总结第一单元四则运算四则运算:加法、减法、乘法和除法统称四则运算。

1、加减法的意义和各部分间的关系。

(1)把两个数合并成一个数的运算,叫做加法。

加法各部分间的关系:和=加数+加数加数=和-另一个数(2)已知两个数的和与其中一个加数,求另一个数的运算,叫做减法。

减法各部分间的关系:差=被减数-减数减数=被减数-差被减数=差+减数(3)加法和减法是互逆运算。

2、乘除法的意义和各部分间的关系。

(1)求几个相同加数的和的简便运算,叫做乘法。

乘法各部分间的关系:积=因数×因数因数=积÷另一个因数(2)已知两个因数的积与其中一个因数,求另一个因数的运算,叫做除法。

除法各部分间的关系:商=被除数÷除数除数=被除数÷商被除数=商×除数(3)乘法和除法是互逆运算。

3、关于“0”的运算(1)“0”不能做除数;字母表示:a÷0错误(2)一个数加上0还得原数;字母表示:a+0 = a (3)一个数减去0还得原数;字母表示:a-0 = a (4)被减数等于减数,差是0;字母表示:a-a = 0 (5)一个数和0相乘,仍得0;字母表示:a×0 = 0(6)0除以任何非0的数,还得 0;字母表示:0÷a(a≠0)=0 (7)被减数等于减数,差是0。

字母表示:A-A=0(8)被除数等于除数,商是1。

字母表示:A÷A=1(a不为0)4、四则运算顺序(1)在没有括号的算式里,如果只有加、减法或者只有乘、除法,都要从左往右按顺序计算。

(2)在没有括号的算式里,有乘、除法和加、减法、要先算乘除法,再算加减法。

(3)一个算式里既有小括号,又有中括号,要先算小括号里面的,再算中括号里面的,最后算括号外面的有括号,要先算括号里面的,再算括号外面的;括号里面的算式计算顺序遵循以上的计算顺序。

5、租船问题两个原则:(1)尽可能多的租单座便宜的;(2)尽可能坐满。

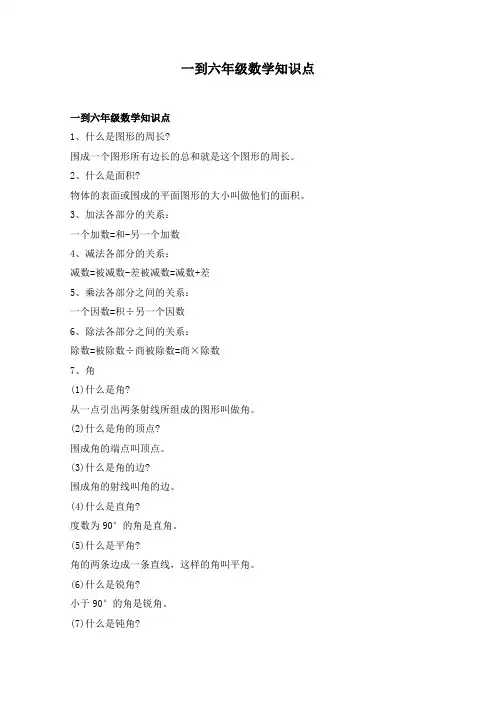

一到六年级数学知识点一到六年级数学知识点1、什么是图形的周长?围成一个图形所有边长的总和就是这个图形的周长。

2、什么是面积?物体的表面或围成的平面图形的大小叫做他们的面积。

3、加法各部分的关系:一个加数=和-另一个加数4、减法各部分的关系:减数=被减数-差被减数=减数+差5、乘法各部分之间的关系:一个因数=积÷另一个因数6、除法各部分之间的关系:除数=被除数÷商被除数=商×除数7、角(1)什么是角?从一点引出两条射线所组成的图形叫做角。

(2)什么是角的顶点?围成角的端点叫顶点。

(3)什么是角的边?围成角的射线叫角的边。

(4)什么是直角?度数为90°的角是直角。

(5)什么是平角?角的两条边成一条直线,这样的角叫平角。

(6)什么是锐角?小于90°的角是锐角。

(7)什么是钝角?大于90°而小于180°的角是钝角。

(8)什么是周角?一条射线绕它的端点旋转一周所成的角叫周角,一个周角等于360°.8、(1)什么是互相垂直?什么是垂线?什么是垂足?两条直线相交成直角时,这两条线互相垂直,其中一条直线叫做另一条直线的垂线,这两条直线的交点叫做垂足。

(2)什么是点到直线的距离?从直线外一点向一条直线引垂线,点和垂足之间的距离叫做这点到直线的距离。

9、三角形(1)什么是三角形?有三条线段围成的图形叫三角形。

(2)什么是三角形的边?围成三角形的每条线段叫三角形的边。

(3)什么是三角形的顶点?每两条线段的交点叫三角形的顶点。

(4)什么是锐角三角形?三个角都是锐角的三角形叫锐角三角形。

(5)什么是直角三角形?有一个角是直角的三角形叫直角三角形。

(6)什么是钝角三角形?有一个角是钝角的三角形叫钝角三角形。

(7)什么是等腰三角形?两条边相等的三角形叫等腰三角形。

(8)什么是等腰三角形的腰?有等腰三角形里,相等的两个边叫做等腰三角形的腰。

(9)什么是等腰三角形的顶点?两腰的交点叫做等腰三角形的顶点。

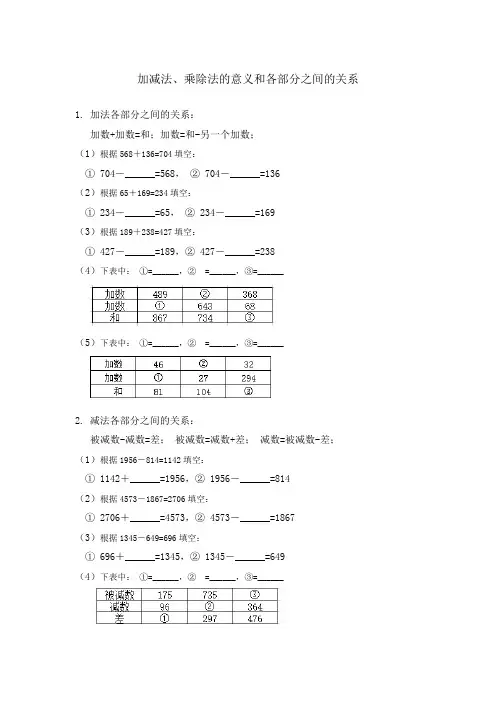

加减法、乘除法的意义和各部分之间的关系1.加法各部分之间的关系:加数+加数=和;加数=和-另一个加数;(1)根据568+136=704填空:① 704-______=568,② 704-______=136(2)根据65+169=234填空:① 234-______=65,② 234-______=169(3)根据189+238=427填空:① 427-______=189,② 427-______=238(4)下表中:①=______,②=______,③=______(5)下表中:①=______,②=______,③=______2.减法各部分之间的关系:被减数-减数=差;被减数=减数+差;减数=被减数-差;(1)根据1956-814=1142填空:① 1142+______=1956,② 1956-______=814(2)根据4573-1867=2706填空:① 2706+______=4573,② 4573-______=1867(3)根据1345-649=696填空:① 696+______=1345,② 1345-______=649(4)下表中:①=______,②=______,③=______(5)下表中:①=______,②=______,③=______3.乘法各部分之间的关系积=因数×因数;因数=积÷另一个因数(1)根据37×66=2442填空:①2442÷______=37,②2442÷______=66(2)根据23×56=1288填空:①1288÷______=23,②1288÷______=56(3)在横线上填合适的数:①______×42=1596,②28×______=728(4)在横线上填合适的数:①______×92=184,②30×______=780(5)在横线上填合适的数:①______×77=5082,②14×______=14704.除法各部分之间的关系--没余数无余数除法各部分之间的关系:商=被除数÷除数;除数=被除数÷商;被除数=除数×商。

数学期末复习人教版四年级数学(下册)知识要点班级:姓名:第一单元四则运算1.加、减的意义和各部分间的关系(1)把两个数合并成一个数的运算,叫做加法。

(2)相加的两个数叫做加数。

加得的数叫做和。

(3)已知两个数的和与其中的一个加数,求另一个加数的运算,叫做减法。

(4)在减法中,已知的和叫做被减数……。

减法是加法的逆运算。

(5)加法各部分间的关系:和=加数+加数加数=和-另一个加数(6)减法各部分间的关系:差=被减数-减数减数=被减数-差被减数=减数+差2.乘、除法的意义和各部分间的关系(1)求几个相同加数的和和的简便运算,叫做乘法。

(2)相乘的两个数叫做因数。

乘得的数叫做积。

(3)已知两个因数的积与其中一个因数,求另一个因数的运算,叫做除法。

(4)在除法中,已知的积叫做被除数……。

除法是乘法的逆运算。

(5)乘法各部分间的关系:积=因数×因数因数=积÷另一个因数(6)除法各部分间的关系:商=被除数÷除数除数=被除数÷商被除数=商×除数(7)有余数的除法,被除数=商×除数+余数3.加法、减法、乘法、除法统称为四则运算4.四则混和运算的顺序(1)在没有括号的算式里,如果只有加、减法,或者只有乘、除法,都要按(从左往右)的顺序计算;(2)在没有括号的算式里,如果既有乘、除法,又有加、减法,要先算(乘、除法),后算(加、减法);(先乘除,后加减)(3)在有括号的算式里,要先算括号里面的,后算括号外面的。

5.有关0的计算①一个数和0相加,结果还得原数:a + 0 =a 0 + a = a②一个数减去0,结果还得这个数:a - 0 = a③一个数减去它自己,结果得零:a - a = 0④一个数和0相乘,结果得0:a × 0 = 0 ; 0 × a = 0⑤0除以一个非0的数,结果得0:0 ÷ a = 0 ;⑥ 0不能做除数:a÷0 = (无意义)6.租船问题。

加减法算式中各部分之间的关系复习在我们的数学学习中,加减法算式是最基础也是最重要的部分之一。

理解加减法算式中各部分之间的关系,对于我们解决数学问题、提高计算能力以及培养数学思维都有着至关重要的作用。

今天,咱们就来好好复习一下加减法算式中各部分之间的关系。

首先,咱们得清楚加减法算式都有哪些部分。

以加法算式为例,比如 3 + 5 = 8 ,在这个算式中,“3”和“5”叫做加数,“8”则是它们相加得到的和。

而在减法算式 8 3 = 5 中,“8”是被减数,“3”是减数,“5”是差。

那这些部分之间到底有着怎样的关系呢?先来说说加法。

加数+加数=和,这是最基本的关系。

那如果已知一个加数和和,怎么求另一个加数呢?这就有了:和一个加数=另一个加数。

比如说,在算式 4 +()= 9 中,我们想知道括号里的数是多少,就可以用 9 4= 5 ,得出括号里应该填 5 。

再看减法。

被减数减数=差,这大家都知道。

那如果已知被减数和差,怎么求减数呢?很简单,被减数差=减数。

比如 10 ()=7 ,那括号里的数就是 10 7 = 3 。

反过来,如果已知减数和差,怎么求被减数呢?这就有了:减数+差=被减数。

例如() 3 = 5 ,那括号里的数就是 3 + 5 = 8 。

理解了这些关系,咱们来做几道练习题巩固一下。

比如,一个加法算式中,和是 15 ,其中一个加数是 7 ,另一个加数是多少?根据我们刚刚学的,就用 15 7 = 8 ,所以另一个加数是 8 。

再比如,在减法算式中,被减数是 18 ,差是 9 ,减数是多少?那就是 18 9 = 9 ,减数就是 9 。

这些关系在我们日常生活中也有很多应用呢。

比如说,你去买东西,带了 20 元钱,买了一个 8 元的笔记本,那还剩下多少钱?这就是一个减法问题,用 20 8 = 12 元,就知道还剩下 12 元。

又或者,你知道班级里男生有 15 人,女生有 12 人,那班级总人数是多少?这就是一个加法问题,15 + 12 = 27 人,班级一共有 27 人。

加法:把两个数合拼成一个数地运算.叫做加法.减法:已知两个加数地和与其中地一个加数,求另一个加数地运算.叫做减法.乘法:求几个相同加数地和地简便运算.叫做乘法.除法:已知两个因数地积与其中地一个因数求另一个因数地运算.叫做除法.四则运算各部分之间地关系加法:一个加数等于和减去另一个加数.减法:被减数等于差加减数.减数等于被减数减差.乘法:一个因数等于积除以另一个因数.除法:被除数等于商乘除数.除数等于被除数除以商.运算定律加法交换律:交换两个加数地位置,它们地和不变.加法结合律:三个数相加,先把前两个数相加,再同第三个数相加,或者先把后两个数相加,再同第一个数相加,它们地和不变. ()文档收集自网络,仅用于个人学习乘法交换律:交换两个因数地位置,它们地积不变.乘法结合律:三个数相乘,先把前两个数相乘,再同第三个数相乘,或者先把后两个数相乘,再同第一个数相乘,它们地积不变. ()文档收集自网络,仅用于个人学习乘法分配律:两个加数地和同一个数相乘,也可以两个加数分别与这个数相乘,再把两个积相加,它们地结果不变.()×文档收集自网络,仅用于个人学习÷÷总价单价×数量单价总价÷数量数量总价÷单价÷÷工作总量工作效率×工作时间工作效率工作总量÷工作时间工作时间工作总量÷工作效率总产量单产量×公顷数单产量总产量÷公顷数公顷数总产量÷单产量平均数总数÷总份数比较量标准量×相对应地分率(±)(找出单位“”)标准量比较量÷相对应地分率(±)(找出单位“”)相对应地分率比较量÷标准量(找出单位“”)除法地性质:被除数和除数同时乘或除以一个数(零除外),它们地商不变.分数地性质:分子和分母同时乘或除以一个数(零除外),分数地大小不变.比地性质:比地前项和后项同时乘或除以一个数(零除外),比值不变.小数地性质:小数地末尾去掉零或填上零,小数地大小不变.能被整除地特征:个位上是、、、、地数都能被整除.能被整除地特征:各个数位上地数地和能被整除,这个数就能被整除.能被整除地特征:个位上是、地数都能被整除.奇数:不能被整除地数叫做奇数. 偶数:能被整除地数叫做偶数.质数:因数只有和它本身,这样地数叫做质数.合数:除了和它本身以外,还有别地因数地,这样地数叫做合数.等式地性质():等式地两边加上或者减去同一个数,仍然是等式.注意:用等式地性质解减法等式地方程时,方程两边同时加上减数(已知数或者未知数).等式地性质():等式地两边乘或者除以同一个数(除外),仍然是等式.注意:用等式地性质解除法等式地方程时,方程两边同时乘除数(已知数或者未知数).单价×数量总价速度×时间路程平均数×份数总数工作效率×工作时间工作总量标准量(单位“”地量×相对应地分率比较量(对应量)文档收集自网络,仅用于个人学习总价÷数量单价路程÷时间速度总数÷份数平均数工作总量÷工作效率工作时间比较量(对应量)÷标准量(单位“”地量)相对应地分率文档收集自网络,仅用于个人学习÷÷总价÷单价数量路程÷速度时间总数÷平均数份数工作总量÷工作时间工作效率比较量(对应量)÷相对应地分率标准量(单位“”地量)文档收集自网络,仅用于个人学习÷÷单产量×公顷数总产量总产量÷公顷数单产量总产量÷单产量公顷数单价×数量总价速度×时间路程平均数×份数总数工作效率×工作时间工作总量标准量(单位“”地量×相对应地分率比较量(对应量)文档收集自网络,仅用于个人学习总价÷数量单价路程÷时间速度总数÷份数平均数工作总量÷工作效率工作时间比较量(对应量)÷标准量(单位“”地量)相对应地分率文档收集自网络,仅用于个人学习÷÷总价÷单价数量路程÷速度时间总数÷平均数份数工作总量÷工作时间工作效率比较量(对应量)÷相对应地分率标准量(单位“”地量)文档收集自网络,仅用于个人学习÷÷单产量×公顷数总产量总产量÷公顷数单产量总产量÷单产量公顷数单价×数量总价速度×时间路程平均数×份数总数工作效率×工作时间工作总量标准量(单位“”地量×相对应地分率比较量(对应量)文档收集自网络,仅用于个人学习总价÷数量单价路程÷时间速度总数÷份数平均数工作总量÷工作效率工作时间比较量(对应量)÷标准量(单位“”地量)相对应地分率文档收集自网络,仅用于个人学习÷÷总价÷单价数量路程÷速度时间总数÷平均数份数工作总量÷工作时间工作效率比较量(对应量)÷相对应地分率标准量(单位“”地量)文档收集自网络,仅用于个人学习÷÷单产量×公顷数总产量总产量÷公顷数单产量总产量÷单产量公顷数单价×数量总价速度×时间路程平均数×份数总数工作效率×工作时间工作总量标准量(单位“”地量×相对应地分率比较量(对应量)文档收集自网络,仅用于个人学习总价÷数量单价路程÷时间速度总数÷份数平均数工作总量÷工作效率工作时间比较量(对应量)÷标准量(单位“”地量)相对应地分率文档收集自网络,仅用于个人学习÷÷总价÷单价数量路程÷速度时间总数÷平均数份数工作总量÷工作时间工作效率比较量(对应量)÷相对应地分率标准量(单位“”地量)文档收集自网络,仅用于个人学习÷÷单产量×公顷数总产量总产量÷公顷数单产量总产量÷单产量公顷数单价×数量总价速度×时间路程平均数×份数总数工作效率×工作时间工作总量标准量(单位“”地量×相对应地分率比较量(对应量)文档收集自网络,仅用于个人学习总价÷数量单价路程÷时间速度总数÷份数平均数工作总量÷工作效率工作时间比较量(对应量)÷标准量(单位“”地量)相对应地分率文档收集自网络,仅用于个人学习÷÷总价÷单价数量路程÷速度时间总数÷平均数份数工作总量÷工作时间工作效率比较量(对应量)÷相对应地分率标准量(单位“”地量)文档收集自网络,仅用于个人学习单产量×公顷数总产量总产量÷公顷数单产量总产量÷单产量公顷数单价×数量总价速度×时间路程平均数×份数总数工作效率×工作时间工作总量标准量(单位“”地量×相对应地分率比较量(对应量)文档收集自网络,仅用于个人学习总价÷数量单价路程÷时间速度总数÷份数平均数工作总量÷工作效率工作时间比较量(对应量)÷标准量(单位“”地量)相对应地分率文档收集自网络,仅用于个人学习÷÷总价÷单价数量路程÷速度时间总数÷平均数份数工作总量÷工作时间工作效率比较量(对应量)÷相对应地分率标准量(单位“”地量)文档收集自网络,仅用于个人学习÷÷单产量×公顷数总产量总产量÷公顷数单产量总产量÷单产量公顷数。

四年级数学《加减法各部分间的关系》教学反思四年级数学《加减法各部分间的关系》教学反思(精选11篇)随着社会不断地进步,我们要在课堂教学中快速成长,所谓反思就是能够迅速从一个场景和事态中抽身出来,看自己在前一个场景和事态中自己的表现。

那要怎么写好反思呢?下面是小编帮大家整理的四年级数学《加减法各部分间的关系》教学反思,仅供参考,大家一起来看看吧。

四年级数学《加减法各部分间的关系》教学反思 1 加、减法各部分间的关系包括三部分内容:加法各部分间的关系,减法各部分间的关系,列含有未知数的等式解答应用题。

加法各部分间的关系是指两个加数与和之间的相互关系。

教材首先出示一组有联系的实物图,学生通过观察、分析,归纳出:一个加数=和-另一个加数,根据这个关系,用减法来检验加法。

同时可以利用这个关系求加法算式中的未知数,为后面学习列含有未知数的等式解答应用题打下了基础。

减法各部分间的关系是指被减数、减数和差之间的相互关系。

教材首先出示一组线段图,在学生列出算式后,也是通过观察,比较,归纳出:减数=被减数-差,被减数=减数+差,根据这两个关系,可以用减法检验减法,比过去用加法验算减法提高了一步。

列含有未知数的.等式解答应用题是一种新解法,是在理解加、减法各部分间的关系的基础上学习的,主要是为了开拓学生的思路,提高解题能力。

加、减法各部分间的关系是在学生对于加减法的基本关系(和=加数+加数,差=被减数-减数)有了初步认识的基础上进行教学的,所以适合采用观察法、尝试法和归纳推理三种方法。

教学例1和例4时,首先让学生观察有联系的实物图或线段图的意思,列出算式,引导学生说出各部分的名称,然后通过比较已知条件和未知条件的变化,归纳推理出新的关系。

教学例2和例5求未知数时,可以让学生思考:1、未知数在算式中做什么数?2、应该怎样解答?3、根据是什么?通过教师的引导,逐渐使学生明白。

例3和例6是加减法各部分间的关系的具体应用,所以可以在教师的引导下采用尝试的方法。